- •1. Клиническая анатомия наружного уха (ушная раковина, слуховой проход). (Дазиев)

- •2. Строение барабанной перепонки. Опознавательные пункты барабанной перепонки. Квадранты.

- •3. Анатомия среднего уха (барабанная полость, слуховые косточки, антрум). (Коскова)

- •4. Топографическая анатомия барабанной полости

- •5. Сосцевидный отросток, типы строения (Жидков)

- •6. Топография сигмовидного синуса

- •9. Анатомия полукружных каналов ушного лабиринта.

- •10. Анатомия преддверия ушного лабиринта. Строение отолитового рецептора.

- •11. Наружный отит, этиология, клиника, лечение.

- •1 2. Травматические повреждения среднего уха, диагностика, лечение. Разрыв барабанной перепонки.

- •13. Травматический разрыв цепи слуховых косточек, диагностика, лечение

- •14.. Экссудативный средний отит. Этиология, патогенез, клиника, лечение, профилактика.

- •16. Параличи лицевого нерва при переломах основания черепа. Принципы лечения.

- •17. Отогенный парез лицевого нерва. Дифференциальная диагностика уровней поражения, лечение, профилактика

- •6 Уровней поражения лицевого нерва:

- •5 Основных направлений лечения периферических поражений лицевого нерва:

- •18. Звукопроводящий аппарат уха. Особенности проведения звука через наружный слуховой проход и среднее ухо.

- •19. Понятие “акустический импеданс”. Заболевания, при которых он нарушается.

- •20. Биомеханика улитки (биофизические аспекты слуха).

- •21. Рецепторный потенциал органа слуха. Факторы, влияющие на него.

- •22. Значение эндокохлеарного потенциала в слуховой рецепции

- •24. Физиологические и психоакустические характеристики слуха (Огородникова)

- •Порог слуха

- •Порог дискомфорта

- •Болевой порог

- •25. Методы исследования слуховой функции. Слуховой паспорт

- •1. Жалобы и анамнез

- •2. Исследование слуха с помощью речи

- •3. Исследование камертонами

- •4. Аудиометрическое исследование слуха

- •26.. Анатомия и физиология полукружных каналов. Вестибулярные законы Эвальда и Воячека. Исследование функций вестибулярного анализатора при профотборе.

- •1.Нистагм возникает в плоскости раздражаемого канала.

- •2.Нистагм направлен в сторону более активного лабиринта.

- •Нистагм всегда происходит в плоскости вращения.

- •1. Отолитовая реакция (ор).

- •27. Вибротравмы. Клиника. Профилактика.

- •28. Строение отолитового рецептора. Физиология отолитового отдела вестибулярного анализатора.

- •29.Лабиринтные жидкости: перилимфа, эндолимфа (состав, функция).

- •30. Классификация раздражителей слухового и вестибулярного рецепторов.

- •31. Проводящие пути вестибулярного анализатора (Дазиев).

- •32. Методы исследования вестибулярного аппарата. Вестибулярный паспорт.

- •33. Симптомокомплекс укачивания, патогенез, лечение (Коскова)

- •34. Клиническая анатомия глотки. Топография.

- •3.Гортаноглотка

- •35.Кольцо Пирогова-Вальдеера (Жидков)

- •36. Аденоидиты. Клиника. Диагностика. Лечение.

- •37. Клиническая физиология глотки. Функции глотки, механизм глотания.

- •38. Хронический фарингит, фарингомикоз. Патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика

- •39. Морфология и функции небных миндалин. Гипертрофия небных миндалин в детском возрасте.

- •1. Хирургическое лечение

- •40. Клиническая анатомия гортани. Основные функции гортани.

- •41. Клиническая анатомия и физиология пищевода.

- •42. Клиника, лечение ожогов и инородных тел пищевода.

- •43. Клиническая анатомия полости носа.

- •44. Гематома и абсцесс носовой перегородки. Клиника, диагностика, лечение.

- •45. Фурункул носа. Этиология, клиника, диагностика, лечение.

- •46.Строение слизистой оболочки носа. Источники влаги в носу.

- •47. Морфология и функция кавернозной ткани в носу. Гипертрофия носовых раковин.

- •48.Строение обонятельной зоны полости носа.

- •49.Нарушения обонятельной функции полости носа. Основные причины гипосмии и аносмии.

- •50.Топографическая анатомия придаточных пазух носа.

- •51. Острый верхнечелюстной синусит. Этиология, клиника, диагностика, лечение.

- •52.Острый этмоидит. Этиология, клиника, диагностика, лечение.

- •54. Острый фронтит. Этиология, клиника, диагностика, лечение.

- •55. Методы исследования дыхательной и обонятельной функции носа, принципы лечения.

- •56. Воспалительные заболевания наружного уха (экзема, рожистое воспаление, перихондрит) этиология, клиника, лечение.

- •57. Отогематома, этиология, клиника, лечение. Методы определения проходимости слуховой трубы.

- •58.Инородные тела и травмы наружного уха, клиника, лечение

- •59.Острый гнойный средний отит, этиология, патогенез, клиника, лечение

- •60.Мастоидит, этиология, патогенез, клиника, методы диагностики, профилактика

- •61.Хронический гнойный мезотимпанит. Этиология, патогенез, клиника, лечение, профилактика.

- •62. Хронический гнойный эпитимпанит. Этиология, патогенез, клиника, лечение, профилактика.

- •92. Хронические стенозы гортани, причины, клиника, лечение, профилактика.

- •63.Радикальная общеполостная операция на ухе, ее профилактическая сущность. Показания к радикальной операции. (Коскова)

- •64.Отогенный менингит, клиника, лечение.

- •65.Отогенные абсцессы мозга и мозжечка, клиника, диагностика, лечение, профилактика (Жидков)

- •66.Отогенный сепсис, клиника, лечение.

- •67.Дифференциальная диагностика лабиринтных расстройств и поражений.

- •68.Лабиринтиты, этиология, клиника, лечение, классификация.

- •69. Адгезивный средний отит, этиология, патогенез, клиника, лечение, профилактика

- •70. Сальпингоотит. Аэроотит, причины, клиника, профилактика

- •71. Болезнь Меньера. Патогенез, клиника, лечение.

- •72. Отосклероз, патогенез, клиника, принципы лечения

- •73. Сенсоневральная тугоухость. Этиология, патогенез, клиника, лечение.

- •74. Этиология в патогенезе шумовой тугоухости, клиника шумовой тугоухости

- •76.Острый ринит. Патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •77. Хронический ринит. Классификация, этиология, патогенез, лечение.

- •1. Хронический катаральный ринит

- •2. Хронический гипертрофический ринит

- •3. Атрофический ринит

- •3 (B). Озена

- •4**Вазомоторный ринит

- •78. Хронический риносинусит. Классификация, этиология, патогенез, лечение.

- •79. Фурункул носа, клиника, лечение, осложнения, профилактика

- •80.Тромбоз пещеристого синуса риногенной этиологии

- •81.Внутриглазничные осложнения. Этиология, патогенез, лечение, профилактика.

- •82. Риногенный менингит. Этиология, патогенез, лечение, профилактика

- •84.Классификация ангин. Первичные и вторичные ангины.

- •85.Ангина язычной миндалины. Воспаление боковых лимфоузловидных валиков и гранул задней стенки глотки, клиника, лечение, профилактика

- •86. Дифтерия глотки. Поражение глотки при скарлатине и кори. Ложный круп.

- •87.Хронический тонзиллит. Классификация, клиника, диагностика, лечение, осложнения, профилактика.

- •88.Острые ларингиты, патогенез, их формы, диагностика, лечение, осложнения, профилактика

- •89.Гортанная ангина. Патогенез, клиника, лечение, профилактика.

- •90.Ложный круп.

- •91Острые стенозы гортани. Причины, клиника, скорая и неотложная помощь при них.

- •92.Хронические стенозы гортани, причины, клиника, лечение, профилактика

- •93.Инородные тела гортани, трахеи, бронхов. Клиника, методы исследования, диагностика, профилактика (Коскова)

- •94. Инородные тела пищевода, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •96.Доброкачественные новообразования гортани. Клиника, диагностика, лечение, профилактика

- •97.Злокачественные новообразования гортани, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •98. Злокачественные новообразования носа и придаточных пазух. Клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •99. Дифференциальная диагностика туберкулеза, сифилиса и рака гортани

- •100.Склерома дыхательных путей, патогенез, клиника, лечение.

- •101. Кохлеовестибулярные расстройства, обусловленные резким перепадом атмосферного давления.

- •102. Осложнения простых ангин, местные и общие.

- •103. Искривление носовой перегородки. Клиника, лечение

- •104. Травмы гортани, их диагностика, лечение, осложнения.

- •Огнестрельные ранения гортани

- •Закрытые травмы гортани

- •105. Парезы и параличи мышц гортани.

- •106. Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.

16. Параличи лицевого нерва при переломах основания черепа. Принципы лечения.

Говорят, лицевой нерв выигрывает по встречаемости каких-либо проблем у своих черепно-мозговых братьев (25 случаев на 100000).

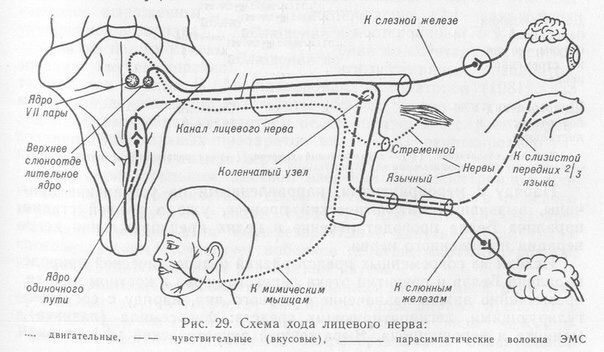

Перед тем, как перейти к параличам, вспомним немного анатомии: этот нерв смешанного типа, состоящии в основном из эфферентных двигательных волокон ко всем мимическим мышцам, части подъязычных мышц, но он также содержит секреторные (парасимпатические) и чувствительные волокна. Секреторные эфферентные волокна ЛН достигают слизистых желез полости носа, неба и слезной железы посредством большого каменистого нерва, а подъязычной и подчелюстной желез – через барабанную струну. Последняя обеспечивает афферентными чувствительными волокнами вкусовые ощущения передних 2/3 языка на одноименной стороне. Приличное количество функций для одного нерва, поэтому нам есть что терять. НО. Чтобы потерять, нужно сначала найти, поэтому предлагаю проследить траекторию движения лицевого нерва в черепе:

Ствол формируется в области мостомозжечкового угла и направляется с VIII черепным нервом во внутренний слуховой проход, где вступает в лицевой канал. В толще каменистой части височной кости рядом с лабиринтом вкусовые волокна ЛН образуют узел коленца, а основной ствол достигает медиальной стенки барабанной полости, где под прямым углом поворачивает кзади (первое коленце). В зоне узла коленца берет начало большой каменистый нерв, а основной ствол продолжает путь в костном лицевом канале, часто имеющим дигесценции по медиальной стенке барабанной полости, достигая уровня входа в пещеру, где направляется круто вниз (второе коленце) и выходит из височной кости через шилососцевидное отверстие, веерообразно разделяясь на терминальные ветви к иннервируемым мышцам. В области второго коленца от ЛН отходит стремянной нерв к одноименной мышце. Дистальнее, в нижней части лицевого канала, отделяется барабанная струна, которая проникает в барабанную полость, направляется кпереди между длинной ножкой наковальни и рукояткой молоточка, а затем покидает ее через каменисто-барабанную щель. Вкусовая часть барабанной струны в составе язычного нерва направляется к слизистой оболочке языка, а секреторная часть, прерываясь в подчелюстном узле, иннервирует подчелюстную и подъязычную слюнные железы.

Теперь переходим к патологии.

Когда мы теряем какую-либо функцию лицевого нерва (и с весомой долей уверенности можем сказать, что топически это связано с повреждением лицевого нерва), то говорим о “синдроме дисфункции лицевого нерва”. Причин для такого состояния может быть множество: инфекции, физические факторы (переохлаждение), токсическое, ятрогенное или неопластическое воздействие, травма, а иногда причину найти не удается, соответственно, заболевание классифицируется как “идиопатическое”.

Развитие новых видов активности стремительно увеличивает долю невропатии ЛН травматического генеза. Так, в современных условиях, дорожно-транспортные происшествия становятся причиной травматической невропатии ЛН более чем в 50% случаев. При переломах основания черепа ЛН поражается чаще других черепных нервов – 7–15% случаев. По данным U. Fisch переломы основания черепа, распространяющиеся на височную кость, являются после паралича Белла второй причиной лицевого паралича у взрослых (17% случаев) и первой у детей (30,4% случаев)

Стоит отметить, что для повреждения ЛН при переломах основания черепа есть несколько механизмов:

трещины основания черепа, распространяющиеся на пирамиду ВК;

непосредственное ранение ствола ЛН костными отломками;

сдавление ЛН в результате кровоизлияния в костный канал;

острое преходящее расстройство кровообращения в стволе ЛН;

отек и компрессия ствола ЛН в канале;

спазм сосудов и ишемия ЛН ведут к стазу, отеку и дегенерации нервных волокон.

Какой из этих механизмов подействовал в конкретном случае бывает сказать невозможно

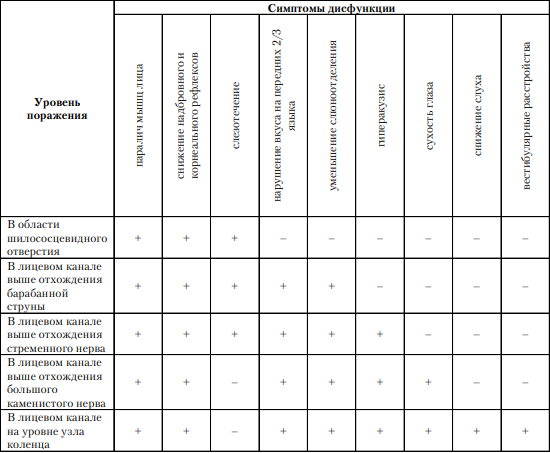

Клиническая картина следующая (в зависимости от уровня поражения ствола нерва):

// парез или паралич мимической мускулатуры

// изменение вкуса передних 2/3 языка

// нарушение слюно- и слезо-отделения

Однако в большинстве случаев лицо больного имеет типичный вид: парез или паралич мимических мышц приводит к асимметрии лица в покое (на пораженной стороне морщины лба, носогубная складка сглажены, бровь и угол рта опущены, глазная щель расширена). Особенно эти расстройства становятся заметными при выполнении активных движений, поэтому пациенту предлагается выполнить ряд диагностических проб: закрыть и зажмурить глаза, нахмурить (сдвинуть) брови, приподнять брови кверху, наморщить нос, оскалить зубы, надуть щеки, посвистеть или подуть, напрячь подкожную мышцу шеи до образования складок. При наморщивании лба на больной стороне не образуется складок, при зажмуривании глазная щель остается несомкнутой (лагофтальм), глазное яблоко отводится кнаружи и вверх (симптом Белла). Отмечаются симптом Негро (более широкая полоска склеры между нижним веком и роговицей на стороне поражения при взгляде вверх), симптом Брикнера (отсутствие или неполное смыкание век при сильном слуховом раздражении), симптом Мари-Фуа (отсутствие мышечных сокращений на пораженной стороне при давлении на восходящую ветвь нижней челюсти), симптом Монрада-Крона (мимические движения по заданию выполняются хуже, чем спонтанные), орбикулярный симптом Ревийо (невозможность изолированно закрыть глаз на пораженной стороне).

Есть ещё ультра-мега-топическая таблица

*Слуховые и вестибулярные нарушения связаны с тем, что соответствующий нерв проходит вместе с VII внутри черепа

Лечить дисфункцию лицевого нерва можно консервативно (медикаментозно, физиотерапевтически и функционально) и оперативно. Консервативное лечение базируется на туннельной концепции развития заболевания с признанием ведущей роли отека, компрессии и регионарных гемодинамических нарушений ствола нерва. После выхода больного из состояния нарушенного сознания и стабилизации жизненно важных функций во всех случаях необходимо проведение комплексного консервативного лечения уже в первом периоде. Назначаются средства, способствующие уменьшению отека и компрессии ЛН, улучшающие регионарную гемодинамику и микроциркуляцию. В остром периоде заболевания в качестве противоотечной терапии рекомендуется прием фуросемида по 0,04 г ежедневно в течение 3 дней или диакарба, верошпирона. Применяются никотиновая кислота, эуфиллин, пентоксифиллин (При внутривенном введении никотиновая кислота расширяет преимущественно экстракраниальные сосуды, а кровоснабжение головного мозга при этом улучшается за счет анастомозов между наружной и внутренней сонными артериями). Также рекомендована витаминотерапия. Для восстановления моторики мимических мышц оправдано применения антихолинэстеразных препаратов на более поздних этапах лечения (45+ дней). В последние годы получила распространение гормональная терапия, которая оказывает противоотечное, противовоспалительное и десенсибилизирующее действие. Традиционно при лечении периферических поражений ЛН назначаются препараты, улучшающие тканевой метаболизм (алоэ, фибс, стекловидное тело, АТФ), хотя эффективность их достоверно не подтверждена.

Лечение периферических поражений ЛН носит комплексный характер, поэтому фармакотерапия часто сочетается с физическими методами лечения. При отсутствии у больных противопоказаний большинство авторов являются сторонниками раннего назначения физиотерапевтических процедур. В острой и подострой фазах применяется электрофорез никотиновой кислоты, эуфиллина, дибазола, ультрафонофорез гидрокортизона и трилона Б на воротниковую зону и область лица. Импульсные токи низкой частоты на область шейных симпатических ганглиев рекомендуются с первых дней заболевания с целью улучшения регионарной гемодинамики. Стимуляция ММ назначается с учетом степени повреждения ЛН и под электрофизиологическим контролем.

Хирургические операции на внутривисочном отделе ЛН включают декомпрессию, шов нерва и свободную трансплантацию. Декомпрессия заключается в удалении части стенки фал= лопиева канала и обнажении в окружности не менее 1800 пораженного сегмента ЛН на протя= жении до неизмененных участков. Большинство авторов считают декомпрессию законченной только после рассечения эпиневрия, хотя есть мнение, что это ведет к развитию фиброза и ухудшает результаты операции. В случаях нарушения целостности ЛН, но при возможности сопоставления его концов без натяжения производится наложение шва. В противном случае выполняется рерутинг – ствол нерва обнажается на протяжении для устранения физиологических изгибов, что может обеспечить сближение концов на 10–15 мм. Значительные дефекты – разрывы, размозжение, фиброз нерва на протяжении – могут быть восполнены свободным нервным трансплантатом. В решении вопросов показаний и сроков хирургического вмешательства при заболеваниях ЛН имеется тенденция к активному выявлению признаков неблагоприятного прогноза, поиску объективных электрофизиологических критериев для сокращения выжидательного периода.