- •Общая характеристика психологии как науки. Сравнительная характеристика житейской и научной психологии.

- •Структура психологической науки. Объект, предмет и задачи общей психологии.

- •История развития психологической науки.

- •Методология психологической науки.

- •Основные методологические принципы психологии.

- •Научный метод в психологии: сущность, структура, использование.

- •Классификация групп методов (б.Г. Ананьев).

- •Основные методы исследования в психологии, их характеристика.

- •Вспомогательные методы психологии, их характеристика.

- •Бихевиоральное направление психологии.

- •Гештальт-психология.

- •Феноменологическое направление психологии.

- •Когнитивное направление психологии.

- •Социально-когнитивное направление психологии.

- •Диспозиционное направление психологии.

- •2 Уровня функциональной автономии:

- •Современные теоретические подходы в отечественной психологии. (Беларусь)

- •Проблема определения понятия «психика» в современной психологии.

- •Физиологические основы функционирования психики.

- •Проблема возникновения психики в эволюции.

- •Психика и отражение. Деятельностная природа психики. Психика как образ и как процесс.

- •Этапы развития поведения в филогенезе. Инстинктивное поведение.

- •Этапы развития поведения в филогенезе. Научение как форма поведения.

- •Этапы развития поведения в филогенезе. Интеллектуальное поведение.

- •Общая характеристика деятельности и психического отражения на сенсорной стадии развития психики.

- •28. Общая характеристика деятельности и психического отражения на перцептивной стадии развития психики. Написано выше

- •Проблемы выделения интеллектуальной стадии развития психики.

- •Природа человеческого сознания.

- •Предпосылки и условия возникновения сознания. Трудовая деятельность. Язык и речь.

- •Проблема сознания в отечественной психологии. Структура сознания.

- •Категория «деятельность» в психологии.

- •Принципы деятельности в психологии.

- •Теория поэтапного формирования умственных действий п.Я. Гальперина.

- •Основные виды деятельности и закономерности их развития.

- •Категория «общение» в психологии.

- •Закономерности общения и взаимодействия.

- •Стороны общения, их характеристика.

- •Содержание и эффекты межличностного восприятия.

- •Тактики общения, их психологическая характеристика.

- •Типовые стратегии поведения в конфликтных ситуациях.

- •Категория «личность» в психологии.

- •Теории личности в отечественной психологии.

- •Проблема потребности в психологии. Виды потребностей. Психологические теории потребностей.

- •Проблема мотива и мотивации в психологии. Психологические теории мотивации.

- •5. Теория драйвов (Карл Халл)

- •6. Теория условных рефлексов Павлова

- •Мотивационная сфера личности.

- •Направленность личности и ее виды.

- •Установки личности.

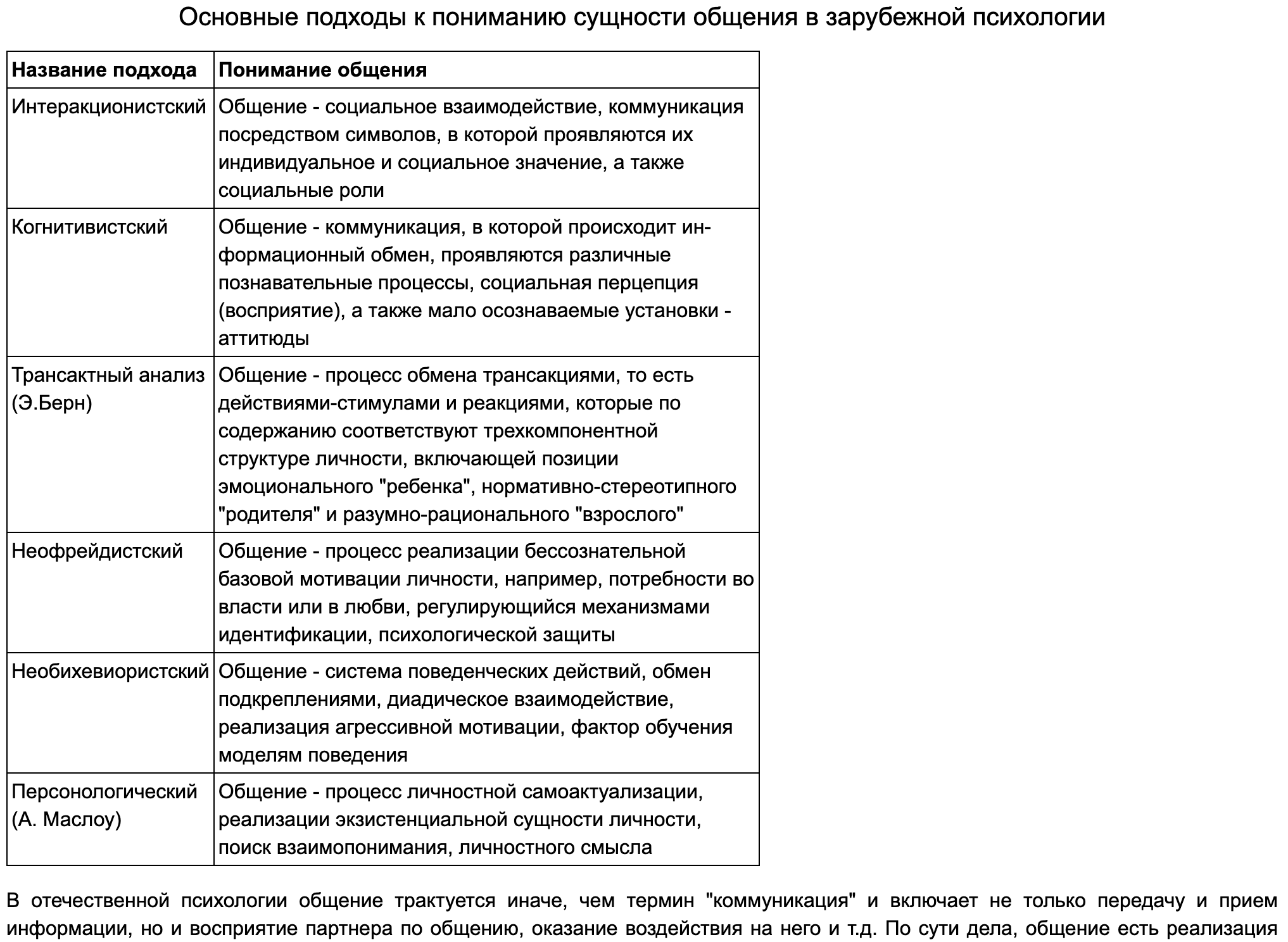

Категория «общение» в психологии.

В психологии общение определяется как: 1) сложный, многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми, порождаемый потребностями в совместной деятельности и включающий в себя обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого человека; 2) осуществляемое знаковыми средствами взаимодействие субъектов, вызванное потребностями совместной деятельности и направленное на значимое изменение в состоянии, поведении и личностно-смысловых образованиях партнера.

Б.Г.Ананьев подчеркивал, что главной характеристикой общения как деятельности является то, что через него человек строит свои отношения с другими людьми. Являясь обязательным компонентом труда, учения, игры и всех других видов деятельности, которые предполагают взаимодействие людей, оно оказывается условием, без которого невозможно познание ими действительности, формирования у них эмоционального отклика на эту действительность и основанного на этом познании и эмоциональном отношении поведения в этой действительности.

В.Н.Мясищев стремился рассматривать общение как процесс взаимодействия конкретных личностей, определенным образом отражающих друг друга, относящихся друг к другу и воздействующих друг на друга.

А.А.Бодалев выделил необходимые условия успешности в общении:

направленность на партнера в общении;

особенности внимания, памяти, восприятия (большой объем внимания, способность к его распределению, высокая устойчивость внимания);

наблюдательность человека, свойства интуиции, развитое воображение;

соответствующая воспитанность эмоциональной сферы человека;

умение человека выбирать по отношению к другому человеку наиболее подходящий способ поведения, способ обращения с ним;

способность человека к более или менее глубоко проникать в личностную суть других людей, наличие «репертуара» поведенческих стратегий в общении;

знание и самопознание человеком своих способностей.

В наиболее обобщенных классификациях выделяется три стороны общения: коммуникативная, интерактивная и перцептивная.

Коммуникативная сторона общения состоит в обмене информацией между людьми. В условиях такого общения информация не только передается, но и формируется, уточняется, развивается. Интерактивная сторона общения заключается в организации взаимодействия между индивидами, т.е. в обмене не только знаниями и идеями, но и действиями, т.е. спланировать общую деятельность. Выработать формы и нормы совместных действий. Перцептивная сторона общения означает процесс восприятия друг друга партнёрами по общению и установление на этой почве взаимопонимания. Обязательно присутствует оценка другого и формирование отношения к нему в эмоциональном и поведенческом плане. Четыре основные функции социальной перцепции – познание себя, познание партнера по общению, организация совместной деятельности на основе взаимопонимания, установления эмоциональных отношений. Механизмы межличностной перцепции: - Познание и понимание людьми друг друга (идентификация – попытка поставить себя на место партнёра, эмпатия – сочувствие, сопереживание, аттракция – формирование позитивного отношения к партнёру). - Рефлексия в процессе общения. -Прогнозирование поведения партнера по общению (каузальная атрибуция – объяснение причин ситуации – личностная, стимульная, обстоятельственная).

Уровни общения: 1. Фатический (от лат.глупый). Он предполагает простой обмен репликами для поддержания разговора в условиях, когда общающиеся особенно не заинтересованы во взаимодействии, но вынуждены общаться. Особенность: субъект не получает никакой новой информации. 2. Информационный – обмен интересной для собеседников новой информацией. Данный уровень способствует активному включению в процесс коммуникации. Часто уровни общения меняются в процессе одного разговора. 3. Личностный уровень – взаимодействие, при котором субъекты способны к самому глубокому самораскрытию и постижению сущности другого человека, самого себя и окружающего мира. Этот уровень является глубоко нравственным. Он снимает всякие ограничения при взаимодействии.

Функции общения:

Прагматическая – реализуется при взаимодействии людей в процессе совместной деятельности.

Формирующая – проявляется в процессе формирования и изменения психического облика.

Функция подтверждения – в процессе общения с другими людьми человек получает возможность познать, утвердить и подтвердить себя. Желая утвердится в своем существовании и в своей ценности человек ищет точку опоры в других людях.

Функция организации и поддержания межличностных отношений. Восприятия других людей и поддержания с ними различных отношений (от интимно-личностных до сугубо деловых).

Внутриличностное – реализуется в общении человека с самим собой (через внутреннюю или внешнюю речь, построенную по типу диалога). Такое общение может рассматривать как универсальный способ мышления человека.

[Педагогическое общение – важный источник деятельности учителя, служит для создания благоприятного психологического климата на уроке и вне урока Задачи общения: Изучение личности ребенка, Организация какого-либо вида деятельности, Самоутверждение и развитие личности, Обмен информацией.

Педагогическое общение — это профессиональное общение преподавателя с учащимися на уроке и вне его (в процессе обучения и воспитания), имеющее определенные педагогические функции и направленное на создание благоприятного психологического климата, а также на другого рода психологическую оптимизацию учебной деятельности и отношений между педагогом и учащимся. А. А. Леонтьев 1. Авторитарный Преподаватель часто прибегает к приказному тону, делает резкие замечания. Авторитарный преподаватель не только определяет общие цели работы, но и указывает способы выполнения задания, жестко определяет, кто с кем будет работать, и т. д. 2. Попустительский Главной особенностью попустительского стиля руководства по сути дела является самоустранение руководителя из учебно-производственного процесса, снятие с себя ответственности за происходящее. 3. Демократический Главная особенность: группа принимает активное участие в обсуждении всего хода предстоящей работы и ее организации. В результате у учеников развивается уверенность в себе, стимулируется самоуправление. Параллельно возрастают общительность и доверительность в личных взаимоотношениях. При демократическом стиле руководства учитель опирается на коллектив, стимулирует самостоятельность учащихся. В организации деятельности коллектива учитель старается занять позицию "первого среди равных". 4. Общение на основе увлеченности совместной творческой деятельностью. В основе этого стиля - единство высокого профессионализма педагога и его этических установок. Ведь увлеченность совместным с учащимися творческим поиском - результат не только коммуникативной деятельности учителя, но в большей степени его отношения к педагогической деятельности в целом. 5. Общение-дистанция В системе взаимоотношений педагога и учащихся в качестве ограничителя выступает дистанция. Гипертрофирование дистанции ведет к формализации всей системы социально-психологического взаимодействия учителя и учеников и не способствует созданию истинно творческой атмосферы. Дистанция необходима, она выступает как показатель ведущей роли педагога, строится на его авторитете. 6. Общение - устрашение Этот стиль общения, к которому также иногда обращаются начинающие учителя, связан в основном с неумением организовать продуктивное общение на основе увлеченности совместной деятельностью. Ведь такое общение сформировать трудно, и молодой учитель нередко идет по линии наименьшего сопротивления, избирая общение-устрашение или дистанцию в крайнем ее проявлении. 7. Заигрывание Отвечает стремлению завоевать ложный авторитет у детей, что противоречит требованиям педагогической этики. Появление этого стиля общения вызвано стремлением учителя быстро установить контакт с детьми, желанием понравиться классу, а также отсутствием необходимой общепедагогической и коммуникативной культуры, умений и навыков педагогического общения, опыта профессиональной коммуникативной деятельности В чистом виде стили не существуют, существует множество других стилей, которые были самопроизвольно выработанны в длительной практике стилей общения. ]

Основные этапы, которые проходит онтогенетическое развитие общения у человека вплоть до поступления в школу, можно представить и описать следующим образом: 1. Возраст от рождения до 2—3 месяцев. Контактное общение, служащее средством удовлетворения органических потребностей ребенка. Основное средство общения — примитивная мимика и элементарная жестикуляция.

2. Возраст от 2—3 месяцев до 8—10 месяцев. Начальный этап познавательного общения, связанный с началом функционирования основных органов чувств и появлением потребности в новых впечатлениях. 3. Возраст от 8—10 месяцев примерно до 1,5 года. Возникновение координированного, вербально-невербального общения, обслуживающего когнитивные потребности. Переход к использованию языка как средства общения.

4. Возраст от 1,5 года до 3 лет. Появление делового и игрового общения, связанного с возникновением предметной деятельности и игры. Начальный этап разделения делового и личностного общения. 5. Возраст от 3 до 6—7 лет. Становление произвольности в выборе и использовании разнообразных естественных, данных от природы или благоприобретенных средств общения. Развитие сюжетно-ролевого общения, порождаемого включением в сюжетно-ролевые игры.

С поступлением в школу получает ускорение интеллектуальный и личностный рост ребенка. Углубляется и становится более разнообразным содержание общения, дифференцируются его цели, совершенствуются средства. Происходит вербализация и интеллектуализация общения, четко различаются и относительно независимо друг от друга развиваются деловое и личностное общение. Обогащается инструментальная сторона общения. Психологически высокоразвитый человек отличается от менее развитого не только выраженной потребностью в общении с разнообразными людьми, но также богатым содержанием, множественностью целей и широким выбором средств общения.