904

.pdf

Сферулы магнетита имеют характерную микроструктуру поверхности, которую исследователи называют «такырной» или деондроидальной. Подобная структура образуется в процессе поверхностных изменений магнетитовых сферул с их однофазным окислением в приземных слоях атмосферы [4]. Нахождение магнетита в почвах в виде сферул связано с его техногенным или космогенным характером происхождения [1].

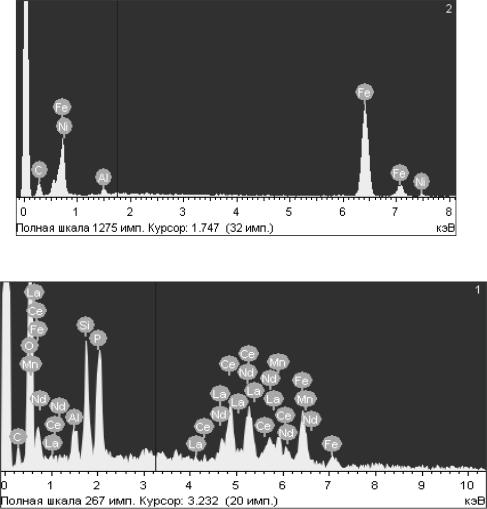

В конкрециях поймы реки Малая Ласьва обнаружен камасит. Этот минерал называют «никелистое метеоритное железо», он имеет металлический блеск и серый цвет. Состоит из железа, никеля, содержит незначительную примесь алюмосиликатов. Содержание железа >86 %, никеля – 3,28 % (рис. 2). Превышение кларка по никелю составляет 172 раза. Частица камасита имеет ориентированную форму заострѐнную на конус с одной передней стороны с уплощѐнной формой с другой стороны. Форма минерала напоминает головку снаряда и она возникает в результате обтачивающего действия земной атмосферы на метеоритное тело. Присутствие камасита в составе конкреций может быть связано с падением Оханского метеорита, который при своѐм движении частично разрушался и поступал на поверхность почвы в виде космической пыли. Описанная в литературе траектория движения Оханского метеорита, захватывает бассеин реки Малая Ласьва. Камасит, как правило, имеет космическое происхождение, так как в земной коре он отсутствует [4].

Рис. 2. Энергодисперсионный спектр камасита

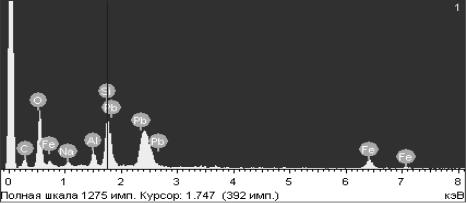

Рис. 3. Энергодисперсионный спектр куларита

321

Вконкрециях поймы реки Ласьва обнаружен куларит [2]. Это сложная смесь солей фосфорной кислоты редкоземельных элементов: лантана, церия неодима. Зерно куларита а конкреции имеет угловато-окатанную форму. Превышение кларка составляет по церию 747 раз, неодиму в 1394 раза, лантану

270 раз (рис. 3).

По данным микрозондового анализа куларит представляет собой полиминеральный агрегат, в составе которого присутствуют редкоземельные фосфаты, глинозем и кремнезем. Примесь железа в нѐм высокая – 10,5%, содержание марганца составляет 3,94 %.

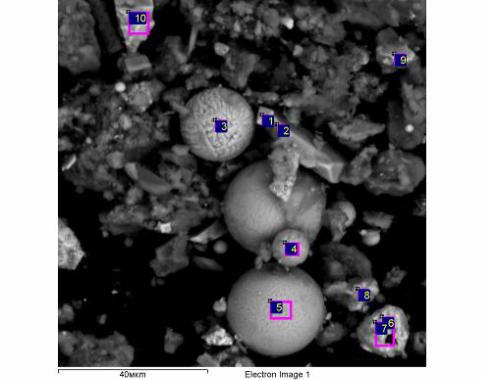

Вконкрециях поймы реки Малая Ласьва обнаружена техногенная частица. Химический состав этой частицы следующий: свинец – 29,35; железо – 9,12; кислород – 42,68; кремний – 11,65; алюминий – 4,28 и натрий – 2,93 % (рис. 4). Сплав натрия и свинца в соотношении 1:10 применяют либо для производства тетраэтилсвинца (присадка для производства бензина), либо как охладитель для реакторов на быстрых нейтронах. Превышение кларка по свинцу составляет

2144 раза.

Рис. 4. Энергодисперсионный спектр техногенной высокосвинцовой частицы

Размер зерен описанных минералов и техногенной свинцовой частицы составляет сотые доли миллиметров.

В целом фазовый состав минералов в конкрециях аллювиальных дерновых почв пойм рек Ласьва и Малая Ласьва Краснокамского района Пермского края разнообразен: силикаты, алюмосиликаты, циркон, ильменит, титанит, гематит, магнетит, камасит, куларит и другие. Железосодержащие минералы являются концентраторами некоторых тяжелых металлов, что отражает их геохимическую роль в поймах рек.

Литература

1.Загурский А.М. Специфика микростроения магнитных соединений железа в почвах: автореф. дис…. канд. биол. наук. – М., 2008. 25 с.

2.Осовецкий Б.М., Меньшикова И.А. Куларит Вятско-Камскои впадины. Пермь: Вестник Пермского университета. Серия Геология. 2011. № 4 С. 8-20.

3.Романова А.В Оксидогенез железа и марганца и тяжѐлые металлы в аллювиальных почвах южной тайги Среднего Предуралья: автореф. дис…. канд. биол. наук. – Уфа, 2012. 24 с.

4.Цельмович В.А. Новые и перспективные возможности микрозондового анализа

вгеофизической обсерватории «Борок». – М.: Вестник ОЗН РАН. 2010. Т. 2. С. 228-237.

322

УДК 631.48

М.В. Разинский – аспирант; А.Н. Чащин – канд. биол. наук, доцент; А.А. Васильев – научный руководитель, зав. кафедрой почвоведения, ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия

МИКРОЗОНДОВАЯ ДИАГНОСТИКА МАГНИТНЫХ ЧАСТИЦ В ПОЧВАХ Г. ЧУСОВОГО ПЕРМСКОГО КРАЯ

Аннотация. Высокомагнитые соединения железа являются типичными составляющими выбросов ОАО «Чусовской металлургический завод» (ОАО «ЧМЗ»). Микрозондовая диагностика состава магнитных минералов выполнена путем расшифровки пиков полученных при рентгеновском облучении частиц. Выявлено техногенное загрязнение почв хромом и марганцем, в составе магнитных частиц.

Ключевые слова: магнитная фаза,сферула, магнетит, загрязнение почвы, микрозондовая диагностика, тяжелые металлы.

Город Чусовой является одним из центов черной металлургии Среднего Предуралья с крупным металлургическим градообразующим комплексом ОАО «Чусовской металлургический завод» (ОАО «ЧМЗ»). Среди характерных для металлургического производства видов загрязнителей почвенного покрова города, ранее были обнаружены техногенные высокомагнитые соединения железа, но их фазовый состав достоверно определен только для ограниченного числа минералов [1]. Значительный научный и практический интерес приобретают исследования фазового минералогического состава техногенно-загрязненных почв города и оценка их связи с элементным химическим составом.

На сегодняшний день одним из высокотехнологичных и наиболее точных методов исследования химического состава минералов является микрозондовый анализ. Он представляет собой метод химического анализа небольшой области твердотельного образца, в которой сфокусированным пучком электронов возбуждается рентгеновское излучение. Отличительной особенностью микрозондовой диагностики является одновременная электронная микроскопия минерала и рентгеноспектральный анализ его элементного химического состава [3, 4].

Цель исследований – химическая и визуальная минералогическая характеристика техногенных частиц в загрязненных металлургическим производством почвах города Чусовой.

Объектами исследований являлись образцы почв, из верхнего десятисантиметрового слоя (горизонта урбик) селитебной и промышленной части микрорайона «Старый город», а также один образец горизонта урбик урбодерново-подзолистой почвы южной окраины г. Чусовой.

Валовой химический состав почв определен рентгенфлуоресцентным методом в ГНУ Почвенный институт им. В.В. Докучаева (аналитик к.ф.-м.н. А.Т. Савичев). Объемная магнитная восприимчивость измерялась каппаметром КТ – 6. Микрозондовая диагностика магнитных частиц выполнена методом элек- тронно-зондового микроанализа в Геофизической Обсерватории «Борок» Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН с микрозондовым аналитическим комплексом «Tescan Vega II» (аналитик к.ф.-м.н. В. А. Цельмович).

Длительное техногенное воздействие металлургического производства на территорию Чусового привело к неблагоприятной экологической ситуации в

323

городе. Содержание металлополютантов в исследованных образцах превышает установленные нормативы в несколько раз, особенно по хрому, марганцу, ванадию и цинку (табл. 1).

Таблица 1

Содержание тяжелых металлов в слое 0-10 см почв г. Чусовой, в мг/кг

Ni |

|

Cu |

Zn |

|

As |

|

Pb |

|

Mn |

Cr |

V |

|

|

|

|

|

|

ПДК |

|

|

|

||

85 |

|

55 |

100 |

|

2 |

|

30 |

|

1500 |

200 |

150 |

|

|

|

|

1. Урботехнозем |

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

81 |

|

98 |

333 |

|

8 |

|

66 |

|

3482 |

1833 |

2837 |

|

|

|

|

2. Урботехнозем |

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

122 |

|

91 |

380 |

|

9 |

|

66 |

|

5298 |

3333 |

4818 |

|

|

|

|

|

3. Технозем |

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

91 |

|

117 |

362 |

|

11 |

|

61 |

|

3452 |

1984 |

3973,1 |

|

|

4. Урбодерново-подзолистая почва |

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

102 |

|

51 |

165 |

|

9 |

|

43 |

|

1339 |

192 |

< п.о. |

|

< п.о. – ниже предела обнаружения прибора |

|

|

|

|||||||

Достоверным индикатором загрязнения почв тяжелыми металлами (ТМ) служит магнитная восприимчивость [2], которая в исследованных образцах варьирует от 3,7-17,1×10-3СИ. По шкале оценки объемной магнитной восприимчивости почв загрязненных металлургическим производством это соответствует интервалам от среднего до очень высокого уровня [1]. Такие значения обусловлены в основном наличием в почве высокомагнитых железосодежращих частиц. Железосодержащие фазы почв были выделены с помощью постоянного магнита и идентифицированы на панхроматических снимках микрозондовой электронной микроскопии (рис. 1).

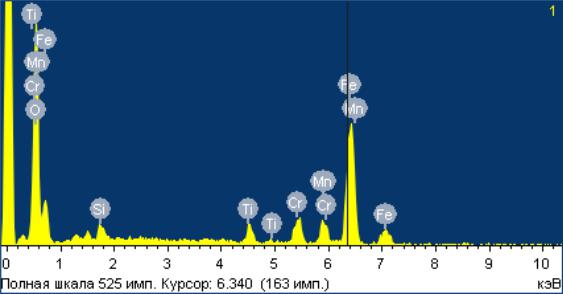

Рис. 1. Панхроматический снимок магнитной фазы участка анализа 1 урбанозема, г. Чусовой

324

Результаты микрозондовой диагностики проведены на отдельных участках анализа. На снимке одного из участков хорошо различимы техногенные сферулы и природно-техногенные обломки минералов и горных пород (рис. 1).

Химическое загрязнение почв ТМ, подтвержденное высокими значениями магнитной восприимчивости, выявлено и микрозондовым исследованием химического состава десяти магнитных частиц, показанных на снимке (рис. 1) образца урбанозема, отобранного вблизи промзоны ОАО «Чусовской металлургический завод». Содержание хрома в частицах 1 и 2 сферулах достигает 8%, а марганца 6% (табл. 2). Положение этих элементов хорошо заметно на пиках рентгеновского свечения (рис. 2).

Рис. 2. Энергодисперсионные спектры элементов частицы 1 магнитной фазы урбанозема г. Чусовой. Положение частицы 1 показано на рис. 1

Сферулы магнетита 3 и 5 обогащены Cr. Пустотелое строение сферул является одним из факторов аэрального загрязнения Cr почв города. Частицы также обогащены титаном (2), с небольшими примесями кремния и алюминия, что объясняется использованием ванадийсодержащей титаномагнетитовой руды в металлургическом цикле ОАО «ЧМЗ» (табл. 2).

Таблица 2

Валовой химический состав магнитной фазы урбанозема, г. Чусовой, в % от массы

Спектр |

O |

Al |

Si |

Ca |

Ti |

Cr |

Mn |

Fe |

Итог |

1 |

36.57 |

1.20 |

1.34 |

0.24 |

3.13 |

5.30 |

6.03 |

46.20 |

100.00 |

2 |

32.18 |

1.13 |

2.94 |

0.37 |

2.85 |

7.90 |

6.28 |

46.36 |

100.00 |

3 |

24.25 |

0.22 |

0.75 |

0.00 |

0.29 |

0.46 |

0.00 |

74.04 |

100.00 |

4 |

20.06 |

0.60 |

1.62 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

77.72 |

100.00 |

5 |

21.53 |

0.84 |

1.59 |

0.24 |

0.33 |

0.45 |

0.00 |

75.01 |

100.00 |

6 |

24.04 |

1.99 |

2.69 |

0.27 |

0.28 |

0.00 |

0.00 |

70.72 |

100.00 |

7 |

16.36 |

1.94 |

3.55 |

0.28 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

77.87 |

100.00 |

8 |

22.09 |

1.67 |

4.23 |

1.30 |

0.84 |

0.74 |

0.00 |

69.12 |

100.00 |

9 |

10.75 |

1.48 |

3.43 |

5.48 |

0.46 |

0.00 |

0.53 |

77.87 |

100.00 |

10 |

29.18 |

2.36 |

6.83 |

1.66 |

0.62 |

0.00 |

0.00 |

59.34 |

100.00 |

|

|

|

|

325 |

|

|

|

|

|

Таким образом, микрозондовая диагностика магнитных частиц в почвах г. Чусовой отражает их техногенное происхождение. Сферическая форма железистых минералов обусловлена высокотемпературными условиями технологии производства на металлургическом заводе, при которых они образуются. Техногенное загрязнение почв тяжелыми металлами, в составе магнитных сферул подтверждается по Cr и Mn.

Литература

1.Васильев, А.А. Тяжелые металлы в почвах города Чусового: оценка и диагностика загрязнения / А.А. Васильев, А.Н. Чащин. – Пермь: ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2011. – 197 с.

2.Водяницкий, Ю.Н. Влияние техногенных и природных факторов на содержание тяжелых металлов в почвах Среднего Предуралья (г. Чусовой и его окрестности) / Ю.Н. Водяницкий, А.А. Васильев, А.Т. Савичев, А.Н. Чащин // Почвоведение №9. – 2010. – С.

1089 – 1099.

3.Цельмович В. А. Новые и перспективные возможности микрозондового анализа

вгеофизической обсерватории «Борок» / В.А. Цельмович // Вестник ОНЗ РАН. ТОМ 2. - 2010. - C. 228 – 237

4.Read S.J.B. Electron microprobe analysis and scanning electron microscopy in geology. - Cambridge university press, 2005. – 206 p.

УДК 631.48+504.5

М.В. Разинский – аспирант, Е.С. Лобанова – канд. биол. наук, зав. лабораторией; А.А. Васильев – научный руководитель, зав. кафедрой почвоведения, ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия

ФЕРРОМАГНИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (Fe, Co, Ni) В ПОЧВАХ МОТОВИЛИХИНСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ

Аннотация. Концентрация ферромагнитных химических элементов (никель, кобальт и железо) в почвах Мотовилихинского района г. Перми максимальная рядом с цехами ОАО «Мотовилихинские заводы» и достигают значений 2259 мг/кг, 75 и 104065 мг/кг, соответственно. Установлена высокая парная корреляционная связь по Спирмену между содержанием в почвах ферромагнитных элементов и объемной магнитной восприимчивостью.

Ключевые слова: ферромагнетики, железо, никель, кобальт, почвы урбанизированных территорий, корреляционный анализ.

Почвы Мотовилихинского района г. Перми И.С. Копылов [7] выделяет как никелевую аномалию. Загрязнение Ni окружающей среды г. Перми представляет огромную опасность для здоровья жителей города. Никель является приоритетным по темпам концентрации в биосредах человека. Так, Т.П. Голдырева [4] установила, что за период с 1960 по 2002 гг. в щитовидной железе жителей г. Перми произошло увеличение содержания Ni в 56 раз. Увеличение концентрации других тяжелых металлов (ТМ) выражено меньше. Тяжелые металлы поступают в организм человека с частицами почвы из приземного слоя воздуха через дыхательные пути, кожный покров и желудочно-кишечный тракт.

Для экспресс-диагностики загрязнения почв ТМ используют определение магнитной восприимчивости. Основной магнитный компонент почвы магнетит. В структурной решетке магнетита происходит изоморфное замещение катионов Fe на катионы Ni, Со и других металлов. Ферромагнитные элементы Ni, Со, а также Fe, обладают очень высокой магнитной восприимчивостью [1].

326

Цель исследований – определить и оценить содержание и взаимосвязь ферромагнитных химических элементов (Fe, Co, Ni) и величины магнитной восприимчивости в почвах Мотовилихинского района г. Перми.

Были поставлены следующие задачи: определить магнитную восприимчивость; определить и оценить валовое содержание ферромагнитных элементов; установить характер взаимосвязи содержания Fe, Co, Ni и величины магнитной восприимчивости.

Образцы почв были отобраны в 2012 году из слоя 0-20 см в разных функциональных зонах Мотовилихинского района г. Перми. Валовое содержание ТМ определено рентген-флуоресцентным методом в ГЕОХИ РАН (аналитик И.А. Рощина). Всего изучен химический состав 22 образцов почвы. Измерение объемной магнитной восприимчивости (ОМВ) проводилось в полевых условиях на приборе каппаметр КТ-6. Обработка результатов выполнена с помощью программ Microsoft Excel.

На территории Мотовилихинского района г. Перми предприятие ЗАО МЗ «Камасталь» выпускает около 400 тыс. тонн стали в год. Для легирования стали используется Ni, Co и другие компоненты [5]. Выбросы металлургических предприятий загрязняют окружающую среду. В урбаноземах Мотовилихинского района концентрация ферромагнитных элементов превышает ПДК, кларк и фон (таблица 1). Содержание ферромагнетиков в почвах изученной территории неоднородное. Самое значительное загрязнение Ni выявлено в урбаноземе на участке рядом цехами ОАО «Мотовилихинские заводы» на ул. Смирнова (обр. 213). Здесь содержание Ni превышает ПДК в 26,5 раз и составляет 2259 мг/кг. В районе железнодорожного переезда на ул. Смирнова концентрация Ni превышает ПДК в 22,7 раз. Содержание Со (75 мг/кг) и Fe (104065 мг/кг) в этих почвах также высокое.

Впочвах дворовых территорий жилых кварталов загрязнение ферромагнетиками также проявляется, но оно менее выражено. Так, во дворе дома по ул. Уральская, 78 выявлено превышение ПДК по Ni в 1,3 раза, содержание Со превышает кларк в 2,7 раза, фон по Fe превышен в 1,1 раза (табл. 1).

Впочве на ул. 1905 года, 20 только концентрация Со превышает кларк в 2,3 раза. Влияние автотранспорта на загрязнение ТМ почв выражено по ул. Уральская, 93 (ДК Ленина). В почвах автостоянки на территории сквера превышение ПДК по Ni в 2,2, кларка по Со в 2,7 раза.

Объѐмная магнитная восприимчивость урбанозѐмов Мотовилихинского района г. Перми изменяется в очень широких пределах (табл. 1). Значительное варьирование ОМВ отражает техногенный характер их загрязнения ферромагнетиками. Почвы дворовых территорий и скверов имеют минимальные значения ОМВ, а в придорожных и особенно промышленных зонах значения ОМВ превышают фон до 40 раз.

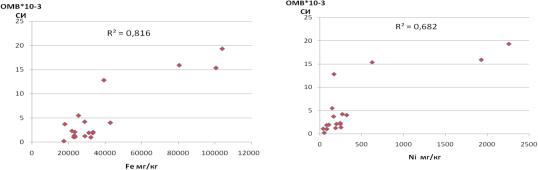

Для оценки диагностической роли магнитной восприимчивости были рассчитаны коэффициенты парной корреляции по Спирмену между валовым содержанием изученных химических элементов и ОМВ (таблица 2). Для урбанозѐмов Мотовилихинского района г. Перми связь ОМВ и концентрации ферромагнитных элементов на значимом уровне установлены для Fe (r = 0,91), Co (r = 0,78) и Ni (r = 0,83). Между ферримагнитными элементами корреляционная связь также высокая.

327

|

|

|

|

|

|

Таблица 1 |

|

Содержание Ni, Co, Fe (мг/кг) и величина ОМВ в урбаноземах |

|||||

|

Мотовилихинского района г. Перми |

|

|

|||

№ |

Улица |

Ni |

Co |

|

Fe |

ОМВ, *10-3СИ |

|

|

|

|

|

|

|

|

ПДК, кларк |

85 |

10* |

|

35295 |

- |

|

|

|

|

|

|

|

|

ФОН** |

35 |

17 |

|

27287*** |

0,50 |

|

|

|

|

|

|

|

202 |

Ул. Уральская 93, за ДК Ленина, парк |

82 |

11 |

|

22815 |

1,04 |

|

|

|

|

|

|

|

203 |

Ул. Соликамская 17, автодорога |

320 |

15 |

|

42835 |

4,02 |

|

|

|

|

|

|

|

205 |

Пл. Восстания, автодорога |

268 |

25 |

|

28795 |

4,22 |

|

|

|

|

|

|

|

208 |

Пл. Восстания, заправка Fonix |

146 |

15 |

|

25415 |

5,50 |

|

|

|

|

|

|

|

212 |

Ул. 1905 года, 35а |

624 |

36 |

|

100620 |

15,35 |

|

|

|

|

|

|

|

213 |

Ул. Смирнова, санитарно-защитная зона |

225 |

73 |

|

104065 |

19,31 |

|

|

|

|

|

|

|

215 |

Ул. Смирнова, ж/д, переезд |

192 |

75 |

|

80535 |

15,90 |

|

|

|

|

|

|

|

219 |

Перекрѐсток ул. Уральская, 80 и |

242 |

22 |

|

21840 |

2,31 |

|

ул. Авиационная |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

221 |

Ул. Ким, 44, автодорога |

244 |

29 |

|

33410 |

2,08 |

|

|

|

|

|

|

|

227 |

Ул. Уральская 93, перед ДК Ленина, авто- |

187 |

27 |

|

28925 |

1,24 |

|

стоянка |

|

|

|

|

|

228 |

Ул. Смирнова, ж/д, пешеходный переход |

168 |

20 |

|

39325 |

12,81 |

|

|

|

|

|

|

|

229 |

Ул. Уральская 78, двор |

106 |

24 |

|

31070 |

1,93 |

|

|

|

|

|

|

|

230 |

Бульвар Гагарина, 103а, автодорога |

39 |

19 |

|

23595 |

1,09 |

231 |

Ул. Добролюбова, 22, двор |

80 |

20 |

|

33215 |

1,86 |

|

|

|

|

|

|

|

232 |

Ул. Тургенева, 14, газон |

197 |

24 |

|

23400 |

2,10 |

|

|

|

|

|

|

|

233 |

Ул. 1905 года, 20, сквер |

80 |

23 |

|

32175 |

1,00 |

|

|

|

|

|

|

|

234 |

Ул. Лебедева, 22, газон |

251 |

24 |

|

23140 |

1,38 |

|

|

|

|

|

|

|

235 |

Ул. Уральская, 78, автодорога |

163 |

- |

|

17940 |

3,72 |

|

|

|

|

|

|

|

236 |

Ул. Гайдара, 6, сквер |

51 |

- |

|

17420 |

0,21 |

|

|

|

|

|

|

|

* – кларк по А. П. Виноградову [2]; ** – фон по И.С. Копылову [6], *** – фон по В.Ю. Гилеву [3], «-» – данные отсутствуют

Таблица 2

Корреляция между содержанием Ni, Co и Fe (мг/кг) и величиной ОМВ в урбанозѐмах Мотовилихинского района г. Перми

r |

ОМВ |

Fe |

Co |

Ni |

ОМВ |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Fe |

0,91* |

1 |

|

|

Co |

0,78* |

0,81* |

1 |

|

Ni |

0,83* |

0,83* |

0,91* |

1 |

|

|

|

|

|

* – достоверно при Р=0,95

Рис. Зависимости между ОМВ и ферромагнитными элементами (Fe, Ni) в почвах Мотовилихинского района г. Перми

328

Зависимость между ОМВ и концентрацией Fe, Ni описывается уравнением регрессии. Коэффициент детерминации, соответственно, составляет 0,62 и 0,82 (рис. 1).

Таким образом, на территориях вблизи цехов ОАО «Мотовилихинские заводы», вдоль железной дороги Пермь I-Горназоводск и крупных автомагистралей урбанозѐмы Мотовилихинского района г. Перми загрязнены никелем и кобальтом в составе ферромагнитных соединений. Загрязнение выражено в меньшей степени во дворах жилых кварталов. Измерение ОМВ позволяет диагностировать загрязнение урбанозѐмов Мотовилихинского района г. Перми никелем и кобальтом.

Литература

1.Бабанин В.Ф., Трухин В.И., Карпачевский Л.О. и др. Магнетизм почв: монография. – М. : Ярославль, 1995. 222 с.

2.Виноградов А.П. Геохимия редких и рассеянных химических элементов в почвах. – М.: Изд-во АН СССР, 1957. 238 с.

3.Гилев В.Ю. Оксидогенез и редуктогенез в почвах на элювии и делювии пермских глин Среднего Предуралья: автореф. дис… канд. с.-х. наук. – Москва, 2007. 22 с.

4.Голдырева Т.П. Эндемический зоб в пермском регионе: патогенез, морфология, клинические особенности, терапия: автореф. дис…. докт. мед. наук. – СПб., 2005. 41 с.

5.Инвестиционный обзор ОАО «Мотовилихинские заводы». – Пермь, 2007. 49 с. Режим доступа : http://quote.2stocks.ru/ upload/1196090762.pdf.

6.Копылов И.С. Особенности геохимических полей и литогеохимические аномальные зоны Западного Урала и Приуралья // Вестник Пермского университета. Сер. Геология, 2011. Вып. 1. С. 26-37.

7.Копылов И.С. Аномалии тяжелых металлов в почвах и снежном покрове города Перми как проявления факторов геодинамики и техногенеза // Фундаментальные исследования, 2013. № 1. С. 335-339.

УДК 631.48

М.Л. Ройзман – студентка 6 курса; А.Н. Чащин – научный руководитель,

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия

АГРОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ ОПЫТНЫХ ПОЛЕЙ ГНУ ПЕРМСКИЙ НИИСХ

Аннотация. Исследованы дерново-подзолистые почвы опытных полей и дана характеристика профильного распределения их агрохимических свойств. По профилю физико-химические показатели распределены неодинаково, что обусловлено свойствами почвообразующей породы.

Ключевые слова: дерново-подзолистые почвы, агрохимические свойства, опытные поля.

Направления исследовательской работы Пермского научноисследовательского института сельского хозяйства в различной степени затрагивает вопросы адаптивного растениеводства – возделывание культур, наиболее приспособленных к конкретным местным условиям выращивания. Значимым при этом является точный учет агрохимических свойств почв опытных полей, не только в пахотном слое, но и по всем почвенно-генетическим горизонтам [1]. В составе земельного фонда ГНУ Пермский НИИХС дерново-

329

подзолистые почвы занимают доминирующие площади, что обуславливает актуальность их агрохимической характеристики.

Цель исследований – оценка агрохимических свойств почвенногенетических горизонтов дерново-подзолистых почв опытных полей ГНУ Пермского НИИСХ.

Полевое изучение почв выполнено по ключевым участкам опытных полей с закладкой полных разрезов и опорных прикопок к ним. Дерново-подзолистые почвы были вскрыты тремя разрезами до глубины почвообразующей породы – некарбонатных покровных глин в разрезах 1 и 4 и карбонатной породы в разрезе 3.

Почвы опытных полей на территории ГНУ Пермский НИИСХ имеют от среднекислой до слабокислой реакцию среды (табл.). Слабокислая почва разреза 3 сформировалась на карбонатной покровной глине. Об этом свидетельствует рост значений рНKCl с глубиной до нейтральной в горизонтах ВС и С. Наибольшую обменную кислотность, в результате подзолообразования, имеют подпахотные горизонты в разрезах 3 и 4.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Таблица |

|

Агрохимические свойства почв опытных полей ГНУ «Пермский НИИСХ» |

||||||||||

Горизонт и |

|

|

Гумус, |

В мг-экв на 100 г почвы |

|

|

|

P2O5, |

||

глубина |

|

|

|

|

|

V,% |

рНKCl |

|

||

|

% |

S |

Нг |

ЕКО |

|

мг/кг |

||||

образца, см |

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

Разрез 1. Почва – дерново-слабоподзолистая среднесуглинистая |

|

|

|||||||

Апах 0-39 |

|

3,6 |

23,8 |

3,5 |

27,3 |

87 |

4,7 |

|

62,6 |

|

В1 39-49 |

|

0,9 |

26,6 |

3,0 |

29,6 |

91 |

4,6 |

|

65,4 |

|

В2 56-66 |

|

0,2 |

30,0 |

2,8 |

32,8 |

92 |

4,4 |

|

63,6 |

|

ВС 81-91 |

|

0,2 |

30,0 |

3,7 |

33,7 |

89 |

4,3 |

|

60,4 |

|

С 101-114 |

|

0,2 |

31,0 |

2,8 |

34,7 |

92 |

4,4 |

|

67,8 |

|

|

Разрез 3. Почва – дерново-слабоподзолистая среднесуглинистая |

|

|

|||||||

Апах 0-24 |

|

2,3 |

26,4 |

2,1 |

28,5 |

93 |

5,3 |

|

66,7 |

|

В1 37-47 |

|

1,7 |

30,0 |

2,3 |

32,3 |

93 |

4,9 |

|

64,7 |

|

В2 63-73 |

|

1,0 |

36,0 |

1,5 |

37,5 |

96 |

5,0 |

|

67,2 |

|

ВC 86-96 |

|

0,9 |

28,8* |

0,9 |

29,7* |

97 |

6,4 |

|

67,6 |

|

С 102-112 |

|

0,5 |

28,6* |

0,7 |

29,3* |

98 |

6,6 |

|

34,9 |

|

Разрез 4. Почва – дерново-неглубокоподзолистая тяжелосуглинистая |

|

|

||||||||

Апах 0-31 |

|

|

3,0 |

21,2 |

5,0 |

26,2 |

81 |

4,8 |

|

66,7 |

А2В 38-48 |

|

|

0,34 |

25,2 |

3,3 |

28,5 |

88 |

4,5 |

|

65,3 |

В1 65-75 |

|

|

0,1 |

28,2 |

2,8 |

31,0 |

91 |

4,6 |

|

66,3 |

В2 85-95 |

|

|

0,4 |

28,8 |

2,8 |

31,6 |

91 |

4,3 |

|

65,9 |

ВС 99-109 |

|

|

0,1 |

30,2 |

3,1 |

33,3 |

91 |

4,2 |

|

67,0 |

С 115-125 |

|

|

0,1 |

30,2 |

3,0 |

33,2 |

91 |

4,2 |

|

67,3 |

Примечание: * значения по сумме кальция и магния

Содержание гумуса в пахотных горизонтах является низким (от 2,3 до 3,6%) и резко убывает вниз по профилю, что типично для подзолистого типа. Наименьшее содержание гумуса - 2,3 % в почве разреза 3. Однако с глубиной, в этом разрезе, гумус убывает относительно постепенно. По нашему мнению, органическое вещество задерживается основаниями, сумма которых в средней части профиля очень высокая. В разрезах 1 и 4 содержание гумуса в пахотных горизонтах несколько выше - от 3,0 до 3,6%. Запасы гумуса в двадцатисантиметровом слое почв низкие – от 53 до 76 т/га.

Почвы опытных полей имеют высокую сумму поглощенных оснований, что вероятно вызвано закономерным окультуриванием в ходе полевых опытов. Значения этого показателя в пахотном слое варьируют от 21 до 26 м-экв/100г. По

330