- •Предисловие

- •Глава 1. Вводная часть

- •§ 1. Предмет и задачи геодезии

- •§ 2. Краткие исторические сведения

- •§ 3. Единицы измерений, применяемые в геодезии

- •§ 4. Фигура и размеры Земли

- •§ 5. Содержание курса и рекомендации по его изучению

- •Глава 2. Топографические карты и планы

- •§ 6. Влияние кривизны Земли на измеренные расстояния

- •§ 7. Краткие сведения о картографических проекциях

- •§ 8. Общие сведения о топографических картах и планах

- •§ 9. Система географических координат

- •§ 10. Равноугольная поперечно-цилиндрическая проекция Гаусса-Крюгера

- •§ 11. Разграфка и номенклатура топографических карт и планов

- •§ 12. Зональная система плоских прямоугольных координат Гаусса

- •§ 13. Перевычисление координат из зоны в зону

- •§ 14. Система высот

- •§ 15. Условные знаки топографических карт и планов

- •§ 16. Изображение рельефа на топографических картах и планах

- •§ 17. Ориентирование

- •§ 18. Решение некоторых задач с использованием топографической карты

- •18.1. Измерение расстояний

- •18.2. Определение географических и прямоугольных координат

- •18.3. Ориентирование линий

- •18.4. Ориентирование карты на местности

- •18.5. Определение высот точек

- •18.6. Построение профиля

- •18.7. Построение линии заданного уклона

- •18.9. Определение площадей на топографических картах и планах

- •§ 19. Виды измерений

- •§ 20. Классификация погрешностей измерений

- •§ 21. Свойства случайных погрешностей

- •§ 22. Среднее арифметическое

- •§ 23. Средняя квадратическая погрешность

- •§ 24. Средние квадратические погрешности функций измеренных величин

- •§ 25. Обработка ряда равноточных измерений одной величины

- •§ 26. Об учете систематических погрешностей в измерениях

- •§ 27. Средняя квадратическая погрешность двойных равноточных однородных измерений

- •§ 28. Понятие о весе результата измерения

- •§ 29. Средняя квадратическая погрешность единицы веса и арифметической середины

- •§ 30. Обработка ряда неравноточных измерений одной величины

- •Глава 4. Государственные геодезические сети

- •§ 31. Назначение Государственных геодезических сетей

- •§ 32. Классы геодезических сетей

- •§ 33. Методы построения Государственных геодезических сетей

- •§ 34. Закрепление пунктов геодезических сетей

- •§ 35. Оценка точности построения опорных геодезических сетей

- •§ 36. Оценка точности построения сетей триангуляции

- •§ 37. Оценка точности построения звена полигонометрии

- •§ 38. Оценка точности построения сетей трилатерации

- •Глава 5. Геодезические приборы

- •§ 39. Классификация геодезических приборов

- •§ 40. Теодолиты

- •§ 41. Зрительные трубы

- •§ 42. Уровни и компенсаторы наклона

- •§ 43. Устройство теодолита

- •§ 44. Установка теодолита в рабочее положение

- •§ 45. Измерение горизонтальных углов и углов наклона

- •45.1. Способ приемов

- •45.2. Способ повторений

- •45.3. Способ круговых приемов

- •45.4. Измерение углов наклона

- •§ 46. Поверки теодолитов

- •§ 47. Нивелиры

- •§ 48. Устройство нивелира

- •§ 49. Нивелирные рейки

- •§ 50. Установка нивелира в рабочее положение

- •§ 51. Измерение превышений

- •§ 52. Поверки нивелиров

- •§ 53. Приборы для линейных измерений

- •§ 54. Гироскопические приборы

- •§ 55. Приборы для поиска подземных коммуникаций

- •Глава 6. Оптико-электронные геодезические приборы

- •§ 56. Общие замечания

- •§ 57. Краткие сведения о лазерных источниках излучения

- •§ 58. Электромагнитные дальномеры

- •§ 59. Светодальномеры

- •§ 60. Интерферометры

- •§ 61. Угломерные приборы

- •§ 62. Электронные тахеометры

- •§ 63. Электронные нивелиры

- •§ 64. Лазерные приборы

- •Глава 7. Построение съемочного обоснования

- •§ 65. Назначение и виды теодолитных ходов

- •§ 66. Прямая и обратная геодезические задачи на плоскости

- •§ 67. Взаимосвязь дирекционных углов с измеренными на местности горизонтальными углами

- •§ 68. Привязка теодолитных ходов

- •68.1. Способ примыкания

- •68.2. Прямая угловая засечка

- •68.3. Линейная засечка

- •68.4. Обратная угловая засечка

- •68.5. Комбинированные засечки

- •68.6. Задача П.А.Ганзена

- •§ 69. Особые системы теодолитных ходов

- •§ 70. Снесение координат с вершины знака на землю

- •§ 71. Определение элементов приведения и редукции

- •§ 72. Привязка теодолитных ходов к стенным геодезическим знакам

- •§ 73. Спутниковые методы определения координат

- •§ 74. Организация полевых работ при построении съемочного обоснования

- •74.1. Рекогносцировка и закрепление точек съемочного обоснования

- •74.2. Подготовка абрисов горизонтальной съемки

- •74.3. Поверки теодолита и нивелира

- •74.4. Компарирование мерных приборов

- •74.5. Измерение длин линий

- •74.6. Измерение горизонтальных углов и углов наклона

- •§ 75. Вычисления в разомкнутом теодолитном ходе

- •75.1. Предварительные вычисления

- •75.2. Обработка результатов угловых измерений

- •75.3. Вычисление приращений координат и оценка точности хода

- •75.4. Рекомендации к поиску вероятных погрешностей в измерениях и вычислениях при обработке ведомости координат

- •75.5. Уравнивание приращений координат и вычисление координат точек хода

- •75.6. Обработка ведомости высот

- •§ 76. Вычисления в замкнутом теодолитном ходе

- •76.1. Оценка точности угловых измерений и вычисление дирекционных углов

- •76.2. Вычисление приращений координат и оценка точности хода

- •76.3. Уравнивание приращений координат и вычисление координат точек хода

- •76.4. Обработка ведомости высот

- •§ 77. Обработка диагонального хода

- •Глава 8. Топографические съемки

- •§ 78. Назначение и виды топографических съемок

- •§ 79. Понятие о цифровой модели местности

- •§ 80. Теодолитная съемка

- •§ 81. Тахеометрическая съемка

- •§ 82. Составление плана местности по результатам топографической съемки

- •82.2. Нанесение на план точек съемочного обоснования

- •82.3. Нанесение на план результатов тахеометрической съемки

- •82.4. Рисовка рельефа и ситуации

- •82.5. Построение на плане ситуации по результатам теодолитной съемки

- •Глава 9. Нивелирные работы

- •§ 83. Способы и методы нивелирования

- •§ 84. Способы геометрического нивелирования

- •§ 85. Основные источники погрешностей геометрического нивелирования

- •§ 86. Техническое нивелирование

- •§ 87. Трассирование

- •§ 88. Расчет и разбивка главных точек кривых на трассе

- •§ 89. Нивелирование поперечных профилей

- •§ 90. Обработка результатов нивелирования трассы

- •§ 91. Построение профиля трассы

- •§ 92. Построение проектной линии

- •§ 93. Построение поперечного профиля и проектного полотна дороги

- •§ 94. Нивелирование площадей

- •Глава 10. Геодезические разбивочные работы

- •§ 95. Назначение и организация разбивочных работ

- •§ 96. Построение на местности проектного горизонтального угла

- •§ 97. Построение на местности проектного расстояния

- •§ 99. Способы разбивочных работ

- •§ 100. Расчет разбивочных элементов

- •§ 101. Разбивочные работы при трассировании

- •§ 102. Разбивка фундаментов инженерных сооружений

- •§ 103. Оценка точности разбивочных работ

- •Глава 11. Геодезические работы в строительстве

- •§ 104. Общие положения

- •§ 105. Краткие сведения об объектах строительства

- •§ 106. Геодезические работы при строительстве промышленных сооружений

- •§ 107. Геодезические работы при строительстве гражданских зданий

- •§ 108. Геодезические работы при строительстве дорог и мостовых сооружений

- •§ 109. Геодезические работы при планировании и застройке населенных пунктов

- •§ 110. Геодезические работы при строительстве подземных коммуникаций

- •§ 111. Геодезические работы при строительстве гидротехнических сооружений

- •Глава 12. Геодезические работы в подземном строительстве

- •§ 115. Горизонтальная соединительная съемка

- •115.2. Горизонтальная соединительная съемка через один шахтный ствол

- •§ 116. Вертикальная соединительная съемка

- •§ 117. Подземная горизонтальная съемка

- •§ 118. Подземная вертикальная съемка

- •§ 119. Геодезические разбивочные работы в подземном строительстве

- •§ 120. Задачи и содержание топографо-геодезических работ

- •§ 121. Точность геодезических работ

- •§ 122. Создание топографических карт и планов

- •§ 123. Разбивка геодезических сеток и профильных линий

- •§ 124. Разбивочные работы при проведении геологической разведки

- •§ 126. Виды деформаций инженерных сооружений

- •§ 127. Задачи наблюдений и организация работ

- •§ 128. Геодезические знаки и их конструкции

- •§ 129. Размещение геодезических знаков на инженерных сооружениях

- •§ 130. Точность измерения деформаций

- •§ 131. Периодичность наблюдений

- •§ 132. Наблюдения за вертикальными перемещениями

- •§ 133. Наблюдения за горизонтальными смещениями

- •§ 134. Наблюдения за кренами

- •§ 135. Наблюдения за деформациями земной поверхности

- •§ 136. Разработка методики наблюдений

- •§ 137. Обработка и анализ результатов наблюдений

- •Глава 15. Особенности точных и высокоточных измерений

- •§ 138. Основные группы погрешностей измерений

- •§ 139. Учет влияния рефракции атмосферы

- •§ 140. Высокоточное и точное геометрическое нивелирование

- •§ 141. Нивелирование I класса

- •§ 142. Нивелирование II класса

- •§ 143. Нивелирование III и IV классов

- •§ 144. Особенности точного и высокоточного нивелирования при наблюдениях за деформациями

- •§ 145. Высокоточные и точные угловые измерения

- •§ 146. Высокоточные и точные измерения в схемах микротриангуляции, микротрилатерации и короткобазисной полигонометрии

- •Глава 16. Уравнивание геодезических построений

- •§ 147. Основные задачи уравнительных вычислений

- •§ 148. Метод наименьших квадратов

- •§ 149. Классификация основных способов уравнивания

- •§ 150. Основные геометрические условия, возникающие в построениях

- •150.1. Условие фигуры

- •150.2. Условие горизонта

- •150.3. Условие суммы углов

- •150.4. Условие дирекционных углов

- •150.5. Условие сторон

- •150.6. Условие полюса

- •150.7. Условие координат

- •§ 151. Методы решения систем линейных нормальных уравнений

- •151.1. Способ последовательной подстановки

- •151.2. Способ матричных преобразований

- •151.3. Решение систем линейных уравнений по алгоритму Гаусса

- •151.4. Способ краковянов

- •§ 152. Коррелатный способ уравнивания

- •§ 153. Примеры коррелатного способа уравнивания

- •153.1. Уравнивание углов в полигоне

- •153.2. Уравнивание системы нивелирных ходов с несколькими узловыми точками

- •153.3. Уравнивание полигонометрического хода

- •153.4. Уравнивание системы полигонометрических ходов с двумя узловыми точками

- •153.5. Уравнивание триангуляции

- •153.6. Уравнивание триангуляции по условию координат

- •§ 154. Параметрический способ уравнивания

- •§ 155. Примеры параметрического способа уравнивания

- •155.1. Уравнивание углов в полигоне

- •155.2. Уравнивание системы нивелирных ходов с несколькими узловыми точками

- •155.3. Уравнивание полигонометрического хода

- •155.4. Уравнивание системы полигонометрических ходов с двумя узловыми точками

- •155.5. Уравнивание направлений в триангуляции

- •§ 156. Способ раздельного уравнивания

- •156.1. Уравнивание полигонометрического хода

- •156.2. Система полигонометрических ходов с одной узловой точкой

- •156.3. Система нивелирных ходов с одной узловой точкой

- •§ 157. Способ эквивалентной замены

- •§ 158. Способ полигонов В.В.Попова

- •§ 159. Способ последовательных приближений

- •§ 160. Оценка точности уравненных элементов и их функций

- •160.1. Общие положения

- •160.2. Оценка точности при уравнивании коррелатным способом

- •160.3. Оценка точности при уравнивании параметрическим способом

- •Предметный указатель

- •Список литературы

- •Оглавление

1.Устанавливают нивелир в рабочее положение (сначала устанавливают штатив, затем на штатив ставят нивелир).

2.Устанавливают рейки на костыли правой линии (отсчет по рейкам можно брать спустя 0,5 минуты после постановки рейки на костыль).

3.Наводят на основную шкалу задней (передней) рейки, ставят отсчет 50 по барабану микрометра, элевационным винтом устанавливают грубо контактный уровень и берут отсчеты по дальномерным нитям.

4.Точно совмещают концы пузырька контактного уровня, вводят в биссектор штрих основной шкалы рейки и берут отсчет.

5.Наводят зрительную трубу на основную шкалу передней (задней) рейки и выполняют действия по пп. 3 и 4.

6.Выполняют наведение на дополнительную шкалу передней (задней) рейки, смещают уровень на 1/4 оборота элевационного винта, снова устанавливают контактный уровень и берут отсчет по дополнительной шкале.

7.Выполняют действия по п. 6 по дополнительной шкале задней (передней) рейки.

8.Переставляют рейки на костыли левой линии и выполняют все действия по пп. 3-7.

Расхождения между превышениями в секции правой и левой нивелировок, а также между превышениями прямого и обратного ходов, полученные как средние значения правых и левых нивелировок, не должны превышать 3мм

L(км ) (длина секции определяется по фактическим длинам лучей). Такой допуск применяется в тех случаях, когда число станций в секции на 1 км хода меньше 15. Если это число больше 15, то допустимое расхождение в превышениях определяют по формуле 4мм

L(км ) (длина секции определяется по фактическим длинам лучей). Такой допуск применяется в тех случаях, когда число станций в секции на 1 км хода меньше 15. Если это число больше 15, то допустимое расхождение в превышениях определяют по формуле 4мм

L(км ) .

L(км ) .

При передаче высот через водные препятствия шириной до 200 м используют строго симметричную схему, приведенную на рис. 11.10. Если водное препятствие имеет ширину более 200 м, то составляют специальные технические условия производства работ, следование которым позволит обеспечить необходимую точность передачи высоты.

§142. Нивелирование II класса

Нивелирование II класса выполняется теми же приборами, что используются при нивелировании I класса, но увеличение зрительной трубы нивелира может быть несколько меньше, порядка 40Х, а погрешности метровых интервалов шкал инварных реек могут быть допущены до 0,3 мм. Другие предосторожности и условия нивелирования те же, что и при нивелировании I класса. Отличия состоят в следующем.

Нивелирование II класса выполняют в одну линию по одной паре костылей в прямом и обратном направлениях по программе, соответствующей программе измерений для одной из линий нивелирования I класса.

Длина визирного луча принимается равной 65 м (при увеличении зрительной трубы 40Х) и до 75 м (при увеличении 45Х). Высота визирного луча

375

над поверхностью земли должна быть не меньше 0,5 м, а при длинах визирных линий до 30 м допускается не меньше 0,3 м.

Неравенство плеч на станции не должно быть более 1 м, а накопление неравенства плеч в секции (25-30 км) – не более 2 м.

Расхождения между превышениями прямого и обратного хода не должны превышать 5мм

L(км ) в секциях, в которых число станций на 1 км хода менее 15, и не более 6 мм

L(км ) в секциях, в которых число станций на 1 км хода менее 15, и не более 6 мм

L(км ) , если число станций в секции на 1 км хода более 15.

L(км ) , если число станций в секции на 1 км хода более 15.

§ 143. Нивелирование III и IV классов

Нивелирование III и IV классов выполняется секциями между пунктами высших классов, при этом секции IV класса нивелирования могут опираться и на реперы III класса.

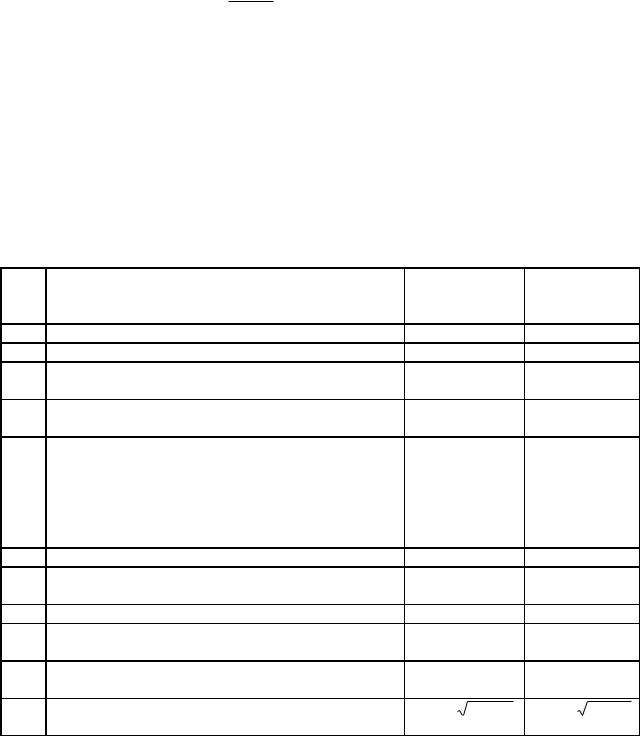

Основные качественные показатели и установленные требования для укаазнных классов нивелирования приведены в табл. 15.1.

|

|

|

Таблица 15.1 |

№ |

Параметры и условия |

III класс |

IV класс |

№ |

|

|

|

п/п |

|

|

|

1. |

Увеличение зрительной трубы нивелира |

30Х |

25Х |

2. |

Цена деления контактного уровня на 2 мм, сек |

15-30 |

25 |

3. |

Случайные погрешности нанесения дециметро- |

0,5 |

1,0 |

|

вых делений на шкалах реек не более, мм |

|

|

4. |

Производство нивелирования |

в двух |

в одном |

|

|

направлениях |

направлении |

5. |

Порядок отсчетов на станции (ОШ и ДШ – |

ОШЗР(ДН) |

ОШЗР(ДН) |

|

основная и дополнительная шкалы; ЗР и ПР – |

ОШПР(ДН) |

ОШПР(ДН) |

|

задняя и передняя рейки; ДН – отсчет по |

ДШПР |

ДШПР |

|

дальномерным нитям) |

ДШЗР |

ДШЗР |

|

|

|

(ДН – по |

|

|

|

одной нити) |

6. |

Длина визирного луча, м |

75 (до 100) |

100 (до 150) |

7. |

Высота визирного луча над поверхностью земли |

0,3 |

0,2 |

|

не менее, м |

|

|

8. |

Разность плеч на ставнции не более, м |

2 |

5 |

9. |

Накопление разности плеч в секции (25-30 км) не |

5 |

10 |

|

более, м |

|

|

10. |

Разность превышений на станции, полученных по |

3 |

5 |

|

двум сторонам реек не более, мм |

|

|

11. |

Расхождения в превышениях прямого и |

10 мм L(км ) |

20 мм L(км ) |

|

обратного хода (для IV класса – невязка) не более |

|

|

При нивелировании используются шашечные двусторонние трехметровые рейки с делениями с двух сторон, шашечные трехметровые двусторонние рейки с делениями 1 см с одной стороны и 11/10 см с другой, штриховые

376

трехметровые односторонние с двумя шкалами или двусторонние с деленями 0,5 см, в горных районах применяют инварные рейки.

При нивелировании III класса при смене направления хода рейки меняют местами.

При нивелировании через водные препятствия при ширине препятствий от 100 до 300 м выполняют нивелирование по схеме, представленной на рис. 11.10. При этом измерения выполняют обязательно в прямом и обратном направлениях в разные половины дня. Расхождения в превышениях, полученных с двух берегов на каждые 100 м не должны быть более 10 мм. Расхождения в превышениях на станции в прямых и обратных ходах не должны превышать 8 мм.

При ширине водного препятствия более 300 м применяют двустороннее геодезическое нивелирование (тригонометрическое нивелирование).

Зимой нивелирование III и IV классов через широкие реки и озера выполняют по льду в прямом и обратном направлениях по заранее вмороженным кольям.

Нивелирование IV класса через реки допускается проводить по уровню воды на двух берегах, считая поверхность воды одинаковой по высоте. Нивелирование выполняют два раза, в прямом и обратном направлениях. Расхождение между прямым и обратным ходом не должно превышать 20 мм.

§ 144. Особенности точного и высокоточного нивелирования при наблюдениях за деформациями

Особенности использования геометрического нивелирования при измерениях деформаций земной поверхности и инженерных сооружений связаны, прежде всего, с необходимостью установления необходимой точности измерений для каждого объекта исследований. В абсолютном большинстве случаев организация работ и требования к предосторожностям в выполнении измерений при наблюдениях за сдвижениями земной поверхности на оползнях и в мульдах сдвижения обеспечиваются методикой и программой работ, соответствующим III и IV классам точности нивелирования. Сложнее обстоит дело при организации точных и высокоточных наблюдений за инженерными сооружениями. Здесь особенности измерений связаны со следующим. Во-первых, измерения выполняются короткими (от 3 до 20 м) визирными лучами (в среднем 8-10 м). Во-вторых, как правило, наблюдения проводятся в стесненных условиях, в переменной обстановке, когда вынужденно приходится изменять схемы измерений в циклах. В третьих, часто приходится работать на действующих объектах, при непрерывной работе производственного оборудования, что создает условия для вибрационных воздействий на измерительную систему, часто создает непериодические температурные воздействия на прибор и наблюдаемые цели.

При наблюдениях за деформациями элементарные источники погрешностей предлагается делить на пять основных классов [32]: инструментальные погрешности; погрешности из-за влияния среды; погрешности

377

из-за нестабильности измеряемого объекта; личные погрешности и погрешности способа обработки и оценки точности.

Первая группа инструментальных погрешностей относится непосредственно к конструкции нивелиров, вторая группа – к конструкции нивелирных реек. Оснвные из этих погрешностей были рассмотрены выше. К этой группе, в частности, можно отнести и большую часть личных погрешностей, обусловленных наведением на цель и получением отсчетов.

Погрешности, обусловленные влиянием внешней среды на результаты точного и высокоточного геометрического нивелирования изучены сравнительно мало; они могут достигать значительных величин. К ним относятся погрешности из-за оседания костылей (оседания достигают 0,03 – 0,08 мм при установке на них реек). Перемещения башмаков в 3-6 раз больше, чем перемещения костылей при грунтах любой плотности. Вертикальные перемещения связующих рабочих реперов из-за вибраций от проходящего мимо транспорта, либо от работы механизмов, могут достигать 0,1 мм. Из-за тепловых воздействий, вибраций, а также воздействия массы наблюдателя, вертикальные перемещения штатива могут оказаться более 0,02 мм. Чаще всего для ослабления воздействий от перемещения штатива устраивают специальные станции в виде железобетонных или цементных столбов с армированными гнездами для ножек штатива. Односторонний нагрев нивелира от работающих, например, механизмов, калориферов, приводит к неизвестным изменениям главного условия.

Погрешности, вызванные нестабильностью наблюдаемого объекта из-за его изменения в плане и по высоте, обусловлены экзогенными, эндогенными и техногенными процессами. К экзогенным процессам относится изменение влажности и температуры, притяжение Луны и Солнца. Эндогенные процессы определяются медленным опусканием или поднятием земной коры, либо сравнительно быстрыми ее перемещениями из-за сейсмических воздействий. Техногенные процессы связаны с деятельностью человека. В результате действия перечисленных выше факторов может измениться длина штанги репера (ослабление этого действия достигается использованием биметаллических штанг), измениться высота стены из-за температурных воздействий на нее и фундаменты (солнечного излучения и, например, утечек в системе водоснабжения), измениться исходные отметки реперов в про-межутках между циклами и при возможных неравноточных измерениях в циклах при осреднении высот реперов и др.

Погрешности, обусловленные способом обработки и оценки точности измерений, связаны с тем, что при любых тщательных измерениях измеренные величины оказываются приближенными. К указанным погрешностям относятся: нестрогое вычисление среднего превышения при неравноточных измерениях; неполный учет влияния систематических погрешностей; ограниченность числа измерений, что приводит к увеличению погрешности приближения, а также к увеличению действия систематических погрешностей и др. Большое значение здесь имеет выбор того или иного способа уравнивания (гл. 16). В геодезической литературе рекомендуется несколько

378