- •Предисловие

- •Глава 1. Вводная часть

- •§ 1. Предмет и задачи геодезии

- •§ 2. Краткие исторические сведения

- •§ 3. Единицы измерений, применяемые в геодезии

- •§ 4. Фигура и размеры Земли

- •§ 5. Содержание курса и рекомендации по его изучению

- •Глава 2. Топографические карты и планы

- •§ 6. Влияние кривизны Земли на измеренные расстояния

- •§ 7. Краткие сведения о картографических проекциях

- •§ 8. Общие сведения о топографических картах и планах

- •§ 9. Система географических координат

- •§ 10. Равноугольная поперечно-цилиндрическая проекция Гаусса-Крюгера

- •§ 11. Разграфка и номенклатура топографических карт и планов

- •§ 12. Зональная система плоских прямоугольных координат Гаусса

- •§ 13. Перевычисление координат из зоны в зону

- •§ 14. Система высот

- •§ 15. Условные знаки топографических карт и планов

- •§ 16. Изображение рельефа на топографических картах и планах

- •§ 17. Ориентирование

- •§ 18. Решение некоторых задач с использованием топографической карты

- •18.1. Измерение расстояний

- •18.2. Определение географических и прямоугольных координат

- •18.3. Ориентирование линий

- •18.4. Ориентирование карты на местности

- •18.5. Определение высот точек

- •18.6. Построение профиля

- •18.7. Построение линии заданного уклона

- •18.9. Определение площадей на топографических картах и планах

- •§ 19. Виды измерений

- •§ 20. Классификация погрешностей измерений

- •§ 21. Свойства случайных погрешностей

- •§ 22. Среднее арифметическое

- •§ 23. Средняя квадратическая погрешность

- •§ 24. Средние квадратические погрешности функций измеренных величин

- •§ 25. Обработка ряда равноточных измерений одной величины

- •§ 26. Об учете систематических погрешностей в измерениях

- •§ 27. Средняя квадратическая погрешность двойных равноточных однородных измерений

- •§ 28. Понятие о весе результата измерения

- •§ 29. Средняя квадратическая погрешность единицы веса и арифметической середины

- •§ 30. Обработка ряда неравноточных измерений одной величины

- •Глава 4. Государственные геодезические сети

- •§ 31. Назначение Государственных геодезических сетей

- •§ 32. Классы геодезических сетей

- •§ 33. Методы построения Государственных геодезических сетей

- •§ 34. Закрепление пунктов геодезических сетей

- •§ 35. Оценка точности построения опорных геодезических сетей

- •§ 36. Оценка точности построения сетей триангуляции

- •§ 37. Оценка точности построения звена полигонометрии

- •§ 38. Оценка точности построения сетей трилатерации

- •Глава 5. Геодезические приборы

- •§ 39. Классификация геодезических приборов

- •§ 40. Теодолиты

- •§ 41. Зрительные трубы

- •§ 42. Уровни и компенсаторы наклона

- •§ 43. Устройство теодолита

- •§ 44. Установка теодолита в рабочее положение

- •§ 45. Измерение горизонтальных углов и углов наклона

- •45.1. Способ приемов

- •45.2. Способ повторений

- •45.3. Способ круговых приемов

- •45.4. Измерение углов наклона

- •§ 46. Поверки теодолитов

- •§ 47. Нивелиры

- •§ 48. Устройство нивелира

- •§ 49. Нивелирные рейки

- •§ 50. Установка нивелира в рабочее положение

- •§ 51. Измерение превышений

- •§ 52. Поверки нивелиров

- •§ 53. Приборы для линейных измерений

- •§ 54. Гироскопические приборы

- •§ 55. Приборы для поиска подземных коммуникаций

- •Глава 6. Оптико-электронные геодезические приборы

- •§ 56. Общие замечания

- •§ 57. Краткие сведения о лазерных источниках излучения

- •§ 58. Электромагнитные дальномеры

- •§ 59. Светодальномеры

- •§ 60. Интерферометры

- •§ 61. Угломерные приборы

- •§ 62. Электронные тахеометры

- •§ 63. Электронные нивелиры

- •§ 64. Лазерные приборы

- •Глава 7. Построение съемочного обоснования

- •§ 65. Назначение и виды теодолитных ходов

- •§ 66. Прямая и обратная геодезические задачи на плоскости

- •§ 67. Взаимосвязь дирекционных углов с измеренными на местности горизонтальными углами

- •§ 68. Привязка теодолитных ходов

- •68.1. Способ примыкания

- •68.2. Прямая угловая засечка

- •68.3. Линейная засечка

- •68.4. Обратная угловая засечка

- •68.5. Комбинированные засечки

- •68.6. Задача П.А.Ганзена

- •§ 69. Особые системы теодолитных ходов

- •§ 70. Снесение координат с вершины знака на землю

- •§ 71. Определение элементов приведения и редукции

- •§ 72. Привязка теодолитных ходов к стенным геодезическим знакам

- •§ 73. Спутниковые методы определения координат

- •§ 74. Организация полевых работ при построении съемочного обоснования

- •74.1. Рекогносцировка и закрепление точек съемочного обоснования

- •74.2. Подготовка абрисов горизонтальной съемки

- •74.3. Поверки теодолита и нивелира

- •74.4. Компарирование мерных приборов

- •74.5. Измерение длин линий

- •74.6. Измерение горизонтальных углов и углов наклона

- •§ 75. Вычисления в разомкнутом теодолитном ходе

- •75.1. Предварительные вычисления

- •75.2. Обработка результатов угловых измерений

- •75.3. Вычисление приращений координат и оценка точности хода

- •75.4. Рекомендации к поиску вероятных погрешностей в измерениях и вычислениях при обработке ведомости координат

- •75.5. Уравнивание приращений координат и вычисление координат точек хода

- •75.6. Обработка ведомости высот

- •§ 76. Вычисления в замкнутом теодолитном ходе

- •76.1. Оценка точности угловых измерений и вычисление дирекционных углов

- •76.2. Вычисление приращений координат и оценка точности хода

- •76.3. Уравнивание приращений координат и вычисление координат точек хода

- •76.4. Обработка ведомости высот

- •§ 77. Обработка диагонального хода

- •Глава 8. Топографические съемки

- •§ 78. Назначение и виды топографических съемок

- •§ 79. Понятие о цифровой модели местности

- •§ 80. Теодолитная съемка

- •§ 81. Тахеометрическая съемка

- •§ 82. Составление плана местности по результатам топографической съемки

- •82.2. Нанесение на план точек съемочного обоснования

- •82.3. Нанесение на план результатов тахеометрической съемки

- •82.4. Рисовка рельефа и ситуации

- •82.5. Построение на плане ситуации по результатам теодолитной съемки

- •Глава 9. Нивелирные работы

- •§ 83. Способы и методы нивелирования

- •§ 84. Способы геометрического нивелирования

- •§ 85. Основные источники погрешностей геометрического нивелирования

- •§ 86. Техническое нивелирование

- •§ 87. Трассирование

- •§ 88. Расчет и разбивка главных точек кривых на трассе

- •§ 89. Нивелирование поперечных профилей

- •§ 90. Обработка результатов нивелирования трассы

- •§ 91. Построение профиля трассы

- •§ 92. Построение проектной линии

- •§ 93. Построение поперечного профиля и проектного полотна дороги

- •§ 94. Нивелирование площадей

- •Глава 10. Геодезические разбивочные работы

- •§ 95. Назначение и организация разбивочных работ

- •§ 96. Построение на местности проектного горизонтального угла

- •§ 97. Построение на местности проектного расстояния

- •§ 99. Способы разбивочных работ

- •§ 100. Расчет разбивочных элементов

- •§ 101. Разбивочные работы при трассировании

- •§ 102. Разбивка фундаментов инженерных сооружений

- •§ 103. Оценка точности разбивочных работ

- •Глава 11. Геодезические работы в строительстве

- •§ 104. Общие положения

- •§ 105. Краткие сведения об объектах строительства

- •§ 106. Геодезические работы при строительстве промышленных сооружений

- •§ 107. Геодезические работы при строительстве гражданских зданий

- •§ 108. Геодезические работы при строительстве дорог и мостовых сооружений

- •§ 109. Геодезические работы при планировании и застройке населенных пунктов

- •§ 110. Геодезические работы при строительстве подземных коммуникаций

- •§ 111. Геодезические работы при строительстве гидротехнических сооружений

- •Глава 12. Геодезические работы в подземном строительстве

- •§ 115. Горизонтальная соединительная съемка

- •115.2. Горизонтальная соединительная съемка через один шахтный ствол

- •§ 116. Вертикальная соединительная съемка

- •§ 117. Подземная горизонтальная съемка

- •§ 118. Подземная вертикальная съемка

- •§ 119. Геодезические разбивочные работы в подземном строительстве

- •§ 120. Задачи и содержание топографо-геодезических работ

- •§ 121. Точность геодезических работ

- •§ 122. Создание топографических карт и планов

- •§ 123. Разбивка геодезических сеток и профильных линий

- •§ 124. Разбивочные работы при проведении геологической разведки

- •§ 126. Виды деформаций инженерных сооружений

- •§ 127. Задачи наблюдений и организация работ

- •§ 128. Геодезические знаки и их конструкции

- •§ 129. Размещение геодезических знаков на инженерных сооружениях

- •§ 130. Точность измерения деформаций

- •§ 131. Периодичность наблюдений

- •§ 132. Наблюдения за вертикальными перемещениями

- •§ 133. Наблюдения за горизонтальными смещениями

- •§ 134. Наблюдения за кренами

- •§ 135. Наблюдения за деформациями земной поверхности

- •§ 136. Разработка методики наблюдений

- •§ 137. Обработка и анализ результатов наблюдений

- •Глава 15. Особенности точных и высокоточных измерений

- •§ 138. Основные группы погрешностей измерений

- •§ 139. Учет влияния рефракции атмосферы

- •§ 140. Высокоточное и точное геометрическое нивелирование

- •§ 141. Нивелирование I класса

- •§ 142. Нивелирование II класса

- •§ 143. Нивелирование III и IV классов

- •§ 144. Особенности точного и высокоточного нивелирования при наблюдениях за деформациями

- •§ 145. Высокоточные и точные угловые измерения

- •§ 146. Высокоточные и точные измерения в схемах микротриангуляции, микротрилатерации и короткобазисной полигонометрии

- •Глава 16. Уравнивание геодезических построений

- •§ 147. Основные задачи уравнительных вычислений

- •§ 148. Метод наименьших квадратов

- •§ 149. Классификация основных способов уравнивания

- •§ 150. Основные геометрические условия, возникающие в построениях

- •150.1. Условие фигуры

- •150.2. Условие горизонта

- •150.3. Условие суммы углов

- •150.4. Условие дирекционных углов

- •150.5. Условие сторон

- •150.6. Условие полюса

- •150.7. Условие координат

- •§ 151. Методы решения систем линейных нормальных уравнений

- •151.1. Способ последовательной подстановки

- •151.2. Способ матричных преобразований

- •151.3. Решение систем линейных уравнений по алгоритму Гаусса

- •151.4. Способ краковянов

- •§ 152. Коррелатный способ уравнивания

- •§ 153. Примеры коррелатного способа уравнивания

- •153.1. Уравнивание углов в полигоне

- •153.2. Уравнивание системы нивелирных ходов с несколькими узловыми точками

- •153.3. Уравнивание полигонометрического хода

- •153.4. Уравнивание системы полигонометрических ходов с двумя узловыми точками

- •153.5. Уравнивание триангуляции

- •153.6. Уравнивание триангуляции по условию координат

- •§ 154. Параметрический способ уравнивания

- •§ 155. Примеры параметрического способа уравнивания

- •155.1. Уравнивание углов в полигоне

- •155.2. Уравнивание системы нивелирных ходов с несколькими узловыми точками

- •155.3. Уравнивание полигонометрического хода

- •155.4. Уравнивание системы полигонометрических ходов с двумя узловыми точками

- •155.5. Уравнивание направлений в триангуляции

- •§ 156. Способ раздельного уравнивания

- •156.1. Уравнивание полигонометрического хода

- •156.2. Система полигонометрических ходов с одной узловой точкой

- •156.3. Система нивелирных ходов с одной узловой точкой

- •§ 157. Способ эквивалентной замены

- •§ 158. Способ полигонов В.В.Попова

- •§ 159. Способ последовательных приближений

- •§ 160. Оценка точности уравненных элементов и их функций

- •160.1. Общие положения

- •160.2. Оценка точности при уравнивании коррелатным способом

- •160.3. Оценка точности при уравнивании параметрическим способом

- •Предметный указатель

- •Список литературы

- •Оглавление

по всему периметру не менее четырех мест установки стенных рабочих реперов при наблюдениях методом геометрического нивелирования, либо не менее двух плановых грунтовых знаков при наблюдениях с помощью теодолита и др.

§ 130. Точность измерения деформаций

Требуемая точность измерения деформаций является весьма важным показателем для организации инженерно-геодезических измерений. С одной стороны, требуемая точность является показателем достоверности получаемых результатов. С другой стороны, она в целом определяет методику работ и выбор необходимых средств измерений. Завышение точности приводит к необоснованным материальным затратам на производство работ. Занижение точности не позволит качественно решить основную задачу наблюдений.

Точность измерений указывается в техническом задании. Она может быть получена расчетным путем, назначена по нормативным показателям, а также принята в качестве исходной на основе предшествующих работ на объектаханалогах.

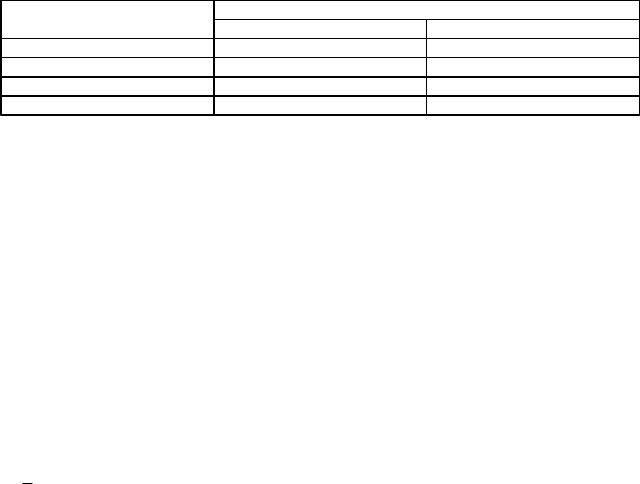

Если исходят из нормативных показателей, то значение необходимой точности часто определяют по величине ожидаемых перемещений, что устанавливается в проекте работ. В табл. 14.1 приведены нормативные показатели необходимой точности измерения горизонтальных и вертикальных смещений.

Таблица 14.1

Расчетная |

величина горизон- |

Допустимая погрешность измерений между циклами, мм |

|||

Строительный |

Эксплуатационный |

||||

тальных |

или вертикальных |

период |

период |

||

перемещений, мм |

|

Грунты |

|

|

|

|

|

песчаные |

глинистые |

песчаные |

глинистые |

|

до 50 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

50 – 100 |

2 |

1 |

1 |

1 |

|

100 – 250 |

5 |

2 |

1 |

2 |

|

250 – 500 |

10 |

5 |

2 |

5 |

|

свыше 500 |

15 |

10 |

5 |

10 |

Уазанные диапазоны точности измерений характеризуются различными методиками производства работ и классами измерений – от высокоточных и точных измерений до технических. Для измерения деформаций приняты классы точности измерений (табл. 14.2), которые нельзя отождествлять с классами построения плановых и высотных геодезических сетей.

Если при составлении проекта инженерно-геодезических работ невозможно установить требуемую точность измерений по нормативным показателям, то выбор того или иного класса измерений предварительно определяется по другим показателям.

347

|

|

Таблица 14.2 |

Классы точности измерений |

Допускаемая точность измерения перемещений, мм |

|

|

вертикальных |

горизонтальных |

I |

1 |

2 |

II |

2 |

5 |

III |

5 |

10 |

IV |

10 |

15 |

Класс I: для уникальных сооружений; для памятников архитектуры; для сооружений, находящихся более 50 лет в эусплуатации; для сооружений, возводимых на скальных и полускальных грунтах.

Класс II: для сооружений, возводимых на песчаных и глинистых и других сжимаемых грунтах.

Класс III: для сооружений, возводимых на насыпных, просадочных, заторфованных и других значительно сжимаемых грунтах.

Класс IV: для всех земляных сооружений.

Кроме указанных требований точности измерения горизонтальных и вертикальных перемещений установлены требования к точности измерения кренов (в мм) в зависимости от высоты Н(мм) объекта: 0,0001Н (для гражданских зданий и сооружений); 0,00001Н (для фундаментов под машины и агрегаты; 0,0005Н (для промышленных зданий и сооружений, мачт, дымовых труб, башен и др.).

При выборе метода измерений и технических средств необходимо учитывать, что показатели точности измерений в цикле должны быть меньше на

2 при условии равноточности измерений, поскольку величина деформации является косвенной – разностью координат искомых точек в сопоставляемых

2 при условии равноточности измерений, поскольку величина деформации является косвенной – разностью координат искомых точек в сопоставляемых

циклах наблюдений.

§ 131. Периодичность наблюдений

Периодичность наблюдений характеризуется числом циклов измерений в единицу времени. Единицей времени могут быть сутки, недели, месяцы и т.п.

Частота наблюдений должна обеспечивать получение надежной картины поведения объекта. Несомненно, при большой частоте наблюдений картина деформаций получится достоверной, но при этом значительно возрастают материальные затраты, причем, возможно, и необоснованно.

Наблюдения за деформациями строящихся зданий ведут с начала возведения фундамента. Обычно частота первоначальных наблюдений сравнительно высокая. Это часто объясняется необходимостью отработки схем измерений, установления их фактических качественных характеристик.

Частота наблюдений зависит от физического состояния грунтов и типа возводимого сооружения, периода строительства, типа исследуемых деформаций и др. Часто периодичность наблюдений согласуют с параметрами изменения нагрузки на фундаменты. Например, обязательными являются наблюдения в периоды достижения нагрузки в 25, 50, 75 и 100% от

348

расчетной. Для сооружений, завершенных строительством, наблюдения в период эксплуатации проводят 1 – 2 раза в год до тех пор, пока не будут установлена стабилизация деформаций.

Периодичность наблюдений часто устанавливают в зависимости от степени приближения деформаций к критическим их значениям, установленным для разных грунтов и типов сооружений. При оценках можно пользоваться следующими значениями критических (относительных) деформаций при наблюдениях за оползневыми процессами: для горизонтальных смещений – 0,001 – 0,005; для вертикальных смещений – 0,01 – 0,02.

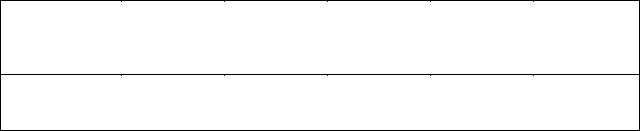

Другим показателем, определяющим необходимую периодичность наблюдений, является скорость изменения вертикальных смещений (табл. 14.3).

|

|

|

|

|

Таблица 14.3 |

|

|

|

|

|

|

Скорость |

|

|

|

|

|

вертикальных |

1 |

2 |

5 |

10 |

20 |

смещений, |

|

|

|

|

|

мм/сутки |

|

|

|

|

|

Периодичност |

|

|

|

|

|

ь наблюдений, |

75 |

40 |

15 |

7 |

ежедневно |

дни |

|

|

|

|

|

При изучении уникальных сооружений и памятников архитектуры часто периодичность наблюдений определяют на основе поставленных научноисследовательских задач. Например, исследование влияния морозного пучения на характер деформационных процессов сооружения. В этом случае необходимо получить информацию за период промерзания и оттаивания грунтов, а также в меженный период.

Помимо установленной периодичности наблюдений могут быть и промежуточные (внеплановые) наблюдения, которые проводят после неожиданного воздействия природных и техногенных факторов.

§ 132. Наблюдения за вертикальными перемещениями

При наблюдении за вертикальными перемещениями используют различные способы, среди которых следует выделить наиболее употреблямые в практике работ: геометрическое и тригонометрическое нивелирование, микронивелирование, гидронивелирование, а также фото- и стереофотограмметрические способы.

Большими преимуществами обладает способ геометрического нивелирования (см. гл. 9). В первую очередь достоинства этого способа заключаются в возможности определения вертикальных перемещений с высокой точностью на сравнительно больших расстояниях между точками. Так, например, при расстояниях между точками 5 – 20 м возможно обеспечение точности измерения перемещений до 0,05 – 0,10 мм, при расстояниях до 1 км измерение вертикальных перемещений можно выполнить с точностью 0,5 – 1,0 мм.

349

Из других преимуществ данного способа следует отметить быстроту измерений, возможность поведения работ в стесненных условиях, при наличии помех, использование в работе стандартного оборудования, а также использование большого опыта проведения подобных измерений. Для высокоточного нивелирования используют нивелиры типа Н 05 с микрометром в комплекте с инварными рейками, для точного – нивелиры типа Н1 и Н2 с инварными рейками, для работ сравнительно меньшей точности – нивелиры типа Н2 (без микрометра), Н3 с рейками соответствующего класса (цельные нескладные с делениями 5 и 10 мм).

Тригонометрическое нивелирование используют в тех случаях, когда наблюдаемая точка находится на большой высоте и в случаях, когда по какимлибо причинам невозможно выполнить работы способом геометрического нивелирования (высокие здания, башни, наличие непреодолимых препятствий, в горных выработках большой высоты для установленных в кровле реперов и др.). Высокая точность при тригонометрическом нивелировании достигается при коротких лучах визирования (до 100 м) и при использовании высокоточных (Т1) и точных (Т2) теодолитов. Расстояния до точки от станции определяют стальными рулетками, обеспечивающими точность 1:20000

– 1:30000 (3 – 5 мм на 100 м). Для тригонометрического нивелирования оборудуется специальная станция, на которой предусмотрено принудительное центрирование теодолита. Указанное нивелирование может выполняться как по непосредственному наблюдению рабочего репера, так и с использованием подвесной или постановочной нивелирной рейки, по шкале которой берут отсчет вместе со значением отсчета по вертикальному кругу теодолита. Наибольшая точность обеспечивается при тригонометрическом нивелировании из середины, поскольку в этом способе практически исключается погрешность из-за влияния кривизны Земли и рефракции атмосферы.

Гидронивелирование (гидростатическое, гидродинамическое) практически обеспечивает такую же точность, которая достигается и при геометрическом нивелировании. Однако расстояния между наблюдаемыми точками сравнительно небольшие, что ограничивается длиной шланга между колбами гидронивелира. Преимуществом данного способа может считаться возможность оборудования стационарной станции наблюдений, что во многих случаях является весьма важным. Тем более, что сравнительно просто обеспечивается и автоматизация регистрации измерительной информации с дистанционным управлением процессом измерений. Отсчеты положения уровня жидкости получают не визуально, а по регистрации контакта жидкости с иглой измерительной системы. Точность измерений обеспечивается в пределах 0,1 – 0,2 мм.

В системах гидростатического нивелирования рабочая жидкость находится в поле свободной силы тяжести, т.е. устанавливается на одном уровне во всех колбах. В системе гидродинамического нивелирования жидкость перемещается в сосудах под действием поршневого устройства. Поршневое устройство нагнетает жидкость в систему. Жидкость, перемещаясь, достигает контактной иглы, закрепленной в колбе. Устанавливается зависимость между

350