- •Предисловие

- •Глава 1. Вводная часть

- •§ 1. Предмет и задачи геодезии

- •§ 2. Краткие исторические сведения

- •§ 3. Единицы измерений, применяемые в геодезии

- •§ 4. Фигура и размеры Земли

- •§ 5. Содержание курса и рекомендации по его изучению

- •Глава 2. Топографические карты и планы

- •§ 6. Влияние кривизны Земли на измеренные расстояния

- •§ 7. Краткие сведения о картографических проекциях

- •§ 8. Общие сведения о топографических картах и планах

- •§ 9. Система географических координат

- •§ 10. Равноугольная поперечно-цилиндрическая проекция Гаусса-Крюгера

- •§ 11. Разграфка и номенклатура топографических карт и планов

- •§ 12. Зональная система плоских прямоугольных координат Гаусса

- •§ 13. Перевычисление координат из зоны в зону

- •§ 14. Система высот

- •§ 15. Условные знаки топографических карт и планов

- •§ 16. Изображение рельефа на топографических картах и планах

- •§ 17. Ориентирование

- •§ 18. Решение некоторых задач с использованием топографической карты

- •18.1. Измерение расстояний

- •18.2. Определение географических и прямоугольных координат

- •18.3. Ориентирование линий

- •18.4. Ориентирование карты на местности

- •18.5. Определение высот точек

- •18.6. Построение профиля

- •18.7. Построение линии заданного уклона

- •18.9. Определение площадей на топографических картах и планах

- •§ 19. Виды измерений

- •§ 20. Классификация погрешностей измерений

- •§ 21. Свойства случайных погрешностей

- •§ 22. Среднее арифметическое

- •§ 23. Средняя квадратическая погрешность

- •§ 24. Средние квадратические погрешности функций измеренных величин

- •§ 25. Обработка ряда равноточных измерений одной величины

- •§ 26. Об учете систематических погрешностей в измерениях

- •§ 27. Средняя квадратическая погрешность двойных равноточных однородных измерений

- •§ 28. Понятие о весе результата измерения

- •§ 29. Средняя квадратическая погрешность единицы веса и арифметической середины

- •§ 30. Обработка ряда неравноточных измерений одной величины

- •Глава 4. Государственные геодезические сети

- •§ 31. Назначение Государственных геодезических сетей

- •§ 32. Классы геодезических сетей

- •§ 33. Методы построения Государственных геодезических сетей

- •§ 34. Закрепление пунктов геодезических сетей

- •§ 35. Оценка точности построения опорных геодезических сетей

- •§ 36. Оценка точности построения сетей триангуляции

- •§ 37. Оценка точности построения звена полигонометрии

- •§ 38. Оценка точности построения сетей трилатерации

- •Глава 5. Геодезические приборы

- •§ 39. Классификация геодезических приборов

- •§ 40. Теодолиты

- •§ 41. Зрительные трубы

- •§ 42. Уровни и компенсаторы наклона

- •§ 43. Устройство теодолита

- •§ 44. Установка теодолита в рабочее положение

- •§ 45. Измерение горизонтальных углов и углов наклона

- •45.1. Способ приемов

- •45.2. Способ повторений

- •45.3. Способ круговых приемов

- •45.4. Измерение углов наклона

- •§ 46. Поверки теодолитов

- •§ 47. Нивелиры

- •§ 48. Устройство нивелира

- •§ 49. Нивелирные рейки

- •§ 50. Установка нивелира в рабочее положение

- •§ 51. Измерение превышений

- •§ 52. Поверки нивелиров

- •§ 53. Приборы для линейных измерений

- •§ 54. Гироскопические приборы

- •§ 55. Приборы для поиска подземных коммуникаций

- •Глава 6. Оптико-электронные геодезические приборы

- •§ 56. Общие замечания

- •§ 57. Краткие сведения о лазерных источниках излучения

- •§ 58. Электромагнитные дальномеры

- •§ 59. Светодальномеры

- •§ 60. Интерферометры

- •§ 61. Угломерные приборы

- •§ 62. Электронные тахеометры

- •§ 63. Электронные нивелиры

- •§ 64. Лазерные приборы

- •Глава 7. Построение съемочного обоснования

- •§ 65. Назначение и виды теодолитных ходов

- •§ 66. Прямая и обратная геодезические задачи на плоскости

- •§ 67. Взаимосвязь дирекционных углов с измеренными на местности горизонтальными углами

- •§ 68. Привязка теодолитных ходов

- •68.1. Способ примыкания

- •68.2. Прямая угловая засечка

- •68.3. Линейная засечка

- •68.4. Обратная угловая засечка

- •68.5. Комбинированные засечки

- •68.6. Задача П.А.Ганзена

- •§ 69. Особые системы теодолитных ходов

- •§ 70. Снесение координат с вершины знака на землю

- •§ 71. Определение элементов приведения и редукции

- •§ 72. Привязка теодолитных ходов к стенным геодезическим знакам

- •§ 73. Спутниковые методы определения координат

- •§ 74. Организация полевых работ при построении съемочного обоснования

- •74.1. Рекогносцировка и закрепление точек съемочного обоснования

- •74.2. Подготовка абрисов горизонтальной съемки

- •74.3. Поверки теодолита и нивелира

- •74.4. Компарирование мерных приборов

- •74.5. Измерение длин линий

- •74.6. Измерение горизонтальных углов и углов наклона

- •§ 75. Вычисления в разомкнутом теодолитном ходе

- •75.1. Предварительные вычисления

- •75.2. Обработка результатов угловых измерений

- •75.3. Вычисление приращений координат и оценка точности хода

- •75.4. Рекомендации к поиску вероятных погрешностей в измерениях и вычислениях при обработке ведомости координат

- •75.5. Уравнивание приращений координат и вычисление координат точек хода

- •75.6. Обработка ведомости высот

- •§ 76. Вычисления в замкнутом теодолитном ходе

- •76.1. Оценка точности угловых измерений и вычисление дирекционных углов

- •76.2. Вычисление приращений координат и оценка точности хода

- •76.3. Уравнивание приращений координат и вычисление координат точек хода

- •76.4. Обработка ведомости высот

- •§ 77. Обработка диагонального хода

- •Глава 8. Топографические съемки

- •§ 78. Назначение и виды топографических съемок

- •§ 79. Понятие о цифровой модели местности

- •§ 80. Теодолитная съемка

- •§ 81. Тахеометрическая съемка

- •§ 82. Составление плана местности по результатам топографической съемки

- •82.2. Нанесение на план точек съемочного обоснования

- •82.3. Нанесение на план результатов тахеометрической съемки

- •82.4. Рисовка рельефа и ситуации

- •82.5. Построение на плане ситуации по результатам теодолитной съемки

- •Глава 9. Нивелирные работы

- •§ 83. Способы и методы нивелирования

- •§ 84. Способы геометрического нивелирования

- •§ 85. Основные источники погрешностей геометрического нивелирования

- •§ 86. Техническое нивелирование

- •§ 87. Трассирование

- •§ 88. Расчет и разбивка главных точек кривых на трассе

- •§ 89. Нивелирование поперечных профилей

- •§ 90. Обработка результатов нивелирования трассы

- •§ 91. Построение профиля трассы

- •§ 92. Построение проектной линии

- •§ 93. Построение поперечного профиля и проектного полотна дороги

- •§ 94. Нивелирование площадей

- •Глава 10. Геодезические разбивочные работы

- •§ 95. Назначение и организация разбивочных работ

- •§ 96. Построение на местности проектного горизонтального угла

- •§ 97. Построение на местности проектного расстояния

- •§ 99. Способы разбивочных работ

- •§ 100. Расчет разбивочных элементов

- •§ 101. Разбивочные работы при трассировании

- •§ 102. Разбивка фундаментов инженерных сооружений

- •§ 103. Оценка точности разбивочных работ

- •Глава 11. Геодезические работы в строительстве

- •§ 104. Общие положения

- •§ 105. Краткие сведения об объектах строительства

- •§ 106. Геодезические работы при строительстве промышленных сооружений

- •§ 107. Геодезические работы при строительстве гражданских зданий

- •§ 108. Геодезические работы при строительстве дорог и мостовых сооружений

- •§ 109. Геодезические работы при планировании и застройке населенных пунктов

- •§ 110. Геодезические работы при строительстве подземных коммуникаций

- •§ 111. Геодезические работы при строительстве гидротехнических сооружений

- •Глава 12. Геодезические работы в подземном строительстве

- •§ 115. Горизонтальная соединительная съемка

- •115.2. Горизонтальная соединительная съемка через один шахтный ствол

- •§ 116. Вертикальная соединительная съемка

- •§ 117. Подземная горизонтальная съемка

- •§ 118. Подземная вертикальная съемка

- •§ 119. Геодезические разбивочные работы в подземном строительстве

- •§ 120. Задачи и содержание топографо-геодезических работ

- •§ 121. Точность геодезических работ

- •§ 122. Создание топографических карт и планов

- •§ 123. Разбивка геодезических сеток и профильных линий

- •§ 124. Разбивочные работы при проведении геологической разведки

- •§ 126. Виды деформаций инженерных сооружений

- •§ 127. Задачи наблюдений и организация работ

- •§ 128. Геодезические знаки и их конструкции

- •§ 129. Размещение геодезических знаков на инженерных сооружениях

- •§ 130. Точность измерения деформаций

- •§ 131. Периодичность наблюдений

- •§ 132. Наблюдения за вертикальными перемещениями

- •§ 133. Наблюдения за горизонтальными смещениями

- •§ 134. Наблюдения за кренами

- •§ 135. Наблюдения за деформациями земной поверхности

- •§ 136. Разработка методики наблюдений

- •§ 137. Обработка и анализ результатов наблюдений

- •Глава 15. Особенности точных и высокоточных измерений

- •§ 138. Основные группы погрешностей измерений

- •§ 139. Учет влияния рефракции атмосферы

- •§ 140. Высокоточное и точное геометрическое нивелирование

- •§ 141. Нивелирование I класса

- •§ 142. Нивелирование II класса

- •§ 143. Нивелирование III и IV классов

- •§ 144. Особенности точного и высокоточного нивелирования при наблюдениях за деформациями

- •§ 145. Высокоточные и точные угловые измерения

- •§ 146. Высокоточные и точные измерения в схемах микротриангуляции, микротрилатерации и короткобазисной полигонометрии

- •Глава 16. Уравнивание геодезических построений

- •§ 147. Основные задачи уравнительных вычислений

- •§ 148. Метод наименьших квадратов

- •§ 149. Классификация основных способов уравнивания

- •§ 150. Основные геометрические условия, возникающие в построениях

- •150.1. Условие фигуры

- •150.2. Условие горизонта

- •150.3. Условие суммы углов

- •150.4. Условие дирекционных углов

- •150.5. Условие сторон

- •150.6. Условие полюса

- •150.7. Условие координат

- •§ 151. Методы решения систем линейных нормальных уравнений

- •151.1. Способ последовательной подстановки

- •151.2. Способ матричных преобразований

- •151.3. Решение систем линейных уравнений по алгоритму Гаусса

- •151.4. Способ краковянов

- •§ 152. Коррелатный способ уравнивания

- •§ 153. Примеры коррелатного способа уравнивания

- •153.1. Уравнивание углов в полигоне

- •153.2. Уравнивание системы нивелирных ходов с несколькими узловыми точками

- •153.3. Уравнивание полигонометрического хода

- •153.4. Уравнивание системы полигонометрических ходов с двумя узловыми точками

- •153.5. Уравнивание триангуляции

- •153.6. Уравнивание триангуляции по условию координат

- •§ 154. Параметрический способ уравнивания

- •§ 155. Примеры параметрического способа уравнивания

- •155.1. Уравнивание углов в полигоне

- •155.2. Уравнивание системы нивелирных ходов с несколькими узловыми точками

- •155.3. Уравнивание полигонометрического хода

- •155.4. Уравнивание системы полигонометрических ходов с двумя узловыми точками

- •155.5. Уравнивание направлений в триангуляции

- •§ 156. Способ раздельного уравнивания

- •156.1. Уравнивание полигонометрического хода

- •156.2. Система полигонометрических ходов с одной узловой точкой

- •156.3. Система нивелирных ходов с одной узловой точкой

- •§ 157. Способ эквивалентной замены

- •§ 158. Способ полигонов В.В.Попова

- •§ 159. Способ последовательных приближений

- •§ 160. Оценка точности уравненных элементов и их функций

- •160.1. Общие положения

- •160.2. Оценка точности при уравнивании коррелатным способом

- •160.3. Оценка точности при уравнивании параметрическим способом

- •Предметный указатель

- •Список литературы

- •Оглавление

После выбора углоизмерительного прибора по формуле (10.45) выполняют оценку допустимой погрешности построения расстояния:

ms ≤ λ |

mβ |

s , |

(10.55) |

|

ρ |

||||

|

|

|

Рассмотрим численные примеры по оценке выбора технических средств, при использовании способов угловой и линейной засечек и способа полярных координат, разбивочные элементы для которых определены в примере § 96.

Пример 10.4. Выбор технических средств для производства разбивочных работ. Исходные данные см. в § 96. Заданная точность выноса проектных точек 1, 2, 3, и 4

сооружения mТЗ = 10 мм; l = 1,5 мм; mФ = 2 мм; погрешность в координатах исходных

пунктов mA = mB = mAB = 5 мм.

Решение.

Способ прямой угловой засечки (точка 1).

Приближенные (для оценки) значения: s1 = 48,0 м; s2 = 43,1 м; b = 56,3 м; γ = 85о. Погрешность исходных данных – формула (10.35) – mИСХ = 5,7 мм; погрешность

центрирования – формула (10.37) – mЦ = 1,7 мм; допустимая погрешность построения угла

– формула (10.50) - mβ ≤ 25". Целесообразно использовать для разбивки теодолит отечественного производства Т15, либо зарубежного точностью 20".

Способ линейной засечки (точка 2).

Приближенные (для оценки) значения: s1 = 22,0 м; s2 = 19,0 м; b = 28,8 м; γ = 88,9о.

Погрешность исходных данных – формула |

(10.42) |

– mИСХ = 5,0 мм; допустимая |

||||

погрешность построения расстояния – формула |

(10.52) |

– ms ≤ 6 мм. Относительная |

||||

средняя квадратическая погрешность для худших условий составит δ ≤ |

ms |

= |

1 |

. |

||

|

3600 |

|||||

|

|

|

smax |

|

||

Практически такую точность обеспечит рулетка Р50 1-го или 2-го класса точности.

Способ полярных координат (точка 3). Коэффициент λ = 2. Приближенные (для оценки) значения: s =18,6 м; b = 44,3 м; β = 54о36'.

Погрешность исходных данных – формула (9.47) - mИСХ = 4,8 мм; погрешность центрирования – формула (9.48) – mЦ = 1,4 мм; допустимая погрешность построения угла

– формула (9.54) - mβ ≤ 42".

Для работы выбираем теодолит Т30.

Допустимая погрешность построения расстояния – формула (9.55) – ms ≤ 7,6 мм (при этом обеспечивается некоторый запас точности, поскольку точность теодолита почти в полтора раза превышает необходимую точность построения угла).

Относительная средняя квадратическая погрешность составит δ ≤ 186007,6 = 25001 .

Практически такую точность обеспечит любая рулетка.

Глава 11 ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

§ 104. Общие положения

Геодезические работы в строительстве представляют собой комплекс измерений, вычислений и построений на местности, при котором должно обеспечиваться проектное размещение сооружений с необходимой точностью и возведение их конструкций (элементов) в полном соответствии с геометрическими их параметрами и требованиями нормативных документов.

295

Решение указанных задач осуществляется в соответствии с этапами строи- тельно-монтажного производства.

Перед началом строительства проводят ряд организационно-технических мероприятий, которые должны обеспечить плановые показатели строительства с соблюдением требуемой технологии и последовательности работ. Строительство может быть начато только после отвода на местности контура участка работ и создания разбивочной геодезической основы, предусматривающей не только выполнение разбивочных работ, но и необходимые наблюдения за деформациями строящегося объекта и сооружений, которые попадают в зону влияния строительства.

При подготовке к строительству изучают проектную документацию, которая содержит стройгенпланы для подготовительного и основного этапов строительства и пояснительную записку. Стройгенпланы обязательно содержат ситуационные планы с нанесенными на них знаками планово-высотной геодезической основы. В пояснительной записке имеются указания о методах выполнения инструментального контроля за качеством ведения строительных работ, сроках и объемах производства геодезических и маркшейдерских (для объектов шахтного строительства) работ. Устанавливается потребность на те или иные инструменты, использование которых позволит обеспечить с необходимой точностью все необходимые инженерно-геодезические работы.

В связи с тем, что нормативные документы не могут в полной мере регламентировать строительство различных инженерных сооружений, каждый проект является индивидуальным как для строительной организации, так и для геодезической службы.

Геодезическая служба строительно-монтажной организации производит приемку главной геодезической разбивочной основы: надежность ее закрепления в натуре; обеспеченность геодезическими знаками для всех запланированных работ; при необходимости принимает решение о сгущении главной геодезической основы и др. Геодезическая служба осуществляет совместно с техническим отделом приемку от заказчика проектной документации, дает по ней замечания, касающиеся неосоответствий геомертических параметров запроектированного сооружения, принимает участие в выносе и закреплении главных и основных осей сооружения, выполняет детальные разбивки в процессе строительства, производит периодический геодезический контроль за неизменностью положения геодезических пунктов разбивочной основы, выполняет восстановление геодезических знаков при их утрате, либо установку дублирующих знаков для обеспечения сохранности главных или основных осей.

Геодезические работы в строительстве выполняются в несколько последовательных этапов.

При выборе площадки под строительство геодезическая служба собирает, анализирует и обобщает материал, касающийся обеспечения строительства геодезической основой: наличие и состояние геодезических пунктов и реперов нивелирной сети: необходимое количество пунктов и т.п. На этапе строительного проектирования проводятся топографо-геодезические изыс-

296

кания и геодезическое обеспечение других видов изысканий. На подготовительном этапе строительства производится построение геодезической разбивочной основы, инженерная подготовка территории (планировочные работы, прокладка подъездных дорог и подземных коммуникаций), вынос в натуру главных и основных осей. На этапе основного периода строительства производится вынос в натуру осей конструктивных элементов, геометрическое обеспечение строительно-монтажного производства, исполнительная съемка законченных строительством элементов и составление соответствующей документации. При окончании строительства составляется и сдается технический отчет о результатах выполненных геодезических работ, составляется исполнительный генплан, специальные исполнительные инженерные планы, профили и разрезы.

§105. Краткие сведения об объектах строительства

Косновным объектам строительства относятся: промышленные соружения; гражданские здания; территории населенных пунктов, на которых производится планировка и застройка; подземные коммуникации; дороги и мостовые сооружения; гидротехнические сооружения; тоннели; линии электропередач и магистральные трубопроводы и др.

Промышленные предприятия представляют собой комплекс сооруже-

ний, которые обеспечивают производство и выпуск определенной продукции. Эти сооружения предприятий и называют промышленными: здания, в которых осуществляется технологический процесс; здания энергообеспечения и других установок; склады; коммуникации и др.

Промышленные здания делятся на одноэтажные, многоэтажные, однопролетные и многопролетные. По конструкции в большинстве – это каркасные здания с перекрытиями в виде ферм или крупноразмерных балок. Большинство промышленных сооружений оборудовано мостовыми или козловыми кранами для перемещения грузов. Вертикальными несущими элементами каркасных здания являются колонны, которые устанавливают на фундаменты. Расстояние между колоннами, расположенными по продольным осям, называется пролетом, а вдоль продольной оси – шагом. Связь колонн по продольной оси осуществляется с помощью подстропильных ферм и фундаментных балок. Поперечная связь обеспечивается стропильными фермами. Перекрытия и стены закрывают панелями.

Гражданские здания могут быть по своим конструктивным признакам каменно-кирпичными, монолитными, крупноблочными, крупнопанельными, каркасными, объемно-блочными. По этажности они подразделяются на малоэтажные (1-2 этажа), среднеэтажные (3-5 этажей), многоэтажные (6-12 этажей), повышенной этажности (13-22 этажа), высотные (выше 22 этажей). По конфигурации они могут быть односекционными (с 1 подъездом), удлиненные ( более двух секций) и сложные (круглые, с разворотом и смещением секций, многогранники и т.п.).

297

Сложные конструктивные построения представляют собой мостовые сооружения, которые возводят в местах многоярусных автомобильных развязок, эстакадные сооружения линий метро и др. Основными их конструктивными элементами являются мостовые опоры и пролетные части.

Гидротехнические сооружения условно делят на три вида: водонапорные (дамбы и плотины), водопроводящие (каналы, тоннели, трубопроводы) и регуляционные (волнобои, льдозащитные стенки, системы углубления дна и берега).

К подземным коммуникациям относятся сети водопровода, канализации, газоснабжения, теплофикации, водостока, дренажа, электро- и телефонные линии связи и др.

Объектами планировки и застройки являются функциональные зоны:

селитебная (жилые районы, общественные центры, зоны зеленых насаждений); промышленная; коммунально-складская (базы, гаражи, автобусные и троллейбусные парки, таксопарки, трамвайные депо); внешнего транспорта (пассажирские и грузовые станции, порты, пристани и др.). В основной состав геодезических работ в указанных зонах входит: составление и расчеты проекта красных линий (границ между всеми видами улиц и проездов и основными градообразующими элементами – функциональными зонами); составление плана организации рельефа и вынесение в натуру проекта организации рельефа; вынесение в натуру осей проездов, зданий и сооружений.

Линии электропередач и связи делятся на кабельные (подземные) и воздушные. Магистральные трубопроводы предназначены для транспортировки на дальние расстояния нефти, нефтяных продуктов, газа, воды. Они бывают подземными и наземными.

§ 106. Геодезические работы при строительстве промышленных сооружений

Особое место при строительстве сооружений промышленного предприятия, кроме разбивочных работ, занимают геодезические работы по установке

иконтролю установки конструктивных строительных элементов здания. Наиболее важными из них являются колонны, которые воспринимают на себя нагрузки от строительных конструкций, а также грузоподъемных машин

имеханизмов. Кроме того, во многих случаях из-за работы технологического оборудования в процессе производства возникают вибрационные воздействия на несущие элементы.

Предварительно устанавливают фундаментные стаканы. Разбивочные оси фундамента выносят на контур опалубки и используют в дальнейшем для установки закладных деталей, которыми являются анкерные болты, опорные плиты и др. На проектную высоту анкерные болты устанавливают с помощью нивелира.

Колонны у основания имеют осевые метки, которые при установке совмещают с осями, вынесенными на поверхность фундамента.

298

В вертикальное положение колонны устанавливают с помощью нитяного отвеса, теодолита, либо способом бокового нивелирования.

Определены следующие требования по монтажу колонн:

-для колонн высотой менее 15 м допускается смещение нижней ее части от проектного положения до 5 мм, в верхней части – до 15 мм;

-для колонн высотой более 15 м допускается смещение в нижней части до 5 мм, в верхней части до 0,001 Н мм;

-отклонение опорной поверхности колонн по высоте может быть не более 5 мм.

Установка ферм, подкрановых балок или ригелей производится по их осевым меткам и меткам на колоннах. Для горизонтирования указанных элементов предварительно нивелируют опорные поверхности колонн и подбирают соответствующие металлические подкладки.

Установка подкрановых балок выполняется по отвесу, подвешенному на горизонтально натянутой вдоль колонн проволоке. Проволоку устанавливают на кронштейнах крайних колонн в известном проектном положении.

Каждая нитка рельсов подкрановых путей должна быть прямолинейной

игоризонтальной, параллельной другой нитке и находиться с ней в одной горизонтальной плоскости. При укладке отклонение рельса от прямой линии не должно превышать 15 мм (при эксплуатации – 20 мм). Такие же требования и на разность отметок головок рельсов в поперечном сечении. Разность отметок головок рельса на соседних колоннах при укладке должна быть не более 10 мм (при эксплуатации – не более 15 мм). Колебание расстояния между осями рельсов при укладке – не более 10 мм (при эксплуатации – не более 15 мм).

Монтаж рельсов выполняют от осей колонн или пролетов. Эти оси выносят на специальные кронштейны, либо непосредственно на боковую поверхность колонн. Разбивка точек осей рельсов выполняется через каждые 30-40 м (не более 50 м) до конца подкранового пути.

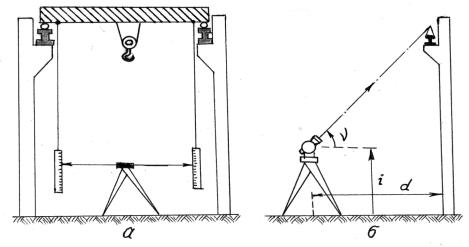

При эксплуатации мостовых кранов ведут постоянные геодезические наблюдения за состоянием подкрановых путей. Чаще всего для этого используют метод геометрического нивелирования (рис. 11.1 а). На конструкциях мостового крана в двух (или раздельно – одной) точках подвешивают отвес с прикрепленной к нему шкалой (реечкой) с миллиметровыми делениями. При прокатке крана берут отсчеты по реечкам и составляют профили, по которым судят о высотном положении головок рельсов. В тех случаях, когда невозможно использовать способ геометрического нивелирования, используют тригонометрическое нивелирование (рис. 11.1 б).

Расстояние между рельсами чаще определяют непосредственно, с помощью компарированной рулетки с учетом поправок за температуру и провес ленты. Существуют и другие способы измерения расстояний между рельсами, например, основанные на построении линейно-угловых геодезических систем (прямой угловой засечки в сочетании с линейной засечкой, либо раздельно каждый из них).

299

Рис. 11.1. Нивелирование подкрановых путей а) геометрическое нивелирование; б) тригонометрическое нивелирование

В настоящее время проверку прямолинейности рельсов производят с помощью лазерных приборов (метод оптического створа или оптической струны). Лазер устанавливают на одном из концов рельсового пути и наводят световое пятно на центр экрана с делениями, установленного на другом конце. При прокатке экрана отклонение рельса в горизонтальном направлении фиксируется непосредственно на экране.

Следует отметить, что геодезическое обеспечение монтажных работ, а также и эксплуатационного периода, требует применения разнообразного оборудования и приборов, которые по конструкции не относятся к рассмотренному выше геодезическому оборудованию и приборам. Наряду с теодолитами, нивелирами, мерными приборами разных классов точности используются специальные приборы для выверки прямолинейности, кренов малого порядка, перекосов и т.п. Чаще всего эти приборы относятся к оптическим

иоптико-электронным с автоматизированным съемом информации. Зачастую при строительстве уникальных сооружений, а также строительстве особых прецезионных технологических систем и линий требуется разработка новых приборов и методов. Осуществляяется переход к автоматической сигнализации отклонений геометрических параметров оборудования за пределы допуска. Применение , например, лазерных систем для контроля положения рельсового пути обеспечивает точность порядка 2-3 мм на расстояниях до 300 м. Лазерные приборы используются при выполнении разметок на высотных сооружениях

исооружениях башенного типа, при выверке вращающихся печей, контроле работы конвейеров, прокатных станов и мн.др.

Ксооружениям башенного типа относятся дымовые трубы, радио-теле-

визионные башни, ректификационные колонны и грануляционные башни, градирни, водонапорные башни, копры. Их особенность заключается в том, что при сравнительно малой опорной площади они имеют большую высоту. Дымовые трубы достигают высоты 320 м (металлические) и 400 м (железобетонные), градирни – до 160 м, башенные копры – до 110 м.

Градирня – сооружение, предназначенное для охлаждения воды. Копер сооружают над стволом шахты; он служит для подъема на поверхность и спуска в шахту механизмов и оборудования, руды и породы, людей.

Строительство сооружений башенного типа требует выполнения специиальных геодезических работ:

300

-создание специального геодезического обоснования, с пунктов которого должны быть выполнены как все разбивочные работы, так и контроль за возведением сооружения;

-контроль за сборкой и установкой монтажного оборудования;

-обеспечение вертикальности установки оси сооружения, соблюдения его геометрических форм в различных частях и на разных высотах;

-изучение характера возможных деформаций сооружения, которые могут повлиять на качество строительно-монтажных работ; в некоторых случаях – организация геодезического мониторинга еще на стадии строительства за деформациями сооружения.

|

Высокие требования предъявляются |

||

|

к созданию планового геодезического |

||

|

обоснования. Чаще всего оно строится в |

||

|

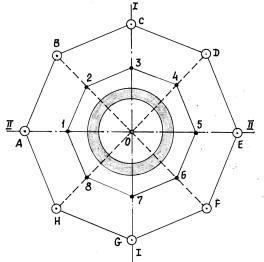

виде двух ступеней: опорная сеть (A, B, |

||

|

C, D, E, F, G) и рабочая технологическая |

||

|

основа (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) - |

рис. 11.2. |

|

|

Опорную внешнюю сеть строят до нача- |

||

|

ла строительства, а рабочую технологи- |

||

|

ческую основу – после завершения нуле- |

||

|

вого цикла. С опорной сети выносят |

||

|

центр сооружения, его основные оси, |

||

|

выполняют наблюдения за деформа- |

||

|

циями и |

производят исполнительную |

|

Рис. 11.2. Геодезическая |

съемку. |

создания высотной |

основы |

разбивочная основа для строительства |

Для |

||

башенных сооружений |

вблизи сооружения закладывают не ме- |

||

нее трех грунтовых реперов, исходные высоты которых используют для строительно-монтажных работ, а также при наблюдениях за деформациями в в системе наблюдательной станции.

Особенности выполнения геодезических работ при строительстве соружений башенного типа зависят от назначения сооружения, его вида и типа применяемой при возведении опалубки. При этом общие приемы исполнения работ применимы практически для любых сооружений. К таким приемам относится построение вертикальных осей с горизонта на горизонт с помощью приборов вертикального проектирования, либо с помощью тяжелых отвесов. Построение и перенос осей выполняют ночью или утром, в безветренную погоду, для исключения влияния солнечного нагрева и ветровой нагрузки.

Передачу высот с одного мон-

301