- •Предисловие

- •Глава 1. Вводная часть

- •§ 1. Предмет и задачи геодезии

- •§ 2. Краткие исторические сведения

- •§ 3. Единицы измерений, применяемые в геодезии

- •§ 4. Фигура и размеры Земли

- •§ 5. Содержание курса и рекомендации по его изучению

- •Глава 2. Топографические карты и планы

- •§ 6. Влияние кривизны Земли на измеренные расстояния

- •§ 7. Краткие сведения о картографических проекциях

- •§ 8. Общие сведения о топографических картах и планах

- •§ 9. Система географических координат

- •§ 10. Равноугольная поперечно-цилиндрическая проекция Гаусса-Крюгера

- •§ 11. Разграфка и номенклатура топографических карт и планов

- •§ 12. Зональная система плоских прямоугольных координат Гаусса

- •§ 13. Перевычисление координат из зоны в зону

- •§ 14. Система высот

- •§ 15. Условные знаки топографических карт и планов

- •§ 16. Изображение рельефа на топографических картах и планах

- •§ 17. Ориентирование

- •§ 18. Решение некоторых задач с использованием топографической карты

- •18.1. Измерение расстояний

- •18.2. Определение географических и прямоугольных координат

- •18.3. Ориентирование линий

- •18.4. Ориентирование карты на местности

- •18.5. Определение высот точек

- •18.6. Построение профиля

- •18.7. Построение линии заданного уклона

- •18.9. Определение площадей на топографических картах и планах

- •§ 19. Виды измерений

- •§ 20. Классификация погрешностей измерений

- •§ 21. Свойства случайных погрешностей

- •§ 22. Среднее арифметическое

- •§ 23. Средняя квадратическая погрешность

- •§ 24. Средние квадратические погрешности функций измеренных величин

- •§ 25. Обработка ряда равноточных измерений одной величины

- •§ 26. Об учете систематических погрешностей в измерениях

- •§ 27. Средняя квадратическая погрешность двойных равноточных однородных измерений

- •§ 28. Понятие о весе результата измерения

- •§ 29. Средняя квадратическая погрешность единицы веса и арифметической середины

- •§ 30. Обработка ряда неравноточных измерений одной величины

- •Глава 4. Государственные геодезические сети

- •§ 31. Назначение Государственных геодезических сетей

- •§ 32. Классы геодезических сетей

- •§ 33. Методы построения Государственных геодезических сетей

- •§ 34. Закрепление пунктов геодезических сетей

- •§ 35. Оценка точности построения опорных геодезических сетей

- •§ 36. Оценка точности построения сетей триангуляции

- •§ 37. Оценка точности построения звена полигонометрии

- •§ 38. Оценка точности построения сетей трилатерации

- •Глава 5. Геодезические приборы

- •§ 39. Классификация геодезических приборов

- •§ 40. Теодолиты

- •§ 41. Зрительные трубы

- •§ 42. Уровни и компенсаторы наклона

- •§ 43. Устройство теодолита

- •§ 44. Установка теодолита в рабочее положение

- •§ 45. Измерение горизонтальных углов и углов наклона

- •45.1. Способ приемов

- •45.2. Способ повторений

- •45.3. Способ круговых приемов

- •45.4. Измерение углов наклона

- •§ 46. Поверки теодолитов

- •§ 47. Нивелиры

- •§ 48. Устройство нивелира

- •§ 49. Нивелирные рейки

- •§ 50. Установка нивелира в рабочее положение

- •§ 51. Измерение превышений

- •§ 52. Поверки нивелиров

- •§ 53. Приборы для линейных измерений

- •§ 54. Гироскопические приборы

- •§ 55. Приборы для поиска подземных коммуникаций

- •Глава 6. Оптико-электронные геодезические приборы

- •§ 56. Общие замечания

- •§ 57. Краткие сведения о лазерных источниках излучения

- •§ 58. Электромагнитные дальномеры

- •§ 59. Светодальномеры

- •§ 60. Интерферометры

- •§ 61. Угломерные приборы

- •§ 62. Электронные тахеометры

- •§ 63. Электронные нивелиры

- •§ 64. Лазерные приборы

- •Глава 7. Построение съемочного обоснования

- •§ 65. Назначение и виды теодолитных ходов

- •§ 66. Прямая и обратная геодезические задачи на плоскости

- •§ 67. Взаимосвязь дирекционных углов с измеренными на местности горизонтальными углами

- •§ 68. Привязка теодолитных ходов

- •68.1. Способ примыкания

- •68.2. Прямая угловая засечка

- •68.3. Линейная засечка

- •68.4. Обратная угловая засечка

- •68.5. Комбинированные засечки

- •68.6. Задача П.А.Ганзена

- •§ 69. Особые системы теодолитных ходов

- •§ 70. Снесение координат с вершины знака на землю

- •§ 71. Определение элементов приведения и редукции

- •§ 72. Привязка теодолитных ходов к стенным геодезическим знакам

- •§ 73. Спутниковые методы определения координат

- •§ 74. Организация полевых работ при построении съемочного обоснования

- •74.1. Рекогносцировка и закрепление точек съемочного обоснования

- •74.2. Подготовка абрисов горизонтальной съемки

- •74.3. Поверки теодолита и нивелира

- •74.4. Компарирование мерных приборов

- •74.5. Измерение длин линий

- •74.6. Измерение горизонтальных углов и углов наклона

- •§ 75. Вычисления в разомкнутом теодолитном ходе

- •75.1. Предварительные вычисления

- •75.2. Обработка результатов угловых измерений

- •75.3. Вычисление приращений координат и оценка точности хода

- •75.4. Рекомендации к поиску вероятных погрешностей в измерениях и вычислениях при обработке ведомости координат

- •75.5. Уравнивание приращений координат и вычисление координат точек хода

- •75.6. Обработка ведомости высот

- •§ 76. Вычисления в замкнутом теодолитном ходе

- •76.1. Оценка точности угловых измерений и вычисление дирекционных углов

- •76.2. Вычисление приращений координат и оценка точности хода

- •76.3. Уравнивание приращений координат и вычисление координат точек хода

- •76.4. Обработка ведомости высот

- •§ 77. Обработка диагонального хода

- •Глава 8. Топографические съемки

- •§ 78. Назначение и виды топографических съемок

- •§ 79. Понятие о цифровой модели местности

- •§ 80. Теодолитная съемка

- •§ 81. Тахеометрическая съемка

- •§ 82. Составление плана местности по результатам топографической съемки

- •82.2. Нанесение на план точек съемочного обоснования

- •82.3. Нанесение на план результатов тахеометрической съемки

- •82.4. Рисовка рельефа и ситуации

- •82.5. Построение на плане ситуации по результатам теодолитной съемки

- •Глава 9. Нивелирные работы

- •§ 83. Способы и методы нивелирования

- •§ 84. Способы геометрического нивелирования

- •§ 85. Основные источники погрешностей геометрического нивелирования

- •§ 86. Техническое нивелирование

- •§ 87. Трассирование

- •§ 88. Расчет и разбивка главных точек кривых на трассе

- •§ 89. Нивелирование поперечных профилей

- •§ 90. Обработка результатов нивелирования трассы

- •§ 91. Построение профиля трассы

- •§ 92. Построение проектной линии

- •§ 93. Построение поперечного профиля и проектного полотна дороги

- •§ 94. Нивелирование площадей

- •Глава 10. Геодезические разбивочные работы

- •§ 95. Назначение и организация разбивочных работ

- •§ 96. Построение на местности проектного горизонтального угла

- •§ 97. Построение на местности проектного расстояния

- •§ 99. Способы разбивочных работ

- •§ 100. Расчет разбивочных элементов

- •§ 101. Разбивочные работы при трассировании

- •§ 102. Разбивка фундаментов инженерных сооружений

- •§ 103. Оценка точности разбивочных работ

- •Глава 11. Геодезические работы в строительстве

- •§ 104. Общие положения

- •§ 105. Краткие сведения об объектах строительства

- •§ 106. Геодезические работы при строительстве промышленных сооружений

- •§ 107. Геодезические работы при строительстве гражданских зданий

- •§ 108. Геодезические работы при строительстве дорог и мостовых сооружений

- •§ 109. Геодезические работы при планировании и застройке населенных пунктов

- •§ 110. Геодезические работы при строительстве подземных коммуникаций

- •§ 111. Геодезические работы при строительстве гидротехнических сооружений

- •Глава 12. Геодезические работы в подземном строительстве

- •§ 115. Горизонтальная соединительная съемка

- •115.2. Горизонтальная соединительная съемка через один шахтный ствол

- •§ 116. Вертикальная соединительная съемка

- •§ 117. Подземная горизонтальная съемка

- •§ 118. Подземная вертикальная съемка

- •§ 119. Геодезические разбивочные работы в подземном строительстве

- •§ 120. Задачи и содержание топографо-геодезических работ

- •§ 121. Точность геодезических работ

- •§ 122. Создание топографических карт и планов

- •§ 123. Разбивка геодезических сеток и профильных линий

- •§ 124. Разбивочные работы при проведении геологической разведки

- •§ 126. Виды деформаций инженерных сооружений

- •§ 127. Задачи наблюдений и организация работ

- •§ 128. Геодезические знаки и их конструкции

- •§ 129. Размещение геодезических знаков на инженерных сооружениях

- •§ 130. Точность измерения деформаций

- •§ 131. Периодичность наблюдений

- •§ 132. Наблюдения за вертикальными перемещениями

- •§ 133. Наблюдения за горизонтальными смещениями

- •§ 134. Наблюдения за кренами

- •§ 135. Наблюдения за деформациями земной поверхности

- •§ 136. Разработка методики наблюдений

- •§ 137. Обработка и анализ результатов наблюдений

- •Глава 15. Особенности точных и высокоточных измерений

- •§ 138. Основные группы погрешностей измерений

- •§ 139. Учет влияния рефракции атмосферы

- •§ 140. Высокоточное и точное геометрическое нивелирование

- •§ 141. Нивелирование I класса

- •§ 142. Нивелирование II класса

- •§ 143. Нивелирование III и IV классов

- •§ 144. Особенности точного и высокоточного нивелирования при наблюдениях за деформациями

- •§ 145. Высокоточные и точные угловые измерения

- •§ 146. Высокоточные и точные измерения в схемах микротриангуляции, микротрилатерации и короткобазисной полигонометрии

- •Глава 16. Уравнивание геодезических построений

- •§ 147. Основные задачи уравнительных вычислений

- •§ 148. Метод наименьших квадратов

- •§ 149. Классификация основных способов уравнивания

- •§ 150. Основные геометрические условия, возникающие в построениях

- •150.1. Условие фигуры

- •150.2. Условие горизонта

- •150.3. Условие суммы углов

- •150.4. Условие дирекционных углов

- •150.5. Условие сторон

- •150.6. Условие полюса

- •150.7. Условие координат

- •§ 151. Методы решения систем линейных нормальных уравнений

- •151.1. Способ последовательной подстановки

- •151.2. Способ матричных преобразований

- •151.3. Решение систем линейных уравнений по алгоритму Гаусса

- •151.4. Способ краковянов

- •§ 152. Коррелатный способ уравнивания

- •§ 153. Примеры коррелатного способа уравнивания

- •153.1. Уравнивание углов в полигоне

- •153.2. Уравнивание системы нивелирных ходов с несколькими узловыми точками

- •153.3. Уравнивание полигонометрического хода

- •153.4. Уравнивание системы полигонометрических ходов с двумя узловыми точками

- •153.5. Уравнивание триангуляции

- •153.6. Уравнивание триангуляции по условию координат

- •§ 154. Параметрический способ уравнивания

- •§ 155. Примеры параметрического способа уравнивания

- •155.1. Уравнивание углов в полигоне

- •155.2. Уравнивание системы нивелирных ходов с несколькими узловыми точками

- •155.3. Уравнивание полигонометрического хода

- •155.4. Уравнивание системы полигонометрических ходов с двумя узловыми точками

- •155.5. Уравнивание направлений в триангуляции

- •§ 156. Способ раздельного уравнивания

- •156.1. Уравнивание полигонометрического хода

- •156.2. Система полигонометрических ходов с одной узловой точкой

- •156.3. Система нивелирных ходов с одной узловой точкой

- •§ 157. Способ эквивалентной замены

- •§ 158. Способ полигонов В.В.Попова

- •§ 159. Способ последовательных приближений

- •§ 160. Оценка точности уравненных элементов и их функций

- •160.1. Общие положения

- •160.2. Оценка точности при уравнивании коррелатным способом

- •160.3. Оценка точности при уравнивании параметрическим способом

- •Предметный указатель

- •Список литературы

- •Оглавление

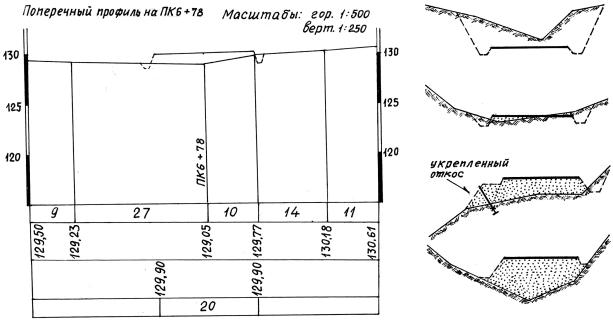

§ 93. Построение поперечного профиля и проектного полотна дороги

Поперечный профиль обычно строят примерно над тем же местом, где он находится на местности и на продольном профиле. Если поперечных профилей много, то их строят на отдельном листе бумаги. Часто вертикальный масштаб поперечного профиля мельче, чем вертикальный масштаб основного профиля, а горизонтальный масштаб, наоборот, крупнее. Для решения практических задач в некоторых случаях поперечные профили строят в удобном для работы масштабе.

Рис. 9.11. Поперечный профиль Поперечный профиль (слева), варианты поперечного профиля дороги (справа)

Для построения поперечного профиля (рис. 9.11) выполняют разметку расстояний вправо и влево от оси поперечного профиля (от точки ПК6+78), выбирают удобное значение условного горизонта (УГ = 115 м) и строят точки по их ординатам, приведенным в табл. 9.3.

Для построения полотна дороги, если решается именно эта задача, на поперечном профиле отмечают проектную высоту полотна дороги (129,90 м) в точке ПК6+78 и строят само полотно с учетом ширины проезжей части дороги, ширины обочин и параметров кювет. В примере ширина дороги с обочинами принята равной 20 м, поверхность – горизонтальная. Откосы кювет приняты под углом 40о к горизонту.

Возможны различные случаи положения проектного полотна дороги (рис. 9.11). Для каждого из них получается различным и оформление обочин в соответствии с техническими требованиями по углу откосов кювет, глубине кювет и т.п.

261

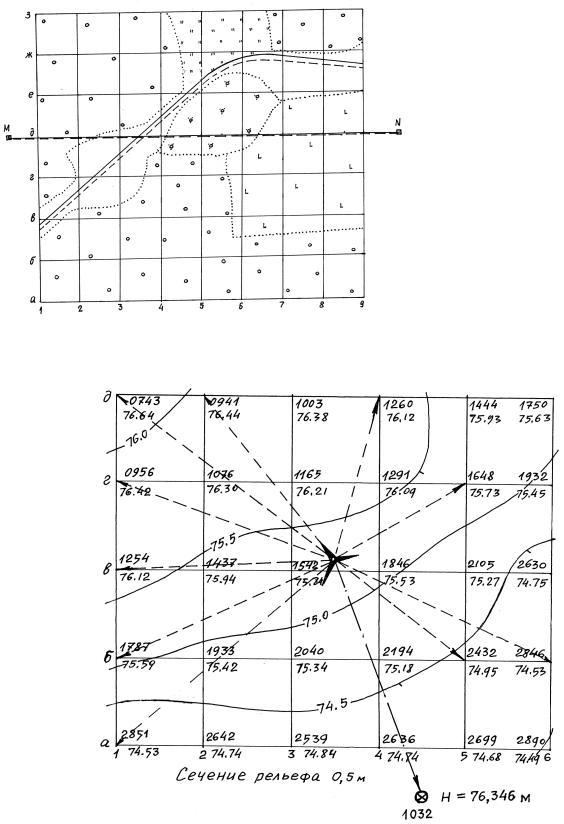

§ 94. Нивелирование площадей

Данный вид геодезических работ применяют для составления проектов вертикальной планировки поверхности земли перед различными сооружениями (вокзалами, складами, пакгаузами, в населенных пунктах, у строящихся мостов), при строительстве аэродромов и др.

Нивелирование площадей выполняют следующими способами: по квадратам; параллельными линиями; способом полигонов.

Состав работ при нивелировании площади по квадратам следующий:

-рекогносцировка участка;

-построение на местности основных квадратов или прямоугольников с их проектным ориентированием;

-построение заполняющих квадратов;

-передача отметки на вершину одного из квадратов или отдельно на закрепленную точку;

-нивелирование вершин всех квадратов;

-обработка результатов измерений и построение рельефа;

-нанесение ситуации (при необходимости) и составление плана. Стороны квадратов могут быть размерами от 5 до 100 м в зависимости

от назначения съемки.

Взависимости от размеров снимаемой площади может быть выполнена непосредственная разбивка, а затем привязка сети квадратов, либо может быть выполнена разбивка с теодолитного хода. Во втором случае по снимаемому участку прокладывают магистральную линию, намечают на ней точки на расстояниях друг от друга, равных стороне квадрата, а затем строят серию параллельных линий с разбивкой углов квадратов (рис. 9.12).

Впроцессе разбивки вершин квадратов ведут съемку ситуации линейными и створными промерами от вершин и сторон квадратов. На больших площадях, во избежание накопления погрешностей в построении квадратов, стороят теодолитный ход (квадрат или прямоугольник) с измерением сторон дважды с относительной погрешностью 1:1000 – 1:2000 и углов в 90о с погрешностью в 1,0'–1,5'.Затем на сторонах теодолитно-го хода строят сетку квадратов. Оцифровку вершин квадратов выполняют цифрами вдоль наибольшей оси и малыми буквами по короткой стороне. Таким образом, каждая вершина оцифровывается буквой и цифрой: в4, г7 и т.п.

Для привязки по высоте рядом с нивелируемой площадью устанавливают грунтовый репер и передают на него отметку с ближайшего исходного репера способом геометрического нивелирования.

Если длины сторон снимаемой площади не превышают 350 м, то нивелирование всех вершин квадратов можно выполнять с одной станции, расположив нивелир примерно посредине снимаемого участка. При больших размерах участка устанавливают две и более станции, при этом отметку с грунтового репера передают на один из связующих кольев в вершине квадрата, примыкающего к следующему нивелируемому фрагменту участка,

262

либо устанавливают дополнительно грунтовый репер и передают на него отметку.

Технология нивелирования и определение отметок земли у вершин квадратов – через

горизонт прибора. Сначала берут отсчет по рейке, установленной на репере (или связующей точке), а затем последовательно переходят от вершины к вершине и получают для них соответствующие отсчеты. Запись результатов измерений производят в журнале, либо непосред-

Рис. 9.12. Разбивка квадратов с магистральной линии ственно на схеме (рис. 9.13).

Рис. 9.13. Полевая схема и план нивелирования площади по квадратам

В таблице 9.4, составленной по данным измерений (рис. 9.13), приведены значения вычисленных высот через горизонт прибора. Эти же

263

значения записаны и на схеме (плане), и по ним построен рельеф с сечением горизонталей через 0,5 м.

|

|

|

|

|

|

Таблица 9.4 |

д |

76,64 |

76,44 |

76,38 |

76,12 |

75,93 |

75,63 |

г |

76,42 |

76,30 |

76,21 |

76,09 |

75,73 |

75,45 |

в |

76,12 |

75,94 |

75,84 |

75,53 |

75,27 |

74,75 |

б |

75,59 |

75,42 |

75,34 |

75,18 |

74,95 |

74,53 |

а |

74,53 |

74,74 |

74,84 |

74,74 |

74,68 |

74,49 |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

ГП = 76,346 +1,032 = 77,348 м На1 = 77,348 – 2,851 = 74,53 м Нв4 = 77,378 – 1,846 = 75,53 и т.п.

Для более качественного изображения рельефа на местности ведут абрис с указанием направления интерполирования горизонталей. Для рельефа простой формы обычно достаточно интерполирования по сторонам квадратов, при более сложных поверхностях производят дополнительное интерполирование по диагоналям квадратов.

Если местность значительно пересеченная и имеет много перегибов рельефа, то нивелируют и точки перегибов, одновременно выполняя их плановую привязку внутри квадрата. Обозначают такие точки чаще всего римскими цифрами.

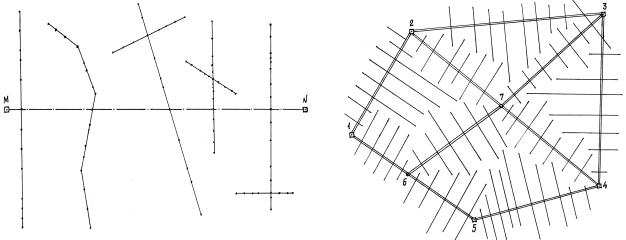

Способ параллельных линий (рис. 9.14) применяют при равнинном рельефе в открытой или закрытой местности. Основой здесь является магистраль MN, которую прокладывают примерно посредине участка. Магистраль закрепляют через 500 м плановыми и высотными пунктами (обычно – совмещенными). Перпендикулярно к магистрали, либо под углом к ней (в особых местах) разбивают поперечные профили, которые могут быть прямыми, ломаными, а также иметь свои поперечники (поперечника второго порядка). Длина поперечного профиля не должна быть более 500 м.

По поперечным профилям разбивают пикетаж, начиная от магистрали, а конци этих линий промерами связывают между собой.

Магистраль нивелируют дважды, в прямом и обратном направлениях. Нивелирование по точкам поперечных профилей производится непрерывным ходом, параллельными галсами, что обеспечивает контроль работ по привязке к пикетным точкам магистрали. Так же, как и в способе нивелирования по квадратам, производится плановая съемка ситуации привязкой ее к магистрали и попречникам.

После увязки всех образовавшихся фактических нивелирных ходов вычисляют высоты точек и строят топографический план с рельефом.

264

Рис. 9.14. Схема нивелирования |

Рис. 9.15. Схема нивелирования |

|

способом параллельных линий |

||

способом полигонов |

||

|

Способ полигонов (рис. 9.15) применяется на открытой местности с ярко выраженным рельефом. Основой для выполнения работ служит сеть сомкнутых магистралей. Прокладывают их обычно по водоразделам и тальвегам. На магистралях разбивают поперечные профили примерно по той же схеме, как и в предыдущем способе.

Магистрали увязывают в системе теодолитных ходов упрощенными нестрогими методами (глава 16), вычисляют координаты и высоты ее точек.

Сеть съемочных точек поперечных профилей должна сравнительно равномерно покрыть снимаемую местность в соответствии с требованиями к топографическим съемкам соответствующих масштабов.

265