- •Предисловие

- •Глава 1. Вводная часть

- •§ 1. Предмет и задачи геодезии

- •§ 2. Краткие исторические сведения

- •§ 3. Единицы измерений, применяемые в геодезии

- •§ 4. Фигура и размеры Земли

- •§ 5. Содержание курса и рекомендации по его изучению

- •Глава 2. Топографические карты и планы

- •§ 6. Влияние кривизны Земли на измеренные расстояния

- •§ 7. Краткие сведения о картографических проекциях

- •§ 8. Общие сведения о топографических картах и планах

- •§ 9. Система географических координат

- •§ 10. Равноугольная поперечно-цилиндрическая проекция Гаусса-Крюгера

- •§ 11. Разграфка и номенклатура топографических карт и планов

- •§ 12. Зональная система плоских прямоугольных координат Гаусса

- •§ 13. Перевычисление координат из зоны в зону

- •§ 14. Система высот

- •§ 15. Условные знаки топографических карт и планов

- •§ 16. Изображение рельефа на топографических картах и планах

- •§ 17. Ориентирование

- •§ 18. Решение некоторых задач с использованием топографической карты

- •18.1. Измерение расстояний

- •18.2. Определение географических и прямоугольных координат

- •18.3. Ориентирование линий

- •18.4. Ориентирование карты на местности

- •18.5. Определение высот точек

- •18.6. Построение профиля

- •18.7. Построение линии заданного уклона

- •18.9. Определение площадей на топографических картах и планах

- •§ 19. Виды измерений

- •§ 20. Классификация погрешностей измерений

- •§ 21. Свойства случайных погрешностей

- •§ 22. Среднее арифметическое

- •§ 23. Средняя квадратическая погрешность

- •§ 24. Средние квадратические погрешности функций измеренных величин

- •§ 25. Обработка ряда равноточных измерений одной величины

- •§ 26. Об учете систематических погрешностей в измерениях

- •§ 27. Средняя квадратическая погрешность двойных равноточных однородных измерений

- •§ 28. Понятие о весе результата измерения

- •§ 29. Средняя квадратическая погрешность единицы веса и арифметической середины

- •§ 30. Обработка ряда неравноточных измерений одной величины

- •Глава 4. Государственные геодезические сети

- •§ 31. Назначение Государственных геодезических сетей

- •§ 32. Классы геодезических сетей

- •§ 33. Методы построения Государственных геодезических сетей

- •§ 34. Закрепление пунктов геодезических сетей

- •§ 35. Оценка точности построения опорных геодезических сетей

- •§ 36. Оценка точности построения сетей триангуляции

- •§ 37. Оценка точности построения звена полигонометрии

- •§ 38. Оценка точности построения сетей трилатерации

- •Глава 5. Геодезические приборы

- •§ 39. Классификация геодезических приборов

- •§ 40. Теодолиты

- •§ 41. Зрительные трубы

- •§ 42. Уровни и компенсаторы наклона

- •§ 43. Устройство теодолита

- •§ 44. Установка теодолита в рабочее положение

- •§ 45. Измерение горизонтальных углов и углов наклона

- •45.1. Способ приемов

- •45.2. Способ повторений

- •45.3. Способ круговых приемов

- •45.4. Измерение углов наклона

- •§ 46. Поверки теодолитов

- •§ 47. Нивелиры

- •§ 48. Устройство нивелира

- •§ 49. Нивелирные рейки

- •§ 50. Установка нивелира в рабочее положение

- •§ 51. Измерение превышений

- •§ 52. Поверки нивелиров

- •§ 53. Приборы для линейных измерений

- •§ 54. Гироскопические приборы

- •§ 55. Приборы для поиска подземных коммуникаций

- •Глава 6. Оптико-электронные геодезические приборы

- •§ 56. Общие замечания

- •§ 57. Краткие сведения о лазерных источниках излучения

- •§ 58. Электромагнитные дальномеры

- •§ 59. Светодальномеры

- •§ 60. Интерферометры

- •§ 61. Угломерные приборы

- •§ 62. Электронные тахеометры

- •§ 63. Электронные нивелиры

- •§ 64. Лазерные приборы

- •Глава 7. Построение съемочного обоснования

- •§ 65. Назначение и виды теодолитных ходов

- •§ 66. Прямая и обратная геодезические задачи на плоскости

- •§ 67. Взаимосвязь дирекционных углов с измеренными на местности горизонтальными углами

- •§ 68. Привязка теодолитных ходов

- •68.1. Способ примыкания

- •68.2. Прямая угловая засечка

- •68.3. Линейная засечка

- •68.4. Обратная угловая засечка

- •68.5. Комбинированные засечки

- •68.6. Задача П.А.Ганзена

- •§ 69. Особые системы теодолитных ходов

- •§ 70. Снесение координат с вершины знака на землю

- •§ 71. Определение элементов приведения и редукции

- •§ 72. Привязка теодолитных ходов к стенным геодезическим знакам

- •§ 73. Спутниковые методы определения координат

- •§ 74. Организация полевых работ при построении съемочного обоснования

- •74.1. Рекогносцировка и закрепление точек съемочного обоснования

- •74.2. Подготовка абрисов горизонтальной съемки

- •74.3. Поверки теодолита и нивелира

- •74.4. Компарирование мерных приборов

- •74.5. Измерение длин линий

- •74.6. Измерение горизонтальных углов и углов наклона

- •§ 75. Вычисления в разомкнутом теодолитном ходе

- •75.1. Предварительные вычисления

- •75.2. Обработка результатов угловых измерений

- •75.3. Вычисление приращений координат и оценка точности хода

- •75.4. Рекомендации к поиску вероятных погрешностей в измерениях и вычислениях при обработке ведомости координат

- •75.5. Уравнивание приращений координат и вычисление координат точек хода

- •75.6. Обработка ведомости высот

- •§ 76. Вычисления в замкнутом теодолитном ходе

- •76.1. Оценка точности угловых измерений и вычисление дирекционных углов

- •76.2. Вычисление приращений координат и оценка точности хода

- •76.3. Уравнивание приращений координат и вычисление координат точек хода

- •76.4. Обработка ведомости высот

- •§ 77. Обработка диагонального хода

- •Глава 8. Топографические съемки

- •§ 78. Назначение и виды топографических съемок

- •§ 79. Понятие о цифровой модели местности

- •§ 80. Теодолитная съемка

- •§ 81. Тахеометрическая съемка

- •§ 82. Составление плана местности по результатам топографической съемки

- •82.2. Нанесение на план точек съемочного обоснования

- •82.3. Нанесение на план результатов тахеометрической съемки

- •82.4. Рисовка рельефа и ситуации

- •82.5. Построение на плане ситуации по результатам теодолитной съемки

- •Глава 9. Нивелирные работы

- •§ 83. Способы и методы нивелирования

- •§ 84. Способы геометрического нивелирования

- •§ 85. Основные источники погрешностей геометрического нивелирования

- •§ 86. Техническое нивелирование

- •§ 87. Трассирование

- •§ 88. Расчет и разбивка главных точек кривых на трассе

- •§ 89. Нивелирование поперечных профилей

- •§ 90. Обработка результатов нивелирования трассы

- •§ 91. Построение профиля трассы

- •§ 92. Построение проектной линии

- •§ 93. Построение поперечного профиля и проектного полотна дороги

- •§ 94. Нивелирование площадей

- •Глава 10. Геодезические разбивочные работы

- •§ 95. Назначение и организация разбивочных работ

- •§ 96. Построение на местности проектного горизонтального угла

- •§ 97. Построение на местности проектного расстояния

- •§ 99. Способы разбивочных работ

- •§ 100. Расчет разбивочных элементов

- •§ 101. Разбивочные работы при трассировании

- •§ 102. Разбивка фундаментов инженерных сооружений

- •§ 103. Оценка точности разбивочных работ

- •Глава 11. Геодезические работы в строительстве

- •§ 104. Общие положения

- •§ 105. Краткие сведения об объектах строительства

- •§ 106. Геодезические работы при строительстве промышленных сооружений

- •§ 107. Геодезические работы при строительстве гражданских зданий

- •§ 108. Геодезические работы при строительстве дорог и мостовых сооружений

- •§ 109. Геодезические работы при планировании и застройке населенных пунктов

- •§ 110. Геодезические работы при строительстве подземных коммуникаций

- •§ 111. Геодезические работы при строительстве гидротехнических сооружений

- •Глава 12. Геодезические работы в подземном строительстве

- •§ 115. Горизонтальная соединительная съемка

- •115.2. Горизонтальная соединительная съемка через один шахтный ствол

- •§ 116. Вертикальная соединительная съемка

- •§ 117. Подземная горизонтальная съемка

- •§ 118. Подземная вертикальная съемка

- •§ 119. Геодезические разбивочные работы в подземном строительстве

- •§ 120. Задачи и содержание топографо-геодезических работ

- •§ 121. Точность геодезических работ

- •§ 122. Создание топографических карт и планов

- •§ 123. Разбивка геодезических сеток и профильных линий

- •§ 124. Разбивочные работы при проведении геологической разведки

- •§ 126. Виды деформаций инженерных сооружений

- •§ 127. Задачи наблюдений и организация работ

- •§ 128. Геодезические знаки и их конструкции

- •§ 129. Размещение геодезических знаков на инженерных сооружениях

- •§ 130. Точность измерения деформаций

- •§ 131. Периодичность наблюдений

- •§ 132. Наблюдения за вертикальными перемещениями

- •§ 133. Наблюдения за горизонтальными смещениями

- •§ 134. Наблюдения за кренами

- •§ 135. Наблюдения за деформациями земной поверхности

- •§ 136. Разработка методики наблюдений

- •§ 137. Обработка и анализ результатов наблюдений

- •Глава 15. Особенности точных и высокоточных измерений

- •§ 138. Основные группы погрешностей измерений

- •§ 139. Учет влияния рефракции атмосферы

- •§ 140. Высокоточное и точное геометрическое нивелирование

- •§ 141. Нивелирование I класса

- •§ 142. Нивелирование II класса

- •§ 143. Нивелирование III и IV классов

- •§ 144. Особенности точного и высокоточного нивелирования при наблюдениях за деформациями

- •§ 145. Высокоточные и точные угловые измерения

- •§ 146. Высокоточные и точные измерения в схемах микротриангуляции, микротрилатерации и короткобазисной полигонометрии

- •Глава 16. Уравнивание геодезических построений

- •§ 147. Основные задачи уравнительных вычислений

- •§ 148. Метод наименьших квадратов

- •§ 149. Классификация основных способов уравнивания

- •§ 150. Основные геометрические условия, возникающие в построениях

- •150.1. Условие фигуры

- •150.2. Условие горизонта

- •150.3. Условие суммы углов

- •150.4. Условие дирекционных углов

- •150.5. Условие сторон

- •150.6. Условие полюса

- •150.7. Условие координат

- •§ 151. Методы решения систем линейных нормальных уравнений

- •151.1. Способ последовательной подстановки

- •151.2. Способ матричных преобразований

- •151.3. Решение систем линейных уравнений по алгоритму Гаусса

- •151.4. Способ краковянов

- •§ 152. Коррелатный способ уравнивания

- •§ 153. Примеры коррелатного способа уравнивания

- •153.1. Уравнивание углов в полигоне

- •153.2. Уравнивание системы нивелирных ходов с несколькими узловыми точками

- •153.3. Уравнивание полигонометрического хода

- •153.4. Уравнивание системы полигонометрических ходов с двумя узловыми точками

- •153.5. Уравнивание триангуляции

- •153.6. Уравнивание триангуляции по условию координат

- •§ 154. Параметрический способ уравнивания

- •§ 155. Примеры параметрического способа уравнивания

- •155.1. Уравнивание углов в полигоне

- •155.2. Уравнивание системы нивелирных ходов с несколькими узловыми точками

- •155.3. Уравнивание полигонометрического хода

- •155.4. Уравнивание системы полигонометрических ходов с двумя узловыми точками

- •155.5. Уравнивание направлений в триангуляции

- •§ 156. Способ раздельного уравнивания

- •156.1. Уравнивание полигонометрического хода

- •156.2. Система полигонометрических ходов с одной узловой точкой

- •156.3. Система нивелирных ходов с одной узловой точкой

- •§ 157. Способ эквивалентной замены

- •§ 158. Способ полигонов В.В.Попова

- •§ 159. Способ последовательных приближений

- •§ 160. Оценка точности уравненных элементов и их функций

- •160.1. Общие положения

- •160.2. Оценка точности при уравнивании коррелатным способом

- •160.3. Оценка точности при уравнивании параметрическим способом

- •Предметный указатель

- •Список литературы

- •Оглавление

распределив последние равномерно по ходу. Посмотрите как это выполнено

вжурнале (поправки в столбце 7 подписаны под средними превышениями).

8.Алгебраическим сложением выполняют исправление средних превы-

шений

hiИСПР = hВЫЧч + vhi |

|

(9.33) |

В журнале значения исправленных превышений в столбце 7 записаны |

||

курсивом жирным шрифтом. |

|

|

Контролем исправления превышений является выполнение условия |

||

å hИСПР = hТЕОР |

|

(9.34) |

9. Последовательно по ходу вычисляют высоты связующих точек: |

||

H ПК 0 = H РепА + hПК 0 ИСПР |

|

|

H ПК 1 = H ПК 0 + hПК 1ИСПР |

и т.д. |

|

Контролем вычислений является получение высоты конечного репера, |

||

которая должна получиться точно равной исходной величине: |

(9.35) |

|

H РепВ = H ПК 8 + hРепВИСПР = H РепВИСХ |

||

10. Вычисляют высоты промежуточных (плюсовых) точек, в том числе и |

||

точек поперечного профиля. |

|

|

Значения высот промежуточных точек |

определяют через |

горизонт |

прибора ГП, который обычно определяют по заднему на станции пикету или задней связующей точке по формуле

ГП = НСВ.ЗАДН + аСВ.ЗАДН , |

(9.36) |

где аСВ.ЗАДН – черный отсчет на заднюю связующую точку на данной станции.

Высоту промежуточной точки определяют по формуле |

|

Н+ = ГП – с+ , |

(9.37) |

где с+ - отсчет (черный) на плюсовую точку на той же станции.

Например, на станции 3 задней точкой является ПК1, черный отсчет на него – 1560, промежуточный отсчет на плюсовую точку ПК1+38 – 1683, высота ПК1 – 131,510 м. Исходя из приведенных данных, горизонт прибора на станции 3 равен ГП3 = 131,510 + 1,560 = 133,070 м, а высота плюсовой точки

НПК1+38 = 133,070 – 1,683 = 131,387 м.

Если на станции несколько плюсовых точек, например, станции 8 и 10, то высоты всех плюсовых точек определяют через один и тот же горизонт прибора данной станции.

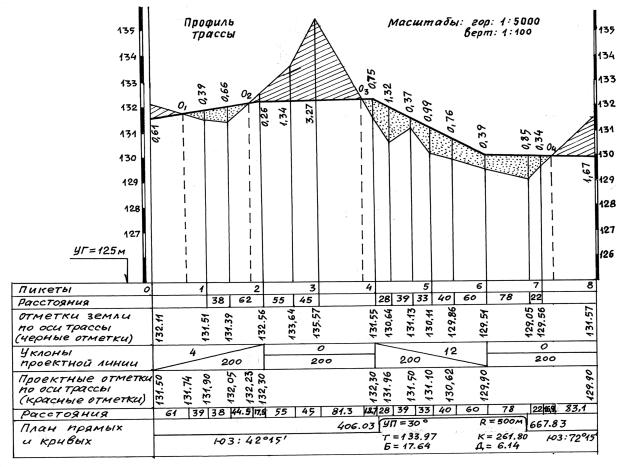

§ 91. Построение профиля трассы

Профиль геометрического нивелирования строят обычно на миллиметровой бумаге. Горизонтальный и вертикальный масштабы профиля устанавливают, исходя из технического задания. При этом горизонтальный массштаб выбирают из ряда масштабов с основанием 1, 2, 5, например, 1:500, 1:2000, 1:1000 и т.п., а вертикальный масштаб (масштаб высот) делают в 10 раз крупнее. Однако допускается выбор и другого вертикального масштаба с основаниями, указанными выше.

Построение профиля начинают с заполнения его сетки (рис. 9.9), основное содержание которой определяется результатами геометрического

257

нивелирования: пикеты, расстояния, отметки земли по оси трассы, уклоны проектной линии, проектные отметки по оси трассы (красные отметки), расстояния, план прямых и кривых. Для решения различных геодезических и инженерно-геодезических задач сетка профиля может быть надстроена и другим содержанием. Например, в верхней части сетки часто помещают план трассы и др.

Рис. 9.9. Профиль трассы

На сетке профиля в выбранном горизонтальном масштабе размечают положение пикетов (для примера – через 100 м), а в первой строке «расстояния» размечают положение плюсовых точек между соответствующими пикетами. Например, точка ПК1+38 находится на расстоянии 38 м от ПК1, точка ПК2+55 – на расстоянии 55 м от ПК2. Если плюсовых точек между пикетами более одной, то их размечают аналогично, но в полученных отрезках записывают расстояния между ближайшими точками. Например, между пикетами ПК4 и ПК5 находятся плюсовые точки +28 и +67. Для первой точки записывают расстояние 28 м, а для второй – (67 м – 28 м) = 39 м и далее – остаток до 100 м, равный 33 м. Если между пикетами нет плюсовых точек, то на данном отрезке оставляют пробел. В строку «отметки земли по оси трассы» выписывают из журнала с округлением до 0,01 м высоты соответствующих точек.

258

Для оцифровки шкалы высот в соответствии с выбранным масштабом устанавливают т.н. «условный горизонт» УГ с таким расчетом, чтобы под графическим изображением линии профиля оставалось место для решения требуемых задач (построение проектной линии для строительства линейного сооружения, нанесение данных буровой разведки и др.). Далее шкалу оцифровывают и наносят точки трассы, которые соединяют прямыми отрезками.

§ 92. Построение проектной линии

Решение указанной задачи построения проектной линии для строительства дороги проследим на примере, приведенном на рис. 9.9.

Проектная линия чаще всего задается красной отметкой начальной ее точки на ПК0 (131,50 м) и уклонами на каждый из участков трассы при обеспечении уклонов, не превышающих максимальной величины проектного уклона (в примере imax ≤ 0,040). При графическом (предварительном построении проектной линии, кроме обеспечения заданной величины уклона, стремятся выполнить следующие требования:

-отрезки разных уклонов проектной линии должны начинаться и заканчиваться в точках с известными ординатами (черными отметками);

-объемы земляных работ по срезке и засыпке грунта на участке профиля должны быть примерно одинаковыми;

-переход с уклона на уклон различных знаков должен осуществляться через горизонтальную площадку длиной не менее 100 м.

После графической разметки на чертеже проектной линии в строке «уклоны» выполняют их разметку в соответствии с их знаком. Для положительных уклонов линию проводят из нижнего левого угла в верхний правый, при отрицательных уклонах – из верхнего левого угла в нижний правый, при нулевых уклонах строят горизонтальную линию посредине строки. Указывают расстояние, на котором действует данный уклон.

Значения уклонов на участках предварительно определяют графически, как отношение превышений концов отрезка прямолинейного участка проектной линии к горизонтальному проложению, а затем округляют полученное значение до 0,001. Начинают такую работу с того отрезка проектной линии, для одной из точек которого известна начальная проектная высота.

В примере, для первого отрезка (ПК0-ПК2) уклон равен

i1 |

= |

H ПК 2 − Н ПК 0( ПР ) |

= |

132 ,25 − 131,50 |

= + 0,0038 ;...... i1ПР |

= + 0,004 . |

|

d1 |

200 |

||||||

|

|

|

|

|

После этого определяют значения ординат для всех других точек данного участка по формуле

H i = H НАЧ + di i1ПР , |

(9.38) |

где di – горизонтальное проложение от начальной точки отрезка с известной проектной высотой до определяемой точки.

НПК1(ПР) = 131,50 + 100 · (+0,004) = 131,90 м. НПК1+38(ПР) = 131,50 + 138 · (+0,004) = 132,05 м. НПК2(ПР) = 131,50 + 200 · (+0,004) = 132,30 м

259

Далее следует горизонтальный участок с нулевым уклоном с той же отметкой 132,30 м.

По аналогии с участком 1 вычисляем проектный уклон и проектные отметки точек на участке 3:

i3 |

= |

H ПК 6 − Н ПК 4( ПР ) |

= |

130 ,00 − 132 ,30 |

= − 0,0115 ;...... i3ПР |

= − 0,012 . |

|

d3 |

200 |

||||||

|

|

|

|

|

НПК4+28(ПР) = 132,30 + 28 · (-0,012) = 131,96 м. НПК4+67(ПР) = 132,30 + 67 · (-0,012) = 131,50 м. НПК5(ПР) = 132,30 + 100 · (-0,012) = 131,10 м.

НПК5+40(ПР) = 132,30 + 140 · (-0,012) = 130,62 м. НПК6(ПР) = 132,30 + 200 · (-0,012) = 129,90 м.

Далее следует последний, четвертый, участок, уклон которого равен нулю, т.е. отметка 129,90 м сохраняется для всех точек данного участка.

Расчет для точек нулевых работ (точек пересечения поверхности земли с проектной линией) выполняется по схеме, приведенной на рис. 9.10. Сначала на профиль со стороны проектной линии выписывают т.н. рабочие отметки

– разности высот земли и проектной линии в данной точке. Если проектная линия находится выше фактического профиля, то рабочие отметки на чертеже подписывают над проектной линией, если проектная линия ниже фактической, то рабочие отметки подписывают ниже проектной линии.

Следует найти расстояния х1 и х2 до точки нулевых работ от ближайших точек с известными отметками. Точка нулевых работ обязательно имеется в тех местах, где ближайшие рабочие отметки записаны по разные стороны проектной линии. После этого вычисляют высоты точек нулевых работ.

Расстояния х1 и х2 находят по формулам

|

|

|

х1 = d |

a |

; х2 |

= d |

|

b |

|

|

|

(9.39) |

|

|

|

|

a + b |

a + b |

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

В примере |

х1 |

= 62 |

0,66 |

|

= 44,5 м , х2 |

= 62 |

0,26 |

= 17,5 |

м. |

||||

0,66 + 0,26 |

|

0,66 |

+ 0,26 |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

Вычисление высоты точки нулевых работ выполняют по формуле |

|||||||||||||

|

|

|

H 0 |

= H ( З ) ПР + х1 ×iПР |

, |

|

|

|

(9.40) |

||||

где Н(З)ПР – проектная высота задней точки отрезка, на котором находится точка нулевых работ. В примере: Н0 = 132,05 + 44,5 · (+0,004) = 132,23 м.

Аналогичным образом производится расчет точек нулевых работ О1, О3 и О4. При этом для точек О3 и О4 их высоты можно не определять, поскольку на данных участках проектный уклон равен нулю.

260