- •Предисловие

- •Глава 1. Вводная часть

- •§ 1. Предмет и задачи геодезии

- •§ 2. Краткие исторические сведения

- •§ 3. Единицы измерений, применяемые в геодезии

- •§ 4. Фигура и размеры Земли

- •§ 5. Содержание курса и рекомендации по его изучению

- •Глава 2. Топографические карты и планы

- •§ 6. Влияние кривизны Земли на измеренные расстояния

- •§ 7. Краткие сведения о картографических проекциях

- •§ 8. Общие сведения о топографических картах и планах

- •§ 9. Система географических координат

- •§ 10. Равноугольная поперечно-цилиндрическая проекция Гаусса-Крюгера

- •§ 11. Разграфка и номенклатура топографических карт и планов

- •§ 12. Зональная система плоских прямоугольных координат Гаусса

- •§ 13. Перевычисление координат из зоны в зону

- •§ 14. Система высот

- •§ 15. Условные знаки топографических карт и планов

- •§ 16. Изображение рельефа на топографических картах и планах

- •§ 17. Ориентирование

- •§ 18. Решение некоторых задач с использованием топографической карты

- •18.1. Измерение расстояний

- •18.2. Определение географических и прямоугольных координат

- •18.3. Ориентирование линий

- •18.4. Ориентирование карты на местности

- •18.5. Определение высот точек

- •18.6. Построение профиля

- •18.7. Построение линии заданного уклона

- •18.9. Определение площадей на топографических картах и планах

- •§ 19. Виды измерений

- •§ 20. Классификация погрешностей измерений

- •§ 21. Свойства случайных погрешностей

- •§ 22. Среднее арифметическое

- •§ 23. Средняя квадратическая погрешность

- •§ 24. Средние квадратические погрешности функций измеренных величин

- •§ 25. Обработка ряда равноточных измерений одной величины

- •§ 26. Об учете систематических погрешностей в измерениях

- •§ 27. Средняя квадратическая погрешность двойных равноточных однородных измерений

- •§ 28. Понятие о весе результата измерения

- •§ 29. Средняя квадратическая погрешность единицы веса и арифметической середины

- •§ 30. Обработка ряда неравноточных измерений одной величины

- •Глава 4. Государственные геодезические сети

- •§ 31. Назначение Государственных геодезических сетей

- •§ 32. Классы геодезических сетей

- •§ 33. Методы построения Государственных геодезических сетей

- •§ 34. Закрепление пунктов геодезических сетей

- •§ 35. Оценка точности построения опорных геодезических сетей

- •§ 36. Оценка точности построения сетей триангуляции

- •§ 37. Оценка точности построения звена полигонометрии

- •§ 38. Оценка точности построения сетей трилатерации

- •Глава 5. Геодезические приборы

- •§ 39. Классификация геодезических приборов

- •§ 40. Теодолиты

- •§ 41. Зрительные трубы

- •§ 42. Уровни и компенсаторы наклона

- •§ 43. Устройство теодолита

- •§ 44. Установка теодолита в рабочее положение

- •§ 45. Измерение горизонтальных углов и углов наклона

- •45.1. Способ приемов

- •45.2. Способ повторений

- •45.3. Способ круговых приемов

- •45.4. Измерение углов наклона

- •§ 46. Поверки теодолитов

- •§ 47. Нивелиры

- •§ 48. Устройство нивелира

- •§ 49. Нивелирные рейки

- •§ 50. Установка нивелира в рабочее положение

- •§ 51. Измерение превышений

- •§ 52. Поверки нивелиров

- •§ 53. Приборы для линейных измерений

- •§ 54. Гироскопические приборы

- •§ 55. Приборы для поиска подземных коммуникаций

- •Глава 6. Оптико-электронные геодезические приборы

- •§ 56. Общие замечания

- •§ 57. Краткие сведения о лазерных источниках излучения

- •§ 58. Электромагнитные дальномеры

- •§ 59. Светодальномеры

- •§ 60. Интерферометры

- •§ 61. Угломерные приборы

- •§ 62. Электронные тахеометры

- •§ 63. Электронные нивелиры

- •§ 64. Лазерные приборы

- •Глава 7. Построение съемочного обоснования

- •§ 65. Назначение и виды теодолитных ходов

- •§ 66. Прямая и обратная геодезические задачи на плоскости

- •§ 67. Взаимосвязь дирекционных углов с измеренными на местности горизонтальными углами

- •§ 68. Привязка теодолитных ходов

- •68.1. Способ примыкания

- •68.2. Прямая угловая засечка

- •68.3. Линейная засечка

- •68.4. Обратная угловая засечка

- •68.5. Комбинированные засечки

- •68.6. Задача П.А.Ганзена

- •§ 69. Особые системы теодолитных ходов

- •§ 70. Снесение координат с вершины знака на землю

- •§ 71. Определение элементов приведения и редукции

- •§ 72. Привязка теодолитных ходов к стенным геодезическим знакам

- •§ 73. Спутниковые методы определения координат

- •§ 74. Организация полевых работ при построении съемочного обоснования

- •74.1. Рекогносцировка и закрепление точек съемочного обоснования

- •74.2. Подготовка абрисов горизонтальной съемки

- •74.3. Поверки теодолита и нивелира

- •74.4. Компарирование мерных приборов

- •74.5. Измерение длин линий

- •74.6. Измерение горизонтальных углов и углов наклона

- •§ 75. Вычисления в разомкнутом теодолитном ходе

- •75.1. Предварительные вычисления

- •75.2. Обработка результатов угловых измерений

- •75.3. Вычисление приращений координат и оценка точности хода

- •75.4. Рекомендации к поиску вероятных погрешностей в измерениях и вычислениях при обработке ведомости координат

- •75.5. Уравнивание приращений координат и вычисление координат точек хода

- •75.6. Обработка ведомости высот

- •§ 76. Вычисления в замкнутом теодолитном ходе

- •76.1. Оценка точности угловых измерений и вычисление дирекционных углов

- •76.2. Вычисление приращений координат и оценка точности хода

- •76.3. Уравнивание приращений координат и вычисление координат точек хода

- •76.4. Обработка ведомости высот

- •§ 77. Обработка диагонального хода

- •Глава 8. Топографические съемки

- •§ 78. Назначение и виды топографических съемок

- •§ 79. Понятие о цифровой модели местности

- •§ 80. Теодолитная съемка

- •§ 81. Тахеометрическая съемка

- •§ 82. Составление плана местности по результатам топографической съемки

- •82.2. Нанесение на план точек съемочного обоснования

- •82.3. Нанесение на план результатов тахеометрической съемки

- •82.4. Рисовка рельефа и ситуации

- •82.5. Построение на плане ситуации по результатам теодолитной съемки

- •Глава 9. Нивелирные работы

- •§ 83. Способы и методы нивелирования

- •§ 84. Способы геометрического нивелирования

- •§ 85. Основные источники погрешностей геометрического нивелирования

- •§ 86. Техническое нивелирование

- •§ 87. Трассирование

- •§ 88. Расчет и разбивка главных точек кривых на трассе

- •§ 89. Нивелирование поперечных профилей

- •§ 90. Обработка результатов нивелирования трассы

- •§ 91. Построение профиля трассы

- •§ 92. Построение проектной линии

- •§ 93. Построение поперечного профиля и проектного полотна дороги

- •§ 94. Нивелирование площадей

- •Глава 10. Геодезические разбивочные работы

- •§ 95. Назначение и организация разбивочных работ

- •§ 96. Построение на местности проектного горизонтального угла

- •§ 97. Построение на местности проектного расстояния

- •§ 99. Способы разбивочных работ

- •§ 100. Расчет разбивочных элементов

- •§ 101. Разбивочные работы при трассировании

- •§ 102. Разбивка фундаментов инженерных сооружений

- •§ 103. Оценка точности разбивочных работ

- •Глава 11. Геодезические работы в строительстве

- •§ 104. Общие положения

- •§ 105. Краткие сведения об объектах строительства

- •§ 106. Геодезические работы при строительстве промышленных сооружений

- •§ 107. Геодезические работы при строительстве гражданских зданий

- •§ 108. Геодезические работы при строительстве дорог и мостовых сооружений

- •§ 109. Геодезические работы при планировании и застройке населенных пунктов

- •§ 110. Геодезические работы при строительстве подземных коммуникаций

- •§ 111. Геодезические работы при строительстве гидротехнических сооружений

- •Глава 12. Геодезические работы в подземном строительстве

- •§ 115. Горизонтальная соединительная съемка

- •115.2. Горизонтальная соединительная съемка через один шахтный ствол

- •§ 116. Вертикальная соединительная съемка

- •§ 117. Подземная горизонтальная съемка

- •§ 118. Подземная вертикальная съемка

- •§ 119. Геодезические разбивочные работы в подземном строительстве

- •§ 120. Задачи и содержание топографо-геодезических работ

- •§ 121. Точность геодезических работ

- •§ 122. Создание топографических карт и планов

- •§ 123. Разбивка геодезических сеток и профильных линий

- •§ 124. Разбивочные работы при проведении геологической разведки

- •§ 126. Виды деформаций инженерных сооружений

- •§ 127. Задачи наблюдений и организация работ

- •§ 128. Геодезические знаки и их конструкции

- •§ 129. Размещение геодезических знаков на инженерных сооружениях

- •§ 130. Точность измерения деформаций

- •§ 131. Периодичность наблюдений

- •§ 132. Наблюдения за вертикальными перемещениями

- •§ 133. Наблюдения за горизонтальными смещениями

- •§ 134. Наблюдения за кренами

- •§ 135. Наблюдения за деформациями земной поверхности

- •§ 136. Разработка методики наблюдений

- •§ 137. Обработка и анализ результатов наблюдений

- •Глава 15. Особенности точных и высокоточных измерений

- •§ 138. Основные группы погрешностей измерений

- •§ 139. Учет влияния рефракции атмосферы

- •§ 140. Высокоточное и точное геометрическое нивелирование

- •§ 141. Нивелирование I класса

- •§ 142. Нивелирование II класса

- •§ 143. Нивелирование III и IV классов

- •§ 144. Особенности точного и высокоточного нивелирования при наблюдениях за деформациями

- •§ 145. Высокоточные и точные угловые измерения

- •§ 146. Высокоточные и точные измерения в схемах микротриангуляции, микротрилатерации и короткобазисной полигонометрии

- •Глава 16. Уравнивание геодезических построений

- •§ 147. Основные задачи уравнительных вычислений

- •§ 148. Метод наименьших квадратов

- •§ 149. Классификация основных способов уравнивания

- •§ 150. Основные геометрические условия, возникающие в построениях

- •150.1. Условие фигуры

- •150.2. Условие горизонта

- •150.3. Условие суммы углов

- •150.4. Условие дирекционных углов

- •150.5. Условие сторон

- •150.6. Условие полюса

- •150.7. Условие координат

- •§ 151. Методы решения систем линейных нормальных уравнений

- •151.1. Способ последовательной подстановки

- •151.2. Способ матричных преобразований

- •151.3. Решение систем линейных уравнений по алгоритму Гаусса

- •151.4. Способ краковянов

- •§ 152. Коррелатный способ уравнивания

- •§ 153. Примеры коррелатного способа уравнивания

- •153.1. Уравнивание углов в полигоне

- •153.2. Уравнивание системы нивелирных ходов с несколькими узловыми точками

- •153.3. Уравнивание полигонометрического хода

- •153.4. Уравнивание системы полигонометрических ходов с двумя узловыми точками

- •153.5. Уравнивание триангуляции

- •153.6. Уравнивание триангуляции по условию координат

- •§ 154. Параметрический способ уравнивания

- •§ 155. Примеры параметрического способа уравнивания

- •155.1. Уравнивание углов в полигоне

- •155.2. Уравнивание системы нивелирных ходов с несколькими узловыми точками

- •155.3. Уравнивание полигонометрического хода

- •155.4. Уравнивание системы полигонометрических ходов с двумя узловыми точками

- •155.5. Уравнивание направлений в триангуляции

- •§ 156. Способ раздельного уравнивания

- •156.1. Уравнивание полигонометрического хода

- •156.2. Система полигонометрических ходов с одной узловой точкой

- •156.3. Система нивелирных ходов с одной узловой точкой

- •§ 157. Способ эквивалентной замены

- •§ 158. Способ полигонов В.В.Попова

- •§ 159. Способ последовательных приближений

- •§ 160. Оценка точности уравненных элементов и их функций

- •160.1. Общие положения

- •160.2. Оценка точности при уравнивании коррелатным способом

- •160.3. Оценка точности при уравнивании параметрическим способом

- •Предметный указатель

- •Список литературы

- •Оглавление

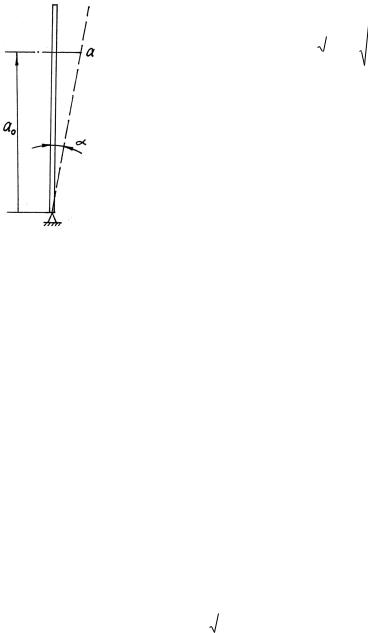

а превышение – по формуле

|

|

|

æ |

|

|

|

ö |

|

|

|

|

1 + α |

2 |

|

(9.23) |

||

|

D h Н = 2ao ç |

2 |

|

- 1 , |

||||

|

ç |

ρ |

|

|

|

|

||

|

è |

|

|

ø |

|

|||

|

Предположим, что α = 1о (ρ = 57,3о), ао = 2000 мм. |

|||||||

|

Тогда ∆hH = 0,43 мм. |

|

|

|

|

|

||

|

Для частичного устранения погрешности, возникающей |

|||||||

|

из-за наклона рейки, при техническом нивелировании и |

|||||||

|

нивелировании средней точности при больших отсчетах по |

|||||||

|

рейке речник выполняет качание рейкой в направлении |

|||||||

|

наблюдателя с переходом через вертикальное положение. |

|||||||

Рис. 9.4. Влияние |

Наблюдатель при этом фиксирует минимальный |

отсчет. |

||||||

наклона рейки на |

При точном и высокоточном нивелировании используют |

|||||||

точность отсчета |

нивелирные рейки, снабженные |

|

круглым или цилиндри- |

|||||

|

ческим уровнем. В этом случае речник удерживает рейку |

|||||||

или закрепляет ее в вертикальном положении по показанию уровня.

7.Погрешность в дециметровых делениях рейки - ∆д.

Используемые при техническом нивелировании нивелирные рейки могут иметь погрешности в дециметровых делениях шкал до 0,7 мм, что допускается технической инструкцией. Для превышения, определяемого по различным дециметровым диапазонам, погрешность может составить ∆hд = =0,99 мм.

8.Погрешность округления отсчета.

Эта погрешность оценивается как 0,1 часть наименьшего деления рейки. Т.е., если используется рейка с сантиметровыми делениями, то погрешность округления составит 1 мм, а для измеренного превышения ∆hо = 1,41 мм.

Таким образом, ориентируясь на указанные основные погрешности 4 - 8, оценим вероятную погрешность определения превышения на станции при плечах, равных 100 м (расстояние между точками – 200 м):

m |

h |

= |

2 |

+ |

2 |

+ |

2 |

+ |

2 |

+ |

2 |

|

|

hτ |

|

h(тр ) |

|

hH |

|

hд |

|

ho |

≈ 3мм.

§86. Техническое нивелирование

Спомощью технического нивелирования определяют высоты пунктов съемочного обоснования, нивелируют профили для линейных сооружений, геофизические профили, поверхности местности сравнительно большой площади.

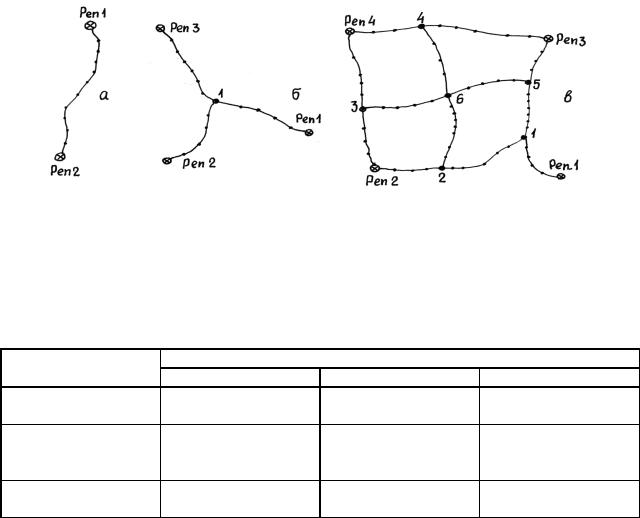

Ходы геометрического нивелирования прокладывают между двумя исходными реперами в виде одиночных ходов (рис. 9.5 а), между тремя и более исходными реперами в виде разветвленных систем нивелирных ходов с одной (рис. 9.5 б) или несколькими (рис. 9.5 в) узловыми точками. Замкнутые нивелирные ходы, опирающиеся только на один исходный репер прокладывают только в исключительных случаях.

247

Рис. 9.5. Виды ходов геометрического нивелирования

Допустимые длины ходов высотного обоснования определяются как высотой сечения рельефа, заданной для топографической съемки, так и характеристиками самих ходов (табл. 9.2).

|

|

|

Таблица 9.2 |

Характеристика хода |

Допустимая длина хода (км) при высоте сечения рельефа (м) |

||

|

0,25 м |

0,50 м |

1,00 м |

Между двумя исход- |

2 |

8 |

16 |

ными пунктами |

|

|

|

Между исходным |

1,5 |

6 |

12 |

пунктом и узловой |

|

|

|

точкой |

|

|

|

Между двумя |

1 |

4 |

8 |

узловыми точками |

|

|

|

Техническое нивелирование выполняется также при инженерных изысканиях для проектирования строительства с целью получения информации о рельефе местности. При проектировании различных линейных сооружений (дорог, трубопроводов, ЛЭП, каналов и т.п) техническое нивелирование называется продольным или нивелированием трассы. Часто при проектировании строительства производят техническое нивелирование площади по квадратам, либо другим методом.

Для производства технического нивелирования используют нивелиры типа Н10 (§ 46) с увеличением зрительной трубы не менее 20х и ценой деления уровня при зрительной трубе не более 45" на 2 мм, либо аналогичные нивелиры с самоустанавливающейся линией визирования (с компенсатором) типа Н10К. Применяются одноили двусторонние деревянные складные рейки с ценой деления 1 или 2 см, а также металлические телескопические рейки с делениями 1 см и такие же двухсторонние рейки с миллиметровыми и сантиметровыми делениями.

Расстояние от нивелира до рейки (плечо) на станции не должно превышать 150 м. Его определяют по нитяному дальномеру зрительной трубы. Следует придерживаться равноточности в результатах измерений, т.е., по возможности, обеспечивать примерно равные плечи на всех станциях.

248

Порядок работы на станции при техническом нивелировании при использовании двусторонних нивелирных реек следующий:

-отсчеты по черной и красной сторонам задней рейки;

-отсчеты по черной и красной сторонам передней рейки.

Превышения, определенные по черным и красным сторонам реек не должны отличаться более, чем на 5 мм. Колебания нуля красной пятки реек (разности красного и черного отсчетов по рейке, установленной в данной точке) в нивелирном ходе не должны превышать также 5 мм.

Если рейки, используемые при нивелировании, односторонние, то порядок работы на станции другой:

-отсчет по задней рейке;

-отсчет по передней рейке;

-переустановка нивелира на станции (изменение примерно на 10 см гори-- зонта прибора);

-отсчет по передней рейке;

-отсчет по задней рейке.

Разность в превышениях, полученных при двух горизонтах прибора не должна быть более 5 мм.

Весьма важным при выполнении работ является обеспечение контроля взятия отсчетов и величины измеренного превышения. Для этого и пременяют двусторонние рейки, разности красного и черного отсчетов по которым должна быть постоянной в пределах указанного выше допуска в 5 мм. Контрольным измерением является повторение указанных разностей при другом горизонте прибора. Часто выполняют перестановку рейки дополнительно на сторожок, обозначающий данную точку. При этом разность отсчетов на точку и сторожок должна быть одинаковой при нивелировании с двух соседних станций.

Общая оценка точности хода геометрического нивелирования выполняяется по формулам (9.9), (9.10) и (9.11). Если полученная практическая невязка хода не превышает допустимой величины, то ее распределяют поровну на все превышения хода в виде поправок vi со знаком, обратным знаку невязки:

ν i = − |

fh |

, |

(9.24) |

|

n |

||||

|

|

|

где n – число станций (превышений) в ходе. При этом å ν i = − fh , т.е. вся

невязка должна быть распределена на поправки. Полученные поправки вводят в измеренные превышения и вычисляют высоты связующих точек хода.

При производстве технического нивелирования попутно определяют высоты характерных точек рельефа местности, урезов воды в реках и водоемах, а также высоты устойчивых по высоте объектов (крышек колодцев, валунов, головок рельсов и т.п.). Указанные точки являются промежуточными, на местности они, по возможности, маркируются, и на них составляют абрис с привязкой промерами до ближайших объектов ситуации или ориентиров.

249

§ 87. Трассирование

Под трассированием (нивелированием трассы) понимают комплекс геодезических работ по выбору, проложению, ориентированию и закреплению на местности осевой линии (трассы) линейного сооружения.

Трассирование начинают на топографической карте или плане (камеральное трассирование) с учетом характеристик проектируемого объекта, а также других условий, определяемых решением той или иной инженерной задачи, после чего продолжают на местности (полевое трассирование).

Камеральное трассирование имеет своей целью выбор места расположения оси проектируемого линейного сооружения с учетом характера местности и требований к сооружению технического и экономического характера. К ним относятся: соблюдение предельных (для дорог) или минимальных (для каналов, водоводов и т.п.) уклонов, обеспечения минимального объема земляных работ, обеспечение примерного баланса объемов выемок и насыпей и др.

Исходными данными для непосредственного полевого трассирования является плановое и высотное положение начальной точки трассы, а также начальное направление трассы (дирекционный угол, истинный или магнитный азимуты). Полевое трассирование включает в себя следующие работы:

-вынос трассы в натуру (вынос начальной точки и начального направления);

-разбивка пикетажа (с учетом характеристик линейного сооружения и задач трассирования);

-нивелирование трассы.

После камеральной обработки результатов нивелирования и построения профиля по данному направлению он передается для дальнейшего использования заказчику работ.

Вынос трассы в натуру выполняют известными способами (гл. 10) привязкой к пунктам геодезического обоснования или привязкой к местным предметам. Углы поворота трассы, если они имеются, измеряют теодолитом одним полным приемом. С помощью теодолита выполняют и провешивание линий. Расстояния измеряют мерной лентой, рулеткой или светодальномером с относительной погрешностью 1:1000 – 1:2000. В некоторых случаях, при отсутствии топографических карт или планов, трассирование выполняют непосредственно на местности, исходя из условий решения той или иной задачи.

Ориентирование оси трассы выполняют в румбовой или круговой системе, в некоторых случаях ориентирование производят по магнитному азимуту.

Разбивка пикетажа. Пикет – это деревянный колышек сечением 3 х 3 или 4 х 4 см длиной 10-15 см, забиваемый в землю вровень с поверхностью (верх колышка должен выступать над поверхностью земли на 1-2 см). Рядом с пикетом устанавливают сторожок (маяк), возвышающийся на 20-50 см над поверхностью земли колышек, на котором записывают номер соответствующего пикета. Пикеты устанавливают друг от друга на одинаковом расстоя-

250

нии в горизонтальной плоскости (на одинаковом горизонтальном проложении). Чаще всего через 100 или 50 м. Если расстояния между пикетами 50 м, то пикеты обозначают следующим образом: ПК00, ПК05, ПК10, … , ПК55, ПК60, … . При расстояниях между пикетами в 100 м – ПК0, ПК1, ПК2, … , ПК23, … . При разбивке пикетажа учитывают углы наклона отрезков линий для приведения наклонных расстояний к горизонту.

Колышками помечают также точки перегибов рельефа. Такие точки называют плюсовыми, а их номером является горизонтальное проложение от ближайшего заднего по ходу пикета. Например, плюсовая точка ПК7+83 находится на расстоянии 83 м от пикета 7, т.е. на расстоянии 783 м от начала трассы (от ПК0). Плюсовыми точками являются все углы поворота трассы, точки поперечных профилей, в том числе и точек пересечения продольного и поперечного профилей, точки перегибов рельефа, а также ими могут быть точки пересечения трассы с контурами ситуации и линейными сооружениями (объектами).

Одновременно с разбивкой пикетажа производится инструментальная съемка местности в полосе шириной 20-30 м и до 50 м с каждой стороны от оси трассы. Съемка производится в основном способом перпендикуляров, иногда линейными и угловыми засечками. Для некоторых заданий по трассированию съемка местности не производится.

При дорожном строительстве, выполняют разбивку главных точек кривой на трассе : начало кривой (НК), конец кривой (КК) и угол поворота(УП). Выполняют вычисления элементов кривой (§ 88) и пикет за кривой переносят вперед на величину домера (Д).

По результатам инструментальной съемки местности ведут т.н. пикетажный журнал, в который заносят результаты измерений на каждом интервале, определяемом двумя соседними пикетами.

Нивелирование по пикетажу. Привязка трассы в ее начале и конце производится к реперам имеющейся нивелирной сети, либо другим точкам, высоты которых известны с необходимой точностью.

При нивелировании трассы связующими точками обязательно являются все пикеты и иксовые точки. Превышения связующих точек определяют дважды (по двум сторонам нивелирных реек, либо при двух горизонтах прибора). В некоторых случаях допускается нивелировать способом из середины с плечом 100 м, т.е. устанавливать нивелир практически на одном из пикетов, а нивелирование из середины выполнять по двум другим соседним пикетам. Плюсовые точки являются промежуточными, и на них берут только один (промежуточный) отсчет по черной стороне рейки (либо при одном горизонте прибора). Рейку при этом ставят на землю у сторожка плюсовой точки. В некоторых случаях плюсовую точку делают связующей. В этом случае на ее месте забивают колышек, как и на пикете, и рейку ставят на этот колышек.

Расстояния до иксовых точек не измеряют, поскольку иксовые точки служат только для передачи высот между связующими точками.

251