- •Предисловие

- •Глава 1. Вводная часть

- •§ 1. Предмет и задачи геодезии

- •§ 2. Краткие исторические сведения

- •§ 3. Единицы измерений, применяемые в геодезии

- •§ 4. Фигура и размеры Земли

- •§ 5. Содержание курса и рекомендации по его изучению

- •Глава 2. Топографические карты и планы

- •§ 6. Влияние кривизны Земли на измеренные расстояния

- •§ 7. Краткие сведения о картографических проекциях

- •§ 8. Общие сведения о топографических картах и планах

- •§ 9. Система географических координат

- •§ 10. Равноугольная поперечно-цилиндрическая проекция Гаусса-Крюгера

- •§ 11. Разграфка и номенклатура топографических карт и планов

- •§ 12. Зональная система плоских прямоугольных координат Гаусса

- •§ 13. Перевычисление координат из зоны в зону

- •§ 14. Система высот

- •§ 15. Условные знаки топографических карт и планов

- •§ 16. Изображение рельефа на топографических картах и планах

- •§ 17. Ориентирование

- •§ 18. Решение некоторых задач с использованием топографической карты

- •18.1. Измерение расстояний

- •18.2. Определение географических и прямоугольных координат

- •18.3. Ориентирование линий

- •18.4. Ориентирование карты на местности

- •18.5. Определение высот точек

- •18.6. Построение профиля

- •18.7. Построение линии заданного уклона

- •18.9. Определение площадей на топографических картах и планах

- •§ 19. Виды измерений

- •§ 20. Классификация погрешностей измерений

- •§ 21. Свойства случайных погрешностей

- •§ 22. Среднее арифметическое

- •§ 23. Средняя квадратическая погрешность

- •§ 24. Средние квадратические погрешности функций измеренных величин

- •§ 25. Обработка ряда равноточных измерений одной величины

- •§ 26. Об учете систематических погрешностей в измерениях

- •§ 27. Средняя квадратическая погрешность двойных равноточных однородных измерений

- •§ 28. Понятие о весе результата измерения

- •§ 29. Средняя квадратическая погрешность единицы веса и арифметической середины

- •§ 30. Обработка ряда неравноточных измерений одной величины

- •Глава 4. Государственные геодезические сети

- •§ 31. Назначение Государственных геодезических сетей

- •§ 32. Классы геодезических сетей

- •§ 33. Методы построения Государственных геодезических сетей

- •§ 34. Закрепление пунктов геодезических сетей

- •§ 35. Оценка точности построения опорных геодезических сетей

- •§ 36. Оценка точности построения сетей триангуляции

- •§ 37. Оценка точности построения звена полигонометрии

- •§ 38. Оценка точности построения сетей трилатерации

- •Глава 5. Геодезические приборы

- •§ 39. Классификация геодезических приборов

- •§ 40. Теодолиты

- •§ 41. Зрительные трубы

- •§ 42. Уровни и компенсаторы наклона

- •§ 43. Устройство теодолита

- •§ 44. Установка теодолита в рабочее положение

- •§ 45. Измерение горизонтальных углов и углов наклона

- •45.1. Способ приемов

- •45.2. Способ повторений

- •45.3. Способ круговых приемов

- •45.4. Измерение углов наклона

- •§ 46. Поверки теодолитов

- •§ 47. Нивелиры

- •§ 48. Устройство нивелира

- •§ 49. Нивелирные рейки

- •§ 50. Установка нивелира в рабочее положение

- •§ 51. Измерение превышений

- •§ 52. Поверки нивелиров

- •§ 53. Приборы для линейных измерений

- •§ 54. Гироскопические приборы

- •§ 55. Приборы для поиска подземных коммуникаций

- •Глава 6. Оптико-электронные геодезические приборы

- •§ 56. Общие замечания

- •§ 57. Краткие сведения о лазерных источниках излучения

- •§ 58. Электромагнитные дальномеры

- •§ 59. Светодальномеры

- •§ 60. Интерферометры

- •§ 61. Угломерные приборы

- •§ 62. Электронные тахеометры

- •§ 63. Электронные нивелиры

- •§ 64. Лазерные приборы

- •Глава 7. Построение съемочного обоснования

- •§ 65. Назначение и виды теодолитных ходов

- •§ 66. Прямая и обратная геодезические задачи на плоскости

- •§ 67. Взаимосвязь дирекционных углов с измеренными на местности горизонтальными углами

- •§ 68. Привязка теодолитных ходов

- •68.1. Способ примыкания

- •68.2. Прямая угловая засечка

- •68.3. Линейная засечка

- •68.4. Обратная угловая засечка

- •68.5. Комбинированные засечки

- •68.6. Задача П.А.Ганзена

- •§ 69. Особые системы теодолитных ходов

- •§ 70. Снесение координат с вершины знака на землю

- •§ 71. Определение элементов приведения и редукции

- •§ 72. Привязка теодолитных ходов к стенным геодезическим знакам

- •§ 73. Спутниковые методы определения координат

- •§ 74. Организация полевых работ при построении съемочного обоснования

- •74.1. Рекогносцировка и закрепление точек съемочного обоснования

- •74.2. Подготовка абрисов горизонтальной съемки

- •74.3. Поверки теодолита и нивелира

- •74.4. Компарирование мерных приборов

- •74.5. Измерение длин линий

- •74.6. Измерение горизонтальных углов и углов наклона

- •§ 75. Вычисления в разомкнутом теодолитном ходе

- •75.1. Предварительные вычисления

- •75.2. Обработка результатов угловых измерений

- •75.3. Вычисление приращений координат и оценка точности хода

- •75.4. Рекомендации к поиску вероятных погрешностей в измерениях и вычислениях при обработке ведомости координат

- •75.5. Уравнивание приращений координат и вычисление координат точек хода

- •75.6. Обработка ведомости высот

- •§ 76. Вычисления в замкнутом теодолитном ходе

- •76.1. Оценка точности угловых измерений и вычисление дирекционных углов

- •76.2. Вычисление приращений координат и оценка точности хода

- •76.3. Уравнивание приращений координат и вычисление координат точек хода

- •76.4. Обработка ведомости высот

- •§ 77. Обработка диагонального хода

- •Глава 8. Топографические съемки

- •§ 78. Назначение и виды топографических съемок

- •§ 79. Понятие о цифровой модели местности

- •§ 80. Теодолитная съемка

- •§ 81. Тахеометрическая съемка

- •§ 82. Составление плана местности по результатам топографической съемки

- •82.2. Нанесение на план точек съемочного обоснования

- •82.3. Нанесение на план результатов тахеометрической съемки

- •82.4. Рисовка рельефа и ситуации

- •82.5. Построение на плане ситуации по результатам теодолитной съемки

- •Глава 9. Нивелирные работы

- •§ 83. Способы и методы нивелирования

- •§ 84. Способы геометрического нивелирования

- •§ 85. Основные источники погрешностей геометрического нивелирования

- •§ 86. Техническое нивелирование

- •§ 87. Трассирование

- •§ 88. Расчет и разбивка главных точек кривых на трассе

- •§ 89. Нивелирование поперечных профилей

- •§ 90. Обработка результатов нивелирования трассы

- •§ 91. Построение профиля трассы

- •§ 92. Построение проектной линии

- •§ 93. Построение поперечного профиля и проектного полотна дороги

- •§ 94. Нивелирование площадей

- •Глава 10. Геодезические разбивочные работы

- •§ 95. Назначение и организация разбивочных работ

- •§ 96. Построение на местности проектного горизонтального угла

- •§ 97. Построение на местности проектного расстояния

- •§ 99. Способы разбивочных работ

- •§ 100. Расчет разбивочных элементов

- •§ 101. Разбивочные работы при трассировании

- •§ 102. Разбивка фундаментов инженерных сооружений

- •§ 103. Оценка точности разбивочных работ

- •Глава 11. Геодезические работы в строительстве

- •§ 104. Общие положения

- •§ 105. Краткие сведения об объектах строительства

- •§ 106. Геодезические работы при строительстве промышленных сооружений

- •§ 107. Геодезические работы при строительстве гражданских зданий

- •§ 108. Геодезические работы при строительстве дорог и мостовых сооружений

- •§ 109. Геодезические работы при планировании и застройке населенных пунктов

- •§ 110. Геодезические работы при строительстве подземных коммуникаций

- •§ 111. Геодезические работы при строительстве гидротехнических сооружений

- •Глава 12. Геодезические работы в подземном строительстве

- •§ 115. Горизонтальная соединительная съемка

- •115.2. Горизонтальная соединительная съемка через один шахтный ствол

- •§ 116. Вертикальная соединительная съемка

- •§ 117. Подземная горизонтальная съемка

- •§ 118. Подземная вертикальная съемка

- •§ 119. Геодезические разбивочные работы в подземном строительстве

- •§ 120. Задачи и содержание топографо-геодезических работ

- •§ 121. Точность геодезических работ

- •§ 122. Создание топографических карт и планов

- •§ 123. Разбивка геодезических сеток и профильных линий

- •§ 124. Разбивочные работы при проведении геологической разведки

- •§ 126. Виды деформаций инженерных сооружений

- •§ 127. Задачи наблюдений и организация работ

- •§ 128. Геодезические знаки и их конструкции

- •§ 129. Размещение геодезических знаков на инженерных сооружениях

- •§ 130. Точность измерения деформаций

- •§ 131. Периодичность наблюдений

- •§ 132. Наблюдения за вертикальными перемещениями

- •§ 133. Наблюдения за горизонтальными смещениями

- •§ 134. Наблюдения за кренами

- •§ 135. Наблюдения за деформациями земной поверхности

- •§ 136. Разработка методики наблюдений

- •§ 137. Обработка и анализ результатов наблюдений

- •Глава 15. Особенности точных и высокоточных измерений

- •§ 138. Основные группы погрешностей измерений

- •§ 139. Учет влияния рефракции атмосферы

- •§ 140. Высокоточное и точное геометрическое нивелирование

- •§ 141. Нивелирование I класса

- •§ 142. Нивелирование II класса

- •§ 143. Нивелирование III и IV классов

- •§ 144. Особенности точного и высокоточного нивелирования при наблюдениях за деформациями

- •§ 145. Высокоточные и точные угловые измерения

- •§ 146. Высокоточные и точные измерения в схемах микротриангуляции, микротрилатерации и короткобазисной полигонометрии

- •Глава 16. Уравнивание геодезических построений

- •§ 147. Основные задачи уравнительных вычислений

- •§ 148. Метод наименьших квадратов

- •§ 149. Классификация основных способов уравнивания

- •§ 150. Основные геометрические условия, возникающие в построениях

- •150.1. Условие фигуры

- •150.2. Условие горизонта

- •150.3. Условие суммы углов

- •150.4. Условие дирекционных углов

- •150.5. Условие сторон

- •150.6. Условие полюса

- •150.7. Условие координат

- •§ 151. Методы решения систем линейных нормальных уравнений

- •151.1. Способ последовательной подстановки

- •151.2. Способ матричных преобразований

- •151.3. Решение систем линейных уравнений по алгоритму Гаусса

- •151.4. Способ краковянов

- •§ 152. Коррелатный способ уравнивания

- •§ 153. Примеры коррелатного способа уравнивания

- •153.1. Уравнивание углов в полигоне

- •153.2. Уравнивание системы нивелирных ходов с несколькими узловыми точками

- •153.3. Уравнивание полигонометрического хода

- •153.4. Уравнивание системы полигонометрических ходов с двумя узловыми точками

- •153.5. Уравнивание триангуляции

- •153.6. Уравнивание триангуляции по условию координат

- •§ 154. Параметрический способ уравнивания

- •§ 155. Примеры параметрического способа уравнивания

- •155.1. Уравнивание углов в полигоне

- •155.2. Уравнивание системы нивелирных ходов с несколькими узловыми точками

- •155.3. Уравнивание полигонометрического хода

- •155.4. Уравнивание системы полигонометрических ходов с двумя узловыми точками

- •155.5. Уравнивание направлений в триангуляции

- •§ 156. Способ раздельного уравнивания

- •156.1. Уравнивание полигонометрического хода

- •156.2. Система полигонометрических ходов с одной узловой точкой

- •156.3. Система нивелирных ходов с одной узловой точкой

- •§ 157. Способ эквивалентной замены

- •§ 158. Способ полигонов В.В.Попова

- •§ 159. Способ последовательных приближений

- •§ 160. Оценка точности уравненных элементов и их функций

- •160.1. Общие положения

- •160.2. Оценка точности при уравнивании коррелатным способом

- •160.3. Оценка точности при уравнивании параметрическим способом

- •Предметный указатель

- •Список литературы

- •Оглавление

Глава 6 ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ

Вопросы, изложенные в настоящей главе, по мнению авторов, являются весьма важными, поэтому данный раздел выделен в отдельную главу.

Здесь будут рассмотрены лишь некоторые особенности конструкции геодезических оптико-электронных приборов, области их применения, указаны технические характеристики нескольких типов прибо-ров. Более подробную информацию по указанным вопросам сейчас легко найти в Internet.

§56. Общие замечания

Внастоящее время геодезическая и маркшейдерская службы в строительстве промышленных зданий, инженерных сооружений, проектировании

ипроведении горных выработок, при выполнении топографических съемок и решении специальных инженерных задач со своими традиционными методами и инструментами не всегда соотвествуют уровню механизации строительства (при проектировании и геодезическом и маркшейдерском контроле). Здесь имеется в виду, что к традиционным геодезическим инструментам и методам пока мы относим оптические приборы различных конструкций, а также специфическую камеральную обработку полевых результатов измерений и графическую подготовку отчетной документации. К сожалению, наша отечественная промышленность (приборостроение) не обеспечивает в полной мере наши потребности в геодезических приборах нового поколения. Нельзя сказать, что в этом направлении не предпринималось никаких шагов. Вы-пускались и выпускаются оптико-электронные приборы (теодолиты, тахео-метры, светодальномеры, нивелиры, лазерные приборы и др.). Многие из них нашли широкое применение в геодезическом и маркшейдерском произ-водстве. Речь идет о массовом применении оптико-электронных приборов нового поколения, значительно облегчающих полевые измерения

ипракти-чески исключающих камеральные работы, в том числе и графические. Имеются приборы, которые позволяют после грубой первичной установки полностью автоматически измерять направления (углы) и расстояния.

Современный рынок геодезических приборов представлен в большинстве своем зарубежными образцами различного назначения и точности. При их сравнительно высокой стоимости не все геодезические и маркшейдерские службы на предприятиях имеют возможность приобрести такое оборудование.

Совершенствование геодезических приборов нового поколения идет такими высокими темпами, что через 10-15 лет, а то и менее, на смену современным оптико-электронным приборам придут новые приборы, с большими возможностями автоматизации полевых и камеральных работ. Так, как это

145

случилось за короткий срок в области электронно-вычислительной техники, телекоммуникаций и мн.др. Все эти превращения произошли на глазах нашего, старшего поколения. Не будет ошибкой сказать, что в вашем представлении, студентов и молодых специалистов, телевизоры были всегда, калькуляторы – тоже, и в космос человек полетел исторически давно, а не 4045 лет назад. Это естественно для человека. И о приборах нового поколения, о части из которых будет рассказано ниже, через 10-15 лет будут говорить как о давно прошедшем времени.

§ 57. Краткие сведения о лазерных источниках излучения

Лазер в переводе с английского означает «усиление света за счет вынужденного излучения».

В основу действия лазера положено усиление электромагнитных колебаний при помощи вынужденного излучения атомов и молекул какого-либо вещества. Вследствие волновых свойств электронов, их движение вокруг ядра происходит не по орбитам, а в некоторой области, в которой наиболее вероятным местом является орбита определенного радиуса. Движущийся вокруг ядра электрон обладает определенной энергией (квантовым числом), величина которой определяется дискретными значениями.

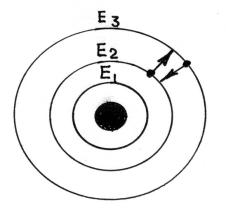

Обозначим условно энергетическое состояние электронов, находящихся на разных орбитах (рис. 6.1). Еi – потенциальная энергия электрона, находящегося на орбите i. Чем дальше орбита от ядра, тем больше потенциальная энергия электрона, населяющего эту орбиту. В основном, нормальном состоянии электроны распределяются по орбитам так, чтобы атом обладал наименьшей из всех возможных энергией Ео. Это значит, что ближние к ядру орбиты заполняются электронами полностью, до предела, а незаполненными могут быть только дальние орбиты. При воздействии на атом электромагнит-

ного излучения (нагревании, облучении светом, бомбардировании потоком элементарных частиц и т.п.) атом возбуждается, его электроны переходят на более высокие орбиты, и энергетическое состояние может быть записано в виде Ео' > Ео. Возбужденных состояний атома может быть несколько, и время пребывания атома в таком состоянии ограничено. Например, для водорода оно составляет около 10-8 с. При переходе атома

из состояния Еm в состояние Еn происходит выделение или поглощение энергии на частоте

ν = |

Еm − En |

, |

(6.1) |

|

h |

||||

|

|

|

146

где h – постоянная Планка. При Еm случае – поглощается. Каждому спектральная линия с длиной волны

› En энергия выделяется, а в обратном переходу соответствует определенная

λ = |

с |

, |

(6.2) |

ν |

где с – скорость света.

Если процесс перехода атомов вещества в другое энергетическое состояние является самопроизвольным (хаотичным), то спектр излучения получается широкополосным (как излучение Солнца).

В лазерах создается вынужденное (индуцированное) излучение под воздействием внешнего электромагнитного излучения. При этом атомы вещества излучают энергию согласованно, с одинаковой частотой (длиной волны). Такое излучение называют когерентным. Когерентное излучение характеризуется, кроме того, одинаковой фазой, поляризацией и направленностью.

Для того, чтобы получить вынужденное когерентное излучение необходимо выполнить следующие условия.

Условие 1. Условие резонанса, которое подразумевает совпадение частоты волны, вызывающей индуцированное излучение, с одной из частот энергетического спектра активного (рабочего) вещества.

Условие 2. Оно связано с переводом электронов с нижних заселенных уровней на более высокие «разрешенные» уровни. Для осуществления генерации излучения необходимо, чтобы верхний уровень был заселен больше, чем нижние. Это достигается за счет т.н. накачки, т.е. непрерывного подведения электромагнитной энергии извне.

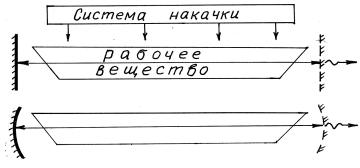

Для управления индуцированным излучением необходимо, чтобы часть излучаемой световой энергии все время оставалась внутри рабочего вещества, что позволит дополнительно вынуждать к индуцированному излучению все больше и больше атомов. Эта задача решается с помощью оптических резонаторов (рис. 6.2), представляющих собой плоские или сферические зеркала. Рабочее вещество помещается между зеркалами. Одно из зеркал полупрозрачное, что позволяет части энергии выходить из системы, а другую часть – возвращать внутрь для возбуждения других атомов. В резонаторе при его настройке возникает стоячее световое поле, если в промежутке L укладывается целое число волн рабочей частоты.

Излучение лазеров отличается от обычных источников света, например, лампы накаливания, высокой интенсивностью, монохроматичностью, направленностью и спектральной плотностью мощности. Степень монохроматичности определяется соотношением

147

М = |

λ |

, |

(6.3) |

|

λ О

где λ = 0,5(λ MAX − λ MIN ) − полуширина полосы излучения с центром λ О . Рабочие (активные) вещества могут быть газообразными и твердотель-

ными. В газовых лазерах используют смеси гелий-неон (He-Ne) в соотношении 5:1. В твердотельных лазерах в качестве рабочего вещества используют искусственные кристаллы рубина, изумруда, германия. В полупроводниковых лазерах – арсенид галлия.

Газовые He-Ne лазеры излучают на длине волны λ О = 0,6328 мкм. Их КПД составляет от 0,1 до 0,01%, выходная мощность от 0,1 до 0,001 Вт. Срок службы – 10000 часов непрерывной работы.

Рубиновый лазер излучает на длине волны λ О = 0,6943 мкм. Формируются световые импульсы с длительностью 10-3с. На основе рубиновых лазеров создано много светодальномеров, точность которых составляет 5-10 мм при дальности действия 10 км.

КПД полупроводниковых лазеров может быть весьма высоким, близким к 100%, но в современных конструкциях он пока достигает немногим более 50%. Выходная мощность полупроводниковых лазеров до 10 Вт при температуре рабочего вещества жидкого азота. При комнатной температуре мощность излучения сравнима с мощностью излучения газовых лазеров.

Большое значение имеет расходимость светового пучка (угловая расходимость). Она зависит от качественных характеристик резонатора, от количества колебаний в резонаторе. У газовых лазеров расходимость светового пучка достигает 5'-10', у твердотельных – до 15о – 20о. Расходимость определяет плотность энергии в световом пучке. При меньшей расходимости (при тех же выходных характеристиках) плотность энергии будет больше.

§ 58. Электромагнитные дальномеры

Электромагнитные дальномеры – это устройства для измерения расстояний по времени распространения электромагнитных волн между конечными точками линии. При этом предполагается, что скорость распространения электромагнитных колебаний в момент измерений известна и постоянна.

Для определения скорости распространения электромагнитных волн в атмосфере используют формулу

V = |

c |

= |

|

c |

|

, |

(6.4) |

n |

|

|

|

||||

μ ε |

где n – показатель преломления атмосферы на пути электромагнитного излучения, который зависит от магнитной проницаемости μ и диэлектрической постоянной ε . В свою очередь, значения μ и ε зависят от плотности возду-ха и частоты использованных колебаний. При качественном учете метеоусло-вий остаточная погрешность в определении расстояния составляет 1:500000.

148

При измерении коротких расстояний (до 1-2 км) точность измерений определяется, в основном, погрешностями измерения времени нахождения светового пучка в пути, при расстояниях в десятки километров – погрешностями в определении показателя преломления воздуха. Скорость распространения электромагнитных колебаний в вакууме известна с высокой точностью (с = 299792458 м/с). Точность измерения времени в настоящее время составляет примерно 10-10с, что соответствует расстоянию в 1-2 см. Такие дальномеры относят к точным.

В зависимости от вида используемых электромагнитных колебаний дальномеры делят на свето- и радиодальномеры. В зависимости от характера излучения – на импульсные и фазовые.

Все электромагнитные дальномеры состоят из двух основных частей – приемопередатчика и отражателя, устанавливаемых в конечных точках линии.

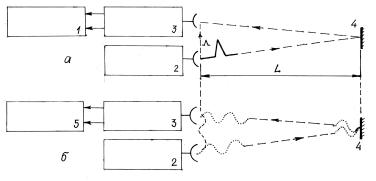

|

При импульсном спосо- |

|

|

бе измерения расстояний |

|

|

(рис. 6.3 а) передатчиком 2 |

|

|

генерируются импульсы, ко- |

|

|

торые направляются в сторо- |

|

|

ну отражателя 4. От отража- |

|

|

теля импульсы попадают на |

|

|

приемное устройство 3, ко- |

|

Рис. 6.3. Способы измерения расстояний: |

торое отправляет эту инфор- |

|

мацию в индикатор времени |

||

импульсный (а); фазовый (б) |

||

|

1, где регистрируется время |

начала посылки импульса и момент его прихода от отражателя. Таким образом, регистрируется время τ нахождения импульса в пути на двойном расстоянии. Импульсы излучаются через равные промежутки времени с высокой частотой.

Импульсные дальномеры имеют сравнительно невысокую точность (от 1,5 до 150 м), но обладают большой оперативностью, что целесообразно использовать для измерения расстояний до движущихся объектов. Наиболее точные импульсные дальномеры применяют в аэрофотосъемке для определения высоты фотографирования (точность измерений составляет 1,2 м в равнинной и до 2 м в горной местности).

Принципиальная схема фазового дальномера приведена на рис. 6.3 б. Передатчик 2 непрерывно излучает и направляет в сторону отражателя

электромагнитные колебания с частотой f. Часть сигнала ответвляется на фазометр 5 (опорный сигнал). После отражения на приемник 2, а затем – на фазометр, поступает отраженный сигнал:

ϕ ОП |

= 2π ft + ψ |

, |

(6.5) |

ϕ ОТР |

= 2π f (t − τ ) + ψ |

||

где ψ - начальная фаза колебаний при t = 0. |

|

|

|

Разность фаз этих колебаний |

, |

(6.6) |

|

ϕ = ϕ ОП − ϕ ОТР = 2π fτ |

|||

149