- •Предисловие

- •Глава 1. Вводная часть

- •§ 1. Предмет и задачи геодезии

- •§ 2. Краткие исторические сведения

- •§ 3. Единицы измерений, применяемые в геодезии

- •§ 4. Фигура и размеры Земли

- •§ 5. Содержание курса и рекомендации по его изучению

- •Глава 2. Топографические карты и планы

- •§ 6. Влияние кривизны Земли на измеренные расстояния

- •§ 7. Краткие сведения о картографических проекциях

- •§ 8. Общие сведения о топографических картах и планах

- •§ 9. Система географических координат

- •§ 10. Равноугольная поперечно-цилиндрическая проекция Гаусса-Крюгера

- •§ 11. Разграфка и номенклатура топографических карт и планов

- •§ 12. Зональная система плоских прямоугольных координат Гаусса

- •§ 13. Перевычисление координат из зоны в зону

- •§ 14. Система высот

- •§ 15. Условные знаки топографических карт и планов

- •§ 16. Изображение рельефа на топографических картах и планах

- •§ 17. Ориентирование

- •§ 18. Решение некоторых задач с использованием топографической карты

- •18.1. Измерение расстояний

- •18.2. Определение географических и прямоугольных координат

- •18.3. Ориентирование линий

- •18.4. Ориентирование карты на местности

- •18.5. Определение высот точек

- •18.6. Построение профиля

- •18.7. Построение линии заданного уклона

- •18.9. Определение площадей на топографических картах и планах

- •§ 19. Виды измерений

- •§ 20. Классификация погрешностей измерений

- •§ 21. Свойства случайных погрешностей

- •§ 22. Среднее арифметическое

- •§ 23. Средняя квадратическая погрешность

- •§ 24. Средние квадратические погрешности функций измеренных величин

- •§ 25. Обработка ряда равноточных измерений одной величины

- •§ 26. Об учете систематических погрешностей в измерениях

- •§ 27. Средняя квадратическая погрешность двойных равноточных однородных измерений

- •§ 28. Понятие о весе результата измерения

- •§ 29. Средняя квадратическая погрешность единицы веса и арифметической середины

- •§ 30. Обработка ряда неравноточных измерений одной величины

- •Глава 4. Государственные геодезические сети

- •§ 31. Назначение Государственных геодезических сетей

- •§ 32. Классы геодезических сетей

- •§ 33. Методы построения Государственных геодезических сетей

- •§ 34. Закрепление пунктов геодезических сетей

- •§ 35. Оценка точности построения опорных геодезических сетей

- •§ 36. Оценка точности построения сетей триангуляции

- •§ 37. Оценка точности построения звена полигонометрии

- •§ 38. Оценка точности построения сетей трилатерации

- •Глава 5. Геодезические приборы

- •§ 39. Классификация геодезических приборов

- •§ 40. Теодолиты

- •§ 41. Зрительные трубы

- •§ 42. Уровни и компенсаторы наклона

- •§ 43. Устройство теодолита

- •§ 44. Установка теодолита в рабочее положение

- •§ 45. Измерение горизонтальных углов и углов наклона

- •45.1. Способ приемов

- •45.2. Способ повторений

- •45.3. Способ круговых приемов

- •45.4. Измерение углов наклона

- •§ 46. Поверки теодолитов

- •§ 47. Нивелиры

- •§ 48. Устройство нивелира

- •§ 49. Нивелирные рейки

- •§ 50. Установка нивелира в рабочее положение

- •§ 51. Измерение превышений

- •§ 52. Поверки нивелиров

- •§ 53. Приборы для линейных измерений

- •§ 54. Гироскопические приборы

- •§ 55. Приборы для поиска подземных коммуникаций

- •Глава 6. Оптико-электронные геодезические приборы

- •§ 56. Общие замечания

- •§ 57. Краткие сведения о лазерных источниках излучения

- •§ 58. Электромагнитные дальномеры

- •§ 59. Светодальномеры

- •§ 60. Интерферометры

- •§ 61. Угломерные приборы

- •§ 62. Электронные тахеометры

- •§ 63. Электронные нивелиры

- •§ 64. Лазерные приборы

- •Глава 7. Построение съемочного обоснования

- •§ 65. Назначение и виды теодолитных ходов

- •§ 66. Прямая и обратная геодезические задачи на плоскости

- •§ 67. Взаимосвязь дирекционных углов с измеренными на местности горизонтальными углами

- •§ 68. Привязка теодолитных ходов

- •68.1. Способ примыкания

- •68.2. Прямая угловая засечка

- •68.3. Линейная засечка

- •68.4. Обратная угловая засечка

- •68.5. Комбинированные засечки

- •68.6. Задача П.А.Ганзена

- •§ 69. Особые системы теодолитных ходов

- •§ 70. Снесение координат с вершины знака на землю

- •§ 71. Определение элементов приведения и редукции

- •§ 72. Привязка теодолитных ходов к стенным геодезическим знакам

- •§ 73. Спутниковые методы определения координат

- •§ 74. Организация полевых работ при построении съемочного обоснования

- •74.1. Рекогносцировка и закрепление точек съемочного обоснования

- •74.2. Подготовка абрисов горизонтальной съемки

- •74.3. Поверки теодолита и нивелира

- •74.4. Компарирование мерных приборов

- •74.5. Измерение длин линий

- •74.6. Измерение горизонтальных углов и углов наклона

- •§ 75. Вычисления в разомкнутом теодолитном ходе

- •75.1. Предварительные вычисления

- •75.2. Обработка результатов угловых измерений

- •75.3. Вычисление приращений координат и оценка точности хода

- •75.4. Рекомендации к поиску вероятных погрешностей в измерениях и вычислениях при обработке ведомости координат

- •75.5. Уравнивание приращений координат и вычисление координат точек хода

- •75.6. Обработка ведомости высот

- •§ 76. Вычисления в замкнутом теодолитном ходе

- •76.1. Оценка точности угловых измерений и вычисление дирекционных углов

- •76.2. Вычисление приращений координат и оценка точности хода

- •76.3. Уравнивание приращений координат и вычисление координат точек хода

- •76.4. Обработка ведомости высот

- •§ 77. Обработка диагонального хода

- •Глава 8. Топографические съемки

- •§ 78. Назначение и виды топографических съемок

- •§ 79. Понятие о цифровой модели местности

- •§ 80. Теодолитная съемка

- •§ 81. Тахеометрическая съемка

- •§ 82. Составление плана местности по результатам топографической съемки

- •82.2. Нанесение на план точек съемочного обоснования

- •82.3. Нанесение на план результатов тахеометрической съемки

- •82.4. Рисовка рельефа и ситуации

- •82.5. Построение на плане ситуации по результатам теодолитной съемки

- •Глава 9. Нивелирные работы

- •§ 83. Способы и методы нивелирования

- •§ 84. Способы геометрического нивелирования

- •§ 85. Основные источники погрешностей геометрического нивелирования

- •§ 86. Техническое нивелирование

- •§ 87. Трассирование

- •§ 88. Расчет и разбивка главных точек кривых на трассе

- •§ 89. Нивелирование поперечных профилей

- •§ 90. Обработка результатов нивелирования трассы

- •§ 91. Построение профиля трассы

- •§ 92. Построение проектной линии

- •§ 93. Построение поперечного профиля и проектного полотна дороги

- •§ 94. Нивелирование площадей

- •Глава 10. Геодезические разбивочные работы

- •§ 95. Назначение и организация разбивочных работ

- •§ 96. Построение на местности проектного горизонтального угла

- •§ 97. Построение на местности проектного расстояния

- •§ 99. Способы разбивочных работ

- •§ 100. Расчет разбивочных элементов

- •§ 101. Разбивочные работы при трассировании

- •§ 102. Разбивка фундаментов инженерных сооружений

- •§ 103. Оценка точности разбивочных работ

- •Глава 11. Геодезические работы в строительстве

- •§ 104. Общие положения

- •§ 105. Краткие сведения об объектах строительства

- •§ 106. Геодезические работы при строительстве промышленных сооружений

- •§ 107. Геодезические работы при строительстве гражданских зданий

- •§ 108. Геодезические работы при строительстве дорог и мостовых сооружений

- •§ 109. Геодезические работы при планировании и застройке населенных пунктов

- •§ 110. Геодезические работы при строительстве подземных коммуникаций

- •§ 111. Геодезические работы при строительстве гидротехнических сооружений

- •Глава 12. Геодезические работы в подземном строительстве

- •§ 115. Горизонтальная соединительная съемка

- •115.2. Горизонтальная соединительная съемка через один шахтный ствол

- •§ 116. Вертикальная соединительная съемка

- •§ 117. Подземная горизонтальная съемка

- •§ 118. Подземная вертикальная съемка

- •§ 119. Геодезические разбивочные работы в подземном строительстве

- •§ 120. Задачи и содержание топографо-геодезических работ

- •§ 121. Точность геодезических работ

- •§ 122. Создание топографических карт и планов

- •§ 123. Разбивка геодезических сеток и профильных линий

- •§ 124. Разбивочные работы при проведении геологической разведки

- •§ 126. Виды деформаций инженерных сооружений

- •§ 127. Задачи наблюдений и организация работ

- •§ 128. Геодезические знаки и их конструкции

- •§ 129. Размещение геодезических знаков на инженерных сооружениях

- •§ 130. Точность измерения деформаций

- •§ 131. Периодичность наблюдений

- •§ 132. Наблюдения за вертикальными перемещениями

- •§ 133. Наблюдения за горизонтальными смещениями

- •§ 134. Наблюдения за кренами

- •§ 135. Наблюдения за деформациями земной поверхности

- •§ 136. Разработка методики наблюдений

- •§ 137. Обработка и анализ результатов наблюдений

- •Глава 15. Особенности точных и высокоточных измерений

- •§ 138. Основные группы погрешностей измерений

- •§ 139. Учет влияния рефракции атмосферы

- •§ 140. Высокоточное и точное геометрическое нивелирование

- •§ 141. Нивелирование I класса

- •§ 142. Нивелирование II класса

- •§ 143. Нивелирование III и IV классов

- •§ 144. Особенности точного и высокоточного нивелирования при наблюдениях за деформациями

- •§ 145. Высокоточные и точные угловые измерения

- •§ 146. Высокоточные и точные измерения в схемах микротриангуляции, микротрилатерации и короткобазисной полигонометрии

- •Глава 16. Уравнивание геодезических построений

- •§ 147. Основные задачи уравнительных вычислений

- •§ 148. Метод наименьших квадратов

- •§ 149. Классификация основных способов уравнивания

- •§ 150. Основные геометрические условия, возникающие в построениях

- •150.1. Условие фигуры

- •150.2. Условие горизонта

- •150.3. Условие суммы углов

- •150.4. Условие дирекционных углов

- •150.5. Условие сторон

- •150.6. Условие полюса

- •150.7. Условие координат

- •§ 151. Методы решения систем линейных нормальных уравнений

- •151.1. Способ последовательной подстановки

- •151.2. Способ матричных преобразований

- •151.3. Решение систем линейных уравнений по алгоритму Гаусса

- •151.4. Способ краковянов

- •§ 152. Коррелатный способ уравнивания

- •§ 153. Примеры коррелатного способа уравнивания

- •153.1. Уравнивание углов в полигоне

- •153.2. Уравнивание системы нивелирных ходов с несколькими узловыми точками

- •153.3. Уравнивание полигонометрического хода

- •153.4. Уравнивание системы полигонометрических ходов с двумя узловыми точками

- •153.5. Уравнивание триангуляции

- •153.6. Уравнивание триангуляции по условию координат

- •§ 154. Параметрический способ уравнивания

- •§ 155. Примеры параметрического способа уравнивания

- •155.1. Уравнивание углов в полигоне

- •155.2. Уравнивание системы нивелирных ходов с несколькими узловыми точками

- •155.3. Уравнивание полигонометрического хода

- •155.4. Уравнивание системы полигонометрических ходов с двумя узловыми точками

- •155.5. Уравнивание направлений в триангуляции

- •§ 156. Способ раздельного уравнивания

- •156.1. Уравнивание полигонометрического хода

- •156.2. Система полигонометрических ходов с одной узловой точкой

- •156.3. Система нивелирных ходов с одной узловой точкой

- •§ 157. Способ эквивалентной замены

- •§ 158. Способ полигонов В.В.Попова

- •§ 159. Способ последовательных приближений

- •§ 160. Оценка точности уравненных элементов и их функций

- •160.1. Общие положения

- •160.2. Оценка точности при уравнивании коррелатным способом

- •160.3. Оценка точности при уравнивании параметрическим способом

- •Предметный указатель

- •Список литературы

- •Оглавление

Глава 1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

§ 1. Предмет и задачи геодезии

Геодезия как наука занимается изучением формы и размеров Земли в целом и отдельных ее частей.

Изучением общей формы и размеров Земли, а также ее отдельных частей, для которых необходимо учитывать кривизну Земли, исследованиями ее внешнего гравитационного поля занимается высшая геодезия, теоретическая геодезия. Кроме этого, к высшей геодезии относятся вопросы построения Государственных геодезических сетей, определение координат точек земной поверхности в единой системе координат, изучения вертикальных и горизонтальных движений земной коры, изучение фигур планет Солнечной системы, а также их гравитационных полей. Изучение малых участков, элементов физической поверхности и расположенных на ней объектов естественного и искусственного происхождения, а также способов отображения этой поверхности на плоскости, относятся к топографии. Инженерная геодезия, как часть топографии, изучает методы специальных геодезических работ, выполняемых при изыскании, строительстве и эксплуатации инженерных сооружений. Аэрофотосъемка и фотограмметрия в сочетании с аэрофототопографией и фототопографией позволяют разрабатывать методы создания топографических карт по фотографическим изображениям, полученным с летательных аппаратов или в результате наземной фототеодолитной съемки.

Геодезия использует результаты измерений, полученных при гравиметрической съемке, пользуется исследованиями космической геодезии,

астрономии, небесной механики. Расчетный аппарат геодезии базируется на знании высшей математики и математической статистики. Большая связь геодезии с геодезическим приборостроением, в основном и определяющем, чаще всего, точность измерений.

Изучение формы и размеров Земли является не только научной задачей. Данные исследований позволяют обеспечивать, кроме того, создание на поверхности Земли сети точек с известными координатами, что является весьма важным для топографии, картографии, а также для обороны страны.

§ 2. Краткие исторические сведения

Геодезия, наряду с геометрией и математикой, относится к древним наукам и практически является их современницей. У человека была не только потребность в счете или геометрических построениях на земной поверхности. Ему нужны были и карты на обширные территории, геодези-

5

ческие методы и приборы при строительстве храмов, дворцов, оросительных систем и каналов, например, таких, как канал между Нилом и Красным морем, построенный в 6 веке до н.э. Имеются сведения, что топографические работы проводились на территории современного Китая еще 10 веков назад, в Египте – за 4000 лет до н.в. В Вавилонии 4500 лет назад решали уравнения с двумя неизвестными, там же строили здания высотой почти 100 м. Примитивные картографические изображения местности на камнях, бересте, бивнях мамонта, обнаруженные археологами, имеют возраст в 15 тысяч лет. На рис. 1.1 приведено изображение рисунка местности, выполненное на бивне мамонта, обнаруженного при раскопках в Черкасской обл. На рисунке показаны четыре строения, которые впоследствии были найдены археологами. На рис. 1.2 – изображение морской акватории с островами (морская карта полинезийцев), представляющее собой плетение из прутиков, похожее на рельефную карту, на которой острова изображались раковинами улиток, а наиболее удобные для плавания маршруты – жилками пальмовых веток. На таких картах дополнительно указывались и основные океанические течения, места рыбной ловли.

Рис. 1.2. Морская карта полинезийцев

Рис. 1.1. Карта местности, выполненная на бивне мамонта

6

Первые карты Земли стали появляться еще в V в. до н.э., но они были весьма примитивными и не очень точными. Ориентирование по сторонам света не производилось. Подобная карта была составлена, например, Дикархом Мессинским (350 – 290 гг. до н.э.).

Попытки определения размеров Земли и производства измерений на земной поверхности известны у египтян еще 6 тысяч лет тому назад, а примерно 2230 лет назад Эратосфен (276 – 196 гг. до н.э.) впервые сравнительно точно для того времени определил размеры Земли. Радиус Земли по его определению в переводе в метрическую систему мер составил 6370 км (практически такую же величину, которая используется в настоящее время при грубых расчетах). Он же написал и первую книгу по геодезии, составил карты с параллелями и меридианами. Еще раньше Эратосфена Аристотель (384 – 322 гг. до н.э.), правда, без доказательства, в своем труде «О небе» привел размеры Земли. Но приоритет в этом отдают все-таки Эратосфену. Картой Земли Эратосфена пользовались до 100 г. н.в.

О методах выполнения геодезических работ и описание простейших с нашей точки зрения геодезических инструментов приведено в работе «Диоптрика» Герона Александрийского (род. ок. 155 г. до н.э.), и примерно в то же время александрийский астроном Гиппарх (180 – 125 гг.до н.э.) изобрел астролябию (дословно – «беру звезду»), ввел определение места точки на земной поверхности по долготе и широте.

Примерно такой инструмент приобрел в 1687 г. во Франции Петр I через своего посла князя Я.Ф.Долгорукова. Князь сообщил царевичу, что у него был украден инструмент, которым «можно брать дистанции или расстояния, не доходя до того места». Привезенный князем другой такой же инструмент и оказался астролябией.

Рис. 1.3. Карта Земли Птолемея

7

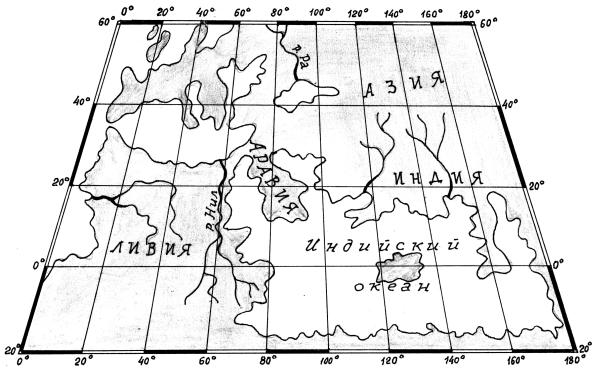

Метод проекций при составлении карт впервые применил Птолемей (87 – 165 гг.), он же ввел деление окружности на 360º (хотя такими вопросами занимались и халдейские жрецы, современники Пифагора; они определяли величину в 1о как угловой размер двух последовательных солнечных дисков). Картой Земли Птолемея (рис. 1.3) пользовались довольно долго. На этой карте Индийский океан изображен в виде огромного внутреннего моря, Африка простиралась вплоть до Антарктиды и имела соединение с Китаем, Скандинавский полуостров был изображен в виде острова по своим размерам даже меньше Ирландии, Азовское море изображалось весьма большим, его размеры на север доходили до половины Руси. На этой карте изображена река Волга (Ра) и Каспийское море, очертания которого далеки от действительных. Картой Птолемея пользовался Х.Колумб при поисках берегов Индии. Ошибки на карте Птолемея и привели в то время к открытию Америки.

Открытие и доказательство шарообразности Земли, равно как и достижения теоретической геодезии (да и не только геодезии), с древних времен и практически до конца средневековья были долгие столетия под запретом церкви.

Самые ранние датированные сведения о геодезических работах на территории России относятся к 996 году (Киевская Русь). По приказанию князя Глеба (старшего сына киевского князя Святослава Ярославовича) в 1068 году выполнено измерение расстояния по льду от Тамани до Керчи. Для измерений использовалась, вероятно, веревка. Геодезические работы на Руси проводились во времена Ивана Грозного, причем с использованием прообраза инструкции: «Книга, именуемая геометрия или землемерие радиусом и циркулем». В ней описывались способы измерений на местности, а также измерений недоступных мест. Большой вклад в развитие геодезии внесла созданная в начале 18 века Петром I «Школа математических и навигационных наук», основанный в 1822 году «Корпус военных топографов», в 1919 году – «Высшее Геодезическое Управление». Первые фотограмметрические съемки в России были выполнены в 1890 – 1899 гг. для изысканий при строительстве железной дороги. В 1986 году по снимкам была составлена карта на часть территории Новой Земли.

Можно сказать, что примерно с 1500 года геодезические работы и исследования в области геодезии занимают весьма важное место в науке и практике. Большой скачок в области приборостроения был сделан известным ученым Г.Галилеем (1564 – 1642 гг.), изготовившем в 1609 году зрительную трубу (телескоп). В 1611 году Кеплером (1571 – 1630 гг.) была создана зрительная труба с сеткой нитей, но первый теодолит появился только в 1730 году (Англия, Д.Сиссон). Первые нивелиры появились гораздо позже, в середине 19 века.

Совершенствование геодезических приборов позволило выполнять все более точные геодезические измерения с целью определения длины дуги меридиана в 1о на разных широтах (так называемые градусные измерения). Градусные измерения предпринимались в разное время и в разных частях

8

Земли: Эратосфен – на территории Ассуана; Посидоний (135 – 50 гг.до н.э.) – Александрия – остров Родос; арабы в 827 г. – на территории реки Тигр; Фернель (1497 – 1558 гг.) – недалеко от Парижа и мн. др. С 1816 по 1855 гг. под руководством русских ученых К.И.Теннера (1783 – 1860 гг.) и В.Я.Струве (1793 – 1864 гг.) была измерена дуга меридиана в 25о30´от Северного Ледовитого океана до берегов Дуная. Комплекс градусных измерений в течение 1700 – 1900 гг. позволил сравнительно точно определить параметры Земли (сфероида).

Для определения фигуры и размеров Земли необходимы были результаты градусных измерений на большой ее территории. Работы эти были весьма трудоемкими и часто даже опасными для исполнителей. Об этом очень подробно написал русский геодезист В.В.Витковский [6]. Например, во время работы Перуанской экспедиции, организованной в 1735 г. французской Академией Наук, работе мешали местные индейцы. Они нападали на геодезическую группу, уничтожали триангуляционные знаки. Во время одного из нападений был убит врач экспедиции. Несмотря на это, основные работы продолжались семь лет, а сама экспедиция закончилась через 17 лет, в 1752 г. Градусные измерения во Франции, проводимые в 1792 – 1798 гг., совпали с Французской Революцией. Деламбер, руководивший экспедицией, писал, что им всевозможными способами мешали в работе группы восставших с окрестных населенных пунктов. Они разбивали лампы, использовавшиеся на триангуляционных пунктах ночью, срывали с пунктов белые холсты (белое знамя было эмблемой Бурбонов), которые служили маяками. Чтобы в дальнейшем избежать народного гнева, пришлось в качестве маяков использовать революционный флаг – холст с белой, красной и синей полосами.

Развитие геодезии связано с разработкой методов измерений и обработки их результатов, разработкой новых геодезических приборов, обеспечивающих проведение геодезических работ различной точности, разработкой принципиально новой геодезической техники для обеспечения инженерногеодезических работ на уникальных инженерных сооружениях. Большую известность в области приборостроения имеют такие фирмы как «Вильд» (Швейцария), «Карл Цейсс» (Йена, Германия), «Соккиша» (Япония), «Оптон» (Германия), и др. До Великой Отечественной войны потребности нашей страны в геодезических приборах частично удовлетворялись за счет поставок из-за рубежа. Затем объем выпуска геодезических приборов внутри страны уже был достаточным для обеспечения всех геодезических предприятий. Основными производителями геодезических приборов были предприятия «Геодезия», «Геофизика», Ленинградское оптико-механическое объединение (ЛОМО), Уральский оптико-механический завод (г. Свердловск, ныне

– Екатеринбург), большой вклад в разработку геодезической техники внес Государственный оптический институт (ГОИ) и др.

В области обработки геодезической информации большой вклад внесли русские ученые А.П.Болотов, А.Н.Савич, В.В.Витковский, Ф.Н.Красовский, В.В.Данилов, В.В.Попов, Н.А.Урмаев, А.С.Чеботарев, М.С.Молоденский, П.С.Закатов, Ю.И.Маркузе, П.А.Гайдаев, А.И.Мазмишвили и др. В области инженерной геодезии следует отметить вклад П.М.Орлова, П.И.Шилова, А.В.Маслова, В.Д.Большакова, П.Н.Кузнецова, Г.П.Левчука, К.К.Ямбаева и др. Учеными и инженерами Н.О.Виллером, Р.Ю.Тиле, П.И.Шуровым, Б.Б.Голицыным, Ф.Н.Чернышовым, Ф.В.Дробышевым, А.С.Валуевым и

9