- •Предисловие

- •Глава 1. Вводная часть

- •§ 1. Предмет и задачи геодезии

- •§ 2. Краткие исторические сведения

- •§ 3. Единицы измерений, применяемые в геодезии

- •§ 4. Фигура и размеры Земли

- •§ 5. Содержание курса и рекомендации по его изучению

- •Глава 2. Топографические карты и планы

- •§ 6. Влияние кривизны Земли на измеренные расстояния

- •§ 7. Краткие сведения о картографических проекциях

- •§ 8. Общие сведения о топографических картах и планах

- •§ 9. Система географических координат

- •§ 10. Равноугольная поперечно-цилиндрическая проекция Гаусса-Крюгера

- •§ 11. Разграфка и номенклатура топографических карт и планов

- •§ 12. Зональная система плоских прямоугольных координат Гаусса

- •§ 13. Перевычисление координат из зоны в зону

- •§ 14. Система высот

- •§ 15. Условные знаки топографических карт и планов

- •§ 16. Изображение рельефа на топографических картах и планах

- •§ 17. Ориентирование

- •§ 18. Решение некоторых задач с использованием топографической карты

- •18.1. Измерение расстояний

- •18.2. Определение географических и прямоугольных координат

- •18.3. Ориентирование линий

- •18.4. Ориентирование карты на местности

- •18.5. Определение высот точек

- •18.6. Построение профиля

- •18.7. Построение линии заданного уклона

- •18.9. Определение площадей на топографических картах и планах

- •§ 19. Виды измерений

- •§ 20. Классификация погрешностей измерений

- •§ 21. Свойства случайных погрешностей

- •§ 22. Среднее арифметическое

- •§ 23. Средняя квадратическая погрешность

- •§ 24. Средние квадратические погрешности функций измеренных величин

- •§ 25. Обработка ряда равноточных измерений одной величины

- •§ 26. Об учете систематических погрешностей в измерениях

- •§ 27. Средняя квадратическая погрешность двойных равноточных однородных измерений

- •§ 28. Понятие о весе результата измерения

- •§ 29. Средняя квадратическая погрешность единицы веса и арифметической середины

- •§ 30. Обработка ряда неравноточных измерений одной величины

- •Глава 4. Государственные геодезические сети

- •§ 31. Назначение Государственных геодезических сетей

- •§ 32. Классы геодезических сетей

- •§ 33. Методы построения Государственных геодезических сетей

- •§ 34. Закрепление пунктов геодезических сетей

- •§ 35. Оценка точности построения опорных геодезических сетей

- •§ 36. Оценка точности построения сетей триангуляции

- •§ 37. Оценка точности построения звена полигонометрии

- •§ 38. Оценка точности построения сетей трилатерации

- •Глава 5. Геодезические приборы

- •§ 39. Классификация геодезических приборов

- •§ 40. Теодолиты

- •§ 41. Зрительные трубы

- •§ 42. Уровни и компенсаторы наклона

- •§ 43. Устройство теодолита

- •§ 44. Установка теодолита в рабочее положение

- •§ 45. Измерение горизонтальных углов и углов наклона

- •45.1. Способ приемов

- •45.2. Способ повторений

- •45.3. Способ круговых приемов

- •45.4. Измерение углов наклона

- •§ 46. Поверки теодолитов

- •§ 47. Нивелиры

- •§ 48. Устройство нивелира

- •§ 49. Нивелирные рейки

- •§ 50. Установка нивелира в рабочее положение

- •§ 51. Измерение превышений

- •§ 52. Поверки нивелиров

- •§ 53. Приборы для линейных измерений

- •§ 54. Гироскопические приборы

- •§ 55. Приборы для поиска подземных коммуникаций

- •Глава 6. Оптико-электронные геодезические приборы

- •§ 56. Общие замечания

- •§ 57. Краткие сведения о лазерных источниках излучения

- •§ 58. Электромагнитные дальномеры

- •§ 59. Светодальномеры

- •§ 60. Интерферометры

- •§ 61. Угломерные приборы

- •§ 62. Электронные тахеометры

- •§ 63. Электронные нивелиры

- •§ 64. Лазерные приборы

- •Глава 7. Построение съемочного обоснования

- •§ 65. Назначение и виды теодолитных ходов

- •§ 66. Прямая и обратная геодезические задачи на плоскости

- •§ 67. Взаимосвязь дирекционных углов с измеренными на местности горизонтальными углами

- •§ 68. Привязка теодолитных ходов

- •68.1. Способ примыкания

- •68.2. Прямая угловая засечка

- •68.3. Линейная засечка

- •68.4. Обратная угловая засечка

- •68.5. Комбинированные засечки

- •68.6. Задача П.А.Ганзена

- •§ 69. Особые системы теодолитных ходов

- •§ 70. Снесение координат с вершины знака на землю

- •§ 71. Определение элементов приведения и редукции

- •§ 72. Привязка теодолитных ходов к стенным геодезическим знакам

- •§ 73. Спутниковые методы определения координат

- •§ 74. Организация полевых работ при построении съемочного обоснования

- •74.1. Рекогносцировка и закрепление точек съемочного обоснования

- •74.2. Подготовка абрисов горизонтальной съемки

- •74.3. Поверки теодолита и нивелира

- •74.4. Компарирование мерных приборов

- •74.5. Измерение длин линий

- •74.6. Измерение горизонтальных углов и углов наклона

- •§ 75. Вычисления в разомкнутом теодолитном ходе

- •75.1. Предварительные вычисления

- •75.2. Обработка результатов угловых измерений

- •75.3. Вычисление приращений координат и оценка точности хода

- •75.4. Рекомендации к поиску вероятных погрешностей в измерениях и вычислениях при обработке ведомости координат

- •75.5. Уравнивание приращений координат и вычисление координат точек хода

- •75.6. Обработка ведомости высот

- •§ 76. Вычисления в замкнутом теодолитном ходе

- •76.1. Оценка точности угловых измерений и вычисление дирекционных углов

- •76.2. Вычисление приращений координат и оценка точности хода

- •76.3. Уравнивание приращений координат и вычисление координат точек хода

- •76.4. Обработка ведомости высот

- •§ 77. Обработка диагонального хода

- •Глава 8. Топографические съемки

- •§ 78. Назначение и виды топографических съемок

- •§ 79. Понятие о цифровой модели местности

- •§ 80. Теодолитная съемка

- •§ 81. Тахеометрическая съемка

- •§ 82. Составление плана местности по результатам топографической съемки

- •82.2. Нанесение на план точек съемочного обоснования

- •82.3. Нанесение на план результатов тахеометрической съемки

- •82.4. Рисовка рельефа и ситуации

- •82.5. Построение на плане ситуации по результатам теодолитной съемки

- •Глава 9. Нивелирные работы

- •§ 83. Способы и методы нивелирования

- •§ 84. Способы геометрического нивелирования

- •§ 85. Основные источники погрешностей геометрического нивелирования

- •§ 86. Техническое нивелирование

- •§ 87. Трассирование

- •§ 88. Расчет и разбивка главных точек кривых на трассе

- •§ 89. Нивелирование поперечных профилей

- •§ 90. Обработка результатов нивелирования трассы

- •§ 91. Построение профиля трассы

- •§ 92. Построение проектной линии

- •§ 93. Построение поперечного профиля и проектного полотна дороги

- •§ 94. Нивелирование площадей

- •Глава 10. Геодезические разбивочные работы

- •§ 95. Назначение и организация разбивочных работ

- •§ 96. Построение на местности проектного горизонтального угла

- •§ 97. Построение на местности проектного расстояния

- •§ 99. Способы разбивочных работ

- •§ 100. Расчет разбивочных элементов

- •§ 101. Разбивочные работы при трассировании

- •§ 102. Разбивка фундаментов инженерных сооружений

- •§ 103. Оценка точности разбивочных работ

- •Глава 11. Геодезические работы в строительстве

- •§ 104. Общие положения

- •§ 105. Краткие сведения об объектах строительства

- •§ 106. Геодезические работы при строительстве промышленных сооружений

- •§ 107. Геодезические работы при строительстве гражданских зданий

- •§ 108. Геодезические работы при строительстве дорог и мостовых сооружений

- •§ 109. Геодезические работы при планировании и застройке населенных пунктов

- •§ 110. Геодезические работы при строительстве подземных коммуникаций

- •§ 111. Геодезические работы при строительстве гидротехнических сооружений

- •Глава 12. Геодезические работы в подземном строительстве

- •§ 115. Горизонтальная соединительная съемка

- •115.2. Горизонтальная соединительная съемка через один шахтный ствол

- •§ 116. Вертикальная соединительная съемка

- •§ 117. Подземная горизонтальная съемка

- •§ 118. Подземная вертикальная съемка

- •§ 119. Геодезические разбивочные работы в подземном строительстве

- •§ 120. Задачи и содержание топографо-геодезических работ

- •§ 121. Точность геодезических работ

- •§ 122. Создание топографических карт и планов

- •§ 123. Разбивка геодезических сеток и профильных линий

- •§ 124. Разбивочные работы при проведении геологической разведки

- •§ 126. Виды деформаций инженерных сооружений

- •§ 127. Задачи наблюдений и организация работ

- •§ 128. Геодезические знаки и их конструкции

- •§ 129. Размещение геодезических знаков на инженерных сооружениях

- •§ 130. Точность измерения деформаций

- •§ 131. Периодичность наблюдений

- •§ 132. Наблюдения за вертикальными перемещениями

- •§ 133. Наблюдения за горизонтальными смещениями

- •§ 134. Наблюдения за кренами

- •§ 135. Наблюдения за деформациями земной поверхности

- •§ 136. Разработка методики наблюдений

- •§ 137. Обработка и анализ результатов наблюдений

- •Глава 15. Особенности точных и высокоточных измерений

- •§ 138. Основные группы погрешностей измерений

- •§ 139. Учет влияния рефракции атмосферы

- •§ 140. Высокоточное и точное геометрическое нивелирование

- •§ 141. Нивелирование I класса

- •§ 142. Нивелирование II класса

- •§ 143. Нивелирование III и IV классов

- •§ 144. Особенности точного и высокоточного нивелирования при наблюдениях за деформациями

- •§ 145. Высокоточные и точные угловые измерения

- •§ 146. Высокоточные и точные измерения в схемах микротриангуляции, микротрилатерации и короткобазисной полигонометрии

- •Глава 16. Уравнивание геодезических построений

- •§ 147. Основные задачи уравнительных вычислений

- •§ 148. Метод наименьших квадратов

- •§ 149. Классификация основных способов уравнивания

- •§ 150. Основные геометрические условия, возникающие в построениях

- •150.1. Условие фигуры

- •150.2. Условие горизонта

- •150.3. Условие суммы углов

- •150.4. Условие дирекционных углов

- •150.5. Условие сторон

- •150.6. Условие полюса

- •150.7. Условие координат

- •§ 151. Методы решения систем линейных нормальных уравнений

- •151.1. Способ последовательной подстановки

- •151.2. Способ матричных преобразований

- •151.3. Решение систем линейных уравнений по алгоритму Гаусса

- •151.4. Способ краковянов

- •§ 152. Коррелатный способ уравнивания

- •§ 153. Примеры коррелатного способа уравнивания

- •153.1. Уравнивание углов в полигоне

- •153.2. Уравнивание системы нивелирных ходов с несколькими узловыми точками

- •153.3. Уравнивание полигонометрического хода

- •153.4. Уравнивание системы полигонометрических ходов с двумя узловыми точками

- •153.5. Уравнивание триангуляции

- •153.6. Уравнивание триангуляции по условию координат

- •§ 154. Параметрический способ уравнивания

- •§ 155. Примеры параметрического способа уравнивания

- •155.1. Уравнивание углов в полигоне

- •155.2. Уравнивание системы нивелирных ходов с несколькими узловыми точками

- •155.3. Уравнивание полигонометрического хода

- •155.4. Уравнивание системы полигонометрических ходов с двумя узловыми точками

- •155.5. Уравнивание направлений в триангуляции

- •§ 156. Способ раздельного уравнивания

- •156.1. Уравнивание полигонометрического хода

- •156.2. Система полигонометрических ходов с одной узловой точкой

- •156.3. Система нивелирных ходов с одной узловой точкой

- •§ 157. Способ эквивалентной замены

- •§ 158. Способ полигонов В.В.Попова

- •§ 159. Способ последовательных приближений

- •§ 160. Оценка точности уравненных элементов и их функций

- •160.1. Общие положения

- •160.2. Оценка точности при уравнивании коррелатным способом

- •160.3. Оценка точности при уравнивании параметрическим способом

- •Предметный указатель

- •Список литературы

- •Оглавление

Глава 4 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ СЕТИ

§ 31. Назначение Государственных геодезических сетей

Геодезическая сеть – это система закрепленных на местности точек, положение которых с той или иной степенью точности определено в единой системе координат и высот.

По территориальному признаку геодезические сети подразделяются на глобальные (общеземные), национальные (государственные), сети сгущения и местные сети.

Глобальная государственная сеть создается методами космической геодезии по наблюдениям за искусственными спутниками Земли (ИСЗ). Эту сеть используют для решения научных и научно-технических задач высшей геодезии, астрономии, геодинамики (изучение фигуры и внешнего гравитационного поля Земли; уточнение фундаментальных геодезических постоянных; определение движения (прецессии и нутации) полюсов Земли; изучение горизонтальных и вертикальных перемещений литосферных плит земной коры; определение положения референц-эллипсоидов, применяющихся в других странах и др.).

К национальным геодезическим сетям относятся: Государственная геодезическая сеть (плановая), Государственная нивелирная сеть (высотная), Государственная гравиметрическая сеть.

Государственная геодезическая сеть (ГГС) предусматривает определение взаимного положения геодезических пунктов в плановом отношении на применяемой в стране поверхности относимости (поверхности референцэллипсоида). Высоты плановой сети определяют со сравнительно небольшой точностью.

Государственная нивелирная сеть служит для определения высот пунктов относительно поверхности квазигеоида. Плановое положение пунктов нивелирной сети на поверхности относимости определяется с невысокой точностью.

В некоторых случаях используют совмещенные пункты. Тогда их плановые и высотные координаты определяют с соответствующей точностью.

Государственная гравиметрическая сеть используется для определения ускорений силы тяжести в исходных или заданных пунктах. При этом пункты гравиметрической сети на местности не закрепляются, а необходимые наблюдения выполняют непосредственно на пунктах плановой и высотной сетей.

С помощью Государственных геодезических сетей решают следующие основные задачи:

-детальное изучение фигуры и гравитационного поля Земли в динамике

впределах территории государства (страны);

-создание единой системы координат и высот для всей территории государства;

84

-картографирование территории государства в единой системе координат и высот с использованием единых принципов проектирования поверхности относимости на плоскость;

-научные и научно-технические проблемы для хозяйства страны и ее обороны.

По методам и специфике построения Государственные геодезические сети указанных выше трех видов строятся раздельно, но они между собой тесно взаимосвязаны, дополняют друг друга, и часто их пункты обобщаются (совмещаются).

Сети сгущения создаются на территориях, которые предназначены для хозяйственного освоения: проектируемые, строящиеся и эксплуатируемые предприятия, в том числе и предприятия горной промышленности (шахты, разведуемые месторождения, карьеры, рудники и т.п.).

Местные геодезические сети предназначены для решения сложных научных и научно-технических задач на локальных участках местности, либо особых объектах, например, в сейсмоактивных районах для наблюдений за сдвижениями земной поверхности и сооружений на ней, при строительстве и эксплуатации гидротехнических сооружений, ускорителей частиц, атомных электростанций, мощных радиотелескопов, телевизионных башен и др.

Дальнейшим развитием сетей сгущения являются сети съемочного обоснования, предназначенные для обеспечения топографических съемок заданного масштаба. Съемочные сети создают в виде теодолитных и тахеометрических ходов и их сочетаний, построением треугольников, геодезических четырехугольников, вставок в угол и центральных систем.

§ 32. Классы геодезических сетей

Государственная геодезическая плановая и высотная сети делятся соответственно на сети 1, 2, 3 и 4 класса и I, II, III и IV класса. Самым высоким по точности является 1 (I) класс.

В плановой сети классы различаются по точности измерения горизонтальных углов и расстояний, в высотной сети – точностью передачи высоты с пункта на пункт. В табл. 4.1 приведены значения допустимых погрешностей в плановых и высотных сетях, определяемые современными руководствами и инструкциями.

Сети сгущения подразделяются на аналитические сети 1-го и 2-го разрядов и полигонометрические сети 1-го и 2-го разрядов (табл. 4.2).

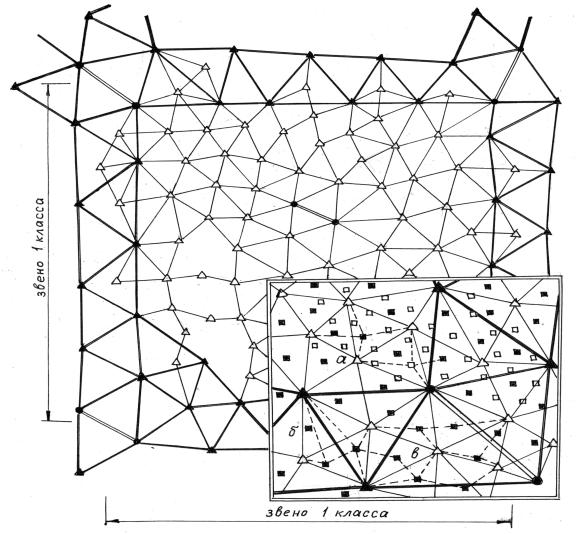

Аналитические сети (рис. 4.1) представляют собой цепочки треугольников, либо сплошные сети триангуляции и трилатерации, а также отдельные точки, получаемые засечками с пунктов государственной сети. Для сети 2-го разряда могут быть использованы и пункты 1-го разряда.

Полигонометрические сети представляют собой одиночные ходы, либо системы ходов, проложенных между пунктами высших разрядов или классов. При этом могут быть построены одиночные полигонометрические

85

|

|

|

|

|

|

|

|

Таблица 4.1 |

Класс |

|

Плановая сеть |

|

|

Высотная сеть |

|||

сети |

Длина |

Средняя |

Относительная |

Средняя квадратическая |

||||

|

стороны, |

квадратическая |

погрешность |

погрешность передачи высоты на |

||||

|

км |

погрешность |

|

|

1 км двойного хода, мм |

|||

|

|

измерения угла, |

измерения |

случайная |

систематическая |

|||

|

|

сек. |

выходной стороны |

|

|

|

||

1(I) |

20 – 25 |

0,7 |

|

1:400000 |

0,5 |

0,5 |

||

2(II) |

7 – 20 |

1,0 |

|

1:300000 |

5 |

|

L |

- |

3(III) |

5 – 8 |

1,5 |

|

1:200000 |

10 |

|

L |

- |

4(IV) |

2 - 5 |

2,0 |

|

1:200000 |

20 |

|

L |

- |

|

|

|

|

|

|

|

|

Таблица 4.2 |

Характеристика сети |

|

Аналитическая сеть |

|

Полигонометрия |

||||

|

|

|

|

1 разряд |

2 разряд |

1 разряд |

2 разряд |

|

Длины сторон, км |

|

0,5 - 5 |

0,25 - 3 |

0,12-0,60 |

|

|||

Предельная длина хода, км |

|

- |

- |

|

5 |

3 |

||

Углы в треугольниках: |

|

Не менее |

Не менее |

|

- |

- |

||

- в сплошной сети |

|

20о |

20о |

|

|

|

||

- в цепочке |

|

|

30о |

30о |

|

|

|

|

Средняя квадратическая погреш- |

(5") |

(10") |

|

5" |

10" |

|||

ность измерения горизонтального угла |

|

|

|

|

|

|

||

Угловые невязки в треугольниках |

|

20" |

40" |

|

- |

- |

||

Относительная погрешность изме- |

1:50000 |

1:25000 |

|

1:10000 |

1:5000 |

|||

рения сторон |

|

|

|

|

|

|

|

|

Относительная невязка хода |

|

- |

- |

|

1:10000 |

1:5000 |

||

ходы, системы полигонометрических ходов с одной или несколькими узловыми точками, системы ходов в виде полигонов и др.

§ 33. Методы построения Государственных геодезических сетей

Основными методами создания плановых геодезических сетей являются методы триангуляции, трилатерации и полигонометрии.

Методы триангуляции и трилатерации (рис. 4.1 а и б) предусматривают построение на местности цепочки или сети треугольников. В триангуляции в каждом из треугольников измеряют все горизонтальные углы, а в конце их цепи, либо в каком-либо определенном месте сплошной сети – как минимум две стороны, называемые базисами. Это позволяет легко вычислить длины других сторон треугольников по известным формулам тригонометрии и геометрии. Часто в цепочках треугольников строят геодезические четырехугольники (2-4-5-3) и центральные системы (7=5-6-9-10-8). В трилатерации измеряют все стороны треугольников, а углы в их вершинах определяют по теореме косинусов. Цепочки треугольников трилатерации также включают в себя базисные стороны с известной длиной (базисом) и азимутом (дирекци-

86

Рис. 4.1. Методы построения геодезических сетей а) – метод триангуляции; б) – метод трилатерации; в) метод полигонометрии

онным углом). На рисунке для ряда трилатерации базисные стороны не указаны.

Иногда, для повышения надежности и обеспечения высокой точности оба указанных метода объединяют, т.е. во всех треугольниках измеряют горизонтальные углы и стороны. Такие сети называют линейно-угловыми. Элементами сети трилатерации также могут служить не только треугольники, но и геодезические четырехугольники, центральные системы. Метод трилатерации используется, в отличие от метода триангуляции, только при построении сетей 3 и 4 классов, поскольку он уступает ему по точности, а также и в технико-экономическом отношении.

Метод полигонометрии характеризуется построением на местности систем ломаных линий (ходов), в которых измеряют все линии и горизонтальные углы в точках поворота (рис. 4.1 в). В вершинах, являющихся исходными пунктами высших классов, измеряют т.н. примычные горизонтальные углы, которые используются для азимутальной привязки полигонометрического хода.

Сеть триангуляции 1 класса (астрономо-геодезическая сеть) строится в виде рядов треугольников (звена) длиной 200 – 250 км и периметром 800 – 1000 км (рис. 4.2). Базисы в цепочках таких треугольников измеряют с относительной погрешностью не хуже 1:400000. На концах базисов (в пунктах Лапласа) выполняют определение широт, долгот и азимутов. Иногда, вместо цепочки треугольников, прокладывают полигонометрический ход 1 класса. При этом в указанном полигонометрическом ходе углы измеряют с погрешностью не более 0,4" , а стороны - с относительной погрешностью не более 1:300000.

87

Рис. 4.2. Схема построения Государственной геодезической сети ∙ - пункты Лапласа; ▲ - пункты 1 класса; – пункты 2 класса;

■ – пункты 3 класса; □ – пункты 4 класса.

Пункт Лапласа – это геодезический пункт, на котором из астрономических наблюдений были определены астрономический азимут и астрономическая долгота. Для астрономических наблюдений используют небесные светила: Солнце и звезды.

Как видно на рис. 4.2, пунктов Лапласа на довольно обширную территорию (порядка 1 млн км2) всего несколько – 10 – 12 пунктов.

Геодезическая сеть 2 класса представляет собой сплошную сеть треугольников, либо полигонометрических ходов с узловыми точками, которая полностью заполняет полигоны 1 класса.

Сети 3 и 4 классов могут быть представлены как сплошной сетью треугольников, опирающихся на пункты высших классов, так и могут быть отдельными точками, координаты которых определяются засечками привязкой к пунктам высших классов. При этом для точек 4 класса высшими по классу являются и пункты 3 класса. На схеме рис. 4.2 увеличен фрагмент нижнего правого угла построений, на котором показано примерное размещение пунктов 3 и 4 классов и схемы их возможной привязки к пунктам высших классов.

88