- •Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им.Проф. М.А. Бонч-Бруевича в.М. Охорзин

- •Санкт-Петербург

- •Тема 1. Основные понятия и определения в области пдс

- •1.1.Дискретность

- •Соответствующие виды сигналов:

- •1.2.Модуляция

- •1.3.Кодирование

- •1.4.Упрощенная структурная схема аппаратуры пдс.

- •Модулятор – устройство, осуществляющее модуляцию. Демодулятор осуществляет обратное преобразование. Совокупность модулятора и демодулятора образует модем.

- •1.5. Основные параметры и характеристики системы пдс

- •Тема 2. Системные характеристики систем передачи дискретных сообщений 2.1 Понятие об эталонной модели взаимодействия открытых систем

- •2.2. Понятие о телеуслугах

- •2.3 Первичные коды в системах пдс

- •2.3.1. Телеграфные коды

- •2.3.2. Коды для передачи данных

- •Тема 3. Основные характеристики уровня дискретногоканаласистем пдс

- •3.1. Понятие об искажениях дискретных сигналов

- •3.1.1. Классификация искажений

- •3.1.2.Характеристические краевые искажения

- •3.1.3 Краевые искажения типа преобладаний

- •3.1.4.Случайные искажения

- •3.2.Понятие о методах регистрации дискретных сигналов

- •3.2.1.Метод стробирования

- •3.2.2. Интегральный метод

- •Интегрирование в промежутке, меньшем длительности элементарной посылки

- •3.3 Оценка эффективности методов регистрации

- •3.3.1.Распределение краевых искажений

- •3.3.2. Распределение дроблений

- •3.3.3. Расчет вероятности ошибки при краевых искажениях

- •3.3.4.Расчет вероятности ошибки при дроблениях

- •3.4.Модели дискретных каналов

- •3.4.1.Поток ошибок в дискретном канале

- •3.4.2.Методы выявления и исследования последовательностей ошибок

- •3.4.3 Основные закономерности распределения ошибок в реальных каналах связи

- •3.4.4 Математические модели дискретных каналов с группированием ошибок

- •А. Модель неоднородного канала.

- •Б. Двухпараметрическая модель дискретного канала

- •Тема 4. Устройство синхронизации по элементам (усп).

- •4.1.Назначение и классификация

- •Основные элементы устройства , реализующего фапч:

- •4.2. Необходимость поэлементной синхронизации . Расчет времени удержания синхронизма.

- •4.3.Схема фапч с дискретным управлением.

- •4.4.Основные характеристики системы фапч.

- •Тема 5. Линейные (n,k)-коды

- •5.1. Определение помехоустойчивых кодов и их общие характеристики

- •5.1.1. Принципы построения помехоустойчивых кодов

- •5.1.2. Основные характеристики помехоустойчивых кодов

- •5.1.3 Классификация помехоустойчивых кодов

- •5.1.4.Граничные соотношения между характеристиками помехоустойчивых кодов

- •5.1.5.Задачи

- •5.2. Групповые коды и способы их описания

- •5.2.1. Основные алгебраические системы, используемые в теории кодирования

- •5.2.2. Способы представления кодовых комбинаций

- •5.2.3. Определение группового кода

- •5.2.4. Матричное описание групповых кодов

- •5.2.5. Задачи

- •5.3. Другие свойства групповых кодов

- •5.3.1. Корректирующие свойства групповых кодов

- •5.3.2. Процедуры кодирования и декодирования для группового кода

- •5.3.3. Укорочение кода

- •5.3.4. Оценка эффективности групповых кодов

- •5.3.5. Смежно-групповые коды

- •5.3.6. Задачи

- •5.4. Примеры групповых кодов

- •5.4.1. Коды с единственной проверкой на четность

- •5.4.2. Коды Хэмминга

- •5.4.3. Итеративные коды.

- •5.4.4 Задачи

- •Тема 6. Двоичные циклические (n,k) - коды

- •6.1. Основные алгебраические системы, используемые в теории кодирования.

- •6.2. Определение циклического кода

- •6.3. Построение порождающей и проверочной матриц циклических кодов.

- •6.4. Коды Боуза-Чоудхури-Хоквингема (бчх).

- •6.5. Выбор порождающего многочлена для кода бчх

- •6.6. Эффективность двоичных кодов бчх

- •6.6.1. Задачи

- •6.7. Кодирующие и декодирующие устройства циклических кодов

- •6.7.1 Процедура кодирования и декодирования для циклических кодов

- •6.7.2. Линейные переключательные схемы, используемые в кодирующих и декодирующих устройствах циклических кодов

- •6.7.3. Схемы кодирующих устройств циклических кодов

- •6.7.4. Декодирующие устройства циклических кодов

- •6.7.5. Задачи

- •Тема 7. Коды Рида- Соломона (рс)

- •7.1. Определение и основные свойства

- •Пример 7.1

- •Пример 7.2

- •7.1.1. Расширенные рс-коды

- •Пример 7.3

- •7.1.2. Укороченные рс-коды

- •7.1.3. Отображение рс-кодов над gf(2m) на двоичные коды

- •7.1.4. Способы кодирования и декодирования рс-кодов

- •1. Многочлен локаторов ошибок:

- •2.Синдромный многочлен

- •3. Многочлен значений ошибок

- •7.2. Быстрое декодирование кодов бчх

- •7.2.1. Ключевое уравнение

- •7.2.2. Решение ключевого уравнения

- •7.2.3. Примеры решения ключевого уравнения

- •7.3.Кодирование на основе решения ключевого уравнения

- •7.4.Задачи

- •Тема 8. Непрерывные коды

- •8.1. Сверточное кодирование

- •8.2. Представление сверточного кодера

- •8.2.1. Представление связи

- •8.2.1.1. Реакция кодера на импульсное возмущение

- •8.2.1.2. Полиномиальное представление

- •8.2.2. Представление состояния и диаграмма состояний

- •8.2.3. Древовидные диаграммы

- •8.2.4. Решетчатая диаграмма

- •8.3. Формулировка задачи сверточного декодирования

- •8.3.1. Алгоритм сверточного декодирования Витерби

- •8.3.2. Пример сверточного декодирования Витерби

- •8.4. Декодирование с мягким решением

- •8.4.1. Модель канала с абгш

- •2.1.2. Передача двоичных сигналов по каналам с абгш

- •2.1.3. Алгоритм Витерби с Евклидовой метрикой

- •8.5. Связь с блоковыми кодами

- •8.5.1. Терминированная конструкция (нулевой хвост)

- •8.5.2. Усеченная конструкция (direct truncation)

- •8.5.3. Кольцевая (циклическая или циклически замкнутая) (tail-biting) конструкция

- •8.5.4. Распределение весов

- •8.6. Модифицированный граф состояний

- •8.7. Решение задач

- •8.7.1. Задачи

- •8.7.2. Решение

- •8.3.2.1. Процедура сложения, сравнения и выбора

- •8.3.2.2. Вид процедуры сложения, сравнения и выбора на решетке

- •8.3.3. Память путей и синхронизация

- •8.4. Свойства сверточных кодов

- •8.4.1. Пространственные характеристики сверточных кодов

- •8.4.1.1. Возможности сверточного кода в коррекции ошибок

- •8.4.2. Систематические и несистематические сверточные коды

- •8.4.3. Распространение катастрофических ошибок в сверточных кодах

- •8.4.4. Границы рабочих характеристик сверточных кодов

- •8.4.5. Эффективность кодирования

- •8.4.6. Наиболее известные сверточные коды

- •8.5. Задачи

- •Тема 9. Некоторые специальные классы кодов. Составные коды

- •9.1. Коды для исправления пачек ошибок

- •9.2. Коды на основе последовательностей максимальной длины

- •9.3. Коды для асимметричных каналов

- •9.3.1. Коды с постоянным весом

- •9.3.2. Коды Бергера

- •9.4 Каскадные коды

- •9.4.1. Принципы построения каскадных кодов

- •9.4.2. Режимы использования каскадных кодов

- •9.4.3. Построение двоичных каскадных кодов на основе кодов Рида–Соломона и Боуза–Чоудхури–Хоквингема

- •Пример 9.2.

- •Пример 9.3.

- •9.5. Задачи

- •Тема 10. Цикловая синхронизация

- •10.1 Назначение и классификация способов цикловой синхронизации

- •10.2. Способ установки фазы приемного распределителя путем сдвига.

- •10.3. Способ мгновенной установки фазы

- •10.3.1. Маркерный способ цикловой синхронизации на основе синхронизирующих кодовых последовательностей

- •10.4 . Способ выделения сигнала фазового запуска по зачетному отрезку

- •Тема 11. Системные методы защиты от ошибок без обратной связи

- •11.1. Классификация и основные характеристики систем повышения достоверности

- •11.1.1. Теоретические основы системных методов защиты от ошибок

- •11.1.2. Классификация системных методов защиты от ошибок

- •11.1.3 .Основные параметры и характеристики систем повышения достоверности

- •11.2. Методы повышения достоверности в однонаправленных системах

- •11.2.1.Однонаправленные системы с многократным повторением сообщений

- •11.2.2.Однонаправленные системы с исправляющим ошибки кодом

- •11.2.3.Однонаправленные системы с исправлением стираний

- •11.3. Задачи

- •Тема 12. Системные методы защиты от ошибок с обратной связью

- •12.1. Системы повышения достоверности с решающей обратной связью с непрерывной последовательной передачей сообщений и блокировкой (рос-пПбл).Общие положения

- •12.2. Описание работы системы рос-пПбл

- •12.3. Режим переспроса

- •12.4. Расчет параметров системы рос-пПбл Относительная скорость передачи

- •Расчет вероятности ошибок на выходе системы

- •12.5. Рекомендации по выбору оптимального кода

- •Охарактеризуем поток ошибок, пропущенных в приемник сообщений средней вероятностью ошибки на бит, равной и показателем группирования ошибок.

- •12.6. Выбор порождающего многочлена

- •12.7. Задачи

- •Приложение 1. Коды бчх

- •Приложение 4

- •Список использованных источников

- •Предметный указатель

- •Тема 1. Основные понятия и определения в области пдс………………..……....2

- •Тема 2. Системные характеристики систем передачи дискретных сообще……...11

- •Тема 3. Основные характеристики уровня дискретного канала пдс…………………21

- •Тема 4. Устройство синхронизации по элементам (усп)…………………………...50

- •Тема 5. Линейные (n,k)-коды…….………………………………………………………..54

- •Тема 6. Двоичные циклические (n,k) – коды…………………………………… …….105

- •Тема 7. Коды Рида- Соломона (рс)…………………………………………..………..165

- •7.1.3. Отображение рс-кодов над gf(2m) на двоичные коды…………………….170

- •Тема 8. Непрерывные коды……………………………………………..………………..185

- •Тема 9. Некоторые специальные классы кодов. Составные коды………………..……210

- •9.4.1. Принципы построения каскадных кодов…………………………………………………215

- •9.4.2. Режимы использования каскадных кодов……………………………………………….218

- •9.4.3. Построение двоичных каскадных кодов на основе кодов Рида–Соломона и Боуза–Чоудхури–Хоквингема………………..……………………………………………….…219

- •Тема 11. Системные методы защиты от ошибок без обратной связи………………..……234

- •Тема 12. Системные методы защиты от ошибок с обратной связью…..…………….244

10.3.1. Маркерный способ цикловой синхронизации на основе синхронизирующих кодовых последовательностей

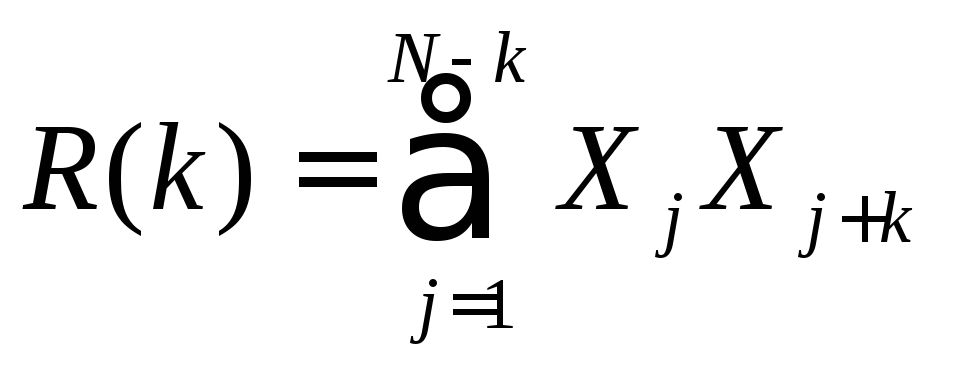

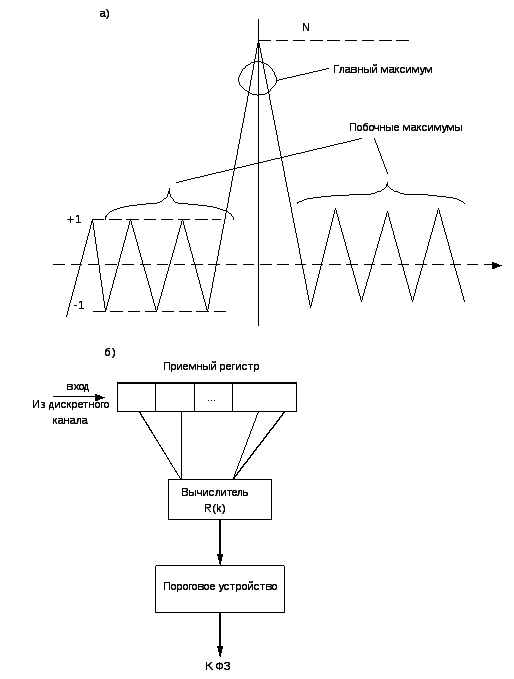

В системах с необходимостью быстрого установления циклового синхронизма используются синхронизирующие кодовые последовательности. Обычно такие последовательности передаются как часть заголовка сообщения. Приемник знает эту кодовую последовательность и постоянно ищет ее в потоке данных, используя для этого корреляционный метод. Преимущество такой системы – практически мгновенное установление синфазности. Для достижения малой вероятности ложного запуска или незапуска кодовая последовательность должна быть достаточно длинной или обладать высокими автокорреляционными свойствами.

Хорошие синхронизирующие кодовые последовательности имеют малое абсолютное значение побочных максимумов корреляции. Побочный максимум корреляции – это значение корреляционной последовательности с собственной смещенной версией.

Значение

побочного максимума при сдвиге на k

символов N-битовой

последовательности

![]() описывается функцией автокорреляции:

описывается функцией автокорреляции:

Здесь

![]() - отдельный кодовый символ, принимающий

значение

- отдельный кодовый символ, принимающий

значение![]() ,

а соседние символы приj>Nпредполагаются равными нулю. Желательное

значение функцииR(k)

представлено на рис. 10.4а.

,

а соседние символы приj>Nпредполагаются равными нулю. Желательное

значение функцииR(k)

представлено на рис. 10.4а.

Широко известны

синхронизирующие кодовые последовательности

Баркера (см. Табл. 10.1). Автокорреляционные

функции последовательностей Баркера

имеют побочные максимумы, не превышающие

1/Nот главного максимума,

т.е.![]() при

при![]() ;

главный максимум

;

главный максимум![]()

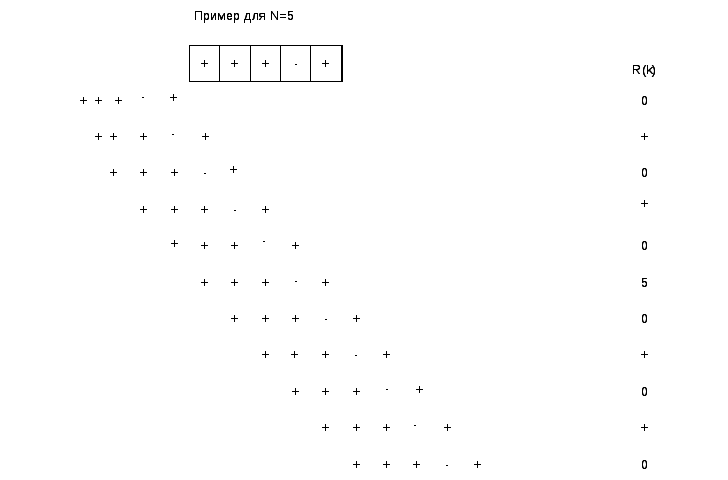

Табл. 10.1

|

N |

Последовательность |

Значения R(k) приk=N,N-1,N-2, …, 1, 0 |

|

2 |

+ + |

+2 |

|

3 |

+ +- |

-0 3 |

|

4 |

+ + + -, + + - + |

-0 + 4 |

|

5 |

+ + + - + |

+ 0 + 0 5 |

|

7 |

+ + + - - + - |

- 0 – 0 – 0 7 |

|

11 |

+ + + - - - + - - + - |

- 0 – 0 – 0 – 0 – 0 11 |

|

13 |

+ + + + + - - + + - + - + |

+ 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 13 |

Знаки “-” и “+”обозначают -1 и +1 соответственно. Ввиду симметричности автокорреляционных функций относительно нулевого сдвига (k=0) в таблице дана только одна ее ветвь.

Свойства последовательности Баркера реализуются в предположении о нулевом значении соседних символов. К сожалению, это предположение не всегда имеет место на практике.

Уиллард нашел последовательности для случайных соседних символов, имеющих такую же длину, как и последовательности Баркера, но лучше с точки зрения минимальной вероятности ложной синхронизации. Последовательности Уилларда приведены в Табл. 10.2

Табл. 10.2

|

N |

Последовательности |

|

1 |

+ |

|

2 |

+ - |

|

3 |

+ + - |

|

4 |

+ + - - |

|

5 |

+ + - + - |

|

7 |

+ + + - + - - |

|

11 |

+ + + - + + - + - - - |

|

13 |

+ + + + + - - + - + - - - |

Рис. 10.4

10.4 . Способ выделения сигнала фазового запуска по зачетному отрезку

При данном способе

от передатчика передается

![]() -элементная

комбинация фазового запуска

-элементная

комбинация фазового запуска![]() .

В отличие от ранее рассмотренного

способа на приеме в каждый момент времени

анализируется только

.

В отличие от ранее рассмотренного

способа на приеме в каждый момент времени

анализируется только![]() элементов

элементов![]() .

Последовательность из

.

Последовательность из![]() элементов называют зачетным отрезком,

так как выделение сигнала фазового

запуска производится при совпадении

принятой

элементов называют зачетным отрезком,

так как выделение сигнала фазового

запуска производится при совпадении

принятой![]() -элементной

последовательности с аналогичной

последовательностью комбинации фазового

запуска, содержащейся в памяти приемного

устройства или получаемой в нем по

заданному правилу. Моменты выделения

фазового запуска должны соответствовать

концу КФЗ, т.е. моменту приема элемента

-элементной

последовательности с аналогичной

последовательностью комбинации фазового

запуска, содержащейся в памяти приемного

устройства или получаемой в нем по

заданному правилу. Моменты выделения

фазового запуска должны соответствовать

концу КФЗ, т.е. моменту приема элемента![]() ,

поэтому все

,

поэтому все![]() зачетных отрезков, которые могут быть

получены из КФЗ, должны быть различны

и однозначно связаны с их местом в КФЗ.

зачетных отрезков, которые могут быть

получены из КФЗ, должны быть различны

и однозначно связаны с их местом в КФЗ.

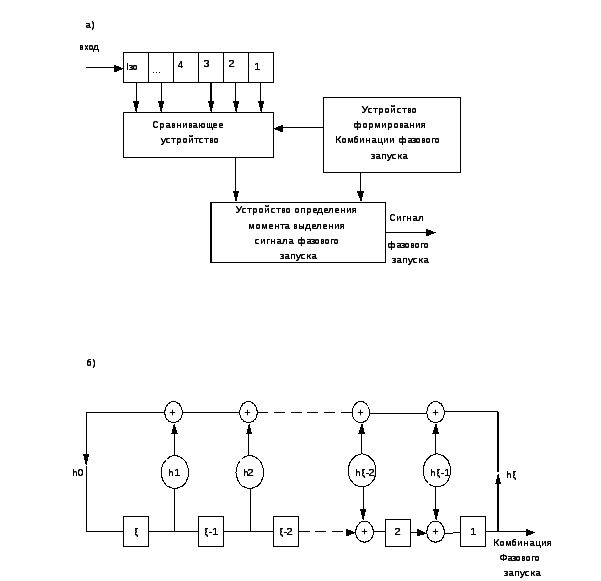

На рис. 10.5а показана

структурная схема устройства выделения

сигнала фазового запуска по зачетному

отрезку. Принимаемая последовательность

поступает во входной регистр и после

приема очередного элемента

![]() -элементный

зачетный отрезок передается в сравнивающее

устройство. В этом устройстве он

сравнивается со всеми отрезками КФЗ.

Если не произойдет сравнения, то берется

следующий зачетный отрезок, получаемый

после приема очередного элемента. Если

зачетный отрезок совпадает с одним из

отрезков КФЗ, то в устройство определения

момента выделения сигнала фазового

запуска, в зависимости от вида совпавшего

отрезка, в соответствующий момент

выделяется сигнал фазового запуска.

-элементный

зачетный отрезок передается в сравнивающее

устройство. В этом устройстве он

сравнивается со всеми отрезками КФЗ.

Если не произойдет сравнения, то берется

следующий зачетный отрезок, получаемый

после приема очередного элемента. Если

зачетный отрезок совпадает с одним из

отрезков КФЗ, то в устройство определения

момента выделения сигнала фазового

запуска, в зависимости от вида совпавшего

отрезка, в соответствующий момент

выделяется сигнал фазового запуска.

При реализации способа выделения сигнала фазового запуска по зачетному отрезку наиболее часто в качестве КФЗ используется последовательность, получаемая с помощью регистров

Рис. 10.5

с обратными связями. На рис. 10.5б показан такой регистр, построенный по полиному

![]()

и применяемый в качестве устройства формирования комбинации фазового запуска.

С

помощью подобных регистров можно

получить последовательности с периодом

Т, равным показателю бинома наименьшей

степени![]() ,

в разложение которого входит полиномh(x).

Максимальный период

,

в разложение которого входит полиномh(x).

Максимальный период![]() ,

равный

,

равный![]() ,

будет в случае, если полиномh(x)

примитивный, т.е. если он не входит в

разложение никакого бинома степени,

меньшей

,

будет в случае, если полиномh(x)

примитивный, т.е. если он не входит в

разложение никакого бинома степени,

меньшей![]() .

Для упрощения реализации берут полиномы

веса 3. Например, можно указать следующие

примитивные полиномы веса 3:

.

Для упрощения реализации берут полиномы

веса 3. Например, можно указать следующие

примитивные полиномы веса 3:

![]() ;

;![]() ;

;![]() ;

;![]() ;

;![]() ;

;![]() ;

;![]() ;

;![]() .

.

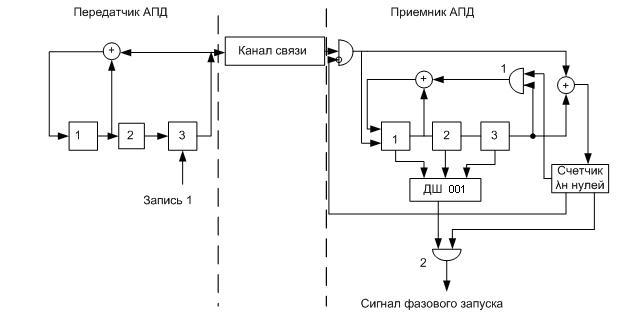

На рис. 10.6 показана функциональная схема устройства фазирования по циклу, использующего способ выделения сигнала фазового запуска по зачетному отрезку.

В передатчике

аппаратуры передачи дискретной информации

имеется регистр с обратными связями,

построенный по многочлену h(x)

=x3+x2+1

и осуществляющий формирование комбинации

фазового запуска. В приемнике АПД в

составе устройства выделения сигнала

фазового запуска имеется такой же

регистр, но в начале процесса формирования

обратная связь этого регистра разомкнута

с помощью схемы![]() .

Выход регистра передатчика через

открытую схему «Запрет» подключен к

цепи обратной связи приемника.

.

Выход регистра передатчика через

открытую схему «Запрет» подключен к

цепи обратной связи приемника.

Процесс фазирования

начинается с записи «1» в ячейку 1

передающего регистра (табл. 10.3).

Регистр приемника находится при этом

в состоянии 000. На следующем такте оба

регистра перейдут в одинаковое состояние

100. Начиная с этого момента на вход

счетчика

![]() нулей будут подаваться нули. Это

происходит потому, что последовательности,

получаемые на выходах приемного и

передающего регистра, совпадают. После

того, как счетчик

нулей будут подаваться нули. Это

происходит потому, что последовательности,

получаемые на выходах приемного и

передающего регистра, совпадают. После

того, как счетчик![]() нулей отсчитает четыре нуля, на его

выходах появляются сигналы, с помощью

которых закрывается схема «Запрет» и

открываются схемы

нулей отсчитает четыре нуля, на его

выходах появляются сигналы, с помощью

которых закрывается схема «Запрет» и

открываются схемы![]() и

и![]() .

Следовательно, приемный регистр начинает

работать в режиме генерации

последовательности, полностью совпадающей

с последовательностью, генерируемой

передающим регистром. Так как выход

канала закрыт схемой «Запрет», то ошибки

в канале не могут повлиять на

последовательность, генерируемую

приемным регистром. Момент фазового

запуска определяется дешифратором

комбинации 100. Появление этой комбинации

вызывает синфазный запуск приемного

распределителя по отношению к передающему.

.

Следовательно, приемный регистр начинает

работать в режиме генерации

последовательности, полностью совпадающей

с последовательностью, генерируемой

передающим регистром. Так как выход

канала закрыт схемой «Запрет», то ошибки

в канале не могут повлиять на

последовательность, генерируемую

приемным регистром. Момент фазового

запуска определяется дешифратором

комбинации 100. Появление этой комбинации

вызывает синфазный запуск приемного

распределителя по отношению к передающему.

Выбор величин

![]() и

и![]() определяется требованиями к вероятностям

преждевременного запуска

определяется требованиями к вероятностям

преждевременного запуска![]() и незапуска

и незапуска![]() .

.

Вероятность

![]() уменьшается с ростом

уменьшается с ростом![]() ,

а вероятность

,

а вероятность![]() увеличивается. Увеличением

увеличивается. Увеличением![]() можно уменьшить вероятность

можно уменьшить вероятность![]() .

Окончательный выбор величин

.

Окончательный выбор величин![]() и

и![]() может быть проведен лишь при учете

конкретных требований к вероятностям

может быть проведен лишь при учете

конкретных требований к вероятностям![]() и

и![]() и структуры ошибок в дискретном канале

связи.

и структуры ошибок в дискретном канале

связи.

Способ выделения

сигнала фазового запуска по зачетному

отрезку позволяет при простой реализации

применить длинные комбинации фазового

запуска. На практике широко применяется

комбинация длины 512, полученная при

помощи регистра, обратные связи которого

соответствуют многочлену

![]() .

Способ выделения сигнала фазового

запуска по зачетному отрезку наиболее

часто применяется в качестве составной

части способа установки фазы с

использованием обратного канала.

.

Способ выделения сигнала фазового

запуска по зачетному отрезку наиболее

часто применяется в качестве составной

части способа установки фазы с

использованием обратного канала.

Рис. 10.6

Табл. 10.3