- •Хирургическая анатомия

- •Общие направления в хирургии средостения

- •Диагностические вмешательства Медиастинос копия по Carlens

- •Парастериальная медиастинальная биопсия

- •Медиастинотомия

- •Шейная медиастинотомия

- •Паравертебральная медиастинотомия

- •Опухоли и кисты средостения

- •Техника проведения операций, общие принципы

- •Эксплорация и экстирпация опухоли

- •Нейрогенные опухоли

- •Кисты средостения

- •Околоперикардиальные липомы

- •Медиастинальные лимфомы (туберкуломы)

- •Перевязка грудного лимфатического протока

- •Перевязка грудного лимфатического протока в месте его повреждения

- •Перевязка грудного лимфатического протока в типичном месте

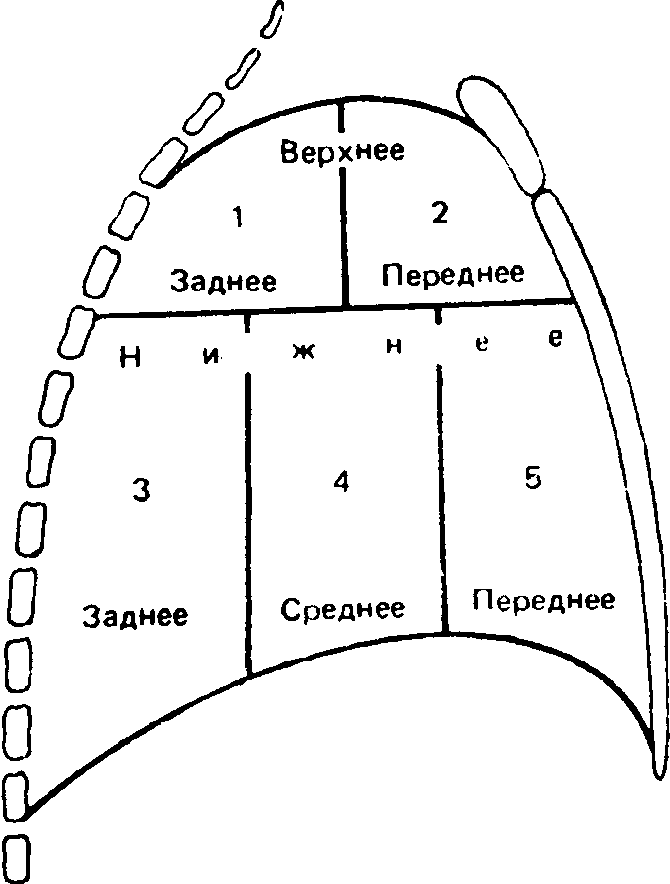

Рис.

3-114.

Деление средостения на пять частей:

верхнее, нижнее, переднее, среднее и

заднее тическими узлами, основной ствол и

разветвление легочной артерии, восходящая

часть и дуга аорты. И, наконец, в нижнем

заднем средостении, рядом с нисходящей

частью аорты, проходят те же самые

образования, что и в задней части

верхнего средостения. Развитие и распространение операций

на средостении было на длительное время

задержано из-за боязни нарушений ритма

сердечных сокращений, ваго-вагального

рефлекса и внезапной остановки сердца.

Опасность всего этого была уменьшена

благодаря широкому распространению

комбинированного интубационного

наркоза с управляемой вентиляцией. Раздражение блуждающего нерва и

симпатических ганглиевне приводит

к нарушениям. Ваго-вагальный рефлекторный

обморок (синкопа) опасен при гипоксии,

но полностью устраняется при достаточном

введении кислорода для дыхания и

правильном проведении наркоза. При

современном наркозе насыщение кислородом

будет достаточным даже в том случае,

если возникнет двухсторонний пневмоторакс

в связи со вскрытием обеих плевральных

полостей. Отдавливание сердца крючком во время

операции может привести кнарушению

его ритма. Когда операция происходит

в непосредственной близи от сердца,

рекомендуется делать небольшие паузы,

которые анестезиолог должен использовать

для хорошего вентилирования легких.

Кроме этого, имеет смысл внутривенно

ввести прокаинамид для снижения

возбудимости сердца.

При экстирпации опухоли или кисты

верхнего средостения или при удалении

измененных лимфатических узлов, особенно

при доступе слева, может произойти

повреждениевозвратного нерва.В

этом месте в левой плевральной полости

возвратный нерв проходит вокруг дуги

аорты, направляясь затем кверху. Справа

возвратный нерв проходит более скрыто,

однако также может быть поврежден,

например, при операции по поводу

загрудинного зоба. При оперативных вмешательствах слева

на верхне-заднем средостении может

возникнутьповреждение грудного

протока.При этом необходимо сразу

же произвести перевязку протока над

местом повреждения. Широкая коллатеральная

лимфатическая сеть вполне компенсирует

достаточный отток лимфы(Б. В. Огнев).Если повреждение не обнаружено, возникнет

хилоторакс—тяжелое и

трудно поддающееся лечению осложнение.

Для дренирования средостения не следует

применять жесткие дренажные трубки.

Дренажная трубка не должна касаться

сердца или магистральных сосудов, так

как это может привести к нарушению

ритма и вызвать пролежень. Медиастиноскопию описал

Carlensв

1959году. Большинство из известных

эндоскопических исследований связано

с тем, что эндоскоп той или иной

конструкции через естественное отверстие

вводят в тот или иной полый орган или

в полость. В отличие от этого при

медиастиноскопии путь для медиастиноскопа

прокладывается оперативным путем.

Поэтому медиастиноскопия должна

проводиться в хирургическом отделении

и достаточно опытным хирургом.

Исследование предпринимается с целью

уточнения диагноза медиастинальных

процессов неясного происхождения.

Кроме этого, исследования производятся

при выясненном заболевании для решения

вопроса о показаниях для оперативного

вмешательства. Медиастиноскопия по

Carlensв первую

очередь предполагает диагностику

патологических изменений в пределах

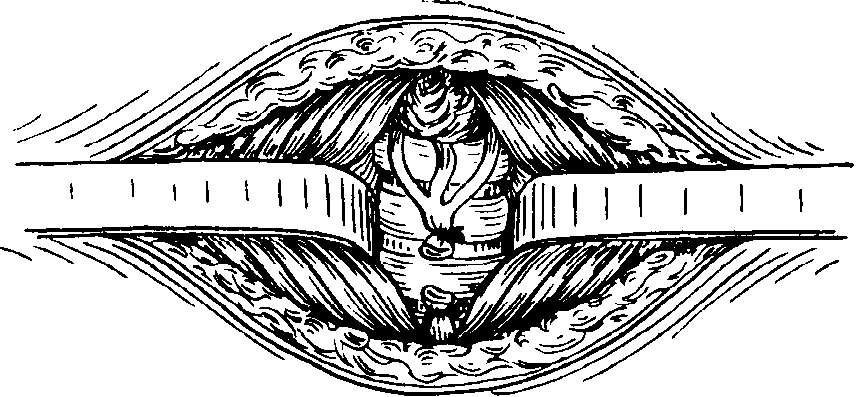

трахеи и главных бронхов. Исследование производится как оперативное

вмешательство. Больной укладывается

на спине, дается интратрахеальный

наркоз. Под плечи больного подкладывается

подушка, что позволяет приподнять его

шею и резко запрокинуть голову кзади.

Над вырезкой грудины, отступя на полтора

или два поперечных пальца, производят

поперечный разрез длиною

4—5см. Операционный доступ подобен

таковому при трахеотомии.Пла-тизма

пересекается, пересекающие среднюю

линию вены перевязываются. Шейные мышцы

(грудино-подъязычная и грудино-щитовидная)

отделяются одна от другой и разводятся

тупыми крючками в

Общие направления в хирургии средостения

Диагностические вмешательства Медиастинос копия по Carlens

разные стороны. Перешеек щитовидной

железы отводится кверху, после чего

становится видна трахея. Указательный

палец левой руки заводят через

образовавшееся пространство в

претрахеаль-ную клетчатку и, тупо

разъединяя рыхлые ткани, проводят в

средостение. Пальцем производят

ощупывание возможно находящихся впереди

и рядом с трахеей патологических

образований (опухоли, увеличенные

лимфатические узлы, вилочковая железа).В образовавшийся таким образом канал

после извлечения пальца между рыхлыми

тканями средостения заводятмедиастиноскоп

(рис. 3-115— 3-117). Методика и показания к медиастиноскопии

описаны Г.И. Лукомским и М. Л. Шулутков 1971 году. Современный медиастиноскоп представляет

собой фиброскоп с освещением на

дистальном конце его. Трубка фиброскопа

имеет боковое отверстие, через которое

проводят инструменты. К инструментарию

принадлежат трубка для отсасывания с

изоляцией из синтетического волокна,

щипцы для биопсии, зажим для тупфера и

приспособление для пункции с сосудом

для собирания получаемой при пункции

жидкости. Медиастиноскоп вводят под контролем

зрения. Для препаровки используют

круглый и тупой конец трубки для

отсасывания, снабженной рукояткой.

Этой трубкой во время препаровки

одновременно отсасывают собирающуюся

кровь, затрудняющую видимость. Более

значительное кровотечение останавливается

электрокоагуляцией. Дистальный

металлический конец отсасывающей

трубки подводится через эндоскоп к

кровоточащему месту. Затем металлическую

рукоятку прикладывают к электроду

электрокоагулятора. Между концом отсоса

и рукояткой находится трубка, обернутая

изоляционным слоем. При выделении и

препаровке строго придерживаются

стенки трахеи и вдоль не проникают до

бифуркации.Рис. 3-118показывает расположение анатомических

образований средостения во время

исследования. Обычно легко различимы

патологически увеличенныеантракозные

лимфатические узлы характерного

черного цвета. При медиастиноскопии

прежде всего обследуются претрахеальное

и паратрахеальное пространства обеих

сторон. При этом следует обращать

внимание на то, чтобы не повредить и не

вскрыть плевральную полость, что может

случиться, так как переходная складка

плевры расположена в непосредственной

близости. При свободной плевральной

полости можно ориентироваться по

просвечиваемому через тонкую плевру

легкому, двигающемуся во время дыхания.

Если обнаруживаются увеличенные

лимфатические узлы, то соответствующими

щипцами извлекается кусочек такой

железы для биопсии. Возникающее небольшое

кровотечение легко останавливается,

после чего трубка медиастино-скопа

продвигается до бифуркации трахеи.

После введения медиастиноскопа на эту

глубину кончиком трубки отсоса, которым

производилась пре-

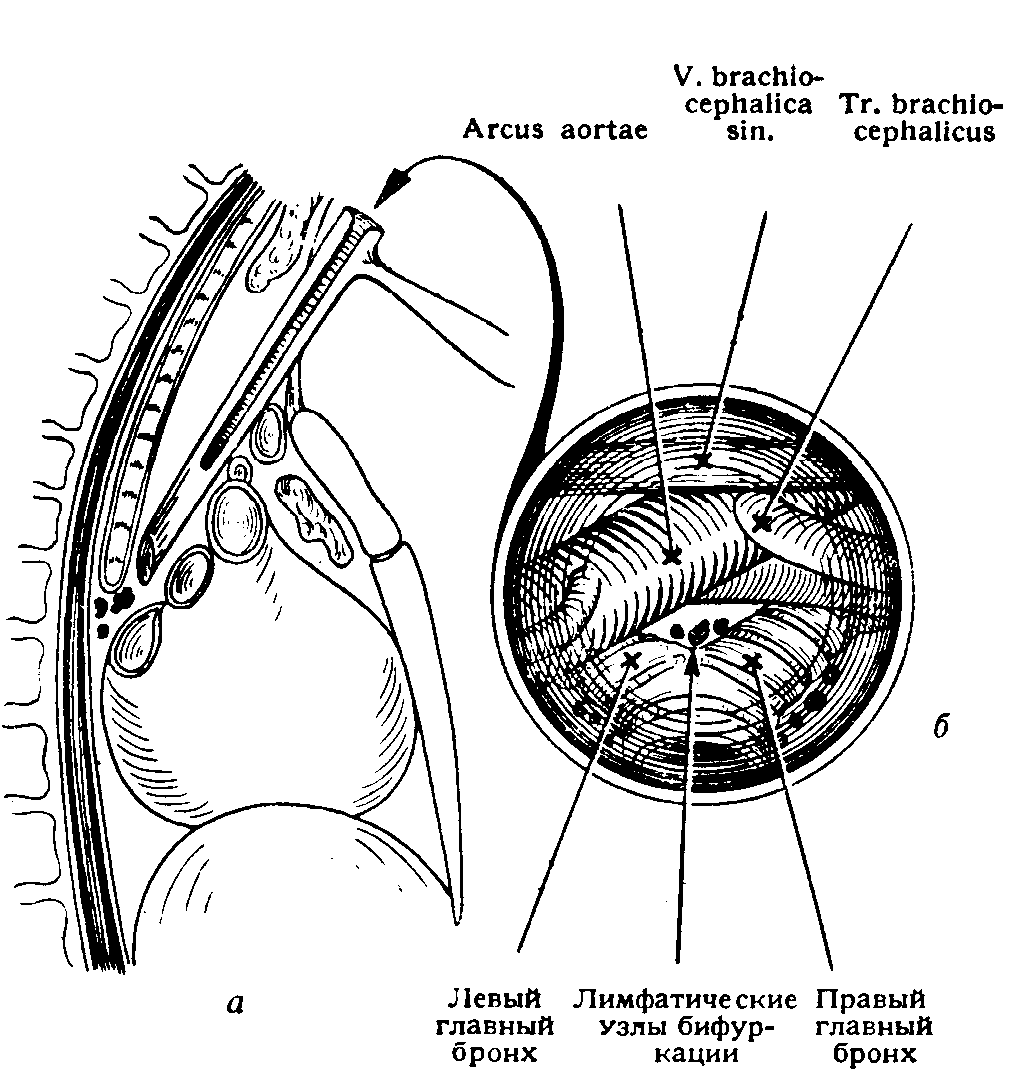

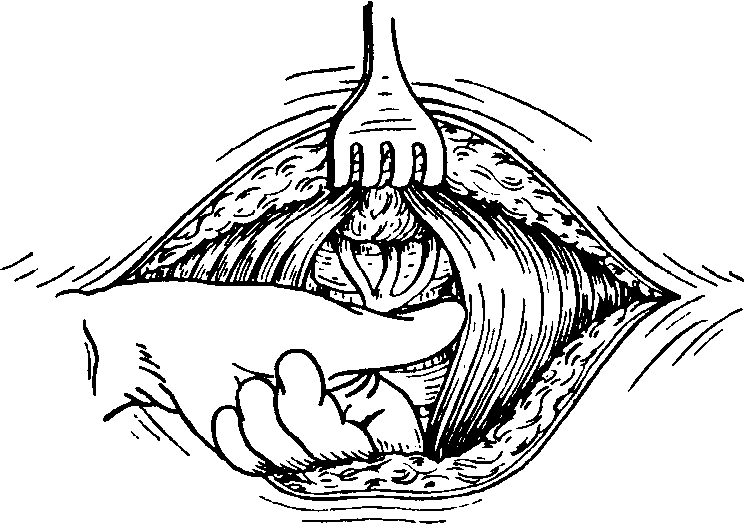

Рис.

3-115.

Медиастиноскопия по

Carlens,

1. Из

поперечного разреза над вырезкой

грудины разводятся в сторону короткие

мышцы шеи, перешеек щитовидной железы

оттягивается кверху, после чего

становится видна трахея

Рис.

3-116.

Медиастиноскопия по

Carlens,

II. Впереди

от трахеи и позади от грудины пальцем

проделывается вход в рыхлых тканях

средостения

Рис.

3-117.

Медиастиноскопия по

Carlens,

III. Положение

пальца, производящего препаровку, по

отношению к образованиям средостения

(вид сбоку)

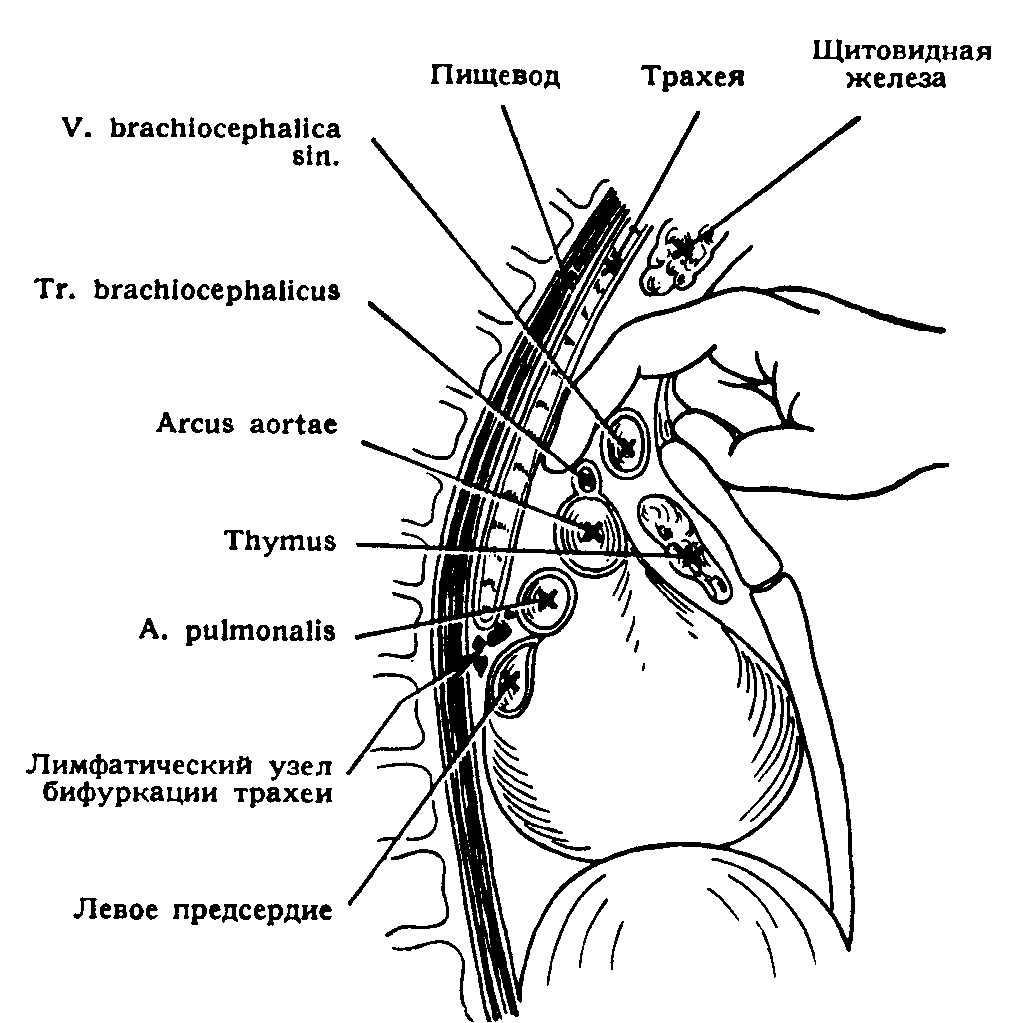

Рис.

3-118.

Медиастиноскопия по

Carlens,

IV. Положение

медиастиноскопа по отношению к

образованиям средостения.

t.,' Конец

трубки медиастиноскопа расположен

спереди от лимфатических узлов бифуркации

(вид сбоку); б)

медиастиноскопическая картина при том

же положении медиастиноскопа

паровка, ощущают, как с довольно плотных

тканей трахеи препаровочная трубка

соскальзывает в податливое пространство,

лежащее под бифуркацией трахеи. Здесь

извлекают для биопсии участки

лимфатических узлов бифуркации, обращая

внимание на то,

чтобы, увлекшись, не проникнуть слишком

глубоко, так как глубже можно достигнуть

левого предсердия, а кзади

— пищевода. После осмотра области бифуркации трахеи

осматривают оба главных бронха. Для

этой цели ме-диастиноскоп поворачивают

примерно на 30-35° вправо

впереди правого главного бронха. При

этом становится видным правый главный

ствол легочной артерии, проходящий в

косом направлении, и находящаяся на

латеральной части бронха непарная

вена. В верхнем углу главного бронха

находятся верхние трахеобронхиальные

лимфатические узлы, из которых берется

материал для гистологического

исследования. После этого медиастиноскоп

оттягивают назад до бифуркации трахеи

и затем примерно под углом

50°вводят его слева, где разыскивают

левый главный бронх. Он может быть

осмотрен только на протяжении2—3см,так как дальше его перекрещивает

дуга аорты, сильная пульсация которой

отчетливо ощущается трубкой

медиастиноскопа. Взяв материал для

гистологического исследования из

верхних левых трахеобронхиальных

лимфатических желез, исследование

заканчивают(рис. 3-119). Удаленные участки лимфатических

железпомещаются в различные сосуды,

на которых написано, с какой стороны

бронха взят материал. Все эти ткани

направляются затемна гистологическое

и цитологическое исследования.После

коагуляции кровоточащих участков эти

места тампонируются полоской марли,

смоченной в горячем физиологическом

растворе, и ожидают несколько минут.

Если область опеоации не кровоточит,

то кожный разрез послойно закрывают

наглухо. На ко-

рне.

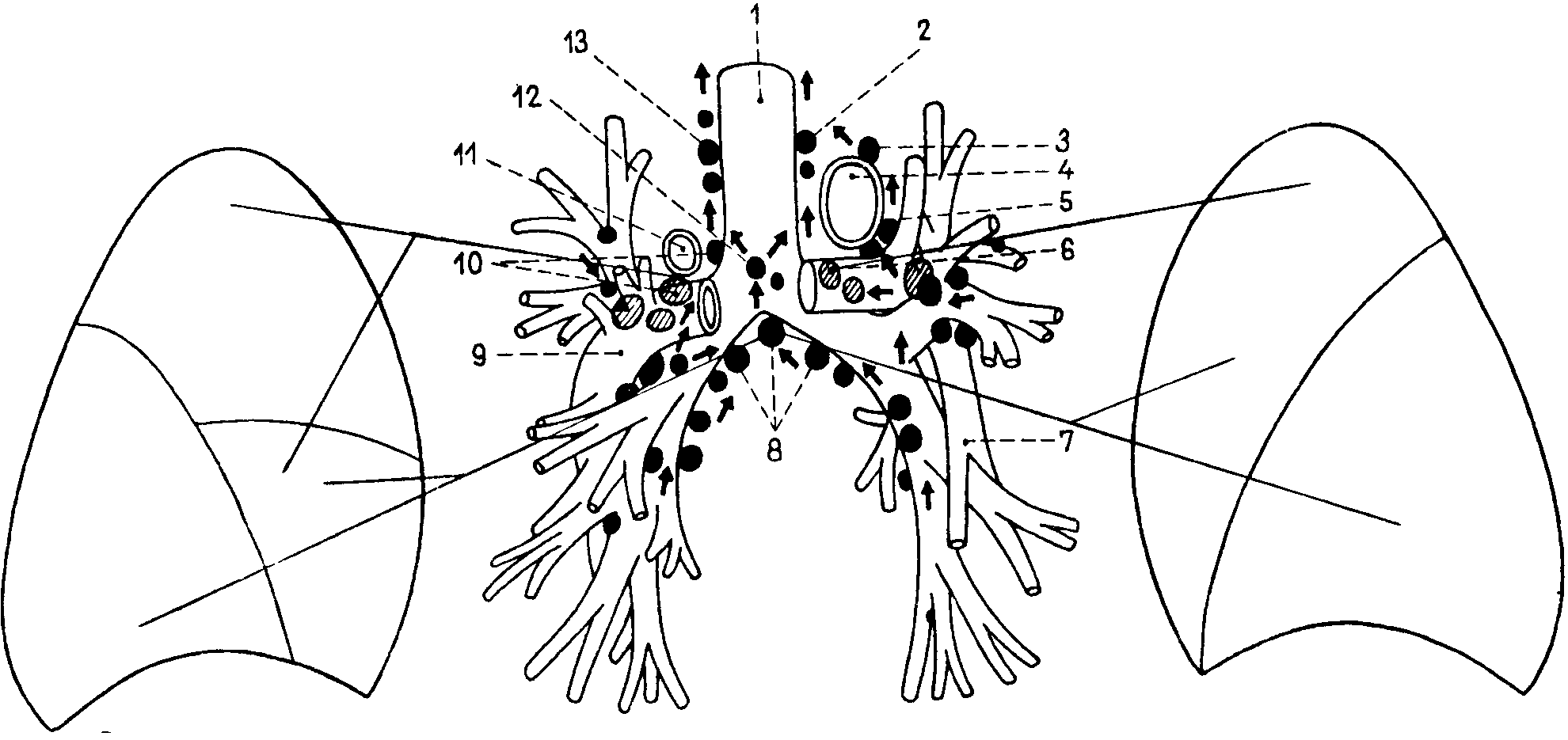

3-119.

Схематическое изображение лимфатического

оттока из отдельных частей легкого и

трахеобронхиальной системы лимфатических

узлов

1)

трахея,

2

и

13)

паратрахеальные лимфатические узлы,

3)

лимфатические узлы дуги аорты,

4)

дуга аорты,

5)

лимфатические узлы Боталлова протока,

6

и

10)

трахеобронхиальные лимфатические

•/злы,

7 и

9)

ствол легочной артерии,

8)

бифуркационные лимфатические узлы,

11)

непарная вена,

12)

пред-трахеальные лимфатические узлы