- •Методы исследования в гистологии. Основные принципы и этапы приготовления гистологических препаратов.

- •Клетка: определение понятия, общий план строения. Гиалоплазма: химический состав, значение. Органеллы и включения: определение понятий, классификации.

- •Мембранные структуры клетки: разновидности. Ультрамикроскопическое строение, значение, обновление.

- •Жизненный цикл клетки: определение понятия, периоды. Интерфаза: характеристика основных этапов. Рост, дифференцировка, старение и гибель клеток.

- •Типы клеточных популяций по способности к обновлению. Обновляющиеся популяции: свойства, распространенность в организме человека. Понятие о стволовых клетках и диффероне.

- •Клеточная теория: основные положения, значение для биологии и медицины. Неклеточные структуры организма: разновидности, характеристика.

- •Дробление зиготы: особенности этого вида клеточного деления, типы дробления у хордовых в зависимости от строения яйцеклетки

- •Барьерно-рецепторная и транспортная система клетки: компоненты, ультрамикроскопическое строение, значение

- •Гаструляция: определение, характеристика процессов, основные механизмы, эмбриональные зачатки

- •Образование осевого комплекса зачатков. Дифференцировка мезодермы.

- •Провизорные органы: определение, значение в развитии позвоночных. Желточный мешок, амнион, аллантоис: строение, функции.

- •Провизорные органы: определение, значение в развитии позвоночных. Серозная оболочка, трофобласт, хорион: развитие, строение, функции.

- •Плацента: источники развития, основные компоненты, типы у млекопитающих, формирование, особенности организации зародышевой и материнской части на протяжении беременности, функции.

- •Оплодотворение у человека: определение, характеристика основных этапов и происходящих в них процессов

- •Особенности дробления у млекопитающих. Структурная и временная характеристика дробления у человека

- •Морфологическая и временная характеристика гаструляции у человека. Строение двухнедельного зародыша человека.

- •Критические периоды в онтогенезе человека: определение, временная характеристика. Факторы, влияющие на развитие: генетические, материнские, внешние.

- •3.Общая характеристика и классификация эпителиальных тканей.

- •5.Эпителии кишечного типа

- •6.Эпителии целонефродермального типа.

- •7.Железистые эпителии. Микроскопическое строение. Типы секреции.

- •8. Железы: общая характеристика. Классификация, строение и регенерация экзокринных желез.

- •9.Кровь и лимфа.Классификация форменных элементов крови.Гемограмма.

- •11.Морфологическая характеристика созревающих гемоцитов(эритропоэз).

- •12. Морфологическая характеристика созревающих гемоцитов(гранулоцитопоэз)

- •13. Морфологическая характеристика созревающих гемоцитов(лимфоцитопоэз и моноцитопоэз)

- •14.Эритроциты.Строение,функ-и.

- •15.Кровяные пластинки.Строение,функ-и.

- •18.Соединительные ткани.Классификация.Клеточные элементы рыхлой волокнистой соединительной ткани.

- •19.Фибробласты.

- •20. Межклеточное вещество рыхлой и плотной волокнистой соединительных тканей: компоненты, микроскопическое и ультрамикроскопическое строение, функции, источники и механизмы образования.

- •21.Плотная волокнистая соединительная ткань.

- •Сухожилие.

- •Жировая ткань

- •Слизистая ткань

- •23.Сосудистый эндотелий.

- •25. Однослойный плоский эпителий представлен в организме мезотелием и эндотелием.

- •26. Характеристика иммунокомпетентных клеток

- •Первичный иммунный ответ

- •27. Иммунитет гуморальный

- •Понятие о макрофагической системе

- •29. Хрящевые ткани

- •30. Костные ткани

- •31. Гистологическое строение трубчатой кости как органа

- •Строение диафиза

- •Рост трубчатых костей.

- •Развитие костной ткани в эмбриогенезе и в постнатальный период

- •32. Соединения костей скелета

- •33. Остеогенез - развитие костной ткани

- •34.Непрямой (вторичный) остеогистогенез. Развитие кости на месте хряща.

- •35. Мышечные ткани

- •Классификация мышечных тканей

- •Строение скелетной мышечной ткани

- •36. Сокращение мышцы

- •Молекулярный механизм мышечного сокращения

- •37.Мышечная ткань целомического типа.

- •38.Мышечная ткань соматического типа.

- •Регенерация скелетной мышечной ткани

- •39.Мышца как орган.

- •40.Гладкая(неисчерченная) мышечная ткань

- •41.Нервная ткань.

- •42.Нейроциты.

- •43.Синапсы,классификация.

- •44. Рецепторные чувствительные нервные окончания

- •45. Эффекторные нервные окончания

- •47. Нервные волокна

- •48. Гистогематические барьеры

- •2)Периферический нерв: микроскопическое строение, тканевые компоненты, источники развития, функция, регенерация.

- •6 Вопрос

- •8 Вопрос

- •10 Вопрос

- •9 Вопрос

- •17 Вопрос

- •29 Вопрос

- •30 Вопрос

- •Строение эпифиза

- •Гормоны эпифиза:

- •31 Вопрос

- •32 Вопрос

- •Периферические эндокринные железы: щитовидная и паращитовидные железы

- •Щитовидная железа

- •Строение щитовидной железы

- •Околощитовидные (паращитовидные) железы

- •Строение околощитовидной железы

- •33 Вопрос

- •Периферические эндокринные железы: надпочечники Надпочечники

- •Корковое вещество надпочечников

- •Мозговое вещество надпочечников

- •35 Вопрос

- •37 Вопрос

- •39 Вопрос

- •40 Вопрос

- •41 Вопрос

- •42 Вопрос Толстая кишка

- •43 Вопрос Аппендикс

- •47 Вопрос Поджелудочная железа

- •54 Вопрос производные кожи

- •Проксимальные извитые канальцы

- •Дистальный извитой каналец

- •Собирательные трубочки

- •58 Вопрос Эндокринная система почек

- •Ренин-ангиотензиновый аппарат

- •Простагландиновый аппарат

- •Калликреин-кининовый аппарат

- •59 Вопрос Яички

- •60 Вопрос Семявыносящие пути

- •62 Вопрос Яичники.Желтое тело

- •Яичник взрослой женщины

- •Маточные трубы

- •Шейка матки (cervix uteri)

- •65 Вопрос Плацента

8. Железы: общая характеристика. Классификация, строение и регенерация экзокринных желез.

Железистая эпителиальная ткань формирует железы — органы, состоящие из секреторных клеток, вырабатывающих и выделяющих специфические вещества различной химической природы. Вырабатываемые железами секреты имеют важное значение для процессов пищеварения, роста, развития, взаимодействия с внешней средой и других. Многие железы — самостоятельные, анатомически оформленные органы (например, поджелудочная железа, крупные слюнные железы, щитовидная железа), некоторые являются лишь частью органов (например, железы желудка).

Железы подразделяются на две группы:

железы внутренней секреции, или эндокринные, и

железы внешней секреции, или экзокринные.

И те и другие железы могут быть одноклеточными и многоклеточными.

Эндокринные железы вырабатывают высокоактивные вещества — гормоны, поступающие непосредственно в кровь или лимфу. Поэтому они состоят только из железистых клеток и не имеют выводных протоков. Все они входят в состав эндокринной системы организма, которая вместе с нервной системой выполняет регулирующую функцию.

Экзокринные железы вырабатывают секреты, выделяющиеся во внешнюю среду, т.е. на поверхность кожи или в полости органов, выстланные эпителием. Многоклеточные экзокринные железы состоят из двух частей: секреторных, или концевых, отделов и выводных протоков. Концевые отделы образованы гландулоцитами, лежащими на базальной мембране. Выводные протоки выстланы различными видами эпителиев в зависимости от происхождения желёз.

По строению концевых отделов различают железы: разветвленные и неразветвленные, а также трубчатые, альвеолярные или смешанные.

По строению выводных протоков различают железы: простые и сложные. Простые железы имеют неветвящийся выводной проток, сложные железы — ветвящийся.

Химический состав секрета может быть различным, в связи с этим экзокринные железы подразделяются на несколько типов:

белковые (или серозные),

слизистые,

белково-слизистые (или смешанные),

сальные,

солевые (например: потовые и слезные).

В железах в связи с их секреторной деятельностью постоянно происходят процессы физиологической регенерации. В мерокриновых и апокриновых железах, в которых находятся долгоживущие клетки, восстановление исходного состояния гландулоцитов после выделения из них секрета происходит путем внутриклеточной регенерации, а иногда путем размножения. В голокриновых железах восстановление осуществляется за счет размножения камбиальных, или стволовых, клеток. Вновь образовавшиеся из них клетки затем путем дифференцировки превращаются в железистые клетки (это клеточная регенерация).

В пожилом возрасте изменения в железах могут проявляться снижением секреторной активности железистых клеток и изменением состава вырабатываемых секретов, а также ослаблением процессов регенерации и разрастанием соединительной ткани.

9.Кровь и лимфа.Классификация форменных элементов крови.Гемограмма.

Кровь и близкая к ней по свойствам лимфа представляют собой ткани внутренней среды, отличающиеся жидким межклеточным веществом. Клетки крови (форменные элементы) составляют до 45 % объема всей ткани, тогда как межклеточное вещество, или плазма – 55 %. Количество крови у взрослого человека достигает 5-6 л. Кровь выполняет ряд важных для всего организма функций: дыхательную, трофическую, экскреторную, регуляторную, гомеостатическую и защитную.

Плазма крови на 90 % состоит из воды. На органические вещества, преимущественно белки, приходится 9 %, а 1 % составляют неорганические вещества. К белкам плазмы относятся:

· альбумины, выполняющие транспортные функции;

· глобулины, которые переносят металлы и липиды, а также выполняют защитные функции (иммуноглобулины);

· фибриноген, обеспечивающий свертывание крови;

· белки системы комплемента, которые защищают организм от бактерий.

Все форменные элементы крови подразделяются на красные кровяные клетки, или эритроциты, белые кровяные клетки, или лейкоциты и кровяные пластинки, или тромбоциты. Среди лейкоцитов выделяют два типа клеток: зернистые, или гранулоциты, и незернистые, или агранулоциты. К гранулоцитам относятся нейтрофилы, эозинофилы и базофилы, которые различаются между собой характером цитоплазматической зернистости. К агранулоцитам принадлежат моноциты и лимфоциты.

Эритроциты имеют форму двояковогнутого диска диаметром 8 и толщиной 2 мкм. Клетка безъядерная, окрашивается в бледно-желтый или розовый цвет. Цитоплазма эритроцита заполнена белком гемоглобином, который разносит кислород по тканям. Кроме переноса кислорода, эритроцит транспортирует также карбонат-ион и некоторые другие молекулы. Количество эритроцитов в 1 микролитре составляет 4,5-5,5 млн.

Нейтрофилысоставляют больше половины от общего числа лейкоцитов (около 3-4 тысяч на 1 мкл). Это округлая клетка диаметром 9 мкм с сегментированным ядром и слабо оксифильной цитоплазмой.

Эозинофилывнешне очень похожи на нейтрофилы, но отличаются от них характером специфической зернистости. Диаметр специфических зерен эозинофилов составляет около 800 нм. Они обладают слоистой микроструктурой и окрашиваются в ярко-оранжевый цвет

Базофилы отличаются от других зернистых лейкоцитов тем, что их цитоплазма заполнена темно-фиолетовыми гранулами. Диаметр клетки составляет 8-10 мкм, число долек в ядре редко превышает 2.

Моноциты – самые крупные клетки крови, их диаметр достигает 12-15 мкм. Ядро клетки имеет бобовидную форму, оно не расчленено на сегменты. В цитоплазме хорошо развиты пластинчатый комплекс и лизосомы, присутствуют также включения липидов и гликогена. Цитоплазма базофильная, без специфической зернистости, хотя имеется небольшое количество азурофильных гранул.Количество моноцитов в крови равно 400-500 на 1 мкл.

Лимфоцитысоставляют до 30 %от общего числа лейкоцитов, занимая по количеству в крови второе место после нейтрофилов – около 2 000 клеток на 1 мкл. Диаметр клетки варьирует в пределах 7-12 мкм. Большую часть лимфоцита занимает округлое несегментированное ядро, слабо базофильная цитоплазма окружает его узкой асимметрической лентой. Органоидов в цитоплазме мало.

В функциональном плане лимфоциты подразделяются на два типа: В-лимфоциты, обеспечивающие гуморальный иммунитет, и Т-лимфоциты, которые осуществляют реакции клеточного иммунитета.

В-лимфоциты созревают в красном костном мозгу. На поверхности этих клеток имеются особые белки-рецепторы, которые способны распознавать антигены. Они построены из белка иммуноглобулина класса M или D (IgM/D). В-лимфоциты после распознавания и активации превращаются в плазматические клетки (плазмоциты), которые являются продуцентами антител. Тем самым В-лимфоциты обеспечивают осуществление гуморального звена иммунной реакции.

Т-лимфоциты созревают в тимусе (вилочковой, или зобной, железе). На своей поверхности они также имеют рецепторы (ТКР), способные распознавать антигены, но они другой структуры, чем у В-лимфоцитов. Т-лимфоциты осуществляют “двойное распознавание”, одновременно с антигеном определяя метку его происхождения. Некоторые Т-клетки (цитотоксические лимфоциты) могут непосредственно уничтожать чужие или собственные переродившиеся клетки, но в основном они контролируют деятельность В-лимфоцитов.

Т-лимфоциты представлены тремя функционально различными субпопуляциями: Т-хелперами, Т-супрессорамит и ЕК-клетками.

Т-хелперы, одновременно с В-лимфоцитами распознавая антиген, стимулируют пролиферацию и дифференцировку В-лимфоцитов в плазмоциты. Т-супрессоры также параллельно В-лимфоцитам и Т-хелперам распознают антиген, но в случае несовпадения результатов опознания, подавляют действие Т-хелперов. ЕК-клетки с помощью специальных рецепторов способны распознавать и уничтожать раковые клетки.

Гемограмма— клинический анализ крови.Включает данные о количестве всех форменных элементов крови, их морфологических особенностях, СОЭ, содержании гемоглобина, цветном показателе, гематокритном числе, соотношении различных видов лейкоцитов и др.

В норме количество эритроцитов в 1 л крови у мужчин — 4,0—5,01012. у женщин —3,7—4,71012.

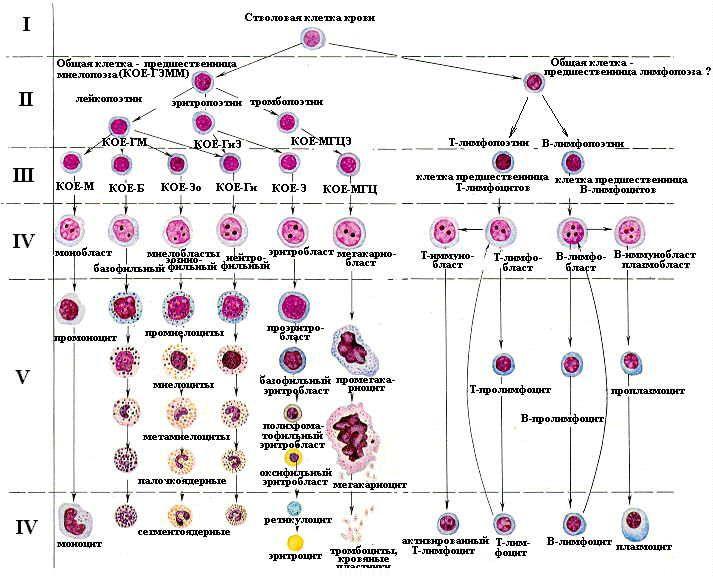

10.Характеристика постэмбрионального гемоцитопоэза. Стволовые клетки крови и колониеобразующие единицы. Характеристика плирипотентных,унипотентных предшественников и бластных форм.Регуляция гемопоэза и лимфопоэза,роль микроокружения.

Источником образования всех форменных элементов крови являются полипотентные клетки – стволовые клетки (СК).

От стволовой кроветворной клетки до дифференцированных элементов крови клетки проходят 6 этапов или классов:

1-ый класс: стволовые кроветворные клетки — родоначальницы, полипотентные предшественники всех клеток крови. Они формируют самоподдерживающиеся популяции и выбирают направление дифференцировки в зависимости от условий, в которые попадает. Локализуются в красном костном мозге, наименее чувствительны к повреждениям, по морфологии напоминают малый лимфоцит.

2-ой класс: полустволовые клетки - предшественницы миелопоэза и лимфопоэза. Образуют отдельно полустволовые клетки миелоидного и лимфоидного ростков. Морфологически неразличимы. Имеют морфологию малого лимфоцита.

3-й класс: унипотентные клетки - предшественницы своего ряда кроветворения. Способны дифференцироваться только в один тип форменного элемента. Эти клетки чувствительны к специальным веществам — поэтинам (стимулируют развитие клеток), специфичных для каждого ряда кроветворения (эритропоэтины, тромбопоэтины и другие). Морфологически неразличимы. Морфология их также соответствует малому лимфоциту.

Первые три класса клеток объединяются в класс морфологически неидентифицируемых клеток, так как все они имеют морфологию малого лимфоцита, но потенции их к развитию (направления развития) различны.

4-ый класс - бластные (молодые) клетки или бласты (эритробласты, лимфобласты и так далее). Отличаются по морфологии как от трех предшествующих, так и последующих классов клеток.

5-ый класс - дифференцирующиеся клетки. В процессе дифференцировки постепенно приобретают морфологические и функциональный свойства зрелых форменных элементов (юные и палочкоядерные нейтрофилы, ретикулоциты). В небольших количествах на поздних этапах эти клетки могут появляться в периферической крови.

До 5-го класса включительно все клетки должны находиться в красном костном мозге.

6-ой класс: дифференцированные клетки - зрелые форменные элементы, которые циркулируют в крови и выполняют свои функции. Однако следует отметить, что только эритроциты, тромбоциты и сегментоядерные гранулоциты являются зрелыми конечными дифференцированными клетками или их фрагментами. Моноциты не окончательно дифференцированные клетки. Покидая кровеносное русло, они дифференцируются в конечные клетки - макрофаги. Лимфоциты при встрече с антигенами, превращаются в бласты и снова делятся.

Кроветворение регулируется:

факторами роста, обеспечивающими пролиферацию и дифференцировку СКК и последующих стадий их развития,

факторами транскрипции, влияющими на экспрессию генов, определяющих направление дифференцировки гемопоэтических клеток,

витаминами, гормонами.