книги / Местное самоуправление в современном обществе

..pdfВ выполненном исследовании ТОС объектом выступало местное сообщество различных типов населенных пунктов сельских и городских муниципальных образований края, предметом исследования – специфика социальных связей и отношений, обусловливающих процессы самоорганизации жителей и их участие в осуществлении местного самоуправления в форме территориального общественного самоуправления в населенных пунктах сельских и сельско-промышленных районов Пермского края.

В настоящей статье (ввиду ограниченности объема) рассмотрен лишь один аспект системы отношений с участием субъектов ТОС. Первичный анализ ценностно-деятельностного измерения потенциала местного (локального) представлен автором на V Всероссийском социологическом конгрессе – 2016 [6]; методика социологического анализа предметной ниши субъектов ТОС – на конференции «Современный город – 2016» [7].

2.Территориальное общественное самоуправление

всистеме отношений управления и самоорганизации субъектов местного сообщества

Рассматривая влияние управленческой деятельности на практику жизнедеятельности человека как процесс формирования социально-общественных институтов (обычаев, норм, ценностей), А.А. Баранов в своей работе «Социальная ориентированность системы управления в российском обществе: условия формирования и перспективы развития» [8, с. 2–3], выделяет несколько качественных уровней «включения-включенности» индивида в процесс достижения цели управления:

а) предуправленческая мысль – то, что связано с социаль- но-утопическими проектами;

б) «управленческий "переворот" связан со становлением "знаниевой" модели управления» [8, с. 2–3], присущей тейлоризму: общество – это большая фабрика. Социально-общественная ценность этого типа управления «выражалась в повышении экономи-

271

ческой эффективности и формировании дисциплинированного

иумелого работника» [8, с. 2–3] (вставить нужного человека на его местовструктуре);

в) в управлении как «предпринимательской сфере» деятельности главное условие эффективности – предприниматель- ско-прогностические, интеллектуальные и организаторские способности управленцев; именно они выделены в общественных отношениях как ценность;

г) управление человеческими ресурсами связано с выделением систем обратной связи, критериев социальной мотивации

изаинтересованности и «все-таки нацелено на получение "максимальной выгоды"» [8, с. 2–3], по сути, связано с «управленческим воздействием на социальную ситуацию для регулирования потребностей и интересов людей» [8, с. 2–3];

д) в российской практике концепция управления во многом «определяет ограниченность обратных связей … и сохраняет принцип вертикального социального контакта. ... Это определяет … стабильность социальной системы, но в перспективе ограничивает "точки роста"» [8, с. 2–3]. Действующие инструменты контроля в этом случае, если и опираются на общественное мнение или социальный мониторинг, то «решающей инстанцией принятия управленческих решений остается система управления; ... социальная ориентированность управления … зависит от "достижения целей в интересах самой системы управления"» [8, с. 2–3]. Это говорит о мифичности рассуждений об иждивенчестве и безынициативности населения. Система государственного и муниципального управления, в значительной степени, воспроизводит это потребительство и совершенно неадекватно приравнивает его к патернализму.

Сегодня российское муниципальное управление вбирает всебя технологии бизнес-управления через действующих депутатов и новых специалистов органов исполнительной власти, ивидно, как проявляются все исторически отжившие формы управления деятельностью и как практика управления, по мнению

272

ряда исследователей, «страдает управленческим высокомерием, закрытостью принимаемых решений и дефицитом доверия общества» [8, с. 4]. В значительной степени этому способствует тренд укреплениягосударственности– «построениявертикаливласти».

Публичность (открытость, гласность, массовость участия, результативность) особенно важна для климата добрососедства в местном (локальном) сообществе, так как в культуре производ- ственно-экономической деятельности бизнеса сегодня утрачена мотивация на общественно значимый результат труда каждого и, в первую очередь, в мотивации самого собственникауправленца. В частности, Е.Ю. Алексеева отмечает, что «...в российской социологической и экономической литературе ... анализ социальной ответственности чаще всего ведется в контексте этики бизнеса или экономического обоснования благотворительности. Представляется, что ... подмена понятия "социальная ответственность" на "благотворительность" неверна и даже опасна, поскольку благотворительность ... скорее разовый акт, тогда как социальная ответственность должна стать явлением структурного, системного порядка, чтобы ... эффективно регулировать взаимоотношения власти, бизнеса и общества» [9, с. 7–8].

Именно муниципальные органы, в соответствии с их природой, могут и должны выделять и транслировать в местное сообщество ценность способов, средств и результатов инициативной общественно-значимой деятельности жителей (отдельные представители муниципалитетов способны уже сегодня выполнять эти функции).

Мы полностью разделяем мнение доктора социологических наук В.Л. Романова о том, что «структура и деятели связаны между собой деятельностью (потенция), которая реализуется в событиях социальной практики, воздействующих в порядке обратной связи как на структуры, так и на деятелей, изменяя тем самым социальную реальность.» [10]

Систему рождения инициатив и трансформации норм (ценностей) жизнедеятельности можно представить, на основе методики Г.П. Щедровицкого [11, с. 287], в виде схемы системно-

273

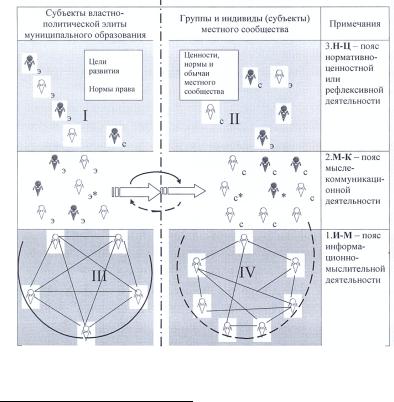

структурного, смыслового и содержательного анализа мыследеятельности, на которой мезопространство условно разделено осью симметрии на две общности (рисунок): субъектов властнополитической деятельности (муниципальной элиты) и субъектов жизнедеятельности местного сообщества. Кроме того, в системе их взаимодействия выделены три слоя или пояса, в которые включены прямо или опосредованно все жители населенного пункта.

Рис. Схема взаимообусловленности процессов управления, самоорганизации и трансформации в системе отношений субъектов местного сообщества3

3 Фигурки с индексом «э» – представители муниципальной элиты; фигурки с индексом «с» – представители местного (локального) сообщества; фигурки без индекса – внешние «игроки» на муниципальном поле; затененные фигурки – транслирующие и воспринимающие информацию (рефлексирующие) субъекты.

274

По схеме (см. рисунок) можно проследить влияние вариантов согласованности и рассогласованности процессов самоорганизации и управления на эффективность механизмов формирования норм и ценностей, мотивирующих общественно-значимое поведение.

Первый пояс (И-М) – слой информационно-мыслительной деятельности субъектов (индивидов) внутри каждой выделенной общности: жители (поле IV) – локальное (местное) сообщество и отдельные субъекты внешней среды – индивидуальное и межгрупповое взаимодействие, зарождение общественного мнения, целей и мотивов жизнедеятельности; элита (поле III) – неорганизованная муниципальная элита и внешние игроки на экономическом поле мезопространства (в том числе стейкхолдеры) – согласование интересов в процессе включения в оборот интеллектуальных и материальных ресурсов территории.

Первый пояс для наглядности расположен внизу схемы, хотя это непринципиально (можно разместить и вверху).

Второй пояс (М-К) – слой мыслекоммуникационной деятельности субъектов – процесс согласования позиций муниципальной элиты и местного сообщества, который может проходить как неформально, так и в соответствии с формально установленными технологиями (собрание, публичные слушания, конференция, СМИ, производственно-трудовые отношения). При этом процесс трансляции в местное сообщество информации и результатов (смыслов) деятельности властно-политической элиты, как правило, сегодня преобладает над процессами восприятия обратной связи и более похож на PR-благотворительность (соответствующим образом отражено на рисунке), часто откликаясь лишь на предельность конфликтного противостояния.

Третий пояс (Н-Ц) – слой нормативно-ценностной (рефлексивной) деятельности (мыследеятельности) – процесс рождения образцов поведения, норм и ценностей жизнедеятельности субъектов местного сообщества: лидеры общественных отношений (поле II) – система неформальных лидеров, в частности,

275

членов органов ТОС, активных участников социальнопроектной деятельности и НКО – формулируют и удерживают нормы общественного поведения (правила, обычаи, ценности сообщества); лидеры властно-политической элиты как субъект публичной деятельности (поле I) – муниципалитет и организованная элита (постоянно консолидирующийся субъект управления) – формулируют нормы муниципального права и цели соци- ально-экономической деятельности (стратегии, политики, программы развития – смыслы).

Второй пояс является некой горизонтальной осью симметрии, через которую первый и третий как бы противостоят друг другу. И пояса, и колонки не только «противостоят», но могут «накладываться» и «совмещаться», проявляя механизмы и структурируя информацию о возможных процессах, целях, задачах, средствах и результатах деятельности. Можно смоделировать ситуации взаимодействия власти и населения (см. рисунок), используя методику SWOT-анализа4 [14, с. 94–96].

Существуют возможные сценарии отношений при «наложении» и «совмещении» полей.

Позитивные сценарии организационно-методического управления, обеспечивающего общественное участия (зарождение и трансформацию норм):

а) наложение полей I и II – создание условий для самореализации лидеров местного сообщества – увеличивает возможности консолидированной элиты в процессе подготовки и исполнения властно-политических решений, учитывающих цели, задачи и смыслы деятельности субъектов сообщества;

– наложение полей I и III – формирование/создание условия для становления социально-ответственной деятельности бизнеса (как правило, в рамках стратегий, политик, программ развития муниципального образования) – возможное снижение уровня

4 От англ. strength – сила, weakness – слабость, opportunities – возможно-

сти и threats – угрозы.

276

неприятия жителями деятельности бизнеса при его обществен- но-позитивном взаимодействии с властью;

–наложение полей I и IV – создание условий активного

иосознанного участия населения в осуществлении местного самоуправления, в том числе на основе социально-проектной деятельности (конкурсы социальных проектов, самообложение, инициативное бюджетирование), – это открытость деятельности, соучастие и формирование доверия к власти;

б) наложение полей II и IV – создание властью благоприятных условий для образования и деятельности социальнопроектных групп, органов ТОС и НКО, в том числе системы ор- ганизационно-методического обеспечения последующих циклов реализации проектов и создания новых проектов;

–наложение полей II и III – создание властью условий для формирования социально ответственной или подобной деятельности бизнеса, в частности, участия в реализации общественно значимой инициативы населения;

в) наложение полей III и IV – «народные» предприятия формируют мезопространство при содействии власти (особенно актуально в небольших монопоселках городского типа).

Варианты позитивных сценариев с участием лидеров общественных отношений, представителей бизнеса и власти позволяют предположить возможность формирования «социальноэкологических» процессов в стратегии развития территории (путь к «справедливости» и «гармонии»).

Риски искусственного «стимулирования» или сдерживания участия жителей в осуществлении местного самоуправления:

г) совмещение полей I и II – «втягивание» лидеров местного сообщества на поле субъектов властно-политической деятельности (в обыденном сознании они «сливаются» с властью) – увеличивает недоверие к власти и подавляет инициативу, например, «избрание» депутатов, их помощников, работников муниципалитета в состав органов ТОС, либо «включение» лидеров ТОС в систему деятельности «на территории» исполнительной власти;

277

–совмещение (слияние) полей I и III – лоббирование интересов бизнеса муниципальной властью (превращение местного сообщества в «ресурс» бизнеса) – это утрата доверия и отрыв власти от населения, коррупция;

–совмещение полей I и IV – подмена технологий и форм организационно-правового и информационного обеспечения

инициативной деятельности населения технологиями «PR»

и«цензурой» СМИ, формирование системы «квакеров» и двойной морали – скрытое социальное напряжение в форме отложенного конфликта;

д) совмещение полей II и IV – «подкуп» лидеров и органов ТОС средствами технологий «псевдопатернализма» (потребительства), как правило, это подмена «инициативы участия» жителей в осуществлении местного самоуправления на «инициативу информирования» власти либо лоббирование интересов лидеров и органов ТОС депутатами, в том числе при проведении конкурсов социальных проектов – это самосворачивание инициативной деятельности жителей, вытеснение «сложных» НКО с территории;

–совмещение полей II и III – «поддержка» лидеров и органов ТОС (НКО), действующих в сферах экономических или политических интересов бизнеса (власти), создание аффилированных структур, «PR» субъектов бизнеса лидерами ТОС и НКО

инаоборот;

е) совмещение полей III и IV – формализация деятельности субъектов системы «профсоюз–власть–бизнес» (трехсторонних комиссий), согласованное «наступление» власти и бизнеса на лидеровтрудовыхколлективов, ТОСиНКО– этомиграциялидеров.

Очевидно, что при негативных сценариях в системе управления проявляются «противоречия "роста" ... эти сбои и ... несогласованности являются следствием ... некомпетентности, неправильной постановки иерархии целей, и неполной социальной ориентированности управленческого воздействия» [8, с. 1]; вне оптимальности соотношения (сбалансированности) управления

278

и самоорганизации на основе доверия и ответственности субъектов отношений: бизнес–власть–жители/лидеры местного сообщества.

3. Справедливость, доверие и соучастие при осуществлении местного самоуправления субъектами муниципальной власти и жителями малых территорий – итоги анкетного опроса

Представление о состоянии взаимного доверия между субъектами сообщества (табл. 1), в том числе доверия к власти, дают ответы на вопрос анкеты: «Так или иначе Вам приходится взаимодействовать с различными органами власти, организациями и живущими рядом с Вами людьми. И нам важно знать, в какой степени Вы доверяете или не доверяете им.»

Таблица 1 Ответы респондентов о доверии к людям, живущим рядом,

ио доверии к органам муниципальной власти

(от числа опрошенных, в % по столбцам)

Степень |

|

Ответы |

|

Ответы |

|

Ответы |

Работникамадминистрации Вашего района |

Ответы |

|||||

доверия |

|

% |

|

% |

|

% |

% |

||||||

Полностью не |

Людям, живущим с Вами рядом |

|

3,4 |

|

|

7,4 |

Депутатами Вашего поселения |

|

9,2 |

|

8,9 |

||

доверяю |

|

Работникам администрации Вашего поселения |

|

|

|

||||||||

10,8 |

|

20,2 |

|

25,1 |

|

28,4 |

|

||||||

2. Скорее не |

|

|

|

|

|||||||||

доверяю, чем |

|

7,4 |

|

12,8 |

|

15,9 |

|

19,5 |

|||||

доверяю |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

3. Скорее |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

доверяю, чем |

|

46,1 |

|

41,9 |

|

42,0 |

|

42,4 |

|||||

не доверяю |

81,2 |

|

68,3 |

|

62,4 |

|

59,5 |

|

|||||

4. Полностью |

|

35,1 |

|

26,4 |

|

20,4 |

|

17,1 |

|||||

доверяю |

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

Всего ответов |

92,1 |

88,5 |

87,5 |

87,8 |

|||||||||

5. Затрудн. |

6,2 |

8,7 |

9,4 |

9,5 |

|||||||||

ответить |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

Системные |

|

1,6 |

|

2,8 |

|

3,1 |

2,6 |

||||||

пропущенные |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Итого |

|

100,0 |

|

100,0 |

|

100,0 |

|

100,0 |

|||||

279

Таблица 2

Ответыреспондентовобудовлетворенностисоседской взаимопомощьюивзаимоотношениямиссубъектами муниципальнойвласти(от числа опрошенных, в % по столбцам)

Оценка |

2) Соседская взаимопомощь |

Ответы |

|

с администрацией поселения |

Ответы |

|

|

Ответы |

|

|

Ответы |

|||||

удовлетворен- |

|

|

с депутатами поселения |

|

|

|||||||||||

% |

26) Взаимоотношения |

% |

27) Взаимоотношения |

% |

28) Взаимоотношения |

|

% |

|||||||||

ности |

с районной властью |

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

1 |

15,1 |

4,6 |

22,8 |

11,8 |

32,2 |

17,6 |

34,5 |

18,7 |

||||||||

2 |

9,5 |

11,0 |

14,6 |

15,8 |

||||||||||||

3 |

22,3 |

25,3 |

24,5 |

26,6 |

||||||||||||

4 |

63,3 |

33,7 |

49,7 |

31,0 |

42,0 |

27,9 |

36,4 |

26,4 |

||||||||

5 |

29,6 |

18,7 |

14,1 |

10,0 |

||||||||||||

Всего ответов |

99,7 |

97,9 |

98,7 |

97,5 |

||||||||||||

Пропущенные |

0,3 |

2,1 |

1,3 |

2,5 |

||||||||||||

Итого |

100,0 |

|

100,0 |

|

100,0 |

|

|

100,0 |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Об удовлетворенности реальной ситуацией, сложившейся в местном сообществе (табл. 2), можно судить по ответам респондентов на вопрос: «Укажите, пожалуйста, насколько Вы удовлетворены положением дел и отношениями в перечисленных ниже сферах жизни Вашего населенного пункта (деревни, села, поселка, города)» («1» – самая низкая и «5» – самая высокая удовлетворенность).

Доверие жителей к субъектам четырех ареалов5 своей жизнедеятельности (см. табл. 1) почти на четверть выше, чем удовлетворенность результатами взаимодействия с ними (см. табл. 2), – это первое. Второе, процент позитивных ответов снижается, а негатив возрастает в 1,5–2,0 раза по мере «увеличения расстояния» от респондента до субъекта как по удовлетворенности результатами деятельности, так и по доверию. При этом у половины респондентов – доверие, и у трети – ощущение взаимодействия все-таки остается.

5 Ареалы: окружающие люди (соседи), администрация поселений, депутаты поселений, администрация муниципального района.

280