- •Введение

- •1. Определение основных физико-механических свойств твердых отходов, образующихся и использующихся в производстве

- •1.1.2. Определение площади удельной поверхности

- •1.1.3. Седиментационный анализ

- •1.2. Определение насыпной плотности материала

- •1.3. Определение истинной плотности материала

- •1.4. Определение суммы активных СаО и MgО

- •1.5. Определение гидратной воды и двуводного сульфата кальция в гипсосодержащих отходах

- •1.6. Определение полуводного сульфата кальция в гипсосодержащих отходах

- •Результаты работы

- •2. Определение содержания основных компонентов сточных вод и водных вытяжек

- •2.1. Определение взвешенных веществ в сточной воде

- •2.2. Определение сухого и прокаленного остатков

- •2.3. Определение концентрации сульфат-ионов в воде

- •2.4. Определение концентрации хлорид-ионов

- •2.5. Определение содержания ионов Cr (VI)

- •3.1. Определение острого токсического действия

- •3.2. Обработка и оценка результатов при длительном биотестировании

- •Вопросы для самоподготовки

- •Вопросы для самоподготовки

- •4.1. Изучение свойств твердых отходов, образующихся при производстве строительной извести

- •Вопросы для самоподготовки

- •5. Производство цементных вяжущих веществ

- •5.1. Изучение свойств пыли, образующейся при очистке отходящих газов обжиговых печей цементного производства

- •Вопросы для самоподготовки

- •6.1. Определение основных свойств гипсосодержащих отходов

- •Вопросы для самоподготовки

- •7.1. Изучение свойств шламовых отходов производства асбестоцементных изделий

- •7.2. Изучение свойств сточных вод асбестоцементного производства

- •Вопросы для самоподготовки

- •8.Экологические аспекты производства керамическиx изделий

- •8.1. Изучение свойств сточной воды, образующейся при производстве керамической плитки

- •8.2. Изучение свойств пылевидных отходов, образующихся при очистке отходящих газов обжиговых печей производства керамзитового гравия

- •Вопросы для самоподготовки

- •Библиографический список

- •Оглавление

2.5. Определение содержания ионов Cr (VI)

Оборудование и материалы: фотоэлектрокалориметр с длиной волны 640 нм; кюветы с толщиной слоя 50 мм; мерные колбы на 50 мл; пипетки; мерные цилиндры; мерная колба на 1 л; 1 Н раствор едкого натра; 1 Н раствор серной кислоты; раствор серной кислоты, разбавленный дистиллированной водой 1:1; фосфорная кислота концентрированная; кислотная смесь (при непрерывном перемешивании последовательно вливают в коническую колбу 50 мл дистиллированной воды, 50 мл серной кислоты, 30 мл фосфорной кислоты); 0,5%-ный раствор дифенилкарбозида в ацетоне (0,25 г дифенилкарбазида растворяют в 50 мл ацетона, хранят в темной склянке) основной раствор бихромата калия (2,8265 г соли, высушенной при 105°С, растворяют в дистиллированной воде, доводят объем до 1 л, содержание хрома (VI) – 1 мг/мл).

Порядок выполнения работы и обработка результатов.

Построение калибровочного графика. Готовят серию стандартных растворов.

а) рабочий раствор Ι: 25 мл основного раствора помещают в колбу на 500 мл и доводят до метки дистиллированной водой. Содержание хрома (VI) - 0,05 мг/мл.

б) рабочий раствор ΙΙ: 20,0 мл рабочего раствора Iприливают в колбу на 500 мл и доводят до метки дистиллированной водой. Содержание хрома (VI) - 0,002 мг/мл.

В мерные колбы емкостью 50 мл помещают 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 мл рабочего раствора ΙΙ. Затем в каждую колбу приливают 0,65 мл смеси кислот, 1 мл 0,5 % раствора дифенилкарбазида в ацетоне, доводят до метки дистиллированной водой. Полученный раствор тщательно перемешивают и оставляют на 10 мин. После этого измеряют оптическую плотность при λ = 540 нм и толщине кюветы 1 – 5 см.

2. Строят калибровочный график зависимости оптической плотности от концентрации Cr(VI) на миллиметровой бумаге.

3. Раствор с неизвестной концентрацией Cr(VI) анализируют на ФЭКе аналогично п.1 и по калибровочному графику определяют содержание Cr (VI) в исходном растворе. Концентрацию Cr (VI) в растворе рассчитывают по формуле:

![]() ,

,

где С– концентрация Cr (VI), найденная по калибровочному графику, мг/л;V– объем пробы, взятой для анализа, мл;50– объем, до которого разбавлена проба, мл.

3. Оценка токсикологического влияния промышленных отходов на объекты окружающей среды методом биологического

тестирования

3.1. Определение острого токсического действия

Отходы различных производств часто содержат небезопасные для окружающей среды компоненты органической и неорганической природы, как, например, тяжелые металлы. Подобные вещества, содержащиеся в отходах производства строительных материалов, также могут оказывать на живые системы негативное действие, которое определяет такую характеристику материала, как его токсичность. Под токсичностью при этом подразумевается свойство вызывать патологические изменения или гибель организмов.

Токсикологическую опасность твердых отходов производства строительных материалов оценивают по токсичности их водных экстрактов (водных вытяжек образцов).

Если учесть продолжительность и сложность токсикологических исследований на теплокровных животных, то становится понятным внимание, которое направлено на возможность осуществления экспресс-токсикологической оценки строительных материалов. В этом случае в качестве тест-объектов используются различные низшие организмы: инфузории, рачки дафнии, одноклеточные водоросли, дрожжи, пресноводные гидры, а также семена злаковых культур и т.д. Из-за примитивности строения у них отсутствуют дублирующие друг друга системы и механизмы, обеспечивающие устойчивость к тем или иным токсикантам. Вследствие этого, простейшие живые системы оказываются более чувствительными к ксенобиотикам (чужеродным соединениям) и быстрее, чем высшие животные, реагируют на появление токсических примесей в водных вытяжках.

Обитатели пресноводных водоемов – ветвистоусые рачки рода Daphnia– широко применяются в водной токсикологии по причине высокой чувствительности к токсикантам различной природы. Оценка токсического воздействия на рачков проводится по такому биологическому показателю, как выживаемость при выявлении острого токсического действия водной вытяжки методом кратковременного биотестирования. Условия длительного биотестирования позволяют сделать вывод о наличии хронического токсического действия водных экстрактов по таким показателям, как плодовитость и качество потомства.

Методика кратковременного биотестирования основана на определении изменений выживаемости дафний при воздействии токсических веществ, содержащихся в водной вытяжке тестируемых образцов по сравнению с контролем.

Показателем выживаемости служит среднее количество тест-объектов, выживших в тестируемой воде или в контроле за определенное время. Критерием токсичности является гибель 50 % и более дафний за период времени до 96 ч в тестируемой воде по сравнению с контролем.

Характеристика тест-объекта.Используемая в работе культураDaphnia magnaявляется наиболее крупным представителем родаDaphnia, обитающим в стоячих или слабопроточных водоемах, во временно пересыхающих водоемах и даже лужах.

Тело дафний овальной формы, сжато с боков, заключено в хитоновый прозрачный панцирь. Голова покрыта щитом. В основании головы по бокам расположены две задние сильно развитые антенны, служащие для скачкообразного передвижения в толще воды. Максимальная длина тела дафний – 6,0 мм.

В природе в летнее время, а в лаборатории при благоприятных условиях круглый год, дафнии размножаются без оплодотворения, партогенетически, причем рождаются в основном самки. При резком изменении условий существования в популяции дафний появляются самцы, и дафнии переходят к половому размножению.

Для культивирования

дафний используют водопроводную воду,

которую отстаивают и насыщают кислородом

с помощью микрокомпрессоров. Кормом

для дафний служат зеленые водоросли

(хлорелла или сценедесмус) и хлебопекарные

дрожжи. По типу питания рачки относятся

к фильтраторам, то есть отцеживают из

воды мелкие организмы планктона и

детрит. К оптимальным условиям

культивирования дафний относятся:

температура – 20![]() 2°С;

кислотность среды рН – 7,0...8,2; жесткость

воды – 3...4 мг-экв/л; концентрация

растворенного кислорода – 6,0 мг/л. Не

допускают освещение организмов прямыми

солнечными лучами.

2°С;

кислотность среды рН – 7,0...8,2; жесткость

воды – 3...4 мг-экв/л; концентрация

растворенного кислорода – 6,0 мг/л. Не

допускают освещение организмов прямыми

солнечными лучами.

Оборудование и материалы: сосуды для дафний емкостью 150-200 мл, стеклянная трубка, дафнии,

Порядок выполнения работы и обработка результатов.

1. Приготовление водной вытяжки композиционных строительных образцов. Для получения водной вытяжки подготовленный и взвешенный образец (m1) заливают отстоенной водопроводной водой (m2) в соотношении 1:10 по массе (m1 : m2). Выдерживают образцы в воде при комнатной температуре в течение 10...14 сут. Данная экспозиция вполне достаточна для выявления миграции химических соединений из образцов в водную среду. После отстаивания жидкую и твердую фазы сепарируют путем фильтрации. Полученный фильтрат подвергают процедуре биотестирования, предварительно определив величину рН среды с помощью бумажного универсального индикатора. Контролем служат водные экстракты образцов, не содержащих отхода, и отстоенная водопроводная вода, для того чтобы исключить возможное влияние на живые организмы иных компонентов композиционного материала.

2. Условия

кратковременного биотестирования.

Биотестирование проводят в климатостате,

боксе или помещении, в котором отсутствуют

токсические пары и газы, при оптимальном

для культивирования организмов

температурном (20![]() 2°С)

и световом режимах. Результаты

биотестирования считают правильными,

если гибель дафний в контроле не превышает

10 % за весь период наблюдений.

2°С)

и световом режимах. Результаты

биотестирования считают правильными,

если гибель дафний в контроле не превышает

10 % за весь период наблюдений.

3. Процедура биотестирования. Объем пробы водной вытяжки для кратковременного биотестирования составляет от 0,3 до 2,0 л в зависимости от количества разбавлений.

Посадку дафний в сосуды проводят следующим образом:

Стеклянной трубкой диаметром 0,5...0,7 см отлавливают дафнии из культуры, стараясь, чтобы объем среды культивирования, которая попадает при этом в трубку, был минимальным.

Переносят рачков в емкости, содержащие 100...150 мл контрольной и тестируемой жидкости или ее разбавлений. Желательно, чтобы была трехкратная повторность.

В каждый сосуд помещают по 6...10 односуточных особей и экспонируют в течение 96 ч. При кратковременном биотестировании дафний не кормят.

Учет выживших дафний проводят через 1, 24, 48, 72 и 96 ч. Особи считаются выжившими, если они свободно передвигаются в толще воды или всплывают со дна сосуда не позднее 15 с после его легкого покачивания. Если в любой учитываемый период времени в тестируемой воде гибнет 50 % и более дафний, биотестирование прекращают.

Процент погибших дафний в тестируемой воде по сравнению с контролем рассчитывают по формуле

![]() ,

,

где Хk– среднее количество дафний, выживших в контроле;Хт – среднее количество дафний, выживших в тестируемой среде.

Если величина А

![]() 50

%, то считается, что тестируемая среда

оказывает острое токсическое действие

на дафний.

50

%, то считается, что тестируемая среда

оказывает острое токсическое действие

на дафний.

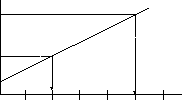

Для определения степени острого токсического действия анализируемой воды рассчитывают графическим методом кратность разбавления воды (ЛКр50-96), при которой гибнет 50 % дафний за 96 ч и минимальную кратность разбавления (ЛКр0-96), при которой дафнии не гибнут за 96 ч. Пример графического расчета степени токсического действия показан на рис. 1.

100

50

ЛКр50

ЛКр0

0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 lgК

Рис.1. Пример графического расчета степени токсического действия загрязнителей.

На оси абсцисс откладывают логарифмы величин кратности разбавлений тестируемой воды, а на оси ординат – величины выживаемости дафний в процентах к контролю. Полученные точки соединяют прямой. От точек на оси ординат, соответствующих 50 и 100 % выживаемости, проводят линии, параллельные оси абсцисс. Из точек пересечения этих линий с экспериментальной прямой опускают перпендикуляры на ось абсцисс и находят логарифмы величин кратности разбавлений, которые (кратности) будут соответствовать искомым величинам ЛКр50и ЛКр0. Чем больше величины ЛКр50и ЛКр0, тем токсичнее водная вытяжка образца, а значит, тем опаснее для окружающей среды исследуемый строительный композит.

Степень токсичности можно также установить, рассчитав среднее время гибели 50 % дафний в тестируемой воде (ЛТ50). Для этого строят график, откладывая на оси абсцисс время наблюдений, а на оси ординат – выживаемость в процентах к контролю. Чем меньше ЛТ50, тем токсичнее тестируемая среда.

Полученные результаты должны быть представлены в виде таблицы (табл. 3.1).

Таблица 3.1.

![]() Результаты

биотестирования

Результаты

биотестирования

|

№ п\п |

Кратность разбавления |

Величина А, % |

Оценка токсичности |

|

1 |

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

4 |

|

|

|