- •1. Силовая электроника, определение, современное состояние и основные направления развития.

- •2. Основные задачи и проблемы, возникающие при проектировании силовых электронных устройств (сэу).

- •3. Обобщенная структурная схема и основные элементы сэу.

- •4. Использование сэу в системах управления, регулирования и контроля ла.

- •5. Использование сэу в системах преобразования электрической энергии на борту ла.

- •6. Обобщенная классификация сэу по различным признакам, преобразовательные сэу и сэу для получения управляющих воздействий.

- •7. Управляемые сэу, обобщенная структурная схема технологического объекта с управляемым сэу.

- •22. Характеристики выключения тиристора, время выключения (восстановление).

- •8. Классификация исполнительных сэу.

- •9. Классификация преобразовательных сэу.

- •10. Простые и комбинированные преобразователи и их структурные схемы.

- •17. Определение основных потерь в вентилях на низких частотах.

- •11. Роль эвм, микропроцессорной техники в развитии сэу.

- •12. Виды преобразования параметров электрической энергии, примеры использования преобразовательных сэу.

- •13. Основные пассивные компоненты, используемые в сэу: резисторы, конденсаторы, индуктивности, основные параметры и конструктивные особенности.

- •14. Силовые полупроводниковые приборы (спп), общие сведения, направления развития и классификация по степени управляемости.

- •15. Силовые диоды (вентили), физические основы и конструкция, система обозначений и маркировок, система параметров и характеристик, специальные группы параметров.

- •16. Эквивалентная тепловая схема силового диода, внутреннее и общее установившиеся тепловые сопротивления.

- •18. Составляющие дополнительных потерь в управляемых и неуправляемых спп.

- •19. Последовательное и параллельное соединение силовых диодов, расчет выравнивающих элементов.

- •20. Силовые стабилитроны и ограничители напряжения, условное обозначение, основные параметры и вах, области использования.

- •23. Система параметров тиристора по току и напряжению.

- •24. Система динамических параметров тиристора.

- •21. Тиристоры, структурная схема, двухтранзисторная модель и вах тиристора, условия и характеристики включения.

- •34. Принципы построения современных силовых биполярных транзисторов, основные параметры.

- •25. Характеристики управляющего перехода тиристора и параметры цепи управления.

- •26. Зависимости параметров тиристора от температуры, система обозначений и маркировок тиристора.

- •27. Базовая структура, обозначение, вах и параметры симистора, области использования симистора.

- •29. Базовые структуры и принцип действия запираемого тиристора и тиристора с комбинированным выключением.

- •28. Структура, обозначение и параметры тиристорных оптронов, области их использования.

- •33. Основные схемы устройств запирания тиристоров, определение схемного времени восстановления тиристоров.

- •30. Структура и вах тиристора-диода.

- •32. Требования, предъявляемые к управляющим импульсам тиристора, режимы работы генераторов управляющих импульсов.

- •36. Построение мощных переключающих элементов на основе пт. Преимущества и недостатки пт.

- •38. Временные диаграммы выключения igbt и зависимость напряжения открытого транзистора от температуры.

- •37. Структура, эквивалентная схема и графическое обозначение биполярных транзисторов с изолированным затвором (igbt), принцип действия, преимущества и недостатки.

- •39. Структура построения и схемы силовых полупроводниковых модулей (спм), области использования.

- •41. Структура и конструктивные особенности запираемых тиристоров типа gct и igbt, принцип действия, параметры и области использования.

- •42.Режимы работы спп в сэу и их характеристика.

- •44. Исполнительные сэу, классификация, области использования.

- •45. Импульсные усилители мощности, основные схемы, особенности работы, расчет элементов.

- •54. Преобразовательные сэу, классификация, области использования.

- •46. Способы формирования управляющих воздействий, структура управляющих схем для усилителей мощности.

- •51. Широтно-импульсные регуляторы (шир) постоянного тока, классификация, основные схемы и их особенности.

- •52. Регулировочная характеристика последовательных шир, расчет основных элементов.

- •53. Регулировочная характеристика параллельных шир, расчет основных элементов.

- •55 . Выпрямители одно и трехфазного питания, структура, классификация, основные эксплуатационные параметры и характеристики.

- •56. Основные схемы выпрямителей однофазного питания, временные диаграммы их работы на различные виды нагрузок, расчет основных параметров и характеристик.

- •1. Схема однополупериодного выпрямления

- •2. Двухполупериодная схема выпрямления с выводом нулевой точки

- •3. Однофазная мостовая схема выпрямления

- •57. Основные схемы выпрямителей трехфазного питания, временные диаграммы работы на различные виды нагрузок, расчет основных параметров и характеристик.

- •59. Временные диаграммы работы регулируемых выпрямителей трехфазного питания на различные виды нагрузок, регулировочная характеристика.

- •61. Структурные схемы систем управления регулируемыми выпрямителями и ивс, основные узлы и их реализация.

- •63. Автономные инверторы тока (аит), классификация, основные схемы, временные диаграммы работы, расчет основных параметров и характеристик, примеры использования в системах управления.

- •62. Автономные инверторы (аи), определение, назначение, классификация, области использования.

- •63. Автономные инверторы тока (аит), классификация, основные схемы, временные диаграммы работы, расчет основных параметров и характеристик, примеры использования в системах управления.

- •65. Автономные резонансные инверторы (аир), определение, классификация, физические процессы и особенности работы.

- •66. Основные схемы аир без встречных диодов, временная диаграмма работы, расчет основных параметров и характеристик, достоинства и недостатки.

- •67. Основные схемы аир со встроенными диодами и удвоением частоты, временные диаграммы работы, расчет основных параметров и характеристик.

- •68. Использование аир со встречными диодами и удвоением частоты в системах управления электротехнологических установок.

- •40. Силовые интеллектуальные приборы (сип), структура, классификация, особенности и защитные функции сип.

- •72. Структура быстродействующих систем защиты сэу при аварийных режимах, основные элементы и требования к ним.

41. Структура и конструктивные особенности запираемых тиристоров типа gct и igbt, принцип действия, параметры и области использования.

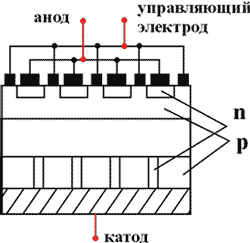

Запираемый тиристор - полностью управляемый полупроводниковый прибор, в основе которого классическая четырёхслойная структура. Включают и выключают его подачей положительного и отрицательного импульсов тока на электрод управления. На Рис. 1 приведены структурная схема (б) выключаемого тиристора. Подобно обычному тиристору он имеет катод K, анод А, управляющий электрод G. Различия в структурах приборов заключается в ином расположении горизонтальных и вертикальных слоёв с n- и р-проводимостями.

Базовый слой p, имеет большое число контактов управляющего электрода ,также равномерно распределённых по площади и соединённых параллельно.

Анодный слой p имеет шунты (зоны n), соединяющие n-базу с анодным контактом через небольшие распределённые сопротивления. Они предназначены для уменьшения времени выключения прибора за счёт улучшения условий извлечения зарядов из базовой области n.

Основное исполнение тиристоров GTO таблеточное с четырёхслойной кремниевой пластиной, зажатой через термокомпенсирующие молибденовые диски между двумя медными основаниями, обладающими повышенной тепло- и электропроводностью.

Принцип действия

В цикле работы тиристора GTO различают четыре фазы: включение, проводящее состояние, выключение и блокирующее состояние.

На схематичном разрезе тиристорной структуры (рис. 1,б) нижний вывод структуры анодный. Анод контактирует со слоем p.Затем снизу вверх следуют: базовый слой n, базовый слой p (имеющий вывод управляющего электрода), слой n, непосредственно контактирующий с катодным выводом. Четыре слоя образуют три p-n перехода: j1 между слоями p и n; j2 между слоями n и p;j3 между слоями p и n.

IGCT (тиристор с интегрированным управлением) - это прогрессивный ключ с функциями включения и выключения для современных преобразовательных устройств средней и высокой мощности во всех сферах применения

42.Режимы работы спп в сэу и их характеристика.

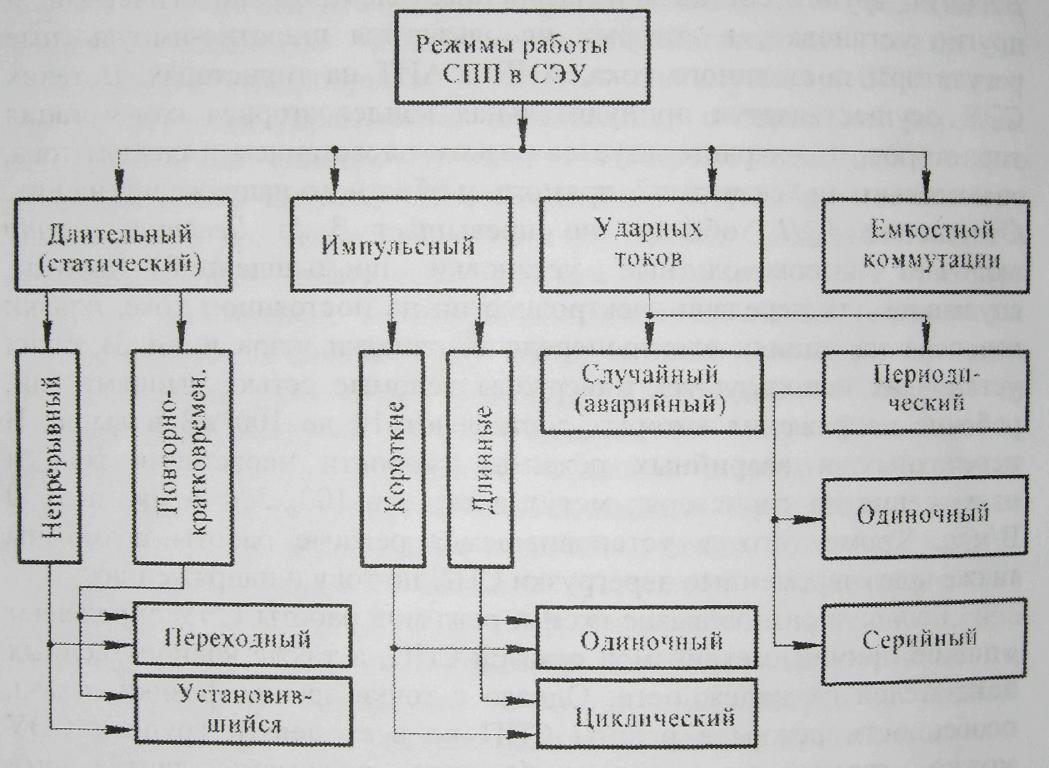

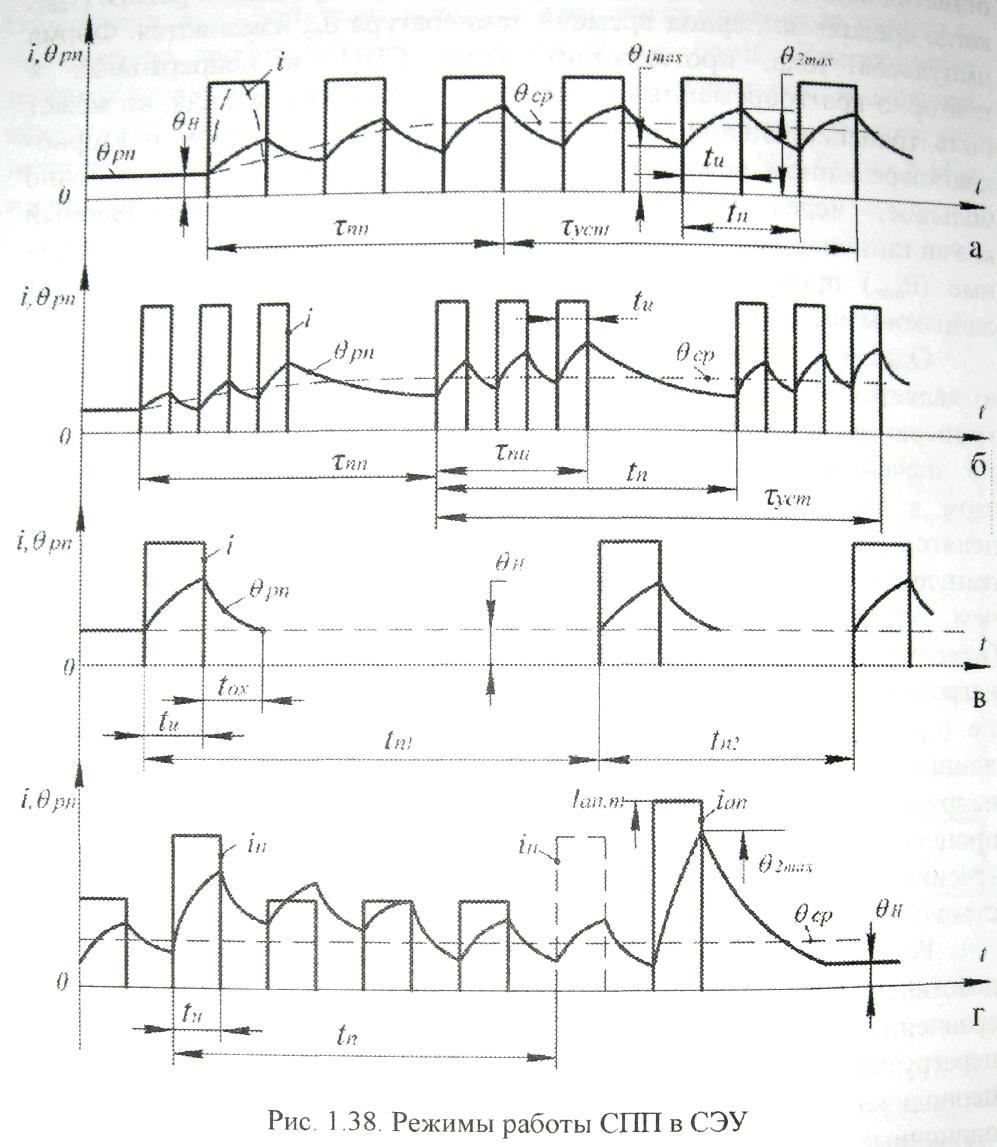

Большое разнообразие схем и режимов работы СЭУ определяет отличие причин, механизмов отказов СИП, а также количественных показателей их надежности. Однако с точки зрения физики отказа, особенности режимов работы СПИ во всех девяти группах СЭУ можно свести к четырем базовым режимам: длительному (статический), импульсному, режиму ударных токов и режиму емкостной коммутации. В результате любой частный режим работы СПП можно представить как совокупность нескольких основных (базовых) режимов

Рис. 1.37. Режимы работы СПП в СЭУ

Длительные режимы можно разделить на непрерывные (а) и повторно-кратковременные (б), в которых можно выделить два этапа: τпп - переходной режим -средняя за период tn температура ѳср любой области прибора изменяется; τуст - установившийся режим, когда средняя за период tn температура любой области прибора ѳср = const. Повторно-кратковременный режим характеризуется (рис. 1.38, б) протеканием через СПП импульсов тока определенной частоты fпк = l/tu в виде пакетов импульсов длительностью τпи и периодом повторения tп

Одним из основных признаков импульсных режимов (рис. 1.38, в) является то, что к началу следующего импульса тока (нагрузки) температура во всех частях СПП достигает начальных значений ѳН, т.е. значений, которые были до начала предыдущего импульса. При этом в зависимости от частоты повторения импульсные режимы делятся на одиночные и циклические. Режим ударных токов СПП (рис. 1.38, г) характеризуется действием импульсов нагрузки значительной амплитуды по сравнению с импульсами тока в рабочем режиме. При этом импульсы перегрузки могут быть со случайным (аварийный) или периодическим характером повторения. Последние делятся на одиночные и в виде серии импульсов. Обычно за время tn между очередными импульсами тока iп перегрузки температура структуры СПП снижается до установившегося значения ѳср, определяемого током рабочей перегрузки, или до ѳН в случае аварийного отключения при воздействии аварийного импульса тока Iап.т. В данном режиме критическое значение температуры ѳкр структуры зависит от длительности импульса тока.

В результате при длительных установившихся режимах, для установления значения предельного среднего тока СПП необходимо определение температуры в зоне p-n-перехода (ѳpn) и в зоне контакта корпус - охладитель (ѳК). В длительных, повторно-кратковременных и циклических режимах, кроме того, возникает также задача определения температурного поля охладителя. Остальные режимы работы приводят к неустановившемуся тепловому состоянию приборов, когда изменением температурного поля в СПП пренебречь нельзя. Следует отметить, что в длительных повторно-кратковременных режимах возможно изменение температурного поля всей системы СПП - охладитель, оказывая влияние и на внешний теплообмен. В таких режимах возникает необходимость определения температурного поля не только структуры СПП, но и отдельных ее областей, таких как термокомпенсатора, основания прибора, припоя контактов и др.