книги из ГПНТБ / Динамика полета и конструкция крылатых летательных аппаратов

..pdfих количества. Существенное снижение времени, необходимого для изготовления КЛА, достигается путем обеспечения удобных подхо дов с инструментом к местам стыковки соединяемых частей и дета лей аппарата.

Долговечность деталей не только повышает экономичность са молета, но и его безопасность. Достигается долговечность уменьше нием износа трущихся поверхностей (обеспечивая их смазку и не загрязненность), недопущением люфтов в узловых соединениях, за

щитными противокоррозийными покрытиями и другими |

мероприя |

|

тиями, увеличивающими срок службы деталей. |

наиболее бл |

|

4. |

К о м ф о р т а б е л ь н о с т ь , или обеспечение |

|

гоприятных условий полета для экипажа и пассажиров |

самолета. |

|

Комфортабельность достигается оборудованием самолета удоб ными сидениями, вентиляцией кабин, отоплением или охлаждением, звукоизоляцией (для возможности приеме радиопередач); поддер жанием нужного давления воздуха и содержания в нем кислорода с подъемом на высоту (герметические кабины); увлажнением воз духа, поступающего в герметические кабины при полетах в страто сфере.

Для повышения комфортабельности желательны мероприятия по поглощению вибраций, сглаживающих тряску, а также освеще ние кабин при ночных полетах (освещение общее и местное). Необ ходимы мероприятия по предупреждению ослепления экипажа лу чами солнца или прожекторов, а также пламенем при стрельбе ночью из бортовых пушек. При длительных полетах необходимы туалетные устройства и койки для отдыха. Снижения утомляемости экипажа можно достигнуть осуществлением рациональной формы командных рычагов, кнопок и рукояток управления, их соответ ствующим размещением, введением в управление бустерных меха низмов, автопилотов и т. д.

§ 1.3. ПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ КОНСТРУКТИВНЫХ м е р о п р и я т и й ПО УДОВЛЕТВОРЕНИЮ ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ К КРЫЛАТЫМ ЛЕТАТЕЛЬНЫМ АППАРАТАМ

Анализ конструктивных мероприятий, необходимых для удов летворения предъявляемых к КЛА требований, свидетельствует об их противоречивости. Например, для повышения безопасности по-, лета желательна большая прочность частей самолета. Однако по вышение прочности самолета, при прочих равных условиях, .неиз бежно приводит к увеличению его веса (на каждом данном этапе развития самолетостроения), что снижает экономичность самолета, так как увеличение веса конструкции приводит к необходимости со ответствующего уменьшения грузоподъемности. В противном слу чае, т. е. при увеличении веса самолета, ухудшится его взлетные данные, скороподъемность, потолок.

Второй пример. Требование возможно больших скоростей полета находится в противоречии с экономичностью КЛА. Так как мощ-

390

»

ность, потребная для совершения полета, при прочих равных усло виях, пропорциональна кубу скорости, то увеличение скорости при водит к резкому возрастанию мощности силовых установок, их ве са, габаритов, количества топлива, а следовательно, к снижению боевой или коммерческой нагрузки, к увеличению стоимости двига теля, силовой установки и эксплуатационных расходов.

Увеличение скорости полета самолета можно получить, улучшив его аэродинамику, например осуществляя убирающееся в полете шасси, высокую степень гладкости внешних поверхностей и приме няя крылья и оперения с профилями малой относительной толщи ны. Однако подобные конструктивные мероприятия, повышающие скорость полета самолета, одновременно увеличивают его вес, ус ложняют его изготовление и затрудняют техническое обслуживание.

Наконец, для увеличения скорости полета, как это видно из формул (1.1), в ряде случаев желательно уменьшение площади крыльев:

|

150/Ут) |

vm |

|

2Р |

. 1) |

У m ax |

С х сам Р*^ |

1 |

( 1 |

||

|

|

С х сам 9 ^ |

|

С другой стороны, для повышения безопасности полета же лательно иметь посадочные'скорости самолета возможно мень шими, а для этого, при прочих равных условиях, требуется уве личение площади крыльев, как это видно из формулы

( и >

Таким образом, с одной стороны, желательно уменьшение площади крыльев (для увеличения Утол), е другой стороны, на оборот, желательно увеличение площади крыльев самолета (для снижения Vnoc). Подобные глубокие противоречия не позволяют создать летательный аппарат, одновременно обладающий всеми желательными свойствами.

§ 1.4. ОСНОВНЫЕ ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОТИВОРЕЧИЙ СОВРЕМЕННОГО САМОЛЕТОСТРОЕНИЯ

Первый путь — это д и ф ф е р е н ц и а ц и я КЛА |

по « а зн а- |

ч е н и ю, что произошло в самолетостроении уже в |

первую миро |

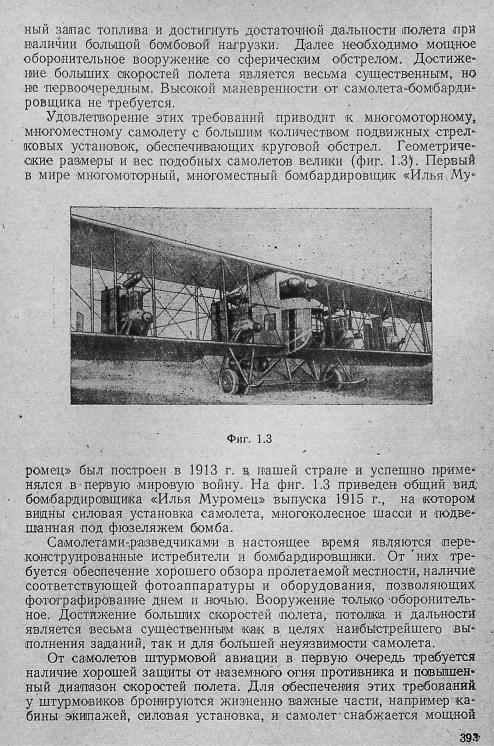

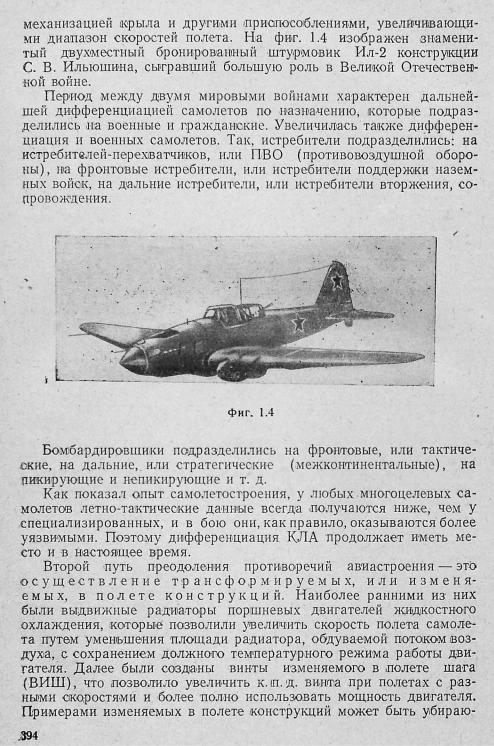

вую войну, когда самолеты подразделялись на разведчики, истре бители и бомбардировщики (фит. 1.1, 1.2, 1.3). Такая специализа ция самолетов позволила из всехмногочисленных требований, предъявляемых к ним, выделить наиболее существенные для са молета данного назначения и более полно удовлетворить их в той или иной конструкции самолета.

Так, главнейшими требованиями для самолета-истребителя яв ляются: возможно большие скорости полета, мощное наступатель ное вооружение, высокая маневренность. Время и дальность поле

391

щееся шасси, взлетно-посадочная механизация крыла, аэродинами ческие тормоза' и т. д.

Применение подобных конструкций, «приспосабливающихся»' к изменяющимся условиям полета, намного повышает летно-тактиче ские свойства КЛА за счет некоторого их удорожания, усложнения технического обслуживания и конструкции.

Третий путь — это д а л ь н е й ш е е р а з в и т и е о т р а с л е й н а у к и и т е х н и к и , и м е ю щ и х о т н о ш е н и е к а в и а - ц и и. КЛА и их эксплуатация существенным образом могут быть улучшены открытием раньше не известных законов природы, уточ нением и углублением прежних знаний в различных областях нау ки и техники. Например, аэродинамики находят новые, более совер шенные внешние формы летательных аппаратов, приводящие к сни жению вредного аэродинамического сопротивления. Изыскиваются новые, более эффективные средства, повышающие несущую спо собность крыльев, и т. д.

Металлурги создают новые сплавы, обладающие большей меха нической прочностью при том же удельном весе. Примером тому служит дюралюминий, имеющий прочность углеродистой стали и в два с половиной раза легче по удельному весу.

Химики в последние годы создали новые сорта топлива с повы шенной теплотворной способностью, что позволяет существенным образом увеличить дальность полета.

Уместно отметить, что особо большое значение в улучшении летно-технических свойств КЛА является прогресс в авиадвигателестроении. Снижение размеров и удельного веса двигателя, удель ного расхода топлива радикальным образом сказывается на улуч шении летно-технических свойств летательных.аппаратов.

\

§ 1.5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КРЫЛАТЫМ ЛЕТАТЕЛЬНЫМ

АППАРАТАМ

Дифференциация самолетов, а затем и беспилотных крылатых летательных аппаратов по назначению, как очевидно, привела к специализации требований в зависимости от назначения и условий будущей эксплуатации КЛА.

Поэтому, кроме общих качественных требований, ко всем КЛА предъявляются еще специальные количественные требования, кон кретизирующие величины требуемых: максимальной, посадочной и минимальной скоростей полета, скороподъемности, потолка, даль ности, показателей маневренности, степени устойчивости, управляе мости, проходимости по земле, численное значение углов обзора, об стрела, тип, количество и боезапас стрелкового и бомбардировоч ного вооружения, тип и количество оборудования самолета и целый ряд других требований, исходя из назначения аппарата и реальных технических возможностей, обусловливаемых достигнутым уровнем развития авиационной науки и техники.

395

§ 1.6. КЛАССИФИКАЦИЯ КРЫЛАТЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ПО РАЗЛИЧНЫМ ПРИЗНАКАМ И ИХ КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

К кощу второй мировой войны боевые крылатые летательные аппараты подразделялись на две основные группы — на пилотируе мые летательные аппараты, или самолеты, и на беспилотные, по лучившие название самолеты-снаряды, или крылатые ракеты.

Основные типы боевых самолетов по назначению и их краткая качественная характеристика были изложены в § 1.4 .настоящей главы. Классификация и краткая характеристика беспилотных КЛА приведены в главе II.

В добавление к этим характеристикам самолетов по назначению следует отметить, что существует множество классификационных схем по конструктивным признакам, например по типу и числу дви гателей, по числу и размещению несущих, стабилизирующих и ру левых поверхностей и т. д. Однако такие классификации по кон структивным признакам принципиального значения не имеют, поуэтому специально не рассматриваются, а в случае необходимости затронуты в последующих главах.

Здесь уместно отметить лишь классификацию КЛА по основно му материалу и взлетно-посадочным органам.

Примерно до 30-х годов основным материалом самолетов была древесина — сосна, спрусс (американская ель), береза в виде пе реклейки, ясень. Причиной тому были: высокая удельная прочность древесины и легкость ее механической обработки, не требовавшей сложного заводского оборудования. Однако небольшая долговеч ность древесины и малая боевая живучесть деревянных самолетов заставили отказаться от подобного материала и перейти к смешан ным, а затем цельнометаллическим конструкциям, основным мате риалом которых является дюраль. Этот материал позволяет массо вое изготовление взаимозаменяемых Деталей с точными размерами, чего не допускала древесина. Кроме того, дюраль обеспечивает до статочную прочность и долговечность КЛА со скоростями полета, соответствующими до числа М = 2 -г- 2,5.

При дальнейшем увеличении скорости при полетах в воздухе неизбежен переход к конструкциям из титана и специальных ста лей, так как эти металлы обладают большей удельной прочностью при нагреве, чем дюраль. Последний теряет свою ' механическую прочность уже при 160—200 °С и расплавляется при 800 °С. Титан сохраняет удовлетворительную прочность до 500 °С, а специальные сорта стали — до 600—800 °С.

По типу посадочных органов самолеты подразделяются на сухо путные, гидросамолеты и на самолеты-амфибии, которые могут взлетать и совершать посадку как на земную, так и на водную по верхность.

До настоящего времени наибольшее распространение в авиации имеют сухопутные самолеты, так как их летно-технические данные

3 9 6

всегда были существенно лучше, чем у гидросамолетов и особенно амфибий.

В военно-морских силах большое распространение получили па лубные самолеты, 'базирующиеся на авианосцах. Они осущест вляются со складными крыльями и приспособлены к взлету с па лубы авианосцев с помощью катапульты, а при посадке, для умень шения пробега, тормозятся с. помощью специального крюка палуб ного 'аэрофинишера.

Большинство беспилотных КЛА одноразового действия осущест вляются с точечным взлетом с особых стартовых устройств.

Такие же возможности взлета имеются и у ряда пилотируемых истребителей. '

ГЛАВА II

ПРИЧИНЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ АВИАЦИИ БЕСПИЛОТНОГО РЕАКТИВНОГО ОРУЖИЯ. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НЕМУ, И КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПО РАЗЛИЧНЫМ ПРИЗНАКАМ

§ 2.1. ПРИЧИНЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ АВИАЦИИ РЕАКТИВНОГО ОРУЖИЯ

Причины распространения в современной авиации беспилотного реактивного оружия могут быть выяснены только путем анализа ос новных свойств боевых летательных аппаратов и их оружия. По этому вначале проанализируем их достоинства и недостатки.

Одним из главнейших требований, предъявляемых к боевым КЛА, является достижение возможно больших скоростей полета, ибо преимущество в скорости обеспечивает:

— инициативу боя, позволяя истребителю догнать противника, навязать ему бой, а в случае необходимости оторваться от. него и уйти;

—внезапность нападения, что позволяет нанести большой урон противнику, неуспевающему подготовиться к обороне;

—(большую неуязвимость КЛА, так как быстролетящий аппа

рат труднее сбить огнем зенитной артиллерии или в воздушном бою;

— быстроту выполнения того или иного боевого задания, на пример разведку, что очень важно в условиях современной войны; Наконец, большие скорости полета обеспечивают большой запас кинетической энергии самолета, который может быть использован летчиком при совершении различных маневров, например дополни

тельного набора высоты и т. д.

397

Однако повышение скорости полета самолетов сопровождается и многими отрицательными факторами. Перечислим важнейшие из

них.

Возрастание скоростей полета самолетов привело к скоротеч ности воздушного боя. Современный истребитель может осущест вить только одну-две атаки на летящий бомбардировщик. Следова тельно, поразить бомбардировщика необходимо с .первой атаки, а для этого, очевидно, требуется большая разрушительная сила сна ряда и точное его наведение.

Возрастание скоростей самолетов сузило область благоприят ных атак, что опять-таки может быть скомпенсировано увеличением разрушительной силы снарядов и повышением точности их наведе ния.

Увеличение высоты полета самолетов резко снижает и/ ма невренность, что также приводит к скоротечности боя и необходи мости поражения противника с первой атаки.

Повышение живучести самолетов (благодаря применению металлических конструкций взамен деревянных и бронированию жизненно важных частей самолета) также требует применения ору жия крупного калибра,-

Рост мощности оборонительного огня бомбардировщиков и его концентрация в любых направлениях также затрудняют атаки истребителей, так как при этом требуется открытие огня е больших дистанций, что в свою очередь .приводит к необходимости повыше ния мощности стрелкового оружия истребителя.

Благодаря вышеуказанным факторам оружие малых калибров становится неэффективным, а установка пушек крупного калибра приводит к .резкому увеличению веса оружия, его габаритов и не допустимо большой величине сил отдачи при стрельбе, доходящей до нескольких тонн.

Подобных недостатков нет у реактивного оружия, имеющего^ следующие достоинства:

— .реактивные авиационные снаряды (PC) обладают более вы соким разрушающим действием, чем снаряды пушек. Это обуслов ливается большим относительным весом боевого заряда PC и воз можностью установки на самолете PC большего калибра, чем у пу

шек;

— меньшие ускорения при запуске позволяют применять в ре активных снарядах более эффективные взрывчатые вещества, не пригодные для пушечных снарядов, и более чувствительные взры

ватели;

— PC обладают малой силой отдачи, что обусловливает мень шее нарушение устойчивости самолета, чем при стрельбе из пушек;

— небольшой вес установок; х

— большие скорости движения.

К недостаткам неуправляемых реактивных снарядов в первую очередь необходимо отнести следующее.

398

Реактивные снаряды дают большое рассеивание при стрельбе, как боковое, так и по дальности, объясняемое, во-первых, неравно* мерностью сгорания порохового заряда и химико-механическими явлениями, происходящими при истечении пазов через сопла, что ■приводит к заметным колебаниям струи газов, дестабилизирующих полет снаряда, вызывая его отклонение от заданной траектории. Во-вторых, прежние PC имели взрыватели в виде дистанционных трубок, устанавливаемых на земле, а определение расстояния до цели производилось летчиком на глаз, что приводило к большому

рассеиванию разрывов по дальности. |

По американским |

данным, |

|||

рассеивание |

неуправляемых |

авиационных реактивных |

снарядов |

||

(НАРС) в пять раз больше, |

чем при стрельбе из хороших пушек, |

||||

и составляет |

Вй = Вб = 6-е8 |

тысячных дальности (где Вд — веро |

|||

ятное отклонение по дальности, Вб— вероятное |

боковое |

отклоне |

|||

ние) . |

|

|

основной |

причиной малого |

|

Небольшая точность PC являлась |

|||||

распространения этого оружия в авиации, да и в сухопутных вой-

Зажигательный |

Пороховая |

|

|

состав |

У ракета |

|

|

Китайская „ огненная стрела |

PC-82 1936 |

г |

|

1232г. |

|||

|

Фиг. 2.1 |

Фиг. |

2.2 |

сках, хотя применение ракет в военном деле было осуществлено ки тайцами еще в 1232 г. (фиг. 2.1) при битвах с монголами, и индуса ми —-в 1799 г. против англичан, которые в свою очередь сожгли в 1807 г. датский город Копенгаген, выпустив против пего до 40 ты сяч зажигательных ракет весом от 5 до 20 кг.

На самолетах ракетное оружие впервые в мире было установ лено в СССР в 1937 г. на истребителе И-5, вооруженном PC калиб ра 132 мм, а первое боевое применение осуществлено в 1939 г. на Халхин-Голе, пде было сбито 17 японских самолетов, летевших плотным строем. При этом было выпущено 413 PC калибра 82 m l (фиг. 2.2) с дистанцией 600—800 м. Рассеивание составило 30—

60 м, т. е. было очень большим.

Таким образом, прежние неуправляемые реактивные снаряды имело смысл применять только по площадным целям, как воздуш ным, так и наземным, а не по одиночным самолетам или танкам, как пытались это сделать во время второй мировой войны.

Положение коренным образом изменилось с изобретением ди станционного радиовзрывателя, созданием автопилота и освоением различных способов управления и самонаведения реактивных сна рядов. Эти крупные изобретения существенным образом изменили вопрос об использовании реактивного вооружения и привели к соз-

399