- •Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина

- •§2. Операции на множествах

- •§3. Группа

- •§4. Поле

- •§5. Определение линейного пространства

- •§6. Следствия из аксиом линейного пространства

- •§7. Примеры линейных пространств

- •§8. Определение подпространства

- •§9. Линейная комбинация векторов. Линейная оболочка системы векторов

- •§10. Полные системы векторов

- •§11. Линейно независимые системы векторов

- •§12. Связь между полными и линейно независимыми наборами векторов

- •§13. Базис линейного пространства. Его размерность

- •§14. Примеры

- •§15. Координаты вектора в заданном базиСе

- •§16. Изоморфизм линейных пространств

- •§17. Базис и размерность линейного подпространства

- •§18. Линейные многообразия

- •§ 19. Действия с подпространствами

- •§20. Прямая сумма подпространств

- •§21.Матрицы и действия над ними. Линейное пространство матриц

- •§22. ЕщЕ действия над матрицами

- •Раздел 2. Евклидовы и унитарные пространства

- •§1. ЕвклидовО пространствО

- •§2. Свойства скалярного произведения в евклидовом пространстве

- •§3. Длина вектора. Угол между векторами

- •§4. Ортогональные системы векторов

- •§5. Изоморфизм евклидовых пространств

- •§6. Унитарные пространства

- •§7. Свойства скалярного произведения в унитарном пространстве

- •§8. Длина вектора

- •§9. Ортогональные системы векторов

- •§10. Ортогональное дополнение к подпространству

- •§11. Свойства ортогонального дополнения

- •§12. Ортогональная проекция и ортогональная составляющая вектора на подпространство

- •Раздел 3. МетрическИе и нормированнЫе пространства

- •§1. Определение метрического пространства

- •§2. Предел последовательности

- •§3. Шары в метрическом пространстве. Ограниченные множества. Предельные точки

- •§4. Полнота метрических пространств

- •§5. НормИроbаНные пространства

- •§6. Связь нормированных и метрических пространств

- •§7. Покоординатная сходимость и сходимость по норме

- •§8. Связь координатной сходимости и сходимости по норме

- •§9. Полнота нормированных пространств

- •Раздел 4. Теория определителей.

- •§1. Линейный функционал

- •§2. Пространство линейных функционалов на Vn

- •§3. Билинейный функционал

- •§4. Симметричные и антисимметричные билинейные функционалы

- •§5. Полилинейный функционал

- •§6. Определитель квадратной матрицЫ

- •§7. Свойства определителей

- •§8. Пример вычисления определителя

- •§9. Теорема Лапласа

- •§10. Некоторые приемы вычисления определителей nГо порядка

- •1. Метод приведения к треугольному виду.

- •2. Метод выделения линейных множителей.

- •3. Метод представления определителя в виде суммы определителей.

- •5. Метод изменения элементов определителя.

- •Раздел 5. СистемЫ линейных уравнений

- •§ 1. Постановка задачи и терминология

- •§ 2. Формулы Крамера

- •§ 3. Обратная матрица

- •§4. Ранг матрицы

- •§5. Преобразования, не изменяющие ранг матрицы

- •§ 6. Однородные системы

- •§7 Неоднородные системы

- •§8. Метод Гаусса решения системы линейных уравнений. (метод исключения неизвестных)

- •§9. «Альтернатива Фредгольма»

- •Раздел 6. Билинейные и квадратичные формы

- •§1. Билинейный функционал. Его матрица

- •§2. Квадратичная форма

- •§3. Классификация квадратичных форм

- •§4. Канонический вид квадратичных форм

- •§5. Критерий Сильвестра

- •§6. Закон инерции квадратичных форм

- •Раздел 7. Линейные операторы

- •§1. Определение линейного оператора

- •§2. Действия над линейнымИ операторАмИ

- •§3. Связь линейных операторов с матрицами

- •§4. Закон умножения матриц

- •§5. Ядро и образ линейного оператора

- •§6. Невырожденный линейный оператор

- •§7 Инвариантные пространства

- •§8 Собственные векторы и собственные значения линейного оператора

- •§9. Спектр линейного оператора

- •Раздел 8. Преобразования при изменении базиса

- •§1. Матрица и оператор перехода

- •§2. Преобразование координат вектора

- •Экзаменационные задачи по курсу "высшая алгебра" . Часть I

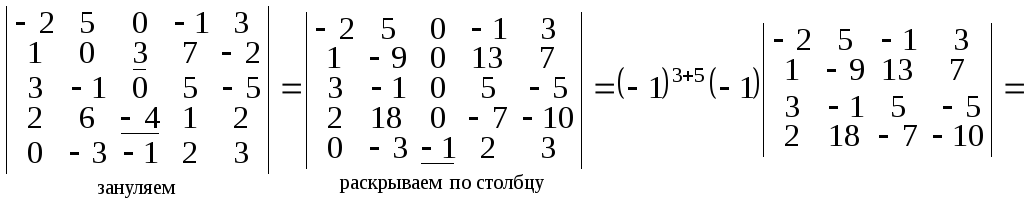

§8. Пример вычисления определителя

Вычислить определитель 5го порядка:

–24(104 – 61) = –2443 = –1032.

§9. Теорема Лапласа

Пусть

задана квадратная матрица Ann.

Выберем в матрице A

k-строк

i1,

i2,

…, ik

и

k-столбцов

j1,

j2,

...

jk.

Определитель матрицы образованной

элементами, стоящими на пересечении

выбранных столбцов и строк называется

минором kго

порядка и

обозначается

![]() .

Если из

матрицы А

вычеркнуть выбранные строки и столбцы

то определитель оставшейся матрицы

называется минором дополнительным к

минору

.

Если из

матрицы А

вычеркнуть выбранные строки и столбцы

то определитель оставшейся матрицы

называется минором дополнительным к

минору

![]() и

обозначается

и

обозначается

![]() .

.

Величина

![]() называется

алгебраическим дополнением к минору

называется

алгебраическим дополнением к минору

![]() и

обозначается

и

обозначается

![]() .

.

18. Теорема Лапласа.

detA

=

![]() .

.

Суммирование здесь производится по всем минорам kго порядка, стоящим в выбранных k-строках или в выбранных k–столбцах. ◀ ▶

Пример. Вычислить следующий определитель раскрывая его по минорам второго порядка, стоящим во второй и третьей строках определителя:

Существует шесть различных миноров второго порядка, стоящих в указанных строках:

M12=

![]()

![]() ; M13=

; M13=![]() ; M14=

; M14=

![]() ; M23=

; M23=

![]() ; M24=

; M24=![]() ; M34=

; M34=

![]() .

.

Дополнительные к ним миноры:

![]()

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() .

.

Найдем соответствующие алгебраические дополнения:

A12 = (-1)2+3+3+4 M34 = M34; A13 = (-1)2+3+2+4 M24 = -M24; A14 = (-1)2+3+2+3 M23 = M23; A23 = (-1)2+3+1+4 M14 = M14; A24 = (-1)2+3+1+3 M13 = -M13; A34 = (-1)2+3+1+2 M12 = M12.

Теперь, используя теорему Лапласа, можно записать:

= M12A12 + M13A13 + M14A14 + M23A23 + M24A24 + M34A34 = M12M34 - M13M24 + M14M23 + + M23M14 - M24M13 + M34M12 = 2 ( M12M34 - M13M24 + M14M23 ) = 2 (-1354+1245-911) = –522.

§10. Некоторые приемы вычисления определителей nГо порядка

1. Метод приведения к треугольному виду.

а)

Вычислить определитель:

.

.

Вычитая первую строку из всех остальных, получаем определитель, который имеет треугольный вид и, следовательно, равен произведению диагональных элементов:

.

В итоге Dn

= (–1)n–1.

.

В итоге Dn

= (–1)n–1.

б)

Вычислить определитель: .

.

Вычитаем первую строку из всех остальных, а затем, из столбцов определителя выносим: из первого а1 – х; из второго а2 – х; …..; из n го аn – х. Получим:

D

= (a1

– x)

(a2

– x)…

(an

–

x) .

.

Запишем

первый элемент первого столбца в виде:

![]() =

1 +

=

1 +![]() ,

и все столбцы полученного определителя

прибавим к первому столбцу. Получим

определитель треугольного вида, который

равен произведению диагональных

элементов. Следовательно:

,

и все столбцы полученного определителя

прибавим к первому столбцу. Получим

определитель треугольного вида, который

равен произведению диагональных

элементов. Следовательно:

D

= (a1–

x)

(a2

– x)…(an

– x)x![]() +

+![]() +

+![]() +

… +

+

… +![]() .

.

2. Метод выделения линейных множителей.

а)

Вычислить определитель

.

.

1. Прибавляя к первому столбцу определителя остальные три, обнаружим, что в первом столбце есть общий множитель, который равен х + у + z. Следовательно, определитель делится на х + у + z.

2. Аналогично, прибавляя к первому столбцу второй и вычитая из него третий и четвертый столбцы, получаем, что определитель делится на х – у – z.

3. Если первый столбец сложить с третьим и вычесть второй и четвертый, то получим, что определитель делится на х – у + z.

4. Если к первому столбцу прибавить четвертый и вычесть второй и третий столбцы, то обнаружим, что определитель имеет множитель х – у + z. Итак:

=

=

![]() .

.

Ясно, что определитель является многочленом 4й степени по x, по y и по z. Справа тоже многочлен той же степени. Поэтому V = const. В определитель x4 входит в слагаемом:

![]() a12a21a34a43

= (–1)2хххх

= х4.

a12a21a34a43

= (–1)2хххх

= х4.

В правой части старший член по х: Vx4, т.е. V = 1. Получаем результат:

= (x

+ y

+ z)(x

– y

– z)(x

– y

+ z)(x

+ y

– z)

= x4

+ y4

+ z4

– 2x2y2

– 2x2z2

– 2у2z2.

= (x

+ y

+ z)(x

– y

– z)(x

– y

+ z)(x

+ y

– z)

= x4

+ y4

+ z4

– 2x2y2

– 2x2z2

– 2у2z2.

б)

Вычислить определитель n-го

порядка:

.

.

Этот

определитель называется определителем

Вандермонда. Рассматривая его как

многочлен (n

–1)й степени

относительно xn

увидим, что

он обращается в 0 при xn

= x1,

xn

= x2,

… xn

= xn

– 1. Тогда

Dn

= an

– 1(xn

– x1)(xn

–

x2)

… (xn

– xn–1),

причем an–1

= = Dn–1.

Повторяя эту процедуру, получим: Dn

= (x2

– x1)(x3

– x2)(x3

– x1)(x4

– x3)(x4

– x2)(x4

– –x1)…

=

![]() .

.