- •Оглавление

- •Предисловие

- •Глава 1. Исторический очерк

- •Глава 2. Возбудитель туберкулеза

- •Глава 3. Патогенез и патологическая анатомия туберкулеза

- •3.2 Клинически выраженный туберкулез

- •3.3 Морфология локальных изменений

- •Глава 4. Эпидемиология туберкулеза

- •Глава 5. Анатомо-физиологические сведения об органах дыхания

- •5.1 Гортань

- •5.2 Грудная стенка

- •5.3 Плевра

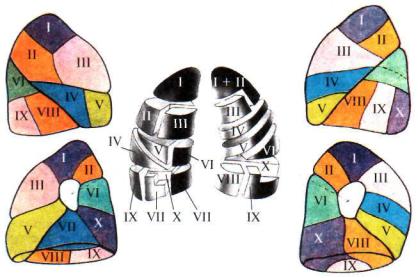

- •5.4 Легкие и бронхи

- •5.5 Легочные и бронхиальные артерии

- •5.6 Лимфатическая система легких

- •Глава 6. Методы обследования больных туберкулезом

- •6.1 основные симптомы

- •6.2 Расспрос, физикальные методы

- •6.3 Туберкулинодиагностика

- •6.4 Микробиологические исследования

- •6.5 Методы лучевой диагностики

- •6.6 Эндоскопия

- •6.8 Биопсия плевры, легких и лимфатических узлов

- •6.9 Исследование крови и мочи

- •6.10 Оценка функций дыхания и кровообращения

- •Глава 7. Классификация туберкулеза

- •Глава 8. Первичный туберкулез

- •Глава 9. Диссеминированный туберкулез легких

- •Глава 10. Очаговый туберкулез легких

- •Глава 11. Инфильтративный туберкулез легких

- •Глава 12. Казеозная пневмония

- •Глава 13. Туберкулема легких

- •Глава 14. Кавернозный и фиброзно-кавернозный туберкулез легких

- •Глава 15. Цирротический туберкулез легких

- •Глава 16. Туберкулезный плеврит

- •Глава 17. Туберкулез гортани, трахеи и бронхов

- •Глава 18. Туберкулез легких в сочетании с другими заболеваниями

- •18.1 Туберкулез у ВИЧ-инфицированных и больных синдромом приобретенного иммунодефицита

- •18.2 Туберкулез легких и пневмокониозы

- •18.3 Туберкулез и хронические неспецифические болезни органов дыхания

- •18.4 Туберкулез и сахарный диабет

- •18.6 Туберкулез и алкоголизм

- •18.7 Туберкулез и психические заболевания

- •18.8 Туберкулез и рак

- •Глава 19. Туберкулез и материнство

- •20.1 Туберкулез центральной нервной системы

- •20.3 Туберкулез почек и мочевыводящих путей

- •20.4 Туберкулез мужских половых органов

- •20.5 Туберкулез женских половых органов

- •20.6 Туберкулез периферических лимфатических узлов

- •20.7 Туберкулез брыжеечных лимфатических узлов

- •20.9 Туберкулез кишечника

- •20.10 Туберкулез глаз

- •20.11 Туберкулез кожи

- •Глава 21. Профилактика туберкулеза

- •21.1 Социальная профилактика

- •21.2 Санитарная профилактика

- •21.3 Специфическая профилактика туберкулеза

- •Глава 22. Выявление больных туберкулезом и верификация диагноза

- •22.1 Раннее, своевременное и позднее выявление больных туберкулезом

- •22.2 Организация выявления больных туберкулезом

- •22.3 Обследование на туберкулез и верификация диагноза

- •Глава 23. Лечение больных туберкулезом

- •23.1 Химиотерапия

- •23.1.1 Противотуберкулезные химиопрепараты

- •23.1.3 Профилактика и устранение побочных реакций

- •23.2 Хирургическое лечение туберкулеза легких

- •23.3 Искусственный пневмоторакс и пневмоперитонеум

- •23.4 Патогенетическая и симптоматическая терапия

- •Глава 24. Неотложные состояния при туберкулезе легких

- •24.1 Легочное кровотечение

- •24.2 Спонтанный пневмоторакс

- •24.3 Острое легочное сердце

- •Глава 25. Организация противотуберкулезной работы в России

- •25.1 Роль общей лечебно-профилактической сети

- •25.2 Специализированная противотуберкулезная служба

- •25.3 Государственный санитарно-эпидемиологический надзор

- •25.4 Международное сотрудничество

- •Декларация VII российского съезда фтизиатров 5 июня 2003 г., Москва

Рис. 5.11. Сегменты легких.

мышцы и мышцы живота. В усиленном выдохе участвуют все мышцы живота и спины.

Дыхательная функция легких зависит от особенностей их вентиляции, диффузии газов через легочную мембрану и ка пиллярного кровотока в малом круге кровообращения.

Вентиляция и кровоток в легких, как правило, неравномер ны. В области верхних отделов вентиляция и особенно крово ток по системе легочной артерии хуже. Преобладание вентиля ции над кровотоком обусловливает лучшую артериализацию крови, оттекающей от верхних отделов легких, и наоборот.

Для стабилизации состояния альвеол важное физиологиче ское значение имеет состояние системы сурфактанта. При его недостатке падает растяжимость легких и резко нарушается газообмен.

5.5. Легочные и бронхиальные артерии

Кровеносные сосуды легких представлены легочной артери ей и ее ветвями (малый круг кровообращения), бронхиальны ми артериями (большой круг). Правая и левая ветви легочной артерии отходят от легочного ствола и несут венозную кровь для газообмена. Они делятся на сегментарные, субсегментар ные и значительно более мелкие внутридольковые сосуды. Тип деления в основном дихотомический и соответствующий деле-

79

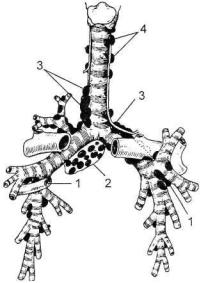

Рис. 5.12. Бронхиальные артерии (схема) и варианты их ветвления (а, б, в).

нию бронхов. Артериолы пе реходят в прекапилляры, ко торые располагаются между альвеолярными ходами и дают начало капиллярам. Диаметр альвеолярных капилляров 6— 12 мкм. Капилляры образуют посткапилляры, из которых затем формируются венулы и легочные вены.

Бронхиальные артерии от ходят от аорты или межребер ной артерии, несут артери альную кровь и обеспечивают кровоснабжение легких (рис. 5.12). Добавочные бронхиаль ные артерии могут отходить от правой подключичной ар терии, правого щитошейного ствола, внутренних грудных артерий. Общее число брон хиальных артерий от 2 до 6. Чаще имеются 4 бронхиаль ные артерии — по 2 к право му и левому бронхам. Диа метр этих артерий у начала достигает 0,2—0,25 см. Мно гочисленные ветви бронхи альных артерий анастомози-

руют с нижними щитовидными артериями, артериями пище вода и средостения. На уровне мелких ветвей системы легоч ной и бронхиальных артерий анастомозируют между собой, образуя широкую сеть артерио-артериальных соединений.

Систолическое давление в легочном стволе равно 16— 30 мм рт. ст., диастолическое — 5—14 мм рт. ст. В бронхиаль ных артериях давление близко к аортальному и в фазу систо лы равно 110—120 мм рт. ст.

5.6. Лимфатическая система легких

Лимфатическая система легких состоит из лимфатических капилляров, лимфатических сосудов и лимфатических узлов.

80

В легких различают две сети лимфатических капилляров — поверхностную и глубокую. Поверхностная сеть расположена в висцеральной плевре, а глубокая — в паренхиме легких. Обе сети широко анастомозируют между собой и образуют единую лимфокапиллярную сеть. Лимфатические капилляры внутри легочных долек и между ними, вокруг бронхиол и кровенос ных сосудов, в подслизистом слое бронхов образуют внутриорганные лимфатические сплетения и, соединяясь, лимфати ческие сосуды легкого. Далее лимфатические сосуды образуют коллекторы и по ходу внутрилегочных кровеносных сосудов направляются к внутриорганным (бронхопульмональным) и внеорганным лимфатическим узлам.

Диаметры лимфатических узлов очень вариабельны — от 1 до 50 мм. Снаружи лимфатический узел покрыт соединитель нотканной капсулой, от которой внутрь идут тонкие трабекулы. Они разделяют на отсеки лимфоидную паренхиму узла, в которой различают корковый и мозговой слои. В корковом слое находятся округлые лимфоидные узелки с преобладани ем В-лимфоцитов, а на границе с мозговым слоем — Т-лим- фоцитов. Вся паренхима лимфатического узла пронизана си нусами. В подкапсульный синус впадают сосуды, приносящие лимфу. Затем лимфа проходит через мелкопетлистую сеть си нусов мозгового слоя. Эта сеть состоит из ретикулярных воло кон, лимфоцитов (преимущественно В-типа), макрофагов, плазматических и других клеток. Отток лимфы из лимфатиче ского узла осуществляется через воротный синус, из которого лимфатические сосуды направляются в другие лимфатические узлы или протоки.

Во время прохождения через ретикулярно-клеточную сис тему синусов лимфатического узла лимфа фильтруется. Задер живаются частицы погибших клеток, пылевые частицы, та бачная пыль, опухолевые клетки, МБТ.

Лимфатические узлы являются компонентом иммунной системы и играют важную роль в противотуберкулезном и про тивоопухолевом иммунитете. МБТ в зависимости от степени противотуберкулезного иммунитета подвергаются в лимфати ческих узлах завершенному или незавершенному фагоцитозу.

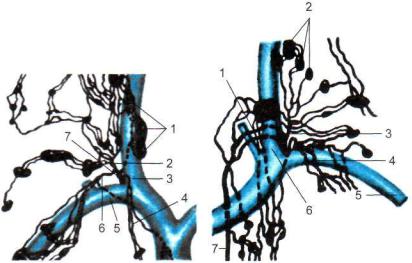

Внутриорганные бронхолегочные лимфатические узлы рас полагаются в местах деления бронхов и соединяются между собой межузловыми лимфатическими сосудами. Общее число знутриорганных лимфатических узлов широко варьирует — от 4 до 25. Диаметры лимфатических узлов также весьма разли чаются — от 1 до 26 мм. Выносящие лимфатические сосуды знутриорганных бронхолегочных лимфатических узлов на правляются к внеорганным лимфатическим узлам. Располо жение и названия внеорганных (внутригрудных) лимфатиче ских узлов представлены на рис. 5.13.

Различают бронхопульмональные, бифуркационные (ниж-

81

|

|

|

ние трахеобронхиальные), па- |

||||||||

|

|

|

ратрахеальные |

(верхние |

тра |

||||||

|

|

|

хеобронхиальные) |

лимфати |

|||||||

|

|

|

ческие узлы. |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

Внеорганные |

бронхопуль- |

|||||||

|

|

|

мональные |

|

лимфатические |

||||||

|

|

|

узлы расположены в |

области |

|||||||

|

|

|

корней |

легких, вокруг |

глав |

||||||

|

|

|

ных бронхов и сосудов, в ле |

||||||||

|

|

|

гочной связке и соединяются |

||||||||

|

|

|

между |

|

собой |

короткими |

ме |

||||

|

|

|

жузловыми |

лимфатическими |

|||||||

|

|

|

сосудами. В |

|

эти |

лимфатиче |

|||||

|

|

|

ские |

узлы |

|

впадают |

также |

||||

|

|

|

лимфатические сосуды пище |

||||||||

|

|

|

вода, сердца, диафрагмы. |

|

|||||||

|

|

|

Из |

|

внеорганных |

бронхо- |

|||||

|

|

|

пульмональных |

лимфатиче |

|||||||

|

|

|

ских |

узлов |

выносящие |

лим |

|||||

|

|

|

фатические сосуды направля |

||||||||

Рис. |

5.13. Топография внеорган |

ются в основном к бифурка |

|||||||||

ционным узлам. В некоторых |

|||||||||||

ных |

лимфатических узлов |

средо |

случаях |

выносящие |

сосуды |

||||||

стения [по Г. Корнингу, 1936]. |

|||||||||||

могут |

впадать |

непосредствен |

|||||||||

1 — бронхопульмональные, |

2 — би |

||||||||||

фуркационные, 3 — трахеобронхиаль |

но в грудной проток, |

около |

|||||||||

ные и нижние паратрахеальные, 4 — |

пищеводные |

|

или |

предаорто- |

|||||||

верхние паратрахеальные лимфатиче |

каротидные |

|

лимфатические |

||||||||

ские узлы. |

|

узлы. Число бифуркационных |

|||||||||

|

|

|

|||||||||

|

|

|

лимфатических узлов |

варьи |

|||||||

рует от 1 до 14, а их диаметр — от 3 до 50 мм. Самый крупный лимфатический узел обычно находится под правым главным бронхом. Выносящие лимфатические сосуды бифуркацион ных узлов направляются вверх вдоль главных бронхов и тра хеи к паратрахеальным лимфатическим узлам. В большинстве случаев они впадают одновременно как в правые, так и в ле вые паратрахеальные лимфатические узлы, нередко в шейные, а иногда в правый яремный ствол или в правый венозный угол, образованный слиянием правой внутренней яремной и подключичной вен.

Паратрахеальные лимфатические узлы расположены справа и слева в тупом углу между трахеей и соответствующим глав ным бронхом и распространяются в виде цепочки вдоль боко вого края трахеи вверх до уровня подключичной артерии. Их число варьирует от 3 до 30, а диаметр — от 2 до 45 мм справа и от 2 до 20 мм слева.

Из правых паратрахеальных лимфатических узлов вынося щие лимфатические сосуды идут вверх к шее и в большинстве случаев впадают в правый яремный ствол или в правый ве-

82

Рис. 5.14. |

Лимфатические стволы |

Рис. 5.15. Грудной проток у места |

||||||||

у места их впадения в правый ве |

его впадения в левый венозный |

|||||||||

нозный |

угол — место слияния |

угол — место |

слияния |

левых |

||||||

правых внутренней |

яремной и |

внутренней |

яремной и |

подклю |

||||||

подключичной вен. |

|

|

чичной вен. |

|

|

|

||||

1 — правые боковые яремные лимфа |

1 — дуга грудного протока; 2 — левые |

|||||||||

тические узлы; 2 — правый яремный |

||||||||||

боковые яремные лимфатические уз- |

||||||||||

ствол; 3 — правая |

внутренняя |

ярем |

||||||||

лвг; |

3 — левый яремный ствол; 4 — |

|||||||||

ная вена; |

4 — правый |

бронхомедиа- |

||||||||

левый подключичный ствол; 5 — ле |

||||||||||

стинальный ствол; |

5 — правая |

под |

||||||||

вая |

подключичная |

вена; |

6—левая |

|||||||

ключичная |

вена; |

6 — правый |

под |

|||||||

внутренняя яремная |

вена; |

7 — груд |

||||||||

ключичный |

ствол; |

7 — правый |

лим |

|||||||

ной проток [по М. А. Сапину, 1986]. |

||||||||||

фатический проток [по М. А. Сапи- |

|

|

|

|

|

|||||

ну, 1986]. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

нозный угол (рис. 5.14). Гораздо реже они впадают в другие близко расположенные лимфатические узлы или непосредст венно в грудной проток. Слева выносящие лимфатические со суды из паратрахеальных лимфатических узлов, как правило, впадают в грудной проток (рис. 5.15), реже — в правые трахеобронхиальные лимфатические узлы.

Лимфа из легких и бронхов через лимфатические узлы сре достения поступает в основном через грудной проток и в меньшем количестве через правый яремный лимфатический ствол в венозное русло. Однако при блокаде лимфатических путей, повышении венозного давления или изменениях внутригрудного давления возможен и периодический ретроград ный ток лимфы.