- •Оглавление

- •Предисловие

- •Глава 1. Исторический очерк

- •Глава 2. Возбудитель туберкулеза

- •Глава 3. Патогенез и патологическая анатомия туберкулеза

- •3.2 Клинически выраженный туберкулез

- •3.3 Морфология локальных изменений

- •Глава 4. Эпидемиология туберкулеза

- •Глава 5. Анатомо-физиологические сведения об органах дыхания

- •5.1 Гортань

- •5.2 Грудная стенка

- •5.3 Плевра

- •5.4 Легкие и бронхи

- •5.5 Легочные и бронхиальные артерии

- •5.6 Лимфатическая система легких

- •Глава 6. Методы обследования больных туберкулезом

- •6.1 основные симптомы

- •6.2 Расспрос, физикальные методы

- •6.3 Туберкулинодиагностика

- •6.4 Микробиологические исследования

- •6.5 Методы лучевой диагностики

- •6.6 Эндоскопия

- •6.8 Биопсия плевры, легких и лимфатических узлов

- •6.9 Исследование крови и мочи

- •6.10 Оценка функций дыхания и кровообращения

- •Глава 7. Классификация туберкулеза

- •Глава 8. Первичный туберкулез

- •Глава 9. Диссеминированный туберкулез легких

- •Глава 10. Очаговый туберкулез легких

- •Глава 11. Инфильтративный туберкулез легких

- •Глава 12. Казеозная пневмония

- •Глава 13. Туберкулема легких

- •Глава 14. Кавернозный и фиброзно-кавернозный туберкулез легких

- •Глава 15. Цирротический туберкулез легких

- •Глава 16. Туберкулезный плеврит

- •Глава 17. Туберкулез гортани, трахеи и бронхов

- •Глава 18. Туберкулез легких в сочетании с другими заболеваниями

- •18.1 Туберкулез у ВИЧ-инфицированных и больных синдромом приобретенного иммунодефицита

- •18.2 Туберкулез легких и пневмокониозы

- •18.3 Туберкулез и хронические неспецифические болезни органов дыхания

- •18.4 Туберкулез и сахарный диабет

- •18.6 Туберкулез и алкоголизм

- •18.7 Туберкулез и психические заболевания

- •18.8 Туберкулез и рак

- •Глава 19. Туберкулез и материнство

- •20.1 Туберкулез центральной нервной системы

- •20.3 Туберкулез почек и мочевыводящих путей

- •20.4 Туберкулез мужских половых органов

- •20.5 Туберкулез женских половых органов

- •20.6 Туберкулез периферических лимфатических узлов

- •20.7 Туберкулез брыжеечных лимфатических узлов

- •20.9 Туберкулез кишечника

- •20.10 Туберкулез глаз

- •20.11 Туберкулез кожи

- •Глава 21. Профилактика туберкулеза

- •21.1 Социальная профилактика

- •21.2 Санитарная профилактика

- •21.3 Специфическая профилактика туберкулеза

- •Глава 22. Выявление больных туберкулезом и верификация диагноза

- •22.1 Раннее, своевременное и позднее выявление больных туберкулезом

- •22.2 Организация выявления больных туберкулезом

- •22.3 Обследование на туберкулез и верификация диагноза

- •Глава 23. Лечение больных туберкулезом

- •23.1 Химиотерапия

- •23.1.1 Противотуберкулезные химиопрепараты

- •23.1.3 Профилактика и устранение побочных реакций

- •23.2 Хирургическое лечение туберкулеза легких

- •23.3 Искусственный пневмоторакс и пневмоперитонеум

- •23.4 Патогенетическая и симптоматическая терапия

- •Глава 24. Неотложные состояния при туберкулезе легких

- •24.1 Легочное кровотечение

- •24.2 Спонтанный пневмоторакс

- •24.3 Острое легочное сердце

- •Глава 25. Организация противотуберкулезной работы в России

- •25.1 Роль общей лечебно-профилактической сети

- •25.2 Специализированная противотуберкулезная служба

- •25.3 Государственный санитарно-эпидемиологический надзор

- •25.4 Международное сотрудничество

- •Декларация VII российского съезда фтизиатров 5 июня 2003 г., Москва

повреждая плевру. Различия в положении передних плевраль ных границ нередко связаны с патологическими процессами в плевре и легких (эмфизема, туберкулез, наличие жидкости в плевральной полости и др.).

Нижние границы плевральных полостей проходят по сре- динно-ключичной линии соответственно VII ребру, по сред ней подмышечной — соответственно X ребру, по околопозво ночной — соответственно XII ребру. Задние границы плев ральных полостей соответствуют реберно-позвоночным суста вам. Купол плевры расположен над ключицей и проецируется

на VII шейный позвонок (CVII) и на 2—3 см выше ключицы. В местах плевральных складок, образуемых на границах раз

личных отделов париетальной плевры, расположены плев ральные синусы, являющиеся резервными пространствами плевральных полостей. Во время вдоха синусы частично или полностью заполняются легкими. Самый большой по величи не — реберно-диафрагмальный синус. Легкое не заполняет его целиком даже при максимальном вдохе.

Париетальная плевра прилежит к внутригрудной фасции. Между ними в верхнезаднем отделе грудной полости имеется рыхлая соединительная ткань, которая позволяет относитель но легко отслоить париетальную плевру от грудной стенки. Эту анатомическую особенность используют во время опера ции экстраплеврального пневмолиза.

Давление в плевральной полости отрицательное (около 0,25 см вод. ст.). Это обусловлено тяжестью и эластичностью легких, гидростатическим давлением плевральной жидкости и в верхних отделах плевральных полостей характеризуется не сколько большей отрицательной величиной. В связи с этим статическое растяжение легочной ткани в верхних отделах легких выше, чем в нижних. При этом вентиляция более ин тенсивно происходит в нижних отделах легких.

Париетальная плевра продуцирует жидкость (около 100 мл в час), а висцеральная всасывает ее.

5.4. Легкие и бронхи

Легкие расположены в плевральных полостях, очертания которых они в основном повторяют. Размеры легких неодина ковы — правое легкое больше.

Передние и задние границы легких и плевры почти совпа дают. Нижние границы не совпадают ввиду наличия ребернодиафрагмальных синусов.

В легком имеются доли, разделенные щелями или борозда ми. Правое легкое состоит из трех, левое — из двух долей. Ка ждая доля состоит из бронхолегочных сегментов.

Междолевые щели проецируются справа и слева одинаково.

72

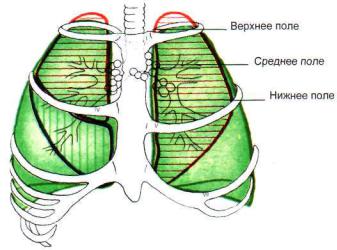

Рис. 5.3. Проекция долей легких и междолевых борозд на грудную стенку [по В. Хиршу и X. Либау, 1951].

По околопозвоночной линии их проекция соответствует уров ню остистого отростка III грудного позвонка. Затем междолевая граница проходит косо вниз и вперед и пересекает VI реб ро у места перехода его костной части в хрящевую. Горизон тальная междолевая щель правого легкого соответствует про екции IV ребра от средней подмышечной линии до прикрепле ния хряща IV ребра к грудине. Проекция долей легких и меж долевых щелей на грудную стенку представлена на рис. 5.3.

В каждом легком различают верхушку и три поверхности: реберную, диафрагмальную и медиастинальную, которая при лежит к образованиям средостения. На внутренней поверхно сти легкого расположены ворота легких, в области которых находятся главный бронх, легочная артерия, легочные вены, бронхиальные и лимфатические сосуды, нервные сплетения, лимфатические узлы. Проекция ворот легких на грудную стенку чаще всего соответствует V—VIII грудным позвонкам ( T V - V I I I ) сзади и II—IV ребрам спереди. Элементы корней пра вого и левого легких расположены асимметрично. В корне правого легкого сверху вниз расположены главный бронх, ле гочная артерия, легочные вены (рис. 5.4). От правого главного бронха еще до вступления в ворота легких отходит верхнедо левой бронх, который делится на три сегментарных бронха (I, II, III). Расположенный ниже участок правого бронха до отхождения от него среднедолевого бронха называется промежу точным бронхом. Среднедолевой бронх делится на два сег ментарных бронха (IV и V). После отхождения среднедолевого бронха промежуточный бронх переходит в нижнедолевой, ко-

73

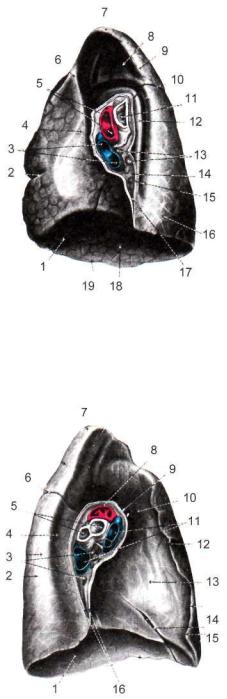

Рис. 5.4. Топография элемен тов корня правого легкого.

1 — главная междолевая щель;

2 — малая междолевая щель; 3 — верхняя и нижняя легочные ве ны; 4 — сердечное вдавление; 5 — правая легочная артерия; 6 — медиастинальная поверхность лег кого; 7 — верхушка легкого; 8 — верхняя доля легкого; 9 — приле

жащая |

к позвоночнику |

поверх |

||||

ность легкого; |

10 —главная меж |

|||||

долевая щель; |

11 — правый глав |

|||||

ный |

бронх; |

12 —борозда |

непар |

|||

ной |

вены; |

13 — бронхопульмо- |

||||

нальные |

лимфатические |

узлы; |

||||

14 — ворота |

легкого; 15 —плев |

|||||

ра; |

16 — нижняя |

доля; |

17—ле |

|||

гочная связка; |

18—диафрагмаль- |

|||||

ная |

поверхность; |

19 —нижний |

||||

край легкого. |

|

|

|

|

||

торый дает начало пяти сегментарным бронхам (VI, VII, VIII, IX, X). Правая легочная артерия разделяется на долевые и сег ментарные ветви, уровни деления которых не всегда соответ ствуют уровням деления бронхов. Легочные вены (верхняя и нижняя) формируются из межсегментарных и центральных вен.

Рис. 5.5. |

Топография |

эле |

|

ментов |

корня левого |

лег |

|

кого. |

|

|

|

1 — диафрагмальная |

поверх |

||

ность легкого; 2 — нижняя доля

легкого; |

3 — бронхопульмо- |

нальные |

лимфатические узлы; |

4 — аортальная борозда; 5 — об ласть деления левого главного бронха на долевые бронхи; б — междолевая щель; 7 — верхушка легкого; 8 — левая легочная ар терия; 9 — ворота легкого; 10 — медиастинальная поверхность

легкого; |

11 — легочные |

вены |

|

(верхняя |

и нижняя); |

12 —пе |

|

редний край легкого; |

13 |

—сер |

|

дечное вдавление; 14 —междо левая щель; 15 —край язычко вого сегмента; 16 —легочная связка.

74

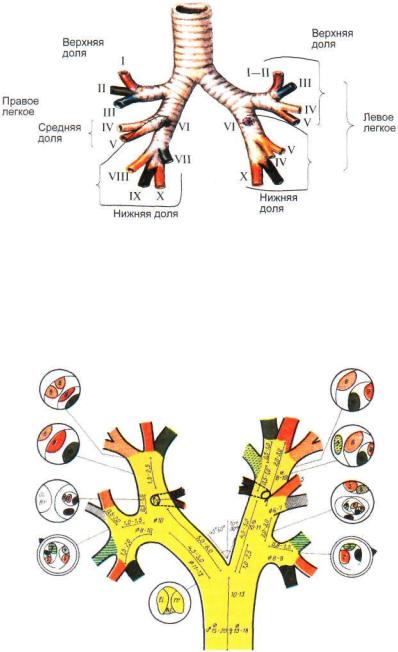

Рис. 5.6. Схема деления бронхов [по Ф. Неттеру, 1979].

В корне левого легкого сверху вниз расположены легочная артерия, левый главный бронх, легочные вены (рис. 5.5). Ле вый главный бронх в пределах ворот легкого делится на верх недолевой и нижнедолевой бронхи. Верхнедолевой бронх в

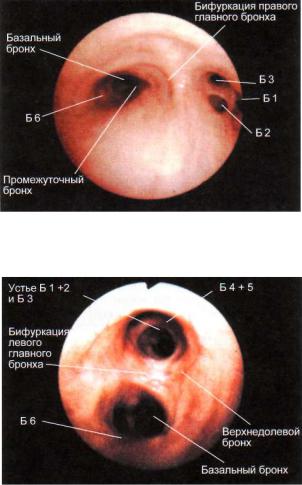

Рис. 5.7. Схематическая эндоскопическая картина нормального брон хиального дерева.

75

Рис. 5.8. Эндоскопический вид входа в правый главный бронх.

Рис. 5.9. Эндоскопический вид входа в левый глав ный бронх.

свою очередь делится на две ветви, из которых верхняя обра зует общий ствол I—II сегментарных бронхов и III сегментар ный бронх, а нижняя, или язычковая, делится на IV и V сег ментарные бронхи. От нижнедолевого бронха отходит VI сег ментарный бронх к верхнему сегменту нижней доли, после чего нижнедолевой бронх продолжается в базальный бронх, который делится на VIII, IX и X сегментарные бронхи (VII сегментарный бронх слева обычно отсутствует).

Схематическое изображение деления бронхов представлено

76

на рис. 5.6, эндоскопическая картина нормального бронхиаль ного дерева — на рис. 5.7; эндофотография входа в правый главный бронх — на рис. 5.8, входа в левый главный бронх — на рис. 5.9.

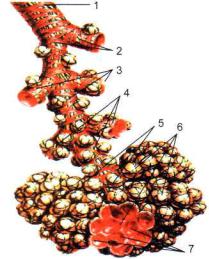

Сегментарные бронхи делятся на субсегментарные (до бронхов 4—5-го порядка), а субсегментарные — на еще более мелкие бронхи. Затем следуют бронхиолы, терминальные бронхиолы, респираторные бронхиолы и альвеолярные ходы. Последние заканчиваются в альвеолярных мешочках. Анато мическую единицу легкого, вентилируемую терминальной бронхиолой, называют легочной долькой, а вентилируемую рес пираторными бронхиолами — ацинусом. Альвеолярные мешоч ки соседних сегментов часто соединяются между собой так называемыми порами Кона (рис. 5.10).

По стенкам бронхов проходят и разветвляются бронхиаль ные артерии — ветви грудной аорты и сопровождающие их ве ны, впадающие в непарную и полунепарную вены. Вдоль бронхов и сосудов расположены лимфатические сосуды, узлы и ветви поверхностного и глубокого сердечно-легочных нерв ных сплетений, образованных симпатическими, блуждающи ми и диафрагмальными нервами.

Бронхолегочные сегменты вентилируются бронхами третьего порядка (сегментарные бронхи) и отделены от сосед них сегментов прослойками соединительной ткани. По форме сегменты похожи на пирамиду, обращенную вершиной к во ротам, а основанием — к поверхности легкого. У корня сег мента находится ножка, состоящая из сегментарного бронха, сегментарной артерии и центральной вены. Через централь ную вену оттекает лишь небольшая часть крови из сегмента. Основным сосудистым коллектором, собирающим кровь из сегментов, являются межсегментарные вены, расположенные в соединительной ткани на границе двух соседних сегментов. На рентгенограммах сегменты, как правило, не дифференци руются.

Каждое легкое состоит из 10 сегментов, но VII сегмент ле вого легкого обычно не выражен. Общее число сегментов пра вого и левого легких также может варьировать.

Сегменты правого легкого:

Верхняя доля

I — верхушечный сегмент II — задний сегмент

III — передний сегмент

Средняя доля

IV— боковой (наружный) сегмент V— внутренний сегмент

77

Нижняя доля

VI — верхний сегмент

VII — базальный внутренний сегмент VIII — базальный передний сегмент

IX— базальный боковой (наружный) сегмент X — базальный задний сегмент

Сегменты левого легкого:

Верхняя доля

I и II— верхушечно-задний сегмент III — передний сегмент

IV — верхний язычковый сегмент

V — нижний язычковый сегмент

Нижняя доля

VI — верхний сегмент

VIII — базальный передний сегмент

IX — базальный боковой (наружный) сегмент X — базальный задний сегмент

Сегменты легких схематически представлены на рис. 5.11.

В акте вдоха для увеличения объема грудной клетки участ вуют диафрагма и наружные межреберные мышцы. Спокой ное и не очень глубокое дыхание может осуществляться толь ко за счет сокращений диафрагмы — почти без участия на ружных межреберных мышц. При напряженном, усиленном вдохе в расширении грудной клетки принимают участие также

многочисленные вспомога тельные мышцы шеи, перед ней грудной стенки, спины и плечевого пояса. Выдох про исходит в основном пассив но. Однако и при нормаль ном выдохе в нем участвуют внутренние межреберные

Рис. 5.10. Деление и структура

внутрилегочных |

дыхательных |

пу |

|

тей. |

|

|

|

1 — терминальная |

бронхиола; |

2 — |

|

респираторные бронхиолы |

первого |

||

порядка; 3 — респираторные |

брон |

||

хиолы второго порядка; 4 — респира торные бронхиолы третьего порядка; 5 — альвеолярные ходы; 6 — альвео лярные мешочки и альвеолы; 7 — по ры Кона [по Ф. Неттеру, 1979, с из менениями].

78