- •Оглавление

- •Предисловие

- •Глава 1. Исторический очерк

- •Глава 2. Возбудитель туберкулеза

- •Глава 3. Патогенез и патологическая анатомия туберкулеза

- •3.2 Клинически выраженный туберкулез

- •3.3 Морфология локальных изменений

- •Глава 4. Эпидемиология туберкулеза

- •Глава 5. Анатомо-физиологические сведения об органах дыхания

- •5.1 Гортань

- •5.2 Грудная стенка

- •5.3 Плевра

- •5.4 Легкие и бронхи

- •5.5 Легочные и бронхиальные артерии

- •5.6 Лимфатическая система легких

- •Глава 6. Методы обследования больных туберкулезом

- •6.1 основные симптомы

- •6.2 Расспрос, физикальные методы

- •6.3 Туберкулинодиагностика

- •6.4 Микробиологические исследования

- •6.5 Методы лучевой диагностики

- •6.6 Эндоскопия

- •6.8 Биопсия плевры, легких и лимфатических узлов

- •6.9 Исследование крови и мочи

- •6.10 Оценка функций дыхания и кровообращения

- •Глава 7. Классификация туберкулеза

- •Глава 8. Первичный туберкулез

- •Глава 9. Диссеминированный туберкулез легких

- •Глава 10. Очаговый туберкулез легких

- •Глава 11. Инфильтративный туберкулез легких

- •Глава 12. Казеозная пневмония

- •Глава 13. Туберкулема легких

- •Глава 14. Кавернозный и фиброзно-кавернозный туберкулез легких

- •Глава 15. Цирротический туберкулез легких

- •Глава 16. Туберкулезный плеврит

- •Глава 17. Туберкулез гортани, трахеи и бронхов

- •Глава 18. Туберкулез легких в сочетании с другими заболеваниями

- •18.1 Туберкулез у ВИЧ-инфицированных и больных синдромом приобретенного иммунодефицита

- •18.2 Туберкулез легких и пневмокониозы

- •18.3 Туберкулез и хронические неспецифические болезни органов дыхания

- •18.4 Туберкулез и сахарный диабет

- •18.6 Туберкулез и алкоголизм

- •18.7 Туберкулез и психические заболевания

- •18.8 Туберкулез и рак

- •Глава 19. Туберкулез и материнство

- •20.1 Туберкулез центральной нервной системы

- •20.3 Туберкулез почек и мочевыводящих путей

- •20.4 Туберкулез мужских половых органов

- •20.5 Туберкулез женских половых органов

- •20.6 Туберкулез периферических лимфатических узлов

- •20.7 Туберкулез брыжеечных лимфатических узлов

- •20.9 Туберкулез кишечника

- •20.10 Туберкулез глаз

- •20.11 Туберкулез кожи

- •Глава 21. Профилактика туберкулеза

- •21.1 Социальная профилактика

- •21.2 Санитарная профилактика

- •21.3 Специфическая профилактика туберкулеза

- •Глава 22. Выявление больных туберкулезом и верификация диагноза

- •22.1 Раннее, своевременное и позднее выявление больных туберкулезом

- •22.2 Организация выявления больных туберкулезом

- •22.3 Обследование на туберкулез и верификация диагноза

- •Глава 23. Лечение больных туберкулезом

- •23.1 Химиотерапия

- •23.1.1 Противотуберкулезные химиопрепараты

- •23.1.3 Профилактика и устранение побочных реакций

- •23.2 Хирургическое лечение туберкулеза легких

- •23.3 Искусственный пневмоторакс и пневмоперитонеум

- •23.4 Патогенетическая и симптоматическая терапия

- •Глава 24. Неотложные состояния при туберкулезе легких

- •24.1 Легочное кровотечение

- •24.2 Спонтанный пневмоторакс

- •24.3 Острое легочное сердце

- •Глава 25. Организация противотуберкулезной работы в России

- •25.1 Роль общей лечебно-профилактической сети

- •25.2 Специализированная противотуберкулезная служба

- •25.3 Государственный санитарно-эпидемиологический надзор

- •25.4 Международное сотрудничество

- •Декларация VII российского съезда фтизиатров 5 июня 2003 г., Москва

Во время и после операции по поводу легочного кровоте чения необходима бронхоскопия для санации бронхов, так как оставшаяся в них жидкая и свернувшаяся кровь способст вует развитию аспирационной пневмонии.

Профилактика легочных кровотечений заключается в свое временном, возможно раннем и эффективном лечении тубер кулеза и других бронхолегочных заболеваний.

24.2. Спонтанный пневмоторакс

Под спонтанным пневмотораксом понимают поступление воздуха в плевральную полость, которое возникает спонтанно, как бы самопроизвольно, без повреждения грудной стенки или легкого. Однако в большинстве случаев при спонтанном пневмотораксе вполне могут быть установлены как опреде ленная форма патологии легких, так и факторы, которые спо собствовали его возникновению.

Оценить частоту спонтанного пневмоторакса сложно, так как он нередко возникает и ликвидируется без установленно го диагноза. Мужчины среди больных со спонтанным пневмо тораксом составляют 70—90 %, преимущественно в возрасте от 20 до 40 лет. Справа пневмоторакс наблюдается несколько чаще, чем слева.

Патогенез и патологическая анатомия. В прошлом считали, что спонтанный пневмоторакс чаще всего связан с туберкуле зом легких. По-видимому, эта точка зрения была правильной. Она основывалась на большом распространении туберкулеза и многочисленных прорывах каверны в плевральную полость или возникновении бронхоплеврального свища при эмпиеме плевры. Однако еще в 1819 г. Лаэннек, основываясь на патологоанатомических наблюдениях, высказал мнение о возмож ной роли эмфизематозных пузырей, выступающих над по верхностью легкого, в происхождении спонтанного пневмото ракса. И действительно, уже с середины прошлого века стали все чаще наблюдать так называемый нетуберкулезный спон танный пневмоторакс. В настоящее время чаще всего спон танный пневмоторакс наблюдается не при туберкулезе легких, а при распространенной или локальной буллезной эмфиземе в результате прорыва воздушных пузырей — булл.

Распространенная буллезная эмфизема часто является ге нетически детерминированным заболеванием, в основе кото рого лежит недостаточность ингибитора эластазы α1-анти- трипсина. В этиологии распространенной эмфиземы имеют значение курение, вдыхание загрязненного воздуха. Локаль ная буллезная эмфизема, обычно в области верхушек легких, может развиться в результате перенесенного туберкулезного, а иногда и неспецифического воспалительного процесса.

484

Рис. 24.4. Буллезная эмфизема. Большие тонкостенные буллы в вер хушке легкого. Фото во время торакотомии.

В образовании булл при локальной эмфиземе важное зна чение имеет поражение мелких бронхов и бронхиол с форми рованием клапанного обструктивного механизма, который вызывает повышенное внутриальвеолярное давление в суб плевральных отделах легкого и разрывы перерастянутых меж альвеолярных перегородок. Буллы могут быть субплевральны ми и почти не выбухать над поверхностью легкого или пред ставлять собой пузыри, связанные с легким широким основа нием либо узкой ножкой. Бывают они одиночными и множе ственными, иногда в форме гроздьев винограда. Диаметр булл от булавочной головки до 10—15 см. Стенка булл, как прави ло, очень тонкая, прозрачная (рис. 24.4). Гистологически она состоит из скудного количества эластических волокон, по крытых изнутри слоем мезотелия.

Кроме буллезной распространенной или локальной эмфи земы, в этиологии спонтанного пневмоторакса могут иметь значение следующие факторы:

•перфорация в плевральную полость туберкулезной ка верны;

•разрыв каверны у основания плеврального тяжа при на ложении искусственного пневмоторакса;

•повреждение ткани легкого при трансторакальной диаг ностической и лечебной пункции;

•прорыв абсцесса или гангрена легкого;

485

•деструктивная пневмония;

•инфаркт легкого, редко — киста легкого, рак, метастазы злокачественных опухолей, саркоидоз, бериллиоз, гистиоцитоз X, грибковые поражения легких и даже бронхи альная астма.

Вмеханизме возникновения спонтанного пневмоторакса при буллезной эмфиземе ведущее место принадлежит повы шению внутрилегочного давления в зоне тонкостенных булл. Среди причин повышения давления основное значение име ют физическое напряжение больного, подъем тяжести, тол чок, кашель. При этом повышению давления в булле и раз рыву ее стенки могут способствовать клапанный механизм у

ееузкого основания и ишемия стенки. Особый вид спонтан ного пневмоторакса связан с менструальным циклом. При чиной такого пневмоторакса является разрыв локализован ных эмфизематозных булл, которые образуются при внутрилегочной или субплевральной имплантации клеток эндо метрия.

Унекоторых больных спонтанный пневмоторакс последо вательно развивается с обеих сторон, но известны случаи од новременного двустороннего пневмоторакса.

Осложнением пневмоторакса является образование экссу дата в плевральной полости — обычно серозного, иногда се- розно-геморрагического или фибринозного. У больных актив ным туберкулезом, раком, микозом, с абсцессом или гангре ной легкого экссудат нередко инфицируется неспецифиче ской микрофлорой и к пневмотораксу присоединяется гной ный плеврит {пиопневмоторакс). Редко при пневмотораксе на блюдаются проникновение воздуха в подкожную клетчатку, в клетчатку средостения (пневмомедиастинум) и воздушная эм болия.

Возможно сочетание спонтанного пневмоторакса с внутриплевральным кровотечением (гемопневмоторакс). Источником кровотечения является либо место перфорации легкого, либо край разрыва плевральной спайки. Внутриплевральное крово течение может быть значительным и вызывать симптомы гиповолемии и анемии.

Клиническая картина и диагностика. Клинические симпто мы спонтанного пневмоторакса обусловлены поступлением воздуха в плевральную полость и возникновением коллапса легкого. Иногда спонтанный пневмоторакс диагностируют только при рентгенологическом исследовании. Однако чаще клинические симптомы достаточно выражены. Заболевание, как правило, возникает внезапно, и больные могут точно ука зать время его начала. Основные жалобы: боль в соответст вующей половине грудной клетки, сухой кашель, одышка, сердцебиение. Боль может локализоваться в верхнем отделе живота, а иногда концентрироваться в области сердца, ирра-

486

Рис. 24.5. Спонтанный пневмоторакс справа. Нижние отделы легкого частично коллабированы из-за плевральных сращений. Рентгено грамма в прямой проекции.

диировать в левую руку и лопатку, в подреберье. В некоторых случаях картина может быть похожа на острую недостаточ ность коронарного кровообращения, инфаркт миокарда, плеврит, прободную язву желудка или двенадцатиперстной кишки, холецистит, панкреатит. Постепенно боль может утих нуть. Происхождение боли не вполне ясно, так как она появ ляется и при отсутствии плевральных сращений. В то же вре мя при наложении искусственного пневмоторакса значитель ных болевых ощущений обычно не бывает.

В тяжелых случаях спонтанного пневмоторакса характерны бледность кожных покровов, цианоз, холодный пот, тахикар дия с повышением артериального давления. Могут быть выра жены симптомы шокового состояния. Многое зависит от бы строты развития пневмоторакса, степени коллапса легкого, смещения органов средостения, возраста и функционального состояния больного.

Небольшой спонтанный пневмоторакс с помощью физикальных методов не всегда диагностируют. При значительном количестве воздуха в плевральной полости на стороне пнев моторакса определяется коробочный перкуторный звук, дыхательныве шумы резко ослаблены или отсутствуют. Проникно вение воздуха в средостение иногда вызывает медиастинальную эмфизему, которая клинически проявляется хриплым го лосом.

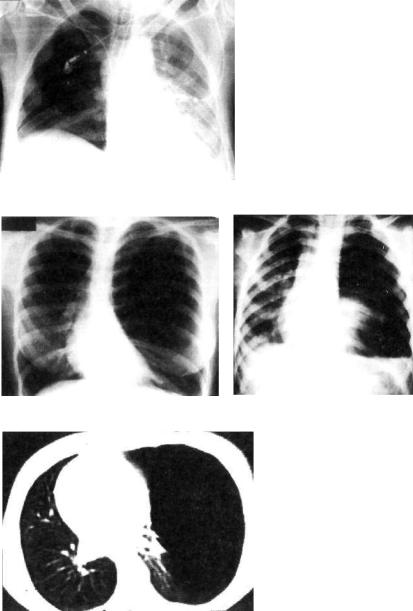

Наиболее информативный метод диагностики всех вариан тов спонтанного пневмоторакса — рентгенологическое иссле дование (рис. 24.5, 24.6). Снимки производят на вдохе и выдо-

487

Рис. 24.6. Спонтанный пневмоторакс справа. Коллапс легкого. Рент генограмма в прямой проекции.

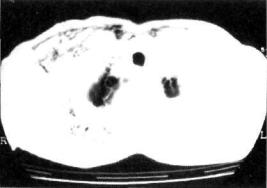

хе. В последнем случае лучше выявляется край коллабированного легкого. Устанавливают степень коллапса легкого, лока лизацию плевральных сращений, положение средостения, на личие или отсутствие жидкости в плевральной полости. Все гда важно выявить легочную патологию, которая явилась при чиной спонтанного пневмоторакса. К сожалению, обычное рентгенологическое исследование, даже после аспирации воз духа и расправления легкого, при этом часто неэффективно. Для распознавания локальной и распространенной буллезной эмфиземы необходима КТ (рис. 24.7). Она же часто оказыва ется незаменимой для отличения спонтанного пневмоторакса от кисты легкого или большой раздутой тонкостенной буллы.

Величину давления воздуха в плевральной полости и ха рактер отверстия в легком можно оценить с помощью манометрии, для чего производят пункцию плевральной полости и подключают иглу к водяному манометру пневмотораксного аппарата. Обычно давление бывает отрицательным, т. е. ниже атмосферного, или приближается к нулю. По изменениям давления в процессе отсасывания воздуха можно судить об анатомических особенностях легочно-плеврального сообще ния. От его особенностей во многом зависит клиническое те чение пневмоторакса.

При перфорации небольшой буллы часто наблюдается только одномоментное поступление воздуха в плевральную полость. После спадения легкого маленькое отверстие в таких

488

Рис. 24.7. Буллезная эмфизема в области верхушек обоих легких. КТ.

случаях закрывается самостоятельно, воздух рассасывается и пневмоторакс ликвидируется в течение нескольких дней без какого-либо лечения. Однако при продолжающемся, даже очень небольшом поступлении воздуха, пневмоторакс может существовать долгие месяцы и годы. Такой пневмоторакс при отсутствии тенденции к расправлению коллабированного лег кого и запоздалом или неэффективном лечении постепенно становится хроническим («пневмотораксная болезнь» по ста рой терминологии). Легкое покрывается фибрином и соеди нительной тканью, которые образуют более или менее тол стый фиброзный панцирь. Позже соединительная ткань со стороны висцеральной плевры прорастает в ригидное легкое и грубо нарушает его нормальную эластичность. Развивается плеврогенный цирроз легкого, при котором оно теряет спо собность к расправлению и восстановлению нормальной функции даже после хирургического удаления панциря с его поверхности. У больных часто прогрессирует дыхательная не достаточность, развивается гипертензия в малом круге крово обращения. Длительно существующий пневмоторакс может привести к эмпиеме плевры.

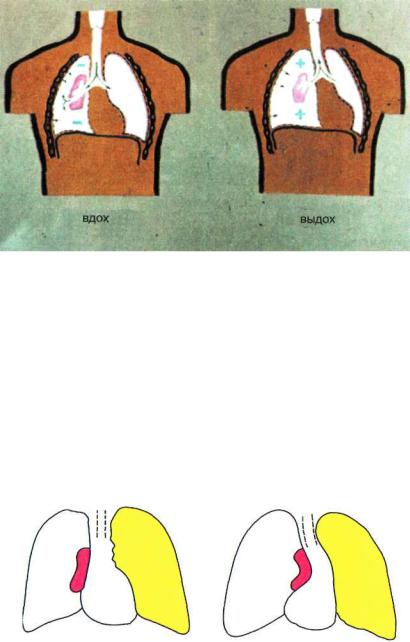

Особо тяжелую и опасную для жизни форму спонтанного пневмоторакса представляет напряженный, вентильный, кла панный или прогрессирующий пневмоторакс. Он возникает при образовании клапанного легочно-плеврального сообщения в месте перфорации висцеральной плевры (рис. 24.8). Во время вдоха воздух поступает через перфорационное отверстие в плевральную полость, а во время выдоха закрывающийся кла пан препятствует его выходу из полости плевры. С каждым вдохом количество воздуха в плевральной полости увеличива ется, нарастает внутриплевральное давление, легкое на сторо не пневмоторакса полностью коллабируется. В отличие от

489

Рис. 24.8. Механизм развития напряженного пневмоторакса при на личии клапана в зоне легочно-плеврального сообщения. При вдохе воздух поступает в плевральную полость, при выдохе клапан закры вается, воздух остается в плевральной полости, внутриплевральное давление возрастает.

обычного тотального пневмоторакса происходит смещение органов средостения в противоположную сторону с уменьше нием объема второго легкого (рис. 24.9). Смещаются, изгиба ются и сдавливаются магистральные вены, уменьшается при ток крови к сердцу. Опускается и становится плоским купол диафрагмы. Легко возникают разрывы сращений между па риетальным и висцеральным листками плевры с образованием гемопневмоторакса.

У больных с напряженным пневмотораксом появляются

а |

б |

Рис. 24.9. Особенности топографии органов грудной полости при то тальном (а) и напряженном (б) пневмотораксе.

490

Рис. 24.10. Подкожная эмфизема шеи и лица при напряженном пнев мотораксе. Фото после аспирационного дренирования плевральной полости.

тяжелая одышка, цианоз, изменяется тембр голоса; они ощу щают страх смерти. Обычно отмечаются вынужденное сидячее положение и беспокойство, возбуждение больного. В дыхании участвуют вспомогательные мышцы. Грудная стенка на сторо не пневмоторакса отстает при дыхании, межреберные проме жутки сглаживаются или выбухают. Иногда выбухает и над ключичная ямка. При пальпации устанавливают смещение верхушечного толчка сердца в противоположную от пневмо торакса сторону, голосовое дрожание на стороне пневмото ракса отсутствует. Может определяться подкожная эмфизема (рис. 24.10). При перкуссии отмечаются высокий тимпанит и смещение органов средостения, при аускультации — отсутст вие дыхательных шумов на стороне пневмоторакса. Изредка поднимается температура тела. Рентгенологическое исследо вание подтверждает и уточняет клинические данные (рис. 24.11). Развивающаяся у больных при напряженном пневмотораксе острая дыхательная недостаточность с тяжелы ми расстройствами гемодинамики при отсутствии лечебных мер может быстро привести к смерти.

Лечение. Чаще всего больных со спонтанным пневмото раксом направляют в стационар. При тонком слое воздуха между легким и грудной стенкой специального лечения час то не требуется. В случаях более значительного количества

491

а

б |

в |

г

Рис. 24.11. Напряженный пневмоторакс.

а - правосторонний — с полным коллапсом легкого и смещением средосте ния влево; б, в — левосторонний — со смещением средостения вправо; г — ле восторонний—с полным коллапсом легкого и смещением средостения впра во (КТ).

воздуха необходима пункция полости плевры с отсасыванием по возможности всего воздуха. Пункцию производят под ме стной анестезией по среднеключичной линии во втором межреберном промежутке. Если весь воздух удалить не уда ется и он продолжает поступать в иглу «без конца», в плев ральную полость необходимо ввести силиконовый катетер для постоянной аспирации воздуха. При гемопневмотораксе второй катетер вводят по средней подмышечной линии в шестом межреберном промежутке. Постоянная аспирация с разрежением 10—30 см вод. ст. в большинстве случаев при водит к прекращению поступления воздуха из полости плев ры. Если при этом легкое по данным рентгенологического исследования расправилось, аспирацию продолжают еще 2— 3 сут, а затем катетер удаляют. Однако иногда поступление воздуха через катетер продолжается 4—5 дней. В таких слу чаях нередко вводят в плевральную полость растворы на трия бикарбоната или тетрациклина, а также применяют распыление порошка чистого талька, что вызывает развитие плевральных сращений. Может быть предпринята попытка герметизации легкого с помощью электрокоагуляции или биологического клея через введенный в плевральную полость торакоскоп. При длительном поступлении воздуха чаще при бегают к оперативному лечению путем мини-инвазивной видеоторакоскопической или открытой хирургической опе рации.

При напряженном пневмотораксе больному необходима экстренная помощь — дренирование плевральной полости с постоянной аспирацией воздуха. Временное облегчение со стояния больного может быть достигнуто и более простым способом — введением в полость плевры 1—2 толстых игл или троакара. Этот прием позволяет снизить внутриплевральное давление и ликвидировать непосредственную угрозу жизни больного.

При двустороннем спонтанном пневмотораксе показано аспирационное дренирование обеих плевральных полостей.

Лечение больных с напряженным и двусторонним спон танным пневмотораксом желательно проводить в отделениях интенсивной терапии, реанимации или в специализирован ных легочных хирургических отделениях.

У 10—15 % больных спонтанный пневмоторакс после лече ния пункциями и дренированием рецидивирует, если сохра няются причины для его возникновения и свободная плев ральная полость. При рецидивах желательно произвести ви деоторакоскопию и определить последующую лечебную так тику в зависимости от выявленной картины.

493