- •Оглавление

- •Предисловие

- •Глава 1. Исторический очерк

- •Глава 2. Возбудитель туберкулеза

- •Глава 3. Патогенез и патологическая анатомия туберкулеза

- •3.2 Клинически выраженный туберкулез

- •3.3 Морфология локальных изменений

- •Глава 4. Эпидемиология туберкулеза

- •Глава 5. Анатомо-физиологические сведения об органах дыхания

- •5.1 Гортань

- •5.2 Грудная стенка

- •5.3 Плевра

- •5.4 Легкие и бронхи

- •5.5 Легочные и бронхиальные артерии

- •5.6 Лимфатическая система легких

- •Глава 6. Методы обследования больных туберкулезом

- •6.1 основные симптомы

- •6.2 Расспрос, физикальные методы

- •6.3 Туберкулинодиагностика

- •6.4 Микробиологические исследования

- •6.5 Методы лучевой диагностики

- •6.6 Эндоскопия

- •6.8 Биопсия плевры, легких и лимфатических узлов

- •6.9 Исследование крови и мочи

- •6.10 Оценка функций дыхания и кровообращения

- •Глава 7. Классификация туберкулеза

- •Глава 8. Первичный туберкулез

- •Глава 9. Диссеминированный туберкулез легких

- •Глава 10. Очаговый туберкулез легких

- •Глава 11. Инфильтративный туберкулез легких

- •Глава 12. Казеозная пневмония

- •Глава 13. Туберкулема легких

- •Глава 14. Кавернозный и фиброзно-кавернозный туберкулез легких

- •Глава 15. Цирротический туберкулез легких

- •Глава 16. Туберкулезный плеврит

- •Глава 17. Туберкулез гортани, трахеи и бронхов

- •Глава 18. Туберкулез легких в сочетании с другими заболеваниями

- •18.1 Туберкулез у ВИЧ-инфицированных и больных синдромом приобретенного иммунодефицита

- •18.2 Туберкулез легких и пневмокониозы

- •18.3 Туберкулез и хронические неспецифические болезни органов дыхания

- •18.4 Туберкулез и сахарный диабет

- •18.6 Туберкулез и алкоголизм

- •18.7 Туберкулез и психические заболевания

- •18.8 Туберкулез и рак

- •Глава 19. Туберкулез и материнство

- •20.1 Туберкулез центральной нервной системы

- •20.3 Туберкулез почек и мочевыводящих путей

- •20.4 Туберкулез мужских половых органов

- •20.5 Туберкулез женских половых органов

- •20.6 Туберкулез периферических лимфатических узлов

- •20.7 Туберкулез брыжеечных лимфатических узлов

- •20.9 Туберкулез кишечника

- •20.10 Туберкулез глаз

- •20.11 Туберкулез кожи

- •Глава 21. Профилактика туберкулеза

- •21.1 Социальная профилактика

- •21.2 Санитарная профилактика

- •21.3 Специфическая профилактика туберкулеза

- •Глава 22. Выявление больных туберкулезом и верификация диагноза

- •22.1 Раннее, своевременное и позднее выявление больных туберкулезом

- •22.2 Организация выявления больных туберкулезом

- •22.3 Обследование на туберкулез и верификация диагноза

- •Глава 23. Лечение больных туберкулезом

- •23.1 Химиотерапия

- •23.1.1 Противотуберкулезные химиопрепараты

- •23.1.3 Профилактика и устранение побочных реакций

- •23.2 Хирургическое лечение туберкулеза легких

- •23.3 Искусственный пневмоторакс и пневмоперитонеум

- •23.4 Патогенетическая и симптоматическая терапия

- •Глава 24. Неотложные состояния при туберкулезе легких

- •24.1 Легочное кровотечение

- •24.2 Спонтанный пневмоторакс

- •24.3 Острое легочное сердце

- •Глава 25. Организация противотуберкулезной работы в России

- •25.1 Роль общей лечебно-профилактической сети

- •25.2 Специализированная противотуберкулезная служба

- •25.3 Государственный санитарно-эпидемиологический надзор

- •25.4 Международное сотрудничество

- •Декларация VII российского съезда фтизиатров 5 июня 2003 г., Москва

Глава 20

ВНЕЛЕГОЧНЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ

Внелегочным туберкулезом в течение года заболевают 3— 4 человека из 100 000 населения. Общее число больных с раз личными формами внелегочного туберкулеза в России оцени вается в 90—100 тыс. человек. Заболеваемость внелегочным туберкулезом более высокая на территориях, неблагополучных по частоте туберкулеза среди крупного рогатого скота. Инфи цирование человека МБТ бычьего типа рассматривают как од ну из вероятных причин возникновения внелегочного тубер кулеза. Соотношение находящихся на учете больных легоч ным и внелегочным туберкулезом составляет 12:1. Из различ ных систем, органов и тканей внелегочный туберкулез чаще поражает мочеполовую систему, кости и суставы, перифери ческие лимфатические узлы, глаза, реже — органы брюшной полости, нервную систему, кожу.

20.1. Туберкулез центральной нервной системы

Основными формами туберкулезного поражения централь ной нервной системы являются туберкулезный менингит и очаговый туберкулез головного мозга, который трансформи руется в туберкулему.

20.1.1. Туберкулезный менингит

Туберкулезное воспаление мягких оболочек головного и спинного мозга называют туберкулезным менингитом. Он на блюдается почти исключительно в регионах со значительным распространением туберкулезной инфекции. Туберкулезным менингитом могут заболеть лица любого возраста и пола. В связи с проведением систематической противотуберкулез ной вакцинации и ревакцинации БЦЖ произошло резкое уменьшение заболеваемости менингитом детей и подростков.

Патогенез и патологическая анатомия. Туберкулезный ме нингит развивается у лиц, инфицированных МБТ, у больных туберкулезом легких или других органов. У детей он может быть осложнением первичного туберкулезного комплекса или туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов, у взрос лых — осложнением диссеминированного туберкулеза. В ряде

362

случаев туберкулезный менингит может быть единственным клиническим проявлением активного туберкулезного процес са, и источник распространения МБТ клиническими метода ми не выявляется.

Проникновение МБТ в сосуды мягкой мозговой оболочки происходит при бактериемии гематогенным путем. Менее ве роятно ликворогенное инфицирование из очагов отсева в моз ге (туберкулема мозга, очаги Рича). Важнейшей предпосылкой для развития туберкулезного менингита является общая и ме стная сенсибилизация, создающая условия для проникнове ния микобактерий через гематоэнцефалический барьер и воз никновения иммунологической реакции на инфекцию. След ствием этой реакции являются многие клинические признаки и последствия туберкулезного менингита.

Туберкулезный менингит, как правило, имеет базилярную локализацию. В оболочках мозга возникают васкулит, рас стройства капиллярного кровообращения, гиперемия, отек, клеточная инфильтрация. Одновременно развиваются тубер кулезные гранулемы и в них происходит казеозный некроз. Прорыв казеозных масс в цереброспинальную (спинномозго вую) жидкость с поступлением большого количества антигена вызывает бурную иммунологическую реакцию. По своей сути она подобна кожной реакции на введение большой дозы ту беркулина сенсибилизированному человеку. Мелкие крове носные сосуды тромбируются, и в зонах нарушенного крово обращения возникают инфаркты. Повреждаются расположен ные в базилярной области черепные нервы и блокируется циркуляция спинномозговой жидкости. Процесс может рас пространяться на вещество мозга (менигоэнцефалит), спус каться на оболочки спинного мозга и поражать его вещество и нервные корешки (спинальная форма менингита).

Клиническая картина. Туберкулезный менингит у большин ства больных развивается постепенно. Появляются недомога ние, вялость, повышенная утомляемость, раздражительность, светобоязнь, нарушение сна, задержка стула. Температура те ла в этом периоде бывает субфебрильной. Затем температура стойко повышается до 38 °С. Возникает и постепенно усили вается головная боль, появляется рвота. Постепенно развива ются менингеальные симптомы. При отсутствии лечения раз виваются адинамия, безразличие к окружающему, спутан ность сознания, сопорозное состояние, кома и к началу 4-й недели может наступить смерть.

Для туберкулезного менингита характерны: менингеальный синдром, параличи и парезы черепных нервов, симптомы по ражения вещества мозга. Менингеальный синдром проявляет ся головной болью, гидроцефалией и контрактурами мышц вследствие раздражения нервных корешков. Признаки кон трактур:

363

•ригидность затылочных мышц (невозможно нагнуть впе ред запрокинутую назад голову);

•симптом Кернига (у лежащего на спине больного невоз можно разогнуть в коленном суставе ногу, согнутую в тазобедренном суставе);

•симптом Брудзинского (сгибание головы вызывает сги бание ног);

•втяжение мышц живота;

•опистотонус (положение больного на боку с запрокину той головой и подтянутыми к животу ногами).

Характерно поражение III, VI, VII пар черепных нервов с соответствующей неврологической симптоматикой (наруше ние движения глазных яблок, мышц лица). Наиболее тяже лым в прогностическом отношении является поражение IX— XII пар черепных нервов с нарушениями глотания, речи и уг розой смерти от паралича дыхательного центра. При кореш ковых поражениях у больных возникают опоясывающие боли вокруг груди, живота, периферические парезы и параличи, нарушения функции тазовых органов.

В случаях очаговых поражений головного мозга развивают ся гемипарез, гемиплегия. Поражение диэнцефальной области сопровождается вегетососудистыми нарушениями в виде вазо моторных реакций, красного стойкого дермографизма, спон танно возникающих красных пятен на коже, брадикардии, та хикардии, лабильности артериального давления, нарушений сна.

Диагностика. Для своевременной диагностики туберкулез ного менингита большое значение имеет исследование спин номозговой жидкости. При пункции прозрачная спинномоз говая жидкость вытекает частыми каплями, давление повыше но до 300—400 мм водн. ст. Число клеток увеличено до 100— 400 в 1 мм3 с преобладанием лимфоцитов, повышено содер жание белка —от 0,66 до 3,3 г/л, при спинальных формах — до 100 г/л и более. Повышение содержания белка в жидкости происходит в основном за счет грубодисперсных фракций, в связи с чем отмечают положительные пробы Панди и Нон- не—Апельта. Содержание сахара и хлоридов понижено. При стоянии спинномозговой жидкости в течение суток в ней вы падает нежная фибринная пленка в виде сетки, которая весь ма типична для туберкулезного минингита.

МБТ в спинномозговой жидкости, если исследование про изводят до начала специфического лечения, обнаруживают у 10—20 % больных. С помощью иммуноферментного анализа у большинства больных (до 90 %) выявляют противотуберкулез ные антитела.

В анализе крови у больных туберкулезным менингитом число лейкоцитов до 10,0—20,0 • 109/л или в норме, лимфопения, увеличение палочкоядерных нейтрофилов, СОЭ.

364

Реакция на туберкулин в начале заболевания часто бывает сниженной, а при прогрессировании туберкулеза становится отрицательной (отрицательная анергия). По мере улучшения состояния больного чувствительность к туберкулину восста навливается.

При диагностике туберкулезного менингита необходимо исследовать глазное дно. В сосудистой оболочке глаза можно обнаружить бугорковые высыпания. Диски зрительных нер вов бывают застойными из-за отека головного мозга. Ино гда выявляют неврит зрительного нерва. При КТ или МРТ головного мозга отмечают расширение желудочков (гидроце фалию).

До введения в практику стрептомицина туберкулезный ме нингит был смертельным заболеванием. В настоящее время своевременно начатое лечение, основу которого составляет противотуберкулезная химиотерапия, позволяет, как правило, излечивать таких больных.

20.1.2. Туберкулема мозга

Туберкулема мозга наблюдается редко, в основном у моло дых людей. Она возникает в результате трансформации гема тогенных очагов туберкулезной инфекции при активном ту беркулезе внутригрудных лимфатических узлов, туберкулезе легких или других органов. По морфологической картине ту беркулема мозга похожа на туберкулему легкого с капсулой и казеозно-некротической массой в центре. Иногда туберкулема мозга бывает единственной клинически диагностируемой формой туберкулеза. Она может локализоваться в любой об ласти мозга, но чаще наблюдается в задних отделах.

Начало заболевания обычно острое, с последующим дли тельным периодом субфебрильной температуры тела. Далее характерно волнообразное течение с частыми ремиссиями. Клиническая картина вначале определяется симптомами ту беркулезной интоксикации, а позже обусловлена объемным образованием в головном мозге. В результате повышения внутричерепного давления больные отмечают головную боль, тошноту, рвоту. Иногда можно выявить менингеальные сим птомы, застойные диски зрительных нервов при исследовании глазного дна. Многие неврологические симптомы зависят от локализации туберкулемы. На обычной рентгенограмме чере па туберкулема может быть выявлена при отложении в ней солей кальция.

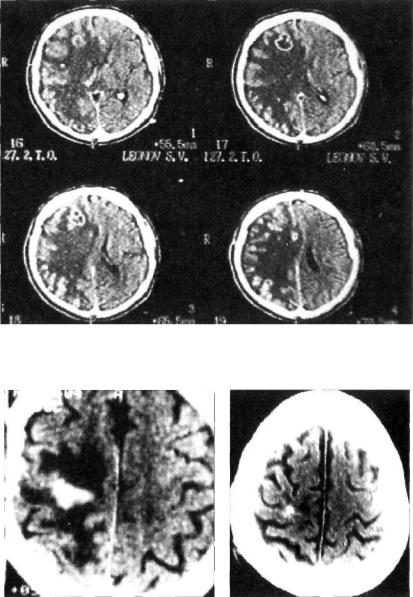

Основными методами визуализации туберкулемы мозга яв ляются КТ и МРТ (рис. 20.1, 20.2).

Лечение туберкулемы мозга состоит в ее хирургическом удалении на фоне противотуберкулезной химиотерапии.

365

Рис. 20.1. Туберкулемы головного мозга с выраженным перифокальным отеком в правой гемисфере. КТ.

а |

б |

Рис. 20.2. Конгломератная туберкулема с перифокальным отеком в правом полушарии головного мозга.

а — КТ до лечения; б — КТ после завершения лечения и превращения тубер кулемы в кальцинат.

366

20.2.Туберкулез костей и суставов

Туберкулез костей и суставов — специфическое поражение любого участка скелета. Больные костно-суставным туберку лезом составляют до 3—5 % всех больных туберкулезом. Забо левают им в любом возрасте. У детей и подростков заболева ние отличается большей распространенностью и значитель ными нарушениями функций пораженного отдела скелета.

Примерно в половине случаев туберкулезный процесс ло кализуется в позвоночнике, реже — в тазобедренном и колен ном суставах, значительно реже — в локтевом и плечевом сус тавах, в костях стопы, кисти и других местах.

Патогенез и патологическая анатомия. Поражение туберку лезом костей и суставов развивается при гематогенном рас пространении МБТ на основе гиперчувствительности замед ленного типа. Оно может произойти в первичном периоде ту беркулезной инфекции или при поздней реактивации процес са в старых туберкулезных очагах. В развитии костно-сустав- ного туберкулеза выделяют 4 этапа.

Первый этап — это первичный остит или очаговый тубер кулез кости. В губчатом веществе тел позвонков или эпиметафизов длинных трубчатых костей формируются туберкулезные гранулемы. Их число увеличивается, и гранулемы сливаются между собой. Казеозно-некротические изменения приводят к некрозу костных балок, которые могут превращаться в секве стры. Вокруг крупных зон разрушения (костных каверн) фор мируется капсула, внутренний слой которой представлен спе цифической, а наружный — неспецифической грануляцион ной тканью.

Второй этап — начальное распространение туберкулезного процесса на другие отделы позвоночника или из эпифиза и метафиза на сустав. Результатом прогрессирования туберку лезного остита является туберкулезный артрит. В полости сус тава образуется серозно-фибринозный или гнойный экссудат. Суставной хрящ некротизируется и отторгается, оголяются суставные поверхности.

Третий этап — выраженный спондилит или артрит. Сустав ные поверхности постепенно разрушаются, возникают абсцес сы и наружные свищи. Переход воспаления на суставную сумку и ее некроз приводят к возникновению наружных сви щей и вторичному инфицированию сустава неспецифической флорой.

Четвертый этап — разрушение сустава, медленная облитера ция его полости и формирование анкилоза с утратой функции.

В регионарных и отдаленных лимфатических узлах при ко- стно-суставном туберкулезе нередко обнаруживают остаточ ные специфические изменения, а в суставах, миокарде, стенке сосудов часто выражены параспецифические реакции.

367

Клиническая картина. Костно-суставной туберкулез прояв ляется симптомами туберкулезной интоксикации и местным поражением костно-суставной системы. Степень выраженно сти туберкулезной интоксикации может быть самой различ ной в зависимости от активности и распространенности ту беркулезного процесса. Во многом она зависит от туберкулеза других органов, и в первую очередь — от туберкулеза легких. Интоксикация, как правило, более выражена у детей и часто отсутствует у взрослых. Общие проявления заболевания ха рактеризуются нарушением сна, аппетита, эпизодическими подъемами температуры тела, вегетативными расстройствами. Изменения гемограммы в виде нейтрофильного лейкоцитоза, увеличения СОЭ отмечаются при прогрессирующих формах и осложнении абсцессом, свищами.

Симптомы местного поражения различны в зависимости от его локализации и этапа развития туберкулезного воспаления. Больных беспокоят периодические боли в спине или в суста ве, усталость, напряжение мышц.

Основные клинические формы костно-суставного туберку леза: туберкулезный остит, туберкулез позвоночника и тубер кулез суставов.

При туберкулезе позвоночника наиболее частыми жалоба ми являются усталость и ночная боль в спине. Постепенно у больных развивается вынужденная осанка с ригидностью мышц спины. Боль усиливается при нагрузке. При поражении шейного отдела позвоночника боль иррадиирует в затылок и надлопаточную область, при поражении грудного отдела — в грудную клетку и живот, поясничного отдела — в нижние ко нечности. Определяется локальная болезненность при надав ливании на остистые отростки пораженных позвонков. Неко торые остистые отростки могут выступать. Со временем нару шается походка, возникает искривление позвоночника, на уровне пораженных позвонков резко ограничиваются или от сутствуют движения.

Одним из частых признаков туберкулеза позвоночника яв ляется образование абсцессов, которые имеют различную ло кализацию в зависимости от уровня поражения позвоночника

ианатомических особенностей процесса. Наиболее часто абс цессы локализуются в области шеи и затылка, в подвздошной области и на бедре, в ягодичной области. Особенностями таких абсцессов являются отсутствие признаков острого воспале ния — лихорадки, болезненности, покраснения и повышения температуры кожи («холодные абсцессы»). Абсцессы могут также локализоваться в грудной полости и эпидуральном пространст ве. Прорыв гноя из абсцессов приводит к образованию свищей

ивторичному инфицированию неспецифической флорой.

Тяжелыми осложнениями туберкулеза позвоночника явля ются спинномозговые расстройства с нарушением двигатель-

368

а |

б |

Рис. 20.3. Туберкулез позвоночника.

а — контактная деструкция тел CIV_V позвонков. Рентгенограмма в боковой проекции; б — контактная деструкция тел CIII_IV позвонков. МРТ.

ных функций (парезы, параличи нижних конечностей), рас стройством функций тазовых органов и развитием пролежней.

Из различных суставов туберкулез более часто поражает та зобедренный (20 %) и коленный (15 %). Клинические прояв ления заключаются в постепенно нарастающем болевом син дроме. Боль усиливается при осевой нагрузке на конечность, пальпации и движениях в суставе. При осмотре контуры сус тава бывают сглаженные, периартикулярные ткани отечны и уплотнены Типично повышение местной температуры кожи без ее гиперемии. Развиваются сгибательная контрактура ко нечности, гипотония и гипотрофия мышц. По мере вовлечения в процесс прилежащих костных и мягких тканей могут образовываться абсцессы и свищи.

При туберкулезе костей лица чаще поражается скуловая кость с распространением воспалительного процесса на по верхностные ткани. В верхней челюсти туберкулезное пораже ние локализуется непосредственно в кости или в пазухе, в альвеолярном или небном отростке. При поражении нижней челюсти туберкулез протекает в виде spina ventosa (утолщение кости, отек мягких тканей). Образующийся при этом абсцесс может вскрыться, оставляя долго функционирующие свищи. Очень редко туберкулезом поражается сустав нижней челю-

369

Рис. 20.4. Туберкулез позвоноч ника. Деструкция тела СIII по звонка со сдавлением спинного мозга. МРТ.

сти. Крайне редко встречает ся туберкулез зуба. В диагно стике большое значение име ет бактериологическое иссле дование.

На фоне специфической химиотерапии костно-сустав- ной туберкулез теряет свою активность и приобретает не активное течение. Однако при неблагоприятных обстоя тельствах он может вновь ак тивизироваться. В таких слу чаях течение костно-сустав- ного туберкулеза называют хроническим или торпидным.

У детей костные пораже ния могут быть также ослож-

Рис. 20.5. Туберкулез позвоночника. Контактная деструкция тел ТI-II позвонков. МРТ.

370

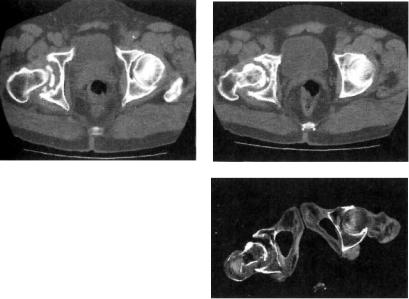

Рис. 20.6. Туберкулез правого та зобедренного сустава (туберку лезный коксит). КТ и трехмер ная реконструкция изображения.

пением вакцинации — поствакцинальные БЦЖ-оститы. Их причиной является диссеминация вакцинного штамма МБТ. Поражаются чаще кости нижних конечностей, реже плечевая кость, грудина и др. Клиническая картина поствакцинальных БЦЖ-оститов скудная и отличается несоответствием между обширной деструкцией кости и хорошим общим состоянием ребенка. Явные симптомы обычно появляются достаточно поздно, когда деструкция кости начинает нарушать функцию сустава. Диагноз в части случаев может быть верифицирован бактериологическим исследованием гноя с выделением вак цинного штамма БЦЖ, а также морфологическим исследова нием операционного материала.

Диагностика. Выявление больных костно-суставным тубер кулезом осуществляется врачами общей лечебной сети, кото рые должны уделять особое внимание больным из групп риска по заболеванию туберкулезом с жалобами на боли в спине и в конечностях, с длительно текущим артритом и остеомиелитом. Подозрительные зоны у таких больных необходимо исследовать лучевым методом, а весь доступный биологический мате риал — на кислотоустойчивые микобактерии. Однако следует учитывать, что вероятность выявления МБТ бактериоскопическим методом обычно малая. В случаях подозрения на тубер кулез больного направляют в специализированное учрежде ние — противотуберкулезный диспансер для углубленного об следования и верификации диагноза. При этом весьма велика

371

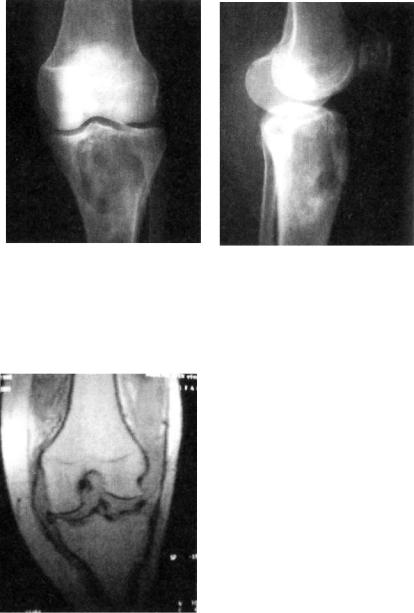

Рис. 20.7. Туберкулез большеберцовой кости. Очаги деструкции. Рентгенограммы в прямой и боковой проекциях.

роль лучевых методов, особенно КТ и МРТ. У больных тубер кулезным спондилитом обнаруживают остеопороз тел позвон ков, сужение или исчезновение межпозвонковых щелей, раз

|

|

|

|

рушение и уплощение тел по |

|||||||

|

|

|

|

звонков, |

|

полости |

|

распада, |

|||

|

|

|

|

сдавление |

спинного |

мозга |

|||||

|

|

|

|

(рис. 20.3—20.5). Иногда вы |

|||||||

|

|

|

|

являют тени натечных абсцес |

|||||||

|

|

|

|

сов. |

В |

пораженном |

суставе |

||||

|

|

|

|

выявляют остеопороз |

костей, |

||||||

|

|

|

|

сужение суставной щели, ин |

|||||||

|

|

|

|

фильтрацию суставной сумки, |

|||||||

|

|

|

|

деструкцию |

суставных |

по |

|||||

|

|

|

|

верхностей |

и суставных |

кон |

|||||

|

|

|

|

цов костей (рис. 20.6—20.8). |

|||||||

|

|

|

|

Дополнительным |

|

|

методом |

||||

|

|

|

|

при поражении крупных сус |

|||||||

|

|

|

|

тавов может быть артроско- |

|||||||

|

|

|

|

пия. Диагноз всегда стараются |

|||||||

|

|

|

|

верифицировать |

с |

помощью |

|||||

|

|

|

|

бактериологического, цитоло |

|||||||

|

|

|

|

гического |

и |

гистологического |

|||||

Рис. 20.8. |

Туберкулез |

коленного |

исследований |

содержимого |

|||||||

сустава. |

Деструкция |

суставной |

абсцесса, свища, полости сус |

||||||||

поверхности |

большеберцовой |

тава, |

пунктатов |

и |

биоптатов |

||||||

кости. МРТ. |

|

|

пораженных тканей. |

|

|

|

|||||

372