- •Оглавление

- •Предисловие

- •Глава 1. Исторический очерк

- •Глава 2. Возбудитель туберкулеза

- •Глава 3. Патогенез и патологическая анатомия туберкулеза

- •3.2 Клинически выраженный туберкулез

- •3.3 Морфология локальных изменений

- •Глава 4. Эпидемиология туберкулеза

- •Глава 5. Анатомо-физиологические сведения об органах дыхания

- •5.1 Гортань

- •5.2 Грудная стенка

- •5.3 Плевра

- •5.4 Легкие и бронхи

- •5.5 Легочные и бронхиальные артерии

- •5.6 Лимфатическая система легких

- •Глава 6. Методы обследования больных туберкулезом

- •6.1 основные симптомы

- •6.2 Расспрос, физикальные методы

- •6.3 Туберкулинодиагностика

- •6.4 Микробиологические исследования

- •6.5 Методы лучевой диагностики

- •6.6 Эндоскопия

- •6.8 Биопсия плевры, легких и лимфатических узлов

- •6.9 Исследование крови и мочи

- •6.10 Оценка функций дыхания и кровообращения

- •Глава 7. Классификация туберкулеза

- •Глава 8. Первичный туберкулез

- •Глава 9. Диссеминированный туберкулез легких

- •Глава 10. Очаговый туберкулез легких

- •Глава 11. Инфильтративный туберкулез легких

- •Глава 12. Казеозная пневмония

- •Глава 13. Туберкулема легких

- •Глава 14. Кавернозный и фиброзно-кавернозный туберкулез легких

- •Глава 15. Цирротический туберкулез легких

- •Глава 16. Туберкулезный плеврит

- •Глава 17. Туберкулез гортани, трахеи и бронхов

- •Глава 18. Туберкулез легких в сочетании с другими заболеваниями

- •18.1 Туберкулез у ВИЧ-инфицированных и больных синдромом приобретенного иммунодефицита

- •18.2 Туберкулез легких и пневмокониозы

- •18.3 Туберкулез и хронические неспецифические болезни органов дыхания

- •18.4 Туберкулез и сахарный диабет

- •18.6 Туберкулез и алкоголизм

- •18.7 Туберкулез и психические заболевания

- •18.8 Туберкулез и рак

- •Глава 19. Туберкулез и материнство

- •20.1 Туберкулез центральной нервной системы

- •20.3 Туберкулез почек и мочевыводящих путей

- •20.4 Туберкулез мужских половых органов

- •20.5 Туберкулез женских половых органов

- •20.6 Туберкулез периферических лимфатических узлов

- •20.7 Туберкулез брыжеечных лимфатических узлов

- •20.9 Туберкулез кишечника

- •20.10 Туберкулез глаз

- •20.11 Туберкулез кожи

- •Глава 21. Профилактика туберкулеза

- •21.1 Социальная профилактика

- •21.2 Санитарная профилактика

- •21.3 Специфическая профилактика туберкулеза

- •Глава 22. Выявление больных туберкулезом и верификация диагноза

- •22.1 Раннее, своевременное и позднее выявление больных туберкулезом

- •22.2 Организация выявления больных туберкулезом

- •22.3 Обследование на туберкулез и верификация диагноза

- •Глава 23. Лечение больных туберкулезом

- •23.1 Химиотерапия

- •23.1.1 Противотуберкулезные химиопрепараты

- •23.1.3 Профилактика и устранение побочных реакций

- •23.2 Хирургическое лечение туберкулеза легких

- •23.3 Искусственный пневмоторакс и пневмоперитонеум

- •23.4 Патогенетическая и симптоматическая терапия

- •Глава 24. Неотложные состояния при туберкулезе легких

- •24.1 Легочное кровотечение

- •24.2 Спонтанный пневмоторакс

- •24.3 Острое легочное сердце

- •Глава 25. Организация противотуберкулезной работы в России

- •25.1 Роль общей лечебно-профилактической сети

- •25.2 Специализированная противотуберкулезная служба

- •25.3 Государственный санитарно-эпидемиологический надзор

- •25.4 Международное сотрудничество

- •Декларация VII российского съезда фтизиатров 5 июня 2003 г., Москва

Глава 16

ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ПЛЕВРИТ

Туберкулезный плеврит — это острое, подострое, хрониче ское или рецидивирующее туберкулезное воспаление плевры, которое может возникнуть как осложнение при любой форме туберкулеза. Наиболее часто плеврит наблюдается при тубер кулезе легких. Изредка плеврит может протекать и как само стоятельная клиническая форма, т. е. без явно определяемого туберкулезного поражения других органов, и быть первым клиническим проявлением туберкулезной инфекции в орга низме.

В России туберкулезная этиология отмечается почти у по ловины всех больных экссудативным плевритом.

У впервые выявленных больных туберкулезом органов ды хания туберкулезный плеврит диагностируют в 3—6 % случа ев — чаще у детей, подростков, лиц молодого возраста. В структуре причин смерти от туберкулеза плеврит составляет около 1—2 %, причем в основном это хронический гнойный плеврит.

Патогенез и патологическая анатомия. Из разных форм ту беркулеза плеврит чаще осложняет туберкулез внутригрудных лимфатических узлов, первичный комплекс, диссеминирован ный туберкулез. В патогенезе плеврита большое значение придают предварительной специфической сенсибилизации плевры как важному условию развития воспаления под воз действием МБТ. Существенную роль в патогенезе туберкулез ного плеврита играет тесная анатомическая и функциональ ная взаимосвязь лимфатической системы легких и плевры.

Туберкулезный плеврит может быть аллергическим (параспецифическим), перифокальным и в виде туберкулеза плевры.

В зависимости от характера плеврального содержимого ту беркулезный плеврит может быть сухим {фибринозным) и экссудативным. Гнойный экссудативный плеврит называют

туберкулезной эмпиемой плевры.

Аллергический плеврит возникает в результате гиперергической экссудативной реакции плевральных листков на туберку лезную инфекцию. Он наблюдается преимущественно при первичном туберкулезе, для которого характерна высокая сен сибилизация многих тканей, в том числе серозных оболочек. 3 плевральной полости образуется обильный серозный или

319

серозно-фибринозный экссудат с наложениями фибрина на плевре. Клеточный состав экссудата лимфоцитарный или эозинофильный. Специфические туберкулезные изменения не выявляются или на листках плевры определяются единичные туберкулезные бугорки.

Перифокалъный плеврит развивается в случаях контактного поражения плевральных листков из субплеврально располо женных источников туберкулезного воспаления в легком и наблюдается у больных первичным комплексом, диссемини рованным, очаговым, инфильтративным, кавернозным тубер кулезом. Вначале поражение плевры бывает локальным с вы падением фибрина, но затем присоединяется серозный или серозно-фибринозный экссудат.

Туберкулез плевры возникает разными путями — лимфогенным, гематогенным и контактным. Он может быть единствен ным проявлением туберкулеза или сочетаться с его другими формами.

При лимфогенном или гематогенном инфицировании на плевральных листках возникают множественные бугорковые высыпания, а в плевральной полости образуется серозно-фиб ринозный экссудат. В случаях прогрессирования процесса и распада туберкулезных гранулем выпот становится геморраги ческим. При инволюции процесса выпот рассасывается, плев ральные листки утолщаются, полость плевры частично или полностью облитерируется.

Контактный путь развития туберкулеза плевры наблюдает ся при субплевральной локализации туберкулезного воспале ния в легком, которое, как правило, распространяется на плевральные листки. У большинства больных поражение плевры ограничивается местной воспалительной реакцией. На висцеральной плевре появляются бугорковые высыпания, фибринозные наложения, грануляционная ткань, в плевраль ной полости возможен небольшой выпот. При организации фибрина и грануляций образуются сращения между листками висцеральной и париетальной плевры. Реже контактное ту беркулезное поражение плевры сопровождается большим ко личеством серозного или серозно-фибринозного экссудата с преимущественно лимфоцитарным составом. Рассасывание экссудата завершается формированием фиброзных наложений на плевре, особенно выраженных в плевральных синусах.

Другой вариант контактного пути развития туберкулеза плевры заключается в прямом поступлении инфекции в плев ральную полость из пораженного легкого. Оно происходит в случаях распада субплеврально расположенных казеозных масс или перфорации легочной каверны в плевральную по лость. Через образовавшееся отверстие в полость плевры про никают казеозные массы, содержимое каверны и нередко воз дух. Плевральная полость инфицируется МБТ, легкое частич-

320

но или полностью спадается и развивается острая туберкулез ная эмпиема. Одновременное наличие в плевральной полости гноя и воздуха называют пиопневмотораксом.

При сохраняющемся сообщении каверны с плевральной полостью формируется хроническая туберкулезная эмпиема с бронхоплевральным свищом. Листки париетальной и висце ральной плевры при хронической туберкулезной эмпиеме рез ко утолщены, гиалинизированы, кальцинированы. Их поверх ность покрыта казеозно-некротическими и фибринозно-гной- ными массами. К туберкулезной инфекции обычно присоеди няется неспецифическая гнойная флора.

У больных хронической туберкулезной эмпиемой нередко развивается амилоидоз внутренних органов.

Излечение туберкулезной эмпиемы плевры заканчивается образованием обширных плевральных наложений (шварт), об литерацией плевральной полости и фиброзными изменения ми в легком и грудной стенке.

Клиническая картина. Симптомы туберкулезного плеврита многообразны. Они тесно связаны с особенностями течения и распространенности туберкулезного воспаления как в плев ральной полости, так и в легких. У некоторых больных одно временно с плевритом отмечаются и другие проявления ту беркулеза, особенно первичного (параспецифические реак ции, специфическое поражение бронхов).

Аллергический плеврит начинается остро. Больные жалуют ся на боль в груди, одышку, повышение температуры тела. В анализах крови типичны эозинофилия и увеличение СОЭ. Экссудат бывает серозным с большим числом лимфоцитов, МБТ обнаружить не удается. При видеоторакоскопии может быть выявлена гиперемия плевральных листков. Противоту беркулезная химиотерапия в комбинации с противовоспали тельными и десенсибилизирующими средствами обычно при водит к улучшению состояния и выздоровлению без грубых остаточных изменений в плевральной полости.

Перифокальный плеврит начинается исподволь или подостро с появления боли в груди, сухого кашля, непостоянной субфебрильной температуры тела, небольшой слабости. Боль ные часто указывают на переохлаждение и грипп как факто ры, провоцирующие заболевание. Боль в боку усиливается при кашле, наклоне в противоположную сторону. Иногда боль иррадиирует в плечо, спину, живот и особенно выражена при нижнепереднем плеврите, так как здесь дыхательная экс курсия легких более значительна. Характерными признаками являются ограничение подвижности грудной клетки при ды хании на стороне поражения и шум трения плевры. Он сохра няется несколько дней, а затем под влиянием лечения и даже без лечения исчезает. Чувствительность к туберкулину при су хом туберкулезном плеврите высокая, особенно у детей. При

321

перкуссии, если нет большого поражения легкого, изменения не выявляются. На рентгенограммах обнаруживают локальные туберкулезные поражения легких, уплотнение плевры и плев ральные сращения в виде малоинтенсивных участков затемне ния. Лишь на КТ более отчетливо определяется воспалитель ное и фиброзное уплотнение плевральных листков.

По мере накопления в полости плевры экссудата боль по степенно ослабевает, шум трения плевры исчезает и появля ются типичные физикальные, эхографические и рентгеноло гические признаки экссудативного плеврита. Экссудат бывает серозным с преобладанием лимфоцитов и высоким содержа нием лизоцима. МБТ в экссудате отсутствуют. При видеото ракоскопии отмечают изменения висцеральной плевры над пораженной зоной легкого — гиперемию, утолщение, пленки фибрина. Течение перифокального плеврита обычно длитель ное, часто рецидивирующее.

Туберкулез плевры с экссудативным плевритом может про являться клинической картиной разной степени тяжести. У большинства больных в течение 2—3 нед наблюдаются сим птомы интоксикации. Затем повышается температура тела до фебрильных цифр, появляется и постепенно нарастает одыш ка, возникает постоянная давящая боль в боку. В раннем пе риоде воспалительного процесса, до расслоения плевральных листков экссудатом, слышен шум трения плевры. Он может сопровождаться мелкопузырчатыми влажными и сухими хри пами. По мере накопления жидкости при экссудативном плеврите и эмпиеме плевры развивается классическая карти на. Грудная стенка на стороне плеврита отстает при дыхании. В случаях большого плеврального выпота сглаживаются меж реберные промежутки. Характерными физикальными симпто мами являются укороченный или тупой легочный перкутор ный звук, ослабление или отсутствие голосового дрожания и дыхательных шумов. В периоде рассасывания экссудата, когда плевральные листки начинают соприкасаться между собой, вновь часто определяется шум трения плевры.

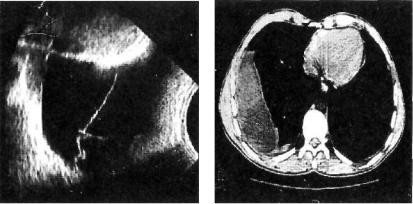

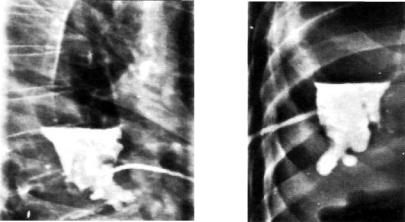

Очень информативно при экссудативном плеврите рентге нологическое и ультразвуковое исследование. По мере накоп ления экссудата исчезает прозрачность в области ребернодиафрагмального синуса и тень жидкости выявляется над диа фрагмой (рис. 16.1). При увеличении объема жидкости в вер тикальном положении больного обнаруживают типичную для свободного экссудата картину затемнения нижних отделов ле гочного поля с параболической верхней границей, идущей сверху снаружи — вниз и внутрь. Тень экссудата бывает ин тенсивной и однородной. При значительном объеме жидкости органы средостения смещаются в противоположную сторону (рис. 16.2). Свободный плевральный выпот хорошо определя ется при ультразвуковом исследовании (УЗИ) и на КТ — жид-

322

Рис. 16.1. Туберкулезный экссудативный плеврит справа. Рентгено грамма легких в прямой проекции.

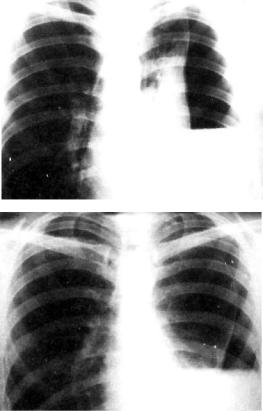

кость располагается в заднем отделе грудной полости и имеет типичный вид полуовала (рис. 16.3). При наличии в плевраль ной полости воздуха, который может проникнуть в нее через бронхоплевральный свищ или случайно во время плевральной пункции, верхняя граница жидкости остается в горизонталь ном положении вне зависимости от положения тела больного

(пневмоплеврит, пиопневмоторакс) (рис. 16.4). Во время рент геноскопии при движениях больного можно видеть колебания

Рис. 16.2. Туберкулезный экссудативный плеврит слева. Смещение органов средостения в правую сторону.

323

а |

б |

Рис. 16.3. Туберкулезный экссудативный плеврит справа. а — эхограмма; б — КТ.

жидкости. Степень спадения легкого и сращения между вис церальной и париетальной плеврой четко определяются на КТ (рис. 16.5).

При отграничении одного или нескольких скоплений жид кости плевральными сращениями образуется осумкованный плеврит — верхушечный, паракостальный, парамедиастинальный, наддиафрагмальный, междолевой. В таких случаях фор ма тени при смене положения тела не изменяется. Больные с осумкованным плевритом, как правило, уже раньше лечились по поводу туберкулеза, а в легких и плевральной полости у них есть остаточные посттуберкулезные изменения.

Состояние больных бывает наиболее тяжелым при эмпиеме плевры. Характерны высокая температура тела, одышка, ноч ные поты, резкая слабость, похудание. Если экссудат не будет удален из плевральной полости, он может заполнить весь ге моторакс и вызвать смещение и сдавление органов средосте ния с легочно-сердечной недостаточностью. В таких случаях возникают показания к срочному удалению жидкости из по лости плевры.

Типичными осложнениями туберкулезной эмпиемы плев ры являются прорыв гнойного экссудата в бронх или через межреберный промежуток.

В случае прорыва плеврального содержимого в бронх боль ной выделяет гной с кашлем, иногда в большом количестве. Всегда возникает опасность аспирационной пневмонии. В дальнейшем может сформироваться плевробронхиальный свищ. При наличии такого свища больной продолжает откаш-

324

Рис. 16.4. Туберкулезный пневмоплеврит слева (варианты). Рентгено граммы легких в прямой проекции.

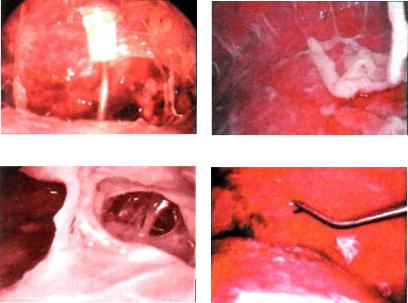

ливать плевральное содержимое и ощущает во рту вкус лекар ственных препаратов, вводимых в плевральную полость. Для подтверждения наличия свища весьма информативна проба с краской: после введения в плевральную полость во время пункции 3—5 мл раствора метиленового синего окрашивается мокрота. Если свищ значительного диаметра, при аускультации может выслушиваться амфорическое дыхание, а при бронхоскопии видно поступление в один из бронхов плев рального содержимого (при пневмоплеврите — с пузырьками воздуха). При рентгенологическом исследовании в вертикаль ном положении больного обнаруживают спадение легкого и горизонтальный уровень жидкости в полости плевры. Отвер стие свища со стороны плевральной полости может быть об наружено при видеоторакоскопии (рис. 16.6).

325

Рис. 16.5. Туберкулезный пневмоплеврит слева. КТ.

При прорыве гноя через межреберный промежуток он мо жет собраться под поверхностным слоем мышц грудной стен ки или в подкожной клетчатке («empyema necessitasis») или прорваться через кожу наружу с формированием плевроторакального (плеврокожного) свища (рис. 16.7). Иногда последо вательно возникают два свища — плевробронхиальный и плевроторакальный.

Изменения показателей гемограммы при плевритах соответ ствуют выраженности воспаления плевры. До рассасывания экссудата у больных туберкулезным плевритом постоянно от мечают увеличение СОЭ — от 50—60 мм/ч в остром периоде и до 10—20 мм/ч при рассасывании. На ранней стадии серозно го или серозно-фибринозного плеврита наблюдают умерен ный лейкоцитоз, увеличение числа палочкоядерных нейтро-

Рис. 16.6. Туберкулезная эмпиема плевры с плевробронхиальным свищом. Видеоторакоскопическая картина.

филов, эозинопению и лимфопению, при геморрагиче ском плеврите и эмпиеме плевры — выраженный лей коцитоз.

В случаях быстрого нако пления и многократного удаления экссудата у боль ных развивается гипопротеинемия, нарушаются другие виды обмена.

Диагностика. Больные плевритом обычно сами об ращаются к врачу с доста точно выраженными жало бами. Весьма характерны объективные изменения, вы-

326

Рис. 16.7. Туберкулезная эмпиема плевры справа с плевроторакальным свищом. Через свищ в полость эмпиемы для ее контрастирова ния введен катетер. Плеврограммы в боковой и прямой проекции.

являемые осмотром грудной клетки, перкуссией, аускультацией и определением голосового дрожания. В клинической ди агностике сухого туберкулезного плеврита важными момента ми являются анамнез, позволяющий заподозрить у больного туберкулез, шум трения плевры при аускультации. При экссудативном плеврите обнаружение значительного количества жидкости в плевральной полости физикальными методами и анатомическая детализация рентгенологическим и ультразву ковым методами не вызывают затруднений. Значительно сложнее решить вопрос об этиологии плеврита. Ошибки в ди агнозе этиологии плеврита и длительные сроки распознавания туберкулеза наблюдаются в 30—35 % случаев.

Гиперергическая реакция на туберкулин имеет значение в диагностике туберкулезного плеврита у детей с первичным ту беркулезом. При этом часто имеются и другие проявления высокой сенсибилизации к МБТ: узловатая эритема, фликтенулезный кератоконъюнктивит. У взрослых плеврит туберку лезной этиологии также протекает на фоне высокой чувстви тельности к туберкулину. Исключение составляют больные с туберкулезной эмпиемой, у которых реакция на туберкулин бывает слабоположительной или отрицательной.

Верификация диагноза туберкулеза у больных плевритом основывается на обнаружении МБТ в мокроте при туберкуле зе легких или МБТ в плевральном экссудате при его наличии, поэтому до начала лечения противотуберкулезными препара тами важное диагностическое значение имеет плевральная пункция с аспирацией содержимого (рис. 16.8). Однако куль-

327

|

туру |

микобактерий |

удается |

|||||||

|

получить только у 5—15 % |

|||||||||

|

больных, |

и |

отсутствие |

возбу |

||||||

|

дителя |

не |

исключает |

тубер |

||||||

|

кулез. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

После |

удаления |

плевраль |

|||||||

|

ной |

жидкости |

на |

обычной |

||||||

|

рентгенограмме |

иногда |

появ |

|||||||

|

ляются |

признаки туберкулеза |

||||||||

|

легких. Значительно большие |

|||||||||

|

возможности для оценки со |

|||||||||

|

стояния легкого имеются при |

|||||||||

|

КТ, |

которая |

позволяет |

оце |

||||||

|

нить |

состояние |

легкого |

при |

||||||

|

наличии |

жидкости |

и |

плев |

||||||

|

ральных наложений. |

|

|

|

||||||

|

Исследование |

|

плевраль |

|||||||

|

ной |

жидкости |

является |

важ |

||||||

|

ным |

|

методом |

диагностики |

||||||

|

этиологии |

плеврита. |

Плев |

|||||||

|

ральную |

жидкость |

считают |

|||||||

Рис. 16.8. Пункция плевральной |

экссудатом |

при |

относитель |

|||||||

ной плотности 1015 и выше и |

||||||||||

полости при скоплении жидко |

содержании |

белка |

30 |

г/л и |

||||||

сти в реберно-диафрагмальном |

более. |

|

При |

туберкулезном |

||||||

синусе. Схематический рисунок. |

плеврите |

экссудат бывает се |

||||||||

|

||||||||||

|

розным, |

серозно-фибриноз- |

||||||||

ным, серозно-геморрагическим, фибринозным, серозно-гной- ным, гнойно-геморрагическим, гнойным, холестериновым. Типичен серозный экссудат с преобладанием в клеточном со ставе лимфоцитов, эозинофилов (до 10 %), а также мезотелиальных клеток. Характерно низкое содержание глюкозы — ме нее 3,33 ммоль/л. При плеврите другой этиологии содержание глюкозы в экссудате обычно равно таковому в сыворотке кро ви. При туберкулезной эмпиеме глюкоза в плевральном со держимом отсутствует.

Под влиянием лечения и особенно плевральных пункций с удалением экссудата и введением лекарственных препаратов вид экссудата и его цитологическая характеристика могут бы стро изменяться.

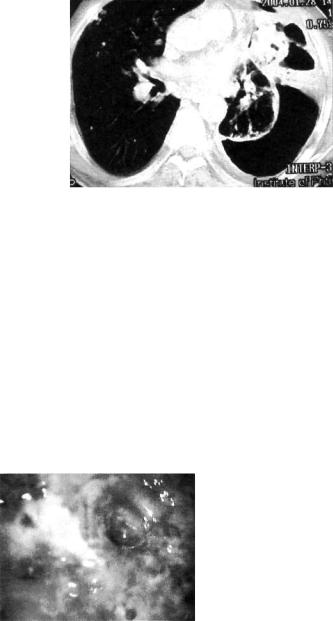

При удовлетворительном общем состоянии больного и от рицательном результате бактериологического исследования плевральной жидкости для верификации диагноза туберкулез ного плеврита через 2—3 мес от начала заболевания целесооб разна видеоторакоскопическая биопсия (рис. 16.9). При тубер кулезном плеврите в плевральной полости обнаруживают пленки фибрина, бугорки и грануляции, иногда казеозно-нек- ротические массы. Биопсию производят из нескольких мест.

328

а |

б |

в |

г |

Рис. 16.9. Видеоторакоскопические картины при туберкулезном плев рите.

а—в — фибринозные наложения на плевре и плевральные сращения, г — био псия бугоркового образования на париетальной плевре.

Обнаружение МБТ или элементов туберкулезной гранулемы в биоптате позволяет верифицировать диагноз туберкулеза. Ди агностические манипуляции в процессе видеоторакоскопии дополняют санацией плевральной полости и дренируют ее в течение 1—3 дней. В отдельных случаях производят открытую биопсию плевры и легкого. Эти методы позволяют получить диагностический материал не только для бактериологическо го, но и морфологического (гистологического) исследования. Морфологическое исследование часто является единственным методом точного диагноза при ряде заболеваний с накоплени ем жидкости в полости плевры.

Дифференциальная диагностика. При сухом (фибринозном) туберкулезном плеврите болевой синдром бывает причиной ошибочного диагноза межреберной невралгии, стенокардии, ин фаркта миокарда. На поражение плевры указывает выявление характерного симптома сухого плеврита — шума трения плевры.

Экссудативный плеврит может сопровождать системные за болевания соединительной ткани, панкреатит, поддиафрагмаль-

329

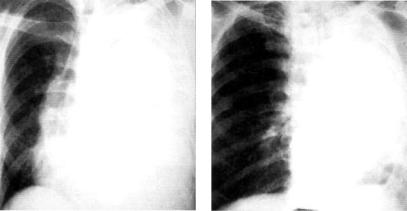

а |

б |

Рис. 16.10. Дифференциальная диагностика экссудативного плеврита и ателектаза легкого.

а — экссудативный плеврит слева; б — ателектаз левого легкого. Рентгено граммы легких в прямой проекции.

ный абсцесс, эхинококкоз. В поздние сроки после инфаркта миокарда известны наблюдения одностороннего и двусторон него плеврального выпота с цитограммой эозинофильного со става (синдром Дресслера). При сердечной недостаточности не редко бывает двусторонний выпот в плевральную полость — гидроторакс. Во всех этих ситуациях важно полноценно об следовать больного и диагностировать основное заболевание.

В срочных ситуациях при анализе рентгенологической кар тины необходимо четко дифференцировать большое скопле ние жидкости в полости плевры с ателектазом легкого. При этом важно оценить положение средостения: жидкость в плевральной полости смещает тень средостения в противопо ложную сторону, а в случаях ателектаза средостение смещено в сторону безвоздушного легкого (рис. 16.10).

Клинико-рентгенологическая картина туберкулезного экс судативного плеврита во многом сходна с плевритом при пнев монии. Плеврит с небольшим серозным выпотом может воз никать одновременно с воспалением легких (парапневмонический плеврит) или более поздно при прогрессировании пнев монии (метапневмонический плеврит). При дифференциаль ной диагностике неспецифического и туберкулезного плеври та следует учитывать характер поражения легочной ткани, а также преимущественно нейтрофильный или лимфоцитарный состав цитограммы экссудата.

Опухолевые плевриты в большинстве случаев возникают в

330

Т а б л и ц а 16.1. Прямые и косвенные признаки туберкулезного плев

рита

Прямые признаки |

Косвенные признаки |

|

|

МБТ в экссудате, мокроте |

Анамнестические данные о пере |

|

несенном туберкулезе или кон |

|

такте с больным туберкулезом |

|

|

Активные туберкулезные измене |

Гиперергическая чувствитель |

ния в легком при рентгенологи |

ность к туберкулину или «вираж» |

ческом исследовании |

|

|

|

Активные туберкулезные измене |

Остаточные посттуберкулезные |

ния в бронхах при фибробронхо- |

изменения в легких на рентгено |

скопии или в полости плевры |

граммах |

при видеоторакоскопии |

|

Туберкулезные гранулемы при |

Высокий титр антител к МБТ в |

гистологическом исследовании |

экссудате |

биоптата плевры |

|

|

|

Положительная ПЦР со специ |

Отсутствие положительного эф |

фичным для МБТ праймером при |

фекта при лечении антибиотика |

исследовании экссудата |

ми широкого спектра действия |

|

|

сложных диагностических ситуациях следует прибегать к наи более эффективному методу верификации этиологии экссудативного плеврита — видеоторакоскопии с биопсией плевры.

Прямые и косвенные признаки, свидетельствующие о ту беркулезной этиологии плеврита, приведены в табл. 16.1.

Лечение. Основным методом лечения всех видов туберку лезного плеврита является стандартная противотуберкулезная химиотерапия. В зависимости от особенностей больного и ха рактера туберкулезного процесса лечебную тактику необходи мо индивидуализировать. При значительном скоплении экс судата в плевральной полости, которое вызывает чувство тя жести в груди, боли, одышку, тахикардию, необходима плев ральная пункция с постепенным удалением возможно боль шего объема жидкости. В случаях острой туберкулезной эм пиемы плевральную полость на фоне химиотерапии дрениру ют одним или двумя дренажами и промывают растворами ан тисептических и противотуберкулезных препаратов (рис. 16.12). Для лечения хронической туберкулезной эмпиемы не обходимы оперативные вмешательства.