- •Оглавление

- •Предисловие

- •Глава 1. Исторический очерк

- •Глава 2. Возбудитель туберкулеза

- •Глава 3. Патогенез и патологическая анатомия туберкулеза

- •3.2 Клинически выраженный туберкулез

- •3.3 Морфология локальных изменений

- •Глава 4. Эпидемиология туберкулеза

- •Глава 5. Анатомо-физиологические сведения об органах дыхания

- •5.1 Гортань

- •5.2 Грудная стенка

- •5.3 Плевра

- •5.4 Легкие и бронхи

- •5.5 Легочные и бронхиальные артерии

- •5.6 Лимфатическая система легких

- •Глава 6. Методы обследования больных туберкулезом

- •6.1 основные симптомы

- •6.2 Расспрос, физикальные методы

- •6.3 Туберкулинодиагностика

- •6.4 Микробиологические исследования

- •6.5 Методы лучевой диагностики

- •6.6 Эндоскопия

- •6.8 Биопсия плевры, легких и лимфатических узлов

- •6.9 Исследование крови и мочи

- •6.10 Оценка функций дыхания и кровообращения

- •Глава 7. Классификация туберкулеза

- •Глава 8. Первичный туберкулез

- •Глава 9. Диссеминированный туберкулез легких

- •Глава 10. Очаговый туберкулез легких

- •Глава 11. Инфильтративный туберкулез легких

- •Глава 12. Казеозная пневмония

- •Глава 13. Туберкулема легких

- •Глава 14. Кавернозный и фиброзно-кавернозный туберкулез легких

- •Глава 15. Цирротический туберкулез легких

- •Глава 16. Туберкулезный плеврит

- •Глава 17. Туберкулез гортани, трахеи и бронхов

- •Глава 18. Туберкулез легких в сочетании с другими заболеваниями

- •18.1 Туберкулез у ВИЧ-инфицированных и больных синдромом приобретенного иммунодефицита

- •18.2 Туберкулез легких и пневмокониозы

- •18.3 Туберкулез и хронические неспецифические болезни органов дыхания

- •18.4 Туберкулез и сахарный диабет

- •18.6 Туберкулез и алкоголизм

- •18.7 Туберкулез и психические заболевания

- •18.8 Туберкулез и рак

- •Глава 19. Туберкулез и материнство

- •20.1 Туберкулез центральной нервной системы

- •20.3 Туберкулез почек и мочевыводящих путей

- •20.4 Туберкулез мужских половых органов

- •20.5 Туберкулез женских половых органов

- •20.6 Туберкулез периферических лимфатических узлов

- •20.7 Туберкулез брыжеечных лимфатических узлов

- •20.9 Туберкулез кишечника

- •20.10 Туберкулез глаз

- •20.11 Туберкулез кожи

- •Глава 21. Профилактика туберкулеза

- •21.1 Социальная профилактика

- •21.2 Санитарная профилактика

- •21.3 Специфическая профилактика туберкулеза

- •Глава 22. Выявление больных туберкулезом и верификация диагноза

- •22.1 Раннее, своевременное и позднее выявление больных туберкулезом

- •22.2 Организация выявления больных туберкулезом

- •22.3 Обследование на туберкулез и верификация диагноза

- •Глава 23. Лечение больных туберкулезом

- •23.1 Химиотерапия

- •23.1.1 Противотуберкулезные химиопрепараты

- •23.1.3 Профилактика и устранение побочных реакций

- •23.2 Хирургическое лечение туберкулеза легких

- •23.3 Искусственный пневмоторакс и пневмоперитонеум

- •23.4 Патогенетическая и симптоматическая терапия

- •Глава 24. Неотложные состояния при туберкулезе легких

- •24.1 Легочное кровотечение

- •24.2 Спонтанный пневмоторакс

- •24.3 Острое легочное сердце

- •Глава 25. Организация противотуберкулезной работы в России

- •25.1 Роль общей лечебно-профилактической сети

- •25.2 Специализированная противотуберкулезная служба

- •25.3 Государственный санитарно-эпидемиологический надзор

- •25.4 Международное сотрудничество

- •Декларация VII российского съезда фтизиатров 5 июня 2003 г., Москва

Глава 13

ТУБЕРКУЛЕМА ЛЕГКИХ

Туберкулема легких — клиническая форма туберкулеза, при которой в легочной ткани формируется инкапсулированное казеозно-некротическое объемное образование диаметром бо лее 12 мм.

Особенностью туберкулемы является наличие казеознонекротического фокуса, который может сохранять относи тельную стабильность, отграничиваясь от прилежащей ле гочной ткани двухслойной капсулой.

Изолированный характер туберкулезного поражения обу словливает малосимптомное, нередко инапперцептное, хрони ческое течение туберкулемы у многих больных. Обострение обычно возникает под воздействием неблагоприятных факто ров внешней и внутренней среды, которые уменьшают веро ятность отграничения специфического воспаления в легком.

Туберкулему обнаруживают у 2—6 % впервые выявленных больных туберкулезом органов дыхания. Диагностируют ее преимущественно у взрослых в возрасте 20—35 лет. У детей и лиц пожилого возраста туберкулему наблюдают относительно редко. Более половины больных выявляют при контрольных флюорографических обследованиях, так как у большинства из них явные клинические признаки заболевания отсутствуют.

Обнаруживают туберкулемы с одинаковой частотой как в левом, так и в правом легком. Локализуются они чаще в на ружных отделах и субплеврально. Выделяют мелкие (до 2 см в диаметре), средние (2—4 см) и крупные (более 4 см в диамет ре) туберкулемы, которые могут быть единичными или мно жественными.

Клиническое течение туберкулемы бывает прогрессирую щим, стационарным и регрессирующим.

Патогенез и патологическая анатомия. Туберкулема является формой вторичного туберкулеза. Чаще туберкулеме предшест вуют инфильтративная или очаговая форма туберкулеза. Лишь в отдельных случаях туберкулема образуется уже на этапе пер вичной туберкулезной инфекции при первичном туберкулез ном комплексе или при диссеминированном туберкулезе.

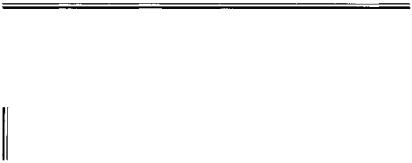

Патогенез туберкулемы представлен на схеме 13.1. Развитие туберкулемы происходит на фоне своеобразной

гиперергической реакции клеточных элементов легочной тка ни на высоковирулентные МБТ и повышенной активности

258

С х е ма 13.1. Патогенез туберкулемы

фибропластических процессов в зоне туберкулезного воспале ния. Полагают, что высокая активность фиброцитов, проду цирующих коллаген, в значительной степени обусловлена стимулирующим действием соматотропного гормона (СТГ), содержание которого у больных часто бывает повышенным.

259

|

Формированию |

туберкуле |

||||

|

мы |

в определенной степени |

||||

|

способствует |

не |

вполне адек |

|||

|

ватная терапия |

предшествую |

||||

|

щих |

форм |

туберкулеза, кото |

|||

|

рая приводит к более дли |

|||||

|

тельному сохранению популя |

|||||

|

ции МБТ в зоне поражения с |

|||||

|

появлением |

|

высоковирулент |

|||

|

ных мутантов. |

|

|

|||

|

Наиболее |

часто |

образова |

|||

|

ние |

туберкулемы |

связано с |

|||

|

неполноценным |

|

обратным |

|||

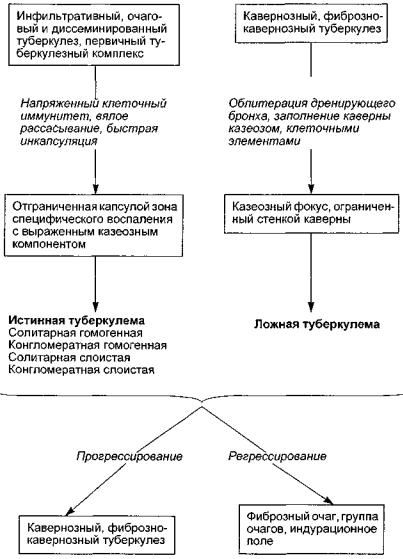

Рис. 13.1. Туберкулема легкого из |

развитием |

инфильтративного |

||||

туберкулеза, |

|

при |

котором |

|||

инфильтрата. Гистотопографиче- |

рассасывание |

и |

уменьшение |

|||

ский срез. |

размера инфильтрата сочета |

|||||

|

||||||

ются со значительным увели чением объема казеозно-некротических масс в его централь ных отделах. Такую динамику наблюдают при наличии в ин фильтрате высоковирулентных штаммов МБТ, а также при повышенной напряженности общего и локального клеточного иммунитета. В результате взаимодействия с вирулентными микобактериями многие макрофаги погибают. Однако общее число функционально активных макрофагов остается весьма значительным — их ряды непрерывно пополняются интенсив ной миграцией макрофагальных клеток в зону поражения. Погибшие макрофаги подвергаются действию ферментов и трансформируются в казеозно-некротические массы, а посту пающие из прилежащей ткани фагоциты поглощают микобак терии. Высокая активность фагоцитарной реакции препятст вует проникновению МБТ в легочную ткань, прилежащую к зоне поражения, и предупреждает прогрессирование процесса. Вокруг центрально расположенной зоны казеозного некроза формируется слой грануляций, а вдоль его наружных границ образуются коллагеновые волокна и начинает создаваться тонкий фиброзный слой. Инкапсуляция пораженного участка соответствует образованию туберкулемы (рис. 13.1).

Небольшой инфильтрат с выраженными казеозно-некроти- ческими изменениями в центре может сформироваться и при слиянии нескольких казеозных очагов. Такой инфильтрат так же довольно быстро подвергается инкапсуляции и трансфор мируется в туберкулему (рис. 13.2).

Капсула туберкулемы состоит из двух слоев. Внутренний слой, образованный туберкулезными грануляциями, окружает казеозное ядро туберкулемы. Наружный слой, представлен ный концентрически расположенными фиброзными волокна ми, отграничивает туберкулему от прилежащей малоизменен-

260

ной ткани легкого. В недавно

сформированной |

|

туберкуле |

|

|||||

ме оба слоя достаточно хоро |

|

|||||||

шо |

выражены. Со |

временем |

|

|||||

внутренний |

грануляционный |

|

||||||

слой |

становится |

более |

тон |

|

||||

ким, |

прерывистым, |

а иногда |

|

|||||

почти полностью исчезает. |

|

|||||||

|

Массивное казеозное ядро |

|

||||||

и |

тонкая |

(шириною |

1— |

|

||||

1,5 мм), |

хорошо |

сформиро |

Рис. 13.2. Туберкулема легкого из |

|||||

ванная |

фиброзная |

капсула — |

казеозных очагов. Гистотопогра- |

|||||

характерные |

морфологиче |

фический срез. |

||||||

ские признаки наиболее рас пространенного типа туберку

лемы — казеомы по М. М. Авербаху и Л. К. Богушу. Выделяют также другой тип туберкулем — инфилътративно-пневмониче- ский. Для него характерны чередование участков казеозного некроза с эпителиоидно-клеточными бугорками и слабое раз витие капсулы. Такие туберкулемы чаще формируются при медленной инволюции округлого инфильтрата (типа ин фильтрата Ассманна).

Туберкулемы, которые образуются из инфильтратов и оча гов, принято называть истинными.

При патоморфологическом исследовании в истинных ту беркулемах хорошо виден сохранившийся эластический кар кас легочной ткани. Он способствует фиксации казеозных масс и обеспечивает структурную стабильность казеозного фокуса. Обнаруживаются также измененные коллагеновые и аргирофильные волокна, иногда имеются кальцинаты.

С патоморфологических позиций выделяют несколько ви дов истинных туберкулем: солитарную (гомогенную и слои стую) и конгломератную (гомогенную и слоистую).

Солитарная гомогенная туберкулема представлена округлым казеозно-некротическим фокусом, окруженным двухслойной капсулой. Конгломератная гомогенная туберкулема состоит из нескольких мелких казеозных фокусов, объединенных единой двухслойной капсулой. Форма такой туберкулемы обычно не правильная.

Солитарная слоистая туберкулема состоит из казеозного ядра, окруженного концентрическими слоями фиброзированных коллагеновых волокон, которые чередуются со слоями казеозного некроза. Наружная капсула обычно образована тонким фиброзным слоем. Конгломератная слоистая туберку леза характеризуется аналогичным признаками — вокруг казе озного ядра, состоящего из нескольких казеозных мелких фо-

261

|

кусов, |

выявляются |

концен |

||

|

трически |

расположенные |

|||

|

фиброзные слои, разделенные |

||||

|

слоями |

казеозного |

некроза. |

||

|

Слоистое строение туберкуле |

||||

|

мы свидетельствует о волнооб |

||||

|

разном |

течении |

патологиче |

||

|

ского |

процесса. В |

период |

||

|

обострения |

возникает пери- |

|||

|

фокальная |

воспалительная |

|||

|

реакция, которая постепенно |

||||

|

затихает: экссудация |

прекра |

|||

|

щается, а появившиеся казе- |

||||

Рис. 13.3. Слоистая туберкулема. |

озные |

массы |

уплотняются. |

||

Вокруг |

образовавшейся казе- |

||||

Гистотопографический срез. |

озной прослойки постепенно |

||||

|

образуется |

тонкий |

фиброз |

||

ный слой. По числу концентрических фиброзных слоев в пе риферических отделах туберкулемы можно установить число

возникавших и |

благополучно завершившихся |

вспышек |

(рис. 13.3). |

|

|

Перифокальная |

инфильтрация — важный, но не |

единст |

венный признак прогрессирующего течения туберкулемы. Во многих прогрессирующих туберкулемах можно обнаружить участки деструкции. Их образование обусловлено расплавле нием казеозных масс под воздействием протеолитических ферментов лейкоцитов и последующей резорбцией расплав ленного казеоза фагоцитами. Такие процессы могут происхо дить лишь в периферических отделах туберкулемы, которые непосредственно прилежат к окружающей ее капсуле с сохра ненными кровеносными сосудами. Центральные отделы ту

беркулемы полностью лише |

|

|||||

ны кровеносных сосудов, по |

|

|||||

этому протеолитические |

фер |

|

||||

менты и фагоциты в эти отде |

|

|||||

лы не проникают. В результа |

|

|||||

те распад в туберкулеме имеет |

|

|||||

краевое |

расположение |

(рис. |

|

|||

13.4). При расплавлении кап |

|

|||||

сулы |

туберкулемы возникают |

|

||||

условия |

для |

сообщения |

по |

|

||

лости распада с бронхом, дре |

|

|||||

нирующим пораженную |

зону |

|

||||

легкого. В этом случае казеоз- |

|

|||||

ные |

массы |

отторгаются в |

|

|||

просвет бронха и размеры по |

Рис. 13.4. Краевой распад в ту |

|||||

лости |

распада увеличиваются. |

|||||

беркулеме. Гистотопографиче |

||||||

При развитии в стенке бронха |

ский срез. |

|||||

262

туберкулезных грануляций или обтурации его устья плотными казезно-некротическими массами их дальнейшая эвакуация затрудняется.

В легочной ткани, окружающей прогрессирующую тубер кулему, часто можно обнаружить свежие очаги бронхогенного и лимфогенного происхождения. На поверхности висцераль ной плевры, прилежащей к туберкулеме, нередко наблюдают ся единичные туберкулезные бугорки.

Различные неблагоприятные воздействия, подавляющие клеточный иммунитет и изменяющие гормональный фон в организме, могут привести к выраженному прогрессированию туберкулемы с развитием казеозной пневмонии или каверноз ного туберкулеза с последующей трансформацией в фиброз- но-кавернозный туберкулез легких.

Стационарное течение характеризуется отсутствием перифокальной инфильтрации и признаков распада в туберкулеме. В окружающей туберкулему ткани видны изменения, обуслов ленные пневмофиброзом, а также плотные, без явных призна ков активности очаги.

При последовательном регрессирующем течении туберкуле мы казеозные массы в результате обезвоживания со временем уплотняются и фрагментируются, размеры туберкулемы мед ленно уменьшается. Такая регрессирующая туберкулема по степенно пропитывается солями кальция. На ее месте может образоваться плотный фиброзный очаг или зона ограниченно го пневмофиброза. Иногда при регрессирующем течении ту беркулемы может произойти почти полное отторжение казеозных масс, после чего остается небольшая тонкостенная по лость, стенки которой являются бывшей капсулой туберкуле мы. В дальнейшем такая полость чаще закрывается рубцом. При инволюции туберкулемы в окружающей легочной ткани обычно выявляются немногочисленные фиброзные очаги, тя жи, образованные облитерированными мелкими сосудами и бронхами. Прилежащая висцеральная плевра часто неравно мерно утолщена, имеет характерное втяжение в виде пупка.

Своеобразным вариантом туберкулемы является заполнен ная каверна, которую называют ложной туберкулемой, или псевдотуберкулемой. Ее патогенез и морфологическая суть другие, чем у истинной туберкулемы.

Предшественниками псевдотуберкулемы являются кавер нозный или фиброзно-кавернозный туберкулез легких, при котором может произойти воспалительная или рубцовая обли терация бронха, дренирующего каверну. Блокированная каверна постепенно заполняется некротическими массами, лим фой и клеточными элементами и трансформируется в округ лое, отграниченное от окружающей ткани объемное образова ние. Фиброзный слой, окружающий такую ложную туберкуле-

263

му, обычно довольно широкий, а в казеозных массах отсутст вуют альвеолярные перегородки и другие структурные эле менты легочной ткани.

Клиническая картина. Признаки туберкулемы в большинст ве случаев выражены слабо и появляются лишь у больных с прогрессирующей туберкулемой. Они отмечают слабость, сни жение аппетита, похудание, иногда повышение температуры тела до 37,5—37,8 °С. Могут возникать боли в груди, связан ные с дыхательными движениями, а также кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты). В редких случаях появ ляется кровохарканье.

Результаты физикального исследования легких зависят от величины туберкулемы, ее локализации и фазы туберкулезно го процесса. Укорочение легочного звука можно обнаружить у больных с большой туберкулемой (более 4 см в диаметре), расположенной непосредственно у плевры. При прогресси рующей туберкулеме с наличием распада и перифокального воспаления можно выслушать немногочисленные и непосто янные влажные хрипы. В случаях возникновения дренажного эндобронхита появляются и сухие хрипы.

Диагностика. Постановка диагноза туберкулемы имеет оп ределенные трудности. Они обусловлены частым отсутствием анамнестических данных о перенесенном ранее туберкулезе, слабой выраженностью клинических проявлений и затрудне ниями при трактовке данных лабораторного, инструменталь ного и рентгенологического исследований.

Результаты туберкулинодиагностики у больных с туберкуле мой могут существенно различаться. Принято считать, что ре акция на туберкулин более выражена у впервые выявленных больных с прогрессирующей туберкулемой. Однако и при ста ционарном или регрессирующем течении туберкулемы можно обнаружить повышенную, а иногда и гиперергическую чувст вительность к туберкулину. При туберкулеме, сформировав шейся на фоне химиотерапии, туберкулиновые реакции чаще умеренные или слабоположительные.

Бактериологическое исследование мокроты у больных с ту беркулемой малоинформативно. Кашель и выделение мокро ты бывают редко, поэтому для получения диагностического материала прибегают к раздражающим ингаляциям. Бактериовыделение обычно скудное. Для обнаружения МБТ требуется использование наиболее чувствительных методов — люминес центной бактериоскопии и посева. У больных с туберкулемой в фазе распада МБТ обнаруживают чаще. Выявленные возбу дители туберкулеза нередко обладают высокой вирулентно стью. При стабильных и неактивных туберкулемах с помощью бактериологического исследования обычно обнаруживают лишь L-формы микобактерий. При бактериологическом ис следовании срезов туберкулем, удаленных во время оператив-

264

а |

б |

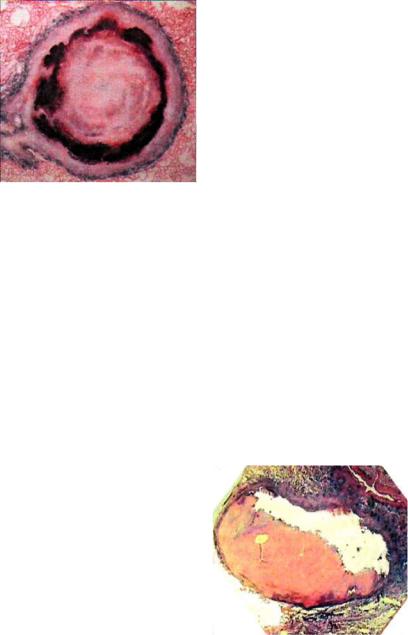

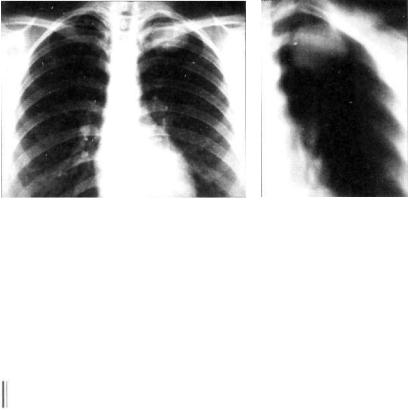

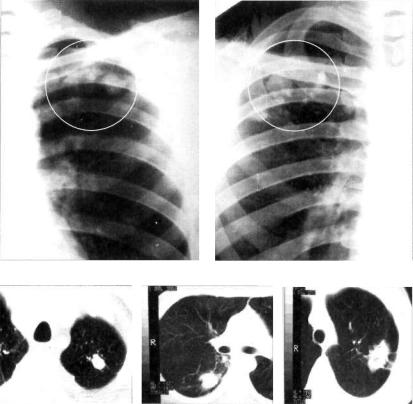

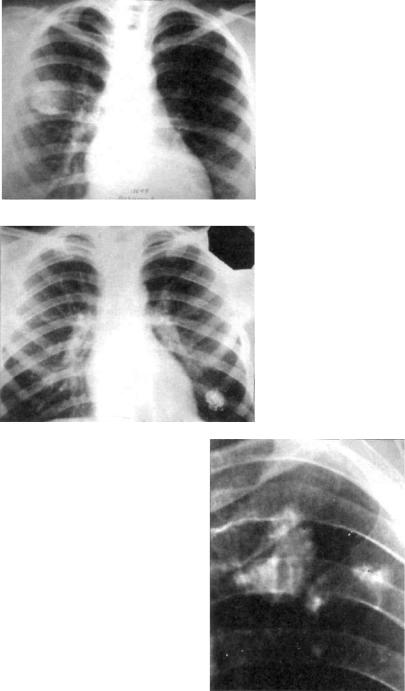

Рис. 13.5. Солитарная туберкулема левого легкого.

а — рентгенограмма в прямой проекции; б — продольная томограмма.

ных вмешательств, в них выявляют большое количество жиз неспособных МБТ даже в тех случаях, когда при предопера ционном исследовании мокроты их не обнаруживали.

Рентгенологическое исследование органов грудной клетки обычно позволяет хорошо визуализировать изменения, имею щиеся в легких при туберкулеме.

Основным рентгенологическим синдромом при туберкуле ме является ограниченное (фокусное) затемнение.

В большинстве случаев ограниченное затемнение, обуслов ленное туберкулемой, локализуется субплеврально, в I, II или VI сегментах.

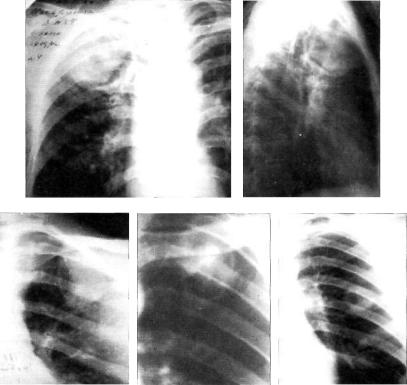

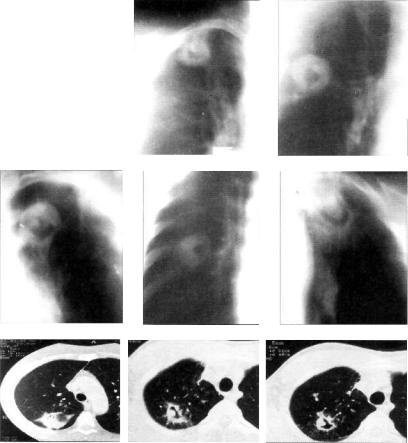

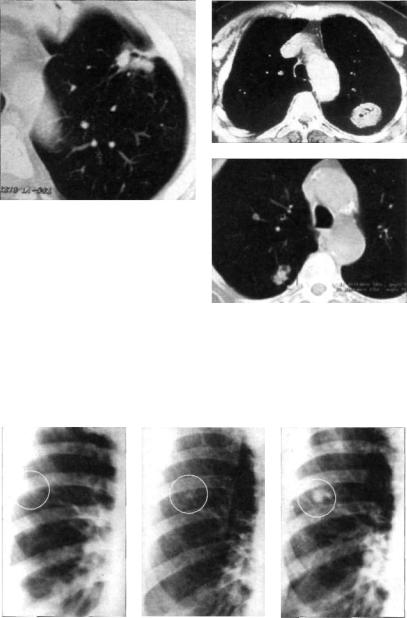

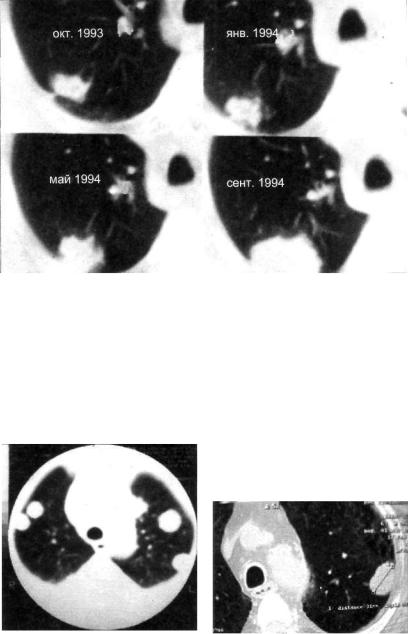

На обзорной рентгенограмме в прямой проекции ограни ченное затемнение обычно имеет среднюю интенсивность. Округлая, правильная форма затемнения соответствует солитарной туберкулеме (рис. 13.5). Неправильная форма и поли циклический наружный контур затемнения характерны для конгломератной туберкулемы (рис. 13.6). Нередко выявляют полость распада, которая располагается эксцентрично (рис. 13.7). Форма полостей чаще бывает щелевидной, серпо видной, подковообразной или бухтообразной. При отторже нии казеозных масс через бронх полость распада располагает ся вблизи устья дренирующего бронха. С появлением полости создаются условия для лучшей визуализации капсулы туберку лемы.

Контуры туберкулемы обычно четкие. Размытость конту ров свидетельствует о перифокальной инфильтрации, которая появляется при прогрессировании туберкулемы (рис. 13.8).

265

а |

б |

в |

г |

д |

Рис. 13.6. Конгломератная туберкулема (варианты).

а, б — фрагменты рентгенограмм легких в прямой проекции; в—д — фрагмен ты КТ.

При прогрессирующей туберкулеме также обнаруживают «до рожку» к корню легкого в виде периваскулярных и перибронхиальных линейных уплотнений с очагами обсеменения в ок ружающей легочной ткани (рис. 13.9).

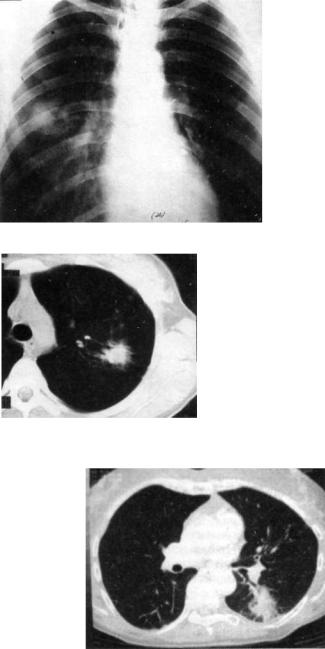

Негомогенность тени туберкулемы может быть обусловле на неоднородностью казеозных масс: в них присутствуют фиброзные тяжи, кальцинаты, участки деструкции (рис. 13.10).

Важной особенностью рентгенологической картины тубер кулемы является наличие в окружающей легочной ткани не многочисленных полиморфных очагов и признаков пневмофиброза (рис. 13.11).

266

Фибробронхоскопию больным туберкулемой обычно произ водят для уточнения диагноза и/или перед оперативным вме шательством. Туберкулезное воспаление слизистой оболочки крупных бронхов выявляют у 2—3 % больных с туберкулемой, в основном при наличии в ней полости распада. По мере уве личения срока давности туберкулемы в бронхах начинают преобладать неспецифические изменения — хронический ги пертрофический или атрофический бронхит. Следует иметь в виду, что получить биоптат для морфологического исследова ния из стенки дренирующего бронха, а тем более из самой ту беркулемы удается крайне редко. Как правило, ограничивают ся забором материала из просвета бронха.

Гистологическое исследование резектата, полученного при оперативном вмешательстве, часто выявляет специфические воспалительные изменения в стенке субсегментарного бронха, дренирующего туберкулему. В бронхах, расположенных вбли зи туберкулемы, также часто имеются специфические изме нения.

Общий анализ крови у больных с туберкулемой часто не имеет отклонений от нормы. Изменения в виде увеличения палочкоядерных нейтрофилов до 8—10 % и/или повышение СОЭ до 20 мм/ч могут наблюдаться у впервые выявленных больных с прогрессирующей туберкулемой в фазе распада и обсеменения.

ФВД при туберкулеме обычно не нарушена. При проведе нии сцинтиграфии обнаруживают значительные расстройства легочного кровотока в зоне туберкулемы и окружающей ле гочной ткани. Данные о состоянии сосудистого русла вокруг туберкулемы должны быть приняты во внимание при плани ровании химиотерапии и оперативного вмешательства.

Верифицируют диагноз туберкулемы при обнаружении МБТ или элементов туберкулезной гранулемы в диагностиче ском материале. Для верификации туберкулезной этиологии поражения наибольшее значение имеет исследование диагно стического материала, полученного во время трансторакаль ной биопсии или в процессе оперативного вмешательства по поводу округлого образования в легком.

Дифференциальная диагностика туберкулемы легкого ино гда представляет немалые трудности. Клинические проявле ния туберкулемы выражены слабо, а рентгенологическая кар тина может иметь много общего с периферическим раком лег кого, доброкачественной опухолью, метастазом злокачествен ной опухоли, реже — с неспецифической пневмонией, запол ненной кистой, пневмомикозом, осумкованным плевритом, пороком развития бронхов или сосудов легких (табл. 13.1).

Среди заболеваний легких, проявляющихся на рентгено грамме округлой тенью, чаще других встречается перифериче ский рак. В плане дифференциальной диагностики рака и ту-

267

Т а б л и ц а 13.1. Дифференциальная диагностика туберкулемы, пери

ферического рака, доброкачественной опухоли, неспецифической пнев монии

|

|

Перифериче |

Доброкачест |

Неспецифиче |

||

Признак |

Туберкулема |

венная опу |

ская пневмо |

|||

ский рак |

||||||

|

|

холь |

ния |

|||

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

||

Возраст, |

Взрослые, |

Чаще мужчи |

Независимо |

Независимо |

||

пол |

чаще муж |

ны старше |

от возраста |

от возраста |

||

|

чины стар |

40 лет — ку |

и пола |

и пола, час |

||

|

ше 40 лет |

рильщики |

|

то после пе |

||

|

|

|

|

|

реохлажде |

|

|

|

|

|

|

ния |

|

|

|

|

|

|

||

Перифе |

Норма |

Увеличены |

Норма |

Норма |

||

рические |

|

при метаста- |

|

|

||

лимфати |

|

зировании |

|

|

||

ческие уз |

|

|

|

|

|

|

лы |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Начало и |

Обычно по |

Скрытое или |

Чаще дли |

Острое, ре |

||

течение |

степенное, |

постепенное, |

тельно |

же посте |

||

заболева |

прогресси |

прогресси |

скрытое, |

пенное, про |

||

ния |

рующее, |

рующее |

|

возможно |

грессирую |

|

|

часто с пре |

|

|

медленное |

щее с выра |

|

|

обладанием |

|

|

прогресси- |

женными |

|

|

интоксика |

|

|

рование |

симптомами |

|

|

ционного |

|

|

|

поражения |

|

|

синдрома |

|

|

|

легких и ин |

|

|

|

|

|

|

токсикацией |

|

|

|

|

|

|

||

Рентгено |

Преимуще |

Ограничен |

Ограничен |

Ограничен |

||

логиче |

ственно не |

ное, относи |

ное, относи |

ное, относи |

||

ские при |

однородное |

тельно |

гомо |

тельно го |

тельно го |

|

знаки |

ограничен |

генное |

затем |

могенное |

могенное |

|

|

ное затем |

нение чаще во |

или с плот |

или распро |

||

|

нение, ча |

II, III, VI сег |

ными вклю |

страненное |

||

|

ще в I, II |

ментах; |

пери- |

чениями за |

затемнение |

|

|

или VI сег |

фокальные |

темнение, |

чаще в VIII, |

||

|

ментах; |

лучистые те |

чаще в III и |

IX и X сег |

||

|

бронхоген- |

ни; увеличе |

базальных |

ментах; бы |

||

|

ные очаги, |

ние регионар |

сегментах на |

строе расса |

||

|

локальный |

ных лимфати |

малоили |

сывание на |

||

|

пневмофиб- |

ческих |

узлов |

неизменен |

фоне адек |

|

|

роз |

при метаста- |

ном фоне |

ватной тера |

||

|

|

зировании |

|

пии |

||

|

|

|

|

|

||

Бронхо |

Ограничен |

Норма. Ино |

Норма (при |

Диффузный |

||

скопия |

ный ката |

гда выбуха |

перифериче |

эндоброн- |

||

|

ральный эн- |

ние стенки |

ской опухо |

хит, слизи- |

||

|

добронхит, |

бронха |

при |

ли) |

сто-гной- |

|

|

иногда руб- |

метастазиро- |

|

ный секрет |

||

|

цовые изме |

вании в лим |

|

в просвете |

||

|

нения |

фатические |

|

|

||

|

|

узлы |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

268

|

|

|

|

Продолжение |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Перифериче |

Доброкачест |

Неспецифиче |

||

Признак |

Туберкулема |

венная опу |

ская пневмо |

|||

ский рак |

||||||

|

|

холь |

ния |

|||

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

Бактерио |

Иногда |

Иногда неспе |

МБТ- |

Неспецифи |

||

логиче |

МБТ+ |

цифическая |

|

ческая мик |

||

ское иссле |

|

микрофлора; |

|

рофлора; |

||

дование |

|

МБТ- |

|

МБТ- |

||

мокроты |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Чувстви |

Гиперерги- |

Слабоположи- |

Слабополо- |

Слабополо- |

||

тельность |

ческая или |

тельная или |

жительная |

жительная |

||

к туберку |

нормергиче- |

отрицательная |

или отрица |

или отрица |

||

лину |

ская |

|

тельная |

тельная |

||

Морфоло |

Туберкулез |

Ткань опухо |

Иногда |

Неспецифи |

|

|

гическое |

ная грануле |

ли |

ткань опухо |

ческое вос |

||

исследова |

ма |

|

ли |

паление |

||

ние био- |

|

|

|

|

|

|

птата |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

беркулемы следует учитывать старший возраст и хроническое курение у больных раком, анамнестические указания на ранее перенесенный туберкулез легких, плеврит или контакт с боль ным туберкулезом при туберкулеме. Реакция на туберкулин при раке слабоположительная или отрицательная, при тубер кулеме — нередко гиперергическая.

Большое дифференциально-диагностическое значение имеет рентгенологическое и, в частности, КТ-исследование. Контуры туберкулемы обычно довольно четкие, в окружаю щей легочной ткани обычно имеются фиброзные и очаговые изменения, перифокальная инфильтрация появляется лишь при ее прогрессировании. В случаях близкого расположения туберкулемы к междолевой щели она не «прорастает» листки междолевой плевры. Очертания узла раковой опухоли менее резкие, чем у туберкулемы. Наружный край опухоли часто бугристый, с тяжистостью вокруг (рис. 13.12). В области входа

вопухоль сосудисто-бронхиального пучка иногда определяет ся своеобразное углубление — вырезка. Тень раковой опухоли

вотличие от туберкулемы обычно довольно однородная и, как правило, не содержит известковых включений. Полость рас пада при туберкулеме чаще обнаруживается в периферических отделах затемнения и имеет серповидную форму. Постепенно зона распада может увеличиваться и захватывать центральные отделы туберкулемы. При полном отторжении казеоза на мес те туберкулемы обнаруживается тонкостенная полость. В ра ковом узле возможно обнаружение одной или нескольких по лостей распада с толстыми стенками (рис. 13.13).

При туберкулеме лимфатические узлы нормальных разме-

269

Рис. 13.7. Полость распада в туберкулеме (варианты). Фрагменты рентгенограмм.

ров, в них могут быть кальцинаты. Раку при метастазировании свойственны увеличенные внутригрудные, а иногда и пе риферические лимфатические узлы.

Ценные данные иногда можно получить при многократном бактериологическом исследовании мокроты на МБТ и цито логическом исследовании на опухолевые клетки. Информа тивность исследований мокроты возрастает при увеличении их кратности. Однако необходимо учитывать, что однократное обнаружение МБТ не всегда свидетельствует о туберкулезе, так как МБТ могут выделяться из старого туберкулезного оча га в распадающейся раковой опухоли.

Клинические, рентгенологические и лабораторные дан ные во многих случаях не позволяют отличить туберкулему от периферического рака легкого. В таких случаях для уточ нения диагноза требуется его морфологическая верифика ция путем биопсии. С целью получения биоптата использу-

270

Рис. 13.7. П р о д о л ж е н и е .

Верхний и средний ря ды — фрагменты про

дольных |

томограмм, |

нижний |

ряд — фраг |

менты КТ легких.

ют фибробронхоскопию или трансторакальную игловую био псию под контролем КТ или рентгенотелевидения. При не возможности исключить рак показано оперативное вмеша тельство. У отдельных больных с небольшим патологиче ским фокусом допустимо наблюдение в течение 2—3 мес с КТ-контролем за динамикой тени в легком. Однако подоб ная тактика должна быть исключением, а не правилом (рис. 13.14, 13.15).

Дифференциальная диагностика туберкулемы и одиночно го метастаза рака в легкое начинается с анамнестических сведений о заболеваниях и проводившемся лечении по поводу какой-либо опухоли. Важно полное обследование пациента с целью возможного выявления первичной опухоли в другом органе.

271

а

|

Рис. 13.8. Прогрессирующая ту |

|

беркулема в правом легком, |

|

а — рентгенограмма легких в прямой |

б |

проекции; б — КТ. |

Рис. 13.9. Прогрессирующая туберкулема с «дорожкой» к корню в ле вом легком. КТ.

272

а

б

Рис. 13.10. Кальцинаты в тубер |

|

кулеме (варианты). |

|

а, б — рентгенограммы легких в пря |

|

мой проекции; в — фрагмент рентге |

|

нограммы легких в прямой проек |

|

ции. |

в |

Рис. 13.11. Очаги и признаки пневмофиброза в окружающей туберку лему легочной ткани. КТ.

В отличие от туберкулемы метастатическая опухоль распо лагается в неизмененной легочной ткани и при рентгенологи ческом исследовании проявляется однородной тенью с ров ными контурами. Нет «дорожки» к корню легкого и, как пра

Рис. 13.12. Узловой периферический рак легкого. КТ.

274

Рис. 13.13. Периферический рак легкого с распадом. КТ.

вило, не бывает полости распада. При множественных мета стазах дифференциальной диагноз с туберкулемами обычно вызывает меньшие трудности. Множественные метастазы так же локализуются на фоне малоизмененной ткани легкого

а |

б |

в |

Рис. 13.14. Динамика роста периферического рака правого легкого.

а — начало наблюдения; б — через 5 мес; в — через 9 мес. Фрагменты рентге нограмм легких в прямой проекции.

275

Рис. 13.15. Динамика роста периферического рака правого легкого. КТ.

(рис. 13.16), в то время как множественные туберкулемы — на фоне полиморфных туберкулезных очагов и фиброзных изме нений.

Необходимость дифференцировать туберкулему с перифери ческими доброкачественными опухолями (гамартохондрома, фиброма и др.) обусловлена большим сходством клиниче ских и рентгенологических признаков ограниченного ту-

Рис. 13.16. Множественные мета стазы аденоидно-кистозного рака трахеи в легкие КТ.

Рис. 13.17. Доброкачественная опухоль левого легкого — нейрофиброма. КТ.

276

Рис. 13.18. Гамартохондрома правого легкого. КТ.

беркулезного фокуса и опухолевого образования. Ими явля ются бессимптомное течение, четкие контуры (рис. 13.17). В гамартохондромах возможны хрящевые включения, подобные отложению солей кальция в туберкулемах (рис. 13.18). При значительных размерах опухоли в прилежащей ткани отмеча ют деформацию легочного рисунка, фиброзные изменения. Увеличиваются доброкачественные опухоли очень медленно. Они не прорастают в окружающие ткани и органы. В отличие от туберкулемы в них почти не бывает полостей распада, осо бенно краевой локализации.

Заполненная бронхогенная киста легкого протекает бессим птомно, с нормальной температурой тела и гемограммой. Сим птомы интоксикации появляются лишь при нагноении кисты. В большинстве случаев кисты выявляют при контрольном флюорографическом обследовании. На рентгенограммах за полненная киста представлена округлым однородным затемне нием с резкими контурами (рис. 13.19). При значительных раз мерах тонкостенной кисты можно выявить характерный для нее симптом — изменение формы на вдохе и выдохе.

Ретенционная киста бронха возникает при закрытии про света бронха камнем (бронхолитом) или в результате рубцового стеноза бронха. Содержимым кисты является бронхиальная слизь. В рентгенологическом изображении киста имеет харак терную форму расширенного участка бронхиального дерева (рис. 13.20). Тень кисты обычно равномерная, признаки рас пада отсутствуют. Однако иногда наблюдаются участки обыз вествления, которые вызывают сходство изображения ретенционной кисты с туберкулемой. Клиническое течение ретенционной кисты в основном бессимптомное, но периодически вокруг кисты может возникать воспалительная реакция.

277

Рис. 13.19. Бронхогенная нагноившаяся киста правого легкого. Рент генограмма легких в прямой проекции.

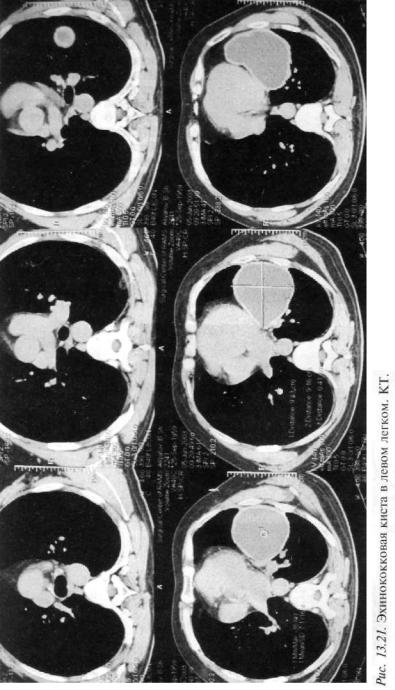

Эхинококковая киста в рентгенологическом изображении имеет вид округлого затемнения без изменений окружающей легочной ткани и «дорожки» к корню легкого (рис. 13.21). В случаях расположения кисты в периферических отделах лег-

Рис. 13.20. Ретенционная киста правого легкого.

а — продольная томограмма; б — КТ.

а |

б |

278

279

кого ее жидкое содержимое определяется ультразвуковым сканированием. С помощью КТ грудной клетки можно по различиям плотности пато логического фокуса в легком дифференцировать кисту от туберкулемы. При эхинококкозе легкого кисты нередко выявляются и в печени.

Туберкулему легкого ино гда приходится дифференци

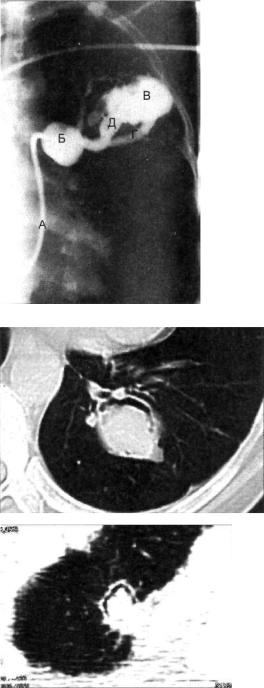

але. 13.22. Внутрилегочная артериовенозная аневризма. Ангиопульмонограмма.

А — катетер, проведенный в легоч ную артерию; Б — надувной баллон катетера, заполненный контрастным раствором; В — контрастированная аневризма; Г — приводящая арте рия; Д — отводящая вена.

Рис. 13.23. Аспергиллома легкого. КТ.

280

ровать с внутрилегочной артериовенозной аневризмой — поро ком развития сосудов легкого, при котором происходит сброс крови из ветви легочной артерии в вену. Обычная рентгено графия часто не позволяет установить сосудистое происхожде ние округлого образования в легком, так как подходящие к аневризме ветви легочной артерии и более широкая вена на рентгенограммах определяются далеко не всегда. Типичную картину, свойственную внутрилегочной аневризме, позволяют обнаружить КТ и ангиопульмонография (рис. 13.22).

Необходимость в дифференциальной диагностике туберку лемы с аспергилломой обусловлена большим сходством в их рентгенологической картине. Аспергиллома — один из видов висцерального микоза, который иногда осложняет химиотера пию туберкулеза и заключается в формировании объемного образования из гриба Aspergillus fumigatus или Aspergillus niger в

санированной туберкулезной каверне, бронхоэктазе или в плевральной полости. Важным признаком аспергилломы яв ляется краевая полоска воздуха, которая на большом протяже нии прилежит к микотической популяции, имеющей форму шара (рис. 13.23). Довольно частым клиническим симптомом аспергилломы является кровохарканье. Диагноз аспергилломы подтверждает обнаружение в мокроте мицелия гриба.