- •Частная патология

- •Полицитемическая нормоволемия

- •Полицитемическая гиповолемия

- •Кровопотеря

- •Условия, влияющие на течение и исходы кровопотери

- •Патогенез

- •Адаптивные механизмы

- •Стадии компенсации кровопотери

- •Виды кровопотери

- •Проявления

- •Вторичные относительные эритроцитозы

- •Хронические постгеморрагические анемии

- •Этиология

- •Патогенез гемолитических анемий

- •Анемия вследствие нарушения синтеза глобиновых днк

- •Анемии, развивающиеся при нарушениях обмена железа

- •Анемии, развивающиеся вследствие нарушения синтеза глобинов

- •Типовые изменения количества лейкоцитов в единице объёма крови

- •Механизмы развития лейкопений

- •Проявления лейкопений

- •Механизмы развития лейкоцитозов

- •Проявления лейкоцитозов

- •Изменения лейкоцитарной формулы при лейкоцитозах

- •Ядерные сдвиги лейкоцитарной формулы

- •Виды и значение лейкоцитозов

- •Типовые изменения лейкоцитарной формулы

- •Относительные и абсолютные изменения в лейкоцитарной формуле

- •При характеристике изменений состава лейкоцитов необходимо оценивать как относительное, так и (обязательно!) абсолютное их содержание.

- •Относительные тромбоцитозы

- •Проявления тромбоцитопений

- •Патогенез тромбоцитопатий

- •Проявления тромбоцитопатий

- •Последствия гиперкоагуляции и тромбоза

- •Виды геморрагических заболеваний

- •Типы кровоточивости

- •Диссеминированное внутрисосудистое свёртывание

- •Причины

- •Патогенез

- •Стадия гиперкоагуляции

- •Проявления

- •Патогенез

- •Атипизм обмена

- •Острый лимфоидный лейкоз

- •Проявления

- •Пункция костного мозга

- •Лечение острых лейкозов

- •Общие принципы сопутствующего лечения

- •Методы заместительной терапии

- •Патогенез

- •Проявления:

- •Лейкемоидные реакции

- •Выраженность признаков

- •Факторы риска

- •Необратимые нарушения коронарного кровотока

- •Увеличение потребления миокардом кислорода

- •Расстройство энергообеспечения кардиомиоцитов

- •Повреждение мембран и ферментов кардиомиоцитов

- •Дисбаланс ионов и жидкости

- •В связи с существенными отклонениями трансмембранного электрогенеза развиваются аритмии сердца.

- •Расстройства механизмов регуляции сердечной деятельности

- •Эффекты постокклюзионной реперфузии миокарда

- •Реперфузия

- •Реперфузионное повреждение миокарда

- •Изменение основных показателей функции сердца при коронарной недостаточности

- •Виды номотопных и гетеротопных аритмий

- •Патогенез и проявления номотопных аритмий

- •Патогенез и проявления эктопических аритмий

- •Причины

- •Механизмы возникновения

- •Виды комбинированных аритмий

- •Экстрасистолия

- •Электрофизиологические механизмы

- •Сердечная недостаточность

- •Перегрузка сердца

- •По преимущественно поражённому отделу сердца

- •По преимущественной недостаточности фазы сердечного цикла

- •Общие механизмы развития сердечной недостаточности

- •Механизмы экстренной компенсации сократительной функции

- •Клеточно-молекулярные механизмы сердечной недостаточности

- •Проявления сердечной недостаточности

- •Классификация

- •Проявления

- •Лечение

- •Оценка индивидуального риска

- •Группы риска

- •Органы-мишени и группы риска

- •Виды артериальной гипертензии

- •Этиология и патогенез артериальных гипертензий

- •Факторы риска

- •Общие артериальные гипертензии

- •Гипертоническая болезнь

- •Принципы лечения артериальных гипертензий

- •Немедикаментозное лечение

- •Лекарственная терапия

- •Эндокринные артериальные гипотензии

- •Метаболические артериальные гипотензии

- •Механизмы возникновения

- •Виды артериальных гиперемий

- •Проявления артериальных гиперемий

- •Последствия артериальных гиперемий

- •Патогенные эффекты венозной гиперемии

- •Механизмы возникновения ишемии

- •Виды стаза

- •Причины расстройств микроциркуляции

- •Трансмуральные нарушения микроциркуляции

- •Экстраваскулярные нарушения микроциркуляции

- •Оценка функции внешнего дыхания

- •Спирометрия

- •Данные спирометрии

- •Другие лёгочные объёмы

- •Другие исследования функции лёгких

- •Спирометрические признаки дыхательной недостаточности

- •Газы артериальной крови

- •Вентиляционно-перфузионные нарушения

- •Альвеолярная гипервентиляция

- •Нарушения диффузии кислорода и углекислого газа

- •Причины снижения диффузионной способности

- •Причины

- •Формы дыхательной недостаточности

- •Vip стимулирует моторику и секрецию в желудке, перистальтику и секрецию в кишечнике. Мощный вазодилататор. Выделяется в ответ на стимуляцию блуждающего нерва.

- •Факторы риска

- •Дисфункции пищевода

- •Нарушения моторики желудка

- •Расстройства всасывательной функции кишечника

- •Нарушение моторной функции кишечника

- •Болезнь язвенная желудка

- •Патогенез язвенной болезни

- •Проявления язвенной болезни желудка

- •Проявления язвенной болезни двенадцатиперстной кишки

- •Патогенез

- •Проявления

- •Синдром раздражённой кишки

- •Неспецифический язвенный колит

- •Функции печени

- •Обмен веществ

- •Проявления

- •Патогенез печёночных ком

- •Виды желтух

- •Печёночные желтухи

- •Энзимопатические желтухи

- •Внепечёночные желтухи

- •Общие механизмы возникновения и развития почечной патологии

- •Нарушение клубочковой фильтрации

- •Нарушения канальцевой реабсорбции

- •Виды почечной патологии по происхождению

- •Хронический диффузный гломерулонефрит

- •Механизм развития

- •Патогенез

- •Хроническая почечная недостаточность

- •Нефролитиаз

- •Показатели изменения объёма и состава крови

- •Овариально-менструальный цикл

- •Общая этиология и общий патогенез эндокринных расстройств

- •Нарушения функций гипоталамо-гипофизарной системы

- •Типовые формы патологии аденогипофиза

- •Гиперпитуитаризм

- •Синдром неадекватной секреции адг

- •Нарушения функций надпочечников

- •Вторичный гиперальдостеронизм

- •Гиперкортизолизм

- •Адреногенитальный синдром

- •Проявления

- •Надпочечниковый криз

- •Тиреотоксический криз

- •Гипотиреозы

- •Вторичный и постжелезистый гипотиреоз

- •Микседема

- •Гипотиреоидная кома

- •Основной регулятор реабсорбции фосфата в почках — птг.

- •Внутренний баланс фосфата

- •Половая дифференцировка

- •Преждевременное половое созревание

- •Задержка полового созревания

- •Гипофункция яичников

- •Гиперфункция яичников

- •Эндокриногенные нарушения полового развития и половой функции у лиц генетически мужского пола

- •Преждевременное половое развитие

- •Задержка полового созревания

- •Мужской гипогонадизм

- •Нарушение функций шишковидной железы

- •Нарушения эндокринной функции тимуса

- •Факторы риска

- •Специфические механизмы повреждения нейронов.

- •Механизмы расстройств интегративной деятельности нервной системы

- •Типовые формы нарушений деятельности нервной системы

- •Патологическое ослабление нервных влияний

- •Патологическое усиление нервных влияний

- •Фазовые состояния

- •Характеристика типовых форм расстройств движения

- •Типовые формы расстройств чувствительности

- •Общие механизмы расстройств чувствительности

- •Механизмы формирования боли

- •Антиноцицептивная система

- •Нейрогенные расстройства трофики

- •Вероятные механизмы нейротрофического контроля

- •Нейродистрофический процесс

- •Нарушения внд

- •Экспериментальные неврозы

- •Этиология неврозов

- •Классификация неврозов

- •Общие проявления невротических состояний

- •Понятие о «вегетоневрозе»

Синдром неадекватной секреции адг

Синдром неадекватной секреции АДГ (СНАДГ) развивается вследствие избыточности эффектов АДГ и характеризуется олигурией и отёками. Характеристика синдрома приведена в статье «Синдром неадекватной секреции АДГ» (приложение «Справочник терминов»).

Патогенез. Ведущую роль в развитии СНАДГ играют два взаимосвязанных инициальных звена: центрогенное и первично-железистое.

• Центрогенное. Характеризуется нейрогенной корковоподкорковой стимуляцией образования АДГ в гипоталамусе и его транспорта в нейрогипофиз.

• Первичножелезистое. В данном случае речь идет о двух вариантах патогенеза: избыточной продукции и нейросекреции АДГ нейронами гипоталамуса и эктопической секреции АДГ (например, мелкоклеточными карциномами лёгких).

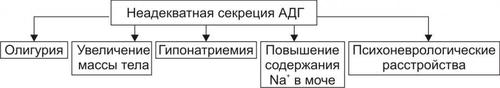

Проявления СНАДГ и их механизмы представлены на рис. 27–13.

Рис. 27–13. Основные проявления синдрома неадекватной секреции АДГ.

• Олигурия. Механизм: значительная активация реабсорбции жидкости в дистальных отделах почечных канальцев под влиянием АДГ. АДГ взаимодействует с V2–рецепторами эпителия дистальных отделов канальцев и собирательных трубочек почек. Это обусловливает образование цАМФ, встраивание водных каналов в цитолемму и торможение экскреции жидкости, что приводит к увеличению реабсорбции воды и снижению диуреза.

• Нарастание массы тела. Механизм: задержка жидкости в организме (гипергидратация). Вода накапливается в тканях и сосудистом русле, что и увеличивает массу тела. Важно, что отёки при этом не развиваются в связи с уменьшением [Na+] в интерстиции.

• Гипонатриемия. Считается кардинальным признаком синдрома. [Na+] снижается до 130–135 мэкв/л, а осмоляльность плазмы до 270 носмоль/кг.

• Повышение содержания натрия в моче (обычно более 20 мэкв/л). Механизм: гипергидратация организма, стимулирующая экскрецию Na+ почками.

• Психоневрологические расстройства. Характеризуются апатией, вялостью, нарушением сознания, нередко судорогами. Механизм: набухание нейронов мозга, что характерно для состояния так называемого «водного отравления».

Нарушения функций надпочечников

Надпочечники — парные эндокринные железы — состоят из коркового вещества (мезодермального происхождения) и мозгового (нейроэктодермального генеза). Фактически это две железы: кора (на долю коры приходится около 80% массы железы) и мозговая часть. Кора надпочечников синтезирует кортикостероиды, хромаффинные клетки мозговой части — катехоловые амины. Каждый надпочечник в норме имеет массу около 4 г как у мужчин, так и у женщин. При остром стрессе или гиполипидемии масса надпочечников может существенно уменьшаться. Напротив, при длительном стрессе или некоторых хронических заболеваниях наблюдается гипертрофия и гиперплазия надпочечников с увеличением массы в 1,5–2 раза.

КОРТИКОСТЕРОИДЫ

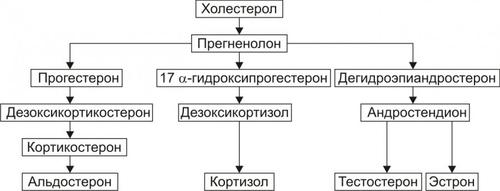

В коре надпочечника синтезируются минералокортикоиды, глюкокортикоиды и дегидроэпиандростерон (рис. 27–14).

Рис. 27–14. Биосинтез стероидных гормонов в коре надпочечников.

• Минералокортикоиды. Альдостерон — основной минералокортикоид.

• Глюкокортикоиды. Основной глюкокортикоид, — кортизол (на его долю приходится 80% всех глюкокортикоидов) Остальные 20% — кортизон, кортикостерон, 11дезоксикортизол и 11дезоксикортикостерон.

• Дегидроэпиандростерон. Дальнейшие превращения этого предшественника андрогенов происходят вне надпочечника.

КАТЕХОЛОВЫЕ АМИНЫ

Катехоламины (преимущественно адреналин) синтезируют хромаффинные клетки.

• Хромаффинные клетки — основной клеточный элемент мозговой части надпочечников и параганглиев, расположенных по ходу крупных артериальных стволов (например, каротидное тело). Мелкие скопления и одиночные хромаффинные клетки находят также в сердце, почках, симпатических ганглиях.

• Адреналин и норадреналин выбрасываются в кровь из хромаффинных клеток при активации симпатической нервной системы.

• Катехоламины

имеют широкий спектр эффектов (воздействие

на гликогенолиз, липолиз, глюконеогенез,

влияние на сердечно-сосудистую систему).

Вазоконстрикция, параметры сокращения

сердечной мышцы и другие эффекты

катехоловых аминов реализуются через

α-

и βадренергические

рецепторы на поверхности клеток–мишеней

(ГМК, секреторные клетки, кардиомиоциты).

Недостаточность катехоламинов мозговой

части надпочечников крайне редко

приводит к развитию серьёзной патологии,

но чрезмерная продукция адреналина

(например,

при

феохромоцитоме) гарантирует развитие

артериальной гипертензии.

ТИПОВЫЕ ФОРМЫ ПАТОЛОГИИ НАДПОЧЕЧНИКОВ

Типовые формы патологии надпочечников подразделяются на две большие группы: гиперфункциональные и гипофункциональные состояния (рис. 27–15).

Рис. 27–15. Типовые формы патологии надпочечников.

ГИПЕРФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ

• Кора надпочечников. К гиперфункциональным состояниям коры надпочечников относятся синдромы гиперальдостеронизма, гиперкортизолизма и адреногенитальный синдром.

• Мозговая часть надпочечников. Гиперкатехоламинемия, как правило, наблюдается при опухоли из хромаффинных клеток — феохромоцитоме.

ГИПОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ

К гипофункциональным состояниям относится недостаточность коры надпочечников (например, болезнь Аддисона и гипоальдостеронизм).

ГИПЕРАЛЬДОСТЕРОНИЗМ

Гиперальдостеронизм — общее название синдромов, возникающих вследствие гиперсекреции или нарушений обмена альдостерона и характеризующихся наличием отёков, асцита, гипокалиемии и реноваскулярной артериальной гипертензии.

Синдром гиперальдостеронизма может быть первичным или вторичным. В некоторых случаях развивается псевдогиперальдостеронизм.

ПЕРВИЧНЫЙ ГИПЕРАЛЬДОСТЕРОНИЗМ

• Причины: альдостеронпродуцирующая аденома клубочковой зоны коры одного из надпочечников, первичная гиперплазия клубочковой зоны коры надпочечников. При этих состояниях развивается синдром Конна (около 80% всех случаев первичного гиперальдостеронизма). Синдром Конна — расстройство, вызывающее чрезмерную секрецию альдостерона и характеризующееся головными болями, полиурией, слабостью, артериальной гипертензией, гипокалиемическим алкалозом, гиперволемией и пониженной активностью ренина.

• Проявления и механизмы гиперальдостеронизма (рис. 27–16).

Рис. 27–16. Основные проявления гиперальдостеронизма.

† Высокий уровень альдостерона в крови в связи с его гиперпродукцией в клубочковой зоне коры надпочечников.

† Снижение содержания (активности) ренина и ангиотензина II в плазме крови. Является результатом подавления активности ренинангиотензиновой системы в условиях гиперальдостеронизма и гиперволемии, потенцирующей торможение синтеза и секреции ренина.

† Гипернатриемия и гипокалиемия вследствие активации реабсорбции Na+ и стимуляции экскреции K+ в канальцах почек в результате непосредственного влияния на них избытка альдостерона.

† Артериальная

гипертензия. Развивается вследствие

увеличение [Na+]

в плазме крови (гиперосмия), что

обусловливает цепь следующих явлений:

активация осморецепторов и стимуляция

секреции АДГ в задней доле гипофиза →

повышение реабсорбции жидкости в

дистальных отделах канальцев почек,

пропорциональное гиперосмии →

увеличение ОЦК в суженном сосудистом

русле →

повышение сердечного выброса и

увеличение АД.

† Снижение остроты зрения (иногда слепота). Механизм: нарушение кровоснабжения сетчатки глаза в связи с изменениями в её микрососудах (утолщение стенки, микроаневризмы, повышенная извитость) и расстройствами микрогемоциркуляции (замедление тока крови, ишемия, стаз).

† Нарушения функции почек: гипостенурия (из-за низкого содержания Na+ в моче), олигурия на начальном этапе болезни (в связи с повышенной реабсорбцией Na+), полиурия и никтурия на последующих этапах заболевания, протеинурия. Указанные изменения являются результатом дистрофии эпителия почечных канальцев и гипосенситизации рецепторов эпителия канальцев почек к АДГ вследствие снижением уровня K+ в клетках.

† Расстройства нервномышечной возбудимости: парестезии, мышечная слабость и гипотония, судороги, вялые (нейрогенные) параличи. Механизмы: гипернатриемия, увеличение уровня Na+ в миоцитах и нервных клетках, гипокалиемия, дефицит K+ в клетках, алкалоз. Указанные отклонения приводят к нарушениям электрогенеза и дистрофическим изменениям.