- •Частная патология

- •Полицитемическая нормоволемия

- •Полицитемическая гиповолемия

- •Кровопотеря

- •Условия, влияющие на течение и исходы кровопотери

- •Патогенез

- •Адаптивные механизмы

- •Стадии компенсации кровопотери

- •Виды кровопотери

- •Проявления

- •Вторичные относительные эритроцитозы

- •Хронические постгеморрагические анемии

- •Этиология

- •Патогенез гемолитических анемий

- •Анемия вследствие нарушения синтеза глобиновых днк

- •Анемии, развивающиеся при нарушениях обмена железа

- •Анемии, развивающиеся вследствие нарушения синтеза глобинов

- •Типовые изменения количества лейкоцитов в единице объёма крови

- •Механизмы развития лейкопений

- •Проявления лейкопений

- •Механизмы развития лейкоцитозов

- •Проявления лейкоцитозов

- •Изменения лейкоцитарной формулы при лейкоцитозах

- •Ядерные сдвиги лейкоцитарной формулы

- •Виды и значение лейкоцитозов

- •Типовые изменения лейкоцитарной формулы

- •Относительные и абсолютные изменения в лейкоцитарной формуле

- •При характеристике изменений состава лейкоцитов необходимо оценивать как относительное, так и (обязательно!) абсолютное их содержание.

- •Относительные тромбоцитозы

- •Проявления тромбоцитопений

- •Патогенез тромбоцитопатий

- •Проявления тромбоцитопатий

- •Последствия гиперкоагуляции и тромбоза

- •Виды геморрагических заболеваний

- •Типы кровоточивости

- •Диссеминированное внутрисосудистое свёртывание

- •Причины

- •Патогенез

- •Стадия гиперкоагуляции

- •Проявления

- •Патогенез

- •Атипизм обмена

- •Острый лимфоидный лейкоз

- •Проявления

- •Пункция костного мозга

- •Лечение острых лейкозов

- •Общие принципы сопутствующего лечения

- •Методы заместительной терапии

- •Патогенез

- •Проявления:

- •Лейкемоидные реакции

- •Выраженность признаков

- •Факторы риска

- •Необратимые нарушения коронарного кровотока

- •Увеличение потребления миокардом кислорода

- •Расстройство энергообеспечения кардиомиоцитов

- •Повреждение мембран и ферментов кардиомиоцитов

- •Дисбаланс ионов и жидкости

- •В связи с существенными отклонениями трансмембранного электрогенеза развиваются аритмии сердца.

- •Расстройства механизмов регуляции сердечной деятельности

- •Эффекты постокклюзионной реперфузии миокарда

- •Реперфузия

- •Реперфузионное повреждение миокарда

- •Изменение основных показателей функции сердца при коронарной недостаточности

- •Виды номотопных и гетеротопных аритмий

- •Патогенез и проявления номотопных аритмий

- •Патогенез и проявления эктопических аритмий

- •Причины

- •Механизмы возникновения

- •Виды комбинированных аритмий

- •Экстрасистолия

- •Электрофизиологические механизмы

- •Сердечная недостаточность

- •Перегрузка сердца

- •По преимущественно поражённому отделу сердца

- •По преимущественной недостаточности фазы сердечного цикла

- •Общие механизмы развития сердечной недостаточности

- •Механизмы экстренной компенсации сократительной функции

- •Клеточно-молекулярные механизмы сердечной недостаточности

- •Проявления сердечной недостаточности

- •Классификация

- •Проявления

- •Лечение

- •Оценка индивидуального риска

- •Группы риска

- •Органы-мишени и группы риска

- •Виды артериальной гипертензии

- •Этиология и патогенез артериальных гипертензий

- •Факторы риска

- •Общие артериальные гипертензии

- •Гипертоническая болезнь

- •Принципы лечения артериальных гипертензий

- •Немедикаментозное лечение

- •Лекарственная терапия

- •Эндокринные артериальные гипотензии

- •Метаболические артериальные гипотензии

- •Механизмы возникновения

- •Виды артериальных гиперемий

- •Проявления артериальных гиперемий

- •Последствия артериальных гиперемий

- •Патогенные эффекты венозной гиперемии

- •Механизмы возникновения ишемии

- •Виды стаза

- •Причины расстройств микроциркуляции

- •Трансмуральные нарушения микроциркуляции

- •Экстраваскулярные нарушения микроциркуляции

- •Оценка функции внешнего дыхания

- •Спирометрия

- •Данные спирометрии

- •Другие лёгочные объёмы

- •Другие исследования функции лёгких

- •Спирометрические признаки дыхательной недостаточности

- •Газы артериальной крови

- •Вентиляционно-перфузионные нарушения

- •Альвеолярная гипервентиляция

- •Нарушения диффузии кислорода и углекислого газа

- •Причины снижения диффузионной способности

- •Причины

- •Формы дыхательной недостаточности

- •Vip стимулирует моторику и секрецию в желудке, перистальтику и секрецию в кишечнике. Мощный вазодилататор. Выделяется в ответ на стимуляцию блуждающего нерва.

- •Факторы риска

- •Дисфункции пищевода

- •Нарушения моторики желудка

- •Расстройства всасывательной функции кишечника

- •Нарушение моторной функции кишечника

- •Болезнь язвенная желудка

- •Патогенез язвенной болезни

- •Проявления язвенной болезни желудка

- •Проявления язвенной болезни двенадцатиперстной кишки

- •Патогенез

- •Проявления

- •Синдром раздражённой кишки

- •Неспецифический язвенный колит

- •Функции печени

- •Обмен веществ

- •Проявления

- •Патогенез печёночных ком

- •Виды желтух

- •Печёночные желтухи

- •Энзимопатические желтухи

- •Внепечёночные желтухи

- •Общие механизмы возникновения и развития почечной патологии

- •Нарушение клубочковой фильтрации

- •Нарушения канальцевой реабсорбции

- •Виды почечной патологии по происхождению

- •Хронический диффузный гломерулонефрит

- •Механизм развития

- •Патогенез

- •Хроническая почечная недостаточность

- •Нефролитиаз

- •Показатели изменения объёма и состава крови

- •Овариально-менструальный цикл

- •Общая этиология и общий патогенез эндокринных расстройств

- •Нарушения функций гипоталамо-гипофизарной системы

- •Типовые формы патологии аденогипофиза

- •Гиперпитуитаризм

- •Синдром неадекватной секреции адг

- •Нарушения функций надпочечников

- •Вторичный гиперальдостеронизм

- •Гиперкортизолизм

- •Адреногенитальный синдром

- •Проявления

- •Надпочечниковый криз

- •Тиреотоксический криз

- •Гипотиреозы

- •Вторичный и постжелезистый гипотиреоз

- •Микседема

- •Гипотиреоидная кома

- •Основной регулятор реабсорбции фосфата в почках — птг.

- •Внутренний баланс фосфата

- •Половая дифференцировка

- •Преждевременное половое созревание

- •Задержка полового созревания

- •Гипофункция яичников

- •Гиперфункция яичников

- •Эндокриногенные нарушения полового развития и половой функции у лиц генетически мужского пола

- •Преждевременное половое развитие

- •Задержка полового созревания

- •Мужской гипогонадизм

- •Нарушение функций шишковидной железы

- •Нарушения эндокринной функции тимуса

- •Факторы риска

- •Специфические механизмы повреждения нейронов.

- •Механизмы расстройств интегративной деятельности нервной системы

- •Типовые формы нарушений деятельности нервной системы

- •Патологическое ослабление нервных влияний

- •Патологическое усиление нервных влияний

- •Фазовые состояния

- •Характеристика типовых форм расстройств движения

- •Типовые формы расстройств чувствительности

- •Общие механизмы расстройств чувствительности

- •Механизмы формирования боли

- •Антиноцицептивная система

- •Нейрогенные расстройства трофики

- •Вероятные механизмы нейротрофического контроля

- •Нейродистрофический процесс

- •Нарушения внд

- •Экспериментальные неврозы

- •Этиология неврозов

- •Классификация неврозов

- •Общие проявления невротических состояний

- •Понятие о «вегетоневрозе»

Нарушения функций гипоталамо-гипофизарной системы

В состав гипоталамо-гипофизарной системы входят:

• передняя доля гипофиза (имеет эпителиальное происхождение, вместе с туберальной и промежуточной долями образует аденогипофиз, осуществляет синтез тропных гормонов и экспрессию гена проопиомеланокортина);

• перикарионы нейросекреторных нейронов гипоталамуса (синтез рилизинг-гормонов, антидиуретического гормона — АДГ, окситоцина, нейрофизинов, орексинов);

• гипоталамо-гипофизарный тракт (транспорт гормонов по аксонам нейросекреторных нейронов);

• аксо-вазальные синапсы (секреция АДГ и окситоцина в капилляры задней доли гипофиза, секреция рилизинг-гормонов в капилляры срединного возвышения);

• портальная система кровотока между срединным возвышением и передней долей гипофиза.

Типовые формы патологии аденогипофиза

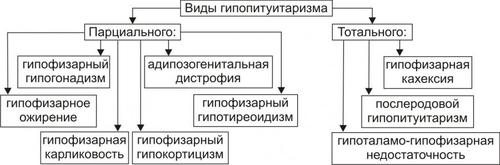

Критерии классификации типовых форм расстройств аденогипофиза представлены на рис. 27–4.

Рис. 27–4. Типовые формы гипофизарных эндокринопатий.

• По уровню продукции гормона (определяют по его содержанию в жидкостях организма) и/или по выраженности его эффектов различают гипофункциональные состояния (гипопитуитаризм) и гиперфункциональные состояния (гиперпитуитаризм).

• По «масштабу» поражения аденогипофиза и характеру расстройств в организме выделяют тотальный (нарушение продукции и/или эффектов действия всех гормонов аденогипофиза), парциальный (расстройство синтеза и/или эффектов одного гормона аденогипофиза) и субтотальный (расстройство синтеза и/или эффектов нескольких гормонов аденогипофиза) гипо- и гипопитуитаризм.

• По времени возникновения эндокринопатии в онтогенезе: «ранние» (выявляются до завершения периода полового созревания) и «поздние» формы (развиваются после завершения периода полового созревания).

• По происхождению эндокринопатий: первичные (гипофизарные, т.е. вызванные прямым повреждением аденогипофиза) и вторичные (гипоталамические — нейрогенные, центрогенные — обусловлены нарушением церебропитуитарного звена механизма нейроэндокринной регуляции).

• По проявлениям (клиническим, биохимическим и др.). По этому критерию выделяют конкретные болезни, синдромы, патологические состояния (например, болезнь ИценкоКушинга, синдром гипофизарного ожирения, гиперпролактинемия, гипофизарная кахексия — болезнь Симмондса).

ОТДЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ ПАТОЛОГИИ АДЕНОГИПОФИЗА

Практически любая нозологическая форма патологии аденогипофиза может быть расценена как гипер- или гипопитуитарная.

ГИПОПИТУИТАРИЗМ

Гипопитуитаризм — недостаточность содержания и/или эффектов одного либо более гормонов аденогипофиза.

• Причины гипопитуитаризма

Наиболее частые причины гипопитуитаризма приведены на рис. 27–5.

Рис. 27–5. Наиболее частые причины недостаточности аденогипофиза (гипопитуитаризма).

† Разрушение аденогипофиза (полное или частичное) новообразованиями (злокачественными, доброкачественными, метастазами других опухолей) или множественными кистами, при хирургических вмешательствах (например, при удалении аденомы или кисты гипофиза), вследствие облучения аденогипофиза (например, при радиотерапии рядом расположенных опухолей или новообразований самого аденогипофиза), в результате реакций иммунной аутоагрессии (например, лимфоцитарный аутоагрессивный гипофизит).

† Кровоизлияние в ткань гипофиза (например, у пациентов с артериальной гипертензией или в результате травмы).

† Ишемия гипофиза, приводящая к его некрозу (является одной из наиболее частых причин гипопитуитаризма).

† ВПР (аплазия гипофиза, энцефалоцеле основания мозга).

† Генетические дефекты. Приводят к нарушению образования СТГ или (чаще) также и гонадотропных гормонов и ТТГ.

† Воспалительные процессы (например, при туберкулёзе или сифилисе).

† Гипотрофия и/или гипоплазия аденогипофиза (синдром «пустого турецкого седла»).

• Виды гипопитуитаризма

Основные виды аденогипофизарной недостаточности представлены на рис. 27–6.

Рис. 27–6. Наиболее частые виды недостаточности аденогипофиза (гипопитуитаризма).

† Парциальный гипопитуитаризм. «Чистых» парциальных форм аденогипофизарной недостаточности не встречается. Как правило, у каждого пациента лишь доминируют признаки недостаточности одного из гормонов аденогипофиза.

‡ Гипофизарная карликовость (гипофизарный нанизм, микросомия, наносомия). Развивается при дефиците СТГ и/или соматолиберина (см. статьи «Гормоны роста» и «Соматолиберин» в приложении «Справочник терминов»).

‡ Гипофизарный гипогонадизм (гипофизарный евнухоидизм) развивается при дефектах ФСГ, лютропина и их рецепторов (см. статьи «Гормоны гонадотропные», «Гонадолиберин» и «Гипогонадизм» в приложении «Справочник терминов»).

‡ Гипофизарное (нейроэндокринное) ожирение (см. раздел «Ожирение» в главе 10 «Нарушения липидного обмена» и статью «Лептин» в приложении «Справочник терминов»).

‡ Нарушения половой дифференцировки (подробнее см. в статьях «Нарушения половой дифференцировки», «Гермафродитизм», «Недостаточность ферментов» приложения «Справочник терминов».

† Пангипопитуитаризм. Понятие «тотальный гипопитуитаризм (пангипопитуитаризм)» применяют при повреждении 75–90% паренхимы аденогипофиза. Примеры этой патологии: послеродовый гипопитуитаризм (синдром Шеана) и гипофизарная кахексия (болезнь Симмондса).

• Проявления и механизмы гипопитуитаризма

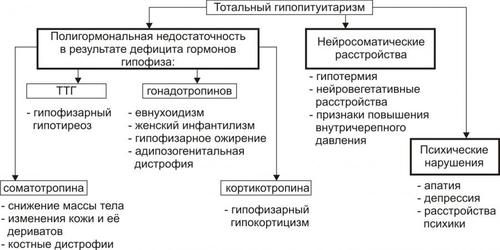

Гипопитуитарные синдромы клинически весьма вариабельны, зависят от масштаба и степени поражения гипофиза, основной патологии и многих других факторов. Однако, всегда имеются три группы признаков: полигормональной недостаточности, нейросоматических расстройств и психических нарушений (рис. 27–7).

Рис. 27–7. Основные проявления тотального гипопитуитаризма.

† Признаки полигормональной недостаточности. Являются результатом дефицита конкретных аденогипофизарных гормонов.

‡ СТГ.

§ Прогрессирующая потеря массы тела (в среднем 2–6 кг в месяц, в тяжёлых случаях — до 25–30 кг).

§ Изменения кожи и её производных (сухость, морщинистость кожи, ломкость волос и ногтей).

§ Дистрофические и дегенеративные изменения костной ткани (декальцификация, остеопороз, повышенная ломкость, выпадение зубов).

‡ ТТГ. Развитие гипотиреоза (что проявляется вялостью, апатией, гиподинамией, снижением интеллекта и физической активности, дистрофическими изменениями в органах).

‡ Гонадотропины. Характеризуется признаками евнухоидизма и инфантилизма.

§ Атрофия внутренних и наружных половых органов.

§ Инволюция характерных половых признаков (у женщин — молочных желёз; у мужчин — яичек, предстательной железы, пениса; у тех и других — исчезновение характерного оволосения). Указанные расстройства потенцируются дефицитом андрогенных стероидов коры надпочечников.

§ Утрата полового чувства, снижение половой потенции.

§ Отсутствие лактации и восстановления менструации у женщин при развитии синдрома после родов. Послеродовая недостаточность или отсутствие лактации усиливается дефицитом пролактина.

‡ АКТГ. Развитие гипофизарного гипокортицизма, проявляющегося дефицитом глюко и минералокортикоидов, а также андрогенных стероидов. Для гипокортицизма характерны общая слабость, мышечная гипотония, гиподинамия, снижение резистентности организма к возбудителям инфекций, артериальная гипотензия, гипогликемия на фоне относительного гиперинсулинизма, диспептические расстройства (отсутствие аппетита, тошнота и рвота, боли в животе в связи со спазмом ГМК кишечной трубки).

† Нейросоматические расстройства.

‡ Обусловленные поражением ядер гипоталамуса: гипотермия (редко — субфебрильное повышение температуры) и вегетативные расстройства (преходящие гипогликемия, полиурия, гипотензивные реакции, коллапсы, тетанические судороги и др.).

‡ Вызванные повышением внутричерепного давления (при внутричерепном росте новообразования или кровоизлиянии): ограничение полей зрения, снижение остроты зрения, головные боли.

† Психические нарушения. Наблюдаются при всех указанных выше разновидностях гипоталамогипофизарной недостаточности. Чаще всего они характеризуются апатией и безучастным отношением к происходящему вокруг, депрессией, снижением эмоционального уровня оценки событий, психическими расстройствами (например, галлюцинациями, параноидным психозом).