- •Частная патология

- •Полицитемическая нормоволемия

- •Полицитемическая гиповолемия

- •Кровопотеря

- •Условия, влияющие на течение и исходы кровопотери

- •Патогенез

- •Адаптивные механизмы

- •Стадии компенсации кровопотери

- •Виды кровопотери

- •Проявления

- •Вторичные относительные эритроцитозы

- •Хронические постгеморрагические анемии

- •Этиология

- •Патогенез гемолитических анемий

- •Анемия вследствие нарушения синтеза глобиновых днк

- •Анемии, развивающиеся при нарушениях обмена железа

- •Анемии, развивающиеся вследствие нарушения синтеза глобинов

- •Типовые изменения количества лейкоцитов в единице объёма крови

- •Механизмы развития лейкопений

- •Проявления лейкопений

- •Механизмы развития лейкоцитозов

- •Проявления лейкоцитозов

- •Изменения лейкоцитарной формулы при лейкоцитозах

- •Ядерные сдвиги лейкоцитарной формулы

- •Виды и значение лейкоцитозов

- •Типовые изменения лейкоцитарной формулы

- •Относительные и абсолютные изменения в лейкоцитарной формуле

- •При характеристике изменений состава лейкоцитов необходимо оценивать как относительное, так и (обязательно!) абсолютное их содержание.

- •Относительные тромбоцитозы

- •Проявления тромбоцитопений

- •Патогенез тромбоцитопатий

- •Проявления тромбоцитопатий

- •Последствия гиперкоагуляции и тромбоза

- •Виды геморрагических заболеваний

- •Типы кровоточивости

- •Диссеминированное внутрисосудистое свёртывание

- •Причины

- •Патогенез

- •Стадия гиперкоагуляции

- •Проявления

- •Патогенез

- •Атипизм обмена

- •Острый лимфоидный лейкоз

- •Проявления

- •Пункция костного мозга

- •Лечение острых лейкозов

- •Общие принципы сопутствующего лечения

- •Методы заместительной терапии

- •Патогенез

- •Проявления:

- •Лейкемоидные реакции

- •Выраженность признаков

- •Факторы риска

- •Необратимые нарушения коронарного кровотока

- •Увеличение потребления миокардом кислорода

- •Расстройство энергообеспечения кардиомиоцитов

- •Повреждение мембран и ферментов кардиомиоцитов

- •Дисбаланс ионов и жидкости

- •В связи с существенными отклонениями трансмембранного электрогенеза развиваются аритмии сердца.

- •Расстройства механизмов регуляции сердечной деятельности

- •Эффекты постокклюзионной реперфузии миокарда

- •Реперфузия

- •Реперфузионное повреждение миокарда

- •Изменение основных показателей функции сердца при коронарной недостаточности

- •Виды номотопных и гетеротопных аритмий

- •Патогенез и проявления номотопных аритмий

- •Патогенез и проявления эктопических аритмий

- •Причины

- •Механизмы возникновения

- •Виды комбинированных аритмий

- •Экстрасистолия

- •Электрофизиологические механизмы

- •Сердечная недостаточность

- •Перегрузка сердца

- •По преимущественно поражённому отделу сердца

- •По преимущественной недостаточности фазы сердечного цикла

- •Общие механизмы развития сердечной недостаточности

- •Механизмы экстренной компенсации сократительной функции

- •Клеточно-молекулярные механизмы сердечной недостаточности

- •Проявления сердечной недостаточности

- •Классификация

- •Проявления

- •Лечение

- •Оценка индивидуального риска

- •Группы риска

- •Органы-мишени и группы риска

- •Виды артериальной гипертензии

- •Этиология и патогенез артериальных гипертензий

- •Факторы риска

- •Общие артериальные гипертензии

- •Гипертоническая болезнь

- •Принципы лечения артериальных гипертензий

- •Немедикаментозное лечение

- •Лекарственная терапия

- •Эндокринные артериальные гипотензии

- •Метаболические артериальные гипотензии

- •Механизмы возникновения

- •Виды артериальных гиперемий

- •Проявления артериальных гиперемий

- •Последствия артериальных гиперемий

- •Патогенные эффекты венозной гиперемии

- •Механизмы возникновения ишемии

- •Виды стаза

- •Причины расстройств микроциркуляции

- •Трансмуральные нарушения микроциркуляции

- •Экстраваскулярные нарушения микроциркуляции

- •Оценка функции внешнего дыхания

- •Спирометрия

- •Данные спирометрии

- •Другие лёгочные объёмы

- •Другие исследования функции лёгких

- •Спирометрические признаки дыхательной недостаточности

- •Газы артериальной крови

- •Вентиляционно-перфузионные нарушения

- •Альвеолярная гипервентиляция

- •Нарушения диффузии кислорода и углекислого газа

- •Причины снижения диффузионной способности

- •Причины

- •Формы дыхательной недостаточности

- •Vip стимулирует моторику и секрецию в желудке, перистальтику и секрецию в кишечнике. Мощный вазодилататор. Выделяется в ответ на стимуляцию блуждающего нерва.

- •Факторы риска

- •Дисфункции пищевода

- •Нарушения моторики желудка

- •Расстройства всасывательной функции кишечника

- •Нарушение моторной функции кишечника

- •Болезнь язвенная желудка

- •Патогенез язвенной болезни

- •Проявления язвенной болезни желудка

- •Проявления язвенной болезни двенадцатиперстной кишки

- •Патогенез

- •Проявления

- •Синдром раздражённой кишки

- •Неспецифический язвенный колит

- •Функции печени

- •Обмен веществ

- •Проявления

- •Патогенез печёночных ком

- •Виды желтух

- •Печёночные желтухи

- •Энзимопатические желтухи

- •Внепечёночные желтухи

- •Общие механизмы возникновения и развития почечной патологии

- •Нарушение клубочковой фильтрации

- •Нарушения канальцевой реабсорбции

- •Виды почечной патологии по происхождению

- •Хронический диффузный гломерулонефрит

- •Механизм развития

- •Патогенез

- •Хроническая почечная недостаточность

- •Нефролитиаз

- •Показатели изменения объёма и состава крови

- •Овариально-менструальный цикл

- •Общая этиология и общий патогенез эндокринных расстройств

- •Нарушения функций гипоталамо-гипофизарной системы

- •Типовые формы патологии аденогипофиза

- •Гиперпитуитаризм

- •Синдром неадекватной секреции адг

- •Нарушения функций надпочечников

- •Вторичный гиперальдостеронизм

- •Гиперкортизолизм

- •Адреногенитальный синдром

- •Проявления

- •Надпочечниковый криз

- •Тиреотоксический криз

- •Гипотиреозы

- •Вторичный и постжелезистый гипотиреоз

- •Микседема

- •Гипотиреоидная кома

- •Основной регулятор реабсорбции фосфата в почках — птг.

- •Внутренний баланс фосфата

- •Половая дифференцировка

- •Преждевременное половое созревание

- •Задержка полового созревания

- •Гипофункция яичников

- •Гиперфункция яичников

- •Эндокриногенные нарушения полового развития и половой функции у лиц генетически мужского пола

- •Преждевременное половое развитие

- •Задержка полового созревания

- •Мужской гипогонадизм

- •Нарушение функций шишковидной железы

- •Нарушения эндокринной функции тимуса

- •Факторы риска

- •Специфические механизмы повреждения нейронов.

- •Механизмы расстройств интегративной деятельности нервной системы

- •Типовые формы нарушений деятельности нервной системы

- •Патологическое ослабление нервных влияний

- •Патологическое усиление нервных влияний

- •Фазовые состояния

- •Характеристика типовых форм расстройств движения

- •Типовые формы расстройств чувствительности

- •Общие механизмы расстройств чувствительности

- •Механизмы формирования боли

- •Антиноцицептивная система

- •Нейрогенные расстройства трофики

- •Вероятные механизмы нейротрофического контроля

- •Нейродистрофический процесс

- •Нарушения внд

- •Экспериментальные неврозы

- •Этиология неврозов

- •Классификация неврозов

- •Общие проявления невротических состояний

- •Понятие о «вегетоневрозе»

Электрофизиологические механизмы

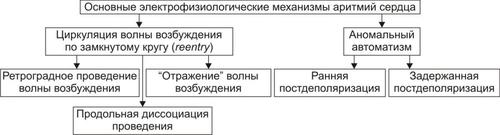

В качестве ведущих электрофизиологических механизмов развития экстрасистолии, пароксизмальной тахикардии, трепетания и фибрилляции предсердий и желудочков сердца выделяют циркуляцию импульса возбуждения по замкнутому контуру (возвратного хода возбуждения, циркуляции возбуждения, reentry) и аномального автоматизма (рис. 22–22).

Рис. 22–22. Основные электрофизиологические механизмы аритмии сердца.

• Циркуляция возбуждения по замкнутому контуру.

Циркуляция возбуждения развивается на базе феноменов ретроградного проведения и продольной диссоциации.

† Ретроградное проведение. Замедление или блокада проведения импульса возбуждения в одном направлении (антероградном) сочетается с возможностью проведения его в другом (ретроградном). Такая ситуация складывается обычно в микроучастке на периферии проводящей системы, а также в зонах контактов волокон Пуркинье с рабочими кардиомиоцитами.

† Продольная диссоциация проведения импульса. Этот феномен развивается в участках с параллельным ходом волокон проводящей системы и наличием между ними анастомозов. Условиями его возникновения являются блокада проведения импульса в одном какомлибо волокне и замедленная проводимость в другом. Типичная ситуация развития циркуляции возбуждения на базе феномена продольной диссоциации заключается в следующем: синусовый импульс не может распространяться антероградно по волокну A в связи с наличием в нём блокады проведения. Возбуждение движется по волокну Б. Из него по анастомозам импульс может пройти в дистальный участок волокна А и, распространяясь в ретроградном направлении через блокированный участок, активировать проксимальную часть волокна А. Затем по межклеточным анастомозам возбуждение вновь попадает в волокно Б, находящееся в состоянии покоя. Этот процесс может быть однократным или повторяться многократно, обеспечивая длительную циркуляцию возбуждения.

‡ Описанный феномен характерен для механизма reentry в АВ–узле, пучке Хиса, его ножках и их разветвлениях.

‡ Если импульс возбуждения циркулирует вокруг крупных анатомических препятствий (например, вокруг зоны ишемии или инфаркта миокарда, рубцовой ткани, по ткани вокруг отверстий полых вен), то говорят о контуре и феномене макроциркуляции (макро reentry); если по волокнам проводящей системы или миоцитам без анатомического препятствия и микромасштаба, то этот контур и феномен обозначают как микроциркуляция (микро reentry).

• Аномальный автоматизм.

† Особенности аномального автоматизма.

‡ Способность аномального автоматизма сохраняться (не угнетаться) при работе водителя ритма с более высокой частотой генерации импульсов возбуждения. Именно поэтому аномальный ритм может «подчинять» ритм нормального пейсмейкера сердца, в том числе в условиях кратковременного замедления ритма нормального пейсмейкера (замещающая активность).

‡ Формирование автоматизма у рабочих кардиомиоцитов, в том числе при частичной их деполяризации.

‡ Сохранение или нарастание аномального автоматизма при высокочастотном электрическом раздражении миокарда (нормальный автоматизм в этих условиях подавляется).

† Виды аномального автоматизма.

‡ Триггерная активность (от англ. trigger спусковой крючок, приводящий в движение) — доминирующая ритмическая активность пейсмейкера, возникающая в результате постдеполяризации. При этом пейсмейкер может располагаться как в синуснопредсердном узле, так и (чаще) вне его.

§ Триггерная активность формируется на основе предшествующего ПД в случае, если МП постдеполяризации достигает порогового диапазона.

§ Триггерная активность развивается во время периода реполяризации (2–я и 3–я фазы ПД) и в завершающей фазе ПД (в фазе 4). В соответствии с этим выделяют раннюю и задержанную постдеполяризацию.

‡ Феномен постдеполяризации мембраны.

Описанные выше механизмы (reentry и аномального автоматизма) могут лежать в основе формирования одиночного импульса и обусловить возникновение экстрасистолы. При наличии условий для повторного возникновения экстрасистол возможна генерация серии импульсов, приводящих к развитию пароксизмальной тахикардии, трепетания или фибрилляции предсердий и желудочков.