- •З курсу

- •З курсу

- •Содержание

- •Часть I. Инженерные основы программного обеспечения 10

- •Часть II. Требования к программному обеспечению 33

- •Часть III. Моделирование программного обеспечения 52

- •Часть IV. Технологии разработки программного обеспечения 124

- •Часть V. Письменная коммуникация. Документирование проекта Программного обеспечения 145

- •Часть VI. Управление проектом программного обеспечения 192

- •Предисловие

- •Часть I. Инженерные основы программного обеспечения

- •1. Введение в программную инженерию

- •1.1. Вопросы и ответы об инженерии программного обеспечения

- •1.2. Профессиональные и этические требования к специалистам по программному обеспечению

- •2. Системотехника вычислительных систем

- •2.1. Интеграционные свойства систем

- •2.2. Система и ее окружение

- •2.3. Моделирование систем

- •2.4. Процесс создания систем

- •2.5. Приобретение систем

- •3. Процесс создания программного обеспечения

- •3.1. Модели процесса создания программного обеспечения

- •3.2. Итерационные модели разработки программного обеспечения

- •3.3. Спецификация программного обеспечения

- •3.4. Проектирование и реализация программного обеспечения

- •3.5. Эволюция программных систем

- •3.6. Автоматизированные средства разработки программного обеспечения

- •4. Технологии производства программного обеспечения

- •Часть II. Требования к программному обеспечению

- •5. Требования к программному обеспечению

- •5.1. Функциональные и нефункциональные требования

- •5.2. Пользовательские требования

- •5.3. Системные требования

- •5.4. Документирование системных требований

- •6. Разработка требований

- •6.1. Анализ осуществимости

- •6.2. Формирование и анализ требований

- •6.3. Аттестация требований

- •6.4. Управление требованиям

- •7. Матрица требований. Разработка матрицы требований

- •Часть III. Моделирование программного обеспечения

- •8. Архитектурное проектирование

- •8.1. Структурирование системы

- •8.2. Модели управления

- •8.3. Модульная декомпозиция

- •8.4. Проблемно-зависимые архитектуры

- •9. Архитектура распределенных систем

- •9.1. Многопроцессорная архитектура

- •9.2. Архитектура клиент/сервер

- •9.3. Архитектура распределенных объектов

- •9.4. Corba

- •10. Объектно-ориентированное проектирование

- •10.1. Объекты и классы объектов

- •10.2. Процесс объектно-ориентированного проектирования

- •10.2.1. Окружение системы и модели ее использования

- •10.2.2. Проектирование архитектуры

- •10.2.3. Определение объектов

- •10.2.4. Модели архитектуры

- •10.2.5. Специфицирование интерфейсов объектов

- •10.3. Модификация системной архитектуры

- •11. Проектирование систем реального времени

- •11.1. Проектирование систем реального времени

- •11.2. Управляющие программы

- •11.3. Системы наблюдения и управления

- •11.4. Системы сбора данных

- •12. Проектирование с повторным использованием компонентов

- •12.1. Покомпонентная разработка

- •12.2. Семейства приложений

- •12.3. Проектные паттерны

- •13. Проектирование интерфейса пользователя

- •13.1. Принципы проектирования интерфейсов пользователя

- •13.2. Взаимодействие с пользователем

- •13.3. Представление информации

- •13.4. Средства поддержки пользователя

- •13.5. Оценивание интерфейса

- •Часть IV. Технологии разработки программного обеспечения

- •14. Жизненный цикл программного обеспечения: модели и их особенности

- •14.1. Каскадная модель жизненного цикла

- •14.2. Эволюционная модель жизненного цикла

- •14.2.1. Формальная разработка систем

- •14.2.2. Разработка программного обеспечения на основе ранее созданных компонентов

- •14.3. Итерационные модели жизненного цикла

- •14.3.1 Модель пошаговой разработки

- •14.3.2 Спиральная модель разработки

- •15. Методологические основы технологий разработки программного обеспечения

- •16. Методы структурного анализа и проектирования программного обеспечения

- •17. Методы объектно-ориентированного анализа и проектирования программного обеспечения. Язык моделирования uml

- •Часть V. Письменная коммуникация. Документирование проекта Программного обеспечения

- •18. Документирование этапов разработки программного обеспечения

- •19. Планирование проекта

- •19.1 Уточнение содержания и состава работ

- •19.2 Планирование управления содержанием

- •19.3 Планирование организационной структуры

- •19.4 Планирование управления конфигурациями

- •19.5 Планирование управления качеством

- •19.6 Базовое расписание проекта

- •20. Верификация и аттестация программного обеспечения

- •20.1. Планирование верификации и аттестации

- •20.2. Инспектирование программных систем

- •20.3. Автоматический статический анализ программ

- •20.4. Метод "чистая комната"

- •21. Тестирование программного обеспечения

- •21.1. Тестирование дефектов

- •21.1.1. Тестирование методом черного ящика

- •21.1.2. Области эквивалентности

- •21.1.3. Структурное тестирование

- •21.1.4. Тестирование ветвей

- •21.2. Тестирование сборки

- •21.2.1. Нисходящее и восходящее тестирование

- •21.2.2. Тестирование интерфейсов

- •21.2.3. Тестирование с нагрузкой

- •21.3. Тестирование объектно-ориентированных систем

- •21.3.1. Тестирование классов объектов

- •21.3.2. Интеграция объектов

- •21.4. Инструментальные средства тестирования

- •Часть VI. Управление проектом программного обеспечения

- •22. Управление проектами

- •22.1. Процессы управления

- •22.2. Планирование проекта

- •22.3. График работ

- •22.4. Управление рисками

- •23. Управление персоналом

- •23.1. Пределы мышления

- •23.1.1. Организация человеческой памяти

- •23.1.2. Решение задач

- •23.1.3. Мотивация

- •23.2. Групповая работа

- •23.2.1. Создание команды

- •23.2.2. Сплоченность команды

- •23.2.3. Общение в группе

- •23.2.4. Организация группы

- •23.3. Подбор и сохранение персонала

- •23.3.1. Рабочая среда

- •23.4. Модель оценки уровня развития персонала

- •24. Оценка стоимости программного продукта

- •24.1. Производительность

- •24.2. Методы оценивания

- •24.3. Алгоритмическое моделирование стоимости

- •24.3.1. Модель сосомо

- •24.3.2. Алгоритмические модели стоимости в планировании проекта

- •24.4. Продолжительность проекта и наем персонала

- •25. Управление качеством

- •25.1. Обеспечение качества и стандарты

- •25.1.1. Стандарты на техническую документацию

- •25.1.2. Качество процесса создания программного обеспечения и качество программного продукта

- •25.2. Планирование качества

- •25.3. Контроль качества

- •25.3.1. Проверки качества

- •25.4. Измерение показателей программного обеспечения

- •25.4.1. Процесс измерения

- •25.4.2. Показатели программного продукта

- •26. Надежность программного обеспечения

- •26.1. Обеспечение надежности программного обеспечения

- •26.1.1 Критические системы

- •26.1.2. Работоспособность и безотказность

- •26.1.3. Безопасность

- •26.1.4. Защищенность

- •26.2. Аттестация безотказности

- •26.3. Гарантии безопасности

- •26.4. Оценивание защищенности программного обеспечения

- •27. Совершенствование производства программного обеспечения

- •27.1. Качество продукта и производства

- •27.2. Анализ и моделирование производства

- •27.2.1. Исключения в процессе создания по

- •27.3. Измерение производственного процесса

- •27.4. Модель оценки уровня развития

- •27.4.1. Оценивание уровня развития

- •27.5. Классификация процессов совершенствования

14.3. Итерационные модели жизненного цикла

Описанные модели процесса создания ПО имеют свои достоинства и недостатки. При создании больших систем, как правило, приходится использовать различные подходы к разработке разных частей системы, т.е. в целом к разработке системы применяются смешанные модели. Поэтому важную роль играет возможность выполнять отдельные процессы разработки подсистем и весь процесс создания ПО итерационно, когда в ответ на изменения требований повторно выполняются определенные этапы создания системы (чаще всего этапы проектирования и кодирования).

Существуют две итерационные модели, сочетающие несколько различных подходов к разработке ПО и разработанные специально для поддержки итерационного способа создания ПО:

1. Модель пошаговой разработки, где процессы специфицирования требований, проектирования и написания кода разбиваются на последовательность небольших шагов, которые ведут к созданию ПО.

2. Спиральная модель разработки, в которой весь процесс создания ПО, от начального эскиза системы до ее конечной реализации, разворачивается по спирали.

Существенным отличием итерационных моделей является то, что здесь процесс разработки спецификации протекает параллельно с разработкой самой программной системы. Более того, в модели пошаговой разработки полную системную спецификацию можно получить только после завершения самого последнего шага процесса создания ПО. Очевидно, что такой подход входит в противоречие с моделью приобретения ПО, когда полная системная спецификация является составной частью контракта на разработку системы.

14.3.1 Модель пошаговой разработки

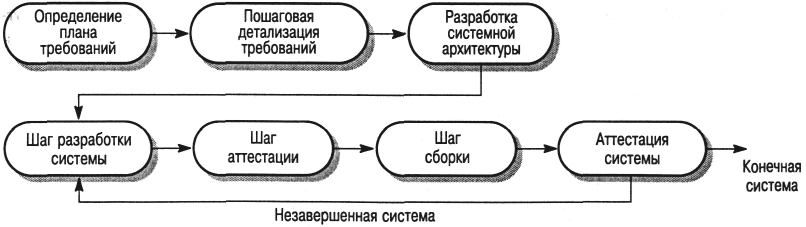

Модель пошаговой разработки объединяет достоинства каскадной и эволюционной модели. Эта модель (рис. 14.5) была предложена Миллсом (Mills) как попытка уменьшить количество повторно выполняемых работ в процессе создания ПО и увеличить для заказчика временной период окончательного принятия решения обо всех деталях системных требований.

Рис. 14.5. Модель пошаговой разработки

В процессе пошаговой разработки заказчик сначала в общих чертах определяет те сервисы (функциональные возможности), которые должны присутствовать у создаваемой системы. При этом устанавливаются приоритеты, т.е. определяется, какие сервисы более важны, а какие – менее. Также определяется количество шагов разработки, причем на каждом шаге должен быть получен системный компонент, реализующий определенное подмножество системных функций. Распределение реализации системных сервисов по шагам разработки зависит от их приоритетов. Сервисы с более высокими приоритетами реализуются первыми.

Последовательность шагов разработки определяется заранее до начала их выполнения. На первых шагах детализируются требования для сервисов, затем для их реализации (на последующих шагах) используется один из подходящих способов разработки ПО. В ходе их реализации анализируются и детализируются требования для компонентов, которые будут разрабатываться на более поздних шагах, причем изменение требований для тех компонентов, которые уже находятся в процессе разработки, не допускается.

После завершения шага разработки получаем программный компонент, который передается заказчику для интегрирования в подсистему, реализующую определенный системный сервис. Заказчик может экспериментировать с готовыми подсистемами и компонентами для того, чтобы уточнить требования, предъявляемые к следующим версиям уже готовых компонентов или к компонентам, разрабатываемым на последующих шагах. По завершении очередного шага разработки полученный компонент интегрируется с ранее произведенными компонентами; таким образом, после каждого шага разработки система приобретает все большую функциональную завершенность. Общесистемные функции в этом процессе могут реализоваться сразу или постепенно, по мере разработки необходимых компонентов.

В описываемой модели не предполагается, что на каждом шаге используется один и тот же подход к процессу разработки компонентов. Если создаваемый компонент имеет хорошо разработанную спецификацию, то для его создания можно применить каскадную модель. Если же требования определены нечетко, можно использовать эволюционную модель разработки.

Процесс пошаговой разработки имеет целый ряд достоинств.

1. Заказчику нет необходимости ждать полного завершения разработки системы, чтобы получить о ней представление. Компоненты, полученные на первых шагах разработки, удовлетворяют наиболее критическим требованиям (так как имеют наибольший приоритет) и их можно оценить на самой ранней стадии создания системы.

2. Заказчик может использовать компоненты, полученные на первых шагах разработки, как прототипы и провести с ними эксперименты для уточнения требований к тем компонентам, которые будут разрабатываться позднее.

3. Данный подход уменьшает риск общесистемных ошибок. Хотя в разработке отдельных компонентов возможны ошибки, но эти компоненты должны пройти соответствующее тестирование и аттестацию, прежде чем их передадут заказчику.

4. Поскольку системные сервисы с высоким приоритетом разрабатываются первыми, а все последующие компоненты интегрируются с ними, неизбежно получается так, что наиболее важные подсистемы подвергаются более тщательному всестороннему тестированию и проверке. Это значительно снижает вероятность программных ошибок в особо важных частях системы.

Вместе с тем при реализации пошаговой разработки могут возникнуть определенные проблемы. Компоненты, получаемые на каждом шаге разработки, имеют относительно небольшой размер (обычно не более 20 000 строк кода), но должны реализовать какую-либо системную функцию. Отобразить множество системных требований к компонентам нужного размера довольно сложно. Более того, многие системы должны обладать набором базовых системных свойств, которые реализуются совместно различными частями системы. Поскольку требования детально не определены до тех пор, пока не будут разработаны все компоненты, бывает весьма сложно распределить общесистемные функции по компонентам.

В настоящее время предложен метод так называемого экстремального программирования (extreme programming), который устраняет некоторые недостатки метода пошаговой разработки. Этот метод основан на пошаговой разработке малых программных компонентов, реализующих небольшие функциональные требования, постоянном вовлечении заказчика в процесс разработки и обезличенном программировании.