Швырков_Неогнестрельные переломы челюстей

.pdf

^

тканей лица, но и головы. Из-за отека иногда невозможно осмотреть глаза, что имеет значение для выявления их травмы, а также поражения зрительного, глазодвигательного нервов. При такой травме возможны сдавление зрительного нерва в его канале, повреждения в области перекреста, а также образование гематом в ретробульбарной области. У больных непосредственно после травмы может быть выраженное кровотечение из носа, остановить которое довольно трудно. Это встречается при переломе верхней челюсти, решетчатой кости, костей носа. При этом часто отмечается ликворея, в том числе и трудно диагностируемая — «скрытая ликворея». Все больные с лобно-лицевыми переломами должны рассматриваться как больные с ликвореей. Остановить кровотечение из носа, в том числе и при переломе верхней челюсти, основания черепа, иногда удается задней тампонадой носа. У таких больных достаточно часто накладывают трахеостому, так как интубация через голосовую щель весьма затруднена. В то же время у них нередко отмечается аспирация рвотных масс, крови, слизи, что делает необходимым санацию трахеобронхиально-го дерева через трахеостому.

Поражение лобных долей мозга отражается на поведении больного и обусловливает своеобразие клинической картины. Больные дезориентированы в собственной личности, месте и времени. Проявляют негативизм, сопротивляются осмотру, некритичны к своему состоянию, стереотипны в речи, поведении. У них выражены булимия, жажда, неопрятность. Возможно психомоторное возбуждение.

Оказывая первую помощь, необходимо нормализовать дыхание пострадавшего, остановить кровотечение, начать выполнять противошоковые мероприятия.

До выведения больного из шока проводить первичную хирургическую обработку раны головы и лица противопоказано.

Оперативные вмешательства предпринимают только по жизненным показаниям. Обязателен осмотр окулиста, невропатолога, по показаниям — нейрохирурга. Следует провести рентгенологическое исследование черепа и костей лица в двух проекциях. Появившуюся интракраниальную гематому удаляют как можно раньше. Лечебную иммобилизацию осуществляют не ранее чем через 4—7 дней после выведения больного из тяжелого состояния.

Постоянная (лечебная) иммобилизация сломанной верхней челюсти при ушибах головного мозга возможна лишь после стабилизации жизненно важных функций (АД, дыхание, сердечная деятельность). Это удается достичь на 2—4-е сутки с момента травмы.

С практической точки зрения, черепно-мозговую травму, сочетающуюся с переломами костей лица (в том числе и вер - хней челюсти), разделяют на четыре группы [Гельман Ю.Е.,

1977]:

▲I — тяжелая ЧМТ (ушиб головного мозга тяжелой и сред ней тяжести, внутричерепные гематомы) и тяжелые пе реломы костей лица (перелом верхней челюсти по Ле Фор II, Ле Фор I, перелом верхней челюсти и нижней одно временно и др.). У половины таких больных развивается травматический шок. Временная иммобилизация возмож на сразу же после выведения из шока. Лечебная иммоби лизация: консервативными методами — на 2—5-е сутки; остеосинтез — не ранее чем на 7-е сутки;

▲II — тяжелая ЧМТ и нетяжелая травма костей лица (пе релом верхней челюсти по Ле Фор III, переломы одно сторонние верхней и нижней челюсти, скуловых костей

идр.). Лечебная иммобилизация может быть осуществле на в 1—3-й сутки;

▲III — нетяжелая ЧМТ (сотрясение, ушиб головного мозга легкой степени) и тяжелые повреждения костей лица. Тяжесть состояния обусловлена в основном травмой лицевого скелета. Лечебная иммобилизация, в том числе

иостеосинтез, возможна уже в первые сутки после травмы;

▲IV — нетяжелая ЧМТ и нетяжелые повреждения костей лица. Иммобилизация отломков может быть проведена уже в первые часы после травмы.

Лечение больных с СЧМТ. Наш клинический опыт и данные литературы свидетельствуют о том, что раннее специализированное лечение не только не отягощает состояние больного, но и способствует более раннему прекращению ликвореи, снижает опасность развития внутричерепных воспалительных осложнений.

Больные с ЧМТ и переломами лицевого скелета обычно поступают в тяжелом состоянии, что обусловлено возможным переломом свода и основания черепа, ушибом лобных и ви - сочных долей мозга, массивными повреждениями костей лица. Кроме того, переломы верхней челюсти весьма шокогенны. Больные нередко находятся в коме. Их состояние усугубляется расстройством внешнего дыхания вследствие обильного кровотечения и ликвореи с аспирацией крови, ликвора и рвот - ных масс.

Ле че н ие б ольн ых с СЧ МТ ск ла д ывае тс я и з тре х з а - дач:

123

122

▲борьба с угрожающими нарушениями жизненно важных функций организма, кровотечением, шоком,

сдавлени-ем и отеком мозга; ▲лечение локальных внечерепных и черепных

повреждений, которое начинают сразу после установления диагноза, а также ранняя профилактика возможных осложнений. Лечение может включать радикальное хирургическое вмешательство в различные сроки после травмы в зависимости от общего состояния больного, тяжести повреждения головного мозга. При краниофасциальной травме наиболее рациональной признана краниомаксиллярная и краниомандибулярная фиксация, которая позволяет обеспечить герметизацию мозгового черепа, .устранить причину сдавления мозга и обеспечить надежную иммобилизацию отломков челюсти (челюстей). .

▲медицинская и социально-трудовая реабилитация пострадавшего [Лихтерман Л.Б., Фраерман А.П., 1994].

3.4. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ

При СЧМТ проводят исследования с целью установления характера и тяжести повреждения костей черепа и вещества

мозга.

Краниография — рентгенография черепа, проводимая в двух проекциях, а при показаниях и с применением специальных укладок для уточнения повреждений — в области затылочных, лобных, височных костей, основания черепа, придаточных пазух носа. Этот вид исследования обязателен не только при любой форме черепномозговой травмы, но и при подозрении

на нее.

Люмбальная пункция проводится с диагностической целью (невропатологом или нейрохирургом) для исследования давления, прозрачности, состава спинномозговой жидкости, а также с целью введения лекарственных веществ. Люмбальная пункция противопоказана при стволовых симптомах, являющихся признаками дислокации мозга, так как может привести к ущемлению ствола мозга и смерти больного.

Ангиография сосудов головного мозга позволяет определить характер поражения и его локализацию. Особенно показан этот метод исследования при подозрении на интракраниальную гематому.

Эхоэнцелография позволяет определить наличие гематомы и сторону поражения по смещению структур средней (сагитталь-

ной) линии в противоположную сторону от объемного процесса. Исследование не имеет противопоказаний.

Пробная трепанация черепа путем формирования поисковых диагностических фрезевых отверстий — довольно распространенный диагностический и лечебный прием, дающий ценные сведения о состоянии черепа при его травме. Эта манипуляция менее трудоемка и более надежна, чем ангиография. Фрезевые отверстия накладывают в области проекции средней оболочечной артерии, где чаще всего располагаются оболочечные гематомы. Типичное место наложения фрезевого отверстия — точка пересечения горизонтальной линии, проведенной от верхненаружного угла глазницы, с вертикальной линией, проведенной через середину скулового отростка височной кости.

Пневмография — применение воздушных контрастов, показана в посттравматическом периоде, когда возникают подозрения на образование мозговых кист или рубцов, вызывающих эпилептические припадки.

124

Г л а в а 4

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА И ДИАГНОСТИКА ПЕРЕЛОМА

НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

4.1. АНАТОМИЯ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ И ПРИКРЕПЛЯЮЩИХСЯ К НЕЙ МЫШЦ

Нижняя челюсть (mandibula) — непарная подвижная кость подковообразной формы. Состоит из двух симметричных половин, каждая из которых имеет тело и ветвь. Тело нижней челюсти представлено основанием и альвеолярной частью. Высота тела челюсти в области резцов больше, в области третьего моляра — значительно меньше. Толщина его наибольшая в зоне моляров, наименьшая — на уровне малых коренных зубов. В переднем отделе на наружной поверхности тела имеется подбородочный бугор. Соответственно верхушкам малых коренных зубов расположены подбородочные отверстия, являющиеся местом выхода нижнечелюстного канала. От переднего края ветви до уровня шестого—пятого зубов вестибулярно располагается костный валик — косая линия (linia obligna). С внутренней стороны подбородочного отдела находится костный выступ — подбородочная ость, ниже от нее и латеральнее — двубрюшная ямка. На внутренней стороне тела челюсти проходит челюстно-подъязычная линия — место прикрепления одноименной мышцы, верхнего сжимателя глотки, подбородочноподъязычной мышцы. Ниже этой линии и параллельно ей расположена одноименная борозда для сосудов и нервов.

Альвеолярная часть тела нижней челюсти содержит по 8 зубных луночек с каждой стороны. Лунки отделены друг от друга межальвеолярными перегородками. На наружной поверхности альвеолярной части луночкам соответствуют луночковые возвышения. Форма, глубина и ширина луночек, толщина их стенок для различных групп зубов неодинаковы. Более глубокой является луночка клыка и второго премоляра. У третьего моляра язычная часть луночки значительно тоньше вестибулярной. Позади него расположена позадимолярная ямка. Тело нижней челюсти состоит из наружной и внутренней ком-

пактных пластинок и заключенного между ними губчатого вещества. Толщина компактных пластинок в области основания несколько меньше, чем в альвеолярной части, где губчатого вещества также больше. В области основания толщина наружной компактной пластинки меньше, чем толщина внутренней. В альвеолярной части эти соотношения обратные: наружная компактная пластинка толще внутренней. Наиболее утолщен нижний край в зоне центральных резцов.

В толще тела нижней челюсти проходит нижнечелюстной канал, в котором располагаются нижнеальвеолярный нерв, артерия и вена. Он начинается нижнечелюстным отверстием на внутренней поверхности ветви и заканчивается подбородочным отверстием на наружной поверхности тела челюсти. Канал ближе всего подходит к дну луночки третьего моляра (1,5—2,5 мм)

иболее отстоит от дна луночки шестого зуба (7—8 мм), т.е. он имеет дугообразную форму, выпуклостью обращенную вниз. Нередко канал проходит через лунку третьего моляра. В зоне больших коренных зубов канал расположен ближе к внутренней компактной пластинке, а в области премоляров ближе прилежит к наружной компактной пластинке. Иногда губчатое вещество между внутренней и наружной компактными пластинками на уровне канала отсутствует. В этом случае стенки его касаются компактных пластинок.

Вветви нижней челюсти различают наружную и внутреннюю поверхности, передний и задний край, венечный и мыщелковый отростки. Передний край ветви латерально переходит в косую линию, медиально распространяется до луночки третьего моляра, ограничивая позадимолярную ямку. Кверху передний край переходит в венечный отросток, к которому прикрепляется височная мышца. Кзади от него расположен мыщелковый отросток. Эти отростки образуют вырезку нижней челюсти. Мыщелковый отросток имеет основание, шейку

иголовку с суставной поверхностью, которая уплощена. На внутренней стороне шейки мыщелкового отростка имеется крыловидная ямка; здесь прикрепляется наружная крыловидная мышца. На наружной поверхности ветви располагается

жевательная бугристость, которая распространяется на наружную поверхность угла челюсти. К ней прикрепляется жевательная мышца. На внутренней поверхности ветви и угла нижней челюсти расположена крыловидная бугристость, к которой прикрепляется медиальная крыловидная мышца. На середине внутренней поверхности ветви имеется нижнечелюстное отверстие, прикрытое спереди и сверху костным выступом (язычком). Выше и кпереди от язычка расположен нижнечелюстной валик — место прикрепления челюстно-крыловидной и челю- стно-клиновидной связок. Наружная компактная пластинка

126 |

127 |

|

ветви челюсти тоньше внутренней на всем протяжении. Губчатое вещество в большем количестве содержится в головке, в шейке мыщелкового отростка и в области перехода тела в ветвь; мало губчатого вещества в венечном отростке.

Наименьшая площадь поперечного сечения нижней челюс- т и — в области середины шейки мыщелкового отростка, угла ветви нижней челюсти, первого премоляра. Компактные пластинки нижней челюсти выдерживают нагрузку на сжатие в области прикрепления жевательной мышцы более 5 кг/мм 2, височной мышцы — более 10 кг/мм2, в местах, свободных от прикрепления мышц, — более 16 кг/мм2. В основании тела

нижней челюсти костные пластинки направлены от лунок зубов к нижнему краю челюсти с наклоном в сторону угла. Костные балки изогнуты по высоте тела с выпуклостью, обращенной кпереди. В альвеолярной части преобладают прямые костные балки, имеющие направление по длине челюсти. Толщина шейки мыщелкового отростка в переднезаднем направлении значительно меньше, чем в боковом направлении. В области основания мыщелкового отростка толщина его в переднезаднем направлении значительно больше, чем в боковом. Именно этими взаимоотношениями будут обусловлены типичность расположения мест перелома при ударе по подбородку или боковому отделу тела нижней челюсти.

К нижней челюсти прикрепляются мышцы, поднимающие (задняя группа) и опускающие ее (передняя группа). Функция этих мышц во многом обусловливает характер смещения отломков нижней челюсти при ее переломе.

4.1.1. Мышцы, поднимающие нижнюю челюсть (задняя группа)

Жевательная мышца (m. masseter) начинается от нижнего края и внутренней поверхности скуловой дуги, переднего ската суставного бугорка височной кости, височной фасции. Она прикрепляется к жевательной бугристой наружной поверхности ветви нижней челюсти ниже ее вырезки. От нижней челюсти мышечные пучки направлены вверх, кпереди и кнаружи. Жевательная мышца поднимает нижнюю челюсть, поверхностный ее слой выдвигает челюсть вперед, при одностороннем сокращении — смещает ее в сторону сокращения.

Височная мышца (m.temporalis) имеет веерообразную форму и состоит из 3 слоев: поверхностного, среднего и глубокого. Начинается от внутреннего листка височной фасции в области височной линии, височной кости, височной поверх -

128

ности большого крыла и подвисочного гребня клиновидной кости, теменной, чешуи лобной, височной поверхности скуловой кости. Прикрепляется к верхушке и наружной поверхности венечного отростка, ветви нижней челюсти в области ее вырезки и косой линии, внутренней поверхности ветви нижней челюсти. От нижней челюсти мышечные пучки направлены кверху, кнаружи и несколько назад. Передние и средние пучки поднимают нижнюю челюсть, задние — выдвинутую вперед челюсть тянут назад.

Медиальная крыловидная мышца (m. pter ygoideus medialis) имеет четырехугольную форму. Начинается от стенок крыловидной ямки крыловидного отростка клиновидной кости, наружной поверхности пирамидального отростка небной кости. Прикрепляется к крыловидной бугристости на внутренней поверхности угла нижней челюсти (симметрично с жевательной мышцей). От нижней челюсти мышечные пучки направлены вверх, внутрь и кпереди под углом 37—48°. При двустороннем сокращении мышца поднимает нижнюю челюсть и выдвигает ее вперед, при одностороннем — смещает нижнюю челюсть в противоположную сторону и вверх.

Латеральная крыловидная мышца (m. pter ygoideus lateralis) имеет треугольную форму и лежит в подвисочной ямке. Начинается двумя головками (верхней и нижней). Верхняя головка берет начало от подвисочной поверхности и подвисочного гребня большого крыла клиновидной кости и от сухожилия глубокого слоя височной мышцы. Нижняя головка отходит от наружной поверхности крыловидного отростка клиновидной кости. Верхняя головка прикрепляется к суставной сумке и суставному диску височно-нижнечелюстного сустава; нижняя головка — к крыловидной ямке мыщелкового отростка нижней челюсти. От нижней челюсти мышечные волокна направлены вперед и внутрь. При двустороннем сокращении мышца выдвигает нижнюю челюсть вперед, при одностороннем — смещает в противоположную сторону [Михайлов С.С,

1973].

4.1.2. Мышцы, опускающие нижнюю челюсть (передняя группа)

Двубрюшная мышца (m.digastricus). Переднее брюшко (venter anterior) начинается от двубрюшной ямки нижней челюсти, заднее (venter posterior) — от сосцевидной вырезки височной кости. Промежуточное сухожилие, общее для переднего и заднего брюшка, прикрепляется к большому рогу Подъязычной кости. От нижней челюсти мышечные пучки пе-

5-348 |

129 |

реднего брюшка направлены вниз и кзади. При фиксировании подъязычной кости переднее брюшко опускает нижнюю че-

люсть и смещает ее кзади.

Ч ел юст н о - п одъ я з ы ч на я м ы шца ( m. myl o h yo i d eu s ) начинается на внутренней поверхности нижней челюсти по linea mylohyoidea. Волокна мышцы идут сверху вниз, внутрь, спереди назад к срединной линии, где образуют сухожильный шов, который направляется от внутренней поверхности подбородка к телу подъязычной кости. При фиксированной подъязычной кости смещает нижнюю челюсть вниз и

кзади.

П одб ор од оч н о - п одъ я з ы ч на я м ы шца ( m. geni o hy o - ideus) начинается от внутренней подбородочной ости. Прикрепляется к телу подъязычной кости. От нижней челюсти мышечные пучки направлены вниз и кзади. При фиксированной подъязычной кости опускает нижнюю челюсть и несколько

смещает ее кзади.

П о дб о р од о ч н о - я з ы ч н а я м ы шц а ( m. g en i o g l os s u s ) начинается от подбородочной ости и, веерообразно расходясь, прикрепляется к язычной фасции на спинке языка. Мышца тянет язык вниз и кпереди.

П одъ я зы чн о - яз ыч ная мы шца ( m. hyog los s u s ), на - чинаясь от больших рогов и верхнебоковых отделов тела подъязычной кости, направляется вперед и кверху; она вплетается в толщу языка, прикрепляясь к язычной фасции по краям языка и его спинки. Мышца тянет язык вниз и

кзади.

Две последние мышцы при одновременном сокращении и укреплении подъязычной кости смещают нижнюю челюсть кзади [Михайлов С.С, 1973]. Зная функцию мышц и место их прикрепления на отломках, можно определить харак - тер смещения последних. Это дает возможность не только распознать перелом, но и уточнить расположение его щели.

4.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕРЕЛОМОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ. МЕХАНИЗМ ПЕРЕЛОМОВ И ПРИЧИНЫ СМЕЩЕНИЯ ОТЛОМКОВ

Существуют многочисленные классификации неогнестрельных переломов нижней челюсти. Достаточно удобной для практических целей является, по нашему мнению, классификация, предложенная Б.Д.Кабаковым и В.А.Малышевым.

130

Классификация переломов нижней челюсти по Б.Д. Кабакову

иВ.А.Малышеву

А. П о л о к а л и з а ц и и .

I. Переломы тела челюсти:

•с наличием зуба в щели перелома;

•при отсутствии зуба в щели перелома.

II.Переломы ветви челюсти:

•собственно ветви;

•венечного отростка;

•мыщелкового отростка: основания, шейки, го ловки.

Б. П о х а р а кт ер у п ер ел о м а .

I. Без смещения отломков, со смещением отломков. П. Линейные, оскольчатые.

Перелом нижней челюсти может произойти вследствие воздействия силы, которая превышает физические возможности костной ткани. Такой перелом принято называть травматическим. Однако челюсть может сломаться и под воздействием усилия, не превышающего физиологическое (например, при пережевывании пищи). Обычно это происходит в случае значительного уменьшения прочности костной ткани вследствие ее истончения при некоторых заболеваниях (злокачественная опухоль, кистозное новообразование, дисплазия, хронический остеомиелит и др.). В этой ситуации перелом определяют как патологический (рис. 4.1).;Перелом может быть в месте приложенной силы (прямой) или на некотором удалении от этого места и даже на противоположной стороне (непрямой, или отраженный). .Нередко одновременно происходят прямые и непрямые переломы, особенно при расположении линии перелома с двух сторон от средней линии. В зависимости от направления щели излома и ее формы переломы подразделяют на продольные, поперечные, косые, зигзагообразные. Кроме того, они могут быть крупно- и мелкооскольчатыми. Яо количеству линий перелома выделяют одиночные, двойные (два перелома на одной стороне челюсти), двусторонние (по одному перелому на разных сторонах челюсти), множественные переломы. Они могут располагаться с одной стороны челюсти (односторонние) или с двух сторон (двусторонние). По данным литературы, одиночные переломы встречаются чаще, чем двойные; множественные — реже, чем одиночные и двойные.

5* |

131 |

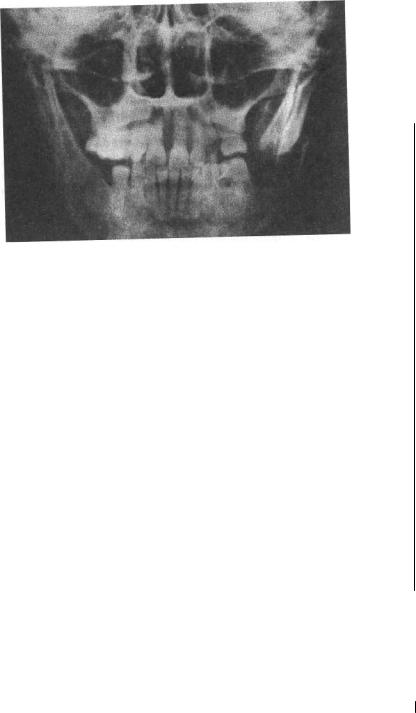

Рис.4.1. Рентгенограмма черепа в прямой проекции. Патологический перелом нижней челюсти в области угла слева, проходящий через кистозное новообразование.

Из клинических соображений переломы тела нижней че-

люсти подразделяют на переломы подбородочного отдела (в пределах от клыка до клыка); бокового отдела (в пределах от клыка до второго моляра); области угла (участок между вторым и третьим моляром и лунка третьего моляра). В области угла перелом чаще проходит через лунку восьмого

зуба.

Переломы тела нижней челюсти в пределах зубного ряда всегда открытые. Это связано с тем, что слизистая оболочка альвеолярной части неподвижна и в случае смещения отломков может разрываться вместе с надкостницей. Щель перелома при этом будет сообщаться с полостью рта. Перелом может проходить и через лунку зуба, что сопровождается травмой периодонта, а иногда вывихом или переломом зуба. Это

всвою очередь обусловливает сообщение костной раны с полостью рта через периодонтальную щель. Во фронтальном участке подбородочного отдела переломы отмечены в 4,9 %,

вобласти клыка — в 12,9 %, премоляров — в 11,8 %, угла челюсти — в 37,4 % случаев. Таким образом, на долю тела нижней челюсти приходится 67 % ее переломов. В области ветви переломы составляют 33 %: мыщелковый отросток — 23,3 %, собственно ветвь — 6,1 %, венечный отросток — 3,6 % [Лурье Т.М., 1975]. При переломе мыщелкового отростка различают переломы основания, шейки и головки его. Перелом скуловой дуги иногда сопровождается переломом ве-

132

нечного отростка. Переломы ветви нижней челюсти обычно бывают закрытыми, однако в случае разрыва окружающих кость мягких тканей и кожи могут быть и открытыми. Чаще это наблюдается в случае производственной травмы или до- рожно-транспортного происшествия.

4.2.1. Механизм переломов нижней челюсти

Различают четыре варианта механизма перелома нижней челюсти: перегиб, сдвиг, сжатие, отрыв. Нижняя челюсть, имея дугообразную форму, при механическом воздействии испытывает напряжение костной ткани в наиболее изогнутых или наиболее тонких ее участках. Таковыми в пределах нижней челюсти являются основание и шейка мыщелкового отростка, угол, область подбородочного отверстия и клыка, подбородочный отдел. Именно в этих наиболее «слабых» местах ломается нижняя челюсть вследствие ее перегиба. При этом возможны различные клинические варианты перелома нижней челюсти.

жПри нанесении удара по подбородку на широкой его площади в направлении спереди назад наибольшее напряжение возникает в зоне мыщелковых отростков. Возможен непрямой перелом в области шейки с одной стороны или с двух сторон, но не у основания его. Связано это с тем, что в переднезаднем направлении шейка мыщелкового отростка в 3 раза тоньше, чем его основание.

▲Если сила приложена на небольшой площади бокового отдела тела нижней челюсти, возможен прямой перелом в месте ее приложения: чаще всего в области угла челюсти (кость истончена в зоне лунки третьего моляра), подбородочного отверстия (зона премоляров является одним из тонких участков нижней челюсти), в области клыка (кость ослаблена глубокой лункой клыка).

▲Если сила приложена на небольшой площади бокового отдела ветви челюсти (во фронтальной плоскости), возможен прямой перелом основания мыщелкового отростка, так как толщина его значительно меньше, чем в области шейки.

▲В случае нанесения удара на широкой площади бокового отдела тела нижней челюсти возможен непрямой перелом на противоположной стороне от приложенной силы

133

в области угла и основания мыщелкового отростка, с меньшей степенью вероятности — его шейки.

▲ Если сила приложена на широкой площади угла нижней челюсти с одной стороны, т.е. несимметрично, произойдет прямой перелом в области угла и непрямой — в боковом участке подбородочного отдела тела нижней челюсти.

Таким образом, в случае перегиба прямой перелом нижней челюсти чаще возникает в месте приложения силы на нешироком участке, а непрямой, если сила приложена на значительной площади челюсти.

Механизм сдвига реализуется в случае, когда сила приложена к участку челюсти, не имеющему опору, и он смещается (сдвигается) относительно другого ее участка, имеющего опору. Вследствие сдвига происходит продольный перелом собственно ветви нижней челюсти, если сила, направленная снизу вверх, приложена к основанию нижней челюсти кпереди от ее угла на узком участке (в проекции венечного отростка). Передний отдел ветви нижней челюсти смещается вверх по отношению к заднему, который имеет опору в суставной впадине. Реализация этого механизма возможна при отсутствии моляров и премоляров на нижней челюсти или их антагонистов на стороне перелома; при полном отсутствии зубов на верхней и нижней челюсти; если в момент нанесения удара рот у пострадавшего был полуоткрыт. Механизм сдвига имеет место и при переломах тела нижней челюсти. Если сила приложена к основанию челюсти снизу вверх на участке, лишенном зубов, то он, не имея опоры, может сместиться вверх относительно участка, имеющего зубы и, следовательно, опору.

Механизм сжатия может проявиться, если две действующие навстречу друг другу силы приложены на широком основании. При нанесении удара снизу вверх по нижнему краю угла нижней челюсти на широкой площади ветвь нижней челюсти, фиксированная в суставной впадине, подвергается сжатию и костные балочки ломаются. Щель перелома при этом располагается в среднем отделе ветви нижней челюсти в поперечном направлении.

Механизм отрыва может проявиться в тех случаях, когда под воздействием силы, приложенной сверху вниз на область подбородка, нижняя челюсть смещается вниз. При этом происходит резкое рефлекторное сокращение всех жевательных мышц. Мощная височная мышца, прикрепленная к недостаточно прочному венечному отростку на значительной площади, отрывает его от ветви челюсти. Реальность осуществления такого механизма перелома венечного отростка признают не все авторы. 134

4.2.2. Причины смещения отломков

Смещение отломков нижней челюсти происходит вследствие действия приложенной силы, под влиянием собственной тяжес - ти отломков и силы сокращения прикрепленных к отломкам мышц.

Последний фактор является определяющим. Как уже было отмечено, нижняя челюсть перемещается под воздействием двух групп мышц: поднимающих (задняя группа) и опускающих (передняя группа) нижнюю челюсть. Все мышцы парные и прикрепляются в симметричных точках. Они действуют на всю нижнюю челюсть и усиливают действие друг друга. Мышцы,

опускающие нижнюю челюсть, слабее мышц, поднимающих ее. Это

объясняется не только их меньшим поперечным сечением, но и воздействием этих мышц на подбородок под достаточно острым углом^Нижняя челюсть объединяет мышцы в единую, хорошо работающую систему. Когда целостность нижней челюсти нарушена, а щель перелома не проходит по средн ей линии, образуются два и более неодинаковых по размерам от - ломков. Синхронность в работе этой системы нарушается. Жевательные мышцы каждой стороны воздействуют на неравные по величине и разрозненные отломки слева и справа, в то время как мышцы, опускающие нижнюю челюсть, не разъединены и прикреплены в основном в области внутренней поверхности подбородка на большем отломке. Они преодолевают сопротивление жевательных мышц, прикрепленных к нему, и тянут конец большого отломка вниз. Это связано с тем, что

сила жевательных мышц, поднимающих нижнюю челюсть с од -

ной стороны, меньше силы всех мышц, опускающих нижнюю че -

люсть. Смещение отломков тем значительнее, чем больше площадь прикрепления мышц на каждом из отломков. С учетом изложенного можно сгруппировать мышцы в зависимости от их функций, что дает дополнительную информацию о характере смещения отломков нижней челюсти:

•смещение нижней челюсти вверх (смыкание челюстей): височная, жевательная, медиальная крыловидная мыш цы;

•опускание нижней челюсти: двубрюшная, челюстноподъязычная, подбородочно-подъязычная мышцы;

•смещение нижней челюсти вперед: латеральная крыловид ная, медиальная крыловидная (при двустороннем сокра щении), жевательная (поверхностный слой);

•смещение нижней челюсти назад, ранее выдвинутой кпе реди: височная (задние пучки), двубрюшная и подборо дочно-подъязычная мышцы;

•смещение нижней челюсти влево: правые латеральная и

135

медиальная крыловидные, левые височная, двубрюшная, челюстно-подъязычная и подбородочно-подъязычная

мышцы;

•смещение нижней челюсти вправо: левые латеральная и медиальная крыловидные, правые височная, двубрюшная, челюстно-подъязычная и подбородочно-подъязычная мышцы.

Таким образом, передняя группа мышц смещает конец большого отломка вниз. Челюстно-подъязычная мышца поворачивает его вдоль продольной оси, наклоняя зубы в ораль ную сторону. Латеральная и в меньшей степени медиальная крыловидные мышцы смещают больший отломок (а при определенных условиях и меньший) в сторону перелома; жевательная и височная мышцы — меньший отломок кверху. Кроме того, жевательная мышца смещает основание малого отломка кнаружи, наклоняя орально альвеолярную часть с зубами. Латеральная крыловидная мышца на стороне малого отломка смещает его несколько кнутри. Исходя из клинического опыта, можно констатировать, что смещение отломков нижней челюсти происходит вверх, вниз, кнутри, кнаружи. Возможно смещение их в горизонтальной плоскости (по длине), когда концы фрагментов, налагаясь один на другой, соприкасаются своими боковыми поверхностями. Это чаще встречается при косых переломах или в ситуациях, когда боковое смещение превышает поперечное сечение сломанного участка кости.

4.3. КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ПЕРЕЛОМОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

Исходя из требований клинической практики, тело нижней челюсти условно подразделяют на подбородочный (между лун- ками 3 1 3), боковой отделы (от 3 | 3 до 7 | 7), область угла (между

8 7 | 7 8 и лункой 8 | 8).

При переломах нижней челюсти жалобы больных разнообразны и во многом зависят от локализации перелома и его характера. Как правило, больных беспокоят припухлость в околочелюстных тканях, боль в определенном участке нижней челюсти, усиливающаяся при открывании и закрывании рта, неправильное смыкание зубов. Откусывание и пережевывание пищи, особенно жесткой, резко болезненно, иногда невозможно. Некоторые больные отмечают онемение кожи подбородка и нижней губы. Возможны головокружение, головная боль, тошнота. Врач должен выяснить, когда, где и при каких об -

стоятельствах получена травма. Нет ли признаков, характерных для перелома основания черепа, повреждения головного мозга. По клиническим признакам (сохранение или отсутствие сознания, контактность больного, характер дыхания, пульса, уровень артериального давления, мышечная защита или боль при пальпации органов брюшной полости) оценивают общее состояние больного. Необходимо исключить травматические повреждения других анатомических областей. При осмотре лица нередко определяется нарушение его конфигурации за счет посттравматического отека мягких тканей, гематомы, смещения подбородка в сторону от средней линии. На коже лица могут быть ссадины, кровоподтеки, раны. Существенные данные можно выявить при пальпации контуров нижней челюсти, которую проводят в симметричных точках.

Врач перемещает пальцы рук по заднему краю ветви челюсти и основанию ее тела в направлении от мыщелкового отростка к средней линии или наоборот. При этом под пальцем можно определить костный выступ, дефект кости или болезненную точку чаще в области наиболее выраженной припухлости мягких тканей или гематомы. Вслед за этим проверяют симп-

томы нагрузки (болевой симптом) — выявляют болезненную точку, соответствующую месту предполагаемого перелома. При этом в случае перелома нижней челюсти некоторое смещение отломков под воздействием прилагаемого врачом на удалении от перелома умеренного усилия сопровождается появлением боли в месте перелома. Предварительно больному объясняют суть проводимого исследования. Одним пальцем больной показывает проекцию болевой точки на коже лица. Она, как правило, совпадает с ранее выявленным костным выступом и

припухлостью (гематомой) в области мягких тканей. Этот симптом проверяют следующим образом: А. врач фиксирует на подбородочном отделе тела нижней челюсти больного указательный и большой пальцы правой руки и производит умеренное давление спереди назад. Представляется возможным установить предполагаемую линию перелома в области ветви и тела нижней челюсти;

▲ врач располагает пальцы на наружной поверхности угла нижней челюсти слева и справа и производит давление по направлению к средней линии (навстречу друг другу) — так обнаруживают переломы в области тела нижней челюсти;

▲ врач большими пальцами умеренно надавливает снизу вверх на нижний край угла челюсти с обеих сторон (по направлению к головке нижней челюсти). Этим приемом определяют перелом в области ветви нижней челюсти.

137

136

Данный симптом очень важен для топической диагностики перелома, особенно в тех случаях, когда не удается прощупать костную ступеньку (отсутствие смещения отломков, выраженный травматический отек, воспалительный инфильтрат и др.).

Не применяя рентгенологическое исследование, клиническим приемом можно определить направление и конфигурацию щели перелома. Для этого перемещают II палец руки вдоль основания челюсти и через каждые 5 мм оказывают легкое давление на кость. В самой болезненной точке заранее проинструктируемый больной подает знак голосом. Указанное место врач обозначает краской. Переместив палец вверх приблизительно на 1 см, повторяют процедуру обследования и также маркируют место наибольшей болезненности. Приподняв палец еще на 1 см, проводят аналогичное обследование. Для повышения точности результата исследования процедуру повторяют. Соединив три намеченные точки, получают кривую, соответствующую направлению и конфигурации щели перелома.

С помощью острой иглы можно определить нарушение болевой чувствительности кожи нижней губы и подбородка слева и справа. Если произошел разрыв нижнего альвеолярного нерва, то на стороне перелома болевые ощущения полностью отсутствуют.

Для исключения или подтверждения перелома мыщелкового отростка следует определить амплитуду движения головки его в суставной впадине. Для этого врач II или V палец вводит в

наружный слуховой проход с обеих сторон и прижимает его к передней стенке прохода. При смещении челюсти вниз и в сторону по данным пальпации можно судить о наличии или отсутствии синхронности и достаточности амплитуды движения головки мыщелкового отростка. В случае перелома мыщел-

кового отростка перемещение головки нижней челюсти может отсутствовать или его амплитуда будет значительно меньше,

чем на здоровой стороне. Полученные данные можно подтвердить, пальпируя головку нижней челюсти впереди козелка ушной раковины. Затем осматривают полость рта. Больному предлагают открыть и закрыть рот. Уменьшение амплитуды движения нижней челюсти может быть признаком ее перелома, так как при открывании рта в полном объеме появляются выраженные болевые ощущения вследствие смещения отломков. При открывании рта подбородок нередко смещается в сторону от средней линии (в сторону перелома).

При обследовании рта прежде всего обращают внимание на контакт зубных рядов. Чаще всего прикус бывает нарушен. При одностороннем переломе обычно образуются разновеликие отломки нижней челюсти. На большом отломке прикрепляют -

ся практически все мышцы, опускающие нижнюю челюсть. По своей силе они превосходят мышцы, поднимающие этот отломок. К тому же сказывается тяжесть большого отломка и мышц дна рта, прикрепляющихся к нему. Поэтому больший отломок всегда смещается вниз, а меньший — кверху. Именно по этой причине зубы малого отломка контактируют с антагонистами, а на большем отломке контакт зубов с антагонистами отсутствует почти на всем протяжении, кроме моляров.

Может быть болезненной перкуссия зуба кзади от щели перелома.

В случае перелома в пределах зубного ряда в преддверии рта определяется гематома, которая располагается с вестибулярной и язычной сторон альвеолярной части. При ушибе мягких тканей она образуется лишь с вестибулярной стороны. Локализация гематомы во рту совпадает с локализацией в околочелюстных мягких тканях и соответствует месту перелома. Иногда можно обнаружить, как уже было сказано выше, рваную рану слизистой оболочки альвеолярной части, которая распространяется в межзубный промежуток. В данном случае с определенной уверенностью можно предполагать, что линия перелома проходит именно между этими зубами. Если разрыва слизистой оболочки нет, то соотнести линию перелома с зубами можно по данным перкуссии. Обычно перкуссия зуба, расположенного кзади от щели перелома, как правило, болезненна. Может реагировать на перкуссию и зуб, расположенный кпереди от щели перелома. Достоверным клиническим признаком, позволяющим не только установить перелом, но и уточнить его локализацию, является симптом подвижности отломков челюсти.

Перелом в пределах зубного ряда определяют следующим образом: II палец правой руки располагают на зубах одного из предполагаемых отломков, II палец левой руки — на зубах другого отломка. Большими пальцами со стороны кожных покровов фиксируют тело нижней челюсти в области нижнего ее края, т.е. снизу. Производя незначительные движения в разных направлениях (вверх-вниз, вперед-назад, «на излом»), можно установить изменение высоты расположения рядом стоящих зубов, увеличение межзубного промежутка или раны слизистой оболочки альвеолярной части. Это происходит вследствие смещения отломков под воздействием усилий врача. В случае перелома в области угла нижней челюсти удобнее фиксировать меньший отломок не в пределах зубов (третьего моляра, если он есть), а в области ветви нижней челюсти, расположив I палец левой руки со стороны полости рта на ее переднем крае, а остальные пальцы (со стороны кожных покровов) — на заднем крае. Пальцами правой руки захватывают большой отломок и смещают его так, как изложено выше.

139

138

Клинические предположения должны быть подтверждены рентгеновским исследованием. Рентгенограммы позволяют уточнить расположение и характер перелома, выраженность смещения отломков и наличие костных осколков, отношение корней зубов к щели перелома. Следует сделать два рентгеновских снимка — в прямой и боковой проекциях. Если есть возможность, делают ортопантомограмму, на которой можно проследить изменения на всем протяжении нижней челюсти, возникшие вследствие травматического воздействия. При переломах мыщелкового отростка ценную дополнительную информацию дает томограмма височно-нижнечелюстного сустава. На основании клинико-рентгенологических данных врач ставит диагноз и определяет план лечения больного.

4.4. ПЕРЕЛОМ В БОКОВОМ ОТДЕЛЕ ТЕЛА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

Эти переломы чаще возникают в месте приложения силы, т.е. являются прямыми. Клиническое проявление одностороннего перелома нижней челюсти любой локализации, в том числе и бокового отдела тела челюсти, во многом предопределено направлением плоскости перелома и расположением ее по отношению к срединной линии: чем дальше от нее располо-

жена плоскость перелома, тем значительнее смещение отломков.

Прежде чем говорить о характере смещения отломков нижней челюсти при ее переломе, следует напомнить о том, что представляют собой плоскости и оси. Из нормальной анатомии известно, что срединная плоскость делит тело человека на две симметричные половины. Параллельно ей располагаются сагиттальные плоскости, которые делят тело на отрезки, расположенные справа налево, т.е. на правую и левую части.

Перпендикулярно срединной плоскости в вертикальном направлении располагаются фронтальные плоскости, которые определяют отрезки, идущие спереди назад, т.е. делят тело на переднюю и заднюю части.

Перпендикулярно срединной и фронтальной проводят горизонтальные плоскости, которые определяют отрезки, распо-

ложенные друг над другом.

Через указанные плоскости можно провести оси: вертикальную, идущую сверху вниз; сагиттальную — спереди назад (продольная); фронтальную — справа налево (поперечная). Для упрощения восприятия и понимания излагаемого ниже материала мы сочли рациональным определять направление плоскости перелома тела нижней челюсти терминами «переднезаднее» или «заднепереднее». При этом первая часть слова в терминах обозначает точку, принадлежащую альвеолярной части,

а вторая — точку, принадлежащую основанию (нижнему краю) тела нижней челюсти. Исходя из этого, «переднезаднее» направление обозначает, что плоскость перелома идет от альвеолярной части вниз и кзади к основанию тела нижней челюсти; «заднепереднее» — от альвеолярной части вниз и кпереди к основанию тела нижней челюсти. Эта терминология будет использована в основном при характеристике косых переломов тела нижней челюсти. Плоскость перелома может быть развернута вокруг вертикальной оси: в язычную сторону (орально), когда компактная пластинка челюсти с язычной стороны расположена ближе к средней линии по сравнению с вестибулярной; в вестибулярную сторону (вестибулярно), когда компактная пластинка с вестибулярной стороны расположена ближе к средней линии по сравнению с язычной.

Клинический опыт свидетельствует о том, что возможны как минимум три варианта направленности плоскости (щели) перелома через сагиттальную ось тела нижней челюсти. Плоскость перелома (щель) может проходить вертикально по отношению к т ел у нижней челюсти , пер есекая са - гиттальную (продольную) ось ее под прямым углом, т.е. щель

перелома на альвеолярной части и основании тела челюсти рас - положена на одной вертикальной линии. При этом линии излома наружного и внутреннего кортикальных слоев челюсти на каждом из отломков находятся на одном уровне, т.е. плоскость перелома не повернута по вертикальной оси (рис.4.2). Такого рода перелом чаще наблюдается в области моляров и премоляров. Смещение отломков в этом случае бывает значительным. Меньший отломок смещен внутрь и кверху. Наблюдается бу- горково-бугорковый контакт зубов. Альвеолярная часть наклонена кнутри (за счет тяги челюстно-подъязычной мышцы и силового превалирования жевательной мышцы над медиальной крыловидной в условиях подвижной точки опоры в височнонижнечелюстном суставе). Основание тела нижней челюсти вместе с углом несколько развернуто кнаружи. Больший отломок под действием прикрепленной к нему передней группы мышц смещается книзу и в сторону перелома (под действием латеральной, в меньшей степени медиальной крыловидной мышц, а также челюстно-подъязычной, переднего брюшка Двубрюшной и подбородочно-подъязычной мышц с противоположной стороны). Средняя линия, таким образом, будет смещена в сторону перелома. Фронтальная группа зубов на большом отломке не контактирует, а моляры и премоляры имеют бугорково-бугорковый контакт. Возможен разрыв слизистой оболочки альвеолярной части, а также нижнего луночкового нерва, что сопровождается онемением кожи нижней гУбы и подбородка на стороне перелома. Если щель перелома

141

140