- •Контрольная фчж

- •1. Дайте понятие «раздражение» и «раздражимость». Виды раздражителей. Адекватные и неадекватные раздражители.

- •6. Что такое двигательная единица. Какими физиологическими свойствами обладают скелетные мышцы?

- •7. Каковы основные функции и по какому принципу классифицируют нервную систему? Назовите основные свойства нервных волокон.

- •8. История изучения биоэлектрических явлений в тканях. Опыты Гальвани, Маттеуччи. Роль русских ученых Чаговца, Самойлова и др.

- •9. Потенциал покоя. Мембранно-ионная теория происхождения потенциалов покоя.

- •10. Потенциал действия. Механизм его происхождения и распространения.

- •11. Законы проведения возбуждения по нерву.

- •12. Особенности проведения возбуждения в мякотных и безмякотных нервных волокнах.

- •13. Перечислите основные законы проведения возбуждения по нерву. Опишите особенности проведения возбуждения по безмиелиновым и по миелиновым нервным волокнам?

- •14. Особенности макро- и микростроения гладких и поперечнополосатых мышц.

- •15. Иннервация мышц. Двигательная единица.

- •16. Передача возбуждения с нерва на мышцу. Нервно-мышечные синапсы, их строение и функция. Роль медиаторов в передаче возбуждения.

- •17. Механизм мышечного сокращения. Изменение соотношения протофибрилл. Роль ионов Са и атф

- •18. Одиночное и тетаническое сокращение мышцы. Режимы мышечной деятельности (изотонический, изометрический, ауксометрический).

- •19. Суммация сокращений, виды суммации. Условия суммации.

- •20. Соотношение фазы потенциала действия с фазами изменения возбудимости и одиночного цикла сокращения. Особенности рефрактерного периода в мышечном волокне.

- •21. Структурно-функциональные особенности скелетных мышц. Понятие о моторной единице. Виды моторных единиц.

- •22. Механизм мышечного сокращения и расслабления. Теория «скольжения» нитей. Химические и тепловые изменения в мышечном волокне.

- •25. Работа мышц. Зависимость работы мышц от величины нагрузки.

- •26. Утомление мышц. Причина утомления изолированной мышцы. Причина утомления мышц в целостном организме.

- •27. Основные физиологические особенности гладких мышц. Примеры, демонстрирующие эти свойства.

- •28. Синапсы в центральной нервной системе, механизм передачи возбуждения в нервных синапсах.

- •29. Механизм выведения молока из молочных желез при доении и нервно-гуморальная регуляция его.

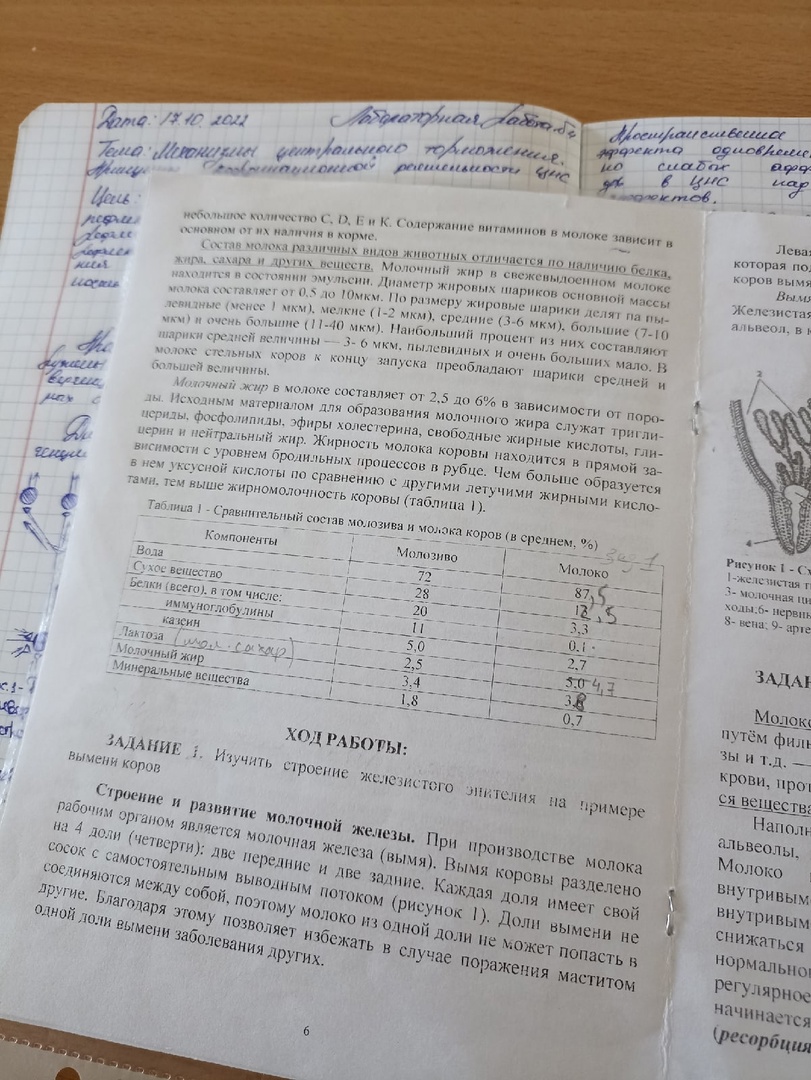

- •30. Как совершается выведение молока их альвеолярного отдела в цистеральный. Состав и физико-химические свойства молозива и молока.

- •31. Регуляция образования и выведения молока.

30. Как совершается выведение молока их альвеолярного отдела в цистеральный. Состав и физико-химические свойства молозива и молока.

Ответ. Молокоотдача — это рефлекторная реакция молочной железы, возникающая во время доения и способствующая переходу молока из альвеолярного отдела вымени в цистеральный. Молокоотдача происходит под влиянием безусловных и условных рефлексов. Во время подмывания вымени, надевания доильных стаканов и при сжатии сосков резиной доильных аппаратов нервные окончания сосков раздражаются, но рецепторы, от которых зависит рефлекс молокоотдачи, расположены глубоко в тканях сосков. Поэтому, чтобы вызвать их раздражение, необходимо сильное и частое сжатие сосков. Раздражения по нервам передаются в спинной мозг, а оттуда поступают ответные сигналы на мышцы сфинктеров сосков, цистерн и крупных протоков — возникает безусловный рефлекс молокоотдачи, который можно разделить на две фазы. Первая фаза безусловного рефлекса молокоотдачи наступает через 5—10 с после начала раздражения сосков. В течение этой фазы происходит кратковременное ослабление мускулатуры цистерн и снижение давления в вымени. Затем степень сжатия мускулатуры и широких протоков повышается и молоко после раскрытия сфинктеров сосков удаляется из вымени. В процессе доения периодически снижается и повышается давление в вымени. Во второй фазе рефлекса молокоотдачи сигналы от рецепторов поступают в заднюю долю гипофиза. Гипофиз выделяет в кровь гормон молокоотдачи — окситоцин. Поступая в вымя с током крови, окситоцин вызывает сокращение клеток, сжимающих альвеолы. В результате давление в альвеолах повышается и молоко поступает в протоки и цистерны, откуда оно может быть извлечено доильным аппаратом. Эта фаза молокоотдачи начинается спустя 30—60 с после раздражения рецепторов сосков и длится 4—6 мин. По истечении этого времени окситоцин теряет свою активность или разрушается. Сжатие альвеол прекращается, и извлечь невыдоенное молоко из вымени невозможно.

31. Регуляция образования и выведения молока.

Ответ. Альвеолярные клетки молочной железы секретируют составные части молока и выделяют его в просвет альвеол. Необходимые для этого вещества приносятся к железе кровью. Установлено, что для образования 1 л молока через вымя должно пройти в среднем 650 л крови. Вода, витамины и ионы некоторых минеральных веществ проходят в полость альвеол путем простой фильтрации. Избирательно поглощаются из крови глюкоза, аминокислоты, кальций, фосфор. Синтезируются эпителием альвеол молочный сахар, казеин, молочный жир. Этот синтез происходит из «предшественников», поступающих с кровью. В альвеолах и протоках молочной железы происходит также обратное всасывание (реабсорбция) ионов некоторых минеральных веществ. В железистой ткани вымени обнаружено большое количество ферментов, относящихся к группе синтетаз. В разгар лактации с напряжением работают другие системы организма: усиливается синтетическая деятельность печени, увеличивается функциональная активность пищеварительного тракта, интенсифицируется обмен веществ. Деятельность молочной железы находится под постоянным контролем эндокринной системы, особенно гормонов передней доли гипофиза и яичника. На обменные и синтетические процессы в молочной железе влияют также гормоны щитовидной железы, коркового слоя надпочечников и поджелудочной железы. Молочная железа секретирует молоко непрерывно. В промежутках между доениями оно заполняет емкостную систему вымени: полость альвеол, выводные протоки, молочные каналы, молочные ходы и цистерну. По мере заполнения системы давление повышается и, достигая определенной величины (40—50 мм ртутного столба), становится фактором, тормозящим молокообразование. Молоко, находящееся в вымени, условно можно разделить на цистернальное, альвеолярное и остаточное. Цистернальное молоко можно получить, вставив катетер (металлическую трубку) в цистерну сосна перед доением; альвеолярное (находящееся в протоках и альвеолах) выделяется при доении данного сосна или других сосков вымени; остаточное же молоко можно извлечь введением животному больших доз гормона окситоцина. При обычном доении животного выдаивается только цистернальное и альвеолярное молоко. Выведение молока из вымени во время доения коровы — процесс довольно сложный, включающий нерно - гормональные механизмы. В нем участвуют нервная система, железы внутренней секреции и мускулатура вымени. Чтобы наступило их взаимодействие, корову к доению нужно подготовить: помыть и промассажировать вымя. При этом раздражаются нервные окончания околососкового участка вымени и сосков. Возбуждение по нервным путям достигает спинного мозга. Отсюда одна часть сигналов направляется к головному мозгу, а другая — к молочной железе. В ответ на эти сигналы задняя доля гипофиза выделяет гормон окситоцин, который через 20— 30с появляется в крови и с током крови доходит до молочной железы, вызывая сокращение мышечных клеток, окружающих альвеолы и мелкие канальцы. Альвеолы как бы сдавливаются, канальцы укорачиваются, а просвет их увеличивается. Возникают благоприятные условия для выхода молока в протоки железы. Одновременно расслабляется сфинктер соска. Когда сокращается вся масса альвеол, крупные молочные протоки и цистерны наполняются молоком, давление внутри вымени резко увеличивается (до 50—70 мм ртутного столба) и наступает рефлекс молокоотдачи.

32.

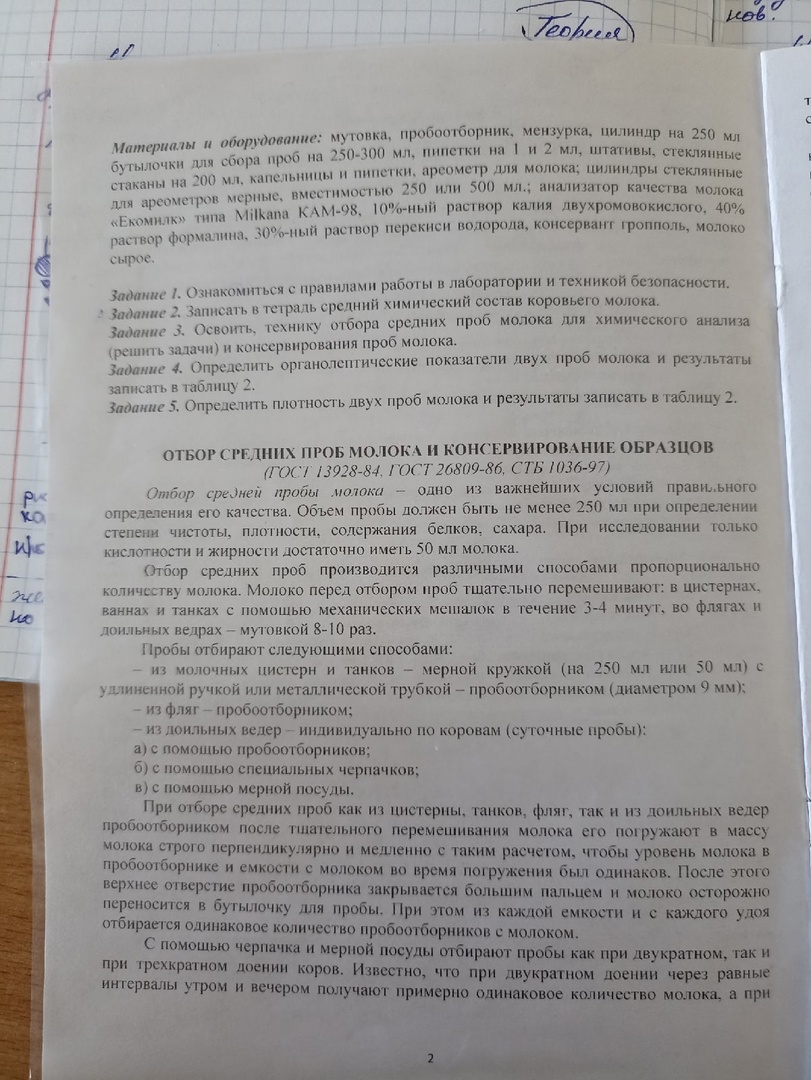

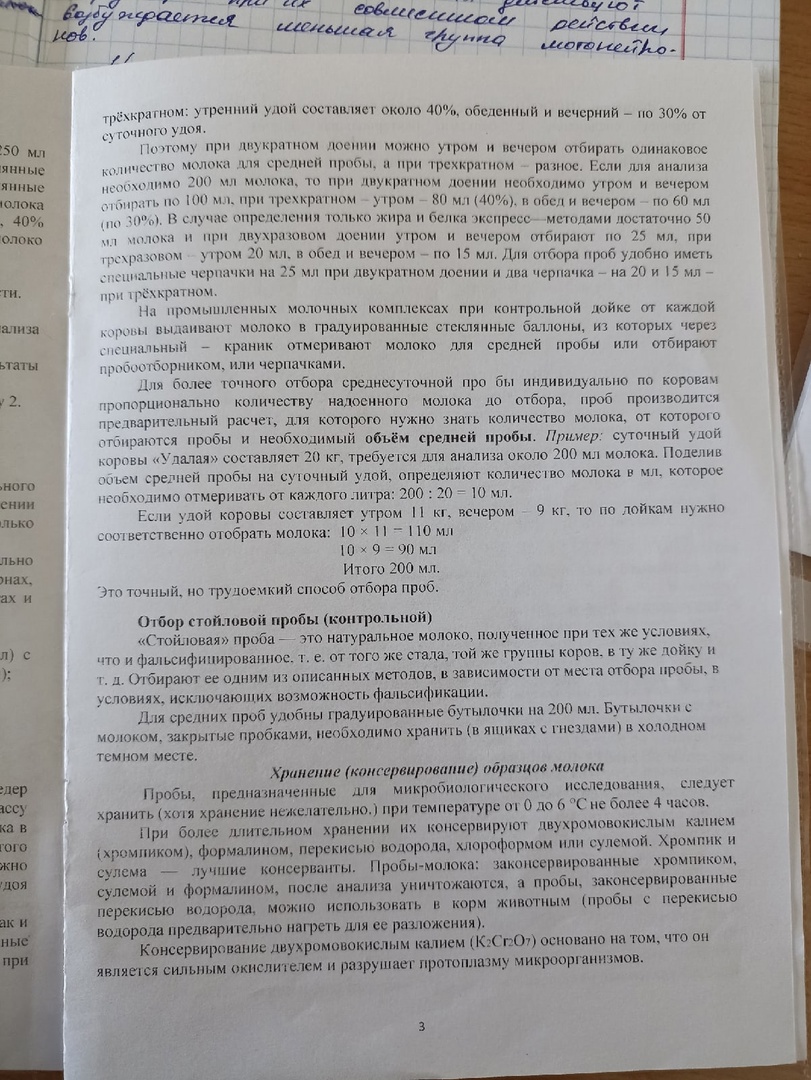

Опишите технику отбора средних проб

молока для химического анализа. Хранение

(консервирование) средних проб.

32.

Опишите технику отбора средних проб

молока для химического анализа. Хранение

(консервирование) средних проб.

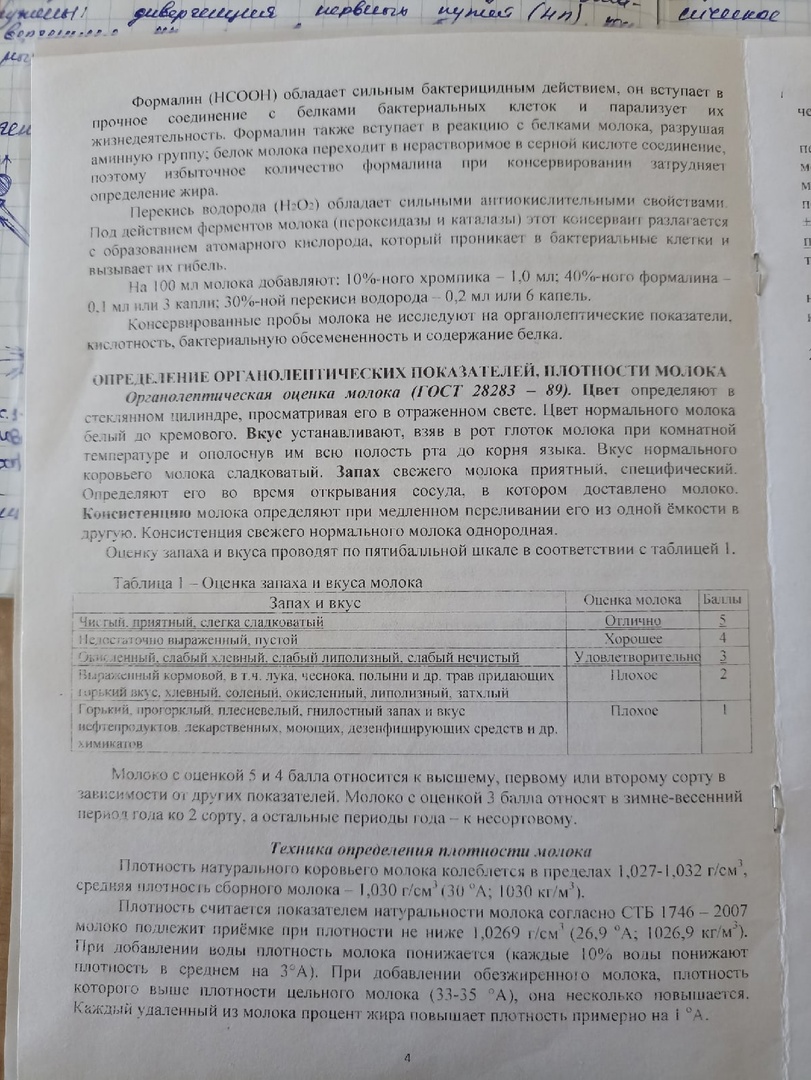

Ответ.

Ответ.

33.

Опишите технику определения плотности

молока. Запишите средний химический

состав коровьего молока.

33.

Опишите технику определения плотности

молока. Запишите средний химический

состав коровьего молока.

Ответ.

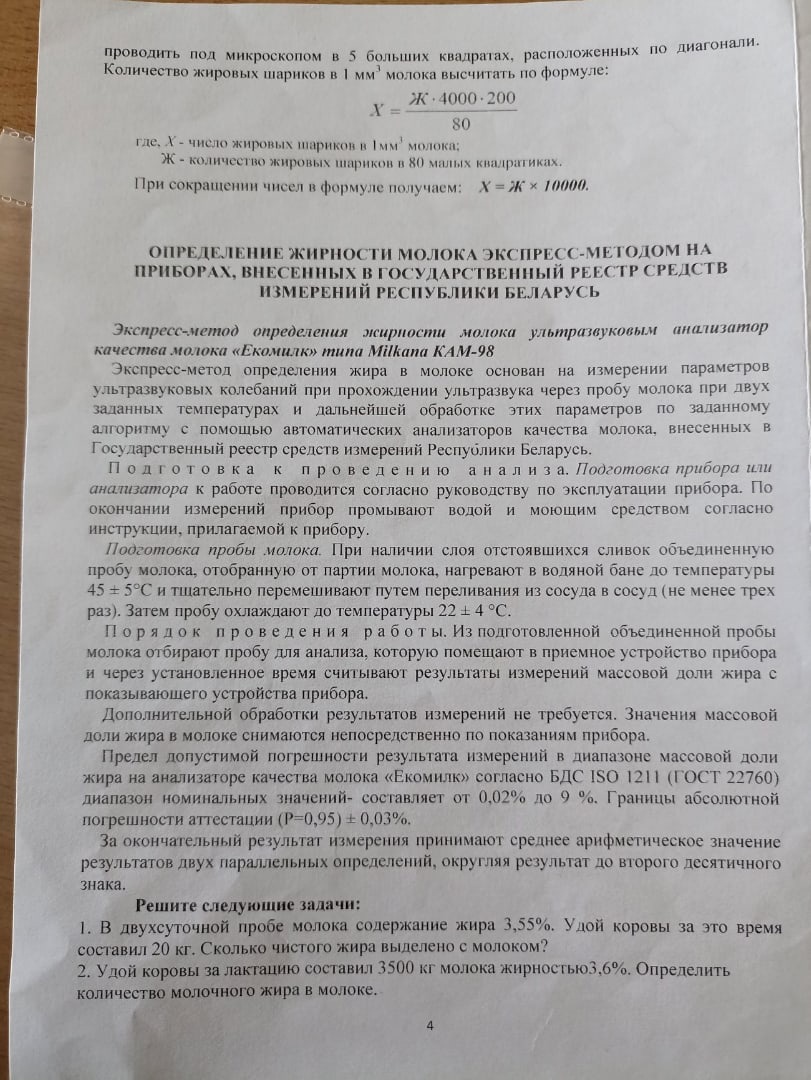

34. Опишите методику подсчет жировых шариков в молоке с помощью камеры Горяева.

Ответ.

Ответ.

35.

Опишите методику подсчета жировых

шариков в молоке кислотным способом.

35.

Опишите методику подсчета жировых

шариков в молоке кислотным способом.

Ответ.

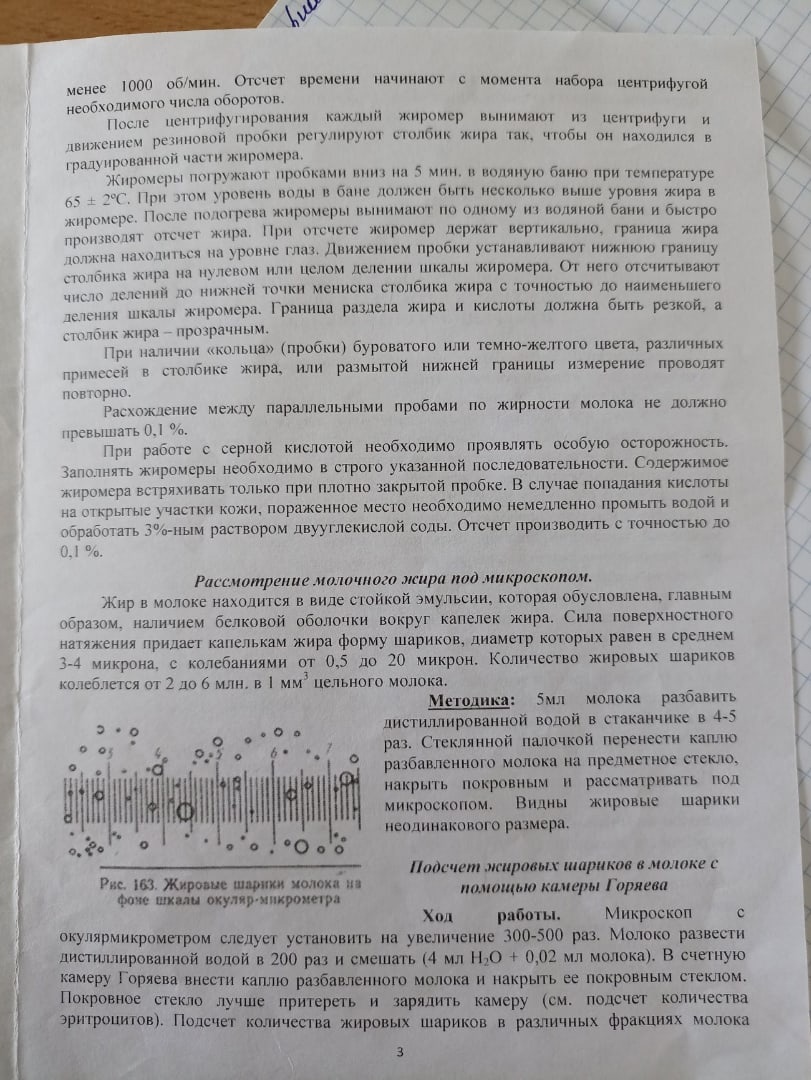

36. Метод определения редуктазы с метиленовым голубым и с резазурином.

Ответ.

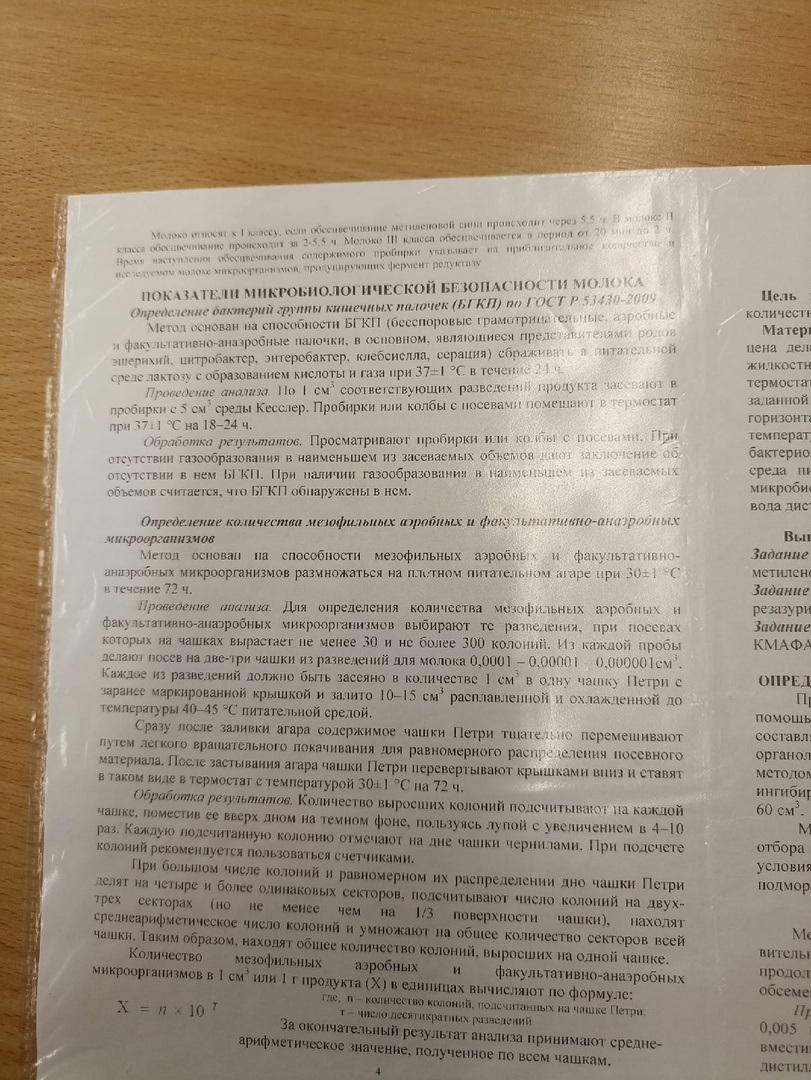

37. Определение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.

Ответ.

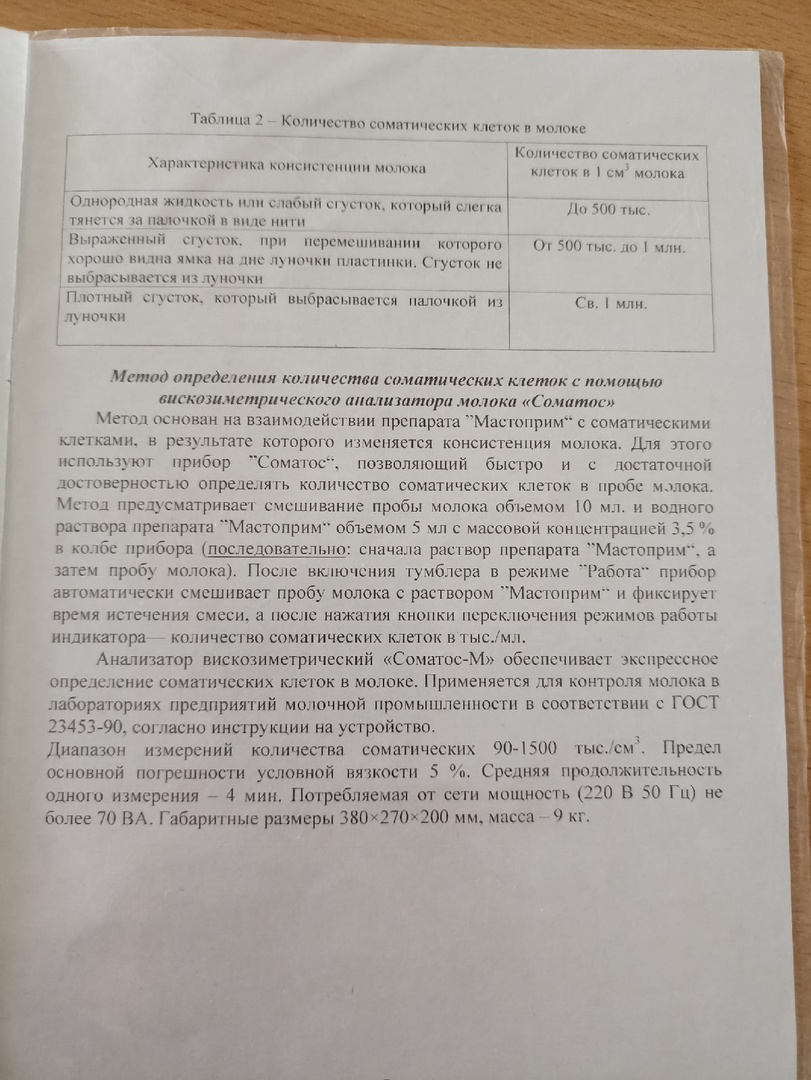

38. Опишите метод определения количества соматических клеток в молоке с применением препарата «Мастоприм».

Ответ.

39. Опишите метод определения количества соматических клеток с помощью прибора «Соматос».

Ответ.

40. Опишите метод определения количества соматических клеток с применением микроскопа

Ответ. Порцию исследуемой пробы молока распределяют тонким слоем на предметном стекле. Подсушивают и окрашивают, затем под микроскопом подсчитывают количество окрашенных клеток. Для определения количества клеток в 1 мл пробы число клеток, подсчитанное на определенной площади, умножают на рабочий коэффициент. Используют реактивы только требуемой аналитической чистоты, дистиллированную и/или деминерализованную воду или воду, эквивалентную по чистоте. Результаты испытания выражают в целых числах, округленных до тысяч (например, записывают 401 586 клеток/мл как 402 000 клеток/мл).