- •6. Cehcophыe cиctemы

- •6.1. Общая характеристика сенсорных систем организма

- •6.1.1. Понятие об анализаторах

- •6.1.2. Общий принцип построения и функционирования сенсорных систем

- •6.2. Основные физиологические свойства сенсорных систем

- •6.2.1. Качественное и количественное различение сенсорного стимула

- •6.2.2. Пространственная и временная размерности ощущений

- •6.3. Физиология рецепторов

- •6.3.1. Классификации рецепторов

- •6.3.2. Общие свойства рецепторов

- •Фоновая активность рецепторов

- •Адаптация рецепторов

- •Сенсорные функции спинного мозга

- •6.5. Сенсорные функции ствола

- •6.6. Сенсорные функции таламуса

- •6.7. Сенсорные функции коры больших полушарий

- •6.8. Кожная чувствительность

- •6.8.1. Механизм возникновениявозбуждения

- •6.8.2. Афферентация кожной чувствительности

- •6.8.3.Обработка кожной чувтвительности в коре больших полушарий

- •6.8.4.Терморецепция

- •6.9. Проприорецепция

- •6.10. Чувство равновесия (физиология вестибулярного анализатора)

- •6.10.1. Общие представления о чувстве равновесия

- •6.10.2. Статолитов аппарат

- •6.10.3. Полукружные каналы

- •6.10.4. Центральные отделы вестибулярной системы

- •6.11. Физиология слуха

- •6.11.1. Рецепторы

- •6.11.2. Механизм передачи звуковых колебаний

- •Механизм восприятия звуковых колебаний рецепторными клетками внутреннегоуха

- •6 11.4. Различение высоты тона

- •6.11.5. Различение силы звука

- •6.11.6. Центральные механизмы обработки звуковой информации

- •6.12. Зрение

- •6.12.1. Оптическая система глаза

- •6.12.2. Аккомодация

- •Регуляция аккомодации

- •6.12.3. Оптические несовершенства глаза

- •6.12.4. Восприятие и обработка сигналов в сетчатке

- •Механизм возбуждения фоторецепторов

- •Обработка зрительной информации в нейронах сетчатки

- •Механизм преобразования светового сигнала в потенциал действия

- •6.12.5. Обработка сигналов в центральных отделах зрительной сенсорной системы

- •Обработка зрительной информации в подкорковых ядрах

- •Зрительная кора

- •6. 12.6. Восприятие цвета

- •6.12.7. Световая и темновая адаптация

- •6. 12.8. Восприятие пространства

- •6.13. Ноцицептивная чувствительность

- •6.13.1.Биологическое назначение боли

- •6.13.2. Виды боли

- •6.13.3. Нейрофизиологические механизмы боли

- •Рецепторы

- •Спинной мозг

- •Уровень центров головного мозга

- •6.13.5. Антиноцицептивные системы

- •Нейроннные системы

- •Гормональные системы

- •6.13.6. Компоненты системной болевой реакции организма

- •6.13.6. Физиологические основы обезболивания и лечения болей

- •6.14. Висцеральный анализатор

- •6.14.1. Интероцепция

- •6.14.2. Афферентные пути висцерального анализатора

- •6.14.3. Центральные отделы

- •6.14.4. Особенности обработки информации в висцеральном анализаторе

- •6.15. Обонятельный анализатор

- •6.15.1. Рецепторы

- •Физиологическая характеристика обонятельных рецепторов

- •6.15.2. Обработка обонятельной импульсации в нервных центрах

- •6.16. Вкусовой анализатор

- •6.16.1. Рецепторы

- •6.16.2. Проводящие пути

- •6.16.3. Особенности вкусовой рецепции

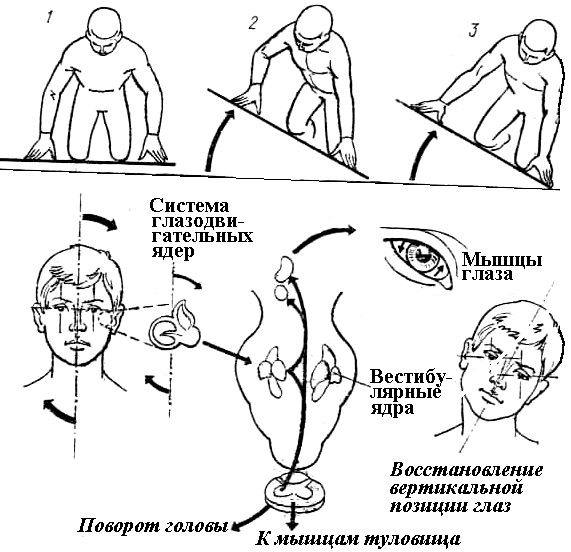

6.10.4. Центральные отделы вестибулярной системы

Первые центры вестибулярного анализатора находятся в ядрах стволамозга, куда подходит большинство нервных волокон от рецеторов. Некоторая часть волокон вестибулярных нервов идет к различным образованияммозжечка. Нейроны вестибулярных ядер контактируют с многими отделами ЦНС (рис. 6.11), как то:

- α- и γ-мотонейронами мышц-разгибателей спинного мозга,

- ядрами глазодвигательного нерва,

- мозжечка,

- ретикулярной формации,

- таламус (а отсюда с сенсомоторными отделами коры),

- гипоталамусом (связь с регуляцией функций внутренних органов).

В результате при интенсивном раздражении рецепторов вестибулярного анализатора возникают моторные рефлексы, глазнойнистагм(вначале происходит медленный поворот глазного яблока в сторону, противоположную вращению, а затем быстрое движение в сторону вращения, когда глаз как бы "догоняет" вращающуюся голову),вегетативные расстройства(изменение частоты сердечных сокращений, сужение сосудов кожи, потоотделение, тошнота и другие проявления, характерные длякинетоза- "морской болезни"). Сильное раздражение вестибулярного анализатора приводит к кинетозам в результате расхождения между зрительными и вестибулярными сигналами.

Афференты от полукружных каналов вместе с мозжечком и ядрами глазодвигательных нервов обеспечивают зрительный контактс окружающей средой при движении головы.

В результате сопряжения активности

нейронов вестибулярного нерва (это

главным образом функция отолитового

аппарата) с двигательными ядрами ствола

и мозжечка зарождаются многие моторные

рефлексы, направленные наподдержание

позы.

результате сопряжения активности

нейронов вестибулярного нерва (это

главным образом функция отолитового

аппарата) с двигательными ядрами ствола

и мозжечка зарождаются многие моторные

рефлексы, направленные наподдержание

позы.

Рис. 6.11. Пример рефлексов, реализуемых с участием вестибулярного анализатора:1- рефлекс «сгибание-разгибание»,2- рефлекс перераспределения тонуса мышц для сохранения устойчивости,3- возвращение вертикальной оси глаз при изменении наклона головы (внизу показаны рефлекторные пути этого рефлекса).

Однако, одни лишь афферентные импульсы от вестибулярных рецепторов не в состоянии точно обеспечить предтавление о положении тела в пространстве, поскольку угол поворота головы из-за подвижности в шейном сочленении не всегда соответствует положению корпуса. Поэтому при зарождении моторных рефлексов в центрах ствола мозга, наряду с рецепцией вестибулярных нервов, используется афферентация шейных проприорецепторов, информирующих о положении головы по отношению к туловищу (подробнее об этих рефлексах сказано в гл. 7).

Проходящие через таламус импульсы от вестибулярного анализатора поступают в постцентральную извилину, где обеспечивается осознание поступившей информации, а значит и сознательная ориентация в пространстве.

Чувствительность вестибулярной системы очень велика. Нижняя граница восприятие линейных ускорений 2 см/с, а угловых 2-3о/с.

6.11. Физиология слуха

6.11.1. Рецепторы

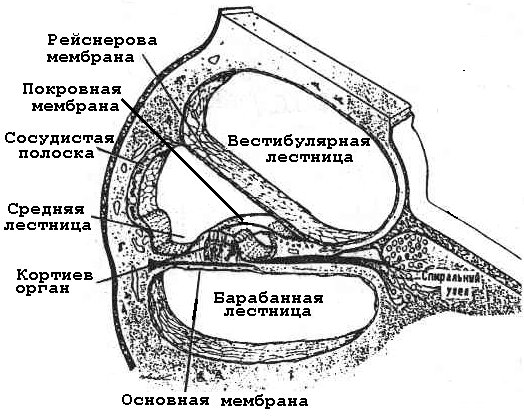

Звук можно представить как колебательные движения упругих тел, распространяющиеся в различных средах в виде волн. Для восприятия звуковой сигнализации сформировался еще более сложный, чем вестибулярный, рецепторный орган. Формировался он рядом с вестибулярным аппаратом и поэтому в их строении есть много схожих структур. Костный и перепончатый каналы у человека образуют 2,5 витка (рис. 6.8). Слуховая сенсорная система для человека является второй после зрения по значимости и объему информации, получаемой от внешней среды.

Рецепторы слухового анализатора относятся к вторичночувствующим. Рецепторные волосковые клетки (у них редуцирован киноцилий) образуют кортиев орган, находящийся в улитке внутреннего уха, в ее средней лестнице на основной мембране, длина которой около 3,5 см. Она состоит из 20000 - 30000 волокон (рис. 6.12). Начиная от овального отверстия, длина волокон постепенно увеличивается (примерно в 12 раз), в то время как толщина их постепенно уменьшается (примерно в 100 раз).

О бразование

спирального (кортиева) органа завершает

текториальная мембрана, расположенная

над волосковыми клетками. На основной

мембране располагаются рецепторные

клетки двух типов:внутренниев один

ряд, анаружныев 3-4. На их мембране,

обращенной в сторону покровной мембраны,

у внутренних клеток находится 30-40

относительно коротких (4-5 мкм) волосков,

а у наружных клеток имеется 65-120 более

тонких и длинных волосков. Между

отдельными рецепторными клетками нет

функционального равенства. Об этом

свидетельствует и морфологическая

ха-рактеристика: сравнительно небольшое

количество (около 3500) внутренних клеток

дает 90% афферентов кохлеарного нерва;

в то время как от 12000 - 20000 наружных клеток

отходит лишь 10 % нейронов. Кроме того,

клетки базального и особенно среднего

витков улитки снабжены нервными

окончаниями волосковые более богато,

чем вер-хушечного витка.

бразование

спирального (кортиева) органа завершает

текториальная мембрана, расположенная

над волосковыми клетками. На основной

мембране располагаются рецепторные

клетки двух типов:внутренниев один

ряд, анаружныев 3-4. На их мембране,

обращенной в сторону покровной мембраны,

у внутренних клеток находится 30-40

относительно коротких (4-5 мкм) волосков,

а у наружных клеток имеется 65-120 более

тонких и длинных волосков. Между

отдельными рецепторными клетками нет

функционального равенства. Об этом

свидетельствует и морфологическая

ха-рактеристика: сравнительно небольшое

количество (около 3500) внутренних клеток

дает 90% афферентов кохлеарного нерва;

в то время как от 12000 - 20000 наружных клеток

отходит лишь 10 % нейронов. Кроме того,

клетки базального и особенно среднего

витков улитки снабжены нервными

окончаниями волосковые более богато,

чем вер-хушечного витка.

Рис. 6.12. Схема кортиевого органа (по Guyton).

Пространство средней лестницы заполнено эндолимфой. Над вестибулярной и под основной мембранами пространство соответствующих каналов заполненоперилимфой. Она сообщается не только с перилимфой вестибулярного трак-та, но и с субарахноидальным прос-транством мозга. Состав ее весьма близок ликвору. Эндолимфа отли-чается от перилимфы, в первую очередь тем, что в ней в 100 раз больше К+и в 10 раз меньше Nа+. То есть, по концентрации указанных ионов эти жидкости отличаются как внутриклеточная от межклеточной. Эти и другие отличия эндолимфы являются результатомактивной функции эпителия сосудистой полоски, находящейся на боковой стенке средней лестницы. Большую роль в поддержании ионного состава эндолимфы играет функция ионных насосов сосудистой полоски. Их функциональная активность сходна с эпителием почечных канальцев, и применение некоторых мочегонных препаратов может приводить к нарушению ионного состава эндолимфы и глухоте. Такой состав эндолимфы способствует повышению чувствительности рецепторного аппарата и поэтому снижение активности этих клеток приводит к ухудшению слуха.