Рациональная фармакотерапия в офтальмологии

.pdf

Glava 29.qxd 30.11.04 16:58 Page 491

Глава 29. Увеиты

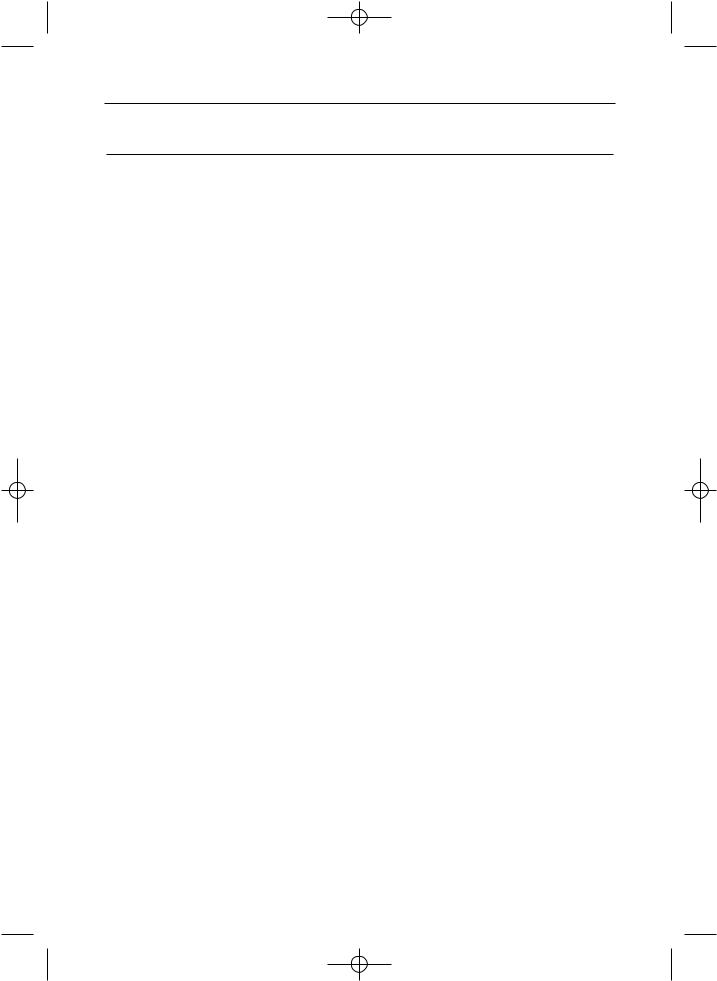

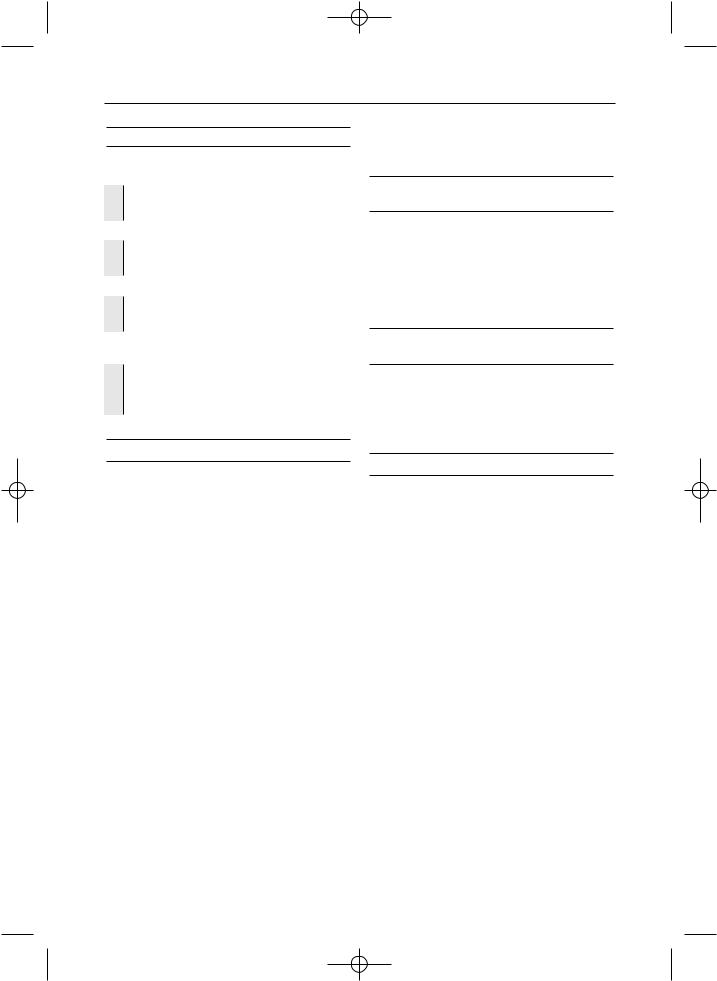

Таблица 29.2. Формы увеитов у больных различных возрастных групп (R. Nussenblatt, 1989)

Возраст |

Формы увеитов |

< 5 лет |

Увеит при ювенильном ревматоидном артрите |

|

Поствирусный нейроретинит |

|

Увеит при токсокарозе |

|

(ретинобластома) |

5—15 лет |

Увеит при ювенильном ревматоидном артрите |

|

Увеит при токсокарозе |

|

Парс планит |

|

Увеит при саркоидозе |

|

|

16—25 лет |

Парс планит |

|

Увеит при анкилозирующем спондилоартрите |

|

Идиопатический передний увеит |

|

Увеит при токсоплазмозе |

|

Увеит при саркоидозе |

|

Острый некроз сетчатки |

26—45 лет |

Увеит при анкилозирующем спондилоартрите |

|

Идиопатический передний увеит |

|

Гетерохромный иридоциклит Фукса |

|

Идиопатический интермедиарный увеит |

|

Увеит при токсоплазмозе |

|

Острая задняя мультифокальная плакоидная |

|

пигментная эпителиопатия |

|

Увеит при болезни Бехчета |

|

Увеит при саркоидозе |

|

Белоточечный синдром |

|

Синдром Фогта—Коянаги—Харада |

|

Увеит при приобретенном иммунодефиците |

|

Увеит при сифилисе |

|

Серпигинозный хориоидит |

|

|

46—65 лет |

Ретинопатия «выстрел дробью» |

|

Идиопатический передний увеит |

|

Идиопатический интермедиарный увеит |

|

Увеит при болезни Бехчета |

|

Серпигинозный хориоидит |

|

Острый некроз сетчатки |

> 65 лет |

Идиопатический передний увеит |

|

Идиопатический интермедиарный увеит |

|

Серпигинозный хориоидит |

|

(внутриглазная лимфома) |

|

(метастатическая опухоль) |

|

|

491

Glava 29.qxd 30.11.04 16:58 Page 492

РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

заболевания могут выявляться мелкие негранулематозные преципитаты. Если же воспаление в глазу приобретает хро! нический характер, преципитаты стано! вятся гранулематозными. На размер и форму преципитатов влияет проводимая терапия. При купировании воспалитель! ного процесса преципитаты полностью резорбируются или уменьшаются в раз! мере; кроме того, они могут пигментиро! ваться или становиться прозрачными («тени преципитатов»).

Клеточная реакция влаги передней ка, меры отражает активность воспаления радужки и цилиарного тела. Первыми во влаге передней камеры появляются лим! фоциты, однако могут выявляться и лей! коциты. Степень клеточной реакции ва! рьирует от 1+ до 4+ (табл. 29.3).

Воспалительные клетки следует отли! чать от другого типа клеток (клетки кро! ви, пигментный эпителий радужки, зло! качественные клетки) и от опалесценции влаги передней камеры, возникающей вследствие выхода белков из сосудов из! за нарушения гематоофтальмического барьера.

Гипопион представляет собой особое скопление клеток, осевших в нижней час! ти угла передней камеры. Причина воз!

никновения гипопиона неясна; считается, что его появление не зависит от количест! ва клеток в передней камере.

Воспаление в передней камере нередко сопровождается появлением фибрина, который принимает участие в образова! нии спаек между радужкой и передней капсулой хрусталика (задние синехии) или радужкой и роговицей в зоне трабе! кулы (передние синехии). Наличие сине! хий обычно указывает на хронический процесс, хотя они могут появиться и при тяжелом остром воспалении. Спаечный процесс в переднем отрезке глаза служит одной из основных причин повышения внутриглазного давления при увеитах.

Скопление воспалительных клеток в радужке приводит к образованию узел, ков Кеппе (у пупиллярного края радуж! ки) и узелков Бусакка (на поверхности радужки). Наличие этих узелков харак! терно для гранулематозных процессов.

Воспалительная реакция стекловидно! го тела приводит к выходу в него белков из оболочек глаза и характеризуется возникновением клеточной реакции и опалесценции. В зависимости от локали! зации очага воспаления клетки могут на! ходиться в различных частях стекловид! ного тела. Появление клеток в передних

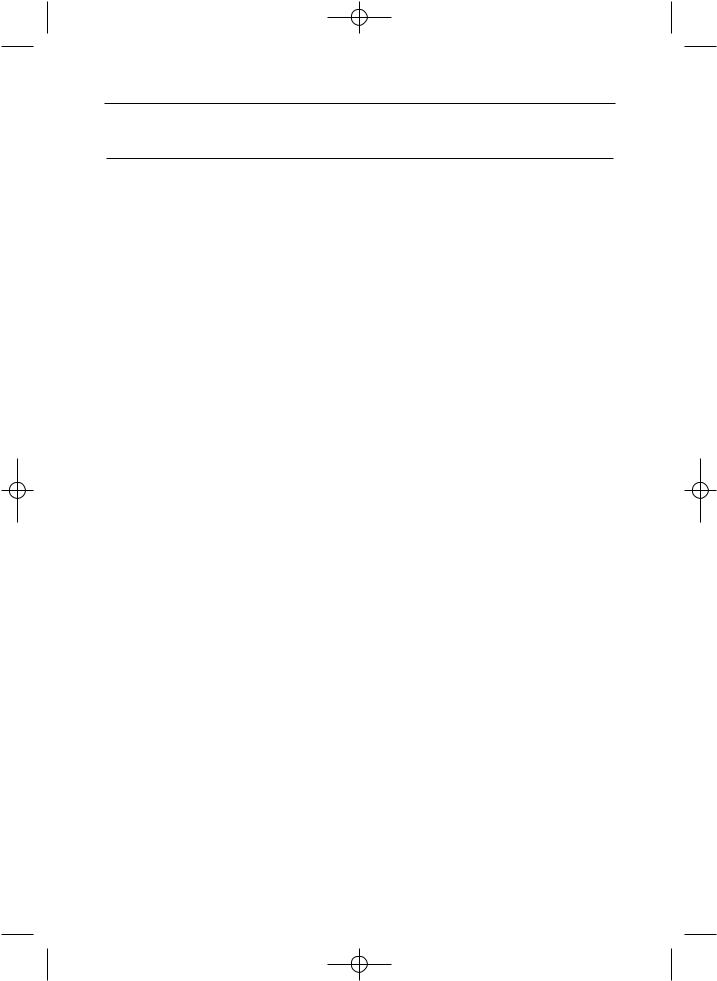

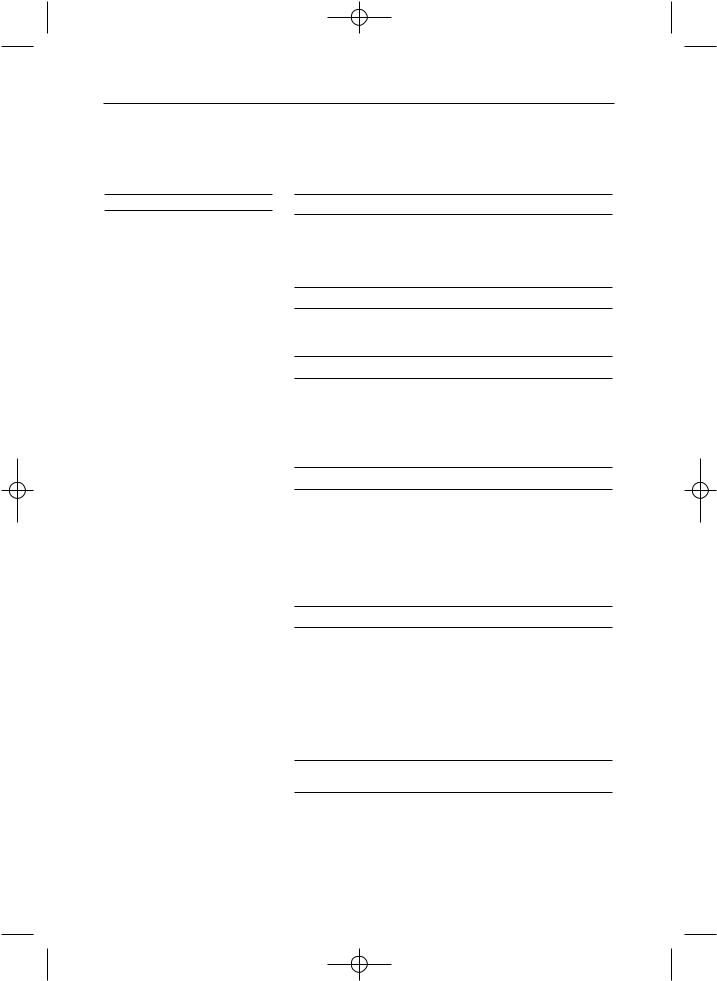

Таблица 29.3. Клеточная реакция влаги передней камеры

Schlaegel |

|

Hogan |

|

Nussenblatt |

|

Степень |

Клетки |

Степень |

Клетки |

Степень |

Клетки |

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

0 |

0 |

0 |

1/ |

Редкие (норма) |

Редкие |

1—2 |

Редкие |

Редкие |

2 |

|

клетки |

|

клетки |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

Случайные |

3—7 |

Случайные |

1—2 |

|

|

клетки |

|

клетки |

|

|

|

|

|

Следы |

2—4 |

|

|

|

|

|

|

1 |

Случайные |

1+ |

7—10 |

1+ |

5—15 |

|

клетки |

|

|

|

|

11/ |

2—7 |

1—2+ |

10—15 |

|

|

2 |

|

|

|

|

|

2 |

8—15 |

2+ |

15—20 |

2+ |

16—25 |

21/ |

16—30 |

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

3 |

Очень большое |

3+ |

20—50 |

3+ |

26—60 |

|

количество |

|

|

|

|

31/ |

Очень большое |

|

|

|

|

2 |

количество |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4 |

Видны повсюду |

4+ |

> 50 |

4+ |

> 60 |

|

|

|

|

|

|

492

Glava 29.qxd 30.11.04 16:58 Page 493

Глава 29. Увеиты

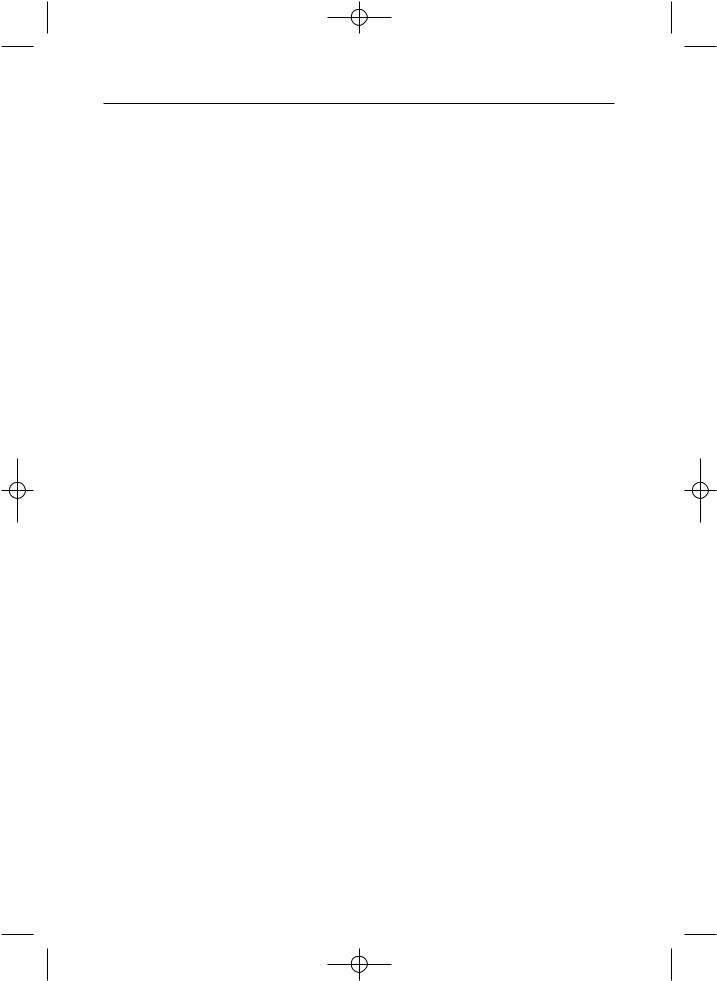

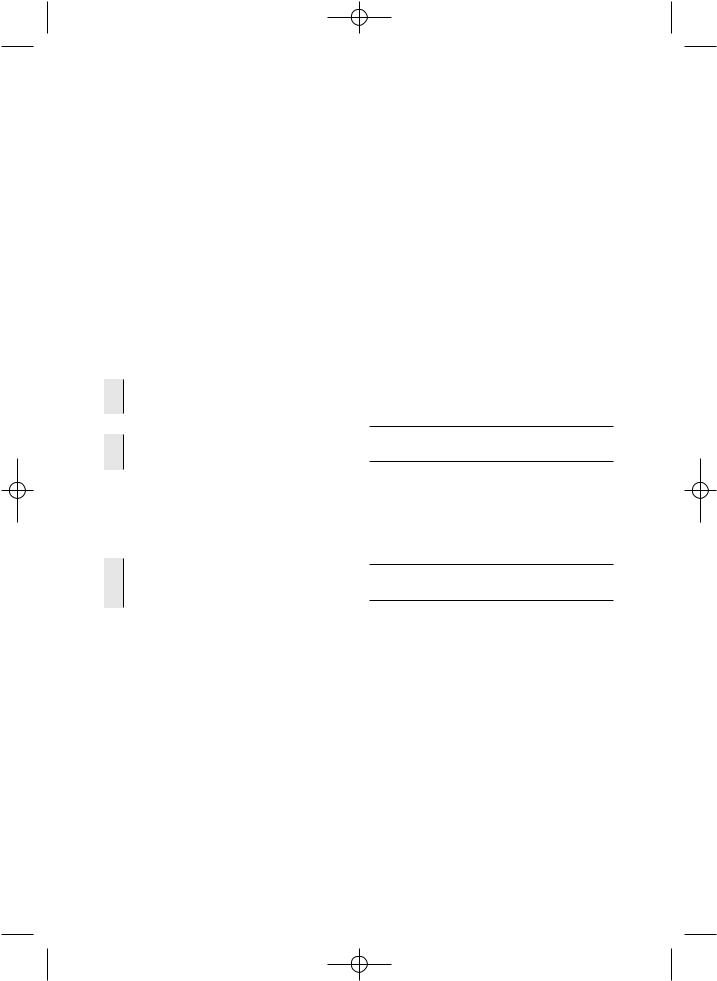

Таблица 29.4. Изменения стекловидного тела в зависимости от степени клеточной реакции (Nussenblatt, 1989)

Степень клеточной реакции |

Клетки |

Стекловидное тело |

0 |

0—1 |

Прозрачно |

Следы |

2—20 |

Небольшие помутнения |

|

|

|

1 |

21—50 |

Разбросанные клетки |

2 |

51—100 |

Умеренное количество клеток |

|

|

|

3 |

101—250 |

Большое количество клеток |

4 |

> 251 |

Густая взвесь клеток |

|

|

|

его отделах может указывать на пораже! ние переднего отрезка глаза, плоской ча! сти цилиарного тела или периферичес! ких отделов глазного дна. Локализация клеток в задних отделах стекловидного тела характерна для поражения цент! ральной зоны глазного дна. Выраженная реакция во всех отделах стекловидного тела свидетельствует о распространен! ности воспаления. Изменения стекло! видного тела в зависимости от степени клеточной реакции представлены в таб, лице 29.4.

При некоторых заболеваниях (парс планит, саркоидоз) клетки собираются в виде снежкообразного экссудата, оседаю! щего на нижней периферии сетчатки.

В активную фазу заболевания клетки полупрозрачные, рыхлые, несколько вы! тянутые, с размытыми границами и «вор! синками» на поверхности. Исчезновение воспаления сопровождается резорбцией большей части клеток, а оставшиеся уменьшаются в размере, округляются, становятся плотными, белого или корич! невого цвета. Клетки могут довольно дол! го существовать в стекловидном теле, поддерживая иммунную реакцию.

При хроническом воспалении в стекло! видном теле появляются плавающие мембраны и витреоретинальные тракции.

При воспалительных заболеваниях на глазном дне наиболее часто выявляются кистовидный или диффузный отек сет! чатки в макулярной зоне. Возможно так! же образование полных или ламилляр! ных разрывов сетчатки.

Очаговые воспалительные изменения

на глазном дне проявляются в виде рети!

нальных и/или хориоидальных инфильт! ратов. В активную фазу эти очаги пред! ставляют собой белые рыхлые массы с не! четкими границами, клеточной реакцией стекловидного тела над ними и отеком сетчатки вокруг. По мере купирования воспалительных изменений сетчатка и/или хориоидея в этих зонах атрофиру! ется. В очаге или вокруг него выявляется пигментация различной степени выра! женности. Поскольку лечение проводят только при наличии активных изменений, следует отличать активные очаги на глаз! ном дне от неактивных.

Чрезвычайно важно определить глуби, ну воспалительного очага в оболочках глаза. Очаги при цитомегаловирусной ин! фекции и токсоплазмозе, как правило, за! нимают все слои сетчатки и сосудистой оболочки, хотя из!за тропности токсоплаз! мы к нервой ткани воспаление при токсо! плазмозе обычно начинается с внутренних слоев сетчатки. Очаги при хориопатии «выстрел дробью», острой задней много! фокусной плакоидной пигментной эпите! лиопатии, множественном мимолетном белоклеточном синдроме, мультифокаль! ном хориоидите и панувеите, активном пигментном эпителиите расположены на уровне наружных слоев сетчатки пиг! ментного эпителия и хориокапилляров. При грибковой инфекции, гельминтозе и саркоидозе первично поражается хорио! идея.

Лишь в редких случаях в воспалитель! ный процесс не вовлекаются сосуды сет! чатки. Васкулит сетчатки протекает с возникновением артериолита, флебита или перифлебита. При некоторых заболе!

493

Glava 29.qxd 30.11.04 16:58 Page 494

РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ваниях (болезнь Бехчета и острый некроз сетчатки) поражаются артериолы. Для саркоидоза, сифилиса, токсоплазмоза, идиопатического ангиита сетчатки харак! терно поражение венул. Васкулит сетчат! ки сопровождается экссудацией и/или окклюзией сосудов. Считается, что по! следняя чаще отмечается при поражении артериол. Острые сосудистые нарушения приводят к развитию отека сетчатки, кровоизлияний (венозные окклюзии), по! явлению мягкого экссудата (окклюзия прекапиллярных артериол). Возникаю! щая ишемия вызыват рост новообразо! ванных сосудов сетчатки (неоваскуляри! зации сетчатки) или сосудистой оболочки (субретинальная неоваскулярная мемб! рана). На возможность последней указы! вает наличие в центральной зоне под сет! чаткой серовато!зеленоватого очага с кровоизлияниями и отеком сетчатки.

При некоторых заболеваниях (синдром Фогта—Коянаги—Харада, ревматоид! ный артрит) воспалительные клетки скапливаются под сетчаткой, приводя к ее экссудативной отслойке. Высвобожде! ние медиаторов воспаления сопровожда! ется миграцией в эту область глиальных клеток и клеток пигментного эпителия с последующей их пролиферацией, мета! плазией и продукцией соединительной ткани, приводящей к развитию ретроре! тинального фиброза.

Купирование воспалительного процес! са на глазном дне может сопровождаться появлением эпиретинальных мембран, витреоретинальных сращений, тракций и, как следствие, отслоек сетчатки.

Воспалительные изменения ДЗН ха! рактеризуются гиперемией и отеком, ко! торые нередко сохраняются в течение длительного времени даже при условии слабой выраженности воспаления (осо! бенно при синдроме Фогта—Коянаги— Харада). Кроме того, возможно пораже! ние зрительного нерва без развития увеи! та (оптическая нейропатия при саркоидо! зе). Известно также, что интермедиарный увеит может возникать на фоне демиели! низирующих заболеваний.

Диагностика увеита

Диагноз устанавливают на основании данных анамнеза, офтальмологического обследования, консультаций других спе! циалистов (терапевта, ревматолога, педи! атра, фтизиатра, инфекциониста и т.д.), результатов лабораторных и параклини! ческих исследований (аспирация влаги передней камеры, стекловидного тела, биопсия оболочек глаза).

При диагностике увеита большое зна! чение имеет начало заболевания (острое или постепенное), вовлечение в процесс одного или обоих глаз, тип течения воспа! ления (острый или хронический), вид ре! цидивирования (редкорецидивирующий или часторецидивирующий), тип воспа! ления (гранулематозный, негранулема! тозный). Существенную помощь в диагно! стике оказывает определение возраста, половой и этнической принадлежности больных. Имеет значение и оценка эф! фективности лечения.

Дифференциальная диагностика увеита

При проведении дифференциального ди! агноза увеитов существенную помощь оказывает оценка эффективности прово! димой терапии. Отсутствие эффекта от антибиотиков может объясняться инфек! ционной этиологией заболевания (вирус! ной, грибковой и др.). При воспалении, обусловленном системными заболевания! ми соединительной ткани или системны! ми васкулитами, положительный эффект оказывает применение ГКС и/или цито! статиков, в то время как использование других ЛС неэффективно.

Отсутствие эффекта от проводимой медикаментозной терапии в течение 10—14 сут служит показанием к исполь! зованию инвазивных методов обследова! ния. Кроме того, к ним следует прибегать в случае атипичного течения, а также при вероятности инфекционного заболе! вания или злокачественных опухолей.

Существенную помощь в диагностике увеитов оказывает выявление симптомов общих заболеваний (табл. 29.5).

494

Glava 29.qxd 30.11.04 16:58 Page 495

Глава 29. Увеиты

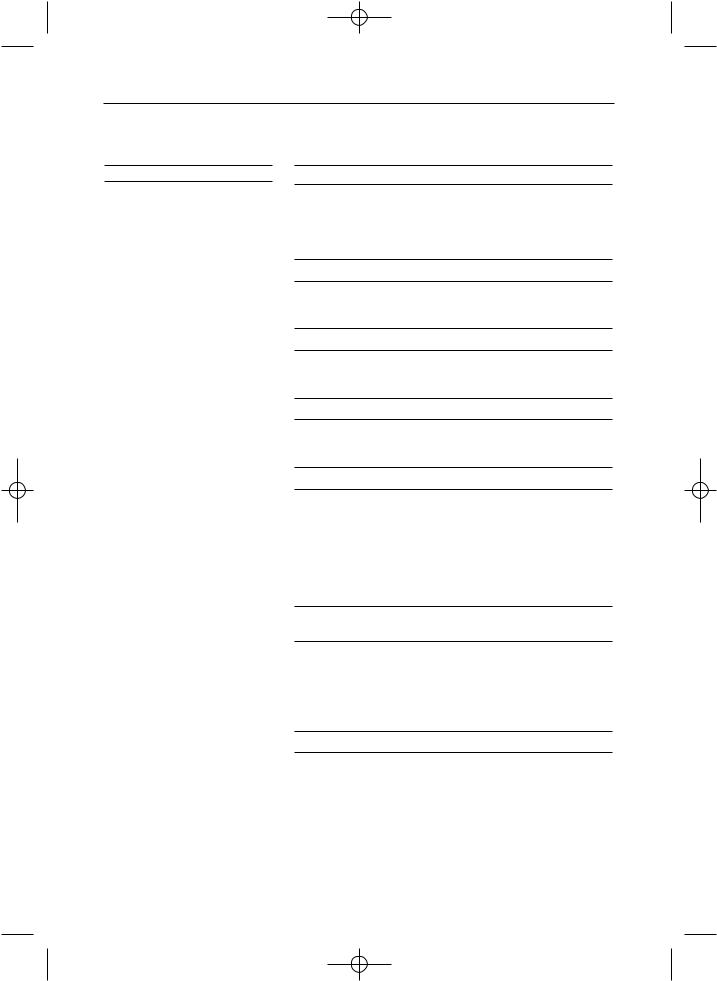

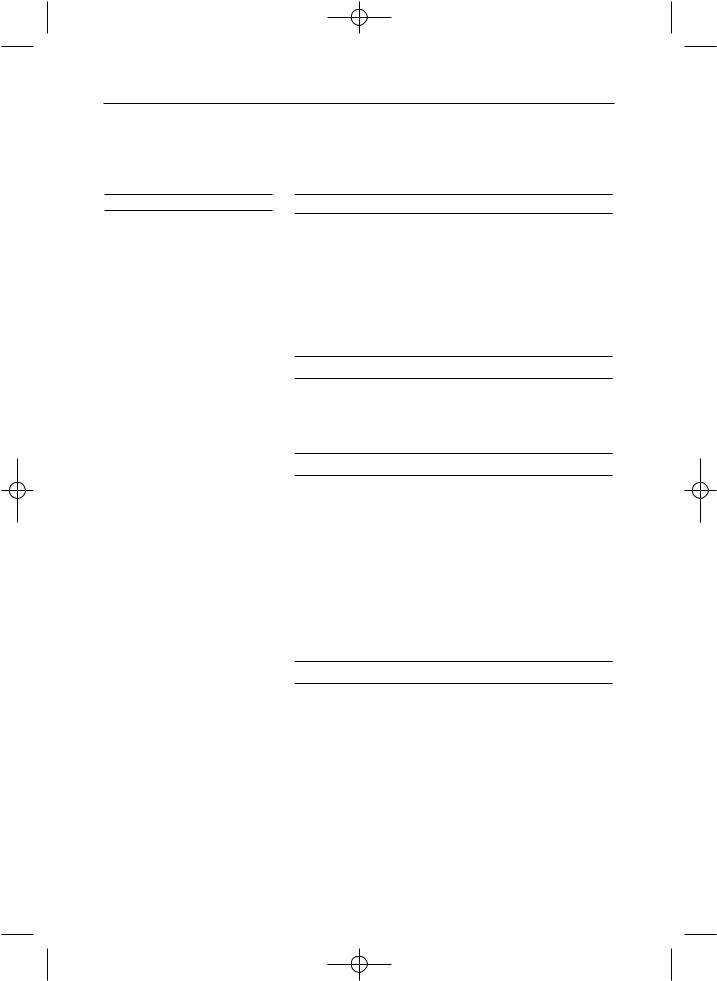

Таблица 29.5. Общие симптомы и заболевания, при которых возможно развитие увеита

Симптом |

Заболевание |

Головные боли |

Саркоидоз, синдром Фогта—Коянаги—Харада |

Нейросенсорная глухота |

Синдром Фогта—Коянаги—Харада, саркоидоз |

|

|

Плейоцитоз цереброспинальной жидкости |

Синдром Фогта—Коянаги—Харада, саркоидоз, |

|

острая задняя мультифокальная плакоидная |

|

пигментная эпителиопатия, болезнь Бехчета |

Парастезии, слабость |

Рассеянный склероз (интермедиарный увеит), |

|

болезнь Бехчета |

|

|

Психоз |

Синдром Фогта—Коянаги—Харада, болезнь Бехчета |

Витилиго, полиоз |

Синдром Фогта—Коянаги—Харада |

|

|

Узловая эритема |

Болезнь Бехчета, саркоидоз |

Аллопеция |

Синдром Фогта—Коянаги—Харада |

|

|

Кожная сыпь |

Болезнь Бехчета, саркоидоз, вирусные экзантемы, |

|

сифилис, герпетическая инфекция, псориаз |

Афты полости рта |

Болезнь Бехчета, колит, синдром Рейтера |

|

|

Язвы на половых органах |

Болезнь Бехчета, синдром Рейтера |

Увеличение слюнных и слезных желез |

Саркоидоз |

|

|

Увеличение лимфатических узлов |

Саркоидоз, ВИЧ5инфекция |

Диарея |

Колит, болезнь Уиппла |

|

|

Кашель, одышка |

Саркоидоз, туберкулез, злокачественные опухоли |

Системный васкулит |

Узелковый полиартериит, микроскопический |

|

полиангиит, гигантоклеточный артериит, |

|

болезнь Такаясу, геморрагический васкулит, |

|

синдром Черджа—Стросса, гранулематоз Вегенера, |

|

болезнь Бехчета |

|

|

Артриты |

Ревматотдный артрит, ювенильный ревматоидный |

|

артрит, колит, болезнь Бехчета, синдром Рейтера, |

|

псориаз |

Сакроилеит |

Анкилозирующий спондилоартрит, синдром Рейтера, |

|

колит |

|

|

Иммунодефицит (на фоне химиотерапии |

Цитомегаловирусный ретинит, кандидозный ретинит, |

и воздействия других факторов) |

другая оппортунистическая инфекция |

|

|

495

Glava 29.qxd 30.11.04 16:58 Page 496

РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Идиопатический передний увеит

Указатель описаний ЛС

АльфаVадреномиметики

Фенилэфрин

Ирифрин . . . . . . . . . . . . . . .731

ГКС

Дезонид . . . . . . . . . . . . . . . . .752

Пренацид

Дексаметазон

Дексапос . . . . . . . . . . . . . .724

НПВС

Диклофенак

Дикло Ф . . . . . . . . . . . . . . .727 Наклоф . . . . . . . . . . . . . . . .740

Холинолитики

Циклопентолат

Цикломед . . . . . . . . . . . . . .770

Эпидемиология

Идиопатический передний увеит представляет собой одну из наиболее распространенных форм переднего увеита.

Классификация

Отсутствует.

Этиология

Этиология заболевания до сих пор остается неясной.

Патогенез

Патогенез не изучен.

Клинические признаки и симптомы

К основным симптомам относятся боль, покраснение глаза, светобоязнь.

Воспалительный процесс в передней камере прояв! ляется негранулематозными преципитатами, выра! женной клеточной реакцией влаги передней камеры, появлением задних синехий.

Диагноз и рекомендуемые клинические исследования

Диагноз устанавливают на основании характерной клинической картины после исключения заболеваний, которые могут сопровождаться развитием переднего увеита.

Дифференциальный диагноз

Дифференциальный диагноз проводят с передним увеитом, ассоциированным с HLA!B27, анкилозиру! ющим спондилоартритом, синдромом Рейтера, инфек! ционными заболеваниями, обусловленными грамотри! цательными бактериями, хламидиями, уреаплазмой, микоплазмой.

496

Glava 29.qxd 30.11.04 16:58 Page 497

Глава 29. Увеиты

Общие принципы лечения

Как правило, лечение проводят в амбула! торных условиях:

Циклопентолат, 1% р р, в конъюнкти вальный мешок по 1—2 капли 2 р/сут, 5—10 сут

+

Дексаметазон, 0,1% р р, в конъюнкти вальный мешок по 1—2 капли 3—6 р/сут, 15—30 сут

+

Диклофенак, 0,1% р р, в конъюнкти вальный мешок по 1—2 капли 3 р/сут, 15—30 сут

+

(при выраженном воспалении)

Фенилэфинефрин, 1% р р, субконъюнк тивально 0,2 мл в сочетании с декса метазоном 1 мг (0,25 мл) 1 р/сут, 5—10 сут.

ления, однако возможно развитие реци! дивов.

Осложнения и побочные эффекты лечения

Как правило, лечение идиопатического переднего увеита не сопровождается раз! витием побочных эффектов. При дли! тельном и частом использовании ГКС возможно повышение внутриглазного давления.

Ошибки и необоснованные назначения

Заболевание протекает с характерной клинической картиной, поэтому ошибок в диагностике и, следовательно, лечении почти не возникает.

Оценка эффективности лечения

Прогноз

Адекватная терапия способствует быс!

трому исчезновению симптомов воспа! Прогноз благоприятный.

497

Glava 29.qxd 30.11.04 16:58 Page 498

РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Передний увеит, ассоциированный с HLA8B27

Указатель описаний ЛС

АльфаVадреномиметики

Фенилэфрин

Ирифрин . . . . . . . . . . . . . . .731

ГКС

Дезонид

Пренацид . . . . . . . . . . . . . .752 Дексаметазон

Дексапос . . . . . . . . . . . . . .724 Метилпреднизолон Преднизолон

НПВС

Диклофенак

Дикло Ф . . . . . . . . . . . . . . .727 Наклоф . . . . . . . . . . . . . . . .740

Холинолитики

Циклопентолат

Цикломед . . . . . . . . . . . . . .770

Эпидемиология

Передний увеит, ассоциированный с HLA!B27, чаще встречается у мужчин. Первый эпизод обычно возни! кает в молодом возрасте.

Классификация

Отсутствует.

Этиология

Этиология заболевания до сих пор остается неясной. В происхождении болезни придается значение генети! ческим факторам, в частности антигену гистосовмес! тимости HLA!B27.

Патогенез

Механизм развития воспаления объясняют тем, что молекула антигена HLA!B27 действует как рецептор для микробных и других факторов. Образующийся комплекс стимулирует продукцию цитотоксических Т!лимфоцитов. Последние повреждают ткани, где расположен антиген В27.

Клинические признаки и симптомы

К основным симптомам относятся боль, покраснение переднего отрезка глаза, светобоязнь.

Воспаление характеризуется перикорнеальной ре! акцией, образованием негранулематозных преципита! тов, изменением состава влаги передней камеры глаза, появлением задних синехий, иногда отеком макуляр! ной зоны сетчатки.

Диагноз и рекомендуемые клинические исследования

Диагноз устанавливают на основании особенностей клинической картины и отсутствия системных заболе! ваний.

498

Glava 29.qxd 30.11.04 16:58 Page 499

|

|

|

|

|

Глава 29. Увеиты |

|

|

|

Рекомендуемые исследования: |

|

затем постепенная отмена в тече |

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

определение HLA!B27; |

|

ние 2—2,5 мес или |

|

|

|

|

исключение ревматических заболева! |

|

Метилпреднизолон внутрь 12—16 мг |

|

|

|

|

ний. |

|

1 р/сут утром, до исчезновения |

|

|

|

|

|

|

|

отека макулярной зоны сетчатки, |

|

|

|

|

|

|

затем постепенная отмена в тече |

|

|

Дифференциальный диагноз |

|

||||

|

|

ние 2—2,5 мес или |

|

|||

|

|

|

|

|

Преднизолон внутрь 15—20 мг 1 р/сут |

|

|

Дифференциальный диагноз проводят с |

|

||||

|

|

утром, до исчезновения отека маку |

|

|||

|

идиопатическим передним увеитом, ан! |

|

лярной зоны сетчатки, затем по |

|

||

|

килозирующим спондилоартритом, бо! |

|

степенная отмена в течение |

|

||

|

лезнью Рейтера. |

|

2—2,5 мес. |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

Общие принципы лечения |

Оценка эффективности лечения |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

Как правило, лечение проводят в амбула! торных условиях:

Циклопентолат, 1% р р, в конъюнкти вальный мешок по 1—2 капли 2 р/сут, 5—10 сут

+

Адекватная терапия способствует быс! трому исчезновению симптомов воспа! ления, однако возможно развитие реци! дивов.

Дексаметазон, 0,1% р р, в конъюнкти вальный мешок по 1—2 капли 3—6 р/сут, 15—30 сут

Осложнения и побочные эффекты лечения

+ |

|

Как правило, лечение не сопровождается |

|

Диклофенак, 0,1% р р, в конъюнкти |

развитием побочных эффектов. При дли! |

|

||

|

вальный мешок по 1—2 капли |

тельном и частом использовании ГКС воз! |

|

3 р/сут, 15—30 сут |

можно повышение внутриглазного давле! |

+ |

|

ния. |

(при выраженном воспалении) |

|

|

Фенилэфинефрин, 1% р р, субконъюнк тивально 0,2 мл в сочетании с декса метазоном 1 мг (0,25 мл) 1 р/сут, 5—10 сут

Ошибки и необоснованные назначения

+ |

|

Заболевание протекает с характерной |

|

(при тяжелом течении или появлении |

клинической картиной, поэтому ошибок в |

||

отека макулярной зоны сетчатки) |

диагностике и, следовательно, лечении |

||

|

Дексаметазон парабульбарно 2—3 мг |

почти не возникает. |

|

|

(0,5—0,75 мл) 1 р/сут, 5—10 сут |

|

|

+ |

|

|

|

Дексаметазон внутрь 1,2—1,6 мг |

Прогноз |

||

|

|||

|

|||

|

1 р/сут утром, до исчезновения |

Прогноз благоприятный. |

|

|

отека макулярной зоны сетчатки, |

||

499

Glava 29.qxd 30.11.04 16:58 Page 500

РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Передний увеит при анкилозирующем спондилоартрите (болезнь Бехтерева)

Указатель описаний ЛС

АльфаVадреномиметики

Фенилэфрин

Ирифрин . . . . . . . . . . . . . . .731

ГКС

Бетаметазон

Дезонид Пренацид . . . . . . . . . . . . . .752

Дексаметазон

Дексапос . . . . . . . . . . . . . .724 Метилпреднизолон

НПВС

Диклофенак

Дикло Ф . . . . . . . . . . . . . . .727 Наклоф . . . . . . . . . . . . . . . .740

Холинолитики

Циклопентолат

Цикломед . . . . . . . . . . . . . .770

Эпидемиология

У мужчин распространенность анкилозирующего спон! дилоартрита в 3 раза выше, чем у женщин. Заболевание возникает в возрасте от 20 до 30 лет, но возможно его развитие в более раннем или позднем возрасте. Пораже! ние глаз отмечается в 25% случаев. У96% больных выяв! ляется антиген HLA!B27, в то время как в контрольной популяции (народности Кавказа) — у 6% (относитель! ный риск развития заболевания составляет 100).

Этиология

Этиология заболевания неясная. В происхождении бо! лезни придается значение генетическим факторам, в частности антигену гистосовместимости HLA!B27.

Патогенез

Механизм развития воспаления объясняют тем, что молекула антигена HLA!B27 действует как рецептор для микробных и других факторов. Образующийся комплекс стимулирует продукцию цитотоксических Т!лимфоцитов. Последние повреждают ткани, где рас! положен антиген В27. Возможно также, что процесс связан с возникновением аутоиммунной внутриглаз! ной реакции вследствие молекулярной мимикрии.

Участие инфекционных факторов в развитии болез! ни Бехтерева до сих пор не получило убедительного подтверждения.

Клинические признаки и симптомы

В 80% случаев поражаются оба глаза, но одновременно

вобоих глазах воспаление возникает редко.

Косновным симптомам относятся боль, покраснение глаза, светобоязнь. Обычно жалобы появляются за 1— 2 сут до того, как врач диагностирует активный процесс.

Частота обострений колеблется от 1 раза в 3 недели до 1 раза в год. Характерна сезонность обострений. Корре! ляция между тяжестью увеита и сакроилеита отсутст! вует.

При биомикроскопическом исследовании выявля! ются острый передний негранулематозный увеит,

500