- •Лекция 1. Вводная лекция Развитие топливно-энергетического комплекса (тэк) страны

- •Энергетическая стратегия России на период до 2020 г.

- •Лекция 2. Выбор оборудования электростанций Виды электрической мощности и резерва

- •Оценка надежности агрегатов и энергоблоков

- •Выбор паровых котлов тэс блочной структуры и основных агрегатов тэц

- •Лекция 3. Выбор вспомогательного оборудования Выбор вспомогательного оборудования турбинных и парогенераторных установок

- •Лекция 4. Полная (развернутая) тепловая схема и трубопроводы электростанций Общие положения

- •Лекция 5. Компоновка главного корпуса электрической станции

- •Основные типы компоновки турбинного и котельного оборудования

- •Компоновка главного корпуса пылеугольных электростанций

- •Компоновка главного корпуса газомазутных электростанций

- •Компоновка главного корпуса аэс

- •Лекция 6. Техническое водоснабжение тэс и аэс Потребление воды на тэс. Источники и системы водоснабжения

- •Прямоточные системы технического водоснабжения

- •Оборотные системы технического водоснабжения

- •Лекция 7. Газоочистка на тэс и аэс и золоудаление на тэс Вредные выбросы тэс

- •Дымовые трубы тэс

- •Основные типы золоуловителей

- •Системы золошлакоудаления тэс

- •Лекция 8. Выбор площадки и генеральный план электростанции Выбор площадки

- •Генеральный план электростанции

- •Лекция 9. Газотурбинные и парогазовые электростанции. Новые типы электростанций

- •Лекция 10. Требования к тэс и аэс и перспектива их развития Основные требования

- •Перспективы развития тэс и аэс

Оборотные системы технического водоснабжения

В оборотных системах обязательным является наличие водоохладителя. Его функции могут выполнять водоем-охладитель, градирни или брызгальные бассейны.

Система водоснабжения с водоемом-охладителем— наиболее распространенная на действующих конденсационных электростанциях. В этой системе главный корпус электростанции размещают обычно близ берега водоохладителя, а циркуляционные насосы — в береговой насосной.

Требуемая для охлаждения технической воды площадь водохранилища зависит от мощности электростанции, количества сбрасываемой теплоты, климатических условий района и формы водоема (пруда). Его сооружают, используя естественные или искусственные озера, небольшие реки, которые перегораживают плотинами для затопления необходимой территории (рис. 6.7). Глубина водоема-охладителя должна быть не менее 3.5—4 м.

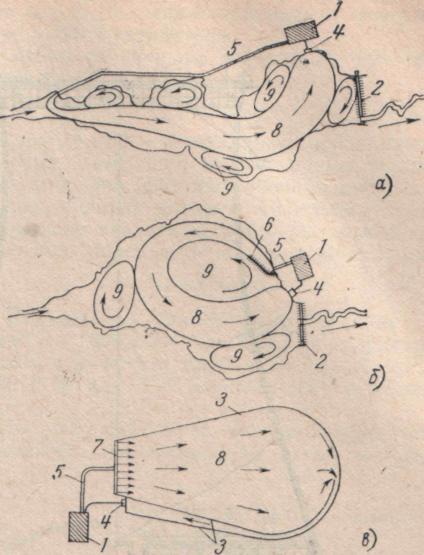

Рис. 6.7. Схемы водоемов-охладителей:

а — водоем вытянутой формы; б — водоем округлой формы;в — водоем, сооружаемый вне долины реки; 1 — площадка электростанции;2 — плотина; 3—ограждающая дамба;4 — водозаборное сооружение;5 — отводящий канал;6 — струенаправляющая дамба; 7 — струераспределительное сооружение;8 — транзитный поток;9 — водоворотная зона

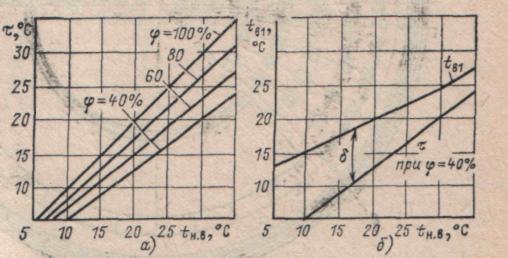

Рис. 6.8. Зависимость температуры охлаждающей воды от параметров наружного воздуха и совершенства водоохладителя:

а— теоретический предел охлаждения

воды при испарительном охлаждении т.

в зависимости от температуры и влажности

наружного воздуха; б — температура

охлаждающей воды после водоохладителя

в зависимости от теоретического предела

охлаждения

![]() при изменении температуры наружного

воздуха

при изменении температуры наружного

воздуха

Использование водоемов-охладителей имеет ряд преимуществ перед использованием градирен: надежность технического водоснабжения, более низкие и устойчивые температуры охлаждающей воды tв1, значительно меньшие потери воды на ее испарение в охладителе, большая простота эксплуатации системы (особенно зимой), меньшая высота подъема охлаждающей воды (4—8 м) и значительно более низкий расход электроэнергии на перекачку, возможность комплексного использования водоема-охладителя для рыборазведения, орошения сельскохозяйственных угодий, отдыха и спорта трудящихся.

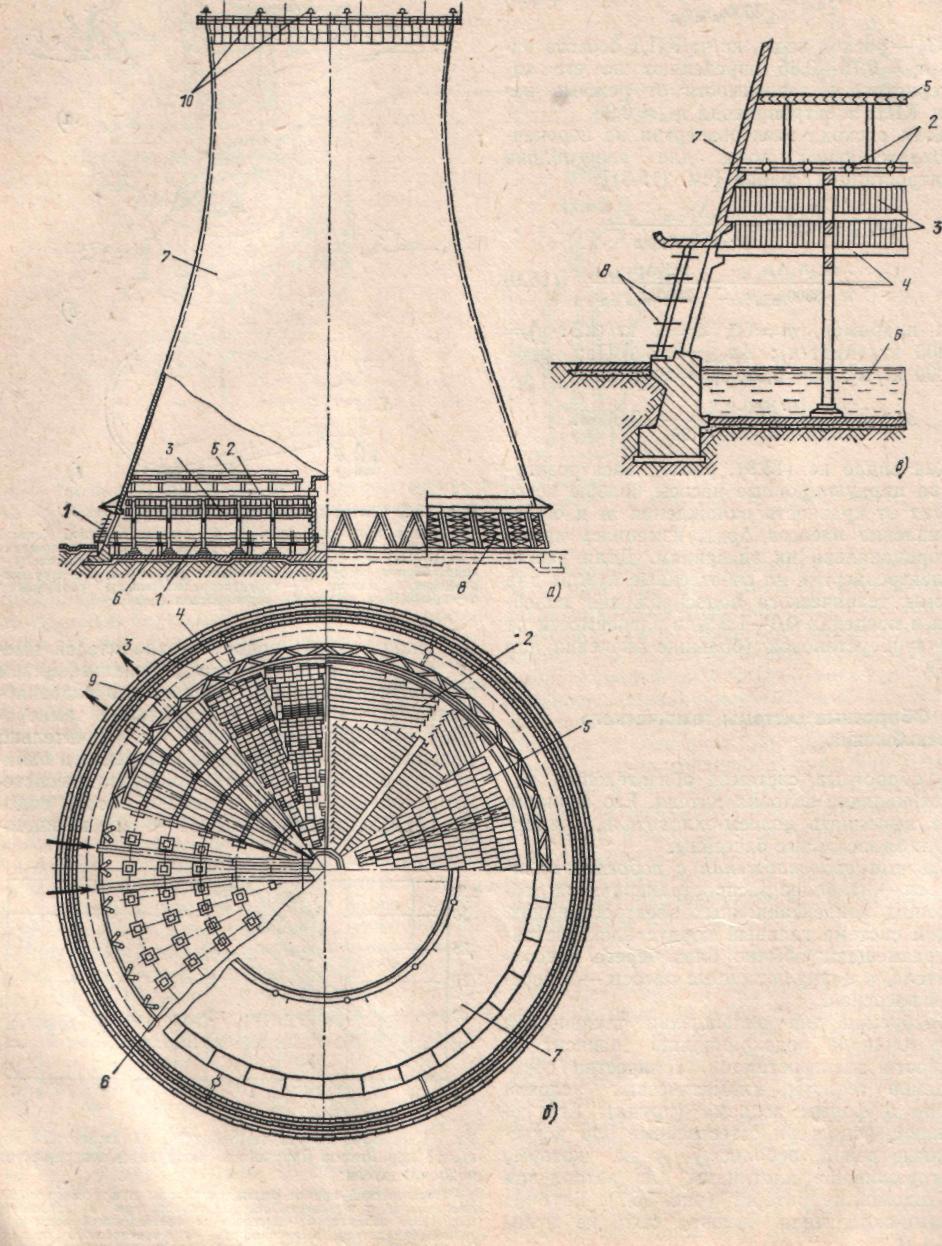

Рис. 6.9. Градирня противоточного типа с естественной тягой:

а — разрез и фасад;б — план; в—деталь;г, д — градирня производительностью до 100 000 м3/ч с башней из стального каркаса, обшитого алюминиевым листом(г) и из монолитного железобетона(д): 1—подводящие трубопроводы;2 — водораспределительные трубопроводы с разбрызгивающими соплами;3 — щиты оросительного устройства пленочного типа; 4— каркас оросителя; 5 — водоуловитель;6 — водосборный бассейн; 7 — вытяжная железобетонная башня гиперболоидной формы;8 — воздухонаправляющие щиты;9— отводящие трубы;10—светоограждение

Охлаждение в

водоохладителе происходит в результате

соприкосновения воды с воздухом при

ее движении, как в границах акватории,

так и по высоте водяного слоя. Поступающая

в больших количествах с нагретой в

конденсаторах водой теплота (до 1

миллиона ГДж/сут на крупных ТЭС)

отводится в основном путем испарительного

охлаждения. Такое

охлаждение значительно повышает

интенсивность теплообмена между

водой и воздухом. При этом температура

воды может иметь значение ниже температуры

окружающего воздуха. Эта разница

возрастает с уменьшением относительной

влажности воздуха

![]() (рис. 6.8). Как видно из этого рисунка,

температура охлаждающей воды не

достигает теоретической температуры

влажного термометра

(рис. 6.8). Как видно из этого рисунка,

температура охлаждающей воды не

достигает теоретической температуры

влажного термометра![]() на значение предела охлаждения

на значение предела охлаждения![]() ,°С,

характеризующего совершенство

работы охладителя.

,°С,

характеризующего совершенство

работы охладителя.

Активная площадь водоема Fа, км2, определяется по формуле

![]()

где

![]() =0,4-0,9

— коэффициент использования водоема,

зависящий от его формы, наличия застойных

зон, способа забора воды;Fобщ—

общая площадь водоема. Необходимую

площадь водоохладителя, км2/МВт,

можно приближенно определить по

удельной площади:

=0,4-0,9

— коэффициент использования водоема,

зависящий от его формы, наличия застойных

зон, способа забора воды;Fобщ—

общая площадь водоема. Необходимую

площадь водоохладителя, км2/МВт,

можно приближенно определить по

удельной площади:

![]() .

.

Значение fуд принимают в пределах 5— 6 км2 на 1000 МВт для КЭС на сверхкритических параметрах пара и до 10—11 км2 на 1000 МВт для АЭС на насыщенном водяном паре.

На большей части водоемов-охладителей применена гравитационная схема использования их поверхности для охлаждения циркуляционной воды. При этом нагретая в конденсаторах турбин вода должна отводиться в водоем на значительном расстоянии от места приема, что обеспечит необходимое ее охлаждение на пути от места слива до места забора (см. рис. 6.7). Более рациональной является осуществляемая в настоящее время АТЭП схема объемной циркуляции воды, в водоеме. Глубинный водозабор располагается в непосредственной близости от сброса подогретой в конденсаторах воды. Последняя довольно устойчиво распространяется по поверхности водохранилища за счет температурной стратификации — градиента, создаваемого теплой водой. При охлаждении воды повышается ее плотность, и она опускается в придонные области водоема, подходя к водозабору.

Потребление воды

из водоема-охладителя на крупных ТЭС

и АЭС достигает (15-30)![]() 106

м3/сут.

Потери воды на испарение зависят от

режима работы и времени года и составляют

0,5—1 %. Для снижения минерализации

воды за счет ее повышенного испарения

предусматривают санитарный пропуск

воды и регулярную продувку водоема

пропуском воды во время весеннего

половодья. Потери на фильтрацию,

более значительные в первые несколько

лет эксплуатации, затем снижаются.

106

м3/сут.

Потери воды на испарение зависят от

режима работы и времени года и составляют

0,5—1 %. Для снижения минерализации

воды за счет ее повышенного испарения

предусматривают санитарный пропуск

воды и регулярную продувку водоема

пропуском воды во время весеннего

половодья. Потери на фильтрацию,

более значительные в первые несколько

лет эксплуатации, затем снижаются.

Водоемы-охладители после подготовки местности и постройки плотины с ее сооружениями заполняют за счет притока воды из верховьев реки либо перебросом воды из постороннего источника (наливные водоемы) в течение нескольких лет. После достижения проектной отметки приток воды используется для компенсации испарения, фильтрации, для поддержания качества воды с учетом требований расположенных ниже по течению потребителей: промышленные предприятия, орошение земель, рыбное хозяйство и т. п.

Водоемы-охладители проектируют с помощью номограмм и с привлечением методов гидротехнического моделирования.

Схема трубопроводов охлаждающей воды современной КЭС с оборотной системой водоснабжения и водоемом-охладителем не отличается от схемы при прямоточной системе.

В проекте электростанций Экибастузского угольного комплекса АТЭП предусмотрена установка одной береговой насосной, обслуживающей одновременно две ГРЭС общей мощностью 8000 МВт. В насосной установлены семь осевых насосов типа ОП6-260, подающих охлаждающую воду в промежуточный напорный бассейн, откуда она самотеком поступает в конденсаторы турбин. При необходимости насосы могут работать в генераторном режиме, выполняя роль гидроаккумулирующей станции и срабатывая накопленный запас воды.

Система водоснабжения с градирнями используется преимущественно на теплоэлектроцентралях, но находит все большее применение и на конденсационных электростанциях — КЭС и АЭС.

В Советском Союзе

получили применение противоточные

градирни

с естественной

тягой

(рис. 6.9).

В оросительное устройство градирни

под давлением циркуляционных насосов

поступает подогретая в конденсаторах

турбин охлаждающая вода. Современные

градирни имеют систему водораспределения,

где в качестве разбрызгивателей

использованы преимущественно

отражательные пластмассовые сопла

с выходными отверстиями не менее 40 мм.

Вода под

давлением 15—18 кПа разбрызгивается

над оросителем в виде дождя и стекает

на его асбестоцементные или деревянные

(из антисептированной древесины) листы.

Оросительное

устройство собрано

в отдельные блоки, состоящие из

листов размером 1600![]() 1200

1200![]() 6

мм и установленные на каркасе из сборного

железобетона в два яруса по высоте

(2

6

мм и установленные на каркасе из сборного

железобетона в два яруса по высоте

(2![]() 1200

мм). Расстояние между листами по

горизонтали в свету 25 мм.

1200

мм). Расстояние между листами по

горизонтали в свету 25 мм.

Водяная пленка, стекающая по стенкам оросителя, охлаждается вследствие испарения и соприкосновения с воздухом, входящим в оросительное устройство через окна. Нагретый и насыщенный водяными парами воздух отводится вверх под действием естественной тяги через вытяжную башню.

Башни выполняют либо железобетонными гиперболоидной формы, либо в виде многоугольника с металлическим наружным каркасом и обшивкой гофрированными листами из алюминиево-магниевого сплава АМг6-М. Охлажденная вода стекает в водосборный бассейн, откуда при температуре tв1 забирается циркуляционными насосами для подачи снова в конденсаторы турбин. Вода подается к оросительному устройству на высоту 9— 18 м, глубина водосборного бассейне 2 м.

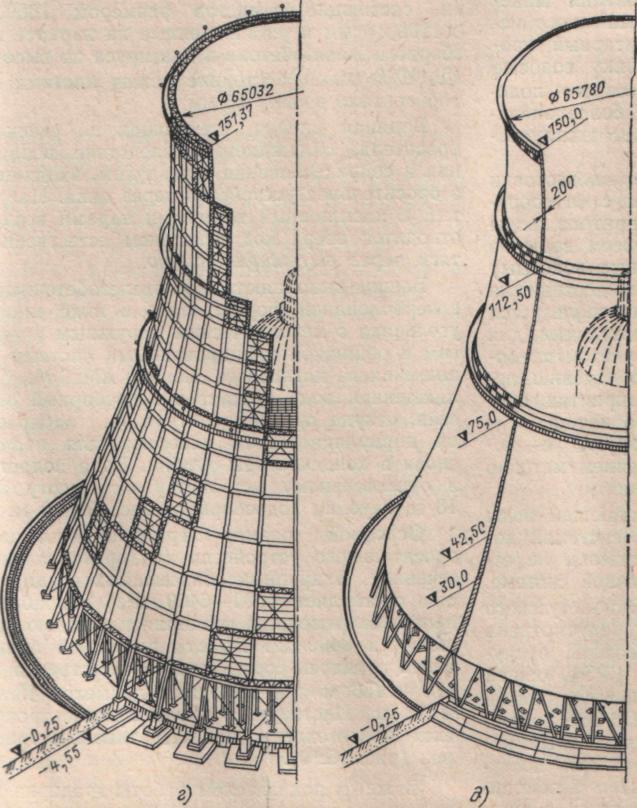

Основной размер градирни — площадь оросительного устройства (в горизонтальном сечении). В крупных современных градирнях она составляет 4000—6400 м2. Разработан проект сверхмощной градирни площадью орошения в 9400 м2. Высота вытяжной башни таких градирен составляет соответственно 90. 110 и 150 м при выходном диаметре 43, 55 и 73 м. Институтом «Атомтеплоэлектропроект» подготовлены проекты типовых градирен (рис. 6.10).

а — с железобетонной башней; б — с каркасно-обшивной башней

Важным показателем работы градирни является плотность орошения, которая на совре- менных противоточных градирнях с естественной тягой достигает 9—10 м3/(м2-ч). в результате через градирни с общей площадью орошения в 4000, 6400 и 9400 м2 можно подать для охлаждения соответственно 30, 52 и 100 тыс. м3/ч циркуляционной воды.

Вода в градирнях охлаждается в основном в результате испарения. Количество испаряемой влаги с учетом конвективного теплообмена составляет 1,5—2%. В результате испарения солесодержание циркуляционной воды возрастает; для поддержания концентрации солей в допустимых пределах осуществляют продувку циркуляционной системы или применяют химическую обработку добавочной воды. Для предотвращения обрастания оросителей водорослями циркуляционную воду хлорируют.

Эксплуатации градирен в зимнее время уделяют серьезное внимание, так как расход охлаждающей воды уменьшается примерно втрое и возникает опасность обледенения градирен у входных окон воздуха. Чтобы не допустить этого, кроме прикрытия входных воздушных окон щитами применяют хорошо зарекомендовавшее себя секционирование градирен разделением площади орошения. Лучшие результаты достигнуты применением в градирне концентрических кольцевых зон подвода воды из конденсаторов турбин. Зимой теплая вода подается преимущественно в периферийную зону во избежание обмерзания градирни.

На крупных градирнях рекомендуется (Союзтехэнерго) установка водоуловителей из блочных жалюзийных деревянных или пластмассовых пластин. Это мероприятие наряду с гравитационной сепарацией влаги в вытяжной башне снижает ее вынос за пределы градирен.

Схема технического водоснабжения с градирнями предусматривает обычно центральную насосную станцию, расположенную у постоянного торца машинного зала главного корпуса ТЭС. Охлажденная вода после градирен самотеком по железобетонным каналам поступает на вход циркуляционных насосов. Их установка обеспечивает работу под заливом. Во избежание образования накипи в трубной системе конденсаторов циркуляционную воду подкисляют и добавляют в нее раствор гексаметафосфата. В насосных станциях современных крупных ТЭС с градирнями применяют как обычные центробежные, так и осевые вертикальные насосы, создающие давление воды в 2—2,5 МПа. Там же устанавливают и дополнительные насосы меньшей подачи для охлаждения технической водой газо- и маслоохладителей и другого вспомогательного оборудования станции (в основном в зимнее время, при уменьшении давления воды в системе).

На некоторых ТЭС, расположенных в безводных и маловодных районах, начали применять сухие градирни с поверхностными охладителями в виде колонн из алюминиевых водовоздушных теплообменников. Они смонтированы в виде дельт по периметру нижней части градирни в окнах входа воздуха, при этом контур водоснабжения объединен в конденсаторах с контуром питательной воды паровых котлов. В конденсаторах турбин смешивающего типа охлаждающая вода после градирен конденсирует пар из турбины, после чего поток воды разделяется на основной конденсат, идущий в систему регенерации к ПНД, и на охлаждающую воду, идущую к градирням.

Эксплуатация таких градирен на Разданской ГРЭС и на Билибинской АЭС показала ряд их недостатков: высокие температуры охлажденной воды летом в жаркое время дня, размораживание и повреждение теплообменников в холодные зимние месяцы. Конструкция этих градирен изменена АТЭП в проекте охладительной установки Ивановской ТЭЦ-3, где предусмотрены комбинированные воздушно-испарительные градирни. Теплообменники в градирнях укомплектованы орошающими устройствами, отключаемыми зимой, когда имеется возможность эксплуатировать градирню в сухом режиме; летом в связи с повышением температуры наружного воздуха приходится включать оросители. Водяная пленка, стекающая снаружи по ребрам теплообменников, снижает температуру охлаждающей воды. В условиях СССР эти градирни оказались малоперспективными. Орошение летом снаружи возможно лишь чистой водой и лишает сухую градирню всех ее преимуществ перед обычной градирней.