- •Лабораторная работа № 1

- •Методом магнетрона

- •Основные понятия

- •Методика эксперимента

- •Описание экспериментальной установки и порядок выполнения работы

- •Расчёт погрешностей

- •Основные понятия

- •Методика эксперимента.

- •Описание экспериментальной установки и порядок выполнения работы

- •Расчёт погрешностей

- •Изучение вынужденных колебаний в колебательном контуре

- •Основные понятия

- •Методика эксперимента

- •Описание экспериментальной установки и порядок выполнения работы

- •Расчёт погрешностей

- •Лабораторная работа 4 изучение релаксационных колебаний

- •Основные понятия

- •Методика эксперимента

- •Описание экспериментальной установки и порядок выполнения работы

- •Расчёт погрешностей

- •Методика эксперимента

- •Расчёт погрешностей

- •Лабораторная работа 6 изучение свойств ферромагнетиков

- •Основные понятия

- •Методика эксперимента

- •Расчёт погрешностей

- •Коэффициенты Стьюдента cn

- •Саратов 2006

Методика эксперимента

Схема установки изображена на рис. 6.5.

Рис. 6.5. Блок-схема экспериментальной установки

Исследуемый

образец выполнен в виде тороидального

трансформатора Т, первичная обмотка

которого содержит

![]() витков, а вторичная –

витков, а вторичная –![]() витков. Напряжение на первичную обмотку

трансформатора Т подается с выхода

звукового генератора PQ через сопротивление

витков. Напряжение на первичную обмотку

трансформатора Т подается с выхода

звукового генератора PQ через сопротивление![]() .

Вторичная обмотка трансформатора

последовательно соединена с сопротивлением

.

Вторичная обмотка трансформатора

последовательно соединена с сопротивлением![]() и конденсатором

и конденсатором![]() .

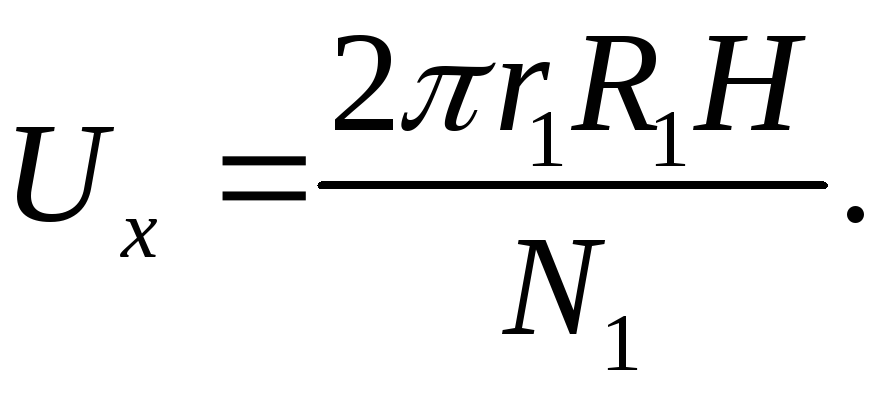

С сопротивления

.

С сопротивления![]() на вход усилителя горизонтального

отклонения осциллографа PO подается

напряжение

на вход усилителя горизонтального

отклонения осциллографа PO подается

напряжение![]() пропорциональное напряженности

магнитного поля

пропорциональное напряженности

магнитного поля![]() .

На вертикальный вход Y с конденсатора

.

На вертикальный вход Y с конденсатора![]() подается напряжение

подается напряжение![]() ,

пропорциональное индукции магнитного

поля

,

пропорциональное индукции магнитного

поля![]() .

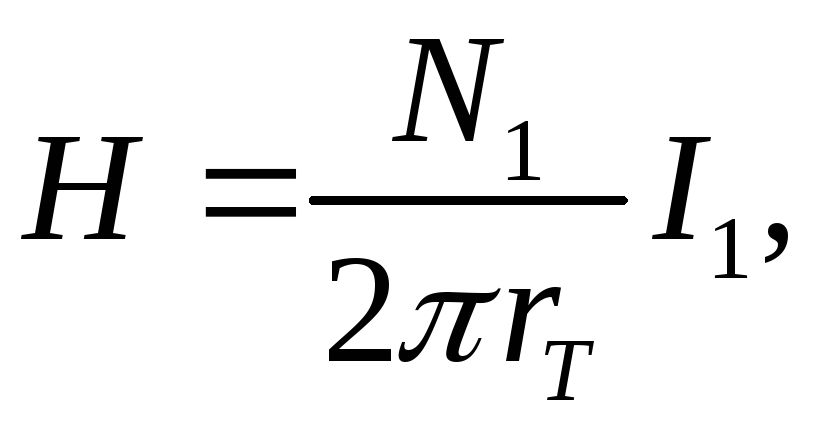

При радиусе витка обмотки(rb<ra)

меньшем радиуса тороида напряжённость

магнитного поля в тороиде:

.

При радиусе витка обмотки(rb<ra)

меньшем радиуса тороида напряжённость

магнитного поля в тороиде:

(6.7)

(6.7)

где

![]() ;

;![]() ;

;![]() .

.

Так

как падение напряжения на сопротивлении

![]()

![]() ,

то с учетом (6.7)

,

то с учетом (6.7)

(6.8)

(6.8)

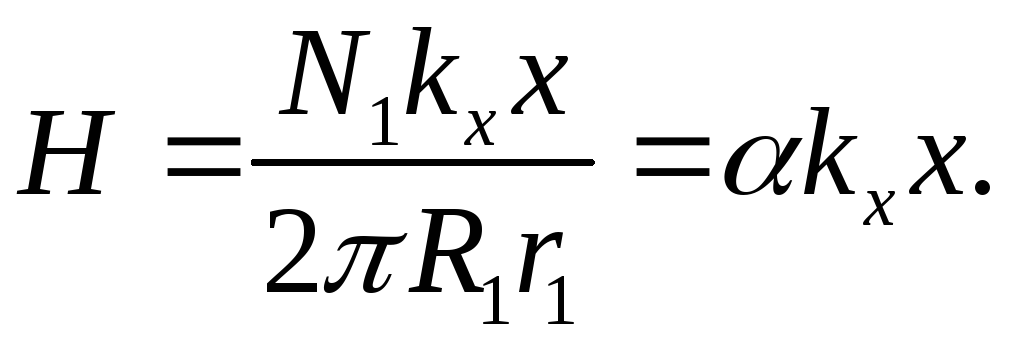

Величина

![]() определяется по коэффициенту отклонения

электронного луча по горизонтальной

оси

определяется по коэффициенту отклонения

электронного луча по горизонтальной

оси![]() :

:

![]() (6.9)

(6.9)

С

учетом (6.9) выражение для

![]() может быть записано в виде:

может быть записано в виде:

(6.10)

(6.10)

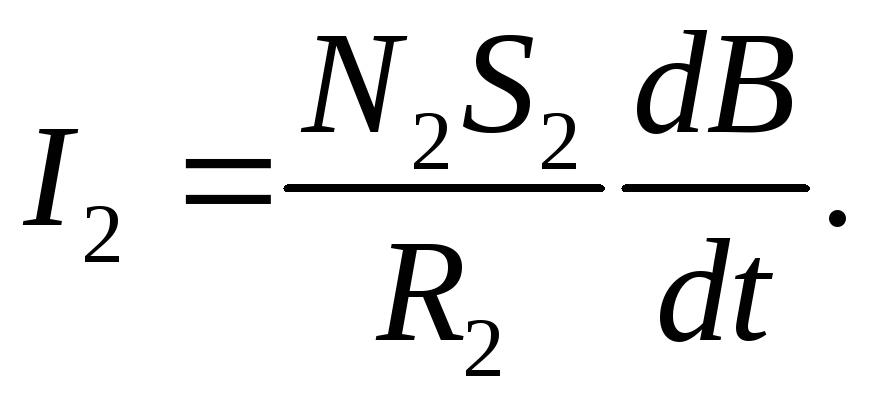

По закону Фарадея ЭДС индукции во вторичной обмотке

![]() (6.11)

(6.11)

где

![]() – поток вектора магнитной индукции

через один виток;

– поток вектора магнитной индукции

через один виток;![]() – площадь поперечного сечения тороида.

– площадь поперечного сечения тороида.

По закону Ома для вторичной обмотки получаем:

![]() , (6.12) где

, (6.12) где![]() – напряжение на конденсаторе;

– напряжение на конденсаторе;![]() – ток во вторичной обмотке.

– ток во вторичной обмотке.

Так

как

![]() ,

уравнение (6.12) может быть записано с

учетом (6.11) в следующем виде:

,

уравнение (6.12) может быть записано с

учетом (6.11) в следующем виде:

![]()

Отсюда

(6.13)

(6.13)

Учитывая

(6.13), найдем напряжение

![]() ,

равное напряжению на конденсаторе:

,

равное напряжению на конденсаторе:

(6.14)

(6.14)

где

![]() – заряд на обкладках конденсатора.

– заряд на обкладках конденсатора.

Если

известен коэффициент отклонения луча

![]() по вертикали, то

по вертикали, то

![]() (6.15)

(6.15)

Из выражений (6.14) и (6.15) получаем:

(6.16)

(6.16)

Подав

одновременно напряжения

![]() и

и![]() на вертикально и горизонтально отклоняющие

пластины, получим на экране осциллографа

петлю гистерезиса.

на вертикально и горизонтально отклоняющие

пластины, получим на экране осциллографа

петлю гистерезиса.

По

площади петли можно найти работу

перемагничивания и энергию магнитного

поля

![]()

![]() в цикле перемагничивания, отнесенную

к единице объема. Малое изменение

объемной плотности намагничивания

определяется по формуле:

в цикле перемагничивания, отнесенную

к единице объема. Малое изменение

объемной плотности намагничивания

определяется по формуле:

![]() (6.17)

(6.17)

Работа

![]() расходуется на изменение внутренней

энергии единицы объема ферромагнетика.

За полный цикл перемагничивания

расходуется на изменение внутренней

энергии единицы объема ферромагнетика.

За полный цикл перемагничивания

![]() (6.18)

(6.18)

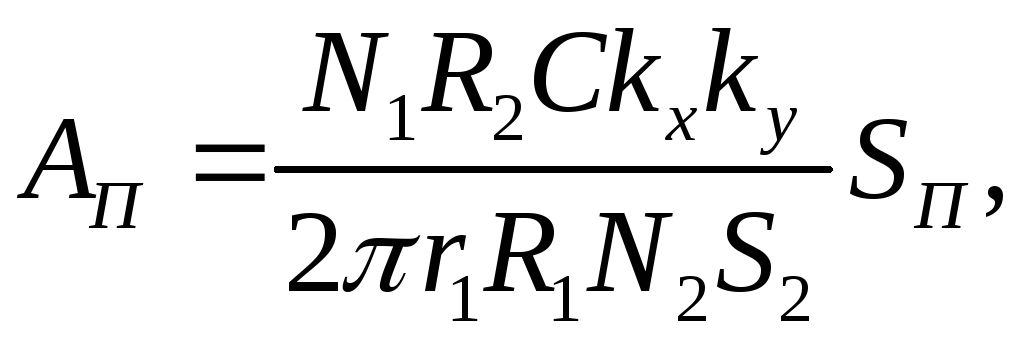

Учитывая (6.10) и (6.15), получаем:

или

или

![]() ,

(6.19)

,

(6.19)

где

![]() – площадь петли гистерезиса;

– площадь петли гистерезиса;![]() − площадь поперечного сечения сердечника.

− площадь поперечного сечения сердечника.

Задание 1. Определение основной кривой намагничивания.

1. Установить на стенде приборы, указанные на рис. 6.5.

2. Ознакомившись с описанием установки и методом измерения, соединить приборы в соответствии со схемой, изображенной на рис. 6.5.

3. Ознакомиться с работой звукового генератора PQ и электронного осциллографа PO в режиме измерения фигур Лиссажу.

4. Подготовить приборы к работе:

а) установить следующие параметры выходного сигнала звукового генератора: 2 кГц – частота; 0 В – выходное напряжение;

б) отключить развертку на осциллографе PO.

5. Включить лабораторный стенд и приборы. Установить луч в центре экрана осциллографа, после чего, регулируя величину выходного напряжения на звуковом генераторе и усиление по оси Y, установить максимальную петлю гистерезиса в пределах экрана, соответствующую магнитному насыщению образца. Уменьшая величину выходного напряжения, получить семейство петель гистерезиса ( рис. 6.3) – не менее 5 петель. Для каждой петли снять координаты «x» и «y» ее вершины и записать их в таблицу (можно скопировать их на кальку с экрана).

Задание 2. Оценка работы перемагничивания![]() за один цикл.

за один цикл.

1. Получить максимальную петлю гистерезиса и зарисовать на кальке в координатах xиy.

2. Скопировать эту петлю на миллиметровую бумагу, измерить ее площадь.

3. Определить работу перемагничивания за один цикл по форму- ле (6.19).

Задание 3. Определение коэрцитивной силы.

1. По максимальной петле гистерезиса

найти координату –

![]() ,

соответствующую коэрцитивной силе –

,

соответствующую коэрцитивной силе –![]() (рис. 6.5).

(рис. 6.5).

2. По формуле (6.10) рассчитать![]() .

.

3.По полученному значению определить группу ферромагнетика (мягкий или жесткий).