- •Реферат

- •Содержание

- •Введение

- •1 Геология

- •1.1 Административное положение

- •1.2 Орогидрография и климат

- •1.3 Стратиграфия

- •1.4 Геологическое строение

- •1.5 Характеристика полезных ископаемых

- •1.6 Вещественный состав полезного ископаемого

- •1.6.1 Химический состав руд.

- •1.6.2 Структурно-текстурные особенности руд

- •1.7 Физико-механические свойства

- •1.8 Гидрогеология

- •1.9 Кондиции и запасы

- •2 Горная часть

- •2.1 Фактическое состояние горных работ

- •2.2 Вскрытие и подготовка запасов месторождения

- •2.2.1 Подготовка шахтного поля

- •2.2.2 Режим работы, мощность и срок службы шахты

- •2.3 Система разработки

- •2.3.1 Очистная выемка

- •2.4 Технология и механизация основных производственных процессов очистной выемки

- •2.4.1 Буровзрывные работы

- •2.4.2 Управление состоянием массива

- •2.4.2.1 Управление состоянием массива с помощью крепления кровли выработок

- •2.4.2.2 Управление состоянием массива применением твердеющих смесей

- •2.4.3 Основное технологическое оборудование

- •2.5 Рудничная аэрология

- •2.5.1 Определение потребного количества воздуха

- •2.6 Механизация и организация вспомогательных процессов

- •2.6.1 Водоотлив

- •2.6.2 Пневмоснабжение горных работ

- •2.6.3 Освещение

- •2.6.4 Энергоснабжение

- •2.7 Обогащение полезных ископаемых

- •2.8 Технико-экономические показатели технологии освоения запасов

- •3 Безопасность и экологичность

- •3.1 Анализ опасностей и вредностей

- •3.2 Обеспечение безопасности труда

- •3.2.1 Мероприятия по предупреждению возникновения эндогенных пожаров

- •3.2.2 Мероприятия по борьбе с пылью

- •3.2.3 Мероприятия по борьбе с шумом и вибрацией

- •3.2.4 Мероприятия по предотвращению прорыва воды из карьера в подземные выработки

- •3.2.5 Мероприятия по улучшению рабочего маркшейдера

- •3.2.5.1 Требования к освещению рабочей поверхности

- •3.2.5.2 Выбор осветительной установки

- •3.3 Охрана окружающей среды

- •3.3.1 Охрана атмосферного воздуха

- •3.3.2 Методы очистки сточных вод

- •3.4 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

- •3.4.1 Порядок информирования в случае возникновения аварии

- •3.4.2 Ликвидация чрезвычайной ситуации

- •4 Экономика и организация горного производства

- •4.1 Режим работы предприятия

- •4.2 Маркетинговые исследования

- •4.3 Расчет капитальных затрат

- •4.4 Определение извлекаемой ценности товарной продукции

- •4.5 Расчет эксплуатационных издержек

- •4.6 Расчет амортизационных отчислений

- •4.7 Эффективность реализации инвестиционного проекта

- •4.8 Технико-экономические показатели инвестиционного проекта

- •5 Маркшейдерская часть

- •5.1 Геодезические работы на земной поверхности

- •5.2 Ориентирование и передача высотной отметки на опорную сеть

- •5.3 Подземная маркшейдерская опорная сеть

- •5.4 Маркшейдерские работы на подземном руднике

- •5.4.1 Задание направления горным выработкам

- •5.4.2 Маркшейдерские работы на шахтном подъеме

- •5.4.3 Съёмка подробностей и горных выработок

- •5.4.4 Обслуживание буровзрывных и геологических работ

- •5.5 Учет движения балансовых запасов

- •5.6 Учет потерь и разубоживания

- •5.7 Сдвижение горных пород и охрана сооружений

- •5.8 Маркшейдерская документация

- •5.9 Структура и численность маркшейдерской службы

- •6 Геометризация качественных показателей учалинского месторождения

- •6.1 Исходные данные для качественной характеристики месторождения

- •6.2 Изменчивость размещения показателей залежи по разведочным скважинам

- •6.3 Гипсометрические планы изосодержания меди и цинка

- •6.4 Корреляционный анализ качественных показателей месторождения

- •Заключение

- •Список используемых источников

- •Приложение 2

- •Приложение 3

- •Приложение 4

- •Приложение 5

- •Приложение 6

- •Приложение 7

- •Приложение 8

- •Приложение 9

- •Приложение 10

- •Приложение 11

- •Приложение 13

- •Приложение 21

- •Приложение 22

1.2 Орогидрография и климат

Рельеф промплощадки неспокойный, наблюдаются резкие падения в восточном, юго-восточном, южном и юго-западном направлениях. Местность района холмистая. Рельеф имеет резко выраженный сопочный мелкосопочный характер. Естественный рельеф сильно изменён техногенными процессами, связанными с разработкой месторождений полезных ископаемых.

Климатические условия района определяются его широтной зональностью, абсолютными отметками рельефа и расположением восточнее высокого горного хребта Урал-тау. Климат района резко-континентальный с холодной продолжительной зимой коротким тёплым летом. Среднемесячные и среднегодовые температуры воздуха по результатам многолетних наблюдений приведены в таблице 1.1

Таблица 1.1 – Среднемесячные и среднегодовые температуры воздуха

|

Янв |

Фев |

Март |

Апр |

Май |

Июнь |

Июль |

Авг |

Сент |

Окт |

Нояб |

Дек |

Год |

|

-16,4 |

-14,8 |

-8,4 |

2,1 |

10,2 |

15,4 |

16,9 |

14,9 |

8,9 |

1,8 |

-6,7 |

-13,3 |

0,9 |

Средняя скорость ветра колеблется от 2,7 – 2,9м/с (январь, июль, август) до 3,7м/с (октябрь). Преобладающее направление ветра – западное и юго-западное. Повторяемость направлений ветра (в %) приведена в таблице 1.2

Таблица 1.2 – Средняя скорость ветра

|

Румбы Месяца |

С |

СВ |

В |

ЮВ |

Ю |

ЮЗ |

З |

СЗ |

Штиль |

|

Зима |

3 |

12 |

4 |

2 |

19 |

25 |

26 |

9 |

29 |

|

Весна |

7 |

11 |

7 |

6 |

17 |

19 |

20 |

14 |

19 |

|

Лето |

12 |

15 |

9 |

5 |

8 |

11 |

21 |

19 |

18 |

|

Осень |

5 |

7 |

4 |

5 |

16 |

25 |

25 |

14 |

19 |

|

Год |

7 |

11 |

6 |

4 |

15 |

20 |

23 |

15 |

21 |

Среднее количество осадков по месяцам (в мм) приведено в таблице 1.3

Таблица 1.3 – Среднее количество осадков

|

Янв |

Фев |

Март |

Апр |

Май |

Июнь |

Июль |

Авг |

Сент |

Окт |

Нояб |

Дек |

Год |

|

17 |

13 |

17 |

26 |

44 |

73 |

84 |

59 |

44 |

37 |

23 |

22 |

459 |

Высота снежного покрова колеблется от 0,23м до 0,66м. Глубина промерзания почвы без снежного покрова достигает 1,5 – 2,2м, а при глубоком снежном покрове 0,5 – 1,0м.

В гидрографическом отношении район расположен в бассейне верхнего течения реки Урал, протекающей в 11км к северо-западу. В непосредственной близости гидрографическая сеть представлена озерами Большие Учалы, Карагайлы и Ургун, а также мелкими ручьями. Водообильных источников, стекающих в озёра, не имеется. Грунтовые воды встречены в юго-восточном углу промплощадки в заболоченном районе.

1.3 Стратиграфия

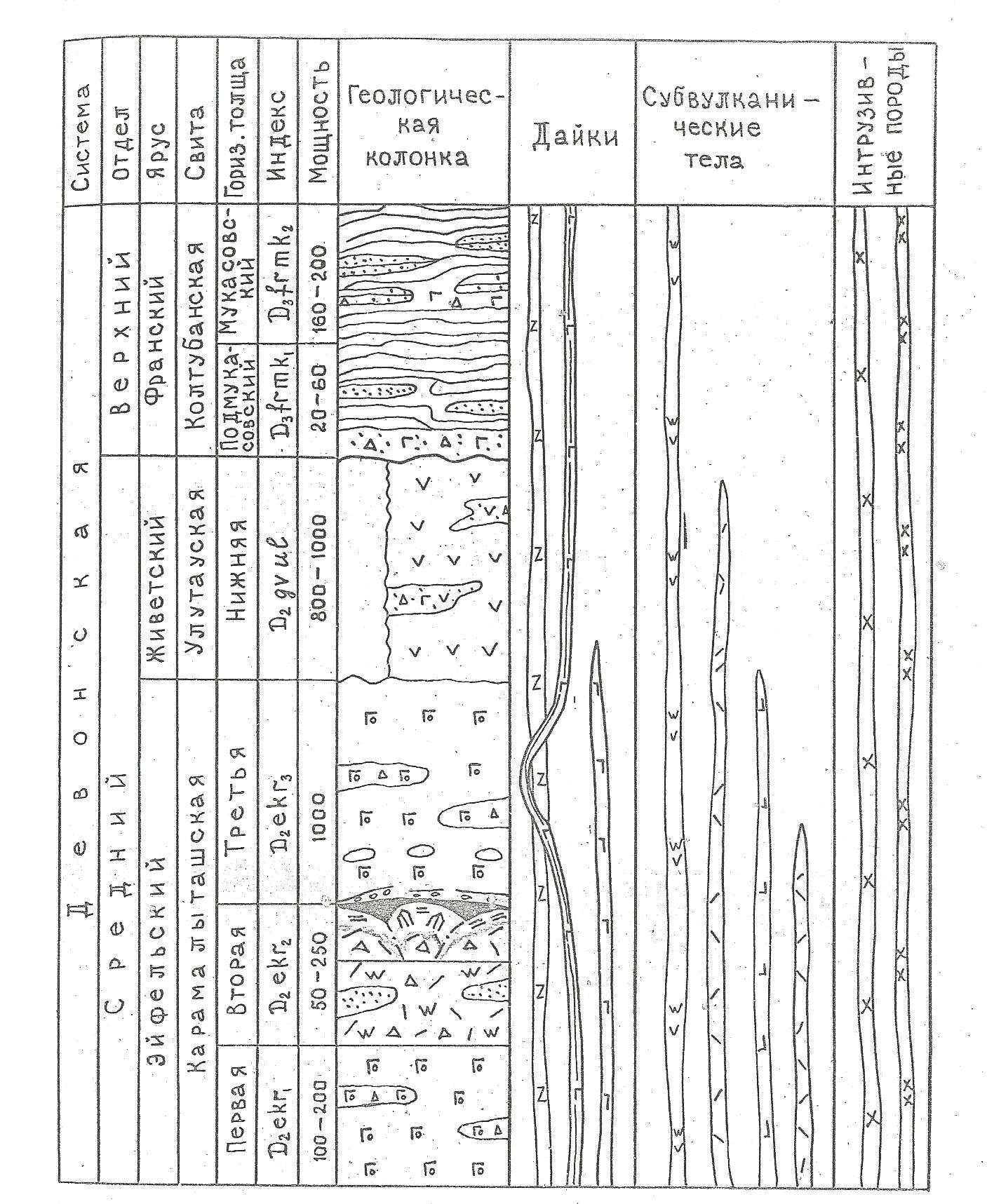

Геологический разрез Учалинского месторождения слагают преимущественно вулканогенные и вулканогенно-осадочные породы карамалыташской свиты. Незначительно распространены породы улутауской и колтубанской свит. Вулканогенные толщи прорваны субвулканическими и жильными образованиями среднепалеозойского возраста и представлены на рисунке 1.1

Рис.1.1 – Стратиграфическая колонка и схема последовательности внедрения даек, субвулканических тел и интрузивных пород среди вулканогенных и вулканно-осадочных

пород Учалинского месторождения

Разрез имеет следующее строение (снизу вверх):

Миндалекаменные базальтовые и диабазовые порфириты, их туфобрекчии и шлаковые брекчии (

).

Породы залегают в основании разреза.

Среди них отмечаются прослои туфов и

лав базальтовых порфиритов. Породы

этой толщи карьером не вскрыты и

выявляются по данным бурения. Нижняя

толща изучена по керну структурных

скважин ниже рудного тела и в юго-восточной

части месторождения. Видимая их мощность

составляет около 200м.

).

Породы залегают в основании разреза.

Среди них отмечаются прослои туфов и

лав базальтовых порфиритов. Породы

этой толщи карьером не вскрыты и

выявляются по данным бурения. Нижняя

толща изучена по керну структурных

скважин ниже рудного тела и в юго-восточной

части месторождения. Видимая их мощность

составляет около 200м.Риолитовые, риолито-дацитовые порфиры и дацитовые порфириты, их туфы и туфобрекчии, подвергшиеся вблизи рудного тела гидротермально-метасоматическим преобразованиям и содержащие в верхней части толщи маломощные линзы сплошных и вкрапленных руд (

).

Вблизи рудного тела эти породы подверглись

гидротермально-метасоматическим

преобразованиям и содержат маломощные

изолированные прослои и линзы сплошных

и вкрапленных руд, представляющих,

по-видимому, самый нижний второстепенный

стратиграфический уровень колчеданного

оруденения.

).

Вблизи рудного тела эти породы подверглись

гидротермально-метасоматическим

преобразованиям и содержат маломощные

изолированные прослои и линзы сплошных

и вкрапленных руд, представляющих,

по-видимому, самый нижний второстепенный

стратиграфический уровень колчеданного

оруденения.Залежь сплошных и вкрапленных колчеданных руд. Залежь сплошных колчеданных руд залегает на гидротермально-измененных породах второй толщи карамалыташской свиты, нередко содержащих промышленную сульфидную минерализацию. Характерными особенностями залежи являются: четкие контакты сплошных руд с вмещающими породами; наличие пережима по мощности в центральной части месторождения в пределах распространения апикальной части экструзивного купола риолито-дацитов; наличие в кровле залежи рудокластов (на северном участке) и слоистых руд (в висячем боку и на выклинках залежи); наличие на различных высотных уровнях от контактов рудного тела самостоятельных маломощных рудных линз массивных и вкрапленных руд при отсутствии проводников между ними; постепенный переход вкрапленных руд в лежачем боку залежи в бедное прожилково-вкрапленное оруденение в метасоматитах кварц-серицит-хлоритового состава.

Прерывистый горизонт вулканомиктовых пород, содержащих рудокласты и слоистые руды (

).

Он относится к пачке надрудных вулканитов

и связан постепенными переходами с

пирокластическими образованиями. Это

обусловлено, по-видимому, тем, что

размывающийся вулканогенный материал

транспортировался на сравнительно

небольшие расстояния. Горизонт

характеризуется слоистостью, нередко

градационного типа. Разрез отдельных

ритмов начинается с грубообломочных

пород (размер отдельных обломков

достигает 10 – 20см), которые постепенно

переходят в крупно- средне- и

мелкообломочные, часто вплоть до

алевролитов. В мелкообломочной части

ритмов иногда отмечаются элементы

косой слоистости. Обломочный материал

в породах этого горизонта представлен

обломками диабазовых и базальтовых

порфиритов, кислых пород экструзивного

комплекса, породообразующих минералов,

частицами измененного стекла основного

и кислого состава. При этом состав и

размеры обломков пород горизонта в

пределах залежи изменяются с юга на

север.

).

Он относится к пачке надрудных вулканитов

и связан постепенными переходами с

пирокластическими образованиями. Это

обусловлено, по-видимому, тем, что

размывающийся вулканогенный материал

транспортировался на сравнительно

небольшие расстояния. Горизонт

характеризуется слоистостью, нередко

градационного типа. Разрез отдельных

ритмов начинается с грубообломочных

пород (размер отдельных обломков

достигает 10 – 20см), которые постепенно

переходят в крупно- средне- и

мелкообломочные, часто вплоть до

алевролитов. В мелкообломочной части

ритмов иногда отмечаются элементы

косой слоистости. Обломочный материал

в породах этого горизонта представлен

обломками диабазовых и базальтовых

порфиритов, кислых пород экструзивного

комплекса, породообразующих минералов,

частицами измененного стекла основного

и кислого состава. При этом состав и

размеры обломков пород горизонта в

пределах залежи изменяются с юга на

север.Подушечные лавы миндалекаменных базальтовых и диабазовых порфиритов, их туфы, лаво– и туфобрекчии (

).

В подошве толщи в пределах Учалинского

месторождения развиты шаровые лавы

частично измененных базальтов, имеющих

зеленоватую окраску, которые постепенно

сменяются их гематитизированными

разновидностями. Среди этих пород

наблюдаются редкие прослои

гидротермально-измененных туфов и

туффитов. К подошве описываемой толщи

пород приурочены редкие изолированные

тела сплошных колчеданных руд

серноколчеданного и

халькопирит-борнит-гематитового

состава, представляющих самый верхний

второстепенный стратиграфический

уровень колчеданного оруденения. В

кровле толщи преобладают пирокластические

отложения, в гематитизированных обломках

которых миндалины выполнены эпидотом.

).

В подошве толщи в пределах Учалинского

месторождения развиты шаровые лавы

частично измененных базальтов, имеющих

зеленоватую окраску, которые постепенно

сменяются их гематитизированными

разновидностями. Среди этих пород

наблюдаются редкие прослои

гидротермально-измененных туфов и

туффитов. К подошве описываемой толщи

пород приурочены редкие изолированные

тела сплошных колчеданных руд

серноколчеданного и

халькопирит-борнит-гематитового

состава, представляющих самый верхний

второстепенный стратиграфический

уровень колчеданного оруденения. В

кровле толщи преобладают пирокластические

отложения, в гематитизированных обломках

которых миндалины выполнены эпидотом.Пироксен-плагиоклазовые и кварцевые порфириты дацитового и андезито-дацитового состава, их туфы и туфобрекчии (

).

Все они слагают улутаускую свиту.

Мощность их колеблется от 800 до 1000 м.

Среди дацитовых и андезито-дацитовых

порфиритов встречаются в виде линз и

маломощных прослоев туфопесчаники и

кремнистые туффиты. Породы свиты

выполняют депрессию и отделены от

базальтов карамалыташской свиты

субвулканическими телами риолитов,

малыми интрузиями габбро-диоритовых

и андезитовых порфиритов, сериями даек

основного состава.

).

Все они слагают улутаускую свиту.

Мощность их колеблется от 800 до 1000 м.

Среди дацитовых и андезито-дацитовых

порфиритов встречаются в виде линз и

маломощных прослоев туфопесчаники и

кремнистые туффиты. Породы свиты

выполняют депрессию и отделены от

базальтов карамалыташской свиты

субвулканическими телами риолитов,

малыми интрузиями габбро-диоритовых

и андезитовых порфиритов, сериями даек

основного состава.Туфоконгломерато-брекчии смешанного состава и полимиктовые туфопесчаники (

).

Они слогают подмукасовский горизонт

колтубанской свиты и развиты в

северо-восточной части месторождения.

Они трансгрессивно залегают на породах

карамалыташской и улутауской свит. В

основании этого горизонта залегают

туфоконгломерато-брекчии, в составе

которых преобладают угловато-округлые

обломки миндалекаменных базальтов, а

в подчиненном количестве содержатся

обломки вишневых риолитов, метасоматитов,

кремнистых сланцев и туфопесчаников.

Цементирующая масса пород представлена

обломочным материалом того же состава.

В кровле горизонта распространены

гравеллиты, туфопесчаники с прослоями

кремнистых сланцев и туффитов. Мощность

подмукасовского горизонта 20 – 60м.

).

Они слогают подмукасовский горизонт

колтубанской свиты и развиты в

северо-восточной части месторождения.

Они трансгрессивно залегают на породах

карамалыташской и улутауской свит. В

основании этого горизонта залегают

туфоконгломерато-брекчии, в составе

которых преобладают угловато-округлые

обломки миндалекаменных базальтов, а

в подчиненном количестве содержатся

обломки вишневых риолитов, метасоматитов,

кремнистых сланцев и туфопесчаников.

Цементирующая масса пород представлена

обломочным материалом того же состава.

В кровле горизонта распространены

гравеллиты, туфопесчаники с прослоями

кремнистых сланцев и туффитов. Мощность

подмукасовского горизонта 20 – 60м.Кремнистые сланцы с прослоями кремнистых туффитов, туфопесчаников, кремнисто-глинистых и кремнисто-угликислых сланцев (

).

Все они составляют мукасовский горизонт.

Нижняя пачка этого горизонта сложена

зеленовато-бурыми грубослоистыми

кремнистыми сланцами с подчиненными

прослоями кремнистых туффитов,

кремнисто-глинистых, кремнисто-углистых

сланцев и туфопесчаников. Верхняя пачка

мукасовского горизонта сложена

пестроцветными кремнистыми и

кремнисто-глинистыми сланцами, которые

вверх по разрезу сменяются кварцевыми

туфопесчаниками с прослоями вишнево-бурых

кремнистых туффитов и туфо-конгломератобрекчий

смешанного состава, которые сложены

глыбами, валунами, гальками, полуокатанными

и остроугольными обломками известняков,

яшмоидов, кварцитов, кремнистых и

кремнисто-глинистых сланцев.

).

Все они составляют мукасовский горизонт.

Нижняя пачка этого горизонта сложена

зеленовато-бурыми грубослоистыми

кремнистыми сланцами с подчиненными

прослоями кремнистых туффитов,

кремнисто-глинистых, кремнисто-углистых

сланцев и туфопесчаников. Верхняя пачка

мукасовского горизонта сложена

пестроцветными кремнистыми и

кремнисто-глинистыми сланцами, которые

вверх по разрезу сменяются кварцевыми

туфопесчаниками с прослоями вишнево-бурых

кремнистых туффитов и туфо-конгломератобрекчий

смешанного состава, которые сложены

глыбами, валунами, гальками, полуокатанными

и остроугольными обломками известняков,

яшмоидов, кварцитов, кремнистых и

кремнисто-глинистых сланцев.

Интрузивные породы широко развиты в пределах рудного поля, среди них наиболее распространены субвулканические риолитовые, риолит-дацитовые порфиры и дацитовые порфириты. Жильные породы верхнепалеозойского интрузивного комплекса представлены дайками и дайкообразными телами габбро, габбро-диоритов, диоритов, гранит-порфиритов и диабазовых порфиритов, имеющих субмеридиальное и северо-западное простирание [1].