- •Предисловие

- •Глава 1

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 2

- •2.2. Теория интерперсональных отношений

- •Глава 2

- •2.2. Теория интерперсональных отношений

- •2.3. Теория развития личности

- •2.4. Теория зеркала

- •2.5. Теория привязанности

- •2.6. Теория депривации

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 3

- •Глава 4 нарушение внутрисемейных

- •4.2. Дисфункциональные

- •5.2. Проблемная семья

- •5.3. Некомпетентная семья

- •5.4. Благополучная семья

- •Глава 1

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 2

- •Глава 3

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 4

- •Глава 2

- •Особенности переходного периода

- •Выпускников интернатного учреждения

- •Во взрослую жизнь

- •Глава 1 от детских домов к воспитанию в семье

- •1.1. Исторический экскурс

- •1.2. Усыновление

- •1.3. Опека (попечительство)

- •1.6- Приемная семья

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 2

- •2.1. Исторический экскурс

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 3

- •3.4. Социально-бытовые навыки в патронатной семье

- •3.5. Права и обязанности

- •4.1. Патронатная семья

- •Глава 5

- •Нормативно-правовые основы

- •Социальной защиты, обучения

- •И воспитания детей-сирот

- •5.2. Нормативно-правовые основы обучения и воспитания детей

- •5.3. Обеспечение условий социальной защиты семьи и сохранения ребенка в семье

- •5.5. Обеспечение воспитания детей-сирот и детей,

- •Контрольные вопросы и задания

- •1. Права ребенка в семье и ответственность родителей Извлечения из основных нормативно-правовых документов

- •3. Об организации родительского всеобуча в общеобразовательных учреждениях

- •13. О детском доме семейного типа

- •Дома ребенка

- •Дома ребенка

- •15. Об утверждении методических рекомендаций по организации деятельности

- •Отсталых детей»

- •I. Общие положения

- •16. Об утверждении методических

- •5.6. Отделение психо л ого-педагогической помощи семье

- •17. Об утверждении методических рекомендаций по организации деятельности государственного (муниципального) учреждения «центр социальной помощи

- •(Извлечение)"

- •VI. Структурные подразделения Центра

- •Глава 1. Основные проблемы неблагополучного детства 9

- •Глава2. Патронат—новая форма семейного воспитания

- •Глава 3. Принципы и методы организации патронатного воспи тания

- •Глава 4. Модели патрондтного воспитания в России 387

- •Глава 5. Норматив но-право вые основы социальной защиты,

1.2. Усыновление

Усыновление — наиболее предпочтительная форма устройства ребенка, лишившегося родительского попечения. Официально юридическая система усыновления была принята в начале XX в. для удовлетворения нужд бесплодных пар из высшего общества. Исторически более бедные слои общества часто не могли добиться разрешения на усыновление, но иногда случались неофициальные усыновления (170, 319]. Не вызывает сомнения, что наилучшая среда для воспитания ребенка — семья, если она не оказывается крайне дисфункциональной и в ней не практикуются различные формы насилия [9, 90, 92, 102, 116, 257].

Усыновление — оптимальная модель, способная предоставить ребенку-сироте именно ту замещающую семейную заботу, в которой он так нуждается. При этом между усыновителями и усыновляемым не только складываются близкие родственные отношения, но и происходит юридическое закрепление этих отношений, когда усыновленный ребенок в своих правах и обязанностях приравнивается к кровному и усыновители принимают на себя все родительские права и обязанности.

Усыновление подчиняется своду правил Семейного кодекса РФ-Соблюдение этих правил обязательно. В противном случае невозможно обеспечить стабильность усыновления, установление родительских правоотношений навсегда. Для осиротевших детей это особенно важно, так как у них нет второго родителя, который бы мог нейтрализовать неудачное усыновление, нет семьи, куда бы он мог вернуться.

В качестве самого главного условия усыновления выступает сформулированное в ч. 1 ст. 98 Семейного кодекса:,«Усыновление допускается только в отношении несовершеннолетних детей и в их интересах». И если учесть, что под этими интересами принято понимать надлежащее воспитание, станет ясно, почему не всякому можно доверить ребенка, особенно сироту. Поэтому, согласно ст. 99 Семейного кодекса, «усыновителями могут быть совершеннолетние граждане, за исключением лиц. лишенных родительских прав, а также лиц, признанных в установленном законом порядке недееспособными или ограниченно дееспособными*.

301

Российскими

отчимами

и мачехами

39%

Посторонними

российскими

гражданами

31%

Данными нормативными актами устанавливается порядок передачи детей на усыновление, перечень действий, совершаемых усыновителями лично, а также формы контроля за условиями проживания и воспитания детей в семьях усыновителей. Теперь усыновление российских детей иностранными гражданами допускается для всех детей, вне зависимости от их состояния здоровья, но только к тех случаях, когда не представилось возможным передать детей на усыновление, под опеку, попечительство российских граждан или на усыновление родственниками ребенка, независимо от их места жительства и гражданства^'

Для реализации этого принципа создан Федеральный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, включающий в себя совокупность региональных банков данных о детях, а также документированную информацию о гражданах, желающих принять детей на воспитание в свои семьи (Федеральный Закон РФ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей», принят Госдумой 15 марта 2001 г.

Усыновление распространено достаточно широко. В статистических данных Министерством образования и науки РФ учитываются все усыновленные несовершеннолетние дети, среди которых немало имеющих одного родителя, который после вступления в брак хочет, чтобы его ребенок обрел отца, а не просто отчима. Другими словами,.-в общей массе усыновленных не только осиротевшие, утратившие родительское попечение дети, а те, чья вполне благополучная семья становится благодаря усыновлению полной. И таких детей большинство [67, 253].

Количество усыновленных дегей в 2002 г. составляло 23,3 тыс. человек. Из них было усыновлено российскими гражданами 16,4 тыс. (70% от общего числа усыновленных детей) и иностранными гражданами — 6,9 тыс. (30% от общего числа). При этом большая часть российских усыновителей — отчимы и мачехи (9,2 тыс. усыновлений). Количество детей, усыновленных посторонними российскими гражданами, составило в 2002 г. 7,2 тыс. человек (рис. 9).

302

Посторонними

иностранными

гражданами

30%

Риг. 9. Диаграмма числа усыновлений в 2002 I.

Анализ статистических данных с 1995 г. показывает снижение количества усыновлений как отчимами и мачехами, так и посторонними гражданами. Тем не менее начиная с 1997 г. темпы падения заметно снизились и на сегодняшний день можно говорить о стабилизации процесса. Соотношение между количеством детей, усыновленных посторонними гражданами, и количеством детей, усыновленных мачехами и отчимами, в последние годы остается практически неизменным (55 .

7 сентября 2000 г. полномочные представители Российской Феде рации подписали Гаагскую конвенцию 1993 г. о защите прав детей и сотрудничестве в области международного усыновления (удочере ния). Наблюдается тенденция роста количества усыновлений ино странными гражданами при одновременном сокращении усыновле ния посторонними российскими гражданами (47, 55].

На рис. 10 представлено распределение по возрасту детей, усыновленных посторонними российскими и иностранными гражданами. Как можно видеть, российские граждане усыновляют, главным образом, детей младше одного года (62% от общего количества детей, усыновленных посторонними российскими гражданами), в то время как большая часть детей, усыновленных иностранными гражданами. — дети более старшего возраста. Следует отметить, что большинство детей старше одного года (66%) усыновлены иностранными гражданами.

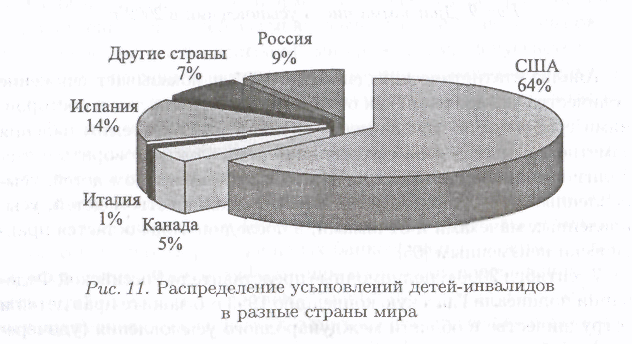

8 2002 г. посторонними гражданами было усыновлено 194 ре бенка-инвалида. Из них только 18 были усыновлены российскими гражданами, и 176 —иностранными гражданами (рис. 11).

Основные причины усыновления и приема под опеку детей в нашей стране: невозможность иметь ребенка по медицинским показаниям: нежелание иметь собственного ребенка по социальным

303

![]()

_ЕУМ1 I

старше

7 лет

от 1 года

доЗ лет

5000 4000 3000 2000 1000 О

стЗ

до 7 пет

до 1 года

доЗ л:

SI Граждане РФ I J Иностранные граждане Рис. 10. Распределение усыновлений по возрасту детей

причинам; смерть или неизлечимая болезнь родителей ребенка — близких родственников усыновители или опекуна; лишение родительских прав родителей ребенка. [85, 102].

Важный фактор, препятствующий развитию усыновления,— сильное предубеждение против внебрачных рождений и устоявшееся мнение, что аморальность, преступность и испорченность либо наследуются, либо передаются от родителей к детям.

Воспитание любого ребенка, особенно приемного, не обходится без проблем. А. С. С пи ваковская, исследовавшая особенности родительских позиций в семьях усыновителей в условиях психологической консультации, отмечает определенную неадекватность, в первую очередь в сфере социально-перцептивных особенностей [236]. Она считает, что образ ребенка «зашумлястся», делается грубо оценочным за счет постоянно сопровождающего родителей страха, что у ребенка «неблагоприятный генофонд*. Под влиянием этого страха родители фиксируют любые, даже самые мелкие черты неправильного поведения, обусловливая их проявлением болезни.

304

По мнению В- Н. Ослон и А. Б. Холмогоровой, негативные психологические проблемы, которые нередко возникают в процессе усыновления, в определенной степени обусловлены, с одной стороны, закрытостью данной семьи для общества, с другой — недостаточной готовностью принять ребенка, которая начинает проявляться уже после совершения акта усыновления, изменения исходной ситуации в семье, когда ребенок был нужен для решения собственных, нередко трагических проблем (смерть кровного ребенка, невозможность на данный момент иметь собственных детей и т.д.). Впоследствии семья выходит и:! стресса и испытывает «обремененность» необходимостью воспитывать ребенка [177].

В этой ситуации семья остро нуждается в психологической помощи [97, 106}. Организация такой помощи представляет собой большие трудности, так как усыновление ребенка, как правило, окутывается тайной в нашей стране. Акт усыновления скрывается от самого ребенка и от окружающих, зачастую даже друзей и знакомых. Это сразу ставит семью в ситуацию изоляции, лишает необходимой поддержки в тяжелых переживаниях и проблемах, в то же время атмосфера секретности и недоговоренности создает особый дисфункциональный стиль общения, сопровождающийся постоянным напряжением для всех членов семьи. Встречаются ситуации, когда ребенок узнает о факте усыновления от чужих людей и бывает глубоко травмирован этим. Нам представляется, что за этой секретностью нередко стоит вполне обоснованный страх перед обывателем, который, к сожалению, бывает склонен видеть в усыновленном ребенке и приемной семье что-то второсортное, ненастоящее. Родителям приемных семей часто приписывается роль горемык, неспособных иметь собственных детей. Альтруистический, гуманный аспект усыновления недостаточно пропагандируется и осознается в нашем обществе.

Западный опыт усыновления привел к выработке достаточно жестких психологических критериев при отборе родителей — претендентов на усыновление, они связаны с эмоциональной зрелостью, мотивами приема и т. п. Открытая и принимаемая обществом система усыновления делает для этих семей более доступной необходимую им психологическую помощь. Сам факт усыновления не скрывается пи от окружающих, ни от ребенка и не служит поводом для стигматизации семьи как нездоровой и второсортной.

По данным зарубежных социальных служб и специальных исследований, как правило, семья, берущая ребенка на воспитание,— смешанная, т. е. в такой семье есть один или больше родных детей. а также, возможно, приемные.

305

В исследовании, проведенном в Англии, было обнаружено, что большинство опекунов относятся к возрастной когорте сорокалетних. Средний возраст женщин-усыновит еле и — 44 года, а мужчин-усыновителей— 47,5 года, 80% матерей-усыновителей в возрасте от 31 до 55 лет.

Ключевая мотивация усыновления — желание человека быть родителем для ребенка и улучшить качество семейной жизни вкупе с идентификацией с ребенком-неудачником, проистекающей из личного опыта.

В исследованиях зарубежных авторов были выделены следующие ведущие причины временного усыновления:

замещение собственного ребенка;

приобретение товарища для собственного ребенка;

жалость к детям, находящимся в трудной ситуации;

повторение имевшегося в прошлом опыта счастливых взаи моотношений;

компенсация утраченных или неудовлетворительных взаимо отношений;

искупление чувства вины;

- потребность для матери-усыновителя иметь кого-либо зави симого;

- другие причины — неопределенные J298, 302, 308]. Сравнение мотивации матерей-усыновите лей из Великобрита нии и Румынии показало: 96% британских матерей указали в ка честве основной побудительной причины усыновления бесплодие и только 6%. в качестве малосущественной причины упомянули аль труизм [297, 312]. Хотя 78% румынских матерей указали бесплодие в качестве основной причины усыновления, многие родители в ка честве мотпвационного фактора назвали также альтруизм: 18% в качестве главного фактора и 54% в качестве второстепенного. Хо тя 28% румынских матерей указали альтруизм в качестве основной причины усыновления, многие также назвали бесплодие: 49% в ка честве основной мотивации и 6% как второстепенную. С учетом взаимного перекрытия причин усыновления была проведена опен ка трех групп: 1) альтруизм как основная мотивация (бесплодие как второстепенная); 2) бесплодие как основная мотивация (альтру изм как второстепенная); 3) альтруизм и бесплодие как одинаково главные причины. Эта последняя группа и получила более высокую опенку.

В одном из отечественных исследований мотивации людей, берущих детей на воспитание, проведенных в московском детском доме № 19, было получено следующее распределение мотивов усынов-

306

ления: самореализация (любимая работа) —35%, помощь детям и другие мотивы —35%, желание иметь ребенка (бездетность, свои выросли) — 30%.

К сожалению, в России в настоящее время проблема усыновления сталкивается с определенными организационными и социально-психологическими трудностями. Во-первых, не отработаны процедура и социально-психологический инструментарий отбора родителей. Во-вторых, лишь немногие люди материально могут позволить себе взять ребенка и содержать его, поэтому можно видеть примеры, когда родителей подбирают не по психологическим характеристикам, а по материальному положению. В-третьих, в отличие от многих западных стран в общественном сознании не содержится стереотипов, стимулирующих людей на усыновление [124, 246].

В связи с этим существует серьезная социально-психологическая проблема оптимального для ребенка выбора семьи из числа претендующих на усыновление.

В свою очередь, важной компонентой успешного подбора приемных родителей является адекватное определение их мотивации усыновления.

Таким образом, проблема усыновления чрезвычайно злободневна и остра с социальной, этико-гуманистичсской и психолого-педагогической точек зрения.