Экономика Ильинская Е.М., Титова М.Н. Киршина И.А

..pdfОдним из первых создателей теории экономической конъюнктуры был М.И. Туган-Барановский. Он разработал общее понятие экономической конъюнктуры, вскрыл ее сущность, обосновал необходимость ее изучения для исследования динамики народного хозяйства. Концепция рынка и экономической конъюнктуры стала для него отправным пунктом в исследовании кризисов и циклов.

Вдело разработки теории конъюнктуры внес значительный вклад Н.Д. Кондратьев (1892 – 1938 гг.), который также дал собственное определение экономической конъюнктуры, отличавшееся от предыдущих определений ком- плексно-системным характером. Он пишет: «Под экономической конъюнктурой каждого данного момента мы понимаем направление и степень изменения совокупности элементов народно-хозяйственной жизни по сравнению с предшествующим моментом» (20, с.7).

Для того чтобы дать свое определение конъюнктуры, Кондратьев разбивает элементы экономической среды на две группы: необратимые и обратимые. В состав конъюнктуры входят все элементы экономической деятельности, подверженные обратимым процессам. Последние обнаруживают волнообразные изменения – колебания. К ним относятся, по его мнению, прежде всего, стоимостные элементы, такие как товарные цены, процент на капитал, заработная плата, а также некоторые натуральные элементы.

Взависимости от характера изменений макроэкономических параметров по ходу экономического цикла их можно разделить на проциклические, контрциклические и ациклические.

Проциклические – это такие переменные, которые имеют тенденцию к росту в период подъема и к уменьшению в период спада (объем инвестиций, объем ВНП, ставка процента).

Контрциклические – напротив, имеют тенденцию к снижению в период подъема и к увеличению в период спада (уровень безработицы, незапланированные инвестиции, или переменная запаса).

Ациклические – это переменные, динамика которых не связана с циклическими колебаниями (величина заработной платы, объем экспорта).

Кроме того, макроэкономические параметры можно разделить на опережающие, соответствующие и запаздывающие.

Опережающие – это такие параметры, которые достигают экстремумов до достижения верхнего или нижнего уровня экономической активности (индексы фондового рынка, изменение денежной массы).

311

Соответствующие – параметры, которые изменяются одновременно с динамикой экономической активности (ставка рефинансирования, объем ВНП, уровень безработицы).

Запаздывающие – такие параметры, которые достигают экстремумов после достижения верхнего или нижнего уровня экономической активности (объем инвестиций на новое строительство, процентные ставки коммерческих банков).

4.1.5 Большие циклы конъюнктуры, или длинные волны

Основателем этой теории был Н.Д. Кондратьев. Он продолжил идеи ТуганБарановского в рамках циклической теории.

Н.Д. Кондратьев попытался с помощью математики открыть новую экономическую закономерность – существование «больших циклов конъюнктуры». Впервые эта гипотеза была сформулирована им в 1922 г. в книге «Мировое хозяйство и его конъюнктуры во время и после войны». Более подробное изложение своей теории он осуществил в 1925 г. в статье «Большие циклы конъюнктуры». В 1925 г. в докладе он изложил суть своей теории, которая заключается в том, что существуют большие циклы продолжительностью 50 – 60 лет, состоящие из двух волн по 25 – 30 лет.

Первая волна – это повышательная волна. Она соответствует периоду капиталоголодания, который наступает при обилии ссудного капитала, при низком ссудном проценте и уровне цен. Этот период стимулирует долгосрочное помещение капитала. Он характеризуется бурными темпами строительства, увеличением занятости в обрабатывающей промышленности и сфере услуг. В этот период усиливается вывоз капитала, увеличиваются инвестиции в сырьевые страны и отрасли. Начинается тенденция к росту цен. Повышательная волна характеризуется усилением инвестиционной активности.

Вторая волна – понижательная. Это период капиталонасыщения. Он наступает при истощении резервов инвестирования и характеризуется недостатком ссудного капитала, высоким ссудным процентом и уровнем цен. В период понижательной волны отмечается низкая инвестиционная активность.

Для решения задачи выделения больших циклов Кондратьев нашел вековые тенденции, то есть теоретические ряды из эмпирических данных. Однако в этих тенденциях содержались колебания как больших, так и средних циклов, а так же прочие колебательные движения. Поэтому необходимо было исключить все движения, кроме колебаний больших циклов. Эту задачу ученый осуществил путем механических сглаживаний на основе подвижной средней по девятилетиям.

312

В основе подхода Н.Д. Кондратьева лежала обработка временных рядов таких экономических показателей, как товарные цены, процент на капитал, заработная плата, оборот внешней торговли, добыча и потребление угля, производство чугуна и свинца для четырех стран: Англии, Франции, Германии и США, за период с окончания ХVIII в. до начала XX в. Он выделил два с половиной цикла (один продолжительностью 60 лет, другой – 47 лет) и дал следующую периодизацию больших циклов (20, с. 45).

Первый цикл:

-повышательная волна (конец 1780 г. – начало 1810/17гг.);

-понижательная волна (1810/17 гг. – 1844/51 гг.).

Второй цикл:

-повышательная волна (1844/51 гг. – 1870/75 гг.);

-понижательная волна (1870/75 гг. – 1890/96 гг.) Третий цикл:

-повышательная волна (1890/96 гг. – 1914/20 гг.);

-вероятная понижательная волна (с 1914/20 гг.).

Для доказательства существования своих больших циклов Кондратьев обратился к истории народного хозяйства, технике, к революционным движениям и вывел следующие «экономические правильности».

Первая «экономическая правильность» заключается в том, что перед началом повышательной волны каждого большого цикла, а иногда в самом ее начале, наблюдаются значительные изменения в основных условиях хозяйственной жизни общества, в частности, в технике производства, обмене, денежном обращении и т.д.

Вторая – заключается в том, что периоды повышательных волн, как правило, значительно богаче крупными социальными потрясениями и переворотами в жизни общества, революциями и войнами, чем периода понижательных волн.

Третья – в том, что понижательные волны больших циклов сопровождаются длительной депрессией сельского хозяйства.

Четвертая – в том, что средние циклы, приходящиеся на понижательную волну большого цикла, характеризуется особой длительностью и глубокой депрессией, краткостью и слабостью подъемов.

Если, используя метод экстраполяции, продлить периодизацию циклов Н.Д. Кондратьева (пусть со значительной погрешностью), можно увидеть, что те «экономические правильности», о которых писал Кондратьев, в целом, реализуются и в дальнейших циклах.

Третий цикл:

- понижательная волна (1914/20 гг. – 1940/45 гг.).

313

Четвертый цикл:

-повышательная волна (1940/45 гг. – 1970/76 гг.);

-понижательная волна (1970/76 гг. – 2003/2009гг.). Пятый цикл:

-повышательная волна (2003/2009 гг. – 2025/32 гг.).

Так, на периоды понижательных волн пришлась «великая депрессия», кризисы 1974-75 гг., 1982-83 гг., 1990-92 гг., 1997-98 гг., которые сопровождались нефтяным, продовольственным, финансовыми и валютным структурными кризисами.

Послевоенный период с 1945 г. – по 1970 г., который совпал периодом повышательной волны, не был отмечен сильными мировыми кризисами.

Эдвард Денисон из Бруклинского института, являющийся автором наиболее детального исследования экономического роста в США с использованием подхода Солоу, в работе «Trends in American Economic Growth» (1985 г.) выделил три перио-

да (по показателям выпуска на одного работника за период с 1929 по 1982 гг.): 19291948 гг. – Великая депрессия и вторая мировая война; 1949-1973 гг. – годы быстрого роста и 1873-1982 гг. – период нефтяных кризисов.

В странах Европы и Японии также было отмечено бурное ускорение экономического роста в период 1950-1973 гг., а затем резкое замедление с 1973 г. Кроме того, после 1986 г., когда цены на нефть снизились, как отмечает Дж.Д. Сакс, производительность в США и других странах существенно не увеличи-

лась (31, с.607-609).

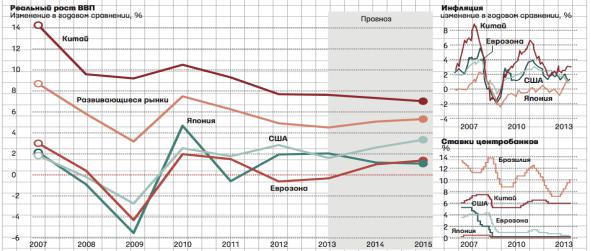

Максимальный темпы падения ВВП были отмечены по всем мировым центрам в 2009г., что видно из рис. 66.

Рисунок 66 – Темпы экономического роста в мире Источник: МВФ

314

Анализируя «первую экономическую правильность Н.Д. Кондратьева» следует отметить, что повышательная волна (конец 1780 г. – начало 1810/17гг.) сопровождалась, например, введением бумажных денег, так называемых, «континенталок» (период войны за независимость в США) и ассигнатов во Франции (период Французской революции в 1789 г.), а повышательные волны (1844/51 гг. – 1870/75 гг.) и (1890/96 гг. – 1914/20 гг.) сопровождались, например, открытием золотых месторождений в Калифорнии и Австралии, и, соответственно, обнаружением золотых месторождение на Аляске.

В период 40 – 60-х гг. ХХ в. так же наблюдались значительные изменения в основных условиях хозяйственной жизни общества, в частности, в технике производства, обмене и денежном обращении, например, отменой Бреттон-Вудским соглашением в 1944 г. золотого стандарта в денежном обращении.

40 – 60-е годы ХХ в. ознаменовались крупнейшими научными изобретениями и открытиями (например, цепная реакция, солнечные батареи, спутник, компьютер), которые, как известно, стимулируют инвестиционную активность. Этот период характеризовалось и довольно крупными социальными потрясениями и переворотами в жизни мирового сообщества. Разделение мира на два лагеря и образование мировой системы социализма обострили конкурентную борьбу за экономическое превосходство.

Период конца ХХ в. – начала ХХI в. также не был лишен крупных изменений в сфере производства и обращения. Конец ХХ в. ознаменовался введением в оборот единой европейской валюты «евро», приведшим к изменениям в денежном обращении мирового сообщества.

Вспышки террористических актов начала ХХI в. явились стимулом для усиления контроля над финансовыми потоками. Если наука, являющаяся инвестиционным стимулом, превратилась с середине ХХ в. в производительную силу, то возникновение информационной экономики привело к тому, что информация, как уже отмечалось, стала важнейшим фактором экономического роста. Интернет – связь, развитие цифровых технологий, био- и нанотехнологий также выступают мощным толчком для повышения инвестиционной активности в экономике стран в начале ХХI в. Начало повышательных волн, в общем, совпадает с окончанием/началом столетий или с серединой веков.

Цикличность экономического развития периодически приводит к макроэкономической нестабильности, которая проявляется в явлениях безработицы и инфляции.

315

4.2 Макроэкономическая нестабильность

4.2.1 Сущность безработицы

Безработица – это социально-экономическое явление, которое проявляется в превышении предложения труда над спросом на труд. Исходя из определения международной организации труда (МОТ), к безработным относятся лица, обладающие активной рабочей силой, но не имеющие рабочего места. Таким образом, к безработным не могут относиться:

- дети и учащаяся молодежь, потому что они еще не обладают рабочей си-

лой;

-пенсионеры и инвалиды, так как они уже не имеют или вообще не имели рабочей силы;

-домохозяйки и лица не желающие работать, потому что они не объявили себя активной рабочей силой.

Таким образом, все население можно подразделить на две категории:

-институциональное население (лица, не достигшие трудоспособного возраста, лица, вышедшие на пенсию, а также больные и инвалиды);

-неинституциональное население (трудоспособное население). Неинституциональное население делиться, в свою очередь, на две группы:

-самодеятельное население (лица, работающие по найму и ищущие работу, то есть, так называемая, активная рабочая сила);

-несамодеятельное население (учащиеся, домохозяйки, предприниматели, лица свободных профессий).

Классификация безработицы

Если говорить о различных типах классификации безработицы, то в широком понимании, с точки зрения экономической теории, можно выделить несколько типов классификации безработицы.

Первый тип классификации. Безработица бывает открытая и скрытая. Открытая безработица, в свою очередь, подразделяется на зарегистри-

рованную и незарегистрированную.

Незарегистрированных безработных обычно в 3-4 раза больше, чем зарегистрированных.

Причинами нежелания пройти регистрацию на бирже являются:

- низкая вероятность получения работы по специальности с приемлемой оплатой;

316

-низкий уровень пособий по сравнению с заработком, который можно получить в теневой экономике;

-сложная процедура получения пособий.

Скрытая безработица включает в себя:

-лиц, занятых неполную рабочую неделю или неполный рабочий день (частичная безработица), при этом добровольная частичная занятость является позитивным моментом, например, в Германии широко используется частичная женская занятость;

-сезонных рабочих (аграрная безработица или временные работники, занятые в строительстве);

-лиц, находящиеся во временных, вынужденных, административных отпусках (часто соответствует периоду структурной перестройки в экономике);

-ненужные для производства работники, но получающие полную заработную плату (в большей степени этот тип скрытой безработицы относится к периоду перехода к рыночной экономике, когда при приватизации государственных предприятий уволенные работники, лишние с точки зрения эффективности производственного процесса, сразу пополняли ряды открытой безработицы).

С учетом скрытой безработицы число лиц, не имеющих занятости, соответствующей требованиям работника, значительно превышает количество, представленное официальной статистикой.

Второй тип классификации. Безработных следует делить на лиц, впервые ищущих работу и лиц, стремящихся сменить место работы, то есть повторно ищущих новую занятость.

Часто молодежь и бывшие домохозяйки оказываются в неравных условиях

сработниками, уже имевшими трудовой опыт. С этой точки зрения, большую роль приобретают молодежные биржи труда, которые должны уделять особое внимание трудоустройству молодых людей, впервые ищущих рабочее место. Поэтому актуальной проблемой становится сотрудничество школ, колледжей и вузов с молодежными биржами труда.

Третий тип классификации. Безработица бывает добровольной и вынужденной.

При добровольной безработице (позитивной) работник стремиться изменить либо свою специальность, либо отрасль, либо регион.

Вынужденная безработица является негативной для работника, поэтому одной из задач государства является создание законодательной базы, которая позволит защитить права работника, потерявшего занятость против своей воли. Так, например, во многих развитых государствах предприниматель обязан по соглашению с профсоюзом предоставить уволенному работнику рабочее место

317

на другом своем предприятии или переквалифицировать работника под ту специальность, которая является востребованной в рамках осуществляемой предпринимательской деятельности. В связи с этим многие крупные компании в развитых странах имеют свои курсы переквалификации. Иногда предприниматель обязан оплатить время поиска новой занятости, например, в Италии была создана «интеграционная касса Юга», в которой потерявший занятость работник в течение года получал 80% своей прежней заработной платы, пытаясь за этот период найти новое рабочее место. Средства «кассы» складывались как из государственных средств, так и из отчислений предпринимателей.

Четвертый тип классификации. Безработица делится на три вида.

Фрикционная или текучая безработица. Она вызвана постоянным движе-

нием населения из одного района страны в другой, из одной отрасли в другую. Она обусловлена традиционной сменой рабочих мест и свободой выбора деятельности. Этот тип безработицы существует всегда, так как рынок труда не обладает полной информацией о наличие свободных вакансий. Эта безработица обусловлена несовершенством технического функционирования рынка труда. Общее количество фрикционных безработных почти всегда постоянно, меняется лишь их внутренний состав. Эта безработица краткосрочна и добровольна.

Структурная безработица. Она вызвана несоответствием профессиональ- но-квалификационного уровня рабочей силы имеющейся структуре рабочих мест. Структура рабочих мест меняется под воздействием технического прогресса, поскольку появляются новые специальности, которые требуют более высокий уровень квалификации, чем был у работника, потерявшего рабочее место. Эта безработица неизбежна и долгосрочна. Она требует переобучения и переквалификацию работника.

Циклическая или конъюнктурная безработица. Она связана с колебаниями экономической активности и вызывается кризисами, то есть является негативным явлением.

Важнейшей задачей государства является борьба с циклической или конъюнктурной безработицей. Для этого необходимо проводить эффективную политику занятости в стране.

4.2.2 Уровень безработицы и закон Оукена

Выделяют два уровня безработицы.

Естественный уровень безработицы. Это уровень безработицы при полной занятости. При естественном уровне безработицы рынок труда сбалансирован, то есть количество лиц, которые ищут работу равно количеству имеющихся ва-

318

кансий. Естественный уровень безработицы включает в себя величину только фрикционной и структурной безработицы:

u* u f |

u s |

U f |

U s |

100% , где |

(155) |

|

|

||||

|

|

|

L |

|

|

u* – естественный уровень безработицы; uf – уровень фрикционной безработицы; us – уровень структурной безработицы;

Uf – количество фрикционных безработных; Us – количество структурных безработных; L – количество активной рабочей силы.

Фактический уровень безработицы. Он включает в себя величину фрикци-

онной, структурной и циклической (конъюнктурной) безработицы:

u u f |

u s u k |

U f |

U s U k |

100% , где |

(156) |

|

|

||||

|

|

|

L |

|

|

uk – уровень конъюнктурной безработицы;

Uk – количество конъюнктурных безработных; u – уровень фактической безработицы.

Из формул (155) и (156) можно вывести формулу уровня циклической (конъюнктурной) безработицы:

uk u u* |

(157) |

Фактический уровень безработицы часто превышает естественный уровень. По Кейнсу, естественный уровень безработицы составляет 3-5%. Естественный уровень безработицы может изменяться, так как на него оказывают влияние уровень заработной платы, демографический фактор, роль профсоюзов и т.п.

Закон Оукена

Естественный уровень безработицы – это уровень безработицы при полной занятости, то есть уровень, соответствующий потенциальному ВВП.

Согласно закону Оукена, существует конъюнктурный разрыв между потенциально возможным ВВП (у*) в условиях полной занятости и фактическим ВВП(у), достигнутым при наличии циклической (конъюнктурной) безработицы. Согласно этому закону, если фактическая безработица превышает естественный уровень безработицы на 1%, то фактический ВВП отстает от потенциально возможного ВВП на 2–3%:

319

(u u*)

γ – коэффициент Оукена; у* – потенциальный ВВП; у – фактический ВВП.

y * y |

, где |

(158) |

|

y |

|||

|

|

Политика в области занятости

Разные концепции предлагают различные наборы социальноэкономических мер по регулированию занятости.

Согласно классической концепции экономика является саморегулируемой и в ней поддерживается полная занятость без вмешательства государственных институтов.

Сторонники кейнсианской концепции предлагают регулировать занятость посредством стимулирования эффективного спроса с целью нахождения оптимального сочетания между снижением безработицы и ростом инфляции.

Сторонники монетаризма и «экономики предложения» видят основную за-

дачу правительства в обеспечении эффективных изменений в структуре занятости, в частности, усилении мотиваций к труду, увеличении возможностей для повышения квалификации и получения новых профессий.

4.2.3 Классификация инфляция и ее измерение

Инфляция – это социально-экономическое явление, проявляющееся в обесценивании денег и соответствующем повышении уровня цен в стране. Негативными последствиями инфляции является то, что снижается покупательная способность денег и увеличивается номинальная стоимость товаров и услуг. Поскольку инфляция представляет собой процентное изменение уровня цен, то она измеряется индекса потребительских цен (формула 117).

Важным показателем являются темпы инфляции (π), которые находятся по формуле:

|

Pt Pt 1 |

, где |

(159) |

|

|||

|

Pt 1 |

|

|

Рt – уровень цен в период времени t; Рt-1 – уровень цен в период времени t-1;

Классификация инфляции

Выделяется несколько типов классификации инфляции.

320