Ответы на экзаменационные вопросы по анатомии. Версия №3

.pdfмошонки у мужчин или большой половой губы у женщин. Конечной ветвью полового нерва является дорсальный нерв полового члена (клитора) (n. dorsalis penis, s. clitoridis), отдающий ветви к пещеристым телам, головке полового члена (клитора), коже полового члена у мужчин, большой и малой половых губ (у женщин), а также ветви к глубокой поперечной мышце промежности и сфинктеру уретры. Длинные ветви крестцового сплетения К длинным ветвям крестцового сплетения относят задний кожный нерв бедра и седалищный нерв.

Задний кожный нерв бедра (n. cutaneus femoris posterior) выходит из полости малого таза через подгрушевидное отверстие и спускается вниз рядом с седалищным нервом. Возле нижнего края большой ягодичной мышцы от заднего кожного нерва бедра отходят нижние нервы ягодиц (nn. clunium inferiores), иннервирующие кожу нижней части ягодичной области, и промежностные нервы (rr. perineales) - к коже промежности. Затем задний кожный нерв бедра идет вниз в борозде между полусухожильной и двуглавой мышцами бедра, прободает широкую фасцию, разветвляется в коже заднемедиальной стороны бедра вплоть до подколенной ямки

32.Седалищный нерв, топография, ветви, зоны иннервации.

Седалищный нерв (n. ischiadicus) покидает полость таза через подгрушевидное отверстие вместе с нижним ягодичным, половым нервами, задним кожным нервом бедра и внутренней половой артерией. Далее нерв идет вниз между седалищным бугром и большим вертелом бедренной кости, по задней стороне близнецовых мышц, внутренней запирательной и квадратной мышц бедра. Затем этот нерв идет по задней стороне большой приводящей мышцы и кпереди от длинной головки двуглавой мышцы бедра. На уровне верхнего угла подколенной ямки или выше седалищный нерв разделяется на большеберцовый и общий малоберцовый нервы. От седалищного нерва отходят мышечные ветви (rr. musculares) к внутренней запирательной, близнецовым мышцам, к квадратной мышце бедра, к полусухожильной, полуперепончатой мышцам, к длинной головке двуглавой мышцы бедра, задней части большой приводящей мышцы.

Большеберцовый нерв (n. tibialis) идет вниз вертикально в подколенной ямке, проходит между головками икроножной мышцы, кзади и чуть латеральнее от подколенных артерии и вены. Вместе с задней большеберцовой артерией нерв направляется под камбаловидную мышцу в голеноподколенный канал. В нижних отделах голеноподколенного канала большеберцовый нерв проходит более поверхностно. В борозде позади медиальной лодыжки он разделяется на медиальный и латеральный подошвенные нервы. Большеберцовый нерв на своем пути отдает мышечные ветви (rr. musculares) к трехглавой мышце голени, к длинным сгибателям пальцев и большого пальца стопы, к подошвенной и подколенной мышцам. Чувствительные ветви большеберцового нерва идут к капсуле коленного сустава, межкостной перепонке голени, голеностопному суставу, костям голени (межкостный нерв голени, n. interosseus cruris). Крупной чувствительной ветвью большеберцового нерва является медиальный кожный нерв икры (n. cutaneus surae medialis), отходящий от большеберцового нерва на уровне подколенной ямки. Этот нерв проходит между головками икроножной мышцы, прободает фасцию голени, выходит под кожу, где соединяется с латеральным кожным нервом икры (из общего малоберцового нерва). При соединении этих двух нервов образуется икроножный нерв (n. suralis), который идет вначале позади латеральной лодыжки, затем по латеральному краю стопы под названием «латеральный тыльный кожный нерв» (n. cutaneus dorsalis lateralis). Этот нерв иннервирует кожу латеральной части тыла стопы, а возле пяточной кости отдает кожные латеральные пяточные ветви (rr. calcanei laterales).

Медиальный подошвенный нерв (n. plantaris medialis) на стопе идет в медиальной подошвенной борозде, возле медиальной подошвенной артерии, отдает мышечные ветви (rr. musculares) к коротким сгибателям пальцев и большого пальца стопы, к мышце, отводящей большой палец, 1-й и 2-й червеобразным мышцам. На уровне основания плюсневых костей медиальный подошвенный нерв отдает первый собственный подошвенный пальцевый нерв (n. digitalis plantaris proprius) к коже медиального края стопы и большого пальца, а также три общих подошвенных пальцевых нерва (nn. digitales plantares communes). Каждый из общих подошвенных пальцевых нервов на уровне плюснефаланговых суставов разделяется на два собственных подошвенных пальцевых нерва (nn. digitales plantares proprii), иннервирующих кожу обращенных друг к другу I-IV пальцев.

Латеральный подошвенный нерв (n. plantaris lateralis) следует в латеральной подошвенной борозде между квадратной мышцей подошвы и коротким сгибателем пальцев, отдает ветви к квадратной мышце подошвы, мышце, отводящей мизинец, а также к короткому сгибателю мизинца и к мышце, противопоставляющей мизинец, к 3-й и 4-й червеобразным мышцам, к межкостным мышцам, к мышце, приводящей большой палец стопы и к латеральной головке короткого сгибателя большого пальца стопы (глубокая ветвь, r. profundus). Латеральный подошвенный нерв (его поверхностная ветвь, r. superficialis) иннервирует также кожу латеральной стороны мизинца и обращенных друг к другу сторон IV и V пальцев (общий подошвенный пальцевый нерв, n. digitalis plantaris communis, разделяющийся на два собственных подошвенных пальцевых нерва, nn. digitales plantares proprii).

Общий малоберцовый нерв (n. peroneus, s. fibularis, communis) - крупная ветвь седалищного нерва, направляется косо вниз и латерально, занимает латеральную часть подколенной ямки, отдает ветви к коленному и межберцовому суставам, к короткой головке двуглавой мышцы бедра. На уровне подколенной ямки от этого нерва отходит латеральный кожный нерв икры (n. cutaneus surae lateralis), отдающий ветви к коже латеральной стороны голени. На уровне середины задней стороны голени этот нерв прободает фасцию голени, выходит под кожу и, соединяясь с медиальным кожным нервом икры, образует икроножный нерв.

Общий малоберцовый нерв возле латерального угла подколенной ямки прободает начало длинной малоберцовой мышцы и разделяется на поверхностный и глубокий малоберцовые нервы. Поверхностный малоберцовый нерв (n. peroneus, s. fibularis, superficialis) идет

латерально и вниз в верхнем мышечномалоберцовом канале, иннервирует короткую и длинную малоберцовые мышцы (мышечные ветви, rr. musculares). На границе средней и нижней трети голени нерв выходит из мышечно-малоберцового канала, прободает фасцию голени, направляется на тыл стопы. В верхнелатеральной области стопы поверхностный малоберцовый нерв делится на медиальный и промежуточный тыльные кожные нервы. Медиальный тыльный кожный нерв (n. cutaneus dorsalis medialis) иннервирует кожу тыла стопы возле ее медиального края и кожу тыла обращенных друг к другу II и III пальцев. Промежуточный тыльный кожный нерв (n. cutaneus dorsalis intermedius) иннервирует кожу верхнелатеральной стороны тыла стопы, а также обращенных друг к другу сторон III, IV и V пальцев (тыльные пальцевые нервы стопы, nn. digitales dorsales pedis).

Глубокий малоберцовый нерв (n. fibularis, s. peroneus profundus) следует в медиальном направлении, проходит через отверстие в передней межмышечной перегородке голени. Вместе с передней большеберцовой артерией спускается по передней стороне межкостной перепонки голени, между передней большеберцовой мышцей и длинной мышцей, разгибающей пальцы. Далее глубокий малоберцовый нерв идет вниз рядом с сухожилием длинной мышцы, разгибающей большой палец, иннервирует эти мышцы. На тыле стопы нерв проходит под короткой мышцей, разгибающей большой палец, иннервирует короткие мышцы, разгибающие пальцы и большой палец, отдает чувствительные ветви к голеностопному суставу, к суставам и костям стопы. На пути к первому межплюсневому промежутку глубокий малоберцовый нерв делится на два тыльных пальцевых нерва - латеральный нерв большого пальца стопы и медиальный нерв II пальца (nn. digitales dorsales hallucis lateralis et digiti secundi medialis), иннервирующих кожу обращенных друг к другу сторон I и II пальцев.

33.Общий покров, его развитие, строение, функции, производные. Проводящие пути кожного анализатора (тактильной, температурной и болевой чувствительности).

Общий покров Integumentum commune.

Кожа cutis состоит из эпидермиса (надкожицы) и соединительно-тканной основы - дермы или собственно кожи. Площадь ее составляет 1,5-2 м2, масса - 2 кг. Здоровая кожа не пропускает микробы и многие ядовитые и вредные вещества. Но жиры и масла, а также растворенные в них лекарства проникают в кожу.

Эпидермис развивается из эктодермы, дерма — из дерматомов сомитов. На 3-м месяце внутриутробного периода развития в коже закладываются эпителиальные зачатки волос, ногтей, желез. Осязательные и иные тельца образуются из мезенхимы.

У плода поверхность кожи покрыта творожистой смазкой (vernix caseosa), защищающей тело плода от мацерации околоплодными водами.

Смазка состоит из секрета сальных желез, слущивающейся перидермы вместе с пушковыми волосами.

Закладки молочных желез формируются на 6-й неделе в виде утолщенных эктодермальных полосок между закладками верхней и нижней конечностей. Это так называемые молочные полоски. Далее сохраняется только верхняя часть полоски. В виде аномалии развития у человека образуются добавочные молочные железы или грудные соски — полимастия.

Если у мужчины молочная железа (чаще с одной стороны) развивается по женскому типу, то это называется гинекомастией.

Аномалии развития:

Ихтиоз — чрезмерное ороговение кожи, между участками ороговения находятся кровоточащие трещины.

Очаговая аплазия кожи.

Дистрофия ногтей, волос.

Альбинизм. Частичный альбинизм — витилиго.

Кисты, невусы, белая прядь.

Гипертрихоз избыток волос.

Алопеция отсутствие волос.

Эпидермис обладает многослойным строением. Его толщина на разных участках колеблется от 0,03 до 1,5 мм.

От поверхности в глубину располагаются следующие слои эпидермиса:

1)роговой слой: чешуйки из кератина, кожного сала и пузырьков воздуха - непроницаемый для воды и микробов, плотный и упругий;

2)блестящий слой: плоские клетки без ядер;

3)зернистый слой: клетки с кератогиалином.

К слоям обновления эпидермиса в ростковой зоне относятся:

1)шиповатый слой;

2)базальная мембрана с базальными клетками и пигментными эпителиоцитами.

Постоянно слущивающийся роговой слой уносит с поверхности кожи микробов и вирусов, вредные веществ, защищая тем самым организм.

Дерма имеет вариабельную толщину 0,5-5 мм и яркие особенности строения на голове, шее, ладонях и подошве, ягодицах. Собственно кожа содержит два слоя.

1) Сосочковый слой (рыхлая, неоформленная соединительная ткань, богатая коллагеновыми, эластическими и ретикулярными волокнами) формирует:

1.сосочки, которые на ладонях и подошвах образуют хорошо выраженные гребешки, разделенные между собой неглубокими бороздками;

2.сосочки и бороздки складываются в индивидуальный дерматоглифический рисунок в виде дуг, петель, кругов и других структур, различимых с 6-го месяца плодного периода — дерматоглифический рисунок настолько индивидуален, что считается своеобразным биологическим паспортом человека.

В сосочковом слое находятся также гладкие миоциты, связанные с волосяными луковицами. На лице, сосках, мошонке и в других местах они объединяются в пучки, обеспечивая феномен “гусиной кожи” при охлаждении или стрессе. Такие клетки, как фибробласты, макрофаги, тканевые базофилы тоже входят в этот слой кожи, обеспечивая активную иммунную защиту кожи и всего организма.

2) Сетчатый слой (плотная, оформленная соединительная ткань) состоит из мощных коллагеновых пучков эластической сети и малого количества ретикулярных волокон. В нем залегают корни волос, потовые и сальные железы, лимфоидные узелки иммунной системы. Под ним находятся жировая ткань (подкожная) и поверхностная фасция, а на лице, шее - мимические мышцы.

На волосистой части головы, ладонях и подошвах кожа срастается с апоневрозами при помощи коротких фиброзных пучков, проходящих вертикально через подкожную клетчатку. Такое срастание делает кожу толстой и мало подвижной. Апоневрозы, с которыми сращена кожа, с ниже лежащими тканями связаны рыхло и это способствует при травмах образованию скальпированных, сильно кровоточащих ран, так как сосуды подкожной клетчатки наружными оболочками прирастают к фиброзным пучкам и при повреждении зияют.

В о л о с ы, pili, относятся к эпителиальным придаткам кожи и классифицируются:

2.на длинные (голова, лобок, подмышечные впадины);

3.на щетинистые (наружный слуховой проход, брови, ресницы), в преддверии носа - вибриссы;

4.на пушковые - по всей поверхности тела.

В волосе различают стержень и корень. 1) Стержень состоит:

1. из наружной оболочки – кутикулы - плоские клетки;

2.из коркового вещества - из роговых чешуек, содержащих зерна пигмента и пузырьки воздуха;

3.из мозгового вещества - из клеток, лежащих друг на друге, заполненных трихогиалином.

2) К о р е н ь лежит в волосяном мешке (сумке), который располагается в сетчатом слое кожи. Он состоит из: эпителиального, корневого влагалища наружного и внутреннего, которые образуют соединительно-тканную сумку с прикрепленной к ней мышцей - поднимателем волоса. На лобке и подбородке этой мышцы не имеется. В сумку открывается проток сальной железы.

Цвет волос обусловлен белком кератином, а у седых волос - воздухом. Корень волоса переходит в расширенную волосяную луковицу, выпячивающуюся в кожный сосочек, имеющий микрососудистое сплетение. Над волосяным сосочком расположен матрикс - ростовая часть волоса. Прирост волоса за день, в среднем, - 0,3-0,4 мм (ночью хуже, днем лучше, весной и летом быстрее, чем осенью и зимой). Ежесуточные потери - 50-100 волос; время жизни на голове - 4-10 лет; на бровях, ресницах, под мышкой - 3-4 мес.

Н о г о т ь, unguis, является производным эпидермиса и состоит:

1.из роговой пластинки с корнем, телом и свободным краем; пластинка имеет рисунок из продольных выступов и углублений - сугубо индивидуальных;

2.из ногтевого ложа с ногтевыми валиками, расположенного в коже.

Рост ногтей происходит за счет деления клеток росткового слоя эпителия ногтевого ложа в области корня. Прирост составляет за 7 дней - 0,8 мм; наличие ногтей у новорожденного - один из признаков нормального развития плода и ребенка. При некоторых хронических воспалениях ногти деформируются, становятся выпуклыми, похожими на часовое стекло.

В коже находится три вида желез.

1.Потовые, glandulae sudoriferae, - это простые трубчатые железы в количестве 2-2,5 млн. Они имеют, закрученный в клубочек, длинный выводной проток, открывающийся на поверхности кожи в потовой поре.

С е к р е т потовых желез содержит 98% воды, 2% органических и минеральных веществ. Общая масса секрета за сутки до 500-800 мл.

По строению и функции потовые железы делятся на мерокриновые и апокриновые. Последние формируются в период полового созревания в коже лица, лобка, больших половых губ, ануса, под мышками. Их секрет обуславливает половые запахи, потому что насыщен феромонами.

2.Сальные glandulae sebacae, - простые альвеолярные железы, лежат между сосочковым и сетчатым слоем кожи, отсутствуют на ладонях и подошвах; очень много их на голове, лице, спине. Общая масса секрета-до 20 г в сутки.

С т р о е н и е:

1.альвеолярный концевой отдел (0,2-2,0 мм);

2.выводной проток.

3. Молочная железа, mamma, glandula mammaria, mastos - по происхождению видоизмененная потовая железа. Масса у девственниц — 150-200 г, у кормящей матери — 300-400 г.

С т р о е н и е: в центре железы: сосок и околососковый кружок (10-15 млечных пор в соске или одно, два крупных отверстия). Капсула железы образована поверхностной фасцией. От капсулы во внутрь железы по радиарным направлениям идут перегородки;

1.доли (15-20) - отделены капсульными перегородками, лежат радиарно по отношению к соску;

2.доля - сложная альвеолярная железа с выводным протоком; на конце его расширение - млечный синус.

Иннервацию кожи обеспечивают кожные ветви черепных (тройничных) и всех спинномозговых нервов; вегетативные нервы приходят в кожу по сосудам и вместе с

кожными ветвями соматических нервов. Нервные волокна образуют сплетения в сосочковом слое и в подкожной клетчатке, а также вокруг желез и корней волос. Нервные окончания в коже распределены неравномерно, особенно много их на лице, кисти, пальцах, наружных половых органах.

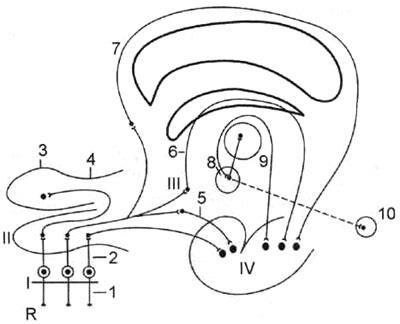

Кожа рассматривается как орган осязания или осязательный анализатор, рецепторный аппарат которого представлен инкапсулированными нервными окончаниями, расположенными в сосочковом слое. На большей части головы и лица они принадлежат тройничному нерву, на шее, туловище и конечностях – спинномозговым нервам и их производным. Проведение в мозг болевой и осязательной информации осуществляется по переднему и латеральному спиноталамическим путям. Латеральный спиноталамический путь болевой и температурной чувствительности полностью перекрещивается на уровне вторых нейронов, находящихся в задних рогах сегментов спинного мозга. Передний или вентральный спиноталамический путь осязания, давления, вибрации перекрещивается дважды: в спинном мозге и в продолговатом мозге.

Понейронное расположение спиноталамических трактов представляется следующим образом. Первые нейроны располагаются в спинномозговых узлах, но для кожи лица в узле тройничного нерва. Они представлены ложными униполярными клетками, длинные отростки которых через кожные ветви тройничных и спинномозговых нервов, нервы шейного, плечевого, поясничного, крестцово-копчикового сплетений достигают кожи, заканчиваясь в ней свободными и несвободными (инкапсулированными) нервными окончаниями.

Вторые нейроны находятся в собственном ядре задних рогов спинного мозга и в трех чувствительных ядрах V пары, расположенных в среднем мозге, мосту, продолговатом и спинном мозге. Аксоны спинальных нейронов, перекрещиваясь в латеральном тракте полностью, направляются в зрительный бугор промежуточного мозга вначале по боковым канатикам спинного мозга и далее по спинальной петле мозгового ствола. Аксоны спинальных нейронов переднего пути перекрещиваются дважды – один раз в спинном мозге, другой – в продолговатом мозге. В зрительный бугор они приходят по переднему спинномозговому канатику и по медиальной и спинальной петлям. Аксоны нейронов чувствительных ядер V пары образуют в мозговом стволе тройничную петлю, которая тоже заканчивается в таламусе (зрительном бугре).

Третьи нейроны залегают в дорсолатеральном ядре зрительного бугра. Своими аксонами они формируют таламокортикальный путь, который проходит через заднюю ножку внутренней капсулы и по выходе из нее направляется в постцентральную извилину и верхнюю теменную дольку.

На четвертых нейронах путь заканчивается. Они лежат во внутреннем зернистом слое коры постцентральной извилины и верхней теменной дольки.

Некоторые функции кожи:

1.участие в водно-солевом обмене и регуляции температуры тела (в сутки выделяет 500-800 мл воды через потовые железы - 1% от массы воды организма и 2% всех тепловых потерь);

2.синтез витамина-D и других веществ под действием ультрафиолетовых лучей;

3.депо крови - до 1 л;

4.мощное рецепторное поле является составной частью кожного анализатора — в некоторых местах на 1 см2 до 300 чувствительных точек, например, в коже лица.

34.Орган обоняния, его развитие, строение, функция. Проводящие пути обонятельного анализатора.

Орган обоняния organum olfactorium

Обонятельный анализатор обеспечивает восприятие обонятельных раздражений, проведение нервных импульсов до обонятельных центров, анализ и интеграцию поступившей в них информации.

Рецепторы обонятельного анализатора располагаются в обонятельной области слизистой оболочки носа и представляют собой периферические отростки обонятельных клеток. Сами обонятельные клетки являются телами первого нейрона обонятельного анализатора.

Центральные отростки обонятельных клеток составляют обонятельные нервы (nn. olfactorii), которые проникают в полость черепа через отверстия решётчатой пластинки (lamina cribrosa) решетчатой кости. Обонятельные нервы идут к обонятельной луковице и вступают в контакт с митральными клетками обонятельной луковицы (тела второго нейрона).

Аксоны вторых нейронов идут в составе обонятельного тракта, разделяются на медиальный пучок — к обонятельной луковице противоположной стороны, латеральный пучок — к корковому концу анализатора и промежуточный пучок, который подходит к телам третьих нейронов. Тела третьих нейронов располагаются в обонятельном треугольнике, ядрах прозрачной перегородки и переднем продырявленном веществе.

Аксоны третьих нейронов направляются в корковый конец обонятельного анализатора тремя путями: от клеток в обонятельном треугольнике длинным путем над мозолистым телом, от ядер прозрачной перегородки идет средний путь через свод и от переднего продырявленного вещества короткий путь ведет сразу в крючок.

Длинный путь обеспечивает обонятельные ассоциации, средний поиск источника запаха, а короткий двигательную защитную реакцию на резкий запах. Корковый конец обонятельного анализатора находится в крючке и парагиппокампальной извилине.

Особенностью обонятельного анализатора является то, что нервные импульсы первоначально поступают в кору, а потом из коры в подкорковые центры: сосочковые тела и передние ядра таламуса, связанные между собой сосочково-таламическим пучком.

Подкорковые центры в свою очередь связаны с корой лобных долей, двигательными центрами экстрапирамидной системы, лимбической системой и ретикулярной формацией, обеспечивая эмоциональные реакции, защитные двигательные реакции, изменение тонуса мускулатуры и т.п. в ответ на обонятельные раздражения.

Развитие органа обоняния.

Закладка органа обоняния занимает самый передний край нервной пластинки. Затем закладка периферической части обонятельного анализатора отделяется от зачатка ЦНС и перемещается в обонятельную часть развивающейся носовой полости. На четвертом месяце внутриутробного периода развития в обонятельной части клетки дифференцируются на опорные и обонятельные. Отростки обонятельных клеток прорастают через еще хрящевую решётчатая пластинку (lamina cribrosa) в обонятельную луковицу. Так происходит вторичное соединение органа обоняния с ЦНС.

Аномалии развития

Аринэнцефалия — отсутствие центральной и периферической частей обонятельного мозга.

Дефекты обонятельных нервов.

Ослабление, отсутствие обонятельного восприятия.

При заболеваниях слизистой оболочки полости носа, опухолях основания мозга и лобной доли отмечается патологическое снижение обоняния (гипосмия) или полная его потеря (аносмия). При аллергических состояниях возможно обострение обоняния (гиперосмия).

Проводящие пути обонятельного анализатора: R —

рецепторы |

— |

периферические |

отростки |

|

чувствительных |

|

клеток |

слизистой |

оболочки |

обонятельной области носовой полости; I — первый нейрон — чувствительные клетки слизистой оболочки обонятельной области носовой полости; II — второй нейрон — митральные клетки обонятельной луковицы

(bulbus olfactorius); III — третий нейрон — клетки обонятельного треугольника, переднего продырявленного вещества и ядер прозрачной перегородки (trigonum olfactorium, septum pellucidum, substantia perforata anterior); IV — корковый конец обонятельного анализатора — клетки коры крючка и парагиппокампальной извилины (uncus et gyrus parahippocampalis); 1 — обонятельная область носовой полости (pars olfactoria tunicae mucosae nasi); 2 —

обонятельные нервы (nn. olfactorii); 3 — обонятельная луковица; 4 — обонятельный тракт и его три пучка: медиальный, промежуточный и латеральный (tractus olfactorius, stria olfactoria lateraris, intermedia et

medialis); 5 — короткий путь — к корковому концу анализатора; 6 — средний путь — через пластинку прозрачной перегородки, свод и бахромку морского конька к коре; 7 — длинный путь — над мозолистым телом в составе поясного пучка; 8 — сосцевидные тела и путь от них к таламусу (fasciculus mamillothalamicus); 9 — ядра таламуса; 10 — верхние холмики среднего мозга и путь к ним от сосцевидных тел (fasciculus mamillotegmentalis).

35.Орган вкуса, его развитие, строение, функция. Проводящие пути вкусового анализатора.

Орган вкуса organum gustus - это небольшое образование в виде луковицы или почки. Вкусовые почки (луковицы) относятся к хеморецепторам. Они находятся в слизистой оболочке губ, языка, неба, глотки, гортани (надгортаннике, голосовых связках). Они имеют эллипсоидную форму и состоят из сенсорно-эпителиальных (рецепторных), опорных и базальных клеток. Вершина почки заканчивается на поверхности слизистой вкусовой порой. Вкусовые почки располагаются в языке по грибовидным, листовидным и валикообразным сосочкам. Более всего (50%) их приходится на валикообразные (желобоватые) сосочки. Общее же количество у взрослого человека достигает 2000. Во вкусовых почках передних 2/3 третей языка обнаружен сладко чувствительный белок, а в задней части – горько чувствительный. Вкусовые вещества адсорбируются микроворсинками вкусовых, сенсорных эпителиоцитов и в них сталкиваются с рецепторными белками клетки, что изменяет проницаемость мембран вкусовых эпителиоцитов и генерирует импульс. Его улавливают нервные окончания некоторых черепных нервов.

На боковых поверхностях вкусовых клеток замыкаются:

1)в области передних 2/3 языка терминали барабанной струны промежуточного нерва – VII черепной пары;

2)на задней 1/3 языка и слизистой неба и глотки - терминали языкоглоточного нерва – IX пары и блуждающего нерва;

3)в слизистой гортани - терминали верхнего гортанного нерва от блуждающего – X пары;

4)в слизистой губ, щек и неба — терминальные разветвления блуждающего нерва.

Вкусовые импульсы проходят по восходящим волокнам VII, IX, X пары черепных нервов к общему вкусовому ядру одиночного пути в продолговатом мозге и мосту (солитарное ядро). Аксоны клеток этого ядра направляются в таламус и гиппокамп, а из них подкорковые нейроны несут импульс в корковый конец вкусового анализатора: парагиппокампальную извилину и крючок височной доли конечного мозга.

нейроны вкусового пути представлены псевдоуниполярными клетками, расположенными в трех различных узлах (афферентных нервов языка): в коленчатом узле (ganglion geniculi)

лицевого нерва, в нижнем узле (ganglion inferius) языкоглоточного нерва и в нижнем узле

(ganglion inferius) блуждающего нерва

Периферические отростки клеток коленчатого узла направляются к вкусовым луковицам передних двух третей языка в составе барабанной струны лицевого нерва.

Периферические отростки клеток нижнего узла языкоглоточного нерва направляются к вкусовым луковицам задней трети языка в составе язычной ветви языкоглоточного нерва. Периферические отростки нижнего узла блуждающего нерва направляются к вкусовым луковицам глотки, надгортанника, неба и корня языка в составе глоточных ветвей этого нерва.

Центральные отростки клеток всех трех узлов подходят к клеткам ядер одиночного пути (n. tractus solitarii; тела второго нейрона, то есть к ядрам афферентных нервов языка). Аксоны клеток этих ядер совершают перекрест и направляются в составе ядерно-таламического тракта к таламусу (тела третьих нейронов). Аксоны третьих нейронов в составе таламокоркового пути подходят к корковому концу вкусового анализатора — крючку и парагиппокампальной извилине.

Имеется связь третьих нейронов вкусового анализатора через медиальные ядра таламуса с двигательными центрами экстрапирамидной системы, с лимбической системой, в частности, с миндалевидным ядром.

При поражении барабанной струны, лицевого нерва, язычной ветви языкоглоточного нерва возникают расстройства вкусовой чувствительности на одноименной стороне языка.

При поражении латеральных ядер таламуса, таламо-коркового тракта, коркового конца вкусового анализатора отмечается частичное снижение вкуса на противоположной стороне. При поражении миндалевидного тела больной не может обозначить вкус, хотя его ощущает (вкусовая агнозия).

Полная утрата вкуса носит название — агевзия, снижение вкуса — гипогевзия, извращение вкуса — дисгевзия.

Развитие органа вкуса связано с развитием слизистой языка из материала первой, второй, третьей и четвертой висцеральных дуг, а мышц языка — из заушных миотомов, чем и объясняется иннервация языка пятым, седьмым, девятым, десятым и двенадцатым черепными нервами.

С возрастом уменьшается количество вкусовых почек. В оставшихся вкусовые рецепторные клетки перестраиваются так, что происходит повышение вкусовых порогов для всех вкусовых веществ, особенно для сладких. Сенсорные и поддерживающие клетки во вкусовых почках живут недолго (около 10 суток) и заменяются новыми. Однако, есть данные, что становление органа вкуса происходит рано и уже плод способен определять вкус окружающей его жидкости.