- •Экзаменационные вопросы по дисциплине «факультетская терапия» раздел «кардиология»

- •Атеросклероз: определение, эпидемиология, факторы риска, патогенез, патоморфология, классификация по стадиям.

- •Атеросклероз: факторы риска, клиника, диагностика, классификация типов дислипидемий по Фридрексону, воз.

- •Атеросклероз: принципы немедикаментозной и медикаментозной терапии. Профилактика.

- •Ибс. Нестабильная стенокардия. Определение. Понятие о нестабильной атеросклеротической бляшке. Классификация по ю. Браунвальду, Ризику. Принципы диагностики.

- •Ибс. Острый коронарный синдром без элевации сегмента st. Определение. Патогенез. Принципы диагностики.

- •Ибс. Острый коронарный синдром без элевации сегмента st. Определение. Стратификация риска (шкала grase, клинические принципы). Тактика лечения. Реваскуляризация.

- •Ибс. Острый коронарный синдром с подъемом (элевацией) сегмента st. Определение. Патогенез. Принципы диагностики.

- •Ибс. Острый коронарный синдром с подъемом (элевацией) сегмента st. Определение. Виды реваскуляризации миокарда. Тактика выбора способа реваскуляризации.

- •Ибс. Инфаркт миокарда. Определение. Этиология и патогенез. 5 типов инфаркта миокарда. Классификация инфаркта миокарда. Патоморфологические и клинические периоды инфаркта миокарда.

- •Ибс. Инфаркт миокарда. Определение. Лабораторно-инструментальные методы диагностики. Клинические формы инфаркта миокарда. Дифференциальная диагностика. Критерии диагностики.

- •Гипертоническая болезнь. Дифференциальный диагноз первичной и вторичных артериальных гипертензий.

- •Гипертоническая болезнь. Понятие об истинной и ложной рефрактерной артериальной гипертензии, злокачественной артериальной гипертензии. Гипертонические кризы: классификация. Принципы лечения.

- •Хроническая сердечная недостаточность (хсн). Определение. Принципы медикаментозного и немедикаментозного лечения больных хсн с сохранной фракцией выброса левого желудочка. Прогноз.

- •Миокардиты. Определение. Классификация - этиологическая, патогенетическая, патоморфологическая, клинико-морфологическая. Принципы немедикаментозного и медикаментозного лечения. Прогноз.

- •Гипертрофическая кардиомиопатия: определение, молекулярно-генетическая основа, морфология, патогенез и патофизиология. Клиника, диагностика, принципы лечения.

- •Перикардиты. Определение. Принципы лечение острого перикардита, рецидивирующего перикардита, констриктивного перикардита. Перикардиоцентез.

- •Тампонады сердца: определение, этиология, клиника, диагностика. Прогноз

- •2. Экстракардиальные:

- •3. Идиопатические

- •1. Синоатриальная блокада.

- •5. Асистолия желудочков.

- •Нарушения ритма сердца – экстрасистолия: определение экстрасистолии, этиология, классификация, клиническая картина, экг – критерии. Принципы лечения.

- •Раздел «ревматология»

- •Подагра. Определение. Стадии развития подагры. Нефармакологическое лечение. Лечение острого приступа подагрического артрита. Антигиперурикемическая терапия.

- •Раздел «пульмонология»

- •Хроническая обструктивная болезнь легких / хобл /. Этиология. Факторы риска. Роль табакокурения. Патогенетические этапы развития хобл. Бронхитическая триада.

- •Хобл: классификация gold (последняя редакция). Клинические фенотипы. Стандарт инструментальной и лабораторной диагностики хобл.

- •Принципы лечения хобл в фазу обострения и ремиссии. Классификация бронходилятаторов. Профилактика хобл.

- •Хобл: диагностика осложнений. Принципы лечения дыхательной недостаточности и декомпенсированного легочного сердца

- •Хобл: особенности бронхообструктивного синдрома. Дифференциальный диагноз с бронхиальной астмой.

- •Принципы лечения бронхообструктивного синдрома при хобл. Показания к назначению системных глюкокортикоидных гормонов.

- •Бронхиальная астма / ба /. Определение. Классификация ginа (последняя редакция). Особенности бронхообструктивного синдрома. Критерии диагностики ба.

- •Принципы лечения бронхиальной астмы. Ступенчатая схема лечения.

- •Бронхиальная астма / ба /. Факторы риска. Патогенетические механизмы бронхообструкции

- •Бронхиальная астма / ба /, атопическая форма. Определение. Ранняя и поздняя аллергические реакции. Патогенез атопической ба. Особенности клиники.

- •Атопическая бронхиальная астма: принципы лечения. Классификация бронходилататоров, механизм их действия. Профилактика

- •Бронхиальная астма / ба /. Дифференциальный диагноз с хобл. Стандарт обследования больного ба. Роль пикфлуометрии и спирографии для диагностики и оценки эффективности терапии. Профилактика ба.

- •Пневмония. Определение. Классификация. Этиология домашней и нозокомиальной пневмонии. Критерии диагностики пневмонии.

- •Пневмония: осложнения легочные, внелегочные. Принципы лечения инфекционно-токсического шока.

- •Пневмония. Определение. Патогенез, клиника пневмоний, вызванных микоплазмой, легионеллой, хламидиями. Критерии их диагностики.

- •Пневмонии, вызванные микоплазмой, легионеллой, хламидиями: особенности клинической картины, принципы лечения. Профилактика.

- •Нозокомиальная пневмония, определение. Этиология, патогенез, клиника. Диагностика.

- •Нозокомиальная пневмония: принципы лечения. Профилактика нозокомиальной пневмонии.

- •Респираторные и общие интоксикационные синдромы при пневмонии. Дифференциальный диагноз пневмонии с туберкулезом легких, раком. Профилактика домашней пневмонии.

- •1. Легочные проявления пневмонии:

- •2. Внелегочные проявления пневмонии

- •Idsa/ats критерии тяжелой вп

- •I. Природные пенициллины

- •II. Цефалоспорины

- •III. Макролиды

- •Астматический статус: причинная обусловленность, патогенез, классификация. Клиника в зависимости от стадии. Принципы лечения.

- •Раздел «анемии»

- •Анемия: определение. Классификация. Критерии диагностики анемий. Общеанемические (гипоксические) синдромы. Стандарт лабораторно- инструментального обследования больного анемией.

- •1. Анамнез, для выявления возможной причины анемии (наследственность, провоцирующие факторы).

- •2. Обследование, определение варианта анемии.

- •3. Определение основного заболевания, приведшего к анемии:

- •Железодефицитная анемия. Определение. Классификация. Причины.

- •Cидеропенический синдром. Лабораторные критерии диагностики железодефицитной анемии.

- •Железодефицитная анемия: принципы ферротерапии. Осложнения лечения. Показания для переливания крови. Профилактика.

- •Железодефицитные состояния и железодефицитная анемия. Дифференциальный диагноз.

- •Стандарт обследования больных с анемией.

- •Дифференциальный диагноз анемий: железодефицитной, мегалобластной, гемолитической, апластической. Раздел «гастроэнтерология»

- •Хронический гастрит. Факторы риска, этиология и патогенез. Классификация olga. Хронический аутоиммунный гастрит /тип а/. Особенности патогенеза, клиники. Критерии диагностики. Принципы лечения

- •Хронический гастрит. Определение. Киотская классификация. Методы диагностики пилорических геликобактеров

- •Хронический гастрит. Определение. Гастрит, ассоциированный с геликобактериозом /тип в/. Патогенез, клинико-лабораторная диагностика.

- •Хронический гастрит, ассоциированный с геликобактериозом /тип в/. Принципы лечения. Антигеликобактерная терапия.

- •Язвенная болезнь. Принципы и схемы лечения геликобактерзависимых форм /терапия первой и второй линии/. Профилактика рецидивов.

- •Язвенная болезнь. Определение. Факторы риска. Классификация. Местные факторы агрессии и защиты.

- •Язвенная болезнь желудка. Особенности патогенеза, клиники, диагностики и лечения. Осложнения.

- •Язвенная болезнь. Определение. Геликобактерная инфекция как патогенетический фактор развития язвенной болезни: современные представления. Клиника и диагностика язвенной болезни дпк.

- •Язвенная болезнь желудка и дпк. Принципы лечения. Профилактика.

- •Язвенная болезнь желудка и дпк. Осложнения. Лабораторно-инструментальная диагностика.

- •Хронический гастрит /тип с/. Этиология и патогенез, клиника. Диагностика.

- •Хронический токсико-химический гастрит /тип с – рефлюкс-гастрит/: принципы лечения. Профилактика гастритов.

- •Хронический панкреатит. Определение. Классификация. Особенности патогенеза, клиники алкогольного панкреатита. Лабораторно-инструментальная диагностика.

- •Хронический панкреатит. Классификация tigar-o. Принципы лечения. Профилактика.

- •Хронический панкреатит. Определение. Основные клинические синдромы. Методы диагностики функциональной недостаточности поджелудочной железы. Принципы лечения. Профилактика.

- •Хронический панкреатит. Классификация. Дифференциальный диагноз.

- •Хронический панкреатит. Этиология и патогенез билиарнозависимого панкреатита. Лабораторно-инструментальная диагностика. Лечение.

- •Дисфункции желчевыводящих путей. Классификация. Клиника. Лабораторно-инструментальная диагностика. Дифференцированное лечение

- •Дисфункции желчевыводящих путей. Дисфункция сфинктера Одди. Диагностика. Дифференцированное лечение.

- •1)Скрининговые (обязательные)

- •Хронический бескаменный холецистит. Классификация. Диагностика: клинические симптомы 1, 2, 3 групп; инструментальные и лабораторные методы диагностики холецистита.

- •Этиология и патогенез

- •2. С нарушением тонуса сфинктерного аппарата внепеченочных желчных путей (вжп):

- •«Маски» хронического холецистита

- •!!!Физикальная диагностика: выявление болевых точек на коже при пальпации и перкуссии и их характеристика (Циммерман я.С., Головской б.В., 1973, 1984):

- •Лабораторная диагностика

- •Динамическая сцинтиграфия гепато-билиарной системы

- •Желчнокаменная болезнь, первая стадия - билиарный сладж. Клиника. Диагностика. Лечение. (1)Билиарный сладж (бс)

- •Факторы, способствующие перенасыщению желчи холестерином.

- •Факторы, способствующие осаждению холестерина в желчи.

- •Факторы, приводящие к нарушению функции желчного пузыря(сокращение, всасывание, секреция).

- •Билиарный сладж: принципы терапии:

- •Впервые выявленный бс в форме взвешенных гиперэхогенных частиц, при отсутствии клинической симптоматики:

- •2. Бс в форме эхонеоднородной желчи с наличием сгустков и зж вне зависимости от клинической симптоматики - консервативная терапия:

- •Хронический бескаменный холецистит. Этиология, патогенез. Клиника. Клинические «маски».

- •Этиология и патогенез

- •2. С нарушением тонуса сфинктерного аппарата внепеченочных желчных путей (вжп):

- •«Маски» хронического холецистита

- •Хронический бескаменный холецистит. Дифференциальный диагноз с жкб. Принципы лечения бескаменного хронического холецистита. Лечение

- •Принципы лечени хх

- •Медикаментозная терапия хбх

- •Симптоматическая терапия

- •Прием урсофалька для профилактики образования камней

- •Хронический гепатит. Определение. Классификация. Аутоиммунный гепатит. Патогенез. Критерии клинико-лабораторной диагностики.

- •Аутоиммунный гепатит. Дифференциальный диагноз. Принципы лечения. Профилактика.

- •Хронический гепатит. Определение. Классификация. Вирусные гепатиты. Вирусологическая диагностика.

- •1. Вирусный гепатит в (hbv)

- •Хронический вирусный гепатит. Принципы противовирусной терапии. Профилактика вирусных гепатитов.

- •Хронический гепатит. Определение. Классификация. Основные клинико-лабораторные (биохимические) синдромы. Инструментальные методы диагностики.

- •Принципы лечения хронических гепатитов.

- •Хронический лекарственный гепатит. Этиология, патогенез. Методы определения активности процесса и степени фиброза печени.

- •Циррозы печени. Определение, классификация. Основные клинические синдромы. Лабораторно-инструментальная диагностика.

- •Циррозы печени: первичный и вторичный биллиарный цирроз. Патогенез, клиника, дифференциальная диагностика. Лабораторно-инструментальная диагностика. Прогноз.

- •4.Кровотечения из варикозно расширенных вен:

- •Метаболические циррозы: гемахроматоз, болезнь Вильсона. Патогенез, клинические синдромы. Лабораторно-инструментальная диагностика. Принципы лечения

- •Синдром функциональной диспепсии (сфд). Римские критерии IV. Клинические варианты. Дифференциальная диагностика. Стандарт обследования. Синдромы «тревоги". Принципы лечения.

- •Синдром раздраженной кишки (срк). "Римские критерии IV". Клинические формы. Дифференциальный диагноз. Диагностика. Синдром "тревоги". Принципы лечения.

- •Хронические энтериты. Этиология, патогенез. Лабораторно-инструментальная диагностика. Принципы лечения.

- •Хронические энтериты, классификация. Основные клинические синдромы. Дифференциальный диагноз.

- •Ферментопатии: целиакия, определение, патогенез, клиника. Лабораторно-инструментальная диагностика. Дифференциальный диагноз. Принципы лечения

- •Хронический колит. Классификация. Основные клинические синдромы. Лабораторно-инструментальная диагностика, дифференциальный диагноз. Принципы лечения. Профилактика

- •Дисбиоз кишечника, облигатная, транзиторная, факультативная микрофлора кишечника. Степени дисбиоза. Клиника. Диагностика, принципы лечения.

- •Язвенный колит, этиология, патогенез, клиника. Классификация.

- •Язвенный колит. Лабораторно-инструментальная диагностика. Осложнения.

- •Воспалительные заболевания кишечника (язвенный колит, Болезнь Крона): принципы лечения (основные базисные препараты).

- •Болезнь Крона. Этиология, патогенез. Клиника (кишечные, внекишечные проявления). Классификация.

- •Болезнь Крона. Лабораторно-инструментальная диагностика. Осложнения.

- •Гэрб, определение, этиология, предрасполагающие факторы, патогенез. Клиника (пищеводные и внепищеводные симптомы). Инструментальная диагностика. Дифференциальный диагноз

- •Гэрб: Эндоскопическая классификация. Осложнения, принципы лечения. Профилактика

- •Алкогольная и неалкогольная жировая болезнь печени. Этиология, патогенез. Лабораторно-инструментальная диагностика. Принципы лечения.

- •Раздел «нефрология»

- •Хронический гломерулонефрит. Определение. Патогенез основных клинических синдромов: мочевого, гипертензивного, нефротического, отёчного. Принципы терапии.

- •Хронический гломерулонефрит. Клинические варианты: латентный и гематурический. Патоморфология. Характеристика протеинурии и гематурии. Диагностика. Принципы терапии.

- •Хронический гломерулонефрит. Клинический вариант - гипертензивный. Патоморфология. Патогенез гипертензивного синдрома. Дифференциальная диагностика с гипертонической болезнью. Принципы терапии.

- •Хронический гломерулонефрит. Клинический вариант - нефротический. Патоморфология. Патогенез формирования компонентов нефротического синдрома. Диагностика. Принципы терапии.

- •Хроническая болезнь почек. Определение. Факторы риска. Патогенез. Классификация по стадиям, степени альбуминурии.

- •Хроническая болезнь почек. Определение. Диагностика. Медикаментозная и немедикаментозная терапия. Экстракорпоральные методы лечения. Показания для хронического гемодиализа. Прогноз.

Гипертрофическая кардиомиопатия: определение, молекулярно-генетическая основа, морфология, патогенез и патофизиология. Клиника, диагностика, принципы лечения.

Гипертрофическая кардиомиопатия(ГКМП) — генетически обусловленное заболевание миокарда, характеризующееся гипертрофией миокарда левого(более 1,5 см) и/или правого желудочка, чаще асимметрического характера за счет утолщения межжелудочковой перегородки, что не может объясняться исключительно повышением нагрузки давлением, и возникающее при отсутствии другого сердечного или системного заболевания, метаболического или полиорганного синдрома, связанного с ГЛЖ

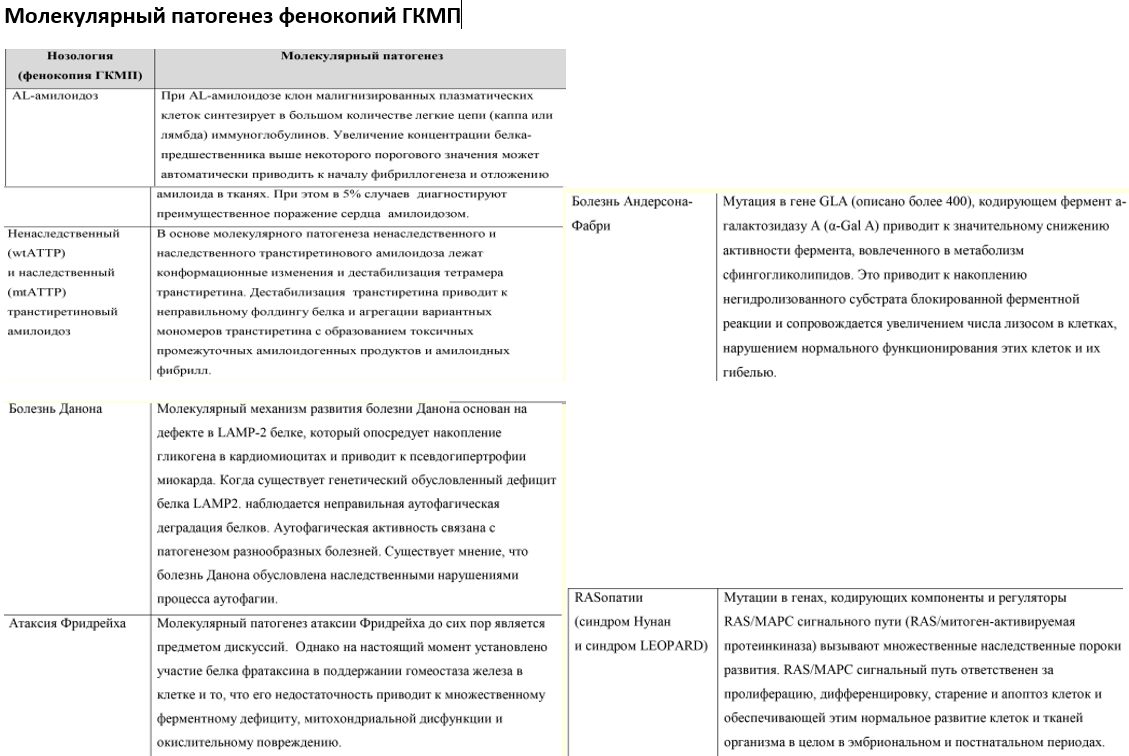

Молекулярный патогенез ГКМП

В основе молекулярного патогенеза ГКМП, ассоциированной с патогенными вариантами в генах, кодирующих белки саркомера, часто лежит нарушение кальциевого гомеостаза, повышение чувствительности миофиламентов к ионам кальция. Это проявляется в усилении силы сокращения саркомера в систолу, снижении степени его расслабления в диастолу на фоне повышенных потребностей кардиомиоцита в АТФ, что влечет нарушение внутриклеточных сигнальных процессов и реактивацию компенсаторных эмбриональных программ гипертрофического роста

На уровне кардиомиоцитов данные процессы приводят к повышению синтеза эмбриональных форм саркомерных белков и активации киназных сигнальных каскадов, обеспечивающих процессы собственно гипертрофии КМЦ, пролиферации фибробластов, трансформации фибробластов в миофибробласты и дисбаланс в системе коллагенолиза.

На гистологическом уровне отражением прямого действия «причинного» генетического варианта и молекулярного патогенеза является дискомплексация кардиомицитов и мышечных волокон — феномен «disarray», фиброз разной степени выраженности.

Патогенез изменений гемодинамики

1. Диастолическая дисфункция ЛЖ составляет основугемодинамических нарушений при любых формах ГКМП(обструктивных и необструктивных). Она связана с увеличениемригидности гипертрофированной и склерозированной сердечноймышцы и нарушением процесса диастолического расслабленияжелудочков, следствием которого являются:

• возрастание конечно-диастолического давления в ЛЖ;

• повышение давления в ЛП и в венах малого кругакровообращения;

• расширение ЛП (при отсутствии дилатации ЛЖ);

• застой крови в малом круге кровообращения (диастолическаяформа ХСН);

• уменьшение сердечного выброса (на более поздних стадияхразвития заболевания) в результате уменьшения полости ЛЖ

2. Систолическая функция желудочка у больных ГКМП, какправило, не нарушена или даже повышена: сила сокращениягипертрофированного ЛЖ и скорость изгнания крови в аорту обычно резко возрастают.Увеличивается и ФВ. Однако это вовсе не противоречитотмеченному выше снижению ударного объема и сердечноговыброса, поскольку и высокие значения ФВ, и низкие значения УОобъясняются резким уменьшением КДО и КСО. Вспомните: ФВ =УО / КДО х 100% и УО = КДО - КСО

Поэтому при снижении КДО увеличивается ФВ и уменьшается УО

3. Относительная коронарная недостаточность - один из характерных признаков ГКМП.

Нарушения коронарного кровотока обусловлены:

• сужением мелких коронарных артерий за счет гипертрофии гладкомышечных клеток и развития соединительной ткани в стенке артерий ("болезнь мелких коронарных артерий")

• повышением КДД в ЛЖ, что приводит к падению градиента давления между аортой и полостью ЛЖ и, соответственно, уменьшению коронарного кровотока

• высоким внутримиокардиальным напряжением стенки сердца, что способствует сдавлению мелких субэндокардиальных коронарных сосудов

• несоответствием значительно увеличенной мышечной массы ЛЖ и капиллярного русла сердца

• повышением потребности миокарда в кислороде на фоне гиперконтрактильности сердечной мышцы

4. Высокий риск желудочковых и наджелудочковых аритмий, а также риск внезапной смерти, обусловлен преимущественно выраженной электрической негомогенностью и нестабильностью миокарда желудочков и предсердий, которые у больных ГКМП возникают в результате очагового мозаичного расположения участков миокарда, обладающих различными электрофизиологическими свойствами (гипертрофия, очаговый фиброз, локальная ишемия). Определенное значение в возникновении аритмий имеет растяжение стенки дилатированного ЛП, а также токсическое воздействие катехоламинов на миокард желудочков.

У больных с обструктивной формой ГКМП преимущественно при асимметричной гипертрофии МЖП и идиопатическом субаортальном мышечном стенозе развивается динамическая обструкция выносящего тракта ЛЖ.

Как известно, выносящий тракт ЛЖ образован проксимальным отделом МЖП и передней створкой митрального клапана. При выраженной гипертрофии проксимальной части МЖП происходит сужение выносящего тракта, в области которого образуется зона низкого давления, которая оказывает присасывающее действие на переднюю створку митрального клапана (эффект насоса Вентури). Эта створка сближается с МЖП и в течение некоторого времени даже полностью смыкается с ней, создавая препятствие на пути изгнания крови в аорту. Такое препятствие может сохраняться в течение 60-80 мс, т.е. на протяжении продолжительности всего периода изгнания

Морфологический принцип классификации ГКМП

1. Асимметричная форма ГКМП

a. Гипертрофия МЖП (+/- вовлечение ПЖ): 1. Базальной части МЖП (субаортальная) 2. Сигмовидная МЖП 3. Гипертрофия всей МЖП 4. Двояковыпуклая МЖП (англ. «reverse curve») — преимущественно среднежелудочковая гипертрофия МЖП безвовлечения свободной стенки ЛЖ 5. Комбинированная (МЖП + другой отдел ЛЖ или ПЖ)

b. Апикальная гипертрофия (+/- срединные сегменты ЛЖ)

c. Среднежелудочковая ГКМП (с вовлечением срединных отделов не только МЖП, но и свободной стенки ЛЖ, ЛЖ типа «песочные часы»)

d. Гипертрофия другой стенки ЛЖ (боковая, задняя)

2. Симметричная форма ГКМП

Синдромы при ГКМП

обструкция выносящего тракта ЛЖ

ишемия миокарда

систолическая и диастолическая дисфункции ЛЖ

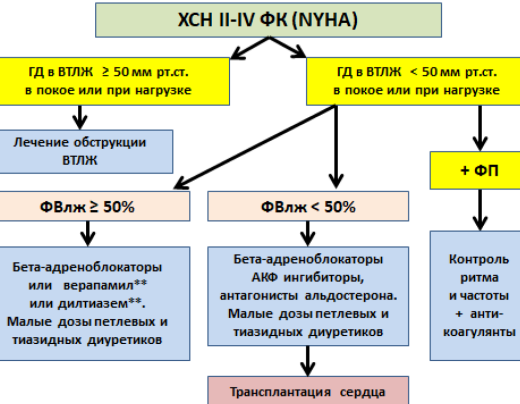

ХСН

НРС

ЭКГ при ГКМП

чаще выявляются различные комбинации признаков ГЛЖ, аномалии сегмента ST и зубца T, патологический Q-зубец.

• атипичные зубцы Q - глубокие и узкие (в отличие от инфарктных зубцов Q) в отведениях II, III, aVF, V4 и V5 - они отражают резкую гипертрофию миокарда межжелудочковой перегородки

• в нижнебоковых грудных отведениях за глубокими зубцами Q следуют низкие зубцы R и положительные зубцы Т

• у 40% больных в средних грудных отведениях отмечается инверсия зубцов Т у 50% больных отмечается расширение зубцов Р, иногда с признаками межпредсердной блокады

• у 10% больных с ГКМП имеются признаки синдрома WPW (у 23% больных этой группы в покое определялся значительный градиент давления в пути оттока из левого желудочка)

Эхокардиография - главный метод диагностики и мониторинга ГКМП.

- максимальная толщина стенки ЛЖ на любом уровне. У пациентов с известной или предполагаемой ГКМП необходимо исследование всех сегментов ЛЖ, от базальных отделов до верхушки, с обязательной оценкой толщины стенки на уровнях митрального клапана, среднего отдела ЛЖ и верхушки.

Если сегмент адекватно не визуализируется, следует рассмотреть возможность контрастирования ЛЖ с использованием ультразвуковых контрастных веществ или МРТ сердца.

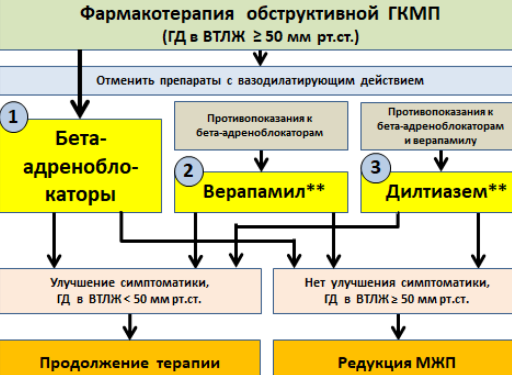

Обструкция выводного тракта ЛЖ (ОВТЛЖ) -это мгновенно возникающий допплеровский подъём давления в выводном отделе ЛЖ с градиентом > 30 мм pm cm в покое или при физиологической провокации, такой, как проба Вальсальвы, вставание или физическая нагрузка.

Градиент > 50 мм pm cm обычно считается порогом, после которого ОВТЛЖ становится гемодинамически значимой.

Магнитно-резонансная томография сердца и сосудов

Если позволяют ресурсы и опыт, МРТ сердца должна рассматриваться для пациентов с ГКМП в качестве базового метода исследования.

У пациентов с качественным эхокардиографическим изображением МРТ сердца предоставляет сходную информацию о функции и морфологии желудочков, но она полезна при постановке диагноза ГКМП у пациентов с плохим акустическим изображением,

Сцинтиграфию костей (с 99mTc-DPD или 99mTc-пирофосфатом) рекомендуется выполнять пациентам, у которых подозревается ATTR-амилоидоз

Коронарная ангиография

КАГ является методом выбора диагностики наличия и выраженности обструктивного поражения эпикардиальных коронарных артерий.

Нагрузочные тесты

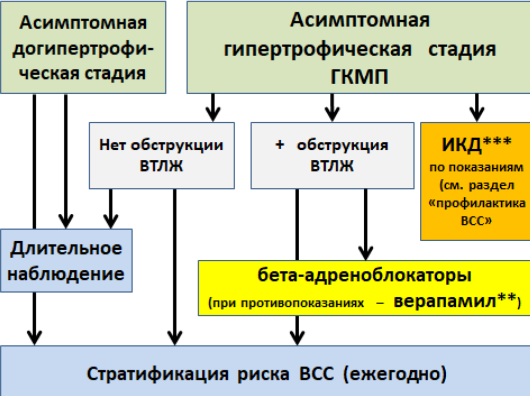

Тредмил-тест с мониторированием ЭКГ и АД рекомендуется для стратификации риска ВСС пациентов с ГКМП, при недоступности эргоспирометрии

Пациентам с ГКМП, у которых в покое максимальный ГД в ВТЛЖ ˂30 мм рт.ст., при пробе Вальсальвы ГД ˂50 мм рт.ст. рекомендуется проведение ТТ-ЭХОКГ в условиях нагрузки (стресс-ЭХОКГ) для определения и количественной оценки динамической обструкции ВТЛЖ

Эргоспирометрия

Пациентам с ГКМП с выраженной симптоматикой с систолической и/или диастолической дисфункцией ЛЖ, для определения показаний к трансплантации сердца или механической поддержке кровообращения рекомендуется эргоспирометрия (кардиопульмональное нагрузочное тестирование с одновременным измерением респираторных газов)

Биопсия миокарда и абдоминального жира

Биопсия миокарда рекомендована при подозрении на инфильтративные, воспалительные заболевания сердца или болезни накопления которые не могут быть подтверждены другими методами

Биопсия абдоминального жира рекомендована

при подозрении на амилоидоз

Биопсия абдоминального жира рекомендована

при подозрении на амилоидоз

Хирургическое лечение

Наиболее часто выполняемой хирургической процедурой для лечения ОВТЛЖ является желудочковая септальная миоэктомия (процедура Морроу), при которой формируется прямоугольное углубление, которое продолжается дистально за пределы контакта между митральной створкой и перегородкой ниже аортального клапана. Это убирает или существенно снижает градиент давления в выводном отделе ЛЖ более, чем в 90% случаев, снижает SAMопосредованную митральную регургитацию и улучшает толерантность к физической нагрузке и симптоматику. Длительный симптоматический эффект достигается у 70-80%пациентов, с отдалённой выживаемостью, сравнимой с общей популяцией. Предоперационные предикторы хорошего исхода — возраст < 50 лет, размер левого предсердия < 46 мм, отсутствие фибрилляции предсердий и мужской пол.

Чрезкожная транслюминальная алкогольная септальная абляция в лечении обструктивной ГКМП

Методика предполагает инфузию через баллонный катетер в перфорантную септальную ветвь 1-3 мл 96% спирта, вследствие чего возникает инфаркт гипертрофированного базального отдела МЖП и зоны ее контакта с передней створкой МК, захватывающий от 3 до 10% массы миокарда ЛЖ (до 20% массы МЖП). Это приводит к значимому уменьшению выраженности обструкции выходного тракта и митральной недостаточности в силу спровоцированного ремоделирования ЛЖ и регрессии гипертрофии, что сопровождается улучшением объективной и субъективной симптоматики заболевания.

Перикардиты. Определение. Этиология и патогенез. Классификация этио-патогенетическая, по течению. Принципы лабораторной и инструментальной диагностики. Понятие о выпотном и констриктивном перикардите, особенности клинической симптоматики. Классификация размеров перикардиального выпота.

Перикардит - воспаление перикардиальной оболочки сердца, чаще висцерального листка, которое может проявляться фиброзными изменениями или накоплением жидкости в полости перикарда, что может нарушать физиологическую функцию сердечной мышцы.

Инфекционные причины перикардитов

Вирусные (обычные): энтеровирусы (Коксаки, эхо-вирусы), герпес-вирусы (Эпштейна-Барра, цитомегаловирус, вирус герпеса 6 типа), аденовирусы, парвовирус В19 (возможная общность в вирусными агентами миокардита).

Бактериальные: Mycobacterium tuberculosis (обычная, другие бактерии редко), Coxiella burnetii, Borrelia burgdorferi;

Грибки (редко

паразиты (очень редко): Echinococcus spp., Toxoplasma spp.

Неинфекционные причины перикардитов

Аутоиммунные (обычные): системные аутоиммунные и аутовоспалительные заболевания (системная красная волчанка, синдром Шёгрена, ревматоидный артрит, склеродермия), системные васкулиты (т. е., эозинофильный гранулематоз с полиангиитом или аллергический гранулематоз, ранее называвшийся синдром ЧарджСтрос, болезнь Хортона, болезнь Такаясу, синдром Бехчета),.

Неопластические: Первичные опухоли (редко, среди всех — мезотелиома). Вторичные метастатические (обычные, среди всех — рак лёгкого и молочной железы, лимфома).

Метаболические: уремия, микседема, анорексия, другие редки.

Травматические и ятрогенные:

Раннее начало. Прямое ранение (проникающая торакальная хирургия, перфорация пищевода). Непрямое повреждение (непроникающее повреждение грудной клетки, радиация).

Позднее начало. Синдромы повреждения перикарда (обычны), как после инфаркта миокарда, постперикардиотомический синдром, посттравматический, включая формы после ятрогенной травмы (напр., чрескожное коронарное вмешательство, внедрение электрода водителя ритма, радиочастотная аблация).

Лекарственные (редко

Другие (часто): амилоидоз, диссекция аорты, лёгочная артериальная гипертензия и хроническая сердечная недостаточность.

Патогенез

инвазия инфекционных возбудителей в

полость перикарда лимфогенным и

гематогенным путем;

инвазия инфекционных возбудителей в

полость перикарда лимфогенным и

гематогенным путем;

развитие воспалительных изменений, обусловленных прямым цитотоксическим воздействием (вируса или иного инфекционного агента), иммуноопосредованным повреждением (в том числе гиперергическим и аутоиммунным) или их сочетанием;

контактное воспаление и прорастание опухолевой ткани из соседних органов;

асептическая воспалительная реакция на действие токсических веществ.

Классификация по течению

Классификация перикардитов (клинико-морфологическая)

Острые перикардиты :

1. Катаральный

2. Сухой, или фибринозный.

3. Выпотной, или экссудативный (серозный, серозно-фибринозный, гнойный,геморрагический): без тампонады сердца; с тампонадой сердца.

Хронические перикардиты :

1. Выпотной, или экссудативный.

2. Слипчивый, или адгезивный.

3. Сдавливающий, или констриктивный.

4. Сдавливающий с обызвествлением (―панцирное сердце‖): без тампонады сердца; стампонадойсердца.

Первый этап диагностики – физикальное и инструментальное исследование.

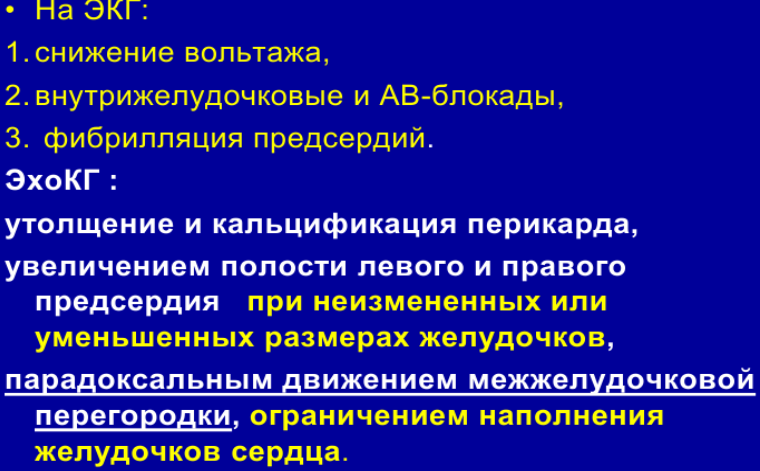

ЭКГ

изменения обусловлены сопутствующим повреждением субэпикардиального миокарда

конкордантный (однонаправленный) подъем сегмента ST в большинстве ЭКГ – отведений

отсутствие патологического зубца Q

быстрая динамика - инверсия зубца Т в большинстве отведений

при появлении экссудата значительное снижение вольтажа ЭКГ

синусовая тахикардия

Рентген

определяется увеличенный сердечный силуэт с четкими округлыми контурами, который может иметь конфигурацию «бутыли с водой». На боковых рентгенограммах – светлые линии в пределах границы сердца и перикарда (признак «нимба» эпикарда). Характерно отсутствие застоя в легких (чистые легочные поля), укорочение и расширение сосудистого пучка в поперечнике, прежде всего за счет расширения верхней полой вены. Могут определяться признаки ателектаза левого легкого (признак Эварта). При проведении рентгеноскопического исследования - отсутствие пульсации по контурам сердечной тени.

Эхо -КГ при незначительном количестве перикардиального выпота :

Оптимальной позицией для диагностики перикардита является субкостальная четырехкамерная позиция. При накоплении выпота в полости перикарда появляется эхо-негативное пространство вначале по задней стенке левого желудочка и кпереди от нисходящей части аорты (рисунок 4, 5), затем между передней частью перикарда правого желудочка и париетальной частью перикарда непосредственно под передней грудной стенкой - сепарация листков перикарда.

Используют следующие градации выраженности выпота: небольшой (расхождение листков перикарда в диастолу менее 10 мм), умеренный (10-20 мм), большой (>20 мм), очень большой (>20 мм в сочетании со сдавлением сердца).

Критерии оценки количества жидкости в полости перикарда по объему: незначительное количество жидкости – до 100-150 мл, умеренное – 150-500 мл, большое – более 500 мл.

250 мл – минимальное количество выпота, которое может быть диагностировано рентгенологически

КТ органов грудной клетки при перикардите

МРТ сердца при перикардите

Второй этап – перикардиоцентез

Уровень гематокрита

Экссудат: плотность более 1015, белок более3г/л, отношение жидкость/плазма более 0,5, ЛДГ более 200 мг/л, лейкоциты, эритроциты, атипичные клетки, аденозиндезаминаза более 45 ед – туберкулезный.

Т ранссудат:

значения менее.

ранссудат:

значения менее.

Посев на аэробную, анаэробную флору

ПЦР на микобактерии туберкулеза

Титр антител карциноэмбрионогена

Констриктивный перикардит

Рубцовая ткань облитерирует всю полость перикарда → образуется плотная нерастяжимая капсула → сдавление сердца → констриктивный (сдавливающий) перикардит → гиподиастолия Отложение кальция в рубцово-измененном перикарде → превращается в регидный плотный малоподвижный мешок → «панцирное» сердце

Острого экссудативного (выпотного) перикардита являются(воспаление перикарда при котором в его полости накапливается гной, транссудат, экссудат, кровь и тд):

клинические эквиваленты наличия выпота в полости перикарда (дискомфорт, боль в груди, сердцебиение, одышка, сухой кашель);

шум трения перикарда нехарактерен;

гемодинамические нарушения в большом круге кровообращения, в тяжелых случаях признаки тампонады сердца;

динамические изменения ЭКГ (см. ниже);

характерные рентгено- и Эхо-кардиографические изменения (см. ниже);

в тяжелых случаях результаты перикардиоцентеза