- •Психология

- •Развитие представлений о предмете психологии. Направления современной зарубежной психологии. Основные направления Бихевиоризм (поведение)

- •Когнитивный бихевиоризм э. Толмена

- •Психоанализ

- •Метод свободных ассоциаций

- •Гештальт-психология

- •Гештальт-терапия

- •Психологическая теория деятельности

- •Особенности деятельности

- •Научение

- •«Реакция за которой следует награда закрепляется в поведении»

- •Возможные реакции специфичные для данного вида:

- •Принцип симметрии (непрерывности);

- •Влияние установки на восприятие.

Психологическая теория деятельности

Общая психологическая – деятельности, типы, виды, формы, особенности деятельности

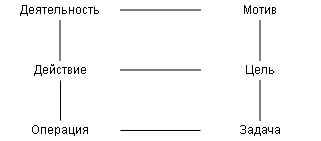

Структура деятельности

Деятельность – активность человека, направленная на движение специально поставленной цели, совокупность действий человека, направленных на удовлетворение его потребностей. Побудительными причинами деятельности человека являются мотивы.

Мотивы – совокупность внутренних и внешних условий, вызывающих активность субъекта и определяющих направленность деятельности. Деятельность является формой реализации отношения субъекта к миру объектов, можно выделить разные типы таких отношений, реализуемых в разных формах деятельности: практической, познавательной, эстетической.

Виды деятельности:

Игра

Учение

Труд

Игра – особый вид деятельности, результатом которого не становится производство какого-либо материального или идеального продукта. Игры имеют характер развлечения, преследуют цель получения ????

Учение – вид деятельности, целью которого является приобретение человеком знаний, умений и навыков. Труд – созидательная деятельность людей, направленная на создание материальных и духовных благ, необходимых для удовлетворения потребностей общества и личности.

Особенности деятельности

Общественный характер деятельности человека.

Целенаправленность деятельности.

Плановость деятельности.

Систематичность деятельности.

Советские психологи

А.Н. Леонтьев

С.Л. Рубинштейн

Л.С. Выготский

А.Р. Лурия

П.Л. Гальперин

ПТД начал разрабатываться в 20-30 годы 20 века. ПТД базируется на идеях диалектического материализма (К. Маркс). Главная психологическая идея заключается в том, что не сознание определяет бытие и деятельность, а наоборот бытие и деятельность определяет сознание человека.

В школе Леонтьева выделяли две формы деятельности субъекта: внешние и внутренние.

Действие – процесс на реализацию цели, которая в свою очередь может быть определена как образ желаемого результата.

Действие включает в качество необходимого компонента акт сознания виде постановки и удержания цели

Действие – это одновременно и акт поведения

Через понятия действия, теория деятельности утверждает принцип активности, противопоставляя его принципу реактивности.

S → R – принцип реактивности (внешняя среда)

Реактивность – ответное действие или реакцию на воздействие какого-либо стимула.

Активность – свойство самого субъекта.

Источник активности находится в самом субъекте в форме цели, на достижение которой направлено действие.

Понятие действия выводит деятельность человека в предметный и социальный мир.

Цель действия может быть любой, не только биологической, но и также целью может быть производство какого-либо продукта, установление социальных связей, получение знаний и др.

Основные принципы теории деятельности

Сознание не может рассматриваться как замкнутое в самом себе, оно должно быть выведено в деятельность субъекта.

Поведение нельзя рассматривать в отрыве от сознания человека

Деятельность – активный целенаправленный процесс

Действие человека предметны, они реализуют социальные – производственные и культурные цели.

Операция – способ выполнения действия. Операции характеризуют техническую сторону выполнение действий.

Задача – цель, данная в определенных условиях. Выбор операции зависит от условий, в которых совершается действие. Операции либо совсем не осознаются, либо мало осознаются человеком. Операции бывают двух родов: одни возникают путем их автоматизации.

Мотив – то что движет деятельность, то ради чего эта деятельность осуществляется. По Леонтьеву мотив – это предмет потребности. Леонтьев понимал потребность двояко:

Как внутреннее условие, как одна из обязательных предпосылок не способна вызвать деятельность, а вызывает как нужда лишь ориентир – исследование деятельности, направленное на поиск предмета, способного избавить субъекта от такой нужды.

Как-то что направляет и реализует конкретную деятельность субъекта в предметной среде после встречи его с предметом.

В связи с этим выделяют две стадии развития потребностей:

Это еще не потребность, а нужда организма в чем то, что находится вне его, хотя и отражено на психологическом уровне

Потребность в общении/контакте с себе подобными.

Познавательная потребность

Во втором этапе - состояние еще не опредмеченной потребности на психическом уровне отражается с помощью работы интерорецепции, работа рецепторов, которые располагаются во внутренних органах и фиксируют возникающее отклонение от постоянства внутренней среды организма. В ходе таковой деятельности обычно происходит встреча потребности с предметом, который завершает первый этап в жизни потребности.

Процесс «узнавания» потребности своего предмета получил название опредмечивание потребности. В процессе опредмечивания обнаруживаются следующие черты потребности:

Первоначально очень широкий спектр предметов способен удовлетворить данную потребность.

Быстрая фиксация на первом удовлетворении ее предмета.

В акте опредмечивания рождается мотив. Вслед за опредмечивание потребности и появлением мотива резко меняется тип поведения, оно приобретает направленность или вектор. Оно направлено на предмет или от него, если мотив отрицателен.

Признак мотива – множество действий, которые собираются вокруг одного предмета. Для человека характерна полимотивированность – типичное явление человеческих действий. Выделяют один главный мотив – ведущий, второстепенный – мотивы стимулы.

Цель - осознание субъектом, мотив является бессознательным, как правило.

Мотив и цель в человеческой деятельности не совпадают между собой. Осознание мотивов требует большой работы над собой поскольку реальные побудительные причины поведения человека могут не одобряться с точки зрения их несоответствия правилам и нормам культуры, в которой человек живет или желаниям, от которых человек зависит.

Мотивировка – это предполагаемая самим человеком причина его поведения и поступков.

Выделяют мотивы осознаваемые и неосознаваемые. К осознаваемым относятся большие жизненные цели, которые направляют деятельность человека в течение длительного периода его жизни. Это так называемые мотивы и цели.

Мотивы проявляются в сознании в двух основных формах:

Эмоции

Личностный смысл

Эмоции возникают лишь по поводу тех событий или результатов действий, которые связаны с мотивами. Эмоции – это отражение отношения результатов деятельности к её мотиву. Эмоции дают понять человеку, каковы могут быть мотивы постановки той или иной цели.

Гнев возникает при столкновении с трудностями. Страх – при потере чувства безопасности.

Личностные смыслы — это еще одна из форм проявления мотивов в сознании. Личностные смыслы – переживания в поле действия ведущего мотива. Феномен личности смысла обнаружился, когда до определенного момента нейтральный объект неожиданно начинает восприниматься как субъективно важный.

Происхождение и развитие психики в филогенезе

Понятие о психике

Происхождение и развитие психики в филогенезе. Проблема объективного критерия возникновения психики.

Стадии развития психики в филогенезе.

Сознание как важнейшая форма психики.

Психика – системное свойство высокоорганизованной материи, заключающееся в активном отражении субъектом объективного мира, в построении им неотчуждаемой от него картины мира и самореализации на этой основе своего поведения и деятельности.

«Психическое отражение отличается в норме от других форм отражения, существующих в природе: отражение, происходит в форме сомнений, которые сам субъект испытывает как субъективное впечатление и ощущение» (В. Вундт)

Переживание (Рубинштейн) то есть в форме субъективной представленности (Леонтьев) активность проявления в том, что нервные процессы, регулирующие поведение субъекта, возникают не только под влиянием воздействия внешней среды, но и под влиянием прошлых событий, планов, желаний и прогнозов на будущее.

Под неотчуждаемой картиной мира понимается субъективная реальность – динамичное, и в то же время устойчивая система представлений о мире в сознании, включающая представления о самой себе привязанная к конкретному пространству.

Образ мира в сознании индивида служит декорацией на фоне истории разворачивающихся событий жизни, благодаря избирательности и индивидуальности. Он полноправно участвует в организации поведения, позволяя носителю удовлетворять возникающие потребности и оставаться при этом целым и неделимым.

Особенности психического отражения

Психическое отражение дает возможность правильно отражать окружающую действительность.

Сам психический образ формируется в процессе активной деятельности человека.

Психическое отражение усугубляется и совершенствуется.

Обеспечивает целесообразность поведения и деятельности.

Предполагается через индивидуальность человека.

Носит опережающий характер.

Основные функции психики

Отражение воздействий окружающей действительности

Регуляция поведения и деятельности

Осознание человеком своего место в окружающем мире

Эта функция с одной стороны обеспечивает правильную адаптацию и ориентацию человека в объективном мире, с другой стороны с помощью психики, сознания человек осознаёт себя как мечтатель, наделенный индивидуальными социальными особенностями, как представителя конкретного общества социальной группы.

А.Н. Леонтьев выделял позиции, которые по-разному фиксируют момент перехода от непсихической формы отношения к психической:

Панпсихизм – учение о всеобщей одухотворенности природы.

Биопсихизм – только живая материя обладает психикой.

Анималопсихизм – психика свойственна только животным.

Нейропсихизм – наличие психики у организмов, обладающих нервной системой.

Антропсихизм – психика присуща только человеку.

Ни одна из этих позиций, по мнению Леонтьева, не может быть признана удовлетворенной, так как ни одна из позиций не объясняет причин и функций возникновения психики как особой формой окружающей действительности.

Предлагаемый Леонтьевым критерий психи является не структурным, а функциональным (то есть, организм должен обладать способностью справляться с задачами, решение которых невозможно без наличия психики)

Психика существует в мире живой природы не только для появления человека, но и до возникновения в ходе биологической эволюции нервной системы и мозга. В эволюции живой природы существует примат функции над органом, то есть перед живыми организмами сначала возникает задача новых форм приспособления к окружающим условиям - задача изменения форм поведения в среде и как следствие появляются морфологические изменения, то есть соответствующие органы, которые могут наиболее адекватно выполнять соответствующие функции.

Первоначально ориентирующую функцию организма в среде выполняла протоплазма одноклеточного организма. В последствие эволюция психики привела к появлению сначала менее дифференциальной, затем к более дифференциальной нервной системы, обеспечивающий более адекватное приспособление животных к миру. Появление нервной системы выступило необходимой основой для предпосылки развития психики.

Проблема объективного критерия возникновения психики

По Леонтьеву граница между миром психического и непсихического проходит между двумя типами реагирования организма на изменение окружающего мира: раздражимостью и чувствительностью.

Раздражительность – способность организма реагировать на биологически значимые воздействия (биологические раздражители). Она представляет собой фундаментальное свойство живой материи.

В качестве объективного применения психики Леонтьев выявил способность организма реагировать не биологически. Эта способность получила название чувствительность; Эта способность открывает формулу к приобретению тех способов действия, которые позволяют реагировать на изменения внешней среды, учитывать в своем поведении её новые свойства; о наличии психики можно говорить тогда, когда появляется возможность научения. Только с появлением чувствительности мы можем говорить о поведении. Субъективным критерием психики являются ощущения.

Рубинштейн считал субъективной нервной формой психического – эмоции.

Таксис – элементарные формы проявления инстинктивного поведения (положительные и отрицательные), характерны для организмов на уровне элементарной сенсорной психики, предтеч инстинктивного поведения.

Основные положения культурно-исторической концепции Выготского

Научное познание всегда опосредованно, писал Выготский и непосредственное переживание; например, чувства любви вовсе не означает научного познания этого сложного чувства. Сознания требует столь же объективного научного опосредствованного изучения, как и любая иная сущность, и не сводится к интроспективно данному нам явлению (переживанию) субъектом какого-либо его содержания.

Выготский определял психику как активную и пристрастную форму отражения субъектом мира. Психическое отражение отражает мир адекватнее для образа жизни субъекта – психика есть субъективное отражение реальности в пользу организма. Особенности психического отражения следует поэтому объяснять образом жизни субъекта в его мире. Гипотеза Выготского заключалась в том, что психические процессы преобразуются у человека также, как процесса его практической деятельности, то есть становятся опосредованными. Психологическими функциями являются различные знаки, мнемотехнические приёмы. В школе Выготского исследование знака начинали с изучения его инструментальной функции. В последствие он обратился к изучению внутренней стороны знака (его значения).

Интериоризация знака – внутреннее средство организующих психических процессов из вне (в результате формирования). Психическое развитие ребенка по Выготскому: натуральное и культурное развитие.

Натуральные психические функции индивида – непосредственные и непроизвольные обусловлены биологическим формированием. В процессе освоения системы знаков (культурное развитие) натуральных психических функций превращающиеся во внешние психические функции (ВПФ).

Свойства ВПФ:

Социальность

Опосредованность

Произвольность

Важнейший принцип психологии по Выготскому – принцип историзма (необходимо проследить историю развития психической функции) методом их формирования. Идеи Выготского нашли свою эмпирическую разработку в книге Леонтьева «развитие памяти».

Стадии развития психики в филогенезе

Стадия элементарной сенсорной психики – основной источник получения информация это элементарных отдельных ощущений. Они способны реагировать только на отдельные раздражители.

Низший уровень (кишечнополостные, черви, губки) их деятельность носит примитивный характер. Простейшие осуществляют разнообразные движения, представляющие собой элементарные движения (кине зы), в основе которых лежат таксисы). Простейшие реагируют также на химические раздражители. На данной стадии нет научения, но есть возможность примитивного научения в ассоциативной форме.

Высший уровень – (многоклеточные, беспозвоночные) развитие нервной системы, живые организмы находятся на более высоком уровне организации, появляется больше возможностей приспособления, получения информации. Ассоциативное научение происходит очень тяжело (черви в Т-образном тоннеле).

Стадия перцептивной психики – (перцепция – восприятие) живые организмы на данной стадии имеют целостное восприятие окружающей действительности. Психика достигла того, что отдельно взятые ощущения формируются в единый образ. Например, для собаки, запах + завывание = волк. То есть появление образа.

Низший уровень (членистоногие, земноводные, рептилии) выработка навыков медленнее, по сравнению с высшим.

Высший уровень (млекопитающие, птицы) выработка навыков быстрее. Формируются более сложные формы поведения (брачные игры, ухаживание за потомством, охрана территории). Леонтьев связывал переход от сенсорной к перцептивной психике с выходом живых организмов из воды на сушу.

Стадия интеллекта (человекообразные обезьяны, дельфины) способность рассматривать целостные ситуации. Возможность манипуляций с предметом, способность выполнять двухфазные задачи, способность к инсайду (быстрое решение), быстрая способность к научению, перенос решения на аналогичную ситуацию.

Учебник Соколовой, прочитать материал. Практическое задание (готовим материал)