диссертации / 100

.pdfние сопротивления связано с изменением объѐма крови в пространстве меж-

ду электродами. В случае ИРГТ охватывается практически вся кровеносная система человека.

2.2.8. Для оценки пробуждения больных после анестезии использова-

лись следующие показатели: время от момента окончания операции до экс-

тубации трахеи, открытия глаз по команде, перевода из операционной в па-

лату и вступления в диалог с врачом с возможностью выяснения жалоб и оценки степени послеоперационной боли.

Для объективизации данных, полученных при пробуждении больных,

была использована система оценки уровня восстановления дыхания, двига-

тельной активности и сознания по шкале, предложенной Aldrete (табл. 23).

Таблица 23

Определение уровня пробуждения по Aldrete

Оцениваемые параметры |

Баллы |

|

|

Активность |

|

|

|

Перемещает все конечности добровольно или по команде |

2 |

|

|

Перемещает две конечности добровольно или по команде |

1 |

|

|

Не способен перемещать конечности добровольно или по команде |

0 |

|

|

Дыхание |

|

|

|

Дыхание глубокое и свободное |

2 |

|

|

Одышка или поверхностное, ограниченное дыхание |

1 |

|

|

Апное |

0 |

|

|

Артериальное давление (АД систолическое) |

|

|

|

АД сист.±20% |

2 |

|

|

АД сист.±20% - 49 % |

1 |

|

|

АД сист.±50% |

0 |

|

|

Уровень сознания |

|

|

|

Полностью в сознании, активный |

2 |

|

|

Пробуждается только при активном воздействии |

1 |

|

|

Не отвечает на попытки пробудить |

0 |

|

|

Способность удерживать SpO2 |

|

|

|

Поддерживает насыщение О2 > 92 % на комнатном воздухе |

2 |

|

|

Требуется ингаляция O2, чтобы поддерживать насыщение О2 > 90% |

1 |

|

|

Насыщение О2, <90 % даже с ингаляцией O2 |

0 |

|

|

71 |

|

Показатели регистрировали на 5-й, 10-й, 15-й, 20-й и 25-й минуте после экстубации в случаях общей и сбалансированной нейроаксиальной анестезии или после прекращения подачи ингаляционного анестетика в контур наркоз-

ного аппарата при использовании сбалансированной периферической регио-

нарной анестезии.

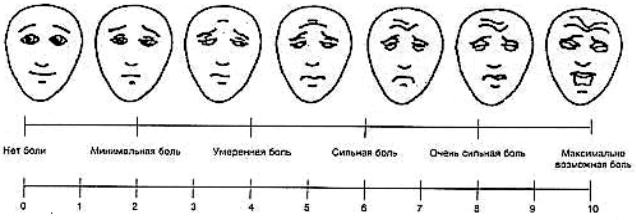

2.2.9. Для оценки боли в послеоперационном периоде использовали следующие шкалы оценки боли (табл. 24, рис 1).

У детей до 7 лет использовали шкалу оценки боли CHEOPS. Уровень послеоперационной боли оценивался на 1-й, 6-й, 12-й, 18-й, 24-й, 30-й, 36-й,

42-й и 48-й час. Для детей старше 7 лет использовали визуально–аналоговую шкалу (ВАШ), когда ребѐнку до операции показывали линейную шкалу, гра-

дуированную от 0 до 10, и давали разъяснение, что «0» означает отсутствие боли, а значение «10» - очень сильную, непереносимую боль. Для простоты использования шкала снабжена графическими подсказками, позволяющим больным с церебральным параличом более точно определить степень после-

операционной боли. Временные параметры оценки боли у старших детей бы-

ли идентичны младшим пациентам.

Выбор методики оценки боли не всегда зависел от возраста больного.

Коммуникативные трудности в общении с пациентами, страдающими ЦП,

наличие интеллектуального дефицита и их слабые вербальные навыки в ряде случаев не позволяют опираться на жалобы, как на основной диагностиче-

ский критерий при определении характера и выраженности боли и не дают возможность пациентам самостоятельно оценить уровень болезненных ощу-

щений. Поэтому при тяжѐлой степени умственной отсталости, даже у паци-

ентов старшей возрастной группы, для оценки масштаба и выраженности бо-

ли в послеоперационном периоде использовалась шкалу CHEOPS, рекомен-

дованную авторами для детей 1-7 лет.

72

Таблица 24

Шкала оценки боли у детей (3-7 лет)

Children’s Hospital Eastern Ontario Pain Scale (CHEOPS)

Критерий |

Определение |

Баллы |

Поведенческая реакция |

|

|

|

|

|

|

Плач |

Нет плача |

1 |

Ребѐнок не плачет |

|

|

|

|

|

|

|

Стоны |

2 |

Ребѐнок стонет не громко, плач не в голос |

|

|

|

|

|

|

|

Плач |

2 |

Ребѐнок плачет, но плач не резкий, ближе к хныканью |

|

|

|

|

|

|

|

Крик |

3 |

Ребѐнок кричит полным голосом; такой балл можно по- |

|

|

ставить при наличии жалоб или при их отсутствии |

|||

|

|

|

||

Лицо |

Спокойное |

1 |

Нейтральное выражение лица |

|

|

|

|

|

|

|

Гримаса |

2 |

Такой балл можно поставить лишь при определенно нега- |

|

|

тивном выражении лица |

|||

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

Улыбается |

0 |

Такой балл можно поставить лишь при определенно пози- |

|

|

тивном выражении лица |

|||

|

|

|

||

|

|

|

|

|

Жалобы |

Нет |

1 |

Ребѐнок не жалуется |

|

|

|

|

|

|

|

Другие жалобы |

1 |

Ребѐнок жалуется, но не на боль, а например, "хочу видеть |

|

|

маму" или "хочу пить" |

|||

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

Жалобы на боль |

2 |

Ребѐнок жалуется на боль |

|

|

|

|

|

|

|

Те и другие |

2 |

Ребѐнок жалуется как на боль, так и на другие вещи |

|

|

жалобы |

(например, "болит", "где мама?") |

||

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

Позитивный |

0 |

Положительная по содержанию речь, ребенок может гово- |

|

|

настрой |

рить не о больнице и не о здоровье, при этом не жалуется |

||

|

|

|||

|

|

|

|

|

Положение |

Нейтральное |

1 |

Ребѐнок в покое, не плачет и не активен |

|

в постели |

||||

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

Смещается |

2 |

Ребѐнок смещается в постели туда-сюда, извивается |

|

|

|

|

|

|

|

Напряжение |

2 |

Тело выгнуто дугой или ригидно |

|

|

|

|

|

|

|

Дрожит |

2 |

Тело непроизвольно содрогается или дрожит |

|

|

|

|

|

|

|

Вертикальное |

2 |

Ребѐнок находится в вертикальной позиции |

|

|

|

|

|

|

|

Ограничение |

2 |

Тело скованно, ребѐнок зажат |

|

|

|

|

|

|

Касание |

Не касается |

1 |

Ребѐнок не прикасается к ране и не трѐт еѐ |

|

|

|

|

|

|

|

Тянется к ране |

2 |

Ребѐнок тянется к ране, но еѐ не касается |

|

|

|

|

|

|

|

Трѐт рану |

2 |

Ребѐнок энергично трѐт рану или раневую зону |

|

|

|

|

|

|

|

Ограничение |

2 |

Руки ребѐнка ограничены |

|

|

|

|

|

|

Ноги |

Нейтральное |

1 |

Ноги могут быть в любой позиции, но расслаблены, воз- |

|

можны нерезкие движения |

||||

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

Неловкость, |

2 |

Определѐнно беспокойные движения ног, ребѐнок может |

|

|

брыкание |

брыкаться одной или двумя ногами |

||

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

Напряжение |

2 |

Ноги напряжены и/или постоянно приведены к телу |

|

|

|

|

|

|

|

Вставание |

2 |

Ребѐнок встаѐт, в том числе может вставать на корточки, |

|

|

на ноги |

на колени |

||

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

Ограниченный |

2 |

Ноги ребѐнка ограничены |

|

|

|

|

|

73

Рис. 1 Визуально-аналоговая шкала (ВАШ) оценки боли (дети старше 7 лет)

с графическими символами степени выраженности боли

2.2.10.Исследование биохимических показателей и кислотно-

щелочного состояния крови проводилось совместно с заведующей клиниче-

ской лабораторией НПЦ детской психоневрологии Кулагиной Ю.М.

Уровень газов крови, электролитов, глюкозы, лактата и показатели кислотно-щелочного состояния определяли с помощью анализатора Siemens Rapidlab 1265 (Германия) и Radiometer ABL 835 Flex (Дания).

2.2.11. Исследование когнитивных функций проводилось совместно с медицинскими психологами НПЦ детской психоневрологии Загуберой А.В. и

Филлиповой Н.Е.

Для исследования ранних когнитивных дисфункций оценивался когни-

тивный статус пациентов с ЦП до операции, на 1-е, 3-и 7-е сутки после хи-

рургического вмешательства. Оценке были подвергнуты:

1. Свойства внимания

А. Таблицы Шульте. Для проведения теста необходимо пять таблиц размером 50ᵡ50 см с написанными на них в беспорядке числами от 1 до 25.

На каждой из пяти таблиц числа расположены по-разному (табл. 25). Боль-

ному мельком показывают таблицу. Далее таблицу прикрывают и предлага-

ют называть вслух все числа по порядку от 1 до 25. Пока больной показывает и называет числа, необходимо следит за правильностью его действий, а когда больной называет число «25», засекают время, потраченное на тест. После

74

первой таблицы больному предлагают таким же образом отыскивать числа на

2-й, 3-й, 4-й и 5-й таблицах. При оценке результатов учитывают различия в количестве времени, которое больной тратит на отыскивание чисел одной таблицы. В норме на все таблицы уходит примерно одинаковое время.

Таблица 25

Таблицы Шульте для отыскивания чисел

21 |

12 |

7 |

1 |

20 |

6 |

15 |

17 |

3 |

18 |

19 |

4 |

8 |

25 |

13 |

24 |

2 |

22 |

10 |

5 |

9 |

14 |

11 |

23 |

16 |

|

|

|

|

|

14 |

18 |

7 |

24 |

21 |

22 |

1 |

10 |

9 |

6 |

16 |

5 |

8 |

20 |

11 |

23 |

2 |

25 |

3 |

15 |

19 |

13 |

17 |

12 |

4 |

9 |

5 |

11 |

23 |

20 |

14 |

25 |

17 |

19 |

13 |

3 |

21 |

7 |

16 |

1 |

18 |

12 |

6 |

24 |

4 |

88 |

15 |

10 |

2 |

22 |

|

|

|

|

|

22 |

25 |

7 |

21 |

11 |

6 |

2 |

10 |

3 |

23 |

17 |

12 |

16 |

5 |

18 |

1 |

15 |

20 |

9 |

24 |

19 |

13 |

4 |

14 |

8 |

5 |

14 |

12 |

23 |

2 |

16 |

25 |

7 |

24 |

13 |

11 |

3 |

20 |

4 |

18 |

8 |

10 |

19 |

22 |

1 |

21 |

15 |

9 |

17 |

6 |

Б. Корректурная проба. Для проведения пробы используется стандарт-

ный бланк, на котором приведѐн ряд символов, расположенных в случайном порядке (рис. 2).

Рис. 2 Корректурная проба для дошкольников Инструкция предусматривает зачѐркивание испытуемым одного или

двух символов по выбору исследующего. При этом регистрируется время, за-

траченное на выполнение задания. Интерпретация результатов теста та же,

что и при оценке результатов по таблицам Шульте.

75

В. Детский вариант перепутанных линий. На бланке ряд перепутанных между собой линий, каждая из них начинается слева и заканчивается справа.

Необходимо проследить каждую линию слева направо и в той клетке, где она заканчивается, проставить еѐ номер. При этом фиксируется время, за которое испытуемый прослеживает каждые 5 линий по порядку (с 1 по 5, с 6 по 10 и

т.д.), что даст возможность судить о влиянии утомления на выполнение зада-

ния. Бланк протокола исследования такой же, как для таблиц Шульте.

Г. Отыскивание одинаковых картинок по Рычковой Н.И. Перед ребен-

ком кладут две картинки. Точно такие же две картинки находятся в руках у исследователя. Затем исследователь закрывает свои картинки, достаѐт одну из них и, показывая еѐ ребѐнку, просит дать такую же. После того как ребѐ-

нок подал одну картинку, исследователь кладѐт еѐ на прежнее место перед ребѐнком, просит дать вторую. Убедившись в том, что ребѐнок осуществляет выбор из 2 картинок, обследователь убирает их и на их место кладѐт 4 дру-

гие.

2. Виды памяти

А. Тест запоминание 8/10 односложных слов. Пациенту предлагают на слух запомнить 8/10 односложных слов. При интерпретации результатов подсчитывается количество правильно воспроизведѐнных слов при каждом повторе.

Б. Запоминание зрительных образов и парных картинок. При создании набора изображений за основу были взяты десять символических изображе-

ний человеческих поз. Испытуемому предъявляют десять тестовых рисунков в случайном порядке. Испытуемый должен ответить «да», если считает, что предъявляемый вариант находился в числе десяти основных тестовых рисун-

ков. Оцениваются правильность ответов, время каждого ответа, а также пока-

затели эффективности запоминания.

В. Опосредованное запоминание по Леонтьеву А.Н. Перед больным раскладывают рядами 30 карточек в любом порядке. Затем говорят: «Вам нужно будет запомнить ряд слов. Для того чтобы легче было запоминать

76

слова, нужно каждый раз, когда я назову слово, выбрать какую-либо одну из карточек, такую, чтоб она помогла вспомнить заданное слово». Все отобран-

ные карточки откладывают в сторону. Спустя 1 час, больному показывают по одной эти карточки в перемешанном порядке, просят припомнить, для какого слова эта карточка была отобрана, и обязательно спрашивают, как удалось припомнить или чем эта карточка напомнила заданное слово.

3. Процессы мышления

А. Исключение и классификация предметов. Пациенту предлагают классифицировать карточки с изображением животных, растений и предме-

тов. Также испытуемому предлагается из 4 предметов исключить один пред-

мет, который не подходит к остальным, сходным родовым понятием.

Б. Установление последовательности событий. Испытуемому показы-

вают серии сюжетных картинок, на которых изображены этапы какого-либо события и предлагают разложить картинки с учѐтом последовательности со-

бытий. Учитывается правильность выполнения задания и количество попы-

ток.

4. Конструктивный праксис

А. Конструирование по образцу. Больному предлагается выполнить ри-

сунок объѐмных объектов (стол, куб). Оценивается, может ли больной вы-

полнить задание сам или ему приходится использовать образец; отмечаются искажения деталей и пропорций изображения, игнорирование сторон. При проведении исследования отмечают, выполнен ли рисунок самостоятельно или по образцу; сохранены ли детали и пропорции изображения; исправляет ли больной ошибки самостоятельно, после подсказок, либо не может испра-

вить эти ошибки вовсе.

Б. Самостоятельный рисунок человека. Больному предоставляют чи-

стую белую бумагу без линий и клеток и просят самостоятельно нарисовать на ней произвольный рисунок. Оценивают правильность изображения и точ-

ность воспроизведения деталей.

77

В. Кубики Кооса. Для проведения исследования необходимо 16 одина-

ково раскрашенных кубиков и 18 карточек с изображением образцов разно-

образных по форме и цвету фигур-орнаментов, которые могут быть состав-

лены из кубиков. Пациенту оказывают карточку и предлагают сложить из кубиков такую же фигурку.

5. Эмоциональное состояние

А. Восприятие эмоционально окрашенных картинок.

Б. Реакция на похвалу, порицание и неудачу.

В. Восьмицветный тест Люшера. Представляет собой набор карточек восьми цветов. Испытуемому предлагают расположить их по мере снижения симпатии к цвету. Исследование повторяется дважды.

Результаты оценивались по системе оценки Левченко И.Ю.:

5 баллов – задание выполняет правильно, самостоятельно;

4 балла – задание выполняется с ошибками, но ошибки исправляются самостоятельно по ходу работы;

3 балла – задание выполняется с минимальной помощью взрослого;

2 балла – для выполнения задания требуется активная помощь со сто-

роны взрослого;

1 балл – задание не выполняется.

Таким образом, дети без неврологической патологии и не имеющие ко-

гнитивных нарушений, могу в сумме набрать от 40 до 50 баллов, что соответ-

ствует возрастной норме развития.

2.2.12. Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета программ Microsoft Office Excel 2010 (Microsoft Corp., США) и Statistica 6.0 (StatSoft Inc., США). Мерой центральной тенденции служило среднее арифметическое (М), мерой колеблемости ряда стандартную ошибку средней величины (m). Различие показателей в группах проверяли с помощью непа-

раметрического критерия Манна-Уитни. Для оценки достоверности различий средних значений на этапах исследований использовался t-критерий Стью-

дента. Различия считали статистически достоверными при р<0,05.

78

|

|

|

|

Таблица 26 |

|

Методы и количество проведѐнных исследований |

|

||

|

|

|

|

|

№ |

|

Число |

|

Количество |

Исследуемые параметры |

обследованных |

|

||

п/п |

|

исследований |

||

|

больных |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

Антропометрические данные |

30 |

|

30 |

|

|

|

|

|

2 |

Реакция гемодинамики на нагрузку |

30 |

|

60 |

|

|

|

|

|

3 |

Эритроциты, гематокрит, гемоглобин, |

403 |

|

637 |

лейкоформула |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4 |

Частота сердечных сокращений, мин-1 |

403 |

|

3687 |

|

|

|

|

|

5 |

Систолическое, диастолическое и среднее артери- |

403 |

|

3687 |

альное давление, мм.рт.ст. |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ударный объѐм сердца, мл |

|

|

|

6 |

минутный объѐм сердца, мл/мин |

403 |

|

2975 |

ударный индекс, мл/(мин х м2) |

|

|||

|

|

|

|

|

|

сердечный индекс, л/(мин х м2) |

|

|

|

7 |

Общее периферическое сосудистое сопротивление, |

403 |

|

2975 |

дин х с х см-5. |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

8 |

Пульсоксиметрия (SpO2), % |

403 |

|

3687 |

|

|

|

|

|

9 |

Концентрация СО2 в конце выдоха, мм.рт.ст. |

403 |

|

806 |

|

|

|

|

|

10 |

Концентрации электролитов, глюкозы, |

90 |

|

180 |

лактата в плазме крови |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

11 |

Почасовой диурез, мл/час |

403 |

|

806 |

|

|

|

|

|

12 |

Уровень пробуждения |

403 |

|

1209 |

|

|

|

|

|

13 |

Уровень послеоперационной боли |

403 |

|

3627 |

|

|

|

|

|

14 |

Оценка когнитивного статуса |

56 |

|

224 |

|

|

|

|

|

|

Итого |

|

|

24590 |

|

|

|

|

|

|

79 |

|

|

|

Глава 3. Реакция показателей центральной гемодинамики на физиче-

скую нагрузку у детей с ЦП

Исследование физиологических характеристик системы кровообраще-

ния у детей, страдающих церебральным параличом, является важной про-

блемой, изучение которой позволит с патогенетических позиций подходить к проведению "агрессивных" методов лечения, к которым относятся ортопедо-

хирургические операции и анестезия, у этой категории больных.

Глубина и распространѐнность поражения опорно-двигательного аппа-

рата снижают или лишают ребѐнка с ЦП способности к передвижению. Дви-

гательная ограниченность, вплоть до отсутствия возможности самостоятель-

но передвигаться, сопровождается функциональными или органическими нарушениями в системе кровообращения. Хроническая гиподинамия и нару-

шение нутритивного статуса ведут к глубоким электролитным нарушениям,

что в свою очередь также влечѐт за собой функциональные изменения в сер-

дечно-сосудистой системе.

Таким образом, состояние системы кровообращения у пациентов с ЦП в значительной степени зависит от потери способности больного к самостоя-

тельному передвижению и последующей гиподинамии. Самые значительные нарушения сердечного выброса в период общей анестезии определяются у больных вообще лишѐнных способности передвигаться [27, 53, 262, 335].

Нет сомнения в том, что конечной целью регуляции кровообращения является поддержание тканевого кровотока на уровне, адекватном метаболи-

ческой потребности тканей [69, 73]. Поэтому нами, в период предшествую-

щий оперативному лечению, было проведено исследование имеющее целью изучить основные показатели центральной гемодинамики у детей с ЦП сред-

ней и тяжѐлой степени тяжести в состоянии покоя и определить реакцию их сердечно-сосудистой системы на стандартную физическую нагрузку.

80