диссертации / 100

.pdfГлава 7. Сравнительная оценка адекватности методик общей ане-

стезии, сбалансированной нейроаксиальной и периферической анестезий

у детей двух возрастных групп

Одним из важных звеньев в лечении и реабилитации детей, больных церебральным параличом являются многоуровневые и многоэтапные ортопе-

дохирургические операции. Нами была проведена сравнительная оценка эф-

фективности и безопасности общей внутривенной анестезии на основе про-

пофола и фентанила и еѐ сочетания с нейроаксиальной блокадой. Также сравнивали общую анестезию и сбалансированную анестезию на основе се-

вофлурана и высокой периферической блокады. В качестве критериев оценки использовались показатели центральной гемодинамики, измеренные на 5

этапах анестезии и операции, а также определение маркѐров стресса (глюкоза и лактат крови) до и после оперативного вмешательства.

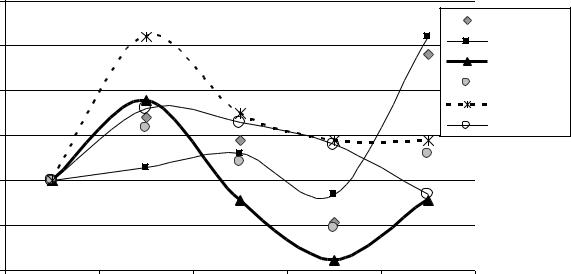

Сердечный индекс – основная характеристика сердечного выброса, ко-

торая позволяет судить об адекватности минутного кровообращения. Каче-

ственный характер изменений показателей сердечного индекса у пациентов обеих возрастных групп при общей, сбалансированной нейроаксилярной и сбалансированной периферической анестезии был одинаковым (рис. 39). От-

личия были только в количественных характеристиках.

На этапе индукции СИ был в разной степени увеличен. К моменту начала операции во всех исследованных группах показатели сердечного ин-

декса приблизились к исходным данным. На наиболее травматичном этапе операции СИ был ниже исходных данных в группах общей и нейроаксиаль-

ной, а при периферической анестезии превышал исходные данные. Оконча-

ние операции сопровождалось возвращение СИ на исходные значения у па-

циентов, оперированных с применением регионарной анестезии. При общей анестезии сердечный индекс достоверно превышал значения первого этапа.

171

140 |

|

|

|

|

% |

|

|

|

ОА младшие |

130 |

|

|

|

ОА старшие |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

СНА младшие |

120 |

|

|

|

СНА старшие |

|

|

|

СПА младшие |

|

|

|

|

|

|

110 |

|

|

|

СПА старшие |

|

|

|

|

|

100 |

|

|

|

|

90 |

|

|

|

|

80 |

|

|

|

|

исходные |

индукция |

разрез кожи |

травматичный |

окончание |

данные |

анестезии |

|

момент |

операции |

Рис. 39 Динамика СИ у пациентов младших и старших групп при общей ане-

стезии (ОА), сбалансированной нейроаксиальной анестезии (СНА) и сбалан-

сированной периферической анестезии (СПА)

Полученные результаты позволяют судить о том что, не смотря на схо-

жесть изменений СИ на этапах анестезии и операции причины взывающие их различны. В группах с использованием регионарных блокад снижение СИ во время травматичного этапа операции связано с недостаточностью инфузио-

ной терапии либо на фоне симпатолитического эффекта регионарной блокады

(сбалансированная нейроаксиальная анестезия), либо на фоне центрального миорелаксирующего эффекта севофлурана (сбалансированная перифериче-

ская анестезия). При общей анестезии изменения СИ – это гипердинамиче-

ская реакция кровообращения в ответ на ноцицептивную импульсацию.

ЧСС показатель, по которому в том числе оценивают реакцию сердеч-

но-сосудистой системы на ноцицептивные стимулы во время операции. Так-

же увеличение ЧСС это один из основных механизмов обеспечения доста-

точного сердечного выброса в условия снижения артериального давления или уменьшения ударного объѐма сердца (рис.40).

172

140 |

|

|

|

|

% |

|

|

|

ОА младшие |

|

|

|

ОА старшие |

|

130 |

|

|

|

|

|

|

|

|

СНА младшие |

120 |

|

|

|

СНА старшие |

|

|

|

|

СПА младшие |

110 |

|

|

|

СПА старшие |

100 |

|

|

|

|

90 |

|

|

|

|

80 |

|

|

|

|

70 |

|

|

|

|

исходные |

индукция |

разрез кожи |

травматичный |

окончание |

данные |

анестезии |

|

момент |

операции |

Рис. 40 Динамика ЧСС у пациентов младших и старших групп при общей анестезии (ОА), сбалансированной нейроаксиальной анестезии (СНА) и сба-

лансированной периферической анестезии (СПА)

У всех обследованных пациентов ЧСС отражала степень вегетативной блокады и урежалась вплоть до травматичного момента операции, кроме па-

циентов младшей группы СПА. Тахикардия этой группе удерживалась на протяжении всей операции. После прекращения введения общих анестетиков показатели ЧСС у всех пациентов восстанавливались до уровня этапа преме-

дикации.

Ударный индекс, при условиях адекватной преднагрузки, характеризует контрактильную способность сердца, которая в свою очередь, также прини-

мает участие в формировании сердечного выброса. На УИ оказали влияние,

как возраст пациентов, так и методика анестезии (рис. 41).

Во время индукции пропофолом и фентанилом УИ увеличился у паци-

ентов при ОА, а при СНА не изменялся. Индукция во время СПА не изменяла УИ. В дальнейшем к травматичному этапу в группе СНА у всех пациентов УИ имел тенденцию к снижению, а при общей анестезии УИ был увеличен-

ным у больных, как младшего, так и старшего возраста. При СПА во время травматичного момента УИ изменялся разнонаправленно – у младших паци-

ентов увеличивался, у старших уменьшался. Повышенный УИ при общей

173

анестезии был и в момент окончания операции. У пациентов из групп сба-

лансированной нейроаксиальной анестезии и сбалансированной перифериче-

ской анестезии показатели УИ к завершающему этапу были тождественны исходным данным.

140 |

|

|

|

|

% |

|

|

|

ОА младшие |

130 |

|

|

|

ОА старшие |

|

|

|

|

СНА младшие |

120 |

|

|

|

СНА старшие |

|

|

|

СПА младшие |

|

|

|

|

|

|

110 |

|

|

|

СПА старшие |

|

|

|

|

|

100 |

|

|

|

|

90 |

|

|

|

|

80 |

|

|

|

|

исходные |

индукция |

разрез кожи |

травматичный |

окончание |

данные |

анестезии |

|

момент |

операции |

Рис. 41 Динамика УИ у пациентов младших и старших групп при общей ане-

стезии (ОА), сбалансированной нейроаксиальной анестезии (СНА) и сбалан-

сированной периферической анестезии (СПА)

Изменения, которым подвергся ударный индекс во время индукции анестезии, были сопоставимы с результатами исследования гемодинамики,

полученными нами при дооперационном обследовании (глава 3, табл. 30, 31)

и зависели от возраста пациентов. Основной компенсационный механизм, ко-

торым реагировали больные ЦП младшего возраста на нагрузку, было увели-

чение УИ. Такие же изменения мы получили во время индукции анестезии,

что и привело к нормальному сердечному индексу даже в условиях урежения ЧСС. Пациенты старшего возраста в ответ на нагрузку (глава 3, табл. 30, 31)

реагировали учащением ЧСС, но при индукции пропофолом и фентанилом,

которая оказала выраженный ваготонический эффект, привела к снижению влияния у старших пациентов ЧСС на поддержание сердечного выброса. Ин-

дукция севофлураном не вызывала у тех же пациентов не вызывала урежения ЧСС и уменьшения УИ. С началом хирургической операции на изменение

174

УИ стало значительно зависеть от методики анестезии. В группах общей ане-

стезии УИ был стабильно повышенным, в группах СНА и СПА УИ был либо уменьшенным, либо соответствовал этапу начала анестезии.

Состояние сосудистого тонуса важнейший показатель, который участ-

вует в формировании сердечного выброса. Изменения среднего артериально-

го давления (рис. 42) и общего периферического сосудистого сопротивления

(рис. 43) на этапе индукции во всех исследованных группах были одинаковы и характеризовались снижением сосудистого тонуса.

110 |

|

|

|

|

% |

|

|

|

ОА младшие |

|

|

|

|

|

100 |

|

|

|

ОА старшие |

|

|

|

|

СНА младшие |

90 |

|

|

|

СНА старшие |

|

|

|

СПА младшие |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

СПА старшие |

80 |

|

|

|

|

70 |

|

|

|

|

60 |

|

|

|

|

исходные |

индукция |

разрез кожи |

травматичный |

окончание |

данные |

анестезии |

|

момент |

операции |

Рис. 42 Динамика АДср. у пациентов младших и старших групп при общей анестезии (ОА), сбалансированной нейроаксиальной анестезии (СНА) и сба-

лансированной периферической анестезии (СПА)

В дальнейшем, к травматичному этапу операции АДср. в ответ на ноцицептивную импульсацию у пациентов с общей анестезией всех возрас-

тов увеличивалось, а к концу операции приближалось к исходным данным.

Среднее артериальное давление при использовании СНА в результате харак-

терного для эпидуральной блокады симпатолизиса, к травматичному этапу снижалось достоверно. Снижению АДср. при СПА способствовало использо-

вание севофлурана на фоне эффективной периферической блокады.

175

110 |

|

|

|

|

% |

|

|

|

|

100 |

|

|

|

ОА младшие |

|

|

|

|

ОА старшие |

90 |

|

|

|

СНА младшие |

80 |

|

|

|

СНА старшие |

|

|

|

СПА младшие |

|

|

|

|

|

|

70 |

|

|

|

СПА старшие |

|

|

|

|

|

60 |

|

|

|

|

50 |

|

|

|

|

40 |

|

|

|

|

исходные |

индукция |

разрез кожи |

травматичный |

окончание |

данные |

анестезии |

|

момент |

операции |

Рис. 43 Динамика ОПСС у пациентов младших и старших групп при общей анестезии (ОА), сбалансированной нейроаксиальной анестезии (СНА) и сба-

лансированной периферической анестезии (СПА)

Изменения ОПСС на этапе индукции носило однонаправленный харак-

тер, что связано с воздействием на сосудистый тонус препаратов для анесте-

зии и постуральных изменений. В дальнейшем во всех группах ОПСС оста-

валось сниженным, но не уменьшалось ниже границы нормальных значений,

что на фоне инфузионной терапии позволило поддержать достаточную пред-

нагрузку и обеспечить сердечный выброс.

Предложенный нами объѐм инфузионной поддержки во время опера-

тивного вмешательства позволяет поддержать адекватный сердечный выброс на фоне депрессивного влияния на гемодинамику препаратов для анестезии,

гиповолемии и эпидуральной блокады. У пациентов с ОА объѐм инфузии со-

ставил; у младшего возраста 24,5±1,4 мл/кг/час и у старшего возраста –

16,2±1,8 мл/кг/час, у пациентов с СНА 28,9±2,1 мл/кг/час и 19,8±1,8

мл/кг/час, а у пациентов с СПА 14,5±2,5 мл/кг/час и 14,7±1,9 мл/кг/час соот-

ветственно.

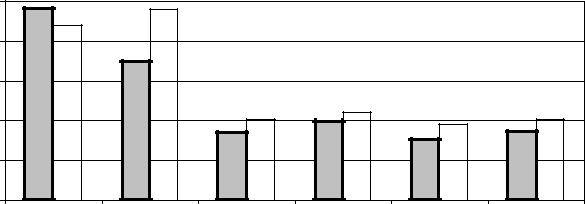

В качестве показателей адекватности анестезии и степени защиты больного от операционного стресса нами использованы уровни глюкозы и лактата крови, определѐнные в послеоперационный период (рис. 44). У паци-

ентов группы ОА после операции определялось значительное превышение

176

уровня лактата крови и гипергликемия, что позволяет считать анестезиоло-

гическую защиту общей анестезии недостаточной. После СНА и СПА не определялось достоверного повышения уровня лактата крови и не наблюда-

лось послеоперационной гипергликемии, относительно референсных значе-

ний, что позволяет считать анестезиологическую защиту пациентов этих ме-

тодик анестезий адекватной.

300 |

Глюкоза |

Лактат |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

% |

Лактат |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

250 |

|

Глюкоза |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

200 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Лактат |

Лактат |

|

Лактат |

|

|

|

Глюкоза |

Лактат |

||

150 |

|

|

|

|

||

|

|

Глюкоза |

|

Глюкоза |

Глюкоза |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

100 |

|

|

|

|

|

|

50 |

|

|

|

|

|

|

|

ОА младшая |

ОА старшая |

СНА младшая |

СНА старшая |

СПА младшая |

СПА старшая |

|

группа |

группа |

группа |

группа |

группа |

группа |

Рис. 44 Динамика показателей глюкозы и лактата при общей анестезии (ОА),

сбалансированной нейроаксиальной анестезии (СНА) и сбалансированной периферической анестезии (СПА)

Проведѐнные исследования центральной гемодинамики и маркѐров стресса позволяют заключить, что с точки зрения адекватности общая ане-

стезия у пациентов с ЦП всех возрастов возможна, но наименее предпочти-

тельна. Во время ОА отмечается гипердинамическая реакция гемодинамики в ответ на ноцицептивную импульсацию. Также наличие значительного уровня в послеоперационный период в крови маркѐров стресса говорит о недоста-

точной антиноцицептивной защите этого метода анестезии.

Методики сбалансированной нейроаксиальной и периферической ане-

стезии также характеризуются гемодинамическими изменениями, но они эф-

фективно преодолимы предложенными нами объѐмами инфузионной под-

держки, а низкие показатели стресс-маркѐров в послеоперационный период позволяют считать уровень антиноцицептивной защиты у этих методик удо-

влетворительным.

177

Глава 8. Послеоперационный период у детей, перенѐсших реконструк-

тивные хирургические вмешательства. Анализ ранних послеоперацион-

ных когнитивных дисфункций у детей с ЦП

Боль у детей, перенѐсших хирургические вмешательства, является од-

ним из основных факторов, которые определяют состояние ребѐнка после операции и способствуют развитию осложнений в послеоперационном пери-

оде. Следовательно, устранение боли на послеоперационном этапе является существенной задачей интенсивной терапии [152, 195]. У пациентов со спа-

стическим параличом боль усиливает спастичность скелетной мускулатуры,

увеличивая страдания ребѐнка. Негативная роль интенсивного послеопера-

ционного болевого синдрома не ограничивается только лишь дискомфортом для больного. Некупированная боль является одним из пусковых механизмов хирургического стресс-ответа, который нарушает функционирование всех систем организма, вызывает нейроэндокринные, метаболические нарушения,

что значительно ухудшает течение послеоперационного периода и удлиняет реабилитацию пациентов [20, 185, 198], а также способствует формированию хронических болевых синдромов [35, 47, 194, 244].

Существующая практика внутримышечного введения наркотических и ненаркотических анальгетиков, назначаемых по определѐнной схеме или по необходимости, как правило, не обеспечивает качественной анальгезии и, в

большинстве случаев, только наносит дополнительную психологическую травму ребѐнку [141].

В последнее десятилетие в клинической практике доминирует муль-

тимодальный подход, подразумевающий синергичное применение препа-

ратов разных фармакологических групп для достижения эффекта анальге-

зии, что позволяет повысить качество послеоперационного обезболива-

ния, но в педиатрии эта проблема остаѐтся недостаточно изученной [199, 297].

178

8.1. Оценка результатов исследования интенсивности послеопера-

ционного болевого синдрома и эффективности анальгезии у пациентов двух возрастных групп после общей анестезии

Для оценки интенсивности болевого синдрома после общей анестезии использовали общеклинические методы исследования и шкалы оценки боли:

шкалу CHEOPS и визуально–аналоговую шкалу (ВАШ). Определение всех показателей для исследования эффективности послеоперационной анальге-

зии проводили у больных в сознании и в условиях самостоятельного дыха-

ния. Уровень послеоперационной боли оценивался на 1-й, 6-й, 12-й, 18-й, 24-

й, 30-й, 36-й, 42-й и 48-й час.

Таблица 46

Дозы препаратов для послеоперационного обезболивания

у пациентов с ЦП двух возрастных групп (n=403) (M±m)

Общая анестезия

|

Младшая группа |

Старшая группа |

|||

Препарат |

|

|

|

|

|

Разовая доза, |

Суточная доза, |

Разовая доза, |

Суточная доза, |

||

|

|||||

|

мг/кг |

мг/кг/сутки |

мг/кг |

мг/кг/сутки |

|

|

|

|

|

|

|

Тримеперидин |

0,33±0,04 |

0,67±0,08 |

0,41± 0,02 |

0,84±0,03 |

|

|

|

|

|

|

|

Парацетамол |

13,7±0,3 |

51,2±0,4 |

14,8±0,7 |

47,3±0,5 |

|

|

|

|

|

|

|

Толперизон |

1,92±0,05 |

3,85±0,09 |

2,1±0,03 |

4,2±0,02 |

|

|

|

|

|

|

|

Сбалансированная нейроаксиальная анестезия

Ропивакаин |

- |

0,34±0,1 |

- |

0,27±0,2 |

|

|

|

|

|

Парацетамол |

15,4±0,5 |

31,2±0,8 |

14,2±0,3 |

27,5±0,5 |

|

|

|

|

|

Сбалансированная периферическая анестезия

Парацетамол |

14,3±0,4 |

41,3±0,4/18,3±0,1* |

12,1±0,1 |

45,3±0,2/11,5±0,1* |

|

|

|

|

|

Толперизон |

1,85±0,05 |

2,18±0,1 |

1,8±0,2 |

2,5±0,1 |

|

|

|

|

|

Ропивакаин |

- |

0,26±0,15 |

- |

0,19±0,2 |

|

|

|

|

|

Примечание: /* - доза парацетамола у пациентов с периневральным катетером

179

Для обеспечения послеоперационного обезболивания применялась сле-

дующая методика обезболивания, включающая комбинацию опиоидного анальгетика тримеперидина (промедол, ФГУП Московский эндокринный за-

вод, Россия) внутримышечно, блокатора фермента циклооксигеназы в ЦНС парацетамола (перфалган, Bristol-Myers Squibb, Италия) внутривенно в виде инфузии в течение 15 минут и миорелаксанта центрального действия толпе-

ризона (мидокалм, Gedeon Richter, Венгрия) внутримышечно (табл. 46). При-

оритетом, при назначении стартового препарата для послеоперационной анальгезии, пользовались парацетамол и толперизон, так как препараты не вызывают послеоперационной депрессии дыхания. Послеоперационное обез-

боливание комбинацией опиоидного анальгетика, парацетамола и миорелак-

санта центрального действия использовалось после операций со значитель-

ной послеоперационной ноцицептивной импульсацией. Это операции на та-

зовом кольце, бедренных костях (остеотомии бедра и таза, артротомии) и су-

хожильно-мышечных пластик, проводимые одновременно на двух ногах и на нескольких уровнях. Больные после пробуждения на операционном столе по-

ступали в палаты интенсивной терапии в сознании. Пациенты старшего воз-

раста, которые не имели исходного коммуникативного дефицита, могли оце-

нить выраженность болевого синдрома в первый послеоперационный час по шкале ВАШ. Качество послеоперационной анальгезии у пациентов младшего возраста было оценено по шкале CHEOPS (Табл. 47).

Таблица 47

Сравнительная динамика уровня послеоперационного боли по шкалам

CHEOPS и ВАШ после общей анестезии (n=45) (M±m)

|

1 час |

6 час |

12 час |

18 час |

24 час |

30 час |

36 час |

42 час |

48 час |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

CHEOPS |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

младшая |

11,7±0,1 |

9,9±0,6 |

7,3±0,5 |

7,7±0,8 |

6,7±0,8 |

6,4±0,6 |

7,1±0,2 |

6,4±0,7 |

5,9±0,5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

группа |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ВАШ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

старшая |

7,5±0,8 |

6,3±0,7 |

4,5±0,2 |

3,4±0,6 |

4,9±0,3 |

3,1±0,5 |

2,3±0,7 |

2,4±0,2 |

2,5±0,3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

группа |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

180