- •14. Марксистская теория общественного развития.

- •15. Классики социологии: ф. Теннис, г. Зиммель, в. Зомбарт.

- •16. Основные направления развития социологической мысли в России конца XIX - начала хх вв.

- •17. Общие тенденции развития российской социологии хх века.

- •18. Конфликт как основа социальных изменений (к. Маркс, р.Дарендорф, л. Козер).

- •19. Структурный функционализм в американской социологии (т. Парсонс, р.Мертон).

- •21. Основные школы в западной социологии второй половины XIX века.

- •22. Неомарксизм в западной социологии.

- •23. Феноменологическая социология

- •Установки

- •24. Социология повседневной жизни

- •25. Структурализм и постструктурализм в социологии культуры (к. ЛевиСтросс, м. Фуко, ж. Деррида).

- •26. Современное состояние социологической теории: э. Гидденс, п. Бурдье, н. Луман.

- •27. Осмысление процессов глобализации в современной западной социологии

- •28. Социология семьи: предмет и тематика. Актуальные проблемы современной российской семьи.

- •29. Образование как социальный институт, его функции, противоречия развития в современном российском обществе.

- •30. Социология образования: основные парадигмы и теории.

- •31. Современная социология о сущности общественного мнения. Объект и субъект общественного мнения

- •32. Старая и новая парадигмы в социальной экологии: основные теоретические концепции практического природопользования

- •33. Этнос и этничность: сущность, признаки, объяснительные концепции

- •34. Социология наций и национализма: основные теоретические подходы

- •35. Феминизм: история возникновения, проблематика, многообразие концепций

- •4. Теоретические основы феминизма

- •36. Социальная стратификация: понятие и реальность, критерии социальной стратификации

- •37. Концепции социальной стратификации к. Маркса и м. Вебера: сходство и различия

- •38. П. Сорокин: теория социальной стратификации и мобильности

- •39. Современные трактовки социальной структуры, критика классового подхода в мировой социологии.

- •40. Социально-классовое расслоение совр.Рос.Общества

- •41. Политическая социология: предмет, объект, функции.

- •42. Политический процесс в современной России: содержание и динамика.

- •43. Политические партии: понятие, типология, функции. Партии в политической жизни современной России.

- •44. Социологическая концепция государства. Институты государственной власти в современном обществе.

- •45 . Гражданское общество: сущность и значение. Проблемы формирования в современной России.

- •46. Правовое государство: сущность и функции. Особенности становления в постсоветской России.

- •47. Концепции идеологии в мировой социологии.

- •48. Социология культуры: основные теории и подходы

- •49. Предметная область и ключевые понятия социальной психологии.

- •50. Социальная антропология: предметная область и методология.

- •51. Религия как социальный институт, современное состояние и будущее.

- •52. Социальная коммуникация: сущность и виды. Концепции социальной коммуникации.

- •53. Массовая коммуникация: понятие, теории, социальные функции.

- •54. Социология города: возникновение и развитие (ч.Бут, м.Вебер), вклад представителей Чикагской школы (р.Парк, э.Берджесс, л.Вирт).

- •55. Урбанизация и контрурбанизация как социальные процессы в странах Запада и России.

- •56. Социология села: специфика сельской общности и тенденции её воспроизводства.

- •57. Экономическая социология: предмет, проблематика, история становления.

- •5. Классический этап становления западной экономической социологии как науки

- •58. Социология труда: предмет, проблематика, концепции.

- •59. Менеджмент: понятие, виды, функции.

- •60. Классические и современные теории менеджмента.

- •61. Типология организационных структур и этапы жизненного цикла организации

- •62. Предпринимательство: сущность, виды, основные тенденции развития в современном российском обществе

- •63. Девиантное поведение: понятие, типология, основные теории. Динамика девиантности в современном российском обществе.

- •64. Социология преступности: история становления, проблематика, концептуальные объяснения.

- •65. Социальная информация: источники, типы, формы

- •66. Конкретное социологическое исследование: понятие, виды, этапы.

- •67. Качественная стратегия социологического исследования: содержание и методы сбора и анализа информации.

- •68. Количественная стратегия социологического исследования: содержание, методы сбора и анализа информации.

- •69. Проблема достоверности эмпирической информации в социологии.

- •70. Проблема измерения в социологии. Взаимосвязь измерения и анализа.

- •71. Анализ данных в социологии: входящая и нисходящая стратегия анализа.

- •72. Программа социологического исследования: содержание, функции и значение.

- •73. Выборочный метод, понятие репрезентативности.

- •74. Сущность и особенности метода наблюдения и эксперимента в социологии.

- •75. Формализированный и неформализированный опрос: разновидности, специфика применения.

- •76. Анализ документов в социологическом исследовании.

- •77. Объекты и основные показатели социальной статистики.

- •78. Социальные прогнозы: понятие, результаты прогнозов и требования к ним.

37. Концепции социальной стратификации к. Маркса и м. Вебера: сходство и различия

Концепция социальной стратификации Маркса

Для Маркса, класс – это группа людей, находящаяся в одинаковом отношении к средствам производства, с помощью которых они обеспечивают свое существование. Он считал, что в капиталистических обществах причиной социального расслоения является разделение на тех, кто владеет средствами производства – класс капиталистов-угнетателе, или буржуазия, и тех, кто не владеет ими и может продать только свой труд – угнетенный рабочий класс, или пролетариат. По мнению Маркса, эти две группы и их несовпадающие интересы служат основой расслоения. Главный критерий социального неравенства – экономический (отношение к средствам производства). Политическая власть проистекает из экономической, что означает, что буржуазия – это не только экономически могущественный, но и правящий класс общества. Таким образом, для Маркса социальная стратификация существовала только в одном измерении.

С момента возникновения классов не род деятельности определяет принадлежность к данному классу, а наоборот, принадлежность к классу определяет заранее заданный круг профессий, которыми может заниматься выходец из данного класса.

В марксовом восприятии класса важное место занимает категория интереса, объяснение противоположности интересов основных классов. Люди, находящиеся в различных отношениях к средствам производства, имеют противоположные интересы. Отношения между классами всегда антагонистические, носят характер эксплуатации. В буржуазном обществе, лица, владеющие фабриками, заинтересованы в максимизации прибыли, создаваемой рабочими. А рабочие, естественно, сопротивляются этой эксплуатации. В силу неустранимости противоречия между классом собственников и классом наемных работников физического труда неизбежен классовый конфликт и коммунистическая революция, ликвидирующая частную собственность на средства производства.

Важным моментом является то, что классовая принадлежность определяется объективными условиями, позволяющими одним группам получать больший по сравнению с другими доступ к материальным благам.

Понятие объективности существования классов является отличительной чертой подхода Маркса к изучению стратификации.

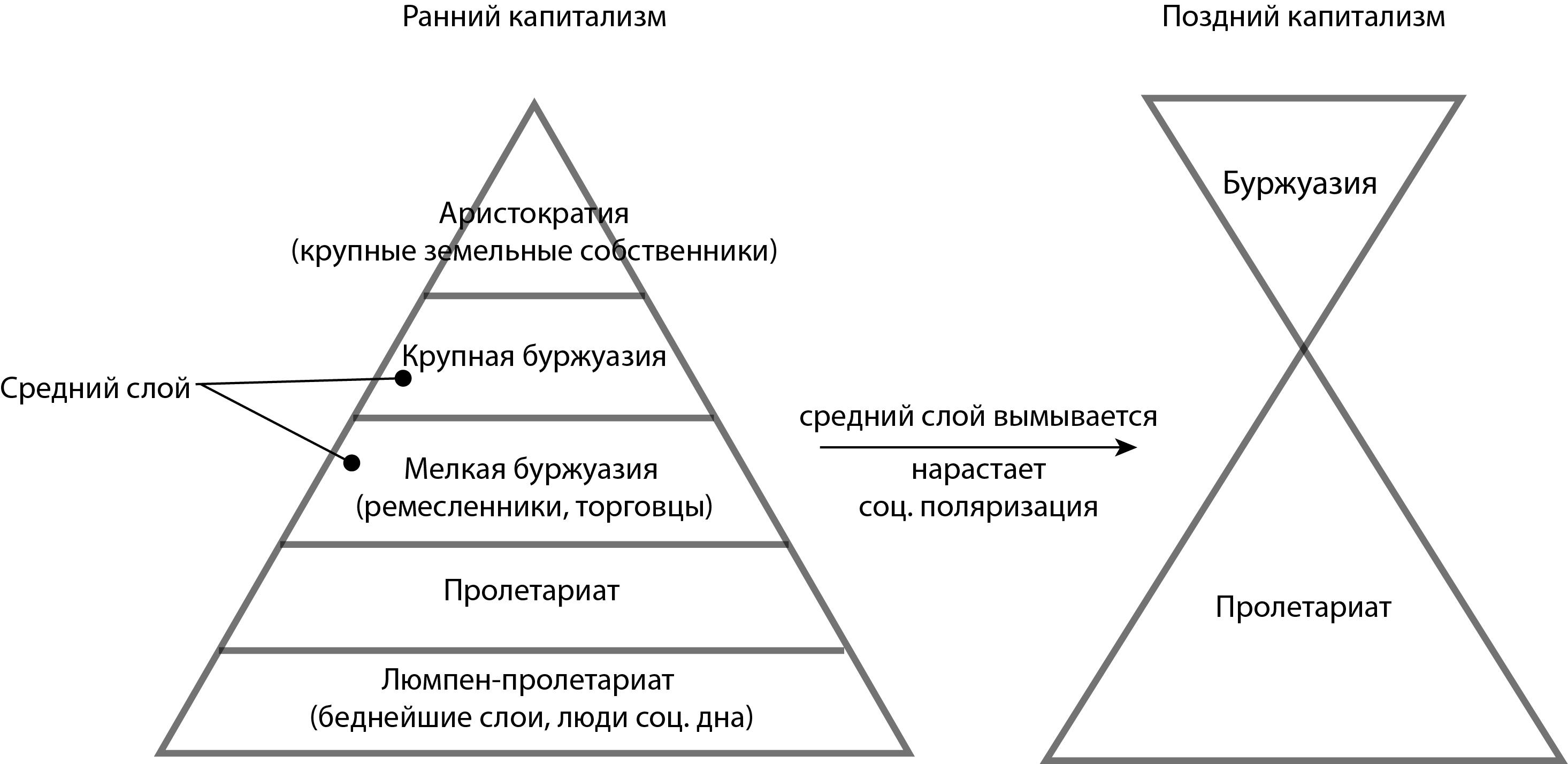

Несмотря на то, что Маркс говорит лишь о двух основных общественных классах, классе собственников на средства производства и классе тех, кто не имеет собственности, он понимает, что реально существующие классовые системы гораздо сложнее, чем предложенная модель. По мнению Маркса, помимо двух основных классов существуют так называемые переходные классы. Это классовые группы, которые сохранились от прежних производственных систем и могут существовать еще очень долго после того, как старые системы распались.

Большое внимание Маркс уделяет расслоению внутри классов. Вот некоторые из примеров такого расслоения:

В среде высшего класса нередко возникает конфликт между финансовым капиталом (банкирами) и промышленниками.

Интересы представителей малого бизнеса и владельцев или управляющих крупных корпораций также существенно различаются

Внутри рабочего класса имеются люди, долгое время остающиеся безработными, и условия их жизни значительно хуже, чем у большинства остальных рабочих.

Стратификация не может быть механизмом достижения общих целей. Это сила разделяющая общество, сила раскалывающая его.

Концепция социальной стратификации Вебера

Социальные классы, по Веберу, это группы индивидов, имеющие одинаковое положение в рыночной экономике, сходное экономическое положение и жизненные шансы. Как мы видим, Веберовский подход к теме стратификации основывался на анализе идей Маркса. Он так же, как и Маркс, считал социальный класс, прежде всего, экономической категорией, а основой расслоения считал деление общества на буржуазию и рабочий класс. Но между этими двумя теориями существуют различия.

Вебер отмечал, что не только собственность, но и образование, и квалификация определяют положение индивидов и групп на рынке труда и услуг, а значит, являются классообразующими критериями.

Более того, полагая, что Маркс чересчур упростил картину стратификации, Вебер предложил многомерный подход к стратификации. Кроме экономического аспекта стратификации, он учитывал также такие аспекты как власть и престиж. И соответсвенно, помимо экономических классов, выделял статусные группы (расовые, этническе, профессиональные и др.), критерием неравенства в которых является престиж (социальный почет), и политические партии как организации, конкурирующие за обладание государственной властью.

Качественное отличие Вебера от Маркса начинается с введения одного из главных измерителей стратификации - статуса, который является положительной или отрицательной оценкой престижа, получаемого индивидом или позицией (положением). Ценность людей намного больше их экономической выгодности. Статус может зависеть от религии, расы, богатства, физической привлекательности или социальной "ловкости". Если различия в собственности ведут к различиям жизненных шансов, то различия в статусе, говорит Вебер, ведут, как правило, к различиям в стиле жизни, т.е. в поведении и принципах жизни. И если классовая принадлежность – характеристика объективная, то статус зависит от субъективных оценок людьми социальных различий.

Вебер выделил следующие классы в капиталистическом обществе:

Таким образом, среди классов капиталистического общества Вебер видит не только высший класс собственников, традиционную мелкую буржуазию, рабочий класс, но и беловоротничковый средний класс (или интеллектуальный, административный, менеджериальный класс). Причем Вебер не согласен с Марксом в том, что средние классы будут вымываться. Вебер предсказывает увеличение беловоротничкового среднего класса.

*

|

|

Экономический порядок |

Социальный порядок |

Легальный или политико-правовой порядок |

|

1.Критерии неравенства |

Собственность, образование, квалификация |

Уважение, почет |

Власть |

|

2.Единица стратификационной системы |

Класс |

Статусная группа |

Партия |

|

3.Объяснительная концепция |

Жизненные шансы |

Стили жизни |

Организация для достижения власти |