Исследование операций и методы оптимизации

..pdf

при ограничениях: x + x |

2 |

≥ |

≤ x ≤ |

|

|

|

|

|

≤ x |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

2 |

≤ |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

3.2.6 Задача об оптимальном ассортименте |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

|

Имеются два вида товара, характеризующиеся цен й, переменными за- |

|||||||||||||||||||||||||||||

тратами, трудозатратами (время на изготовление одного |

|

товара), необходимым |

||||||||||||||||||||||||||||

количеством сырья (табл. 3.6). На предприятии существует ограничения трудо- |

||||||||||||||||||||||||||||||

затрат (80 часов) и сырья (50 кг). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

Таблица 3.6 – Исходные данные |

Товар 2 |

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Товар 1 |

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

Ц Характеристикана, д. . |

|

|

|

|

|

|

|

|

10 |

|

|

|

|

|

|

|

8 |

|

|

|

|

||||||

|

|

|

Переменные. . |

затраты, |

|

|

|

|

|

|

|

|

4 |

|

|

|

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

|||||

|

|

|

Трудозатраты, час |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5 |

|

|

|

|

|

|

|

10 |

|

|

|

|

|||||

|

|

|

Сырье, кг |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4 |

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

||

|

Необходимо определить |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

товара |

|

каждого вида, имеющее мак |

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||

симальную маржинальную прибыль,количествопри этом трудозатраты и сырье не долж- |

||||||||||||||||||||||||||||||

ны превышать ограничений. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

модель задачи. Обозн чим |

, |

– |

||||||||||||||||

|

Составим экономико- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

равны |

+ |

(см. рис. 3.7),математическуюобъем необходимого сырьятрудозатратысостави |

+ |

. |

||||||||||||||||||||||||||

количество товаров первого |

второго вида. Тогда |

бщие |

|

|

будут |

|||||||||||||||||||||||||

Получим систему неравенств: |

|

|

x + |

|

|

|

x |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(3.15) |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

≤ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

x + |

|

|

x |

|

|

≤ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

Кроме того, переменные |

|

1 |

x |

|

|

|

|

2 |

|

|

(количество товара не может быть |

||||||||||||||||||

|

x |

≥ |

|

|

|

≥ |

|

|

|

|||||||||||||||||||||

отрицательным). |

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

1 |

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

Маржинальная прибыль составит: |

|

|

|

|

|

|

+ x ( − |

|

|

|

|

|

(3.16) |

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

f (x x ) = x ( |

|

|

|

− |

|

) |

) |

|

|

|

|

||||||||||||||

|

Итак, экономико-математическая модель задачи: определить |

|

|

|||||||||||||||||||||||||||

товаров каждого вида |

= ( |

1 |

) |

, удовлетворяющего системе (3.15)количествоусловию |

||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

2 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

(x ≥ |

|

x ≥ |

), при котором функция (3.16) принимает максимальное значение. |

|||||||||||||||||||||||||||

1 |

Решением задачи являются значения: |

x |

= |

|

|

x |

|

= |

кг. |

|

|

|||||||||||||||||||

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Трудоемкость составит: |

x + |

|

x |

|

= |

|

|

|

+ |

|

|

|

= часов. |

|

|||||||

Расход сырья: |

x |

+ |

x |

|

= |

|

|

|

|

2 |

+ |

|

|

|

= |

кг. |

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Таким образом, ограничения задачи выполняются. |

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

1 |

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Маржинальная прибыль составит: |

|

|

|

|

|

|

|

д. е. |

|

|

|||||||||||

f |

(x x |

) = x |

( − |

) |

+ x |

2 |

( − |

) = |

|

|

|

||||||||||

|

1 |

2 |

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

3.3 Решение задач линейного программирования |

|

|

|||||||||||||||||||

3.3.1 Графический метод решения задач |

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

линейного программирования |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

Графический метод применяют, когда число переменных не превосхо |

|

||||||||||||||||||||

дит 2. На практике задачи такой размерности встречаются редко, однако графи |

- |

||||||||||||||||||||

ческий метод хорошо иллюстрирует основные понятия, используемые |

|||||||||||||||||||||

шении ЗЛП большой размерн сти. Графический метод рассмотрим на примере |

|||||||||||||||||||||

задачи (задача технического |

контроля) |

[1]. |

|

|

······················· |

||||||||||||||||

······················· |

|

|

|

|

|

|

|

Пример 3.4 |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

x |

x +=x |

|

≥ + |

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

≤ |

|

|

x |

|

|

≤ |

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

x1 |

1 |

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

≥ |

|

|

x2 |

|

|

≥ |

|

|

|

|

|

|

|||

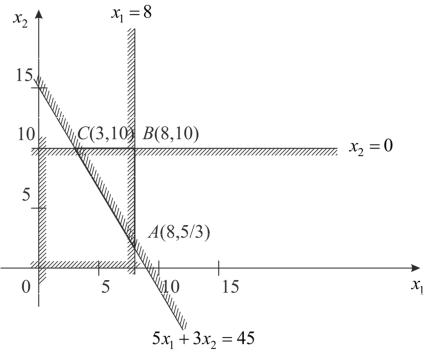

В качестве первого шага решения |

2 |

следует определить допустимую об- |

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

ласть, или область допустимых решений (ОДР). |

|

|

всех огран чений. Все |

||||||||||||||||||

Для изображения ОДР следует наче ти ь |

|

|

|||||||||||||||||||

допустимые решения лежат в первом |

квадранте,графикит. . x x |

2 |

≥ |

(см. рис. 3.7). |

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

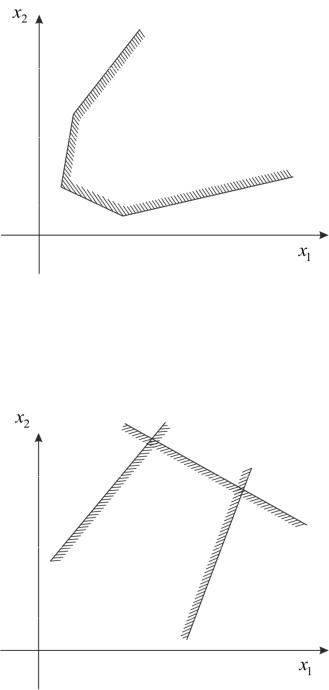

ОДР задачи является треугольник93ABC (рис. 3.8) (в общем случае много-

точек. Нужно найти точку, в которой f (x) = min .

гранник M при m > 2 ), кот рый содержит бесконечное число допустимых

Если зафиксировать значение ЦФ |

|

f = 40x |

+ 36x |

|

, то соответствующие |

|||||

ему точки будут лежать на некоторой прямой. При изменении величины f |

||||||||||

прямая |

|

|

|

|

|

|

1 |

|

2 |

|

параллельному переносу. При поиске максимума линия |

||||||||||

смещаетсяподвергаетсяаправлении |

д ента, при поиске минимума – антиградиента до |

|||||||||

точки последнего касания границы ОДР. |

|

|

|

|

|

|

||||

Рассмотрим прямые, соответствующие различным значениям f , имею |

||||||||||

ие с ОДР хотя бы одну общую точку. Построим линию уровня ЦФ, проходя- |

||||||||||

щую через ОДР, например, через точку |

|

B(8,10) |

. Значение ЦФ в этой точке |

|||||||

f (8,10) = 40 8 |

+ 36 10 = 680, построим прямую |

|

|

|

||||||

|

f (x) = 680 |

40x |

+ |

36x = 680 |

|

|||||

|

|

10x |

+ |

9x |

|

=170. |

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

2 |

|

|

|

Также укажем на рисунке направление антиградиента ЦФ (рис. 3.9): |

||||||||||

|

|

1 |

|

2 |

−40 |

|

|

|

||

|

|

|

|

40 |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

36 |

|

−36 |

|

|

|

|

|

|

−f (x) = − |

|

|

|

= |

. |

|

|

|

94

|

|

Рис |

|

|

|

нта |

f умень- |

|

|

При приближении прямой |

ЦФ |

к началу координат значение |

|||

шается. Минимальное значение |

достигается в узловой точке |

A(8, 5 3). |

|||||

Следовательно, x = (8, 5 3); f |

= 380 |

– оптимальное решение задачи. Таким |

|||||

образом x = (8, 5 3) – оптимальный план. |

|

||||||

|

|

Итак, для |

режима работы ОТК необходимо использовать |

||||

8 контролеров 1-оптимальногоразряда |

1,6 контролера 2-го разряда. Дробное зна |

||||||

x |

2 |

=1,6 соответствует ситуации, |

|

когда один из двух К2 используется в течение |

|||

неполного рабочего дня. При недопустимости неполной загрузки контро ер в |

|||||||

дробные знач ния обычно округляются, получая приближенное оптимальное |

|||||||

целочисленное решение x = 8, |

x |

2 |

= 2. |

|

|

||

|

|

1 |

|

|

|

|

|

·······································································

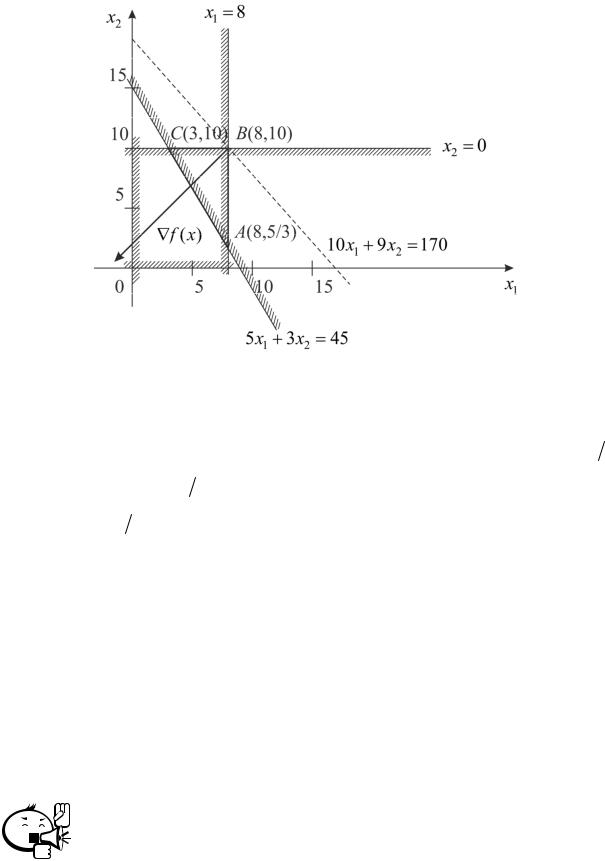

Из рассмотренногосоответствуетпримера р шения задачи ОТК мы видим, что оптимальное решение задачи одной из вершин многогранника.

·····························································

Отсюда можно сделать исключительнообластиважный вывод: оптимальное решение – координаты вершины допустимых решений.

·····························································

|

95 |

Из этого вывода следует метод решения задач линейного программирова- |

|

ния, который заключается в следующем: |

|

1. |

Найти в ршины области допустимых решений как точки пересечения |

2 |

ограничений. |

Определить последовательно значения целевой функции в вершинах. |

|

3. |

Вершина, в которой целевая функция приобретает оптимальное (max |

4. |

или min) значение, является опт мальной вершиной. |

Координаты оптимальной вершины есть оптимальные значения иско- |

|

|

мых переменных. |

·····························································

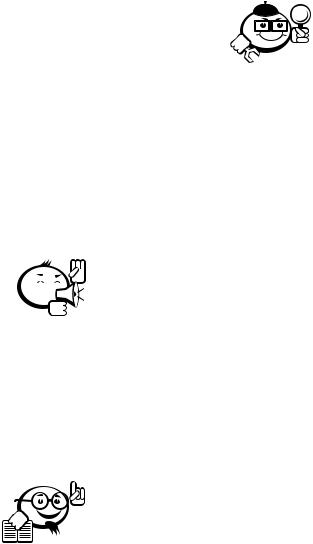

Возможны следующие частныепрямаяслуч и:

1. При параллельном переносе f x const совпадает множествоодной из сторон многогранника решений. Имеем бескточканечное AE решенийоптимальным(р с. 3.10). В данном примере( ) =каждая от-

резка является решением.

Рис. 3.10 |

решений |

2. ОДР не ограничена сверху (так |

называемый «стакан», |

рис. 3.11). |

|

Если антиградиент направлен ко «дну стакана» (вниз), то за- чаед ча будет иметь решение только на минимум, в противном слу

– только на максимум.

96

3. ОДР не ограничена снизу («перевернутый стакан», рис. 3.12).

Аналогично, если антиградиент направленнако «дну стакана» (вверх),случаето з дача будет иметь решение только минимум, в противном – только на максимум.

·····························································

3.3.2 Основы симплекс-метода

Рассмотрим общую(канонической)ЗЛП m ограничениями и n переменными, записанную в стандартной форме:

|

|

|

|

|

|

|

|

f (x) = ct x = |

n |

|

|

c |

j |

x |

j |

|

→ |

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

∑ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

j=1 |

|

|

|

|

|

n |

n = |

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

+ |

x |

|

|

+…+ |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

1 |

|

|

≥ 0; |

|

|

j |

=1,n. |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

… |

… |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

… |

|

|

|

|

|||

|

Как правило, число уравнений задачи меньше числа переменных (т. е. |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

+ |

|

j |

|

+…+ |

|

|

|

|

|

= |

|

|

|

|

|

|||||||

< |

), поэтому множество |

|

допуст мых решений равно ∞ . Задача состоит |

|||||||||||||||||||||||||||||

в том, чтобы найти наилучшее решение |

|

в смысле принятого |

критерия (мини- |

|||||||||||||||||||||||||||||

мума целевой функции). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

Выше было отмечено, что оптимальное решение представляет собой одну |

|||||||||||||||||||||||||||||||

из вершин многогранника допустимой области. Другими словами, оптимальное |

||||||||||||||||||||||||||||||||

решение – это одно из базисных решений. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

Получение одного из базисных решений основано на известном класси |

|||||||||||||||||||||||||||||||

ческом методе решения систем линейных уравнений – |

|

тоде Гаусса – Жорда- |

||||||||||||||||||||||||||||||

а. Основная идея этого метода состоит в сведении системы |

|

уравнений с |

||||||||||||||||||||||||||||||

неизвестными |

к каноническому или ступенчатому виду при помощи элемен- |

|||||||||||||||||||||||||||||||

тарных операций над строками: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

1) |

|

умнож ние |

юбого уравнения системы на положительное или отрица- |

||||||||||||||||||||||||||||

|

2) |

|

тельное число; |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

прибавление к любому уравнению другого уравнения системы, умно- |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

женного на положительное или отрицательное ч |

ло. |

|

|

||||||||||||||||||||||||||

|

При использовании первых |

|

|

переменных такая система имеет следую- |

||||||||||||||||||||||||||||

щий вид: |

|

|

|

|

0 |

+1 |

|

+1 |

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

, |

|

0 |

|

(3.17) |

|||

|

|

|

|

|

1 |

+ |

, |

|

+…+ |

|

, |

|

|

|

|

+…+ |

|

= |

1 |

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

+ |

1,m+1 |

m+1 |

+ |

…+ |

1,s s |

+ |

… |

+ |

1,n n |

= |

|

|

|||||||||||||||

|

Подставляя эти переменные в целевую функцию, получим |

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

+ |

, |

+1 |

|

+1 |

+ |

…+ |

|

, |

|

|

n |

+ |

…+ |

|

|

= |

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

( |

) |

= |

0 |

+ |

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

|

j |

∑ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

где |

0 = |

|

m |

0 |

0 = − m |

0 |

|

|

j |

|

|

|

|

|

=m+1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

+ |

|

|

= |

|

+ |

|

|

… |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

0 |

∑ i |

i |

j |

∑ i |

ij |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

i=1 |

|

|

i |

=1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Систему уравнений можно переписать следующим образом: |

(3.18) |

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

i |

= |

0 − |

|

n |

|

|

0 |

j |

= |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

i |

j |

∑ |

|

|

ij |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

=m+1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

····························································· |

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

Переменные |

|

… |

|

, входящие с |

|

|

|

коэффициен- |

||||||||||

|

|

|

|

тами в одно уравнение1 |

системы (3.17),единичными(3.18) |

нулевыми – в |

|||||||||||||||||

|

|

|

|

остальные, называются базисными |

или |

зависимыми. В канониче- |

|||||||||||||||||

|

|

|

|

ской системе (3.17), (3.18) каждому уравнению соответствует |

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

ровно одна базисная переменная. |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

····························································· |

|||||||||||||||||||

или |

|

Остальные |

( − |

) переменные |

|

|

( |

+1 |

… |

) |

называются |

небазисными |

|||||||||||

|

|

переменными. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

можно полу- |

|||||||||

|

|

|

независимымиПри писи системы в каноническом виде все ее решен |

||||||||||||||||||||

чить, |

рисв ивая |

независи |

|

ым переменным про звольны |

значения и решая |

||||||||||||||||||

затем получающуюся систему относительно |

ависимых переменных. |

||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

Базисным решением системы (3.17) |

называется решение, полученное при |

||||||||||||||||||

нулевых значениях небазисных переменных. |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

Например, в системе (3.17) одно из базисных решений задается как |

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

0 |

, |

2 |

= |

0 |

,…, |

m = |

0 |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

= 1 |

2 |

m |

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

x |

|

|

= |

0;…; x |

|

|

= |

0 |

|

|

|

|

|

|

если |

||

|

|

|

|

|

|

m+1 |

|

|

|

|

n |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

Базисное решение называется допустимым базисным |

|||||||||||||||||||

значения входящих в него базисных переменных |

|

j ≥ |

= |

|

решением,что эквива- |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||

лентно условию |

0 ≥ |

= |

|

|

. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

j |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Так как различные базисные реш ния системы (3.14) соответствуют раз- |

|||||||||||||||||||

личным вариантам выбора |

( ) |

из |

общего числа |

( |

) |

переменных , то число |

|||||||||||||||||

допустимых базисных решений (угловых точек) не превышает |

|

||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

cm |

= |

|

|

n! |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

n |

|

|

( |

|

− |

) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Поэтому ЗЛП можно решать посредством перебора конечного числа уг- |

|||||||||||||||||||

ловых точек допустимого множества |

|

, сравнивая значения ЦФ в этих точках. |

|||||||||||||||||||||

Это наихудший вариант решения ЗЛП, |

т. к. требует огромного объема вычис- |

||||||||||||||||||||||

лений. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

······················· |

|

|

|

|

|

Пример 3.5 ······················· |

|||||||||||||

|

Если |

= |

|

|

= |

|

(задача небольшой размерности), то количество пе- |

||||||||||||

реборов составит |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

. Даже если ЭВМ будет вы- |

||||||||

полнять |

|

|

|

переборов вариантов(количество1 с,вариантов)ей потребуется 40 лет для поиска |

|||||||||||||||

решения. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

Обычно |

= |

|

|

|

|

|

= |

|

|

|

|

|

||||||

·········· ····························································· |

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

Идея симплекс-метода (СМ) состоит в направленном перебо- |

||||||||||||

|

|

|

|

|

ре угловых точек допустимого множества |

с последовательным |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

уменьшением ЦФ |

( |

) . |

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

····························································· |

||||||||||||||

|

СМ разработал Дж. Данциг (американский ученый) в 1947 г. Этот метод |

||||||||||||||||||

также называют методом последовательного улучшения решения (плана). |

|||||||||||||||||||

|

Гарантии результативности СМ обеспечиваются следующей теоремой. |

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

····························································· |

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

Т орема |

|

конечности алгоритма симплекс-метода. Если су |

||||||||||

|

|

|

|

|

ществует оптимальное |

решение ЗЛП, то существует и базисное оп |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

тимальное решение. Это решение может быть получено через ко |

||||||||||||||

|

|

|

|

|

нечное число шагов симплекс-методом, причем начать можно с лю- |

||||||||||||||

|

|

|

|

|

бого исходного |

базиса. |

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

····························································· |

||||||||||||||

3.3.3 Алгоритм симплекс-метода |

|

|

|

ть в виде так |

|||||||||||||||

|

Ручные вычисления по симплекс-ме оду удобно |

||||||||||||||||||

называемых |

симплекс- |

|

|

|

. Для |

удобства |

составл ниоформлясимплекс-таблицы |

||||||||||||

(СТ) будем считать, чтотаблицЦФ система ограничений переписаны в форме [1]: |

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

n |

|

|

где |

|

0 = m |

|

0 |

0 = − m |

|

|

0 + |

= |

= |

j=m+1 |

|

|

||||||

|

|

|

|

+ … |

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

( ) |

0 + |

∑ |

0 |

|

||

|

0 |

|

|

∑ i |

i |

j |

|

∑ i |

ij |

j |

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

i=1 |

|

|

|

|

i=1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

i |

+ |

n |

|

0 |

= |

0 |

= |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

∑ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

ij j |

|

i |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

j=m+1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

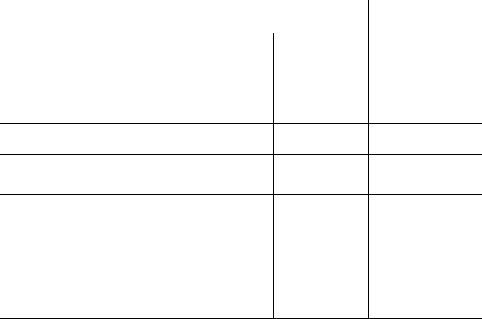

По исходным данным заполняется исходная СТ (табл. 3.7). В первый |

|||||||||||||||||||||||||||||||

столбец выписывают базисные переменные, в последний столбец – свободные |

||||||||||||||||||||||||||||||||

члены. В первую строку выписывают |

ебазисные переме ные, в последнюю |

|||||||||||||||||||||||||||||||

строку – коэффициенты при переменных |

в целевой |

функции. В последней |

||||||||||||||||||||||||||||||

клетке последней строки заносим |

со знаком «минус». |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||

|

В остальные клетки заносятся коэффициенты ограничений. |

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||

|

Сформулируем алгоритм СМ применительно к данным, внесенным в таб- |

|||||||||||||||||||||||||||||||

лицу 3.7. |

|

|

|

|

Таблица 3.7 – Симплекс-таблица |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

Свободные |

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

+ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

↓ |

|

|

|

|

|

|

|

члены |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

a0 |

+ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

→ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

a0 |

|

+ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Целевая |

|

|

|

|

|

+ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

функция |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

Шаг |

|

1. Выяснить, |

|

имеются |

|

ли |

|

|

последней |

|

строке таблицы |

|

отрицатель- |

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||

ные числа ( |

|

не принимается во внимание). Если все числа неотрицательны, |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

+ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

− |

|

|

|

|

|

|

то процесс закончен; базисное решение |

b0 |

… b0 |

… |

|

является оптималь- |

|||||||||||||||||||||||||||

ным: |

= . |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

( 1 |

|

|

m |

|

|

) |

|

|

|

|

|

|

, |

|||

|

Если в последней строке имеются отрицательные числа |

+1 |

|

|

+2 |

… |

||||||||||||||||||||||||||

перейти к шагу 2. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

трица- |

|||||||||

|

Шаг 2. Просмотреть |

|

|

|

|

|

|

соответствующий наименьшему |

|

|||||||||||||||||||||||

тельному числу |

|

0, |

+1 |

≤ |

|

столбец,≤ и выяснить, имеются ли в нем положительные |

||||||||||||||||||||||||||

числа |

|

|

|

= |

|

.kЕсли |

|

в одном из таких столбцов нет положительных чи- |

||||||||||||||||||||||||

сел, то оптимального |

решения не существует. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||

|

ik |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||