- •Патофизиология тканевого роста Нарушения основных периодов роста человека.

- •Гипо- и гипербиотические процессы

- •Гипобиотические процессы

- •Гипербиотические процессы

- •Регенерация

- •Заживление ран

- •Опухолевый рост Общие понятия об опухолевом росте

- •Опухоли доброкачественные и злокачественные

- •Этиология опухолей. Главный этиологический фактор.

- •Способствующие этиологические факторы.

- •Предрасполагающие этиологические факторы.

- •Биологические особенности опухолей, механизм их развития.

- •Патогенез опухолевого роста

- •1 Стадия — инициации

- •2 Стадия — активации (промоции)

- •3 Стадия — опухолевой прогрессии

Гипобиотические процессы

Дистрофия – нарушение обмена в-в в клетках и тканях.

• В клетках ↓ или ↑ кол-во продуктов метаболизма либо образуются аномальные продукты, замещающие нормальные компоненты клеток и межклеточного в-ва ⇒ повреждение и нарушение функций клеток, тканей и органов.

• М.б. наследственными (врожденными) или приобретенными.

• По характеру изменения обмена в-в: белковые, жировые, углеводные, минеральные дистрофии.

Атрофия – уменьшение объема органов, тканей или клеток, сопровождающееся ослаблением их функции.

• По локализации: местная (отдельные органы и ткани) и общая (кахексия).

• По механизму развития:

Атрофия от бездействия – в р-те длительного снижения функциональной нагрузки на орган (при перерезке сухожилия скелетной мышцы – уменьшение объема мышцы из-за невозможности сокращения)

・Заместительная атрофия – атрофия эндокринных желез из-за длительного приема ЛС, содержащих гормон этих желез.

Атрофия от денервации – перерезка нерва лишает органы и ткани нормального кровоснабжения и трофического влияния НС ⇒ ↓ обмен в-в, ↓ их объем.

* Влияние нервов на органы:

Регуляция кровоснабжения через вазомоторные нервы

Трофическое влияние, активируют обмен в-в

Возбуждение деятельности (сокращение, секреция и др.)

Атрофия от давления – при длительном сдавлении нарушаются нормальное питание и обмен в-в в органах и тканях (опухоль; гидронефроз – атрофия ткани почки).

• Физиологическое значение атрофии – на определенных этапах индивидуального развития некоторых органов (пупочная артерия, артериальный проток, вилочковая железа и т.д.) или при старении (возрастные изменения в эндокринных железах, коже, костях и др.).

Гипербиотические процессы

Гипертрофия – увеличение объема клетки, органа или части тела, сопровождающееся усилением их функций.

Виды гипертрофии:

Рабочая – гипертрофия скелетных мышц и сердца у спортсменов, гипертрофия молочных желез во время лактации, гипертрофия гладких мышц матки во время беременности. Часто сочетается с гиперплазией – увеличением числа клеток из-за усиленного размножения.

Заместительная (компенсаторная) или викарная – увеличение объема оставшегося органа после удаления 1-го из парных органов (почки, легкие, надпочечники). Сопровождается гиперплазией.

В 1-ю фазу – недостаточность функции по сравнению с функцией обоих парных органов, а во 2-ю фазу функция гипертрофированного органа ↑, однако ее объем никогда не достигает объема деятельности 2х парных органов (деятельность гипертрофированного органа сост. 60-70%, а масса 60-80%).

Регенерационная – увеличение оставшейся части органа после удаления некоторой его части (печени, поджелудочной, селезенки).

Корреляционная – увеличение органа после удаления одного из функционально связанных между собой органов (увеличение гипофиза после удаления щитовидной железы).

Регенерация

Регенерация (возрождение) – процесс восстановления разрушенных или утраченных тканей, органов и отдельных частей живых существ.

• Физиологическая – процесс постоянного восстановления клеток многоклеточного организма.

• Патологическая – процессы возрождения органов и тканей после их повреждения.

Регенерация соединительной ткани:

• Регенераторные процессы протекают в периосте, эндосте и костном мозге.

• Размножающиеся остеобласты – осн. эл-ты, восстанавливающими поврежд. костную ткань + сопровождается резорбцией поврежд. костной ткани и рассасыванием избыточно образованной новой ткани остеокластами.

• Хорошо регенерируют сухожилия, фасции, значительно слабее – в хрящевой ткани. Источник регенерации – перихондрии, содержащие малодифференцированные элементы – хондробласты.

• Жировая ткань обладает весьма слабой регенераторной способностью.

Регенерация эпителиальной ткани.

• Эпителиальные ткани (многослойный плоский эпителий кожи, роговая оболочка глаза) характеризуются выраженной регенераторной способностью.

• Регенерация эпидермиса имеет большое значение в процессах заживления ран.

• Эпителий СО также обладает значительной регенераторной способностью.

• Многослойный эпителий эпидермиса кожи возрождается из глубокого зародышевого слоя, однослойный цилиндрический эпителий – из элементов крипт.

• В случае наличия раздражающих факторов, препятствующих регенерации эпителия, СО (в желудке, в мочевом пузыре), регенерация становится патологической – возникают атипичные разрастания эпителия, способны к злокачественному перерождению.

Регенерация мышечной ткани.

• Мышечная ткань регенерирует слабее соединительной ткани и эпителия.

• Регенерация мышечных волокон скелетной мускулатуры совершается путем амитотического деления клеток, граничащих с поврежденным участком.

На концах поврежденной мышцы возникают особые колбовидные выпячивания – мышечные почки. Появляясь с двух концов поврежденной мышцы, эти почки сливаются, а в поврежденных мышечных волокнах восстанавливается поперечная исчерченность.

• Регенерация гладкой мускулатуры выражена относительно слабо, она может происходить за счет митотического деления гладко-мышечных клеток.

Регенерация нервной ткани.

• Нервные клетки (ПНС и ВНС, моторные и чувствительные нейроны СМ, симпатических узлов и др.) регенерируют слабо.

• Аксоны нервных клеток обладают сильной регенераторной способностью. Регенерация аксонов нервных клеток ГМ (кора, подкорковые узлы) происходит весьма слабо или отсутствует.

• Если перерезать периферический нерв, возникают дегенерация аксона к периферии от места перерезки и регенерация его конца, связанного с клеткой перерезанного нерва.

• После перерезки мякотного нерва аксоны и мембраны в периферическом отрезке подвергаются аутолизу и продукты их резорбируются. Остаются клетки Шванна, образующие как бы трубочки, в которые и врастают регенерирующие волокна центрального конца перерезанного нерва. На концах растущих аксонов формируются колбочки и разветвления.

Регенерирующие аксоны перерезанного нерва «ползут» по шванновским трубочкам периферического конца этого нерва со скоростью 1-3 мм в сутки.

• Если центр. и периф. концы перерезаного нерва далеко др. от др., то регенерирующие концы аксонов не достигают шванновских клеток периф. конца перерезанного нерва и полная регенерация не происходит ⇒ на их концах образуются колбовидные утолщения, пуговки.

Если кол-во утолщений велико (после травмы толстого смешанного нерва), то на конце перерезанного нерва образуется опухолевидное разрастание – неврома. Окружающие ткани раздражают эти необычные окончания чувствительных нервов и вызывают резкие болевые ощущения – каузалгии.

Обмен веществ в регенерирующей ткани.

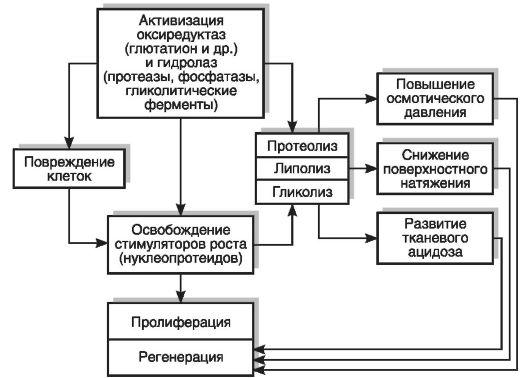

• Через 2 ч после повреждения в гистиоцитах рыхлой соединительной ткани, а затем в лейкоцитах и фибробластах активируются окислительно-восстановительные ферменты (сукцинатдегидрогеназа, глутатион) и гидролазы (фосфатаза, пептидаза, липаза). Далее активация 5'-нуклеотидазы, АТФазы и других ферментов.

• Активация этих ферментов стимулирует процесс расщепления белка, освобождает липиды (лецитин, жирные кислоты), которые понижают поверхностное натяжение в регенерирующих клетках.

• Регенерирующая ткань характеризуется активацией анаэробного гликолиза.

Распад лейкоцитов и освобождение из них стимулирующих рост продуктов (нуклеопротеины) вызывают усиленное митотическое деление регенерирующих клеток.

Усиление гликолиза в растущих регенерирующих клетках сопровождается накоплением молочной и пировиноградной кислот и приводит к тканевому ацидозу.

Активация протеолитических ферментов приводит также к освобождению из поврежденных регенерирующих клеток гистамина, который вызывает расширение сосудов, окружающих регенерирующую ткань или врастающих в нее, что улучшает поступление в регенерирующую ткань лейкоцитов, доставляющих новые порции стимуляторов роста. В клетках этой ткани увеличиваются осмотическое давление и гидратация (содержание воды).

Механизмы регенерации.

Процесс регенерации обусловливается рядом факторов:

Повреждение – продукты поврежденной ткани (протеазы, полипептиды и низкомолекулярные белки) выполняют роль стимуляторов размножения клеток.

Лейкоциты и продукты их распада – важный фактор заживления.

Состояние питания организма – полноценное белковое питание и витамины, в частности С и А.

Возраст и общая реактивность организма – с ↑ возраста регенерирующая способность всех тканей ↓.

Состояние эндокринной системы:

Тиреоидэктомия снижает регенерирующую способность тканей, а введение гормонов щитовидной железы стимулирует заживление ран.

Удаление поджелудочной железы приводит к замедлению заживления ран,

Кастрация затрудняет заживление переломов.

Гипофизэктомия вызывает замедление регенерации конечностей у аксолотля.

Минералокортикоиды (альдостерон) стимулируют, а глюкокортикоиды (кортизол) угнетают регенерацию.

Состояние нервной системы – У человека показано существенное влияние различных отделов НС на регенерацию.

Экспериментальные повреждения коры ГМ – задерживали процессы заживления ран.

Разрушение вентромедиальных ядер гипоталамуса вызывает угнетение процессов заживления ран и приживления трансплантатов.

Перерезка или травмы смешанных периф. нервов вызывают резкие нервно-дистрофические явления (незаживающие язвы).