- •Что за курс такой?

- •Как же это связано с юриспруденцией?

- •Содержание курса.

- •Тема 1. Наука как форма духовного освоения действительности.

- •Тема 2. История естествознания: традиции изучения природы.

- •Тема 3. Современная научная космология.

- •Тема 4. Образы мира живого. Проблема происхождения жизни. Сущность жизни.

- •Тема 5. Мир как система. Системный подход в современной науке: кибернетика. Искусственный интеллект: понятие, перспективы, ограничения. Синергетика как междисциплинарная научная отрасль

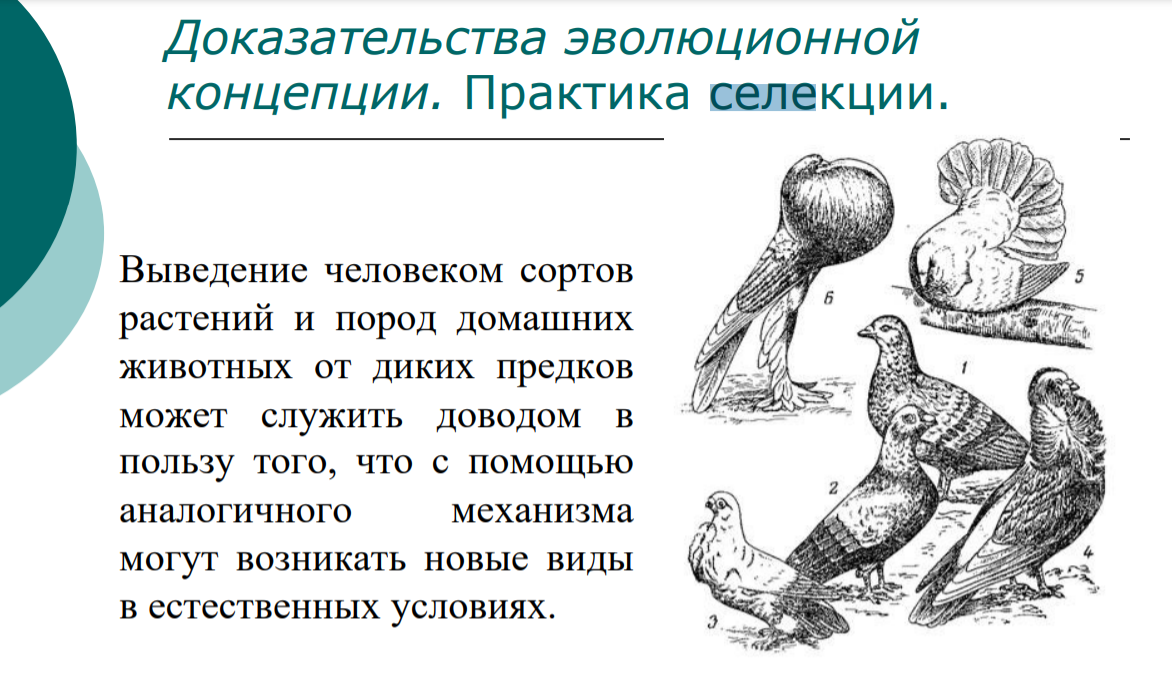

- •Тема 6. Концепция эволюционизма в современной науке.

- •Тема 7. Природа и общество: экологические и демографические аспекты взаимодействия.

- •5 Семестр:

- •Тема 8. Происхождение человека. Представление об антропосоциогенезе в современном естествознании.

- •Тема 9. Синтез естественнонаучного и социогуманитарного знания о человеке и социобиологии

- •Тема 10. Политическое и эстетическое поведение человека: биологические и социальные факторы в представлениях биополитики и биоэтики.

- •Тема 11. Генно-средовая парадигма в исследовании индивидуальности человека

- •Тема 12. Ценностные и правовые регулятивы развития новых технологий и направлений науки

- •Тема 13. Человек как объект и субъект естественнонаучного познания: этическое и правовое регулирование биоэтических ситуаций

- •Тема 14. Тренды науки 21 века: проблемы и перспективы.

- •Наука как знание, как особый вид деятельности, как социальный институт.

- •Естественнонаучные и гуманитарные дисциплины: черты сходства и различия.

- •Критерий использования специальных методов, приемов и процедур.

- •Ответы на тест.

- •Естествознание: две трактовки.

- •2. Объединение всех сведений о природе в рамках философии. Античное обращение к природе связано с построением натурфилософских концепций.

- •3. Особенности античного обращения к природе

- •4.Природа «фюсис» мыслилась через противопоставление её неприродному, искусству («технэ»).

- •Признание того, что истинность теорий относительна;

- •Признание равноправия нескольких различающихся теоретических подходов к описанию одного и того же круга физических явлений;

- •3. В квантовой механике неотъемлемость учета условий наблюдения от теоретической постановки проблемы;

- •4. Принципиально вероятностный характер квантовой механики;

- •5. Усложнение языка теории и все более высокая математизация физической теории;

- •6. Отказ от наглядности.

- •Примеры проектов гражданской науки:

- •3. Возрастание роли «профанного знания» (знание неспециалиста, знание дилетанта, знание «человека с улицы»)

- •4. Формирование постнеклассической науки:

- •1.Космос одновременно чувственен и умопостигаем.

- •2.Космос эстетически совершенен, гармоничен.

- •3.Космос как оформленность бытия. Диалектика космоса и хаоса.

- •4.Космос выразителен («пребывает во всем»)

- •Тема 4. Образы мира живого. Проблема происхождения жизни. Сущность жизни.

- •4 Основные концепции происхождения жизни:

- •Концепция креационизма

- •Концепция самопроизвольного (спонтанного) зарождения жизни

- •Концепция панспермии

- •Концепция биохимической эволюции

- •Предыстория развития экологии.

Концепция биохимической эволюции

Вот это увлеченное внимание к молекулярным основам жизни, напоминаю в 20 век идет дифференциация науки, послужил толчком для того, чтобы прямо оттолкнувшись от этого субстратного поведения в 20 годах 20 века Опарин выдвинул 4 концепцию, объясняющую концепцию жизни, концепцию биохимической эволюции.

Хочу заметить, что в русских источниках эта концепция приписывается только Опарину, но в западной литературе там пишут про концепцию Опарина-Холдейна. До сих пор не понятно есть ли место плагиат. В 20 годы 20 века, руководствуясь субстратным подходом к жизни, Опарин создал концепцию, согласно которой жизнь есть закономерный результат всей эволюции во вселенной. То есть вся совокупность физических и химических процессов ведет к обоснованию обособленных термо-динамических молекулярных систем. Построена его гипотеза была только на основе теоретических соображений. Никаких экспериментальных попыток до 50-х годов не было.

Основные положения концепции:

Жизнь есть закономерный результат эволюции материи

Все необходимое для возникновения жизни уже имелось на земле. Если стоять на позициях происхождения планет солнечной системы из холодного газопылевого облака, то тогда солнцу и планетам 4,6-4,7 миллиарда лет и соответственно по мере остывания земли образовалась земная кора. Первоначально атмосфера земли была не окислительная, а восстановительная. Опарин во многом применил принцип историзма. Он предположил, что условия, в которых жизнь существует сейчас кардинально отличаются от условий, в которых жизнь возникла. Жизнь, однажды возникнув, преобразовала все физико-химические процессы например тем, что кислород, который сделал атмосферу окислительной является следствием деятельности растений. Вот этот принцип историзма и позволил Опарину дать объяснение как могла возникнуть жизнь из неживого - его концепция абиогенеза. Он требовал рассматривать жизнь как возникающие из неживого вещества.

Представление о том, что происхождение жизни нельзя объяснить, если Вы мыслите на уровне молекулярном, а не на уровне целостности. Когда из школы вспоминают Опарина, то вспоминают понятие консерванта - от латинского сгусток, куча. Дело в том, что для перехода химической эволюции к биологической Опарин требовал говорить об особых микроструктура. Белки, которые могут возникнуть абиогенно могут окружать себя молекулами воды, так что вокруг них образуется пленка. Весь мировой океан мог выглядеть как эмульсия и разные части мирового океана могли иметь разный химический состав.

Это любопытный пример того, как методология может опережать фактуальное знание.

Лекция 8. 03.04.21. Группа 3

Завершаем предыдущую тему (сущность жизни и проблемы происхождения жизни). Сегодня мы поговорим о четвертой концепции - концепции биохимической эволюции, которая в течение 20-21 века представителями естествознания рассматривается как совокупность в разной степени обоснованных концепций, которые все вместе дают непротиворечивую концепцию того, как зарождалась жизнь на Земле. Напомню, что эту концепцию в 20-х года 20-го века, основываясь чисто на теоретических знаниях, разработал наш отечественный биохимик Опарин. Он прямо опирался на субстратный подход, то есть решал проблему происхождения жизни как проблему происхождения белкового субстрата. И он считал, что зарождение жизни на земле является закономерным результатом развития всей материи во Вселенной.

Мы остановимся на методологических и естественно-научных моментах этой концепции. Основные тезисы:

жизнь на Земле есть закономерный результат закономерного развития всей материи:

согласно Опарину все необходимые для возникновения жизни биологически значимые органические соединения могли возникнуть в абиогенных условиях. Напоминаю, концепция абиогенеза - утверждение о том, что живое возникает от неживого. Но если концепция самопроизвольного зарождения жизни от неживого к живому трактует как процесс быстрый, спонтанный под действием каких-то специальных факторов (у Аристотеля свет и тд), то концепция эволюционизма предполагает, что на основе общих физико химических закономерностей в течение огромного периода времени могла возникнуть жизнь.

Мы говорили о концепции зарождения планет в Солнечной системе, которая на сегодняшний день наиболее популярна - гипотеза академика Гайданского. Согласно этой гипотезе 4,6 миллиарда лет назад сформировались планеты Солнечной системы и вот уже в 21 веке пытаются соединить концепцию зарождения жизни и концепцию происхождения Земли, показать как в единстве физико химических процессов сформировались не только планеты, но и сформировалась наша жизнь.

Согласно самой распространенной концепции происхождения планет Солнечной системы на первых этапах формирования Земли:

тяжелые элементы перемещались к ее центру, более легкие оставались на поверхности,

вероятно температура изначально была высокой (от 4 до 8 тысяч градусов),

на планете происходила вулканическая деятельность (были подвижки коры и сжатие, вызванное охлаждением),

происходило образование неровностей на поверхности Земли.

И на фоне этих процессов легкие элементы (водород, гелий, азот) уходили из атмосферы из-за недостаточности гравитационного поля, а простые соединения (вода, аммиак, метан) удерживались. Атмосфера состояла в основном из свободного водорода и это важный момент в концепции Опарина. Он считает, что та кислородная атмосфера, которую мы сейчас наблюдаем, есть результат жизнедеятельности растений. То есть жизнь возникая, изменила условия, в которых она возникла. Соответственно восстановительный характер первичной атмосферы Земли это кардинальное отличие условий, в которых жизнь возникала. Забегая вперед скажу, что в опытах по абиогенному синтезу, которые проводились с 50-х годов 20-го века в условиях присутствия кислорода был затруднен процесс формирования органических соединений. Кислород оказывает окислительное воздействие на белки. То, что атмосфера Земли изначально не содержала кислорода, по Опарину было одним из условий формирования жизни. Опарин доказывал, что возникновение жизни произошло абиогенным путем (без участия живого) на основания физико химических процессов.

Условия для возникновения жизни по Опарину:

Также важен вопрос о соотношении части и целого (3 на слайде). Опарин применил историзм, не ставя знак равенства между атмосферой, в которой жизнь возникала и атмосферой, в которой жизнь развивается. А вот принцип соотношения части и целого он применил для того, чтобы объяснить, что происхождение жизни нельзя рассматривать только на молекулярном уровне. Жизнь необходимо анализировать с точки зрения особых целостных образований. Вспомним термин “коацервация”. Опарин полагал, руководствуясь субстратных подходом, что решающая роль при превращении неживого в живое принадлежит белкам. Для перехода от химической эволюции к биологической, тем самым, необходимо образование особой целостности, потому что никакая целесообразность не прослеживается, если мы фиксируем живое на молекулярном уровне.

Дело в том, что белки обладают способностью создавать вокруг себя оболочку из липидов и когда первичный океан стал превращаться в особого рода эмульсию, когда формировались органические соединения и вокруг них выстраивались эти липидные оболочки, стали появляться те самые целостности, которые Опарин назвал коацерватами. Соответственно, они могли обладать разными химическим составом, поскольку в разных частях первичного океана может быть разный состав химических элементов. И эти целостности могли избирательно что-то пропускать внутрь и совершать другие процессы, характерные для живого. Эти процессы поставляли сырье для первичного отбора. То есть Опарин предположил, что для отбора на стабильность не нужно провозглашать какую-то цель. Достаточно того, что все, что возникает вокруг нас обладает стабильностью в строго определенных условиях среды. Поэтому первичные организмы по Опарину могли возникать в результате вот этого первичного отбора на стабильность.

Любые концепции, которые пытаются ответить на вопрос, как возникла жизнь, делают акцент либо на случайность, либо на необходимость. Особенность биохимической концепции состоит в том, что она позволяет указать на одновременную роль и случайности, и необходимости.

Как правило, критики Опарина считают, что его концепция это апологетика случайности. Известный астрофизик Хойл употребил такое выражение: вероятность, с которой жизнь возникнет по концепции биохимической эволюции, такая же как ураган, пронесшийся над мусорной свалкой, приведет к сборке боинга 747. Еще есть такое: вероятность такая, как же если посадить обезьяну за пишущую машинку, что она напишет сонет Шекспира без ошибок. Но в этих двух выражениях есть и опровержение их собственное. Например, Шекспир не изобретал правила английской грамматики, он даже не изобретал сюжеты. Также и в проблеме происхождения жизни - законы физики и химии заново не создавались (они уже существовали). Соответственно, проход отбора на стабильность это необходимость, а вот что конкретно отбиралось - это уже случайность.

Заслуга Опарина в том, что он снял противоречие, зафиксировал проблему даже при постулировании изначально независимой эволюции белков. Но даже современные ученые сталкиваются с теми же проблемами - что выбрать: представление о некой цели или абсолютизацию роли случая?

С возникновением жизни в мир пришла новая форма стабильности. Пример стабильности: известно, что клетки, из которых состоит наш организм, обновляются. Известно, что верхний слой кожи полностью обновляется каждый месяц, тромбоциты живут всего 10 дней.

Типичная гемоглобиновая молекула состоит из 570 аминокислот. Внешне это напоминает браслет, от которого отходят тонкие боковые цепочки. Эта структура для того, чтобы молекулы гемоглобина выполняли свою функцию, должна повториться в организме в неизменном виде очень много раз. Ежесекундно распадаются и синтезируются 4 на 10^14 молекул.

Этот пример из книги Ричарда Докинза “Эгоистичный ген” позволяет проиллюстрировать тезис о том, что живое отличается стабильностью при динамизме. Это тоже очень важный элемент диалектики.

Ещё один пример. В начале 20 века многие газеты и журналы в том числе российские перепечатали заметку из американской прессы “Человек стоит порядка двух долларов”. Эта была цена железа, которое можно извлечь из организма человека, который весит 70 килограмм.

Слайд:

В организме человека, весящего 70 кг, содержится

45,5 кг кислорода,

12,6 кг углерода,

7 кг водорода,

2,1 кг азота,

1,4 кг кальция,

700 грамм фосфора,

около 700 г - всех остальных элементов вместе взятых (в основном кальция, серы, натрия, хлора, магния, железа и цинка).

Но этот теоретический подсчет вряд ли кто-то захочет проводить на практике. Да, сегодня отдельные органы и ткани человека имеют стоимость. В следующем семестре мы будем говорить о проблемах трансплантологии. В этой теме этот пример нам важен в другом аспекте. Концепция биохимической эволюции не предполагает, что все элементы сразу случайно складываются в тот или иной биологический объект. Даже если мы знаем, какие элементы слагают тело человека, происхождение жизни не следует рассматривать, как случайное соединение на молекулярном уровне.

Действительно, нет нужды придумывать направленность и предопределенность. Если группа атомов в присутствии какого-либо источника энергии образует стабильную группу, то эта стабильность имеет тенденцию сохраняться. Т.е. именно эта структура будет эволюционировать. А нечто нестабильное сразу разрушиться и не станет основанием для эволюции.

Отсюда, конечно, не следует вывод о том, что такие сложные объекты, как, например, человеческие организмы можно объяснить только на основании физико-химических свойств. Напоминаю, что свойства целостности фиксируют особенности, не сводимые к свойствам элементов (этому будет посвящена наша следующая тема; это системный подход).

Альтернативные концепции делают акцент скорее на психологических особенностях, затрудняющих восприятие сложного взаимодействия между случайностью и необходимостью.

Напомню, что концепция Опарина возникла как сугубо теоретическая конструкция, а опыты по абиогенному синтезу жизни начались только в 20-х годах 20 века.

Перед вами иллюстрация самого известного опыта середины 20 века (1953) американских ученых под руководством Стенли Миллера, который в лабораторных условиях смоделировал первичную землю и наблюдал естественный синтез органических кислот (в т.ч. таким аминокислот, как глицин, аланин, аспарагиновая кислота), являющихся материалами для создания белковых молекул. Конечно, в этом опыте из реактивной среды не синтезируется живой объект. Но идея того, что, в принципе, можно доказать возможность абиогенного синтеза органических соединений, была доказана в опытах.

Слайд,

С 1957 года регулярно проводятся международные симпозиумы по проблеме происхождения жизни, издаются специальные журналы по эволюционной биохимии и проблеме происхождения жизни.

В 1970 году образовалось Международное общество по изучению происхождения жизни.

В 1977 году учреждена Международная золотая медаль им. А.И. Опарина за важнейшие работы в области происхождения жизни.

Соответственно, после этих опытов начались исследования по изучению моделей предбиологических структур, сопоставление моделей с микроископаемыми старше 3 млрд лет в глубоких осадочных породах. На слайде вы видите, как развивалось исследование этой проблемы.

Гипотеза Опарина завоевала большое признание, но оставила нерешенным целый ряд проблем, связанных с переходом от сложных органических соединений к простым живым организмам. В западных источников эта концепция называется “гипотезой Опарина-Холдейна”. Английский биохимик и генетик Джон Холдейн в 1929 году выдвинул “генетическую теорию о происхождении живого”. До сих пор историки науки спорят имел ли место плагиат.

Слайд:

Общность взглядов:

утверждение о том, что все необходимые для возникновения жизни, биологически значимые органические соединения могут образовываться в абиогенных условиях;

представление об использовании в предбиологических эволюционных процессах энергии не окисления, а брожения.

Различие:

у Холдейна «живыми или полуживыми объектами» назывались большие молекулы, способные к созданию своих копий, а у Опарина - целостные системы (коацерваты). Основное содержание концепции Опарина - пути становления и эволюции обмена, а Холдейна - эволюция генетического механизма.

Опарин подходил к решению проблемы происхождения жизни в рамках субстратного подхода скорее как биохимик: если мы объясним происхождение белка, то мы объясним происхождение жизни.

Холдейн рассуждал скорее как генетик: главное функциональное отличие живого - это функция самовоспроизведения. Для него решить проблему происхождения жизни - это найти механизм эволюции генетического аппарата.

Действительно, известно, что белки и нуклеиновые кислоты выполняют в живом строго определенные функции. И, казалось бы, путь решающих экспериментов в 20 веке ясен: в опытах типа опыта Миллера получили белки (они там легче синтезируются), нужно получить отдельные нуклеиновые кислоты и посмотреть, как они собираются вместе в единый целостный организм. И вот здесь возник вопрос: что из составляющих древнее? Ряд исследователей (в первую очередь генетики) считают, что без передачи информации в виде инструкции, записанной в генах, не может быть никакой жизни, потому что не могут быть синтезированы белки.

Слайд:

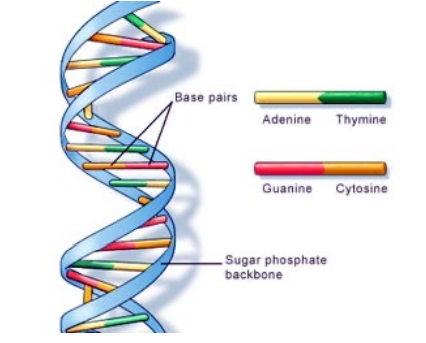

Молекулярные основы жизни

Структура ДНК

Давайте вспомним, как устроена жизнь на молекулярном уровне с точки зрения механизма наследственности. Вы видите двойную спираль ДНК, отдельные звенья каждой цепи ДНК (нуклеотиды). ДНК образуется тогда, когда каждому нуклеотиду одной цепи соответствует строго определенный нуклеотид другой цепи. Аденин всегда связывается с тимином, гуанин - с цитозином. По такому принципу строится ДНК любого организма.

ДНК определяет структуру всех белков, из которых строится организм. Эта универсальность генетического кода очень важна. Каждой из двадцати аминокислот соответствует вполне определенная последовательность трех нуклеотидов цепи. В этом смысле всё живое на Земле едино.

Слайд:

Загадки генетического кода…

НАПОЛЕОНКОСИЛТРАВУПОЛЯКИПЕЛИСОЛОВЬЯМИ

Каким образом возник универсальный генетический код?

Почему были выбраны такие правила кодирования и почему они сохранились на протяжении трех миллионов лет?

Сколько еще альтернативных кодов существует?

Почему в каноническом коде аминокислот 20 – не больше и не меньше?

Почему одни из аминокислот кодируются 6 кодонами, а другие - одним или двумя?

Появятся ли в ходе эволюции канонического кода другие аминокислоты?

И вот в этом вопрос: как возник генетический код с уникальными свойствами?

Посмотрите на список вопросов, на которые сегодня пытаются ответить ученые. Дело в том, что уникальность кода связана с тем, что в нем нет четко обозначенных границ. Т.е. границы можно установить произвольно, как в тексте наверху (выделено капслоком на слайде).

Для живого слова код и кодирование имеют буквальный смысл. Потому что если сравнивать нуклеотидную последовательность с предложением, в котором содержится информация о кодируемых белках, то словами служат кодоны (т.е. вот эти тройки нуклеотидов), каждый из которых кодируют одну аминокислоту из 20 возможных или сигнал стоп. Вот когда происходит транскрипция гена, на нем, как на матрице, синтезируются сначала РНК-версия транскрипции. РНК состоит из тех же нуклеотидов, что и ДНК. Т.е. клеточная трансляция сначала считывает эту РНК, последовательно переводя информацию с языка нуклеотидов на язык аминокислот.

Это было установлено ещё в 60-е годы 20 века. Генетическое послание можно прочесть только, переведя его на другой язык, используя одну систему знаков и другую систему знаков, устанавливая соответствие между ними.

Так вот, генетический код одинаков во всем биологическом мире, но как возник такой код, в котором возможно установить такие правила кодирования, которые будут связаны не только с точностью воспроизведения информации, но и с вариантами.

Посмотрите на этот слайд. Стандартные генетический код присущ всем живым организм, но на сегодняшний день известны варианты. Принцип кодирования не меняется. Но вот, например, на слайде вы видите гриб кандида, у которого один из кодонов считывается не как лицин, а кодируется серин. Или аналогичный пример с митохондриями пекарских дрожжей. Для чего существуют такие уклоняющиеся варианты?

Т.е. по мере открытий генетиков становится ясно, что генетический код - не застывшая конструкция. Это блестящая работа природы по минимизации случайностей. Потому что любая кодирующая система должна противостоять ошибкам.

Слайд:

Загадки генетического кода…

Снег совсем сошел.

Анег аоаем аошел.

Знег зовзем зошел.

Стратегия генетического кодирования строится таким образом, чтобы последствия ошибок были минимальны. Кодоны с двумя одинаковыми нуклеотидами предпочтительно кодируют аминокислоты с идентичным свойством к воде (способностью к растворению или стремлением избегать водного окружения).

Посмотрите на три предложения. Во втором и третьем предложении присутствуют разного рода ошибки. Если мы заменим какую-нибудь согласную на гласную, например, “с” на “а”, то смысл фразы понять труднее, чем если заменим согласную на согласную.

Стратегия кодирования должна строиться примерно так же. В системах кодирования происходят ошибки. Например, на уровне генов происходят мутации. Иногда бывают ошибки при синтезе белков, когда с матричной РНК связывается транспортная РНК, нагруженная не той аминокислотой. И если ошибка незначительная, например, совпадают две из трех позиций, то интересно, что происходит формирование аминокислоты с близкими к нужной аминокислоте исходными свойствами с точки зрения взаимодействия с водой. Это в итоге не сильно отражается на строении белков.

У сторонников минимизации последствий ошибок, как движущей силы эволюции есть оппоненты. Например, сегодня разрабатывается биоинформатика, в рамках которой ученые пытаются рассчитать: а вообще могли ли в ходе эволюции возникнуть какие-то другие варианты генетических кодов? Является известный нам генетический код оптимальным?

И вот оказывается, что всего 3% из потенциально возможных искусственно сконструированных генетических кодов будут обладать теми же сопоставимыми с естественно возникшим генетическим кодом свойствами, т.е. поддерживать стабильность и минимизировать ошибки. Отсюда делается вывод, что канонический генетический код - не просто продукт эволюции, но и орудие ускорения эволюции. Эти свойства естественно возникшего генетического кода дают больше, чем просто контроль за нарушениями. В организме, у которого минимум ошибок, конечно, возникают преимущества. Масштабные изменения снижают приспособленность.

Известно, что только нуклеиновые кислоты оказались способны в точности хранить наследственную информацию и с помощью белков-ферментов запускать механизм считывания информации для синтезирования белков. Поэтому, конечно, возвращая к концепции Опарина-Холдейна, логично связывать с этим генетическим аппаратом ключевые свойства живого.

Слайд:

Современное понимание сущности живого

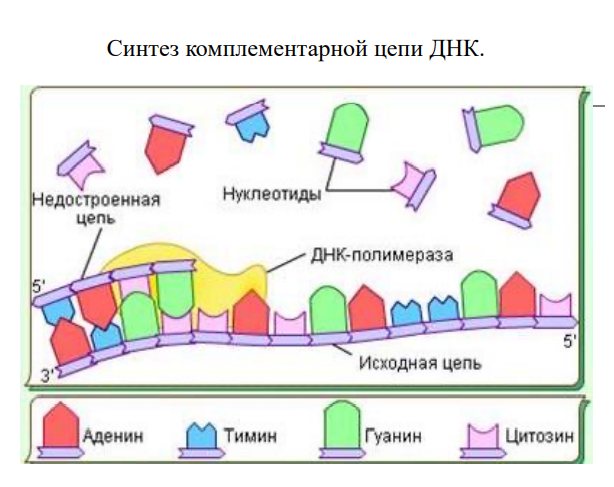

Процесс воспроизводства состоит из 3 частей:

репликация – самая главная часть – удвоение молекулы ДНК, ее самокопирование, последующее деление на две с идентичной ДНК (ДНК разделяется на 2 цепи, из нуклеотидов, свободно плавающих в клетке, вдоль каждой цепи формируется вторая)

транскрипция – перенос кода ДНК на иРНК

трансляция - синтез белка на основе и РНК в рибосомах из аминокислот, доставляемых РНК.

Напоминание вам из школьного курса биологии: как в клетке протекает процесс считывания генетической информации.

Т.е. ДНК содержит чертежи всех белков, включая ферменты. РНК собирает ферменты, часть из которых ускоряет репликацию ДНК. Ферменты - это белки. Ферменты невозможно собрать без чертежей, инструкций белков, записанных в ДНК. А ДНК не в состоянии самопроизвольно воспроизводиться без ферментов. Вы видите, как удивительно похоже на сакраментальное: что было первым - яйцо или курица?

Слайд:

Белки или нуклеиновые кислоты первичны?

Голобиоз — методологический подход, утверждающий первичность структур, способных к элементарному обмену веществ при участии ферментных белков.

Генобиоз – методологический подход, утверждающий первичность молекулярной системы со свойствами первичного генетического кода

Поэтому здесь на слайде названы две концепции.

Если ещё недавно основной фокус исследования ученых был на молекулы ДНК, то начиная с 80-х годов 20 века фокус сместился на исследования РНК. Потому что оказалось, что РНК обладает свойством автокаталитической репликации. РНК может брать на себя функции ферментов, т.е. без белков, без ферментов молекула РНК способна обеспечить достаточно быстрое образование собственной копии. И возникла идея “Мира РНК”. Сейчас известно более ста вариантов вот таких РНК с ферментными свойствами.

Поэтому вопрос усложнился. Не просто: белки или нуклеиновые кислоты первичны, а какой вид нуклеиновых кислот первичен: РНК или ДНК?

До сих пор не ясно, как можно лабораторно проверить возможность естественного происхождения слаженной работы белков и нуклеиновых кислот. Тогда, чтобы понять пути возникновения жизни, пошли принципиально другим путем.

Концепция понимания биохимической эволюции рассматривала возникновение жизни актуалистически. Опарин актуально – мы знаем, что белки присутствуют в составе любых организмов, и тогда мы посмотрим на происхождение белков и тем самым решим проблему происхождения жизни, то есть оттолкнемся от актуального знания о составе живых объектов. Химики предложили на время забыть все, что мы знаем о организмах, ведь Опарин не предложил описание цепочки химических реакций, которые могут привести к жизни. Поэтому химики предложили отказаться от актуалистического подхода и идти естественно-историческим путем, то есть пытаться воспроизвести ход эволюции до возникновения живого и, вы видите первый подход, обозначенный на слайде, это один из двух подходов, который реализовался в 20 веке как развитие концепции биохимической эволюции, в частности, его представитель Руденко – это естественно-исторический подход.

Слайд - Современные подходы к проблеме происхождения жизни

1.Естественноисторический подход с позиций эволюционного катализа (концепция Руденко А.П.);

2.Теоретический подход к проблеме с позиций неравновесной термодинамики, молекулярной биологии и теории информации (Пригожин И., Эйген М., Чернавский Д.С.).

Различие в трактовке первичного в возникновении биологического организма:

1. Химические субстратные процессы;

2. Взаимодействие (в какого типа движении проявляется жизнь).

Слайд - Теоретический подход с позиций неравновесной термодинамики

М. Эйген: существование молекулярного хаоса, без функциональной организации разнообразных химических систем.

Возникновение самоорганизующихся предбиологических систем ставится в причинно- следственную связь с существованием неравновесности и соответствующих нелинейных регуляторных связей на молекулярном уровне, при этом используется понятийный аппарат термодинамики открытых систем.

Второй подход, который в 20 веке оказался важным для решения вопроса о происхождении жизни, это другая совсем методология, это попытка вписать частную проблему, как возникает жизнь, в более общий процесс описания того, как вообще происходит эволюция – от возникновения галактик, Солнечной системы, возникновения известных нам форм неживой, дальше - живой природы, дальше – социальной формы и разума. Тогда частная естественно-научная концепция окажется частью более глобального построения. И рамки для такого глобального построения задает современная синергетика, неравновесная термодинамика, о которой будем говорить в рамках следующей темы, поэтому без того, чтобы первоначально пояснить вот эти общие принципы синергетики, Е.В. второй подход детально описать не сможет, поэтому сейчас мы обозначим только вот эти две ветви, по которой концепция биохимической эволюции развивается.

Слайд - Естественноисторический подход

с позиций эволюционного катализа

Основная идея - самоорганизация существует, развивается во времени и пространстве не в виде структуры, а в виде процесса.

Реакционная среда выступает основным претендентом на роль промежуточного звена между живым и неживым. Его главная черта - отсутствие жесткой структуры.

Ограниченность: выделен только химический аспект, не объяснен экологический аспект.

Первая позиции позволяет открыть некоторое промежуточное звено между неживыми объектами и живыми объектами, это так называемые элементарные открытые автокаталические системы. Это идея о том, что жизнь может возникать не в виде структуры, а в виде функции, когда, например, выделяется некая активная среда, в которой продукты первой реакции становятся катализаторами для второй, а продукты второй – катализаторами для третьей и так постепенно формируется цепочка, когда возникает некая реактивная зона, в которую извне возникают необходимые для реакции вещества. И эта зона выделяется из окружающей среды и существует ровно до тех пор, пока есть продукты для того, чтобы протекали реакции. Соответственно, этот подход делает акцент на химизм процесса, пытается восстановить вот эту цепочку химических реакций, но ведь жизнь – это не только химические процессы, это результаты взаимодействия неких целостных объектов (вспоминаем коацерват Опарина) с окружающей средой. Это, конечно, изменение согласовского (?) методического основания подхода, но, опираясь только на вероятностные статистические подходы химии, объяснить возникновение жизни трудно, крайне невероятно, что эти процессы уложатся в те самые миллиарды лет существования Земли.

Второй подход – позиция вписывания частной проблемы происхождения жизни в рамки более глобальных объяснений, делает акцент на информационные свойства живого, использует теорию информации, применяя ее к биологическим системам, строит модели открытых систем. Открытая система – та система, которая обменивается с окружающей средой веществом, энергией и информацией, живое без такого обмена не существует. Эта концепция позволяет четко сформулировать нерешенные проблемы, популярность этого подхода в 21 веке связана с тем, что представление о самоорганизации позволяет создать универсальные, объяснительные модели для объектов самой разной природы – неживой, социальной, технических устройств. Мы об этом говорим в рамках следующей темы.

Слайд - Современное понимание проблемы происхождения жизни

Сложность исследования возможных путей перехода от предбиологических систем к простейшим биологическим живым системам связана с отсутствием объекта исследования и невозможностью его существования на Земле в настоящее время.

Как современная наука пытается преодолеть указанные сложности? Приведите пример

Сложность исследования возможных путей перехода от неживого к живому связана с отсутствием объекта исследования на Земле в настоящее время, то есть однажды возникнув жизнь отрицает условия, в которых она возникла. Организмы являются продуктами последовательных во времени событий, их последовательно-временной характер как раз и проявляется в том, что предшественники ныне живущих организмов не существуют сегодня, и значит, с ними нельзя экспериментировать. Поэтому какой путь естествознания? Пытаться восстановить с помощью моделей цепочку тех процессов, которые на Земле могли вести к возникновению жизни и сопоставлять эти модели с некоторыми материальными свидетельствами. Соответственно, успехи в самых разных областях естествознания оставляют до сих пор открытым вопрос, что такое жизнь и вопрос о происхождении жизни. И некоторые исследователи даже сейчас высказывают идею о том, что на современных критериях научности, связанных с доказанностью, с экспериментальным подтверждением, вообще невозможно решить проблему происхождения жизни.

Слайд - Современное понимание сущности живого

Исходя из биохимии: понимание жизни как процесса активного и целесообразного поддержания специфической материальной структуры, формой проявления которой является сама эта активность.

Исходя из генетики: понимание жизни как формы существования дезоксирибонуклеиновых кислот, задача расшифровки механизмов взаимодействия двух важнейших классов биополимеров - белков и нуклеиновых кислот.

Исходя из кибернетики: определение жизни как формы существования информации и кодируемых ею структур, которая обеспечивает воспроизводство этой информации в подходящих условиях среды.

Отмечу, что уже сформировались три направления, три вектора, которые должны быть объединены, если мы хотим определить жизнь.

Первый вектор идет из биохимии – это идея изучить состав живого, исходя из данных биохимии. Активно использовался в конце 30-40-х годов 20 века, когда сформировалось представление о том, что жизнь есть процесс активного и целесообразного поддержания специфической структуры. Главным механизмом такого поддержания структуры является постоянный обмен веществ и соответственно энергии с окружающей средой, а главным носителем структуры является белок.

Второй вектор – исходя из генетики, потому что функция самовоспроизведения уникально отражает живые объекты. На первых этапах исследования генов казалось, что это белки, но вопреки ожиданиям уже в конце 40-х годов 20 века было выяснено, что гены не белки, это представители именно другого класса биополимеров – нуклеиновых кислот, и появился соблазн определить жизнь как форму существования нуклеиновых кислот. Но жизнь не может быть свойством тел, жизнь может быть только свойством системы, где в качестве элементов выступают разные биополимеры – белки и нуклеиновые кислоты. Для того, чтобы объяснить взаимодействие между ними, обратились к информационным свойствам жизни и возник третий вектор – информация, которую нужно учесть для описания того, что такое жизнь, кибернетика, о ней разговор в рамках следующей темы.

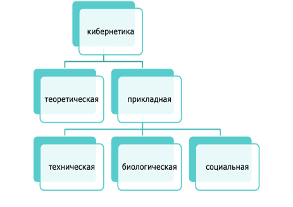

Кибер от греческого – управляю, тот, кто управляет; киборг – того же самого корня.

Кибернетика – наука об управлении на базе информации; то, что живое – уникальная информационная система, где есть кодирование, способы считывания и управления информацией – это факт. И возник новый соблазн определить жизнь как форму существования информации и кодирующих ее структур.

Но жизнь должна определяться через указание на ключевые выводы всех трех этих направлений: без нуклеиновых кислот невозможно образование белков; без наличия белков невозможна специфическая активность нуклеиновых кислот, поэтому большинство исследователей на сегодня считают, что жизнь возникла тогда, когда возникла система, объединяющая белки, нуклеиновые кислоты и обменивающаяся с окружающей средой веществом, энергией, информацией, обладая способностью к самовоспроизведению, авторегуляции и эволюции.

И таким образом, сформировалось представление отличия живого от неживого по трем основным направлениям (где можно провести границу):

Современное понимание сущности живого

В вещественном плане: в состав живого обязательно входят высокоупорядоченные макромолекулярные органические соединения – биополимеры.

Первая граница – по веществу. В состав живого всегда входят биополимеры двух классов: белки, нуклеиновые кислоты – макромолекулярные органические соединения. Структурным носителем всех материальных свойств является белок, молекулы белков обычно содержат несколько сот аминокислот, могут иметь разную структуру. Именно набором белков определяется сходство и различие организмов. В каждой клетке, например, у нас синтезируется порядка 10000 разных белков. Если, например, сравнивать млекопитающих с птицами, то общих белков, а значит, и общих генов будет 15-45%. А если мы сравним человека с нашим ближайшим родственником с точки зрения генетики – шимпанзе, то сходство будет составлять 97-98%. То есть мы различаемся 2-3 белками из сотни.

Биополимеры обладают удивительным свойством - вращать плоскость поляризации света в одно из двух направлений – вправо или влево.

Не во всех школах упоминают об этом уникальном свойстве биополимеров, о свойстве хиральность

Свойство хиральности (англ. chirality, от греч. chéir — рука)— свойство объекта (индивидуальных молекул и их соединений) быть несовместимыми со своим отображением в идеально плоском зеркале.

Способность поворачивать поляризованный свет обусловлена тем, что углерод (С) может образовывать четыре связи, то есть трехмерные тетраэдры, и один атом углерода, даже связанный с одинаковыми атомами, может создавать разные молекулы, стереоизомеры, они по-разному образованы в пространстве. Если мы отразим одну руку в зеркале, то у нас будет две руки, идентичные друг другу. И в мире животных аналоги правой и левой руки, вот эти молекулы – зеркальные антиподы или стереоизомеры, еще называют их оптическими изомерами.

Живой природе присуща абсолютная хиральная чистота: белки содержат только «левые» (L) аминокислоты, а нуклеиновые кислоты - только «правые» (D) сахара.

Для определения хиральности сквозь раствор с молекулами пропускают поляризованный свет и отмечают вращение – если влево (обозначают буковкой L), если вправо (отмечают буковкой D). Вот эта способность биополимеров существовать в двух антиподных формах известна в науке именно под термином «хиральность». И в живой природе это важно, присуща абсолютно хиральная чистота, от слова «чисто». Это значит, что белки содержат только левые аминокислоты, а нуклеиновые кислоты содержат только правые сахара. Из-за трехмерного строения они не взаимозаменяемые, мы же не можем перчатку для правой руки натянуть на левую руку, но мы можем понюхать хиральность: посмотрите на изображение апельсина и лимона. Наши обонятельные рецепторы – белки, они построены из левых изомеров аминокислот, и за запахи апельсинов и лимонов отвечают молекулы изомеры, они разные, так же как запахи мяты и тмина.

Если смешаны левые и правые варианты, то такую смесь химики называют рацемической. Вся неживая природа может формировать только рацемические смеси биополимеров, а живая природа абсолютно хирально чиста, это значит, что на определенном этапе эволюции произошло разрушение симметрии. И одна из загадок проблемы происхождения жизни до сих пор – что повлияло на то, что в состав жизни вошли только стереоизомеры определенной формы? Если хирально чистые смеси оставить предоставленными самим себе, рано или поздно возникнет рацемическая смесь - это один из методов определения датировки палеонтологических останков, когда живое умирает, то хиральная асимметрия жизни тяготеет к рацемической смеси. Так можно точно датировать, когда жил тот живой объект, вещество которого анализируется. Как можно объяснить абсолютную хиральную чистоту?

Об этом знал еще Пастер, и именно на этом основании он отрицал, что жизнь может возникнуть абиогенно, он говорил, что это крайне невероятно. И Пастер настаивал на том, что абиогенно могут образовываться только рацемические смеси. И если бы в состав жизни вошли только левые либо только правые стереоизомеры, а мы видим, что в разные биополимеры вошли разные стереоизомеры, это одна из загадок жизни. Есть концепция, которая объясняется за счет поляризующего воздействия лунного, солнечного света, приливов и отливов, но все опыты на эту тему показывают возможные тенденции, но не то объясняют, как возникает абсолютно хиральная чистота. Почему об этом важно знать?

Многие синтетические фармацевтические соединения обладают хиральностью. Оптические изомеры не отличаются друг от друга по многим показателям – температура кипения, плавления, спектры, но они отличаются по биологическим свойствам. Поэтому, например, в фармацевтической промышленности крайне важно соблюдать хиральную чистоту, идентифицировать зеркальные формы можно, но на них долгое время не обращали внимания. Не обращали внимания до трагического случая, который затронул много семей в разных европейских странах.

Пример на слайде: В 1954 году одна из немецких фармацевтических компаний разработала противосудорожный аппарат – талидомид. Разослала образцы нового лекарства врачам Германии, Швейцарии для клинической проверки. Оказалось, что противосудорожное действие против судорог не сильное, но люди, которые принимали этот препарат, перестали испытывать проблемы с расстройствами сна. Люди моментально погружались в здоровую и совершенно естественную дремоту при этом особенно хороший эффект был у беременных женщин. Были проведены опыты на животных и препарат был в 56-ом году выпущен в Германии, потом в 58-ом в Великобритании и в общем он оказался выпущен в 46-ти странах под разными наименованиями. Талидомид очень быстро стал лидером продаж среди снотворных и седативных препаратов не только в Германии, но и по всей европе. Его рекламировали как чудодейственное средство и против расстройств сна и против кашля, и против простуды, и против головной боли. В то время исследования на беременных женщинах с точки зрения воздействия на плод не проводилось. На самом деле подобные исследования для многих препаратов до сих пор не проводятся по этическим соображениям. Возвращаясь к нашему случаю, опасные таблетки начали активно продаваться и порядка 12-ти тысяч детей в разных странах родились с врожденным уродством. Они родились без конечностей, с дефектами глаз, мимической мускулатуры, с неправильно сформированными внутренними органами и прочими страшными тяжелейшими патологиями. Когда была выявлена связь между всеми этими женщинами и талидомидом, было проведено тщательное расследование, и только через 17 лет удалось показать, что в состав этого препарата вошло то хиральное соединение, которое не было разделено на зеркальные антиподы. И оказалось, что левый антипод вызывает эти страшные уродства, а правый совершенно безвредный.

Хиральность обязательно предполагает наличие двух зеркальных антиподов. Они химически по составу идентичны, а биологическое действие у них разное.

К 2005 году в живых осталось около 3,5 тыс. детей от матерей, которые принимали талидомид. Всем пострадавшим фармацевтическая компания выплатила компенсацию только к 2005 году. Позже выяснилась еще более страшная вещь. Оказалось, что эти уродства могут передаваться по наследству. Исследования показали, что рождаются дети с такими же уродствами, как и дети родившиеся во время первой волны. Талидомид продолжает использоваться, так как он очень эффективен при онкологии. Он подавляет рост сосудов питающих онкологическую опухоль, но для широкого спектра применения талидомид сегодня запрещен.

В качестве примера того, что даже позиция одного человека может повлиять, может служить история американского доктора Келси, которая работала в управлении по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств, и когда в конце 50-х в эту организацию поступили предложения компаний поставлять на фармацевтический рынок талидомид, она проанализировала документы, и обратила внимание на то, что этот препарат не тестировался на беременных. Она настояла на недопущении продажи этого препарата в США и ее за это президент наградил за выдающуюся гражданскую службу.

Итак, первое отличие живого от неживого - по веществу.

Второе отличие, живого от неживого: по структуре.

Живое от неживого отличается клеточным строением. Слово клетка с латинского переводится как комнатка. Все живые организмы либо одноклеточные, либо многоклеточные. Клетка - это самая мелкая биологическая система, но при этом самая важная. В ней происходят все биологические процессы и характеризуют жизнь. Клетки очень разные, их еще называют атомы жизни, они бывают разные по размеру и составу. Например столбик из 500 клеток крови составляет только 1 миллилитр.На таком уровне и нужно все исследовать.

Третья граница между живым и неживым - это по функциям.

В функциональном плане для живых организмов характерно воспроизводство самих себя. Мы уже говорили, что за это отвечает ДНК. Если ДНК одной клетки вытянуть в длину, то будет 1 метр 74 сантиметра. Если взять цепочки из ДНК одного человека, то можно протянуть линию через всю солнечную систему. ДНК - это набор из которого в типографии вселенной печатаются белки, то есть жизнь.

Разграничение живого от неживого имеет определенные трудности, и эти трудности связаны со статусом вируса. Вирус - инфекционных агент, который паразитирует на клетке. Сначала их просто считали токсичными веществами, затем одной из форм жизни. (в некоторых старых учебниках мы все еще можете найти формулировку “вирус - внеклеточная форма жизни), с современной точки зрения вирусы - особые объекты, которые не принадлежат ни к живому, ни к неживому. В 1935 году удалось впервые выделить вирус табачной мозаики, оказалось, что вирусы состоят из сложных биохимических компонентов, и не обладают необходимым для живой системы циклом обмена веществ. У него есть нуклеиновая кислота, либо ДНК, либо РНК, соответственно, но белки, необходимые для передачи информации у него просто не образуются. В сердцевине вируса содержится нуклеиновая кислота, небольшое количество ДНК или РНК. Снаружи находится белковый чехол, защищающий нуклеиновую кислоту от воздействия внешней среды. Вирус меньше клетки. Все вирусы для самовоспроизводства используют структуру инфицированной клетки, поэтому они такого маленького размера. Они внедряются в клетку и заставляют ее работать как ксерокс, то есть воспроизводить не те белки информация о которых записана в клетку, а те белки, информация о которых записана в структуру вируса. Это активно используется в биотехнологии, когда на вирус навешивают нужную информацию и заставляют проникать в клетки.

Ретровирусы.

Это вирусы геном которых представляет из себя структуру РНК, но попав в клетку вирус на своей РНК строит ДНК копию и после этого ДНК копия вируса встраивается в геном клетки и воспроизводит уже РНК. Получается, что вирус захватывает фрагменты генетического материала клетки хозяина. Переходя к другой клетке, он уже содержит материалы прошлой. Так возникает ряд онкологических заболеваний. Вирусная природа рака через действие ретровируса уже считается сегодня доказанной, но в отношении не всех типов рака. Поскольку вирус постоянно меняется, переходя от клетки к клетке, появляется трудность его идентифицировать. Поэтому ВИЧ идентифицируется не напрямую, а по наличию антител. Именно это свойство побуждает ученых не искать способы для разрушения инфицированных клеток, а для предотвращения попадания вируса в клетку. Предотвратить заражение новых клеток, законсервировать уже зараженные.

На базе этих свойств можно вывести определение жизни.

Проблема возникновения жизни уникальна тем, что она решается только в совокупности эмпирических и теоретических знаний, в связке с вопросом о сущности жизни. Становится все более очевидно, что загадку жизни не решить, заглядывая лишь внутрь ее структуры. Ее невозможно понять без уровня методологического обобщения, на уровне философских допущений.

Лекция 9. 10.04.21. Тема 5 Системный подход в современной науке. Самоорганизация в живой и неживой природе. Группа 3

Напоминаю, что в Новое Время любимый образ природы это образ часов. Поскольку у часов есть часовщик, природа трактовалась как созданная Богом, но при творении Бог заложил в природу законы, которые может открыть человек.

Формула: целое = (а1 + а2 + … а…). Трактовать мир как механизм это значит утверждать, что для познания целого достаточно знать элементы и связи между ними. То есть в целом не предполагалось существование каких-то свойств, не сводимых к свойствам элементов.

Успешное развитие физики на базе механики, которое руководствовалось этой формулой, вдохновило ученых на то, чтобы любые явления окружающей действительности трактовать в рамках этой формулы. Так мыслили биологи, экономисты и историки. Такой подход носит название “механицизм”.

Но для биологии использование формулы механицизма было невозможным, потому что жизнь демонстрировала удивительные черты целесообразности строения и функционирования. Тогда для изучения живого стала использоваться другая формула: целое = (а1 + а2 + … а…) + X. Эта формула говорит о том, что физико-химические закономерности (то, что в скобках) это части живого и связи между ними и они важны, но главное это то, что за скобками - то, что придает целесообразность физико-химическим процессам живого. В истории культуры это фактор Х.

Витализм - учение, объясняющее жизненные явления действием присутствующего в организмах особого нематериального начала: "жизненной силы", "души" или "энтелехии". (лат. Виталис – жизненный). Витализм не давал возможности трактовать сущность живого в рамках естествознания, потому что эта витальная сила объявлялась либо связанной с божественным творением природы, либо объявлялась не познаваемой.

Напоминаю, что всякие разъяснения в понятиях «целей» называются телеологическими (от греческого telos - конец, цель). Однако, напомню, что цели бывают очень разные. Например, если мы наблюдаем сезонные перелеты птиц, мы можем объяснить это двояко: либо указывая на филогенез происхождения данного вида, в ходе которого образовалась такого рода привычка, либо мы можем указать на действующие причины - смена времени суток, погоды, сезона.

Когда мы говорим про живое, без вопроса о цели практически не обойтись. Это касается всех ситуация, когда наука пытается исследовать поведение людей. И поскольку биология не могла обойтись без вопроса о цели, то существовали 2 крайности - механицизм и витализм. Однако к 10-м годам 20-го века стало ясно, что мы сможем объяснить свойства, в том числе, с помощью ответа на вопрос “почему”, если изначально до начала исследования будем к любому предмету относиться как к системе. В 20-е годы один из основоположников системного подхода - Людвиг фон Берталанфи выдвинул определение, что такое система.

Система - комплекс взаимодействующих элементов. И в ходе взаимодействия возникают свойства, не сводимые к свойствам отдельных элементов. В живом организме объединение отдельных элементов сильно заметна. Сегодня наука изучает системы, в которых отдельные элементы тоже рассматриваются как отдельные системы (подсистемы) и соответственно системный подход охватывает все предметные области науки.

Использовать системный подход - последовательно отвечать на вопросы:

1. выявление элементов (институты, явления);

2. выявление связей между элементами (могут быть структурные и функциональные);

3. выявление эффекта целостности;

4. исследование механизмов взаимодействия системы и среды (нужно показать, что имеем дело именно с системой, а не с суммой каких-либо предметов);

5. рассмотрение системы как динамичной, развивающейся целостности (показать, что система динамична). Здесь возникают трудности в связи с тем, что большинство систем являются открытыми и их динамика зависит от всех воздействующих факторов.

В системном подходе возник тренд - изначально задачей его было нахождение методологии для описания природных объектов, а сегодня системный подход используется во всех дисциплинах - и естественных, и социальных.

Например, Н. Луман говорит, что системой надо называть то, что способно отделить себя от внешней среды и воспроизводить границу, отделяющую систему от этой среды. Он говорит, что общество - это самореферентная (не только воспроизводит себя, но способна и описывать себя), самовоспроизводящаяся система. Элементами социальной системы в таком понимании будут не люди, не институты, не нормы, а коммуникации. Он говорит, что социальная система оперативно закрыта, то есть общество может функционировать только воспроизводя свои границы. Поскольку система всегда взаимодействует со средой, то по Луману постоянно идет процесс разложения системы и поэтому внутренние процессы системы направлены на то, чтобы компенсировать негативные воздействия реальности.

Этот пример хорошо показывает, что системный подход и соответствующий понятийный аппарат и методология из сферы естествознания широко распространяются на социальные науки. Очень важно, что этот подход дает исследователям свободу на выделение всех элементов, на уровне которые рассматривается структура. То есть в зависимости от оптики ваших задач системный подход позволяет создать многомерные представления о системе, фиксируя разные уровни элементов.

В естествознании для того, чтобы зафиксировать переход взглядов исследователя, используется определение “структурные уровни материи”. Важно, что каждый структурный уровень обладает определенными законами.

Структурные уровни материи образованы из определенного множества объектов какого-либо класса и характеризуются особым типом взаимодействия между составляющими их элементами.

Закономерности новых уровней специфичны, не сводимы к закономерностям уровней, на базе которых они возникли. Структурное многообразие, то есть системность, является способом существования материи.

Например, структурные уровни организации материи:

Неорганическая природа :

микроэлементарный (уровень элементарных частиц и полевых взаимодействий)

ядерный

атомарный

молекулярный

уровень макроскопических тел различной величины

планеты

звездно-планетные комплексы

галактики

метагалактики

Такая система дает исследователям возможность при исследовании замкнуться на определенном уровне и изучать именно его.

Это детальное описание систем позволяет перейти науке к ответу на вопрос “а как можно объяснить самопроизвольное по естественным законам воспроизведение из простого чего-то сложного”. И вот для того, чтобы это сделать, нужно поговорить о роли пространства и времени в естествознании.

Две концепции, касаемо пространства и времени: Демокрита-Ньютона и Аристотеля-Лейбница.

Субстанциональная концепция. Тут в корне лежит термин “субстанция”. Например, Демокрит трактовал пространство, как самостоятельную сущность, независимую от материи. Пространство - есть вместилище вещей, а время - вместилище событий.

Субстанциональная концепция просуществовала более двух тысячелетий и то, что в классической науке сделал Ньютон, подразумевало, что пространство однородно и смещает всю материю, а время это чистая длительность. По Ньютону пространство и время - объективные данные, которые ни от чего не зависят.

Пространство и время - нечто самостоятельно существующее наряду с материей, как ее пустые вместилища. Пространство – чистая протяженность, время - чистая длительность, в которые как бы «погружены», «помещены» материальные объекты. Если все исчезнет, пространство и время останутся. При этом считалось также, что время представляет собой самостоятельную сущность, не связанную с материей и пространством.

Концепции, которые опровергали данную, стали складываться только к концу 19-го века с возникновением в физике электромагнитной теории. Тут стало необходимо отбросить мысли и пустом пространстве. Окончательно преодолена субстанциональная концепция в ходе развития науки в 20-м веке, когда в ходе развития геометрии возникли неевклидовы геометрии.

Слайд 13

Неевклидова геометрия.

Геометрия Лобачевского

Геометрия Лобачевского основана на тех же основных посылках, что и евклидова геометрия, за исключением аксиомы о параллельных, которая заменяется на аксиому о параллельных Лобачевского.

В геометрии Евклида: через точку, не лежащую на данной прямой, проходит только одна прямая, лежащая с данной прямой в одной плоскости и не пересекающая её.

В геометрии Лобачевского: через точку, не лежащую на данной прямой, проходят по крайней мере две прямые, лежащие с данной прямой в одной плоскости и не пересекающие её.

Есть ещё геометрия Римана на сфере. На основных постулатах Евклида базировалось школьное представление об устройстве пространства. Исторически геометрия была связана с решением практических задач (например, задач в области землемерия).

Когда появились альтернативные варианты геометрии, в которых не выполняют евклидовые закономерности (например, Лобачевский показал, что можно построить непротиворечивую геометрию, когда через заданную точку будет проходить несколько параллельных данной прямых), стали проверять по какой геометрии выстроен мир, в котором мы живем. Что такое прямая в физическом смысле?

Здесь вспомнили о второй концепции пространства и времени: атрибутивной (реляционной).

Слайд 14

Атрибутивная (реляционная) концепция

Пространство и время не особые субстанциальные сущности, а формы существования материальных объектов, пространство и время есть отношения вещей и событий. Пространство выражает сосуществование объектов. Время - последовательность их состояний. С исчезновением вещей и событий исчезнут и пространство, и время.

(Аристотель - Г. Лейбниц)

Истоки этой концепции восходят к Античности, в частности Аристотель отрицал существование пустоты. Согласно Аристотелю пространство неоднородно и конечно. Пространство - система естественных мест, которые занимают естественные тела. Аристотель утверждал, что во времени и пространстве всегда есть различные состояния, которые мы распознаем.

Представления, аналогичные взглядам Аристотеля, развивали уже в Новое время Лейбниц и Декарт. По их утверждениям, не существует ни однородной пустоты, ни чистой длительности. Т.е. пространство - это порядок расположения тел, а время - это порядок последовательно сменяющих друг друга событий. Пространство и время в этой концепции - не субстанции, это атрибуты, свойства материальных тел и материальных процессов. Пространство и время зависят от свойств материальных тел и процессов, отсюда второе название - реляционная концепция.

Слайд 15

Пространство и время как порождения человеческого начала

И. Кант: пространство и время есть формы человеческой чувственности.

Дж. Беркли, Э. Мах: пространство и время — это формы упорядоченных рядов ощущений.

К. Пирсон: пространство и время не имеют реального существования, а являются лишь субъективным способом восприятия вещи.

А. Богданов: пространство и время -продукты организующей и гармонизирующей человеческой мысли.

Прежде чем идти дальше замечу, что существует подход к пространству и времени, который вообще ставит под сомнение объективность существования пространства и времени. Это философский подход, идеалистическая линия в истории философии, когда пространство и время трактуются в рамках субъективной идеалистической традиции: пространство и время имеют психологический источник своего происхождения.

Так, Кант трактует пространство и время, как формы человеческой чувственности, т.е. формы созерцания, с помощью которых познающий субъект организует впечатление о мире в определенной образ. Это не наше тема, просто для того, чтобы вы имели системное представление о том, как можно трактовать эти понятия)))

Слайд 16

Относительность свойств пространства и времени

В начале XX в. была создана теория относительности, которая заставила пересмотреть традиционные воззрения на пространство и время.

Теория относительности включает в себя две связанные теории:

специальную теорию относительности (СТО), основные идеи которой были сформулированы А. Эйнштейном в 1905 г.,

общую теорию относительности (ОТО), работу над которой А. Эйнштейн закончил в 1916 г.

Мы возвращаемся в естествознание. С Античности существует две разных трактовки:

субстанциональная,

атрибутивная.

Когда в XX веке стали отказываться от классических представлениях об идеале науки (отказ от наглядности, формирование неклассической науки, пересмотр принципа объективности), когда стала формироваться теория относительности, то оказалось, что она описывает явление именно релятивистски. Т.е. явления, которые зависят от движения со скоростями близкими к скорости света в вакууме. Эти скорости как раз и принято называть релятивистскими. Т.е., в соответствии с теорией относительности, существует предельная скорость передачи любых взаимодействий и сигналов, и это предельная скорость - скорость света в вакууме.

И если есть предельная скорость, то это означает изменение привычных представлений о пространстве и времени, которые основаны на повседневном опыте. Дело в том, что в нашей повседневной жизни мы не имеем дело с движениями на таких скоростях и не наблюдаем релятивистского сокращения размеров тел, относительности одновременности событий.

Слайд 17

Относительность свойств пространства и времени

Общая теория относительности объединила временное измерение с тремя измерениями пространства, включила действие гравитации, утверждая, что геометрические свойства пространства и времени тесно связаны с наличием и расположением массивных тел, зависят от характера наблюдаемых процессов и состояния наблюдателя.

И, соответственно, теория относительности стала толковать, например, тяготение как причину искривления пространства, в результате которого свет распространяется не по прямым, а по изогнутым линиям.

Мы уже обсуждали с вами отказ от наглядности. Ещё раз поясню, о чем идет речь с помощью иллюстрации на этом слайде. Посмотрите на изображение. Представьте толстый слой резины, на который нанесены перпендикулярные линии, и на этот толстый слой резины уложен свинцовый шар. Вы видите, как изгибается поверхность, как изгибаются линии, которые до этого были прямыми. Это аналог того, что вблизи тел большой массы континуум становится искривленным, неевклидовым. Это означает, что в трехмерном пространстве геометрия может быть неевклидовой вблизи тел большой массы. И наполняющие Вселенную вещество и энергия искривляют, деформируют пространство.

Чтобы эта картинка была полной, мы должны представить трехмерное пространство, а не плоский лист резины, но это сложно визуализировать. И мы снова возвращаемся к тому, что в XX веке становится невозможным наглядность фундаментальных положений, из которых выстраивается физическая картина мира.

Объекты в искривленном пространственно-временном континууме стремятся двигаться по прямым линиям, но поскольку само пространство искривлено, их пути выглядят изогнутыми. Если тело находится вблизи сильного источника гравитации, то его движение изменяется.

В ньютоновской модели, где время и пространство не зависимы от всего остального, можно спросить: а что делал бог до того, как создал Вселенную? Интересно, что Августин Блаженный отвечал на это вопрос: перед тем, как бог создал небеса и землю, он ничего не делал.

А в общей теории относительности пространство и время не существуют без материальных процессов. Поэтому пока Вселенной не возникло, из материальных объектов не было ни пространства, ни времени. Т.е., с позиции науки XX-XIX века, нельзя спрашивать о том, что случилось до возникновения нашего мира, потому что само время возникло тогда, когда возник наш мир, когда возникли материальные объекты этого мира.

С теорией относительности наука окончательно отказалась от субстанциальной концепции и приняла атрибутивную (реляционную) концепцию.

Слайд 18

Понятия «пространство» и «время» в естествознании

Пространство и время.

Общие характеристики:

Существуют независимо от сознания людей и познания ими объективной реальности.

Универсальные, всеобщие формы бытия материи. Нет явлений, событий, предметов, существующих вне пространства и вне времени.

Слайд 19

Свойства пространства

Пространство - это совокупность отношений, выражающих координацию сосуществующих объектов, их расположение друг относительно друга и относительную величину (расстояние и ориентация).

Однородность;

Изотропность;

Трехмерность.

Слайд 20

Свойства времени

Время - совокупность отношений, выражающих координацию сменяющих друг друга состояний (явлений), их последовательность и длительность

Однонаправленность;

Необратимость;

Одномерность;

Непрерывность и связанность.

Большинство авторов считает, что пространство и время одинаковы во всех частях Вселенной. Это основание для того, чтобы выстроить единую картину мира на основании фактов и законов, познанных на Земле. И обычно свойства пространства и времени описываются применительно к физическим процессам. Вы видите общие свойства пространства и времени (слайд 18) и различающиеся характеристики пространства (слайд 19) и времени (слайд 20).

Слайд 21

Проблема «биологического времени»

Проблема биологического времени была поставлена К. Бэром, основоположником эмбриологии.

Научно обоснованная идея о биологическом времени принадлежит В.И. Вернадскому.

Отличия биологического и физического времени:

биологическое время нерегулярно, поскольку нерегулярны изменения, лежащие в его основе.

при сведении биологического времени к физическому утрачивается представление о специфике биологических систем.

масштабы времени существенно изменчивы масштабов времени в психофизическом восприятии его течения человеком.

Отмечу, что есть авторы, которые считают, что для описания специфики живых объектов вышеперечисленных общих свойств пространства и времени недостаточно. Уже более 100 лет назад, когда формировались основы эмбриологии и затем возникла концепция биологического времени Владимира Ивановича Вернадского, стали появляться аргументы, что в живых системах процессы происходят иначе, чем в неживых системах. Они упорядочены в пространстве и времени, они нерегулярны, потому что нерегулярны, потому что нерегулярность лежит в основе адаптации (ваше сердце должно обеспечивать и ту ситуацию, когда вы находитесь в покое, и ту, когда вы догоняете автобус). Живое может существовать только если биологические процессы организованы нерегулярным образом.

Слайд 22

Специфика пространственно-временной организации живого

Хронобиология - междисциплинарная наука, включающая методы и представления других естественнонаучных дисциплин (молекулярной биологии, генетики, биофизики, биохимии, морфологии и др.)

Основная задача хронобиологии - выяснение роли фактора времени в существовании и развитии биологических систем.

Очень много фактов указывает на то, что психологическое переживание меняет восприятие времени. Часто воспоминания людей, оказавшихся в смертельной опасности, фиксируют то, что время для них как бы замедляется. Для анализа специфики временной организации живых систем (включая человека) в XX веке возникает особая междисциплинарная область знаний - хронобиология. Напоминаю, что междисциплинарность - это особенность науки как XX, так и XIX века.

Хронобиология - это точка роста и формирования новых социальных технологий на базе научных знаний. Хронобиология легко идентифицируется как междисциплинарная наука по её названию.

Слайд 23

Специфика пространственно-временной организации живого

Фазовые изменения - в живой системе последовательная смена стадии какого-либо биологического процесса.

Эти изменения характеризуют как нормальное течение процессов в организме, так и реакцию на воздействия.

Ритмические изменения – в живой системе колебательный процесс, приводящий к воспроизведению биологического явления или состояния биологической системы через приблизительно равные промежутки времени.

Ключевые выводы хронобиологии связаны, во-первых, с выделением типов временных процессов в живом. Мы держим в голове ключевой вопрос, на который должен ответить системный подход: как естественных путем из простого возникает что-то сложное. Здесь хронобиология осуществляет это объяснение применительно к живым системам.

Если мы посмотрим на любой процесс в живой системе, мы должны сравнить, как минимум, две точки, разделенные временным интервалом. Напоминаю, что мы хотим описать развитие самой живой системы, поэтому мы не можем подходить к измерению собственно биологических процессов с внешними физическими часам. Мы должны найти в организме то, что меняется за интервал времени.

Биология фиксирует разного рода изменения. Существуют фазовые изменения: через определенные промежутки времени происходит необратимая смена стадий. Например, старение организма - это процесс, процесс, который можно затормозить. Но идея взломать старость методологически неточная, потому что старение - это процесс комплексный, системный, и искать какую-то панацею в виде отдельно взятой таблетки просто наивно.

Второй тип изменений: биологические ритмы. В отличие от повтора, который есть в неживой природе, любое ритмическое изменение представляет из себя внешний повтор общей структуры процесса, но по сути процесс всегда отличается. Я привела вам пример с биологическим ритмом биения сердца. Биологические ритмы изучаются более узкой дисциплиной - биоритмологией.

Ритмические изменения в живом на сегодняшний день рассматриваются с точки зрения адаптации. Есть ритмы неживой природы (смена дня и ночи, смена климатических сезонов). Живое быстро изменить структуру морфофизиологической организации под изменение окружающей среды не может. Но живое не может позволить себе полностью зависеть от окружающей среды. Биологические ритмы становятся средством адаптации. Возникает новое содержание в остающейся прежней структуре, и это обеспечивает необратимость процесса развития. Т.е. организация пространственных процессов живого во времени, когда развитие разделяется на отдельные отрезки-кванты обеспечивает непрерывность развития и дискретность.

Эта квантованность изменений, которые происходят в живой системе имеет прямое отношение к проблеме единиц биологического времени. На уровне изменения каких точно элементов мы будем фиксировать развитие живого.

На сегодняшний день только, например, в человеческом организме выделено порядка 500 морфофизиологических параметров, которые имеют биологические ритмы (причем разной продолжительности). Пока организм молод и здоров, ритм отдельного процесса синхронизируется в рамках целого. Ритм, которому подчиняется целостный организм, называется циркадным. Это суточный ритм смены периодов сна и бодрствования. Когда человек стареет, он может легко уснуть там, где, казалось бы, уснуть невозможно, и не засыпает, когда логично лечь спать. Т.е. возникает десинхроноз. И вот одна из причин старения - возникающие рассогласования в биологических ритмах.

У биологических ритмов есть интересная особенность - они колеблются с разной частотой. Например, переживающая структура нервной ткани имеет ритмы потребления кислорода с периодами 1 минута, 2 часа, 24 часа, 5 суток. У мужчин, например, есть 12 с половиной дневный ритм роста бороды - от самого быстрого до самого медленного. Все эти ритмы нужны для того, чтобы организм сохранил свою целостность при меняющихся условиях среды.

Но это возможно только тогда, когда биоритмы лабильны, т.е. когда временная организация биологических процессов подстраивается под среду (обладает со средой обратной связью). Если система страдает внутренним дефектом временной организации, у неё мало шансов приспособится к жизни.

Слайд 24

Специфика пространственно-временной организации живого

Свойство временной организации, позволяющее ей эволюционировать - лабильность ритмов, жесткая детерминация их параметров исключила бы возможность нового временного кодирования систем.

Организм регулирует свои отношения с окружающей средой за счет эндогенной природы ритмов и «датчиков времени».

Исследования внутренней природы ритмов и их лабильности начались перед пилотируемыми полетами в космос. Жизнь космонавтов на орбите невозможно регулировать по земным суткам со сменой дня и ночи. Соответственно, возникли эксперименты относительно того, как же организовать жизнь космонавтов. Например, с помощью идеи дробных суток - человек 3 часа бодрствует, 1 час спит.

Добровольцев лишали возможности по любым социальным датчикам определить, что время прошло (нет смены света, пища всегда в доступе). Организм в этих условиях начинал жить по собственным часам.

Но участники этих экспериментов до конца жизни вспоминают, как тяжело им давались дробные сутки, потому что наши предки адаптированы к промежуткам времени, связанным со сменой дня и ночи неживой природы. Хотя ЕВ отмечает, что в ходе длительной эволюции, если мы говорим об эволюции живого в целом, а не только об эволюции семейства homo, продолжительность суток менялась, но проблема в том, что нет никаких материальных свидетельств адаптации организмов ко времени, потому что время – это та среда, в которой происходят пространственные изменения. И материальных свидетельств биоритмов просто не существует, например, в палеонтологии. И поэтому вопрос, как организм регулирует свои временные отношения с окружающей средой – вопрос для науки сложный.

Вот тот студент, про которого ЕВ сказала, чтобы получить справку о том, что его биоритмы жесткие и немобильные, оказался в этих специально созданных условиях без биологических датчиков времени, и организм начал жить по внутренним биологическим часам. Но поскольку в филогенезе вида homo sapiens мы адаптированы к продолжительности земных суток, внутренние часы, по которым начинают жить организмы без датчиков времени все равно привязаны к 24-часовому интервалу. 26, 22, но в среднем 24. И это свидетельство концепция эндогенных, то есть внутренней природы биологических ритмов. То есть мы не просто подчиняемся изменению внешней среды – у нас есть генетическая регуляция, регуляция с участием клеточных мембран.

Есть очень интересные кибернетические модели регуляции пространственной структуры живого. Даже у таких излюбленных генетиками объектов мух-дрозофил есть ритмы сна, бодрствования. И соответственно биологические ритмы обнаружены у разных биологических видов по отношению к разным факторам среды – не только к физическим (смена дня и ночи), но и химическим. У человека есть суточные ритмы ответа на, например, лекарственные фармацевтические воздействия. Поэтому у современных лекарств в аннотациях очень часто пишут – эффективен прием утром или вечером.

Слайд - Хронобиология - междисциплинарная наука, включающая методы и представления других естественнонаучных дисциплин (молекулярной биологии, генетики, биофизики, биохимии, морфологии и др.). Основная задача хронобиологии - выяснение роли фактора времени в существовании и развитии биологических систем.

Знания о закономерностях биологических процессов позволяют правильно профилактировать, диагностировать и лечить многие заболевания. Есть такое направление – хрономедицина. Свои биоритмы важно знать, чтобы организовать свою деятельность максимально эффективно.

В зависимости от того, на какую часть суток приходится пик активности в ритме сон-бодроствование, людей часто делят на жаворонков, сов, а промежуточный тип во французской традиции хронобиологии называются голуби.

Есть попытки разъяснить различия в чертах характера между совами и жаворонками, именно ссылаясь на особенность их временных процессов. Например, говорят о том, что сов не пугают конфликты, в острых ситуациях они больше волнуются. А излюбленная тема разговоров жаворонков – это жалобы на собственное пошатнувшееся здоровье.

Это классификация восходит к французской школе невропатологов, но классических сов и жаворонков нет. Часть с годами переходят из одной категории в другую, чаще совы превращаются в жаворонков, наоборот – очень мало. Часть приобретают смешанные черты. Меньше всего меняются бездельники, потому что им не надо приспосабливаться ни к какому внешнему ритму жизни.

Если вы знаете, кто вы – жаворонок или сова, по крайне к какому типу тяготеете, то вы без труда скажете, кто из кровных родственников обладает такими же особенностями. Сам факт совпадения не обязательно означает, что причина совпадения – генетика. Но недавно открытые гены, которые кодируют белки, участвующие в транскрипции ДНК, и гены отвечают за регулирование циркадных ритмов - наших биологических часов.

Но гены работают в связки со средой, то есть наши ритмы мобильны. И эта идея, что можно продлить жизнь человека, удлинив циркадный ритм, 24-часовой, тогда бы биологические сутки превышали бы астрономические, тоже сейчас находится в стадии экспериментальной проверки.

Слайд - Специфика пространственно-временной организации живого

Фазовые изменения - в живой системе последовательная смена стадии какого-либо биологического процесса.

Эти изменения характеризуют как нормальное течение процессов в организме, так и реакцию на воздействия.

Ритмические изменения – в живой системе колебательный процесс, приводящий к воспроизведению биологического явления или состояния биологической системы через равные времени.

Еще раз – мы говорим о пространстве и времени, чтобы понять, как с точки зрения современной науки в природе могут протекать процессы самопроизвольного усложнения.

Слайд - Специфика пространственно-временной организации живого

Свойство временной организации, позволяющее ей эволюционировать - лабильность ритмов, жесткая детерминация их параметров исключила бы возможность нового временного кодирования систем.

Организм регулирует свои отношения с окружающей средой за счет эндогенной природы ритмов и «датчиков времени».

И эта проблема является центральной проблемой 20 века для таких дисциплин как кибернетика.

Кибернетика связывается в своем начале с именем Норберта Винера, англо-американского ученого, который во время Второй Мировой войны пытался решить проблемы самонаведения артиллерийских систем, которые сбивали вражеские самолеты. И он понял, что система, которая могла бы предсказывать поведение другой системы, а самолет, во-первых, обладает самоограничениями по маневрам, внутри него находится летчик, который также свободен в выборе маневра, который он может осуществлять на самолете определенной марки, должна учитывать вот эти поправки на управление и высказал идею, что можно создать науку, которая выработала некий общий подход к процессам управления в системах самой разной природы. Он даже предположил, какой должна быть такая система, которая бы могла учитывать информационные процессы как основу управления.