- •Что за курс такой?

- •Как же это связано с юриспруденцией?

- •Содержание курса.

- •Тема 1. Наука как форма духовного освоения действительности.

- •Тема 2. История естествознания: традиции изучения природы.

- •Тема 3. Современная научная космология.

- •Тема 4. Образы мира живого. Проблема происхождения жизни. Сущность жизни.

- •Тема 5. Мир как система. Системный подход в современной науке: кибернетика. Искусственный интеллект: понятие, перспективы, ограничения. Синергетика как междисциплинарная научная отрасль

- •Тема 6. Концепция эволюционизма в современной науке.

- •Тема 7. Природа и общество: экологические и демографические аспекты взаимодействия.

- •5 Семестр:

- •Тема 8. Происхождение человека. Представление об антропосоциогенезе в современном естествознании.

- •Тема 9. Синтез естественнонаучного и социогуманитарного знания о человеке и социобиологии

- •Тема 10. Политическое и эстетическое поведение человека: биологические и социальные факторы в представлениях биополитики и биоэтики.

- •Тема 11. Генно-средовая парадигма в исследовании индивидуальности человека

- •Тема 12. Ценностные и правовые регулятивы развития новых технологий и направлений науки

- •Тема 13. Человек как объект и субъект естественнонаучного познания: этическое и правовое регулирование биоэтических ситуаций

- •Тема 14. Тренды науки 21 века: проблемы и перспективы.

- •Наука как знание, как особый вид деятельности, как социальный институт.

- •Естественнонаучные и гуманитарные дисциплины: черты сходства и различия.

- •Критерий использования специальных методов, приемов и процедур.

- •Ответы на тест.

- •Естествознание: две трактовки.

- •2. Объединение всех сведений о природе в рамках философии. Античное обращение к природе связано с построением натурфилософских концепций.

- •3. Особенности античного обращения к природе

- •4.Природа «фюсис» мыслилась через противопоставление её неприродному, искусству («технэ»).

- •Признание того, что истинность теорий относительна;

- •Признание равноправия нескольких различающихся теоретических подходов к описанию одного и того же круга физических явлений;

- •3. В квантовой механике неотъемлемость учета условий наблюдения от теоретической постановки проблемы;

- •4. Принципиально вероятностный характер квантовой механики;

- •5. Усложнение языка теории и все более высокая математизация физической теории;

- •6. Отказ от наглядности.

- •Примеры проектов гражданской науки:

- •3. Возрастание роли «профанного знания» (знание неспециалиста, знание дилетанта, знание «человека с улицы»)

- •4. Формирование постнеклассической науки:

- •1.Космос одновременно чувственен и умопостигаем.

- •2.Космос эстетически совершенен, гармоничен.

- •3.Космос как оформленность бытия. Диалектика космоса и хаоса.

- •4.Космос выразителен («пребывает во всем»)

- •Тема 4. Образы мира живого. Проблема происхождения жизни. Сущность жизни.

- •4 Основные концепции происхождения жизни:

- •Концепция креационизма

- •Концепция самопроизвольного (спонтанного) зарождения жизни

- •Концепция панспермии

- •Концепция биохимической эволюции

- •Предыстория развития экологии.

Концепция креационизма

С латинского “creatio” - творение. Эта концепция присутствует во всех теистических учениях, то есть во всех учениях, которые признают существование Бога-Творца. Например, наиболее известное иудейско-христианское представление о происхождении мира содержится в Библии, книге Бытия. Но интерпретация Священного текста в истории культуры была различной.

До примерно середины 17 века господствовало буквальное толкование, то есть считалось, что описание дней творения - это описание реальных земных суток. Однако когда в 1650 году архиепископ Ашера из города Ирмы в Ирландии посчитал возраст всех людей, упомянутых в Библии, у него получилось, что Бог сотворил мир в 4004 г до н. э. и закончил свой труд 23 октября в 9:00 творением человека.

Против такой буквальной трактовки выступила и Церковь, и зарождающаяся наука. Церковь обратила внимание на то, что задачей тех, кто создавал Священные тексты, была вовсе не фиксация за Богом как за ремесленником, что он сделал. Задачей Священного текста является восхваление сверхъестественной деятельности. Соответственно, считать 6 дней творения земными сутками не стоит, и нужно рассматривать текст книги Бытия как апелляция к принципу как ответ на вопрос, почему существует мир - потому что он создан Богом.

Важно помнить, что эта интерпретация стала уходить в середине 17 века. В Новое время наука нуждалась в том, чтобы определить свою автономию по отношению с религией. То есть отказ от буквального толкования книги Бытия означал, что наука может сосредоточиться на вопросе, как функционирует живое. А почему - оставить за религией.

Зарождающаяся наука тоже не принимала буквальное толкование, потому что те шкалы времени, которые возникли в геологии, стали формироваться в космологии, не соответствовали шкале, которую использовала церковь. И соответственно, на фоне особого новоевропейского отношения между наукой и религией сформировалось представление о том, что ни по целям, ни по задачам, ни по предъявленной информации креационистская трактовка не противоречит научной. До сих пор креационизм так и относится к культуре. То есть если мы говорим о мировоззрении конкретного человека, который должен либо принять, либо не принять представление о творении мира, возникают противоречия между наукой и религиозной трактовкой. А на уровне существования науки и религии как социальных институтов, как форм духовного освоения действительности, противоречия нет.

Как дифференцирован сегодня креационизм? В христианском креационизме встречается несколько разных течений, которые разнятся в зависимости от интерпретации естественнонаучных данных.

Разновидности креационизма, которые выстроены по степени расхождения с общепринятыми научными представлениями:

1. Буквалистский или младоземельный креационизм встаёт на позицию, что надо продолжать следовать буквальному толкованию Священных текстов. 6 дней - это и есть 6 дней творения, некоторые протестанты говорят, что это около 6 тысяч лет. А некоторые православные говорят 7,5 тысяч лет назад. Но вот этот акт творения состоялся.

2. Более распространён метафорический или староземельный креационизм. В нем 6 дней творения рассматриваются как универсальная метафора, которую можно наполнить разным естественно-научным содержанием. Для кого то день творения - миллион или миллиард лет. И слово “день” не означает сутки, а указывает на неопределенный отрезок времени. Среди метафорических креационистов тоже есть разделение. Есть креационисты постепенного творения. Согласно этой концепции, Бог непрерывно осуществляет процесс изменения биологических объектов, все время творит новые биологические объекты. Сторонники данного направления современные биологические и геологические данные в принципе принимают, но полностью отвергают идею естественного отбора как фактора эволюции.

3. Теистический эволюционизм или эволюционный креационизм (казалось бы абсурдным сочетание концепций эволюционизма и креационизма) признает теорию эволюции, но рассматривает ее как орудие Бога-Творца в осуществлении его замысла. Теистический эволюционизм принимает практически все идеи, общепринятые в науке, но считает, что все факты есть проявление божественной воли. Помимо богословских вопросов в креационизме принимаются попытки обосновать сотворенность мира, основываясь на методологии естествознания в 18-19 века.

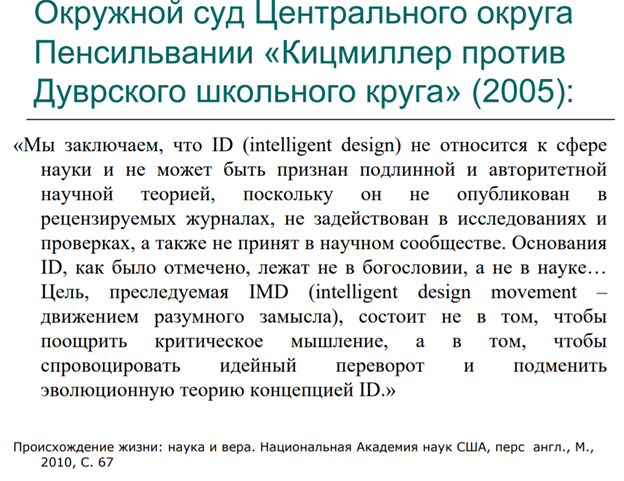

Когда мы будем говорить о позициях эволюции 20-21 века, мы увидим, что приверженцев среди метафорического креационизма принимать современные научные данные об эволюции не так много. Вам, как юристам, будут интересны дискуссии относительно креационизма, например, в судебном порядке. Перед вами фрагмент решения окружного суда Центрального округа Пенсильвании 2005 года, относительно преподавания креационизма в школе. В разных странах мира были процессы. Был судебный процесс в нашей стране, в Санкт-Петербурге, когда был иск к Министерству образования РФ, тогда это было единое министерство, с требованием запретить безальтернативное преподавание эволюционизма в школе. То есть эти иски были связаны с попыткой внести креационизм в школьную программу.

Хотела бы обратить внимание на аргументацию. Креационизм считается судом как необязательный фрагмент школьной программы, потому что в 1 части идёт ссылка на статус науки как социального института. То есть ученые не принимают креационизм. Статьи по креационизму не проходят рецензирование в научных журналах. Креационизм не задействован в научных исследованиях. То есть факт непринятия стандартов креационистский рассуждений как научных, здесь становится решающим аргументом.

А второй аргумент связан со смыслом школьного образования. Развитие критического мышления, по мнению суда, этому не способствует преподавание креационизма. Потому что цель, преследуемая креационистами состоит в том, чтобы спровоцировать идейный переворот и подменить эволюционную концепцию позицией разумного замысла. Это не случайно, так как развитие науки не отменяет, не опровергает полностью креационистские представления. То есть однажды возникнув, креационизм продолжает существовать в культуре.