- •Что за курс такой?

- •Как же это связано с юриспруденцией?

- •Содержание курса.

- •Тема 1. Наука как форма духовного освоения действительности.

- •Тема 2. История естествознания: традиции изучения природы.

- •Тема 3. Современная научная космология.

- •Тема 4. Образы мира живого. Проблема происхождения жизни. Сущность жизни.

- •Тема 5. Мир как система. Системный подход в современной науке: кибернетика. Искусственный интеллект: понятие, перспективы, ограничения. Синергетика как междисциплинарная научная отрасль

- •Тема 6. Концепция эволюционизма в современной науке.

- •Тема 7. Природа и общество: экологические и демографические аспекты взаимодействия.

- •5 Семестр:

- •Тема 8. Происхождение человека. Представление об антропосоциогенезе в современном естествознании.

- •Тема 9. Синтез естественнонаучного и социогуманитарного знания о человеке и социобиологии

- •Тема 10. Политическое и эстетическое поведение человека: биологические и социальные факторы в представлениях биополитики и биоэтики.

- •Тема 11. Генно-средовая парадигма в исследовании индивидуальности человека

- •Тема 12. Ценностные и правовые регулятивы развития новых технологий и направлений науки

- •Тема 13. Человек как объект и субъект естественнонаучного познания: этическое и правовое регулирование биоэтических ситуаций

- •Тема 14. Тренды науки 21 века: проблемы и перспективы.

- •Наука как знание, как особый вид деятельности, как социальный институт.

- •Естественнонаучные и гуманитарные дисциплины: черты сходства и различия.

- •Критерий использования специальных методов, приемов и процедур.

- •Ответы на тест.

- •Естествознание: две трактовки.

- •2. Объединение всех сведений о природе в рамках философии. Античное обращение к природе связано с построением натурфилософских концепций.

- •3. Особенности античного обращения к природе

- •4.Природа «фюсис» мыслилась через противопоставление её неприродному, искусству («технэ»).

- •Признание того, что истинность теорий относительна;

- •Признание равноправия нескольких различающихся теоретических подходов к описанию одного и того же круга физических явлений;

- •3. В квантовой механике неотъемлемость учета условий наблюдения от теоретической постановки проблемы;

- •4. Принципиально вероятностный характер квантовой механики;

- •5. Усложнение языка теории и все более высокая математизация физической теории;

- •6. Отказ от наглядности.

- •Примеры проектов гражданской науки:

- •3. Возрастание роли «профанного знания» (знание неспециалиста, знание дилетанта, знание «человека с улицы»)

- •4. Формирование постнеклассической науки:

- •1.Космос одновременно чувственен и умопостигаем.

- •2.Космос эстетически совершенен, гармоничен.

- •3.Космос как оформленность бытия. Диалектика космоса и хаоса.

- •4.Космос выразителен («пребывает во всем»)

- •Тема 4. Образы мира живого. Проблема происхождения жизни. Сущность жизни.

- •4 Основные концепции происхождения жизни:

- •Концепция креационизма

- •Концепция самопроизвольного (спонтанного) зарождения жизни

- •Концепция панспермии

- •Концепция биохимической эволюции

- •Предыстория развития экологии.

5. Усложнение языка теории и все более высокая математизация физической теории;

6. Отказ от наглядности.

Разрыв между наглядностью и истинностью, которая была характерна для нового времени. И поскольку мы все сформированы школьными курсами естествознания, во многом присуще современному человеку.

Представьте себе то, в отношении чего можно сказать - я это знаю. Стол, стул, большой адронный коллайдер. Не можем представить себе наглядно - вряд ли мы скажем об этом: “Я это знаю”. Что для нас знание? Если мы представляем, из каких элементов состоит что-либо. И главное - как функционально используется. Вот ключевые положения науки 20 века. Не позволяют ориентироваться на принцип наглядности.

Примеры:

связан с пониманием природы света.

Эти

взгляды сформировались в новое время

в 17-19 веке. И

свет одновременно себя ведет, как волна.

На слайде появляются те свойства света,

которые вы наблюдали в школьном курсе

физики в опытах. И

свет одновременно является потоком

частиц.

Вспоминайте явления, которые доказывают

корпускулярную природу света.

Соответственно, чтобы понять, что такое

свет с позиции современной науки. Вы

должны учитывать и

волновые, и квантовые - корпускулярные.

Но представить их себе наглядно

невозможно. Представьте себе свет как

волну и как поток частиц одновременно.

В лучшем случае Вы представите

волнообразное движение частицы, что не

правильно. Наглядность не работает.

Соответственно, до 2014 года лектор

говорила, что вообще нет никакой

иллюстрации. Но в 14-15 году появилась

такая иллюстрация(см. влево). Подумайте,

стало ли Вам легче понимать природу

света? Ученые взяли кусочек очень тонкой

серебрянной проволоки диаметром 50

нанометров(нано - изменений размера на

10 в минус 9 степени метра). И осветили

этот тонкий кусочек проволоки, очень

короткой фемтосекундной (10 в минус 15

с.) лазерной вспышки. Кванты света лазера

вступили во взаимодействие с электронами

в металле. Возникли специфические

колебания электронов. Их энергия состояла

из частично - электромагнитной энергии

фотонов света-лазера и частично из

энергии собственных возмущений электронов

проволочки. Получается, что свет

как бы застрял в металлической проволоке,

начал перемещаться вдоль его поверхности.

Когда волна дошла до конца проволоки,

она отразилась и пошла обратно до другого

конца.

Волны, гуляющие по проволоке, накладываются

друг на друга, возникает стоячая волна

подобно тому, как… воду нальете в стакан,

поставите на вибрирующую поверхность,

увидете волны на поверхности. То есть

это

исследование помогло зафиксировать

то, как выглядит стоячая волна, возникающая

в движении электронов.

Физики показали иллюстрацией, что свет

- это волна, заключив его в металлическую

проволоку. И в то же время свет не потерял

способность быть частице - электроны

взаимодействовали с фотонами, обменивались

энергией. Легче вам стало представить

природу света? Вряд ли. Природа света -

это классическая иллюстрация того, что

наглядность в современной науке работает

плохо.

Представление о природе пространства и времени.

Классическая наука считала, что пространство и время абсолютны. Они - вместилище событий и объектов. Соответственно, при возникновении теории относительности Эйнштейна свойства пространства и времени стали описываться, как зависящие от материальных процессов, которые происходят в пространстве и времени. Постулаты теории относительности Эйнштейна:

Постулат 1. Принцип относительности

«Движение системы отсчёта по инерции не может быть обнаружено никакими физическими опытами внутри закрытой лаборатории, связанной с этой системой отсчёта»

Постулат 2. Принцип постоянства скорости света

«Свет в пустоте всегда распространяется с определенной скоростью с, не зависящей от движения излучающего тела»

В некоторых школах мы их изучали. Иллюстрируя первый постулат учитель мог рисовать на доске ракету и говорить о том, что при движении ракеты близкой к скорости света будут наблюдаться сокращения продольных размеров тел. Или при движении космических объектов огромной массы происходит искривление пространства. В реальности в земной жизни и даже в недальнем космосе мы таких эффектов не наблюдали. Но экспериментальные данные о постоянстве скорости света, если их применять и распространять на все условия существования материальных объектов во Вселенной ведут к парадоксу. Вспомните, как в классической науке вы решали задачи на движение.

Например: судно движется по течению реки. Мы складывали скорость течения реки со скорость судна. Теперь лектор рассказывает классический парадокс наблюдателя Энштейна. Что вы наблюдатель, едете в поезде и наблюдаете за движением света от фонарей на обочине дороге + движется Ваш поезд. По классической схеме решения задач мы должны сложить скорость света и скорость поезда. Тогда мы получили бы данные, которые превышают скорость света. То есть сумма скоростей движения превысила бы эмпирические факты. Рассматривая данный парадокс, Энштейн решил отказаться от представлений об абсолютности и неизменности свойств пространства и времени. Это противоречит здравому смыслу. Противоречит принципу наглядности, но современная наука считает, что соответствие теории и эксперимента возможно. Вспомните, как мы объясняли обоснованность для теоретической науки, когда описывали особенности научного знания.

Третья особенность науки 20 века. Ее называют “Большой наукой”. Что под этим подразумевается? Большая наука требует интеграции усилий ученых разных стран.(Далее слайд)

взрывной характер роста научного потенциала,

значительный прирост научного знания,

превращение занятий наукой в профессию,

высокие темпы роста числа научных учреждений,

сильная тенденция к международному сотрудничеству.

На этом слайде представлены самые крупные проекты, реализующиеся в международном сотрудничестве:

Проект генома человека, который привел к расшифровке генома 2000 года.

Проект большого адронного коллайдера.

Космические исследования.

Исследования гравитационных волн.

Если мы посмотрим на все концепции, которые слагают картину современной науки. Они перечислены на слайде. То мы увидим, что Большая наука либо изменила эти концепции радикально. Либо сформировала их заново. Например: теория относительности, квантовая механика, кибернетика. Наш курс - попытка восстановить целостную картину мира с пониманием ее ограничений и претензий.

Следующая

особенность науки 20 века, которая

продолжает наблюдаться и сегодня - это

феномен поп-науки. Действительно очень

похожа на поп-культуру и принципы

функционирования одни и те же. Поп-наука

вызвана тем, что тот язык, на котором

говорит современная наука трудно понять

человеку, не находящемуся внутри научного

этоса. Его надо переводить. Не случайно

так много сегодня популяризаторов и

популяризирующих науку мероприятий.

Почему

Эйнштейн иллюстрирует этот слайд?

Потому что считается, что Эйнштейн

первым заставил науку говорить на языке

не понятном обычному человеку. К тому

же, у Эйнштейна, посмотрите на иллюстрацию,

в семье была такая традиция: когда ему

нужно было что-то неприятное сообщить

жене, он использовал куклу-посредника.

Вот сегодня ученые, чтобы объяснить

обществу, чем они заняты, к каким

последствиям ведет их деятельность,

используют посредников, выделяют

популяризаторов науки либо из своей

среды, либо общество готовит популяризаторов

науки специально. Например, на факультете

журналистики МГУ есть направление

подготовки «научная журналистика».

Вторая причина, почему возникает поп-наука – это необходимость для ученых коммуницировать с чиновниками, которые выделяют средства на развитие науки. Сегодня наука во всем мире перешла на проектное финансирование, и ученым необходимо объяснить: за определённое время какие задачи они готовы решить, и какие средства для этого нужны.

Третья причина и третий смысл, что такое поп-наука: поп-наука возникает в силу тенденции представлять результаты науки обществу в сенсационных, экстравагантных формах, когда на второй план постепенно начинает уходить процесс получения знания, а на первый - процесс самопредставления, самопрезентации ученых и науки.

Чем занимаются любые ученые на научных конференциях? Делают селфи, пишут посты, научные отчеты о мероприятиях обязательно включают визуальный ряд, ученые стремятся подчеркнуть социальную значимость того, чем они заняты, и в сознании обычного человека образ ученого становится амбивалентным. С одной стороны, это вера и надежда на науку, которую мы все испытали в период пандемии, а с другой стороны, это сомнения в том, что ученые действительно живущие в лаборатории, пьющие там чай, желающие получить за это финансирование, полезны.

К современной науки сегодня часто такое же отношение, как к современному искусству: оно и не понятно, а с другой стороны, мы знаем, сколько это стоит.

Возникает такое неоднозначное отношение: посмотрите, как весь интернет в последнее время обсуждает открытие в Москве скандальной выставки Body Mort, на которой представлены пластинизированные тела умерших людей. Вот я вчера по радио России давала комментарии: очень острая дискуссия между слушателями. Вот такой разрыв, между тем, чем занимаются ученые и как их воспринимает общество, фиксирует феномен поп-науки.

Следующая особенность поп-науки, которая транслирует возникшую в новое время характеристику – ориентация науки на практику.

Еще раз напомню, что основные взаимодействия между наукой и практикой присущие сегодняшней культуры, начали складываться в Новое время. Именно в Новое время возникло представление о том, что наука должна обслуживать практику (вспоминаем лозунг «Знание – сила»). И даже в обыденном сознании сегодня мы считаем, что знаем только то, о чем мы можем судить с точки зрения практического применения. Это очень хорошо видно на том, как формируется отношение студентов к тем или иным предметам: студенты обязательно хотят установить связь между изучаемым и практикой, и преподаватели достаточно много времени тратят на то, чтобы показать, насколько практически значимы знания в рамках той или иной дисциплины.

Вот эта идея «Знать, чтобы применить» - она становится в 20 веке всеобъемлющей. И начинает доминировать познавательное, прагматическое отношение к миру. Знание теряет статус самоценности – просто знать для многих людей - это уже не ценность. Надо знать то, что практически применимо.

Конечно, мы с вами понимаем ограниченность такого подхода в силу того, что из теории можно шагнуть в любую практику, а практика меняется так быстро, что прагматические решения устаревают быстрее, чем удается их применить, например, в профессиональной деятельности. Но вот это неуклонное сползание знаний на почву утилитарного, практического применения накладывает серьезный отпечаток. Например, затрудняет развитие фундаментальной науки. В науке резко меняется соотношение между фундаментальным и прикладным. Ведь фундаментальное - это получение знаний ради знаний, без вопроса об их практическом применении. В 20 веке в 50-х годах Министерство обороны США для того, чтобы определить соотношение финансовых вложений в фундаментальную и прикладную науку создало специальную комиссию, которая создала сводку наиболее употребительных понятий фундаментально. Фундаментально – это исследование, которое не сопряжено с каким конечным результатом, бесполезно решительно для всех, принимаемое, потому что этого хочет ученый, не нуждающееся в ограничениях, секретности. Вот таких сфер фундаментальной науки осталось крайне мало. Это практически отдельные разделы космологии, ну и, конечно, космогонии.

Следующая особенность науки 20 века – это изменение соотношения дифференциации и интеграции знаний. В явном виде дифференциацию наук мы с вами фиксировали в Новом времени, когда в природе стали выделять частности и общее понимание естествознания распалось на понимание естествознания как совокупности наук о природе и каждая из дисциплин (физика, химия, биология) тоже оказались дифференцированы. Вспомните из школьного курса, какие разделы вы знаете в физике, химии, биологии.

Но в 20 веке потихоньку стали набирать силу обратные процессы – процессы интеграции знаний, наиболее активно они происходят в человековедческой проблематике. В следующем семестре, который, как вы помните, мы посвятим человеку, мы увидим эту интеграцию в социобиологии, биополитике, биоэстетике, биоэтике – вы видите, даже по названиям - составное название фиксирует тенденцию объединения ранее раздробленных частей знаний.

Интеграция – процесс непростой, потому что, углубляясь внутрь и вширь изучаемых явлений, наука каждая использовала особый язык и особые методы, поэтому интеграция знаний требует уточнений понятийного аппарата и уточнения методов. Вот эти процессы сегодня предопределяют лицо науки, и мы можем, иногда с трудом, иногда без труда, определить, какой статус к той или иной дисциплины.

Следующая особенность науки 20 века – возникновение в середине 20 века проблемы этика и наука, наука и мораль.

На слайде вы видите две возможные трактовки понятия этика: это и стандарты практической деятельности в какой-либо сфере (например, этика адвокатская) и раздел практико ориентированной философии, ключевыми понятиями которой являются понятия «добро» и «зло».

До середины 20 века считалось, что любое научное познание есть благо. Напоминаю, идея «Знание – сила» - чем больше знаний, тем сильнее власть человека над природой. Однако в середине 20 века начинается и до сих пор возрастает тенденция дифференциации этических вопросов в науке.

Слайд Вы видите перечень аспектов этики науки. Мы сейчас очень кратко на них остановимся. Первый аспект - ради чего вообще наука как социальный институт развивается в обществе. Отмечу, что не все ученые считают правомерной постановку вопроса об этической размерности науки.

Перед

вами позиция

Макса Вебера,

который говорит, что наука

не имеет никакого отношения к ценностям,

потому что установление фактов, ответ

на вопрос о том, «что такое природа»,

например, - это культурное достояние,

самоценное само по себе, без вопроса о

«благе» или о «зле». Однако, как вы

понимаете, середина 20 века ознаменовалась

страшными применениями научных

результатов на практике. Чего стоит

только бомбардировка японских городов

американцами. И вот эта связь между

наукой и военно-промышленным корпусом,

подпитка, в том числе, финансовая научных

исследований со стороны милитаристски

ориентированных политиков поставила

вопрос о том, насколько ученые несут

ответственность за применение результатов

их работы ради уничтожения человечества.

Перед

вами позиция

Макса Вебера,

который говорит, что наука

не имеет никакого отношения к ценностям,

потому что установление фактов, ответ

на вопрос о том, «что такое природа»,

например, - это культурное достояние,

самоценное само по себе, без вопроса о

«благе» или о «зле». Однако, как вы

понимаете, середина 20 века ознаменовалась

страшными применениями научных

результатов на практике. Чего стоит

только бомбардировка японских городов

американцами. И вот эта связь между

наукой и военно-промышленным корпусом,

подпитка, в том числе, финансовая научных

исследований со стороны милитаристски

ориентированных политиков поставила

вопрос о том, насколько ученые несут

ответственность за применение результатов

их работы ради уничтожения человечества.

Посмотрите на цитату известного писателя Курта Воннегута : «Над чем бы ученые не работали, у них все равно получается оружие».

А вот во 2 половине 20 века проблема ответственности ученых за негативное применение результатов осложнилось тем, что стало вообще невозможным разделить науку и практическое применение знаний. Вот раньше, когда эти процессы – получения знаний и применения знаний - были разделены, можно было поставить вопрос, кто отвечает за негативные последствия – ученые или, например, политики. Показательный пример: сохранились дневники американского президента Трумана, который сразу после бомбардировки японских городов пригласил к себе физика Оппенгеймера, который возглавляя американский ядерный проект. Оппенгеймер возлагал на себя ответственность за случившееся, он буквально плакал, заламывал руки, говорил: «Я виноват, я сбросил бомбу». Труман написал в дневнике и сказал своему секретарю: «больше не приводите ко мне этого слезливого дурака, я сбросил бомбу». Обратите внимание, никто из них бомбу не сбрасывал: один дал возможность бомбе существовать, развивая науку; другой – принял политическое решение. Вот этот зазор между знанием и применением еще позволял как-то вывести науку из-под ответственности и переложить всю ответственность нас субъектов, принимающих решения о приложении науки.

Но в 20 веке произошло следующее: с развитием, например, генно-инженерной деятельности получение знаний и применение знаний стали неразрывны в пространстве и времени. Например, чтобы создать генетически модифицированный продукт, конечно нужны знания, но изучить создать генетически модифицированный продукт как целое, до его создания невозможно.

Когда вы, например, на экране компьютера моделируете те или иные свойства живого, основываясь на молекулярных структурах, которые модифицируются (генетическая модификация – ГМО организма, например), совершенно непонятно, как будет отзываться модификация на молекулярном уровне на уровне целостности. Например, в Германии создали генетической модификацией тополя, которые не должны были цвести, чтобы предотвратить возникновение аллергии на цветение тополя у людей. И все было хорошо, пока не высадили генетически модифицированные тополя из питомников на улицы городов – они зацвели, непонятно почему – это эффекты целостности.

Вот таких примеров множество, и наука до конца 20 века ставит вопрос уже об ответственности самих ученых - за постановку, выбор методов решения задач и результаты. Становиться ясно, что негативные примеры использования науки – это не ошибки отдельных ученых, это сама сущность роста научного знания, когда граница между риском и пользой становится очень зыбкой, когда фактически любая технологическая новация имеет оборотную негативную сторону.

Поэтому многие видные ученые начинают вырабатывать внутри (потому что они лучше всего знают) академического сообщества некие правила. Это распространено, эксперты дают самые пессимистичные прогнозы, то есть ученые стали возлагать на себя ответственность, и поэтому стали формулировать самоограничения. К числу таких самоограничений относятся два принципа – 1. Принцип ответственности науки, который, как вы видите на слайде, сформулирован американским философом и теологом Гансом Йонасом ; 2. Принцип предосторожности: ученый должен воздержаться от действий, в отношении которых трудно предсказуемы последствия, или последствия крайне рискованны. Так, например, произошло с клонированием человека от технологии клонирования, перенесённой от млекопитающих (где она опробована и работает) на человека, отказались, в первую очередь, сами ученые. Сейчас очень большая дискуссия разворачивается по поводу генетических модификаций эмбриона (мы в следующем семестре обязательно поговорим о том, как эти принципы работают в 20 веке и как они меняются).

Второй аспект проблемы этики науки – это ориентиры для сообщества ученых. Это уже не проблема ответственности «наука – общество», а проблема этических отношений внутри академического сообществ .

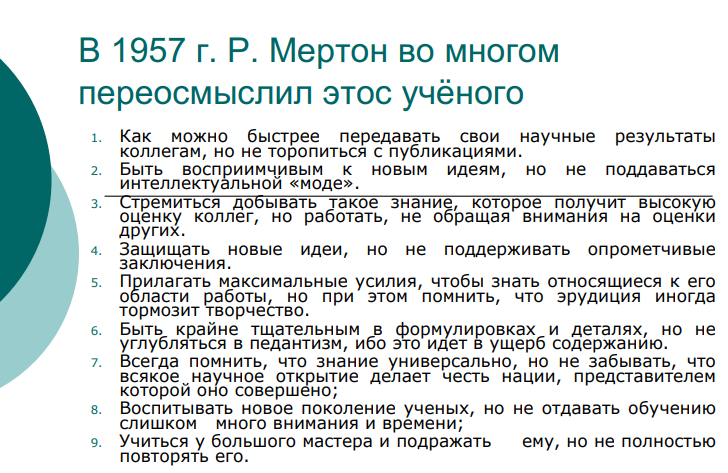

На слайде вы видите несколько примеров – попыток в течение 20 века выработать некоторые правила академического поведения. Все началось с позиции Мартена – одного из самых известных английских социологов 20 века-, который сформулировал вот эти принципы, потом их дополнил и переосмыслил. И посмотрите, некоторые не теряют своей актуальности. Вот посмотрите, например, на пункты 8-9. Вам нужно выбрать себе научного руководителя, который должен тратить свое время на ваше воспитание, как, например, будущего ученого. Особенно это будет заметно в аспирантуре. Но если ваш научный руководитель будет отдавать этому слишком много времени, он затормозит в собственном развитии, например, в собственных исследованиях и публикациях. Или, например, 9 пункт: когда вы будете выбирать руководителя, вы, безусловно, выберете лидера в той или иной предметной области, вы будете ему подражать, но возникнет ситуация, когда вы будете должны пойти дальше, а это личное отношение, это не всегда просто для ученого признать, что твои ученики тебя перерастают.

Принципы Мертона сегодня рассматриваются частично устаревшими, потому что они формулировались в тот период, когда наука была мАлая (мы с вами уже зафиксировали, что наука в течении 20 века стала большой/глобальной, наднациональной). Также, на развитие науки повлияли процессы коммерциализации, когда знания через патентование стали превращаться в товар. Поэтому возникла идея сформулировать реальные нормы, которые получили название анти-норм. Они гласят, что на самом деле, ученые никогда не работают коллективно, они работают в рамках локальных коллективов над задачами, которые ставят научные боссы. На самом деле нет универсального научного знания, а есть доминирование англо-американских журналов, американских университетов и культурный империализм очень сильно влияет и на науку.

Конечно, каждый ученый, входящий в корпорацию ученых, обдумывает как он выстраивает свою деятельность с руководством, во взаимодействии с равными себе, с подчиненными. В конце 20 века все больше стало понятно, что этой деятельности ученый очень сильно зависим от социального заказа, у него нет абсолютной академической свободы. Тот, кто финансирует науку - не важно государство это, или очень богатый клиент, конечно, делает науку не бескорыстной. Когда ученый, в том числе и в экстремальных, рискованных областях может решиться на нарушение, принятых норм ради прибыли, получения собственного авторитета, завоевание каких-либо позиций в иерархии.

Рубеж 20-21 века ознаменовал появление очень важного в научном мире этического кодекса общества Макса Планта. В нем есть нормы, регулирующие повседневную деятельность ученого; нормы, регулирующие отношения между коллегами; нормы, регулирующие публикацию результатов и даже перечислены те виды поступков ученых, которые считаются неэтичными в академическом сообществе - это ложное заявление, фальсификация, некорректные утверждения, нарушение прав интеллектуальной собственности.

Поэтому, когда мы обсуждаем третий аспект науки - деятельность конкретных ученых. То, конечно, сегодня для общества очень большое значение имеет - отсутствие фальсификата и плагиата в деятельности ученого. Есть объективные причины того, что фальсификация и плагиат имеют место и конечно, с ними нужно бороться. Примеры разного типа фальсификации. Эти, так называемые, “детские фальсификации” - это некорректное восприятие обыденным сознанием того, что делают ученые, либо восприятие уже устаревших представлений.

Например, из одной детской книжки в другую качает рисунок, изображающий, то, что ежи переносят фрукты на иголках - такого реального поведения у ежей зоологи не фиксируют.

Другой пример, если вы наберете в поисковике что-то, что соотносится с выражением «происхождение человека», то обязательно появится картина, которая иллюстрирует как-бы нарастание признаков прямохождения и тд. Но на самом деле, это не так.

Пример, известное утверждение из сказок «рыба - кит», но это не так.

Также, утверждение, что наш мозг работает как совокупность локальных органов - концепция локализационизма, которая ведет к противопоставлению функций правого и левого полушария. Наука их уже преодолела.

Есть более серьезные фальсификации. Приведу вам пример из начала 20 века с правовым подтекстом. Артур Конан Дойл - известный писатель, хотел отомстить за нелестные высказывания о своих произведениях своему сопернику, соседу, который был очень увлечен палеонтологическими раскопками на своем участке. Он создал “артефакт”, купив фрагмент черепа человека и обезьяны и соединив их. Он подбросил «артефакт» на участок своего соседа и наблюдал за дальнейшими действиями. Когда сосед нашел этот объект, то он объявил его недостающей предков формой - пилтдаунский человек. До конца жизни Конан Дойл не признавал, что он совершил подделку, в своем дневнике он писал «я хотел, чтобы общество посмеялось над этим незадачливым лжеученым». А разоблачена эта фальсификация была только в 1953 году. - То есть причины фальсификации могут быть самыми разными.

Гегель был сторонником дарвинизма. Он до такой степени верил в дарвинизм, что готов был его защищать любыми методами, поэтому когда он зарисовывал эмбрионы на разных этапах развития разных биологических видах. Он затушевал различия между эмбрионами и всячески выпячивал сходства. И только в конце 90-х годов 20 века сделали фотографии и сравнили с рисунками Гегеля. - Да, есть некое соответствие, но оно не такое явное, как это пытался доказать Гегель. Одна из причин фальсификации - это уверенность ученых в тех или иных положениях и в какой-то степени желание подогнать некоторые эмпирические факты под собственные убеждения.

Одна из самых скандальных фальсификации 21 века - это фальсификация линий эмбриональных стволовых веток. Корейский ученый вместе со своим коллективом опубликовал в самых топовых естественно-научных журналах несколько статей, где он рассказывал о клонировании собак, о выведении чистых линий эмбриональных стволовых веток, но заподозрив подвох, руководство университета, где он работал, провело расследование и в его лабораториях не были обнаружены никакие стволовые линии о которых он писал.

Относительно недавно состоялся судебный процесс, в котором были определены процентные вклады в методику клонирования млекопитающих (помните про овечку Долли) каждого из участников коллектива ученых от профессора до лаборанта. Долгое время в литературе Иэн Уилмут считался «отцом» овечки Долли. Но сейчас суд обязал указывать вклад всех людей, которые сделали это открытие.

Наука сегодня развивается как деятельность коллектива. Этот коллективный характер науки требует следования некоторым внутренним нормам, не только ученым, но и студентам. Изучение профессора Хауза о том, видят ли в отражении себя некий вид обезьян, он описал узнавание себя как основу этического, последующего отношения через самоидентификацию. Но его студенты сказали, что в лаборатории не наблюдали ничего из описываемого профессором.

Проблема фальсификаций связана с тем, что зачастую крайне сложно отделить новаторскую научную гипотезу от фальсификации сознательной или неосознанной. Фальсификация может быть неосознанной, когда речь идет о внутренней убежденности. И пример здесь, это новая, известная хронология Фоменко, которая предлагает европейскую историю хронологически привязывать к иным датам, чем те привычные, которыми мы пользовались в другие лекции для определения периодизации европейской истории.

Проблема плагиата очень остра на всех уровнях и цифровизация с легким нажатием кнопок копипаст, конечно, тоже способствует тому, что отношение к интеллектуальной собственности размывает. Хочу обратить внимание на то, что на вас, как на студентов московского университета тоже распространяются этические нормы, связанные с запретом на несамостоятельность текста. У студентов всегда встает вопрос как тогда писать работы, если не заниматься компиляцией и перефразированием? Что такое «самостоятельная» работа? - Критерии, принятые в сообществе (в Американ. Универ.) - 20 строчек, оформленных как цитирование. Многое также зависит и от внутренних позиций. Проблема - наука и мораль, в 3 разных аспектах.

Наука 21 века. Начинается 3 десятилетие, и уже можно выделить в лекциях некоторые особенности науки 21 века. И так, о каких особенностях здесь можно говорить? Появляется новый образ науки, он связан с процессами сращивания, соединения науки технологий и бизнеса. В 21 веке это сращивание достигло таких пределов, что стало возможным говорить о технонауке.

Концепция технонауки появилась еще в 20 веке и была предложена бельгийским философом в 70х годах. Но сегодня, с одной стороны технологии являются условием и средой для развития науки, а с другой стороны наука и технология так соединяются тонко, что уже практически не различимы. То есть научное знание появляется буквально внутри технологии, а задачей технологического развития являются фактором, когда актуализируются те или иные научные проблемы.

Плюс коммерциализации - зависимость технологий и науки от инвестиций. Соответственно, технонаука - это некий гибрид, онаученной технологии и цифровизированной науки. Еще раз напоминаю логику:

Новое время: получаем знания, применяем, разрыв в пространстве и времени, задача получения знания. Связка: знание ради технологического приложения.

Конец 20 века: более жесткая связка.

21 век: определение направлений сращивания науки и технологий через бизнес, финансовое обеспечение развития науки, как социального института, преимущественно внешний запрос (не внутренняя логика развития науки).

Научное знание ориентируется непосредственно на потребительские нужды, тем самым извлечение прибыли стирает грань между лабораторией, как местом получения знаний, и производством, как местом приложения знаний.

Целый комплекс характеристик связан с технонаукой. Внутри этой технонауки резко возрастает значимость и взаимозависимость технологических, инструментальных и научных разработок. Это приводит к трансформации дисциплинарной организации науки. Если поставлена практическая технологическая цель, соединяются научные дисциплины, возникают принципиально новые научные области. Например, нанонаука и нанотехнология - эти 2 слова не употребляются. Практически говорят «нанотехнологии», хотя научное исследование находится внутри нанотехнологических разработок. Нанотехнология - это научная сфера, выделенная не по веществу (как раньше делили науки - по специфики методологии исследования определенных вещественных объектов), это дисциплина, выделяемая по задачам разработки практических методов, манипулирования с веществом на наноуровне, в наноразмерных состояниях.

Технонаука приводит к тому, что классические академические научные институты начинают заниматься предпринимательской деятельностью. В них внутри возникают специальные институции для позиционирования на рынке - патентные бюро или, например, парки научных инноваций. То есть, наука выходит за пределы академических институтов. Крупные коммерческие игроки создают научные подразделения внутри себя, например, фармкомпании, которые сами занимаются разработкой фармацевтических средств. Технонаука становится политически ангажированной, потому что современная техно научная элита хочет оказывать влияние на направление развития науки через научную политику. Происходит признание технонауки в качестве одного из ключевых катализаторов динамичного цивилизационного развития и опасно, что технонаука начинает переносить свой арсенал на человека. Раньше преобразование окружающей природы было в центре внимания. Сегодня человек преобразовал окружающую среду и еще не осознав последствия этого преобразования, начинает рассматривать свой собственный вид как объект техно преобразований. Возникает идея улучшения человеческой телесности за счет генетических технологий, за счет биохакинга, кибергизации, лайфлогинга, селфтрекинга (с этими понятиями и феноменами мы будем разбираться в следующем семестре).

И одновременно формируется феномен гражданской науки (широкое вовлечение обычных граждан в процесс пополнения эмпирического базиса науки). В 21 веке происходит массовая вовлеченность граждан в решение научных задач. Простой пример: если у вас на руке есть фитнес браслет вспомните, когда вы его настраивали, вы обязательно должны были обозначить свое отношение к передаче ваших данных в анонимизированном виде для пополнения общей базы, которая могла бы служить основанием для выводов вообще о физической активности современного человека. Речь уже идет не только о том, что вы как неспециалисты вносите вклад в развитие определенных научных областей, но вы еще и этим вкладом фиксируете свое отношение к науке.